Automne...

BRÈVES

N°218 décembre 2021

Les cartes routières, mes vieilles amies, et leur déclin face au jeune et arrogant GPS : un bon sujet pour mon Journal infime. J'écris donc, voilà quelques jours, «Vieux routier, vieilles routières». Et juste après je découvre qu'il y a huit ans j'avais déjà traité le même sujet, sous le titre «Cartes magiques». J'avais complètement oublié. Ça ne s'arrange pas dans ma tête. Du coup je me souviens qu'il y a deux ou trois ans, de même, j'avais repris quasi intégralement un Coup de langue à deux ans d'intervalle — oublié lequel.

Passé le moment d'abattement face aux défaillances de ma mémoire, je me console tant bien que mal. D'abord, la page la plus récente est un peu meilleure, il me semble. Et surtout, pourquoi serait-ce mal vu de reprendre un sujet ? Du moment qu'on varie un peu à chaque fois. Les peintres, après tout, n'hésitent pas à revenir sur un motif, obsessionnellement parfois, sans que nul ne leur fasse les gros yeux. Et puis mes chers éventuels lecteurs ont-ils vraiment meilleure mémoire que moi ?

On ne va donc pas cesser d'écrire pour autant, mais essayons tout de même de limiter les ressassements. Je frémis en pensant à tous ces doublons, triplons et quadruplons peut-être, que sans le savoir j'ai sûrement déjà commis sur ce site affreusement proliférant.

Automne... |

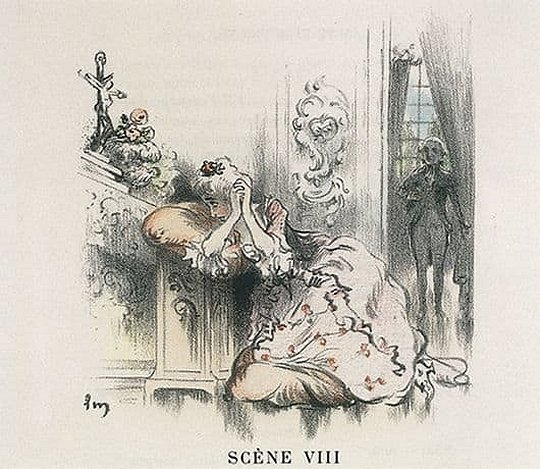

Je me souviens d'avoir lu jadis On ne badine pas avec l'amour, de Musset, deux fois peut-être, et je n'avais pas tout oublié. On voudrait qu'Elle et Lui se marient, mais ils se fuient, avant de s'avouer enfin qu'ils s'aiment, mais c'est trop tard : à force de subterfuges ils ont tout gâché : ils ne s'épouseront pas et une autre femme paiera de sa vie leurs savants mensonges.

Au début c'est une comédie, cela va finir en tragédie, les deux alternant avec une hardiesse et une adresse rares. Il y a là des scènes souriantes, d'un grotesque réjouissant (la religion et le clergé en prennent pour leur grade) et des moments d'extrême douleur, avec en prime l'un des plus beaux éloges de l'amour qui soient, témoin la fameuse tirade :

Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels ; toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées ; le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent dur des montagnes de fange ; mais il y a au monde une chose sainte et sublime, c'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux.

Lu dans la foulée une autre pièce du même, dont j'ignorais jusqu'au titre : Un caprice. Même sujet obsédant : l'amour. Ils sont mariés ; Elle, très amoureuse, Lui indifférent, attiré par une autre, qu'on ne verra pas ; celle qu'on voit, c'est une amie de l'épouse, qui par un audacieux stratagème va ramener monsieur dans le giron de madame. Tout cela dans un lieu unique et presque en temps réel, un vrai tour de force. L'homme s'y révèle nettement moins attachant que les deux femmes. Bravo Musset !

Camille et Perdican |

Il y a dans la lecture, comme dans la vie, des retrouvailles réussies et des rencontres ratées. Le roman du japonais Kenzaburô Ôé, Une existence tranquille (Folio) a longtemps poursuivi la sienne sur le rayon d'attente, avant d'en être tiré soudain par ce vol nuptial qu'est pour un livre la lecture. Et de s'écraser au sol avant d'avoir fécondé son lecteur. (Aïe la métaphore.) Je ne sais même pas pourquoi cette histoire de trois enfants livrés à eux-mêmes lors du voyage lointain de leurs parents m'a laissé à ce point indifférent. La traduction, sans grâce, n'a pas dû arranger les choses. J'ai calé à la p.83. Il ne me reste plus qu'à emmener le malheureux dans le square tout proche où depuis peu une boîte à livres, assez fréquentée me dit-on, offre une seconde vie à ses vieux semblables.

Recyclage réussi... |

Mais je défie quiconque de laisser tomber L'homme truqué de Maurice Renard aux éditions de l'Arbre vengeur, bien inspirées une fois de plus. L'auteur, actif au début du siècle dernier, passe pour l'un des grands noms du fantastique à la française, quelque part entre Verne (le merveilleux scientifique) et Poe (l'angoissante étrangeté). Ce roman-là, publié en 1921, est bref, original et riche en mystère.

L'homme du titre est mort à la guerre de 14, mais il réapparaît ! Rien de surnaturel à cela : des médecins allemands ont guéri en secret le moribond aveugle et faute de lui rendre la vue, l'ont doté d'une vision différente, supérieure à la nôtre. Il s'est évadé, on le poursuit, mais non, je ne vais pas tout raconter. L'intrigue est bien ficelée, et surtout l'histoire entière baigne dans une lumière entre chien et loup chargée de poésie. L'écriture un brin désuète, un rien grandiloquente parfois, ajoute encore au charme. Maurice Renard a une forte plume, témoin cette évocation de la Grande guerre :

Les grands arbres volaient en éclats, ou leur feuillage s'agitait au vent des projectiles. Les obus, serrés, faisaient jaillir des volcans de toutes parts ; l'air brutalisé nous bousculait. C'était un véritable enfer, où l'on entendait miauler dans le vide comme une légion de chats invisibles, enragés, écorchés, ébouillantés. Car, dans ces moments-là, tout semble vivant.

Maintes fois réédité... |

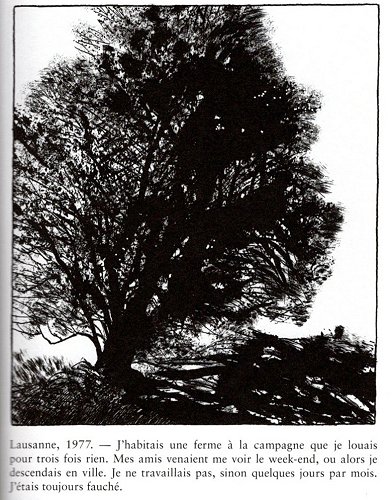

Retour à Frédéric Pajak, déjà croisé naguère dans ces Brèves, avec le volume 9 et dernier de son Manifeste incertain, aux éditions Noir-sur-Blanc. Le Manifeste incertain, c'est dix ans de travail, plus de 3000 pages, un vaste fourre-tout sans plan net, une équipée à sauts et gambades, mêlant évocations de divers auteurs et autobiographie en pièces détachées. Sur chaque page, un dessin de l'auteur, illustrant plus ou moins les quelques lignes de texte au-dessous — sauf quand le texte s'allonge et s'étale sur la ou les pages suivantes.

Les auteurs qu'il convoque ?

Ils ont en commun d'avoir été un temps ignorés de tous. Ratés magnifiques, ils ont été vengés par la postérité. Walter Benjamin, Vincent Van Gogh, Emily Dickinson, Marina Tsvetaieva : j'aurais pu ajouter Franz Kafka et Robert Walser.

Pajak leur ressemble, on le sent, même s'il se raconte finement peu, mis à part quelques épisodes plutôt agités de sa jeunesse rebelle. Il est farouchement indépendant. Et même dégagé au point d'écrire, avec un brin de provoc :

La plupart de ceux qui épousent une cause, au mieux m'indiffèrent, au pire me répugnent. Plus la cause est honorable, plus ils aggravent leur cas.

Comme l'indique le titre général, il fait profession d'incertitude :

Je suis venu (...), non pour ramener la paix, mais pour jeter le doute, pour ébranler les oui et les non. Entre l'affirmation péremptoire et la négation obstinée, il y a toujours une hésitation bonne à surgir, telle une profonde fissure après un grand tremblement de terre.

Le personnage principal de cet ultime volume, c'est le plus célèbre poète portugais, la star Fernando Pessoa — inconnu de son vivant. Un personnage extraordinaire, déplaisant, effrayant : réac, maniaque, égoïste, incapable d'amour. Cette œuvre qu'il rédige sous plusieurs noms correspondant chacun à une voix différente, je n'avais pas saisi que c'était de la schizophrénie pure.

Les livres de Pajak ne sont pas sans défauts, avec leurs longueurs, leurs facilités, leurs obscurités, le portrait de Pessoa aurait dû être plus ramassé, moins chronologique, mais comment ne pas être imprégné par cette immense mélancolie, envoûté par ces ambiances crépusculaires, par la splendeur, le mystère de ces sombres images ?

Sans rapport immédiat avec le texte, mais... |

Et puisque la folie montre ici le bout de son nez, c'est l'occasion d'une nouvelle visite aux patients les plus givrés du docteur Venet, lequel rapporte leurs plus belles envolées dans Observations en trois lignes (La fosse aux ours).

Un groupe de gens acharnés à lui nuire projette de tuer les enfants d'Aurore X. Naturellement, la police s'en fout et la justice s'en tamponne. Aussi envisage-t-elle de les tuer elle-même, pour couper l'herbe sous le pied de ses ennemis.

Après avoir passé une dizaine d'années en prison pour diverses bricoles, Sylvain Y. s'est mis en couple avec une vieille richarde dont il profite et abuse de son mieux. Quand sa compagne crèvera, Sylvain Y. Réalisera son rêve : devenir prêtre.

Manon X. ne s'abaisse jamais à prier Dieu : c'est Dieu qui la prie. Il faut préciser qu'elle croit beaucoup en elle et se reconnaît d'immenses pouvoirs : à ses dires, elle a le paradis dans la culotte.

Combien de voix en nous ? |

Le thème de l'oubli se rappelle à moi avec le nouveau roman de Patrick Modiano, Chevreuse (Gallimard) : quelques jours après l'avoir lu, j'aurais le plus grand mal à résumer l'action. En fait, à la lecture déjà je m'étais vite égaré. Tout se joue, il est vrai, entre plusieurs étages temporels entrelacés, et l'auteur ne serait sans doute pas fâché de ma confusion : ce qu'il nous dit entre autres, c'est que le temps n'existe pas, ou bien peu. Et d'être un peu perdu d'un passé à l'autre, loin de me gêner, m'a procuré une vague euphorie, une impression d'apesanteur, dès les premières lignes où tandis qu'on s'embrouille déjà dans les plus-que-parfaits, on se repère à une vibration, une voix familière.

Modiano plus Modiano que jamais. La touche fine, la précision dans l'évasif, le dépouillement allié à la richesse, les principaux thèmes qui défilent une fois de plus, comme si l'œuvre était testamentaire — mais il y en aura d'autres, sûrement. Le fait que le protagoniste soit un écrivain, très proche de l'auteur, n'est pas anodin : c'est ce qui aide celui-ci à faire de ce roman, plus encore que les précédents sans doute, une sorte d'art poétique.

Thème central : le rêve et le réel, vases communicants.

Il pensait à cet appartement si différent le jour et la nuit, au point d'appartenir à deux mondes parallèles. Mais pourquoi s'en serait-il inquiété, lui qui depuis des années avait l'habitude de vivre sur une frontière étroite entre la réalité et le rêve, et de les laisser s'éclairer l'un l'autre, et quelquefois se mêler...

Le livre est plein de fantômes qui semblent réels, et de personnages réels aux allures de fantômes, et tout se tient, tout s'emmêle, tout est pris dans un immense filet,

Et vous vous dites que si vous creusiez en profondeur, comme les archéologues qui finissent par faire apparaître au grand jour toute une ville enfouie et l'enchevêtrement de ses rues, vous seriez étonné de découvrir des liens avec des personnes dont vous n'aviez pas soupçonné l'existence ou que vous aviez oubliées, un réseau autour de vous qui se développe à l'infini.

Réseau parfois menaçant, comme si «tous ces gens tissaient une toile d'araignée où ils espéraient le prendre», toute l'histoire est ombrée d'une vague menace — même si on en retiendra surtout, ponctuant le livre, quelques merveilleuses apparitions de lumière, «l'une de ces matinées radieuses qui vous font tout oublier», «cette lumière de printemps dans laquelle il flottait et où désormais plus rien n'avait d'importance».

Je peux me tromper — j'en ai le droit, je ne suis pas critique professionnel —, mais dans mon souvenir les romans de Modiano, que j'ai pratiquement tous lus, décrivent la même histoire : une longue déambulation dans le malaise et la grisaille, et à la fin, la lumière.

Chez lui. |

Les critiques ont beaucoup parlé de Proust, cela s'impose, à propos de ce Chevreuse en forme de Temps retrouvé. Mais en lisant, un autre parallèle s'est imposé à moi, plus inattendu, entre deux écrivains qui sont pour moi des raconteurs enchanteurs, et plus encore, des compagnons de vie. Deux romanciers prolifiques, voire compulsifs, créateurs d'un véritable monde qu'ils parcourent inlassablement, dans des histoires où l'errance débouche sur un mystérieux bonheur.

Et parlant de ce cher Dhôtel, je m'en veux de ne pas saluer plus souvent ici ce trésor : La route inconnue, bulletin des Amis de l'écrivain. Riche de 58 numéros déjà, La route inconnue propose deux ou trois fois par an des articles d'une qualité remarquable, écrits pour la plupart par des membres de l'Association. Dans le numéro 57, un hommage à l'un des plus célèbres admirateurs de Dhôtel : Philippe Jaccottet. L'association publie aussi, chaque année, un Cahier dont le plus récent, n°18, est l'imposant Dictionnaire des personnages des romans d'André Dhôtel — il en fut question ici. Quel bonheur de voir cet écrivain plutôt confidentiel de son vivant et post mortem, entouré d'une telle ferveur par un petit groupe de lecteurs fidèles. Une ferveur affectueuse, familière : Dhôtel, c'est le prof adoré qu'on a eu, ou qu'on a rêvé d'avoir, qui emmène la classe entière à la cueillette des champignons et nous fait voir la beauté de la forêt, dont on n'avait pas idée.

André Dhôtel dans ses vieux jours. |

Tu parles, tu viens,

tu es là, il n'y a encore personne dans

l'espace inondé de la nuit.

Voilà ce qu'on trouve sans cesse dans les poèmes du recueil Au dieu sans nom (1989) de l'espagnol José Ángel Valente, publié dans la collection Ibériques de José Corti (édition bilingue). De la nuit, du silence, de la cendre, voire du néant, et par moments quelque chose ou quelqu'un qui advient, une naissance, un matin, «l'obscure apparition du jour», quelque chose d'infime peut-être, ou au contraire un éblouissement — qui aveugle ou qui ouvre les yeux, selon.

Un chant aussi :

Suspendu à son chant,

au centre ou dans l'axe

céleste de l'après-midi,

l'oiseau.

Et le dieu ? On ne sait rien sur lui, apparemment — sinon serait-ce encore un dieu ?

Une poésie tout sauf descriptive, où les images de nature décrivent une expérience avant tout spirituelle.

L'humble lecteur que je suis oscille lui aussi entre le clair et l'obscur, un obscur modéré ; la traduction est de Jacques Ancet, gage d'extrême qualité, et le courant passe.

Le plus beau poème peut-être :

La brève lumière

des colibris

dans les branches

du matin naissant.

Ils buvaient la fleur, ils

y buvaient leur nature.

Et la fleur s'éveillait, soudaine

dans l'air, illuminée,

incendiée, imprégnée d'ailes.

Colibri |

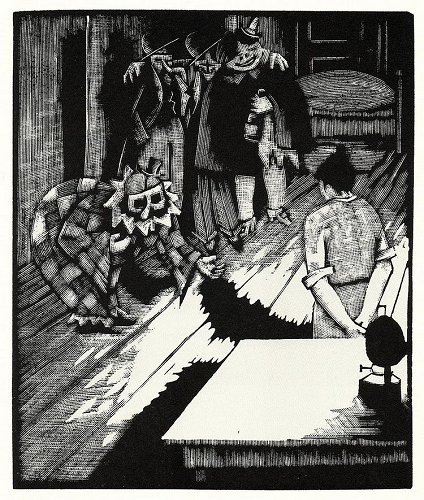

L'ombre et la lumière, le noir et le blanc (suite) : nous voici, côté BD, face à un objet singulier : Destin, d'Otto Nückel, aux éditions Ici-bas. Un très gros volume, 200 gravures, une par page, sans couleur, sans le moindre texte. La vie d'une femme qui va de malheur en tragédie depuis sa naissance jusqu'à sa mort précoce. On est en 1926, l'auteur baigne dans l'expressionisme allemand de l'époque et sa noirceur, et cette absence totale de mots, ce silence de cinéma muet, accroît encore le malaise.

Les images splendides, nous bousculent de toutes leurs perspectives et leurs proportions tordues, torturées, mais ce qui n'est pas moins soufflant c'est tout ce qui est suggéré hors-champ, et les ellipses prodigieuses du récit — quel cinéaste ! On ne comprend pas toujours ce qui se passe, comme dans la vie, et cette opacité elle-même ajoute à la force du livre.

Et la nuit sera... |

N'oublions pas les livres faits maison. La fournée d'automne du Miel des anges est là, moins copieuse que de coutume, suite à divers problèmes techniques. Pas de poésie pour une fois — on se rattrapera bientôt. Deux titres seulement, avec le retour de deux vieilles connaissances : Nòllas et Ioànnou.

Nous avions publié en 2017 un premier choix de nouvelles de Dimìtris Nòllas, Les histoires sont toujours étrangères, tirées de ses divers recueils. Pour le second, Derrière la vitre, nous avons procédé de même. Ceux qui ont aimé le premier volume retrouveront leur plaisir intact.

Yòrgos Ioànnou a publié entre 1964 et 1974 trois volumes de textes brefs autobiographiques, aussitôt devenus des classiques. Après Le sarcophage et Le seul héritage, Le miel des anges propose aujourd'hui On a sa fierté, en attendant d'explorer plus avant l'œuvre de Ioànnou.

Les deux ouvrages sont détaillés sur le site des éditions, lemieldesanges.fr.

Deux grands anciens. |

Nos propres enfants sont en principe les plus beaux du monde. Le bonheur de ce mois, pourtant, n'a pas été nos deux livres, mais un opéra ! C'est à l'Opéra-Comique, début novembre, qu'a été créé Les éclairs, de Philippe Hersant, sur un livret de Jean Echenoz.

À l'origine, un roman dudit, Les éclairs, inspiré par la vie de Nikola Tesla, inventeur génial et incompris. Le librettiste a réécrit le roman de fond en comble, inventant un idiome particulier, entre prose et poésie, fortement scandé à coups d'alexandrins et d'octosyllabes :

Horace Parker, chef des usines et des fabriques,

Archiprêtre des voies fluviales et ferrées,

Président-directeur des fleuves et des bois,

Star des spéculateurs, tsar des investisseurs,

Doge des forges, des pierres et des métaux précieux

Mais surtout empereur du dollar.

Empereur inestimable,

Infatigable, inoubliable,

Invulnérable du dollar.

(Le texte est publié chez Minuit.)

Ces paroles sont déjà de la musique, à quoi vient s'ajouter celle d'Hersant, ferme et souple, fine et colorée, charmeuse — dodécaphonique par moments sans qu'on s'en aperçoive ! Belle mise en scène de Clément Hervieu-Léger, excellents chanteurs, l'impeccable Ariane Matiakh au pupitre, deux heures électrisantes, une soirée de rêve.

Bonus personnel : MM. Echenoz et Hersant, personnages délicieux par ailleurs, sont deux de mes amis les plus chers. Ils ne s'étaient jamais rencontrés auparavant.

Jean à gauche, Philippe à droite. |

Le cinéma ? Le déluge de sorties dans les salles continue, il faudrait y passer une soirée sur deux. Or nous faisons le contraire. Un seul film nouveau : Les Olympiades de Jacques Audiard, ballet amoureux pour quatuor de jeunes, horripilants d'abord, peu à peu plus attachants, scénario virtuose et mise en scène au diapason.

Un film plus ancien, une rareté : Sablé-sur Sarthe, Sarthe (2007) où le très regretté Paul Otchakovsky-Laurens, éditeur à l'enseigne P.O.L, raconte son enfance dans la commune en question. Des images de la ville, quelques entretiens, une voix off qui tourne autour d'un vieux secret enfoui qui finalement ne sera qu'à moitié dit, un film sur le silence, film-exorcisme, austère, émouvant à la longue.

Notre mois d'automne aura été squatté par les séries. Je ne me sentais pas de regarder, après En thérapie, la version israélienne dont elle est l'adaptation. Voilà, mission accomplie. BeTipul, c'est 45 épisodes, deux actrices craquantes (une jeune femme, une vieille dame), une extrême richesse humaine, même si la série française, parfois très éloignée de son modèle, ne fait en rien pâle figure à côté. Mais comment comparer en détail, alors que les détails, on les a en grande partie, déjà, oubliés ?

Toute la troupe. |

Failli oublier Mimmo Lucano ! Je m'en serai voulu. Lucano est cet homme qui a fait revivre le village mourant de Calabre dont il était maire en y accueillant des migrants afghans, érythréens et irakiens. Avec succès. Il a raconté l'histoire dans un livre, Grâce à eux : comment les migrants ont sauvé mon village (Buchet-Chastel). Cette expérience aurait dû valoir les plus grands honneurs à ce héros ; suite à quelques menues irrégularités administratives, il a récolté treize ans de prison. Un certain Matteo Salvini, alors ministre de l'Intérieur, tendance zemmouroïde, voulait sa peau.

Mimmo Lucano était invité à Paris voilà quinze jours. Le Monde, L'Huma, Médiapart, Reporterre en ont parlé ; CNews, BFMTV, LCI, France-Info, l'AFP et quelques autres ont oublié de le faire, trop occupés qu'ils étaient sans doute à célébrer notre facho-en-chef et sa xénophobissime croisade.

Dans cinquante ans, peut-être, Lucano aura sa statue en Calabre. Et Zemmour ? Oublié.

Mimmo Lucano entouré... |

En janvier ? Musset encore, McDonald, Maillart, Ciriez, Corbin, Supervielle, Gay-Lussac. (Et j'en oublie.)

www.lesentierdugrandparis.com |

(réponse sur le numéro de la citation...)

Le bonheur n'existe pas. En conséquence il ne nous reste qu'à essayer d'être heureux sans.

Il faut un minimum de bien-être pour pratiquer la vertu.