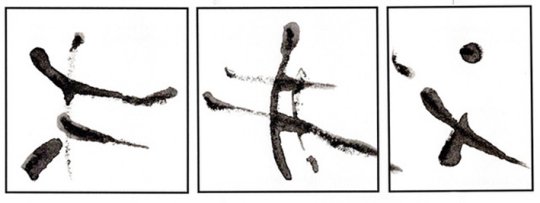

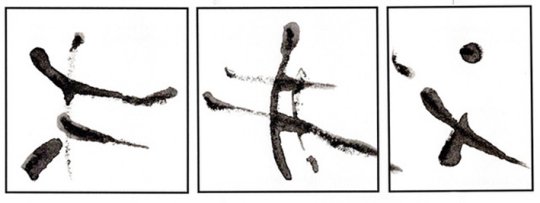

Les trois encres.

BRÈVES

N°217 novembre 2021

Et si pour une fois on commençait par la poésie, au lieu de la reléguer dans les dernières pages, où le volkonaute épuisé s'endort ?

Les éditions Arfuyen ont publié naguère un édifiant volume intitulé La poésie, c'est autre chose et sous-titré Mille et une définitions de la poésie. Beau boulot, bravo, même si toutes les définitions n'y sont pas.

J'aimerais en ajouter une : la poésie, c'est cette mince plaquette entre mes mains ce matin. Triptyque 4, de Christian Ducos, aux éditions Le pauvre songe. Trois feuilles pliées en trois ; à l'intérieur de chacune, trois pages ; sur chaque page, trois groupes de mots : un titre, puis deux lignes, puis quatre vers. Un dispositif d'une rigueur extrême, pour un contenu plus libre, une cohérence alliée à une co-errance — le mot se trouve à l'entrée du texte :

Écrire :

entrer en co-errance avec soi-même.

Pourquoi faire de ces quelques pages l'emblème de la poésie tout entière ?

D'abord, ce qui est décrit là, par petites touches, c'est la poésie, le travail du poète, sa marche perpétuelle vers un but qu'il entrevoit et qu'il n'atteindra jamais :

Quelques pas...

Sur le rivage...

Obstinément.

Des gammes, des gammes, toujours des gammes,

pour quelques notes à venir, encore inouïes.

Comme une danse...

Mais sans musique...

Hélas.

Un pas dans l'ombre.

Un pas dans la lumière.

Cette lumière comment la peindre

Toujours trop près ou par trop éloigné de l'arbre

Cela m'échappe, cent fois, cela m'échappe

M'essayant à être...

M'essayant à connaître...

Dans mes souliers troués.

Pas de dénouement dans un poème,

juste un dénuement.

La parole atteint ici sa concentration maximale, et c'est cela que j'attends de la poésie : la densité de la pierre — en même temps que la légèreté de l'air. Il y a dans ces quelques lignes, et dans les recueils tout aussi minces qui les ont précédées, un dépouillement, une simplicité absolue, une lumière pure qui me les rend très précieuses, voilà pourquoi la poésie y est pour moi plus présente que jamais, même si leur auteur n'est pas le plus médiatisé des poètes — et peut-être, un peu, en raison justement de ce silence qui l'entoure, qui fait de sa poésie un surgissement inattendu.

Les trois encres. |

Cette lecture entre en résonance avec une autre, non moins précieuse : La Clarté Notre-Dame, de Philippe Jaccottet, chez Gallimard. Quelques pages de prose, rédigées par le vieux poète à la toute fin de sa vie, écrit testamentaire.

Résonance, le mot est juste : un jour de fin d'hiver, dans la campagne autour de Grignan, la cloche d'un monastère tinte, et c'est ce tintement «ténu mais tenace», parfaitement pur et limpide, qui va résonner longuement dans cette poignée de pages qu'il fait naître. Comme toujours chez Jaccottet, le point de départ est l'un de ces signes

dont la singularité est d'être toujours infimes, fragiles, à peine saisissables, évasifs mais non douteux, très intenses au contraire...

Dans ces quelques pages on retrouve Jaccottet tout entier, poursuivi jusqu'à la fin par des doutes infinis, lui qui se sent

gauche, incertain, ignorant profondément, désespérément

et qui se voit mourir bientôt

sans avoir compris quoi que ce soit à quoi que ce soit.

Cette modestie exacerbée, cela va sans dire, n'a pas seulement une beauté morale : elle est la force du poète plus encore que de l'homme, l'outil miraculeux, à base d'humilité, de lucidité, qui a largement contribué à faire de ce grand modeste un grand poète.

Mais ce qui donne à ces pages ultimes toute leur profondeur, c'est, à côté des moments de grâce lumineux, l'apparition des ténèbres. Le poète a entendu dire que sous les ruines de Palmyre, qu'il a visitées naguère et trouvées sublimes, le régime syrien avait installé des chambres de torture. Ce voisinage terrible l'obsède, il voit dans cette présence du mal de quoi gâcher tout bonheur, toute sérénité.

Comme s'il me fallait en arriver à penser, in extremis, comme tout ce que je vis encore dans mon enclave, ma belle enclave protégée on ne sait comment ni pourquoi du malheur, qu'il y aurait, sous tout ce que l'on a pu contempler de plus admirable au monde, des caves ténébreuses où s'affaireraient des êtres démoniaques tels que des privilégiés dans mon genre ne les auraient entrevus que dans leurs pires cauchemars...

Le poète chez lui, à Grignan... |

Après la poésie, un petit coup de Balzac pour les accros à la prose. Albert Savarus n'est pas son œuvre la plus connue, ni la plus convaincante. Chose étrange, ce bref roman de la maturité, à l'intrigue abracadabrante qu'on n'a pas la force de résumer ici, est pleine d'un romantisme forcené d'apparence plutôt juvénile. Morceaux choisis :

Ces qualités ou ces défauts, si vous voulez, étaient aussi profondément cachés dans cette âme de jeune fille, en apparence molle et débile, que les laves bouillantes le sont sous une colline avant qu'elle ne devienne un volcan.

Aussi arriva-t-elle en quelques jours à une phase quasi morbide et très dangereuse de l'exaltation amoureuse.

...un certain tressaillement que connaissent seuls les gens à émotions vives, et qui déploient dans un moment autant de passion que certains hommes en dépensent pendant toute leur vie.

L'ivresse d'un pareil moment rend esclave pour toute une vie !

Rodolphe aima comme toutes les femmes peuvent rêver d'être aimées, avec une force, une constance, une cohésion qui faisait de Francesca la substance même de son cœur ; il la sentit mêlée à son sang comme un sang plus pur, à son âme comme une âme plus parfaite ; elle allait être sous les moindres efforts de sa vie comme le sable doré de la Méditerranée sous l'onde.

Aux yeux des commentateurs actuels, l'intérêt de cette œuvre mineure est qu'elle a pour héros un alter ego de l'auteur : même caractère flamboyant, même génie autoproclamé, même ambition. Ce jeune avocat surdoué, qui s'apprête à conquérir une petite ville de province, se lance dans l'écriture comme son créateur, on peut même lire sa nouvelle, elle occupe un bon quart du roman et sans doute pas le meilleur (les trois dernières citations ci-dessus en sont tirées), même si l'on peut trouver piquant le jeu de miroirs entre l'intrigue signée Savarus, celle signée Balzac et la vie de celui-ci, les péripéties amoureuses du livre évoquant ses relations complexes avec Mme Hanska.

Le grand romancier que nous connaissons est là malgré tout, dans les premières pages par exemple, où il décrit la petite ville en fouillant les âmes et les portefeuilles de ses personnages avec sa puissance un peu vulgaire mais irrésistible. Et au lieu de sourire aux outrances romantiques, et de trouver improbable, par exemple, ce personnage de jeune fille ignorante et insignifiante que l'amour va changer en monstre de méchanceté et d'habileté perverse, pourquoi ne pas se laisser aller, au moins le temps d'une lecture, à ces envolées grandioses d'autrefois qui aujourd'hui nous dépassent ?

Albert Savarus |

Et nous quittons le Besançon balzacien pour une petite ville au fond de l'empire austro-hongrois, Thérésienbourg. 1909. Un régiment de dragons, en garnison là-bas, donne son bal annuel. On nous inflige l'histoire du régiment, la description de la ville et de la salle de bal avec un luxe de détails terrifiant, jusqu'à ce que l'exaspération du lecteur vire à l'euphorie quand il comprend que ce déluge ronflant est une charge féroce contre l'armée et toute une société fossilisée, vermoulue, prête à s'effondrer. Chaque notation est une pique fielleuse, une gifle :

Après le cliquetis désespéré des éperons du dragon Heinrich, aigu comme le ton de la plus haute touche d'un piano désaccordé, résonna l'acier nickelé des vingt-huit sabres de cavalerie, semblable au bruit de couteaux de cuisine. Vingt-huit officiers s'immobilisèrent dans un silence de deuil, le colonel von Warronigg, sombre et pensif, passa sur le tapis long de quatorze mètres cinquante en direction de l'estrade. Il s'arrêta devant la nappe pourpre de l'estrade et posa sur la pourpre son casque, ses gants, son étui à pince-nez...

Pour ceux qui n'auraient pas compris la moquerie, on apprend plus tard que les rutilants militaires se sont fait berner comme des bleus : les généraux japonais invités à la fête étaient en réalité des escrocs qui leur ont soutiré beaucoup d'argent.

Peu après, un officier mis aux arrêts se suicide, et son supérieur chargé de l'éloge funèbre l'ensevelit interminablement sous les insultes avec une violence folle, lisant même des extraits du journal infime du défunt qu'il a subtilisé. Il s'écrie, entre autres :

Cet homme n'a eu foi ni en Dieu, ni dans les règlements du service.

Bref,

Abordant la dernière ligne droite de son oraison avec la maestria d'un bon jockey de steeple-chase, le colonel von Warronigg faisait merveille.

Tout comme ce virtuose de l'ironie qu'est Miroslav Krleža (prononcer Karléja, nous dit-on), croate, auteur de cet Enterrement à Thérésienbourg publié chez Ombres.

Le traducteur ? Antun Polanšcak. Comment ça se prononce ? Le livre ne le dit pas. On ne prononce pas les traducteurs.

Les officiers du 9e régiment de dragons. |

Peu de nouvelles parutions sur volkovitch.com, mieux vaut braquer la lampe de poche sur des bouquins oubliés, mais on s'autorise des exceptions quand l'impatience est trop forte. À la sortie, par exemple, d'un ouvrage de MM. Echenoz, Michon ou Modiano. Ou d'un cador plus jeune qu'eux, Tanguy Viel, dont le roman nouveau, La fille qu'on appelle (Minuit), est à la hauteur des précédents : très haut.

Encore une petite ville, en Bretagne cette fois. Un boxeur vieillissant, chauffeur de son métier ; son patron, le maire de la ville, bientôt ministre ; sa fille de vingt ans, qui sollicite une faveur de l'édile et finit par (spoiler : ) avec lui. Le thème, d'une actualité brûlante et propice aux violences verbales en ces temps metooesques, est traité ici avec une justesse remarquable : le politicard n'est ni un petit saint, ni une ordure totale non plus, la fille qui se donne n'est ni une pute, ni une pure victime, c'est elle qui fait le premier geste, oui mais... On dirait que ce qui se passe vient moins d'eux que de forces extérieures, supérieures. La jeune femme agit en se disant

...que tout ça était cohérent et comme ordonné par un dieu que je ne connaissais pas mais qui avait l'air de savoir ce qu'il faisait...

Comment les flics à qui elle fait sa déposition pourraient-ils comprendre qu'elle est victime tout de même ? De toutes façons, elle a perdu d'avance : elle est femme, elle est jeune, elle n'appartient pas au monde des puissants.

La force de ce livre, c'est en partie qu'en même temps qu'il s'ancre dans une réalité bien précise, fidèlement reproduite, il est parcouru par une sorte de souffle tragique. L'action se déroule comme un rituel antique, ponctuée par des allusions à la fatalité, au destin, portée par une langue où la familiarité un peu rugueuse de l'oral s'allie à une certaine solennité, dans de longues phrases un peu errantes qui presque toujours mènent à une superbe métaphore. Du genre :

Dans cette ville, c'est comme ça, on dirait que les siècles d'histoire ont glissé sur les pierres sans jamais les changer, pas même la mer qui deux fois par jour les attaque et puis deux fois par jour aussi renonce et se retire, battue, comme un chien la queue basse.

Ou bien :

...se persuadant en redescendant l'escalier, en regagnant la salle et le regarde d'elles toutes qui savaient d'où elle venait, se persuadant que sa force provenait du regard droit qu'elle parvenait à conserver, comme un cascadeur peut-être qui sortirait d'une voiture en flammes et, se sachant regardé, conserverait son flegme.

Tout comme ses phrases, le livre décolle à la fin, à partir de la page extraordinaire où le boxeur démoli sur le ring perd conscience ; dès lors, un vent de folie emporte le personnage et le livre tout entier,

...comme si le cerf-volant qui lui servait d'esprit s'était emmêlé dans les branches d'un arbre tout là-haut dans les cieux et qu'une déesse infernale ricanait en en tirant les fils.

Tanguy Viel en pleine forme, lui.

Lecteur n'aimant pas Viel... |

Encore un roman, encore une ville française en bord de mer, plus au nord. L'époque : les années 50 sans doute. Le théâtre des opérations (titre calamiteux) est sorti en 1959 chez Buchet-Chastel. L'auteur, Jacques Howlett, a sombré dans l'oubli. Un article louangeur de Nadeau, récemment réédité, l'a tiré pour moi du néant.

Merci Maurice. Je ne regrette pas cette lecture, pourtant ardue.

Drôle de roman. Un tableau plutôt : le portrait d'une ville, avec ses lieux (plutôt sinistres), ses habitants (toute une foule, on s'y perd un peu). Les descriptions tendent à envahir l'action, au début du moins, avant que le meurtre d'un syndicaliste ne déclenche une manif qui tourne mal mais secoue le roman et son lecteur. Patrons et prolos s'opposent, on est du côté de ces derniers, bien sûr, sans pour autant se retrouver chez Zola : l'auteur adopte, chose curieuse, une prose plutôt aristocratique, poétique, raffinée, frisant l'affectation. Germinal réécrit par Saint-John Perse.

La criaillerie cruellement dissonante des oiseaux de mer, lambeaux de chair vive arrachés à l'immense corps mouvant.

Sur l'arête du toit neuf se déplace un moelleux morceau de nuage, il passe, puis tout s'éternise au bleu.

Il entre dans le silence de la chambre, ce n'est pas le mauvais silence fait comme d'une retenue crispée des choses, sorte d'attente concertée et douloureuse, mais le bon silence, le fécond sommeil du monde, sa profonde mémoire.

Elles m'irritent et je les aime pourtant, les phrases de ce genre, entre maniérisme et profondeur, dont je ne sais que penser. Relisant certaines pages, je les apprécie mieux cette fois, je suis plus sensible à l'originalité, à la force de cette fresque unanimiste. Il y a comme ça des livres qui ont besoin de deux lectures. Les pauvres : qui a le temps et le goût, ces temps-ci, de lire deux fois ?

Ce pourrait être... |

Allez, une BD pour clore la revue papier. Dans Marathon (Dargaud), Nicolas Debon fait revivre le marathon des Jeux olympiques de 1928 à Amsterdam, que remporta un Français inconnu, El Ouafi Boughera, ouvrier chez Renault, à la surprise générale.

Raconter un marathon en plus de cent pages sans se répéter ni ennuyer, c'est un défi. Pari tenu. L'ensemble a grande allure, grâce à une documentation fouillée, une invention constante dans les cadrages et le format des vignettes (petites ou immenses, étroites ou ultra-larges), un dessin tremblé, hachuré, terriblement expressif et une colorisation d'un dépouillement qui ne l'est pas moins (rien que du rougeâtre et du vert clair).

L'auteur ne manque pas, naturellement, d'évoquer le racisme ambiant de l'époque. Un journaliste français :

Il s'est enraciné en eux comme une paresse héréditaire, une passive nonchalance qui les empêchent de concevoir la notion même de compétition...

Sacrés bougnoules, paresseux, nonchalants, qui se prélassaient dans les usines, nous laissant, nous autres Gaulois, nous exténuer dans les bureaux.

Sorti des ateliers de l'île Seguin, El Ouafi allait sûrement s'entraîner au Parc de Saint-Cloud sur mes chemins, et je verrai désormais son fantôme, petit bonhomme aux cheveux fous, toujours souriant, dit-on, me dépasser dans les côtes comme une flèche.

Au 21e kilomètre... |

Le cinéma ?

Encore un mois très riche.

Il Bidone, un Fellini peu connu, où l'on suit une bande d'escrocs minables. On retrouve là un peu des Vitelloni antérieurs et un peu de la Dolce vita qui va suivre, avec le sentiment que le très talentueux réalisateur n'est pas encore devenu tout à fait génial.

Et puis des nouveautés :

Drive my car, de Ryusuke Hamaguchi, encensé par la critique unanime. En effet, cette histoire de deux êtres que tout sépare et qui peu à peu se découvrent est pleine d'émotion, subtile, filmée de façon splendide, et je ne sais trop ce qui m'empêche d'y adhérer totalement. Peut-être la volonté trop affichée de surprendre, d'intriguer, de se montrer intelligent ? J'ai de toutes façons un problème avec le très médiatique Murakami — le film est adapté d'une de ses nouvelles.

Le sommet des dieux, film d'animation de Patrick Imbert, part à l'assaut de l'Everest en hommage à ces fous admirables que sont les grands alpinistes. Une beauté vertigineuse.

Tralala, des frères Larrieu, où un musicien quasiment clochard (Mathieu Amalric) vit deux journées miraculeuses à Lourdes avec une femme qui le prend pour son fils et deux femmes de rêve qui se le disputent. Un tas de chansons signées Belin, Katerine, Cherhal, Dominique A, Daho, rien que des gens qu'on aime, ponctuent de film en chanté qui rappelle Demy plus qu'à moitié.

Le favori du mois, de haute lutte : First cow, de Kelly Reichardt. L'Oregon vers 1820, au début de la conquête de l'Ouest. Deux aventuriers paumés décident de s'enrichir. Une reconstitution d'une précision, d'une justesse hallucinante, un hymne à la nature encore presque inviolée (avec en filigrane une critique feutrée de l'affairisme néo-libéral), et une mise en scène d'une intelligence, d'une finesse qui laissent tout ébaubi.

Les trois héros... |

Ah, n'oublions pas les fous immortalisés par le bon professeur Venet dans Observations en trois lignes, aux éditions de la Fosse aux ours.

Sophie X. est persuadée que des gangs surveillent sa porte d'entrée et projettent de la cambrioler même en sa présence. Raison pour laquelle elle engage un vigile qui lui dérobera plusieurs bijoux pendant qu'elle dort, enfin sereine.

Des psychiatres idiots, André Y. en a rencontré des tas. Des imbéciles, il ne les compte même plus, tout comme les incompétents et les crétins. Mais des connards comme le Pr Weiss, franchement, il ne pensait même pas que ça existe.

Pauvre Bertrand Y., vieil ours menant une vie solitaire et misérable : il était amoureux de sa voisine mais n'osait pas se déclarer. Le Pr Urs Weiss lui a conseillé de ses jeter à l'eau. On vient de retrouver son corps dans le barrage.

En décembre, sans doute, retour à Musset, Modiano et Pajak, et pourquoi pas un tour chez Renard (Maurice), Valente, Nuckel et Ôé ?

www.lesentierdugrandparis.com |

(réponse sur le numéro de la citation...)

La poésie est ce qui reste quand on enlève la prose. La poésie est la prose simplifiée. (...) La plupart des gens, quand ils veulent «faire poétique», ajoutent quelque chose à leur prose, et c'est catastrophique.

Un optimiste, c'est un imbécile heureux. Un pessimiste, c'est un imbécile malheureux.