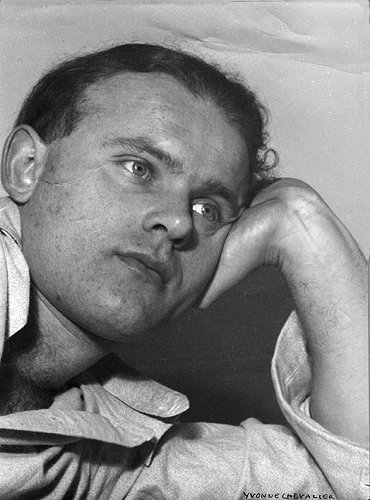

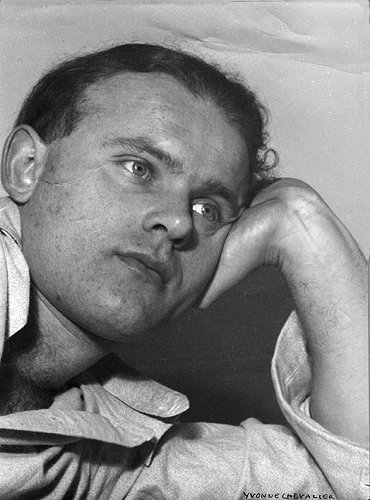

Jean Prévost

BRÈVES

N°216 octobre 2021

J'ai connu Jean Prévost par M. Mourot, mon professeur préféré. Il nous a parlé plusieurs fois de ce personnage qui l'avait précédé dans la classe légendaire du philosophe Émile Chartier, dit Alain. Les livres de Jean Prévost l'avaient marqué. Les lisant, plus tard, j'ai été marqué à mon tour.

Plaisirs des sports est l'un des plus beaux livres sur le sujet. Ce brillant intellectuel en pratiquait quelques-uns et décrit la pratique de chacun d'eux avec une ferveur contagieuse. Dans L'amateur de poèmes — où l'ai-je fourré dans mon fourbi, ce précieux petit livre ? — il traduit des poèmes de plusieurs langues et réfléchit sur ce travail avec une justesse qui me servira plus tard de viatique. Pas lu son livre sur Stendhal, mais son Baudelaire m'enchante, avec ses analyses d'une précision de théoricien rédigées dans une langue de poète.

On a retrouvé le manuscrit du Baudelaire quasiment achevé dans la sacoche de l'auteur, après sa mort sous les balles allemandes, à quarante-deux ans, dans le maquis du Vercors.

Bref, dans mon panthéon personnel, Jean Prévost occupe une place à part.

M. Mourot nous avait parlé aussi de Dix-huitième année, récit autobiographique écrit à vingt-sept ans, régulièrement réédité chez Gallimard — ce que j'ignorais, d'où mon retard à le lire. Je le croyais inaccessible à jamais. L'auteur avait dix-sept ans en 1918, ce qui nous vaut un portrait vachard d'une nation abrutie par sa victoire, suivi par ce que j'attends le plus : les fameux cours d'Alain au lycée Henri IV.

Chartier parlait avec une force et une joie qui me mettaient la tête en feu : l'enthousiasme qu'il m'inspirait, je n'en dépensais qu'une partie au service des idées pures ; le reste éveillait des appétits et des passions endormis. Chez les jeunes gens, tout est ensemble. C'est pourquoi les parents se méfient à bon droit des professeurs trop excellents ; voilà qui excuse la ciguë qu'infligèrent à Socrate les parents d'élèves.

Prévost intègre la rue d'Ulm, en dépit des flèches qu'il décoche contre l'institution au concours, sauvé par l'ouverture d'esprit de certains examinateurs. Car

L'École Normale vivait, à ce moment-là, dans l'anarchie la plus paisible et la plus courtoise.

Et le jeune trublion de remarquer opportunément :

Il est important, pour la jeunesse, qu'il existe au moins un lieu où les mauvaises têtes puissent faire leur salut.

Ce livre-là n'est pas mon favori, je l'avoue, sa langue est parfois d'une rugosité, d'une obscurité qui rappellent ce qu'il y a de moins bon chez Alain. Mais j'y fais plus ample connaissance avec un homme remarquable et attachant, tourmenté, emporté, forte tête et tête forte, ne ménageant pas plus lui-même que les autres, amoureux du travail sans négliger d'autres amours, animé par une sainte rage qui allait le conduire à une mort héroïque. Tout cela donne envie de le fréquenter encore.

Jean Prévost |

Et nous voici, d'un lycée l'autre, dans certaine classe prépa de Louis-le-Grand où l'auteur de ces lignes, voilà cinquante-six ans, étudia au sein d'une fine équipe, dont faisaient partie MM. Fieschi et Bourgeois. Lesquels viennent de publier, presque en même temps, un roman.

Jacques Fieschi, oui, c'est lui, le scénariste bien connu, qui a travaillé avec Pialat, Assayas et quelques autres. Les plus beaux Sautet, on les lui doit. Également romancier, il publie chez Fayard Souvenirs de ma vie d'hôtel. À l'enterrement d'une ancienne amie, un vieil écrivain retrouve un ami de la même époque, méconnaissable. Les deux garçons et la fille ont sillonné le pays jadis, jeunes et fauchés, embarqués dans une combine foireuse par un escroc, partageant les mêmes chambres d'hôtel minables. Les deux histoires alternent, vaguement modianesques, cruelles avec douceur, pleines d'imprévus, de menus mystères, mais ce qui fascine le lecteur, par-delà ces péripéties et la belle complexité des caractères, c'est la finesse et l'élégance de cette écriture sans effets, faussement limpide, toute en non-dits, en émotion retenue. On se sent porté par ces phrases qui trouvent naturellement, on ne sait comment, le bon tempo.

La page ci-dessous, si extérieure à l'intrigue soit-elle, résume parfaitement pour moi l'âme du livre :

Je n'ai pas toujours vécu seul rue de Navarre. Le garçon qui a passé deux ans avec moi dans cette forêt de livres souhaitait une existence paisible. Il avait un travail, aimait les horaires fixes, faisait les courses et la cuisine. Il avait eu une enfance atroce, impensable, et pourtant il ne détestait pas l'humanité, il n'éprouvait aucune rancune de classe ou de race. Pour survivre, il avait fait la pute mais cela non plus ne l'avait pas abîmé. Il avait une propension à la ferveur mystique, le besoin d'un dieu aimant qui l'accompagne, et cette présence, cette certitude en lui, lui donnaient une douceur merveilleuse.

Jacques Fieschi |

Retrouver le camarade Jean-Pierre Bourgeois le mois dernier, dans sa retraite morbihannaise, après plus d'un demi-siècle, a été pour moi un grand moment. Lire son premier roman, Cinquante-cinq jours d'éternité (environ), écrit à l'âge où d'autres baissent le rideau et chroniqué ici-même sans tarder, en a été un autre.

Il récidive ! Et le suivant va peut-être encore plus loin. Ô bonheur : le redoutable pince-sans-rire d'autrefois n'a rien perdu de son talent subversif. L'âge, au contraire, l'a radicalisé. Non, il ne cherche pas à renverser le pouvoir ou la société, du moins pas ouvertement. C'est pire.

Le collège Salvador Toutankhamon (Les trois colonnes) nous envoie dans un collège où l'auteur installe illico une pagaille noire. Un prof de maths crée le scandale en parlant de l'enfer à ses élèves au lieu de faire cours. Mais attention : selon lui,

Il faut redire que l'Enfer est désormais dirigé par des humanistes soucieux avant tout des droits de l'homme. Ils s'opposent à toute cruauté, en tous cas dans les limites de leur maigre pouvoir.

Rien chez Bourgeois ne se passe comme prévu. Tout déraille, tout vacille. On ne peut plus s'appuyer sur rien. Même le pire n'est pas sûr.

Eh bien, le savoir, c'est pareil. Il habite au fin fond de chez lui, bien à l'abri des incohérences. Il ne fréquente pas cette femme de mauvaise vie qu'est la réalité. Le savoir dit ce qu'il faut savoir, non le réel.

Et plus loin :

Ce qui a échappé à Newton, c'est qu'il n'y a pas une unique loi de la gravitation universelle, mais aussi un chaos de lois locales et tyranniques.

La philosophie s'invite plus qu'à son tour dans ce charivari narratif, devenant un personnage incontrôlable elle aussi, déconnante peut-être, ou peut-être pas :

Les systèmes philosophiques ne sont-ils pas de grands délires organisés et justifiés ?

Le collège se change en supermarché. Les personnages pullulent (liste à la fin pour s'y retrouver), certains dépriment, d'autres s'alcoolisent, rien ne va plus. Comme chez Beckett, c'est parfois très drôle, mais désespéré, oui mais une fois que tout est en ruines, on y voit plus clair. Et l'un des personnages conclut :

Je n'ai pas le moindre espoir que ça marche, mais j'ai quelque part dans le cœur l'idée qu'il est possible, contre toute raison, que l'impossible devienne possible. Ça s'appelle, contre tout espoir, l'espérance.

L'enfer avant Jean-Pierre. |

Sortant de ce monde en folie, comment accueillera-t-on les délires consignés par le psy Emmanuel Venet dans ses Observations en trois lignes (La fosse aux ours) ?

Il y a un mois, Sarah X. a garé sa mobylette rue Bleuler, et ne l'a pas retrouvée : preuve que sa mobylette est devenue transparente. Depuis, elle espère devenir elle aussi transparente, pour pouvoir commettre des délits impunément.

Depuis le 16 mars 2018, Pierrette X. vit en sainte parce que le Saint-Esprit l'habite. Surtout, qu'on ne la chauffe pas avec des jeux de mots à deux balles : elle vit en sainte parce qu'on l'habite, ça veut dire ce que ça veut dire, un point c'est tout.

Dans les cauchemars de Laetitia X., des serpents entrent dans des trous, des clés dans des serrures, des fiches électriques dans des prises. Souvent, elle rêve de carottes ou de gourdins. Elle imagine déjà les élucubrations de son psy.

La nef des fous. |

Le théâtre de Musset, quoique moins fou, mérite aussi qu'on s'y attarde.

Après Fantasio le mois dernier, une autre pièce peu connue : Le chandelier.

Une épouse de notaire qui s'ennuie, un militaire qui l'a séduite, et le chandelier : Fortunio, tout jeune clerc, qui va comme on dit leur tenir la chandelle. Il doit mettre leurs amours clandestines à l'abri, sans le savoir, en se faisant pincer par le mari jaloux à la place de l'amant. Seulement voilà, le jeune homme apprend la machination...

Cette brève comédie élégamment troussée, douce-amère comme la plupart des chefs-d'œuvre du genre, est plus profonde qu'elle n'en a l'air. Le traîneur de sabre fat et grossier à souhait et le mari benêt et berné se conforment aux règles du genre avec rondeur. La tirade de l'amant qui se morfond à attendre au jardin de sa belle ne manque pas de verve :

On représente l'amour avec des ailes et un carquois ; on ferait mieux de nous le peindre comme un chasseur de canards sauvages, avec une veste imperméable et une perruque de laine frisée pour lui garantir l'occiput.

Mais le plus étonnant, le plus émouvant dans ce Chandelier, c'est l'amour naïf, démesuré de Fortunio : il aime à la folie la femme de son patron ; se découvrant manipulé, trahi par elle, criant son amour et sa douleur dans un immense monologue, il lui pardonne malgré tout et se dit même prêt à se sacrifier pour elle — c'est aller encore plus loin que ce qu'on attend d'un jeune premier romantique. Et pour couronner le tout, au terme de la grande scène avec sa bien-aimée, le damoiseau... se trouve mal !

Quel amoureux ferait de même aujourd'hui ? Sacrés romantiques !

La femme du notaire... |

Cortázar aussi, abordé le mois dernier, on y revient. Comment épuiser d'un coup tous les trésors contenus dans Nouvelles, histoires et autres contes, un Quarto de 1500 pages ?

On peut trouver un peu laborieux certains textes de Cronopes et fameux — que certains adorent en bloc — et être sidéré, dans le même recueil, par certains déferlements fictionnels, comme «Fin du monde de la fin» ou le génial «Géographie». Après quoi on ne peut qu'être emballé par les merveilles de Tous les feux le feu et Le tour du jour en quatre-vingts mondes. Quels voyages dans l'imaginaire et l'écriture ! Quels feux d'artifice ! Les flambées imaginatives se succèdent, comme l'incroyable mystification de «Directives pour John Howell», où le spectateur d'une pièce de théâtre se retrouve sur la scène, puis chassé d'elle et menacé de mort ! Les expérimentations narratives foisonnent elles aussi, témoin entre cent le passage insidieux d'un narrateur à l'autre dans «Mademoiselle Cora».

Ce qui rapproche tous ces textes sans doute, c'est la recherche d'on ne sait quel moment suprême, comme dans les deux textes incandescents sur le jazz : «Clifford» sur Clifford Brown et son testament, «un coup d'aile qui déchire le continu, qui invente une île d'absolu dans le désordre», et «Louis super-cronope» où la musique sort de la trompette d'Armstrong «comme ces paroles en rubans de la bouche des saints primitifs». Ou devant la beauté fabuleuse d'une adolescente («Silvia») dont on ne sait, comme si souvent dans ces pages, si elle existe ou si on l'a rêvée. Mais le quotidien le plus banal suffit : dans «Il faut vraiment être idiot pour», ce qui déclenche l'enthousiasme du narrateur (qui se croit idiot),

...cela peut être parfois une feuille morte qui se balance au bord d'un banc ou une grue orange, énorme et délicate, contre le ciel bleu du soir, ou l'odeur d'un wagon quand on y monte avec un billet en poche pour un long voyage et que tout va se succéder prodigieusement, les gares, le sandwich au jambon, le bouton pour allumer et éteindre les lumières, l'une blanche l'autre violette, la ventilation réglable, tout cela me paraît si beau et presque si impossible que de l'avoir à portée de main me remplit d'une espèce de saule intérieur, d'une pluie verte de délices qui ne devrait jamais finir.

Mais ce vers quoi on tâtonne, c'est peut-être aussi bien quelque chose de terrible, comme le monstre dans «Thème pour saint Georges», que personne n'a jamais vu

...parce que c'est un monstre précisément dans la mesure où il n'existe pas, où il est là comme un néant vivant, une sorte de vide qui englobe et possède...

En refermant provisoirement le gros volume, on se dit que Cortázar, décidément, est l'un des écrivains les plus chercheurs qui soient. Et que sans ses livres il nous manquerait quelque chose d'essentiel.

Clifford Brown... |

Le fantastique chez Cortázar coule à flots, chez Jean-C. Denis, l'un de mes bédéastes préférés, aussi. Mais pas toujours. Ce n'est plus qu'un discret ruisseau dans son nouvel album : Reliefs de l'Ancien Monde, chez Futuropolis. Il faut sans doute une certaine longueur pour que l'étrangeté se déploie. Or sont rassemblées ici des histoires brèves (entre une et onze pages) parues ici ou là, dans les années 90 pour la plupart — d'où le titre. Mais le charme agit malgré tout. Le plus souvent ça se passe en vacances, moment de relâchement propice à l'observation de nos ridicules. Denis les met en scène avec l'humour léger et l'ironie affectueuse qu'on lui connaît. Personne n'est méchant chez lui, et si, dans l'histoire la plus longue, tout le monde en prend pour son grade, Ludo le baba, horripilant hurluberlu, attire davantage la sympathie que son frère le bobo réglo. Et l'ambiance est bel et bien denisienne : toutes les histoires, plus ou moins, même les plus ensoleillées, baignent dans une demi-clarté rêveuse, lunaire, et les couleurs, doucement oniriques, en rajoutent une louche.

Sans compter que ses planches sont pleines de jolies femmes, affectueusement croquées.

Tout cela donne envie de s'offrir Luc Leroi reprend tout à zéro, l'intégrale des histoires du héros récurrent de l'auteur, son alter ego : sept albums !

Puisse maître Denis — bigre, il a presque mon âge — nous régaler encore longtemps.

Le bobo et le baba... |

Autre régal du mois, une visite chez Jules Supervielle.

Une vieille histoire, là encore : j'ai entendu le nom du poète pour la première fois dans la bouche de Mme Clocheau, notre maîtresse de CM2. Il vivait encore. Nous avons sûrement étudié un poème de lui, oublié lequel. J'ai lu plus tard une bonne partie de son œuvre dans deux volumes de Poésie/Gallimard. Par la suite je l'ai un peu négligé, et en le retrouvant aujourd'hui je me rends compte à quel point il m'a manqué. Il mériterait, comme Follain, qu'on revienne régulièrement boire à sa source. Je ressens, pour lui aussi, plus que de l'admiration : une amitié profonde.

J'aime sa voix toute simple comme celle des chansons anciennes. Une mi-voix plutôt, qui nous parle humblement.

Moi qui ne suis parmi les hommes

Qu'un homme de plus ou de moins

Tant le vivant ressemble au mort

Et l'arbre à l'ombre qui le tient

Et le jour, toujours poursuivi,

À la voleuse nuit.

J'aime, dans ces vers où l'on croit sans cesse entendre le battement d'un cœur, leur paisible inquiétude :

Dans votre propre cœur

Entendez-vous le pas,

Mais c'est plutôt la voix

D'une femme qui pleure ?

Dans la chair sans issue

À peine elle remue

Pour ne pas effrayer

Son malheureux geôlier.

J'aime l'amitié du poète avec les choses, qu'il considère comme des êtres vivants. Il est capable de consacrer l'un de ses plus beaux poèmes au papier peint d'une chambre d'enfant. Il parle aux arbres, ce qui est la marque d'une âme élevée. En fait — je le remarque aujourd'hui seulement — presque tous ses poèmes sont une adresse à quelqu'un, à quelques-uns, à quelque(s) chose(s). Comme si le monde était plein pour lui d'amis inconnus (c'est le titre d'un de ses plus beaux recueils).

J'aime aussi sa musique parfaitement accordée aux paroles, ce mélange de régulier (les rythmes sages) et d'irrégulier (les assonances en guise de rime, ou pas de rime du tout), qui font avancer le poème d'un pas incertain, mais doucement obstiné.

Il cherche lui aussi. Jusque dans ses rêves, qui sont une forme de connaissance — ou de chemin vers elle :

Viens, sommeil, aide-moi,

Tu saisiras pour moi

Ce que je n'ai pu prendre,

Sommeil aux mains plus grandes.

Mais que peut-on espérer saisir ?

Visages de la rue, quelle phrase indécise

Écrivez-vous ainsi pour toujours l'effacer

Et faut-il que toujours soit à recommencer

Ce que vous essayez de dire ou de mieux dire ?

Lui non plus ne sait pas. Il essaie et recommence, jusqu'au dernier souffle.

Le poète médite. |

Poésie (suite). La fête à Douarnenez en août, à Carcassonne en septembre. Le sait-on assez ? Carcassonne est un haut-lieu de la poésie en France. À la Maison des Mémoires, installée dans l'ancienne demeure du poète Joë Bousquet et animée par René Piniès et son équipe, j'ai pu réaliser un rêve : réunir les divers musiciens que j'accompagne ces derniers temps dans des concerts-lectures : je lis d'abord ma traduction d'un poème ou d'une chanson, puis ils chantent et jouent la v.o.

Nous avons donc, à Carcassonne : Marìa Kanavàki et Chrìstos Pàvlis, musiciens polyvalents, auxquels je me joins pour une nouvelle séance de rebètiko ; Kalliroï Raouzèou, qui chante ce jour-là Kavvadìas et des classiques de la chanson contemporaine ; Katerìna Fotinàki enfin, qui fit longtemps équipe avec Angélique Ionatos, et qui m'invite là dans un programme varié où les poètes Solomos, Karyotàkis et El?tis voisinent avec des paroliers contemporains. Trois beaux concerts dans une salle bondée. Après les misères du confinement, bonheur de retrouver enfin, outre ces musiciens que j'admire tant et qui sont devenus des amis chers, l'excitation de la rencontre avec le public et mes pérégrinations de VRP (Vieux Routier de la Poésie) traînant sa valise bourrée de livres du Miel des anges.

Katerìna présente son nouvel album, Mixology, déjà salué par Le Monde et Télérama, le 5 octobre à 20h30 au Studio de l'Ermitage à Paris (XXe). Et quant à son humble serviteur, prochaine virée grecque en décembre à Saint-Malo.

Katerina F. |

Cinématographiquement, ce mois-ci, trois films seulement.

La loi de Téhéran (2019), impressionnant polar iranien de Saeed Roustayi, où un flic affronte les trafiquants de drogue, mais aussi sa hiérarchie. Film bien conçu (issu d'une sérieuse enquête), admirablement joué et filmé. Le public a suivi. Est-il permis de déplorer, cependant, certains effets complaisants ? Encore un film où en sortant on se prend à murmurer, «vive Bresson...»

Le hasard a fait que nos deux autres films soient des histoires d'amour lesbien. Ce qui ne peut que faire le bonheur d'un hétéro invétéré, émoustillé par deux des partenaires au lieu d'un — je veux dire une.

Les amours d'Anaïs de Charline Bourgeois-Tacquet, réjouissante comédie menée à toute allure par la pétulante Anaïs Demoustier — même si je suis davantage ému par Valeria Bruni Tedeschi, bien plus âgée pourtant, qui n'a jamais été aussi belle.

Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, une splendeur.

Dans chacun des deux films, la montée du désir est superbement dépeinte, et les deux réalisatrices résolvent avec virtuosité l'éternel problème de la fin : comment faire pour qu'elle ne soit ni trop heureuse, ni trop malheureuse non plus ?

Adèle Haenel |

Concluons nous aussi. De qui causera-t-on ici même début novembre ? Cortázar et Musset une dernière fois, Hewlett et Krleza, Viel et Ducos, et pourquoi pas un petit Balzac ?

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

Il vaut mieux pomper d'arrache-pied même s'il ne se passe rien que de risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas.

Il haïssait John comme on hait tous ceux dont on a désespérément besoin.