L'affiche du festival.

BRÈVES

N°215 septembre 2021

En mai 68, dans une autre vie, j'ai doublé la pointe du Raz en bateau, c'était grandiose. Aujourd'hui, devenu humble terrien, je la retrouve non pas toute nue et sauvage comme jadis, mais couverte de nuées d'admirateurs. On a bien fait de venir le matin et de passer par la pointe du Van toute proche, moins entouristée, à peine moins belle avec ses somptueux tapis de bruyère mauve.

Si nous sommes là, Carole et moi, au bout du Finistère et de l'été, c'est grâce à la Grèce ! Douarnenez, non loin de là, organise depuis plus de quarante ans un festival consacré cette année au cinéma grec, et en profite pour faire une place à la littérature. On m'a donc fait l'honneur de m'inviter et le plaisir de me faire causer trois fois : j'ai pu présenter et lire des chansons rebètika à l'épatante librairie de l'Angle rouge, avant un beau concert du groupe Kalem (Tàssos Tsitsivàkos et Vanessa Gambini), puis lire des poèmes de Kavvadìas au Port-musée dans une salle pleine de bateaux, et enfin dialoguer par visio-conférence avec ce cher Yànnis Palavos dont j'aime tant les nouvelles.

Douarnenez vaut le voyage. Comment ne pas aimer ses petites rues, son port tranquille, mais aussi et surtout son âme. Il souffle là un vent généreux qui vient d'un passé populaire et aussi du festival lui-même : beaucoup de gens qui aiment le cinéma et les autres arts, et qui partagent les mêmes valeurs, comment dire, progressistes, viennent s'y installer. Pendant une semaine l'ambiance a été joyeuse et chaleureuse, et la bouffe savoureuse, malgré l'affluence (800 repas par jour). Tout cela rendu possible par une foule de bénévoles efficaces et souriants. Côté culture, que ferait-on sans les bénévoles ?

Pendant toute la semaine, pas la moindre pluie, certaines journées toutes bleues ! À croire que le bon Dieu, ces temps-ci, a des choses à se faire pardonner.

Un seul regret : ces conciliabules de mouettes (ces engueulades ?) qui vous réveillent à l'aurore, ça veut dire quoi ? Ces piaillements frénétiques, inarticulés semble-t-il, je suis sûr qu'ils ont un sens, mais qui les traduira pour moi un jour ?

L'affiche du festival. |

Côté cinéma, le festival proposait une belle brochette de films grecs. Si Cloudy Sunday de Manoùssos Manoussàkis (2015), sur le martyre des Juifs à Thessalonique en 1943, réussit à transformer une histoire déchirante en mélo lourdingue, L'ogre d'Athènes de Nìkos Koùndouros, sorti en 1956, est un beau petit diamant noir d'une originalité éclatante, entre néo-réalisme italien, Welles et Kafka. Quant à L'attaque de la moussaka géante, premier long de l'excellent Pànos Koùtras (Xenia et Strella, c'est lui), ce film culte, pas con du tout sous ses dehors nanarissimes, a de quoi fortement réjouir.

Dìnos Iliòpoulos dans L'ogre d'Athènes. |

Et si l'on restait au cinéma ? Allez, osons, soyons fous, plaçons ici la revue des films qui d'habitude clôt ces Brèves.

Désolé de n'avoir pas vibré comme tout le monde au Bergman island de Mia Hansen-Løve, où l'on visite agréablement l'île Farö chère à Bergman et la maison de vacances d'icelui sans parvenir à se passionner pour les faits et gestes d'un couple sympathique sans plus.

Porté par des jeunes acteurs épatants, riche en péripéties délicieuses, À l'abordage de Guillaume Brac, comédie faussement légère, nous dit bien des choses mine de rien sur les rapports humains et les rapports de classe.

Leos Carax bouscule et bouleverse une fois de plus avec Annette, trouvant avec Adam Driver un acteur aussi follement génial que le grand Denis Lavant et que lui-même.

Philippe Béziat, grand maître du film musical, qui nous avait séduits avec Stravinsky (Noces), Verdi (La Traviata et nous) et Debussy (Pelléas et Mélisande), récidive aujourd'hui avec un Rameau phénoménal, dansé par des jeunes de banlieue. Du casting jusqu'à la représentation, ses Indes galantes célèbrent avec un élan, une ferveur, une euphorie incroyables les noces enchantées du hip-hop et de la musique baroque.

Nouveau grand écart avec la dernière perle cinématographique de notre été : Pour l'éternité du Suédois Roy Andersson. On y retrouve ce qui nous avait bluffés dans ses divagations précédentes : une suite de petites scènes sans lien immédiat entre elles, où des êtres souvent mutiques bougent à peine sous le regard d'une caméra quasiment immobile. Un regard d'une intensité rare, une profonde humanité cachée sous une froideur apparente, une douleur et un humour également diffus, des couleurs sinistres, entre gris, beige et verdâtre, et, malgré tout, un éblouissement de beauté.

Pour l'éternité. |

La couleur verte (suite). Retour en Bretagne pour la rubrique BD.

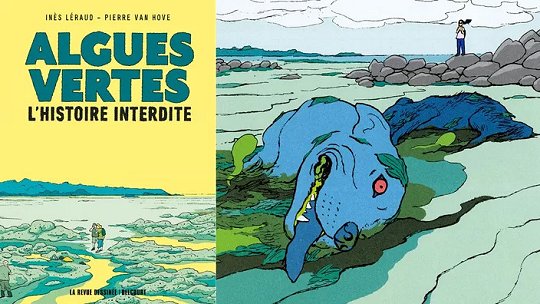

Algues Vertes, l'histoire interdite, d'Inès Léraud et Pierre Van Hove (Delcourt), raconte l'invasion des plages bretonnes par des algues aux émanations mortelles, invasion causée par le développement de l'agriculture intensive et suivie par un bras de fer entre quelques lanceurs d'alerte (simples citoyens, médecins, scientifiques) et une toute-puissante armée (patrons de l'agro-industrie, scientifiques véreux, préfets couille-molle, petits employés terrorisés) acharnés à nier l'évidence pour protéger leurs intérêts. Inès Léraud déroule sur 150 pages les étapes de son enquête avec une minutie implacable, en donnant les noms de la plupart des criminels. Les dessins, coloriés vigoureusement (les verts les plus vénéneux dominent), font mouche eux aussi. Les David de l'environnement sont minuscules face à l'hydre mafieuse, mais Algues vertes, tout de même, c'est un sacré caillou dans l'œil de la bête.

Attention, ne pas lire le soir au lit ! Bouillir de rage n'aide pas à s'endormir.

Elles ont tué des chiens, des sangliers, des hommes. |

Fluidité des transitions sur volkovitch.com : la Bretagne, tout naturellement, nous amène aux livres, et revoici l'agro-alimentaire dans ses œuvres et sa gloire.

À la ligne, sous-titré Feuillets d'usine, en Folio, premier roman de Joseph Ponthus paru il y a deux ans, aussitôt couvert de prix, a plutôt des airs de récit autobiographique tant il sent le vrai. Voilà un homme qui a fait des études littéraires poussées, a été travailleur social puis, installé en Bretagne, n'a trouvé du boulot qu'à l'usine : une poissonnerie d'abord, puis les abattoirs.

À la ligne donc. Celles des pages du livre décrivent celle où peine l'ouvrier, pardon : l'opérateur de production : le travail envahissant, débilitant, épuisant, les émotions et les pensées qu'il suscite chez un intello mal préparé à cet enfer. Contrairement aux établis d'il y a cinquante ans, cet homme n'est pas soutenu par la conviction d'accomplir une mission : il rame pour survivre, c'est tout.

J'arrive avec mon tuyau

Tout est rouge de sang et blanc de gras

Je passe le jet pour prélaver

Un collègue passe la mousse qui lave

Je rince

Un collègue passe le produit qui relave et ne mousse pas mais nous oblige à mettre des masques à gaz du fait de l'odeur et du danger

Je re-rince

On fignole

On range

Fin du taf

Plus loin :

Des morceaux que je ne parviens pas à identifier

Les mâchoires

Les cornes

Les pieds avant

Les pieds arrière

Parfois des oreilles douces et poilues avec encore l'anneau d'identification de l'animal

D'autres parties du corps dégoulinantes que je préfère ne pas savoir mais qui sont du ruminant

Sans doute les différentes panses

Et les mamelles

«C'est fantastique tout ce qu'on peut supporter», dit Apollinaire dans l'épigraphe. Il y a même, nous dit-on, au fin fond de l'épuisement, quelques vagues moments de bonheur inexplicables.

Voilà donc, aujourd'hui encore, dans ce pays, la vie — la non-vie — des soutiers qui font marcher la machine. La prospérité des uns a besoin de l'esclavage des autres. On aimerait ne pas voir tout ça. Au fond c'est vrai, il faudrait délocaliser ces horreurs dans les pays les plus lointains, que la digestion de nos steaks et nos festins de coquillages n'en soient pas troublés.

Quelques menues maladresses mises à part, le débutant manie la langue avec une belle vigueur. Le choix du vers libre est une trouvaille aussi judicieuse qu'audacieuse, qui fait sentir le piétinement du travail répétitif, l'émiettement de la vie et le temps ralenti, suspendu.

Ce sera le dernier roman de Joseph Ponthus : il est mort cette année, à quarante-trois ans.

Steaks barbares |

Rejoignons Paris, ou plutôt ses alentours, nettement moins touristiques. Le sentier du Grand Paris nous met en orbite autour de la capitale : 615 km à parcourir en quarante étapes, de vieilles forêts en villes nouvelles, de champs et de friches en aéroports. (Les auteurs du parcours connaissent la combine pour traverser Roissy !)

Il leur a fallu trois ans de repérages. Le livre, sans autre nom d'éditeur qu'un mystérieux W, est moins un guide à proprement parler qu'un récit de voyage. Nous crapahutons en compagnie d'un petit groupe de spécialistes (urbanistes, paysagistes, géographes, historiens, architectes, journalistes, photographes), chacun apportant son grain de sel et ses lumières. Et c'est passionnant. Les traceurs ont préféré à la nature et au pittoresque les êtres humains et leurs habitats. On apprend un tas de choses, tout un passé revit, les druides reviennent hanter La Courneuve, science et rêverie se relaient sur ces chemins eux-mêmes voués au coq-à-l'âne perpétuel, que mes virées de pédaleur ne cessent de croiser.

Ah, Noisy-le-Grand, délire d'architecte ! J'apprends que la ville cache dans ses profondeurs un mini-métro, 500 mètres parcourus par des télécabines de ski, qui fut inauguré mais jamais ouvert au public.

Ah, Créteil...

Depuis le bras du Chapitre, petit bras secret et verdoyant de la Marne en dessous du vieux Créteil que nous avons maintenant rejoint, on remonte vers les paysages rétro-futuristes du lac de Créteil où des canards semblables à ceux que nous quittons nous attendent, à moins que ce ne soient des canards androïdes échappés du film Blade Runner. Créteil, c'est un peu comme Tokyo, une ville aux mille et un visages, un collage d'artiste.

Un petit défaut : les photos sont mal reproduites, les documents et les plans illisibles sans loupe, mais qu'importe : le texte à lui seul suffit. Et si l'on veut de belles images, il faut aller voir le site www.lesentierdugrandparis.com. Certaines d'entre elles ponctueront ces Brèves pendant un an.

La ville sur un plateau... |

Musset n'aimait pas «l'ennuyeux parc de Versailles», chacun ses goûts. Avoir déjà parlé ici de ses poèmes les plus connus ne doit pas m'empêcher de lui rendre à nouveau visite.

L'un des plaisirs qu'il nous donne, tout comme La Fontaine, c'est le nombre de vers célèbres qu'on rencontre chez lui. Dans «Rolla», qui n'est pas ce qu'il a fait de mieux pourtant :

Je suis venu trop tard dans un monde trop vieux.

Quinze ans ! ô Roméo ! l'âge de Juliette !

Dors-tu content, Voltaire, et ton hideux sourire

Voltige-t-il encor sur tes os décharnés ?

Il fait bon se balader au hasard dans les parties moins fréquentées de son œuvre. Dans «Idylle», par exemple, deux amis dissertent longuement sur l'amour :

— Une larme en dit plus que tu n'en pourrais dire.

— Une larme a son prix, c'est la sœur d'un sourire.

Avec deux yeux bavards parfois j'aime à jaser ;

Mais le seul vrai langage au monde est un baiser.

Ces vers frais, délicats, on peut les trouver mièvres un jour, et charmants le lendemain.

D'un poème l'autre, un peu trop de pures jeunes filles sans doute, les drôlesses de Baudelaire auront davantage de peps, mais l'innocence féminine a un parfum d'époque émouvant.

«Rolla» toujours :

Dites-moi, verts gazons, dites-moi, sombres mers,

Quand des feux du matin l'horizon se colore,

Si vous n'éprouvez rien qu'avez-vous donc en vous

Qui fait bondir le cœur et fléchir les genoux ?

Ô terre ! à ton soleil qui donc t'a fiancée ?

Que chantent tes oiseaux ? que pleure ta rosée ?

Quelqu'un en moi fait la moue, un peu léger tout ça, un peu désuet ; vais-je oser répondre que oui, d'accord, mais que malgré tout j'aime bien ?

Faire une perle d'une larme :

Du poète ici-bas voilà la passion,

Voilà son bien, sa vie et son ambition.

Joli, non ?

Musset jeune... |

L'autre jour, à Douarnenez, l'ami Palavos a cité une phrase de Faulkner qui m'enchante : «J'ai d'abord écrit des poèmes, mais c'était trop difficile ; je suis passé à la nouvelle, et je n'y arrivais pas non plus ; j'ai donc choisi la facilité : le roman.»

Et le théâtre ? Je me demande où Musset situait le sien par rapport à sa poésie. Quant à moi, je ne sais lequel des deux préférer. En attendant de réexplorer plus avant ledit théâtre, je m'offre en hors-d'œuvre Fantasio, brève comédie qu'il écrivit à vingt-trois ans, en même temps que Lorenzaccio.

Une princesse qu'on veut marier à un prétendant grotesque, un jeune homme désargenté qui se déguise en bouffon, quiproquos, imbroglios, pas de mauvais mariage à la fin, on s'en doutait, mais pas de beau mariage non plus, ça alors ! Le fantasque jeune homme restera le bouffon de la belle, fin joyeusement amère comme tout ce qui a précédé. On sent planer, sur cette mélancolie souriante, l'ombre de Shakespeare et d'Hoffmann et l'on se réjouit de revenir à Musset le mois prochain.

Musset vieux. |

Et l'on revient pour l'instant à Irène Némirovsky, bien qu'on n'ait pas trop aimé récemment l'un de ses livres. Il est bon de persévérer : Le vin de solitude (1935) s'avère tout aussi méchant que Le bal, mais bien plus convaincant.

L'autobiographie, une fois de plus, est au premier plan. La Russie tsariste d'abord, l'aisance matérielle, puis l'exil en France, la dèche, la prospérité qui revient, et d'un bout à l'autre la haine entre la mère et la fille. Jules Renard, Hervé Bazin, tenez-vous bien, voilà du renfort !

Ce Vin de solitude est avant tout l'autoportrait frémissant et subtil, quoique violent, d'une fillette écorchée vive au «visage pâle, hébété par la violence de sa vie intérieure» qui devient une jeune fille sacrément révoltée. Le récit est dense, intense, l'écriture sobre avec de rares moments curieusement ratés à côté d'autres fulgurants. Les scènes éclatantes de vérité, de férocité se succèdent. Le chapitre 2 en particulier, qui montre en alternance la fillette qui joue dans sa chambre et les parents qui se déchirent dans la pièce voisine, est un grand moment. Et comment ne pas vibrer devant cette description de Petersbourg :

Dans l'ombre montait l'odeur empoisonnée des canaux que personne depuis la révolution de février ne songeait à nettoyer, dont personne ne consolidait les pierres ; sous le poids des eaux, la ville se désagrégeait, s'effondrait lentement, ville de fumées, de songe et de brouillard, qui retournait au néant.

Ou bien :

Elle regarda les êtres qui l'entouraient. Ils ne la voyaient pas, mais, pour elle aussi, ils étaient irréels, lointains, à demi dissous dans la brume, des ombres vaines, inconsistantes, privées de sang et de substance ; elle vivait loin d'eux, à l'écart, dans un monde imaginaire où elle était maîtresse et reine. Elle prit un bout de crayon qui traînait toujours au fond de sa poche, hésita, l'approcha du livre, doucement, doucement, comme une arme chargée.

Oui, madame. Le crayon peut être une arme redoutable, et votre livre contient plus d'une page qui tue.

Irène N., plus tard. |

Et voici la dernière lecture du mois, et non la moindre : un volume de l'excellente collection Quarto Gallimard consacré aux Nouvelles, histoires et autres contes de Julio Cortázar. 1400 pages de texte accompagnées de gloses et d'une bio très complète. Pour venir à bout de cette masse de textes, il faudra plusieurs mois. Commençons doucement par les trois premiers recueils : Bestiaire, Les armes secrètes et Fin d'un jeu, qui datent des années 50 — déjà !

Fantastique, ce Cortázar — dans tous les sens du terme. Chez lui, le fantastique n'est pas une atmosphère, un vernis d'étrangeté, une balade hors de la réalité quotidienne, mais une exploration, l'accès à une autre dimension du réel. C'est ce qui rend ses histoires si profondément troublantes. On n'est pas seulement émoustillé, mais remué profondément, entre délice et malaise.

La réalité quotidienne dans laquelle nous pensons vivre, écrit-il, n'est que la lisière d'une fabuleuse réalité à reconquérir.

Dès ces premiers recueils, le rêve ne cesse d'assiéger le réel, insidieusement ou violemment :

Elle réveillait Luis par un gémissement rauque, une secousse convulsive des jambes et soudain un cri qui était un refus passionné, des deux mains, de tout son corps, de toute sa voix, elle repoussait quelque chose d'horrible qui tombait sur elle du haut de son rêve comme un pan énorme de matière poisseuse. («Lettres de Maman»)

Une histoire de Cortázar est un cheminement tortueux, ou faussement rectiligne : un virtuose de la narration nous mène par le bout du nez, nous distrait, nous égare pour mieux nous frapper à la fin. Ses chutes, souvent, sont de vraies plongées.

Quelques sommets :

«Continuité», où un homme lit dans son livre la scène où tandis qu'il lit ce livre on vient l'assassiner.

«Les Ménades», où le concert d'un chef d'orchestre est triomphal au point de virer au cauchemar.

«Fin d'un jeu», où avec un matériau minimal (trois filles guettant le passage d'un garçon dans un train) l'auteur tricote la plus étrange des histoires, bien qu'il ne s'y passe presque rien.

«Une fleur jaune», où le narrateur nous révèle que nous sommes tous immortels — sauf lui.

«L'homme à l'affût», portrait d'un musicien de jazz totalement déjanté, fortement inspiré par Charlie Parker — le morceau le plus ébouriffant du lot sans doute, alors que le fantastique en est absent.

Léger bémol : il y a là, par moments, trop de subtilité, trop de non-dit, le lecteur est par moments largué. «Les armes secrètes» a beau être une splendeur, on aura bien du mal à tout capter sans les explications de l'auteur lui-même, providentiellement fournies à la fin de la nouvelle...

Cortázar a eu la chance d'être traduit par Laure Bataillon, l'une des grandes figures de la profession. Elle a fondé en 84 les Assises de la traduction d'Arles, ce qui fait d'elle notre mère à tous. J'avais pour elle une grande affection. Quand je l'ai connue, peu avant sa mort prématurée, elle approchait la soixantaine ; et là, dans le Quarto, sur deux photos, quel choc, je la découvre à côté de Cortázar, toute jeune. Elle me manquera toujours.

L'épouse, l'auteur, la traductrice. |

Chez Cortázar, la folie est souvent proche. Pas autant que chez ce bon docteur Venet, dont nous parcourons chaque mois le petit livre dérangeant et délicieux, lui aussi : Observations en trois lignes (La fosse aux ours). Trois exemples :

Sous le pseudo d'Ulla, la femme d'Yves Y. publie des annonces libertines dans un journal. Il exige qu'elle cesse, elle promet mais ça continue. Il se fâche, elle jure mais n'arrête pas. Il la tue, les annonces paraissent encore : fieffée salope !

Le Diable frappe Gisèle X., pourtant enceinte depuis trente ans. Des gens maléfiques la brûlent à l'uranium, un ex l'insulte à distance lorsqu'elle dort. Il lui semble qu'un verre de vin la soulagerait mieux que les médicaments.

La famille d'Albert Y. tient à le faire sevrer d'alcool, mais précise qu'il a fait, la dernière fois, un delirium tremens. Depuis, il a tellement fait d'excès qu'on doit craindre un delirium plus épais.

L'éléphant rose n'est pas garanti... |

Allez, encore un petit grain de folie, celui qui sort des doigts de la pianiste grecque Rèna Kyriàkou jouant les Pièces pittoresques de Chabrier. Je croyais bien les connaître, et là je les redécouvre : «Sous-bois», mystérieux comme jamais sous son enjouement. «Paysage», éclatant de vie et de fantaisie. La musique est plus belle que jamais — même entendue sur youtube.

Emmanuel Chabrier (1841-1894) |

Volkovitch.com a donc dix-huit ans ce mois-ci. Ayant fêté l'événement comme il se doit dans le Journal infime, je ne m'étendrai pas dans ces Brèves.

Le jeune homme va-t-il à cette occasion devenir un peu plus adulte ? Je ne promets rien.

volkovitch.com, né le... |

Au sommaire d'octobre : Musset et Cortázar encore, mais aussi Prévost ! Supervielle ! Denis ! Bourgeois et Fieschi !

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

Si tu traces une route, attention, tu auras du mal à revenir à l'étendue.

Cet amour de la poésie passait naturellement par les livres, mais c'était comme le regard passe par une lucarne pour découvrir le ciel, la mer, les corps vivants...