Lycée Louis-le-Grand : le cloître.

BRÈVES

N°212 juin 2021

Depuis plusieurs semaines je m'efforce de retrouver, puis de rassembler ceux qui ont vécu avec moi ces années intenses, il y a plus d'un demi-siècle. Et voilà que je tombe sur le récit d'un homme qui est passé par le même chemin : les classes préparatoires littéraires, dans le même lycée : Louis-le-Grand. Interne lui aussi.

Cet homme ne m'est pas inconnu : j'ai entendu souvent sur France-Musique André Tubeuf, brillant musicologue. J'ignorais qu'il fût parallèlement prof de khâgne et ancien normalien. De quoi remplir deux vies ordinaires ! Quel homme ! Les années Louis-le-Grand (Actes Sud) est le deuxième volume de ses mémoires. Il a ramé là-bas à la fin des années 40, et l'on retrouve dans ses descriptions l'essentiel de ce que nous autres avons connu vingt ans plus tard : «cette province en plein Paris qu'est un internat de lycée», le travail acharné bien sûr, mais aussi la bonne ambiance, la solidarité, l'absence d'esprit de compétition malgré l'ombre terrible du concours.

Il eut là-bas de sacrés camarades.

Bourdieu, dans une blouse grise où il se boucle comme dans une armure, porte le silence en lui au point de rendre muets ceux qui cherchent à l'approcher (...) avec en lui quelque chose d'hostile et d'attirant à la fois, cassant par timidité ou malaise, sauvage...

Deguy (...) est étincelant. (...) Tout le monde ne l'aime pas, volontiers il méprise.

Derrida, remarqué surtout (...) par son extraordinaire adresse ballon au pied.

Et aussi, ô surprise, parmi ces géants dont nous sommes aujourd'hui les nains, celui qui sera plus tard notre prof de philo là-bas, que dans Rencontres avec les dieux j'appelle Grondan : Hubert Grenier pour l'état-civil, avec son intelligence «des plus brillantes, jamais dépourvue d'un brin de causticité» et «ses brusqueries et ses rebuffades, qui sont carrément d'un mauvais caractère». Grondan dont les cours, d'un classicisme somptueux, ne suscitèrent pas chez nous une ferveur unanime, mais qui a laissé depuis une foule de disciples transis.

En prime, la vie culturelle au Quartier Latin ces années-là, le jeune Tubeuf étant fou de théâtre et de cinéma. Sans oublier la vie amoureuse du garçon, moins attiré par l'autre sexe que par ses compagnons. Chastement, soutient-il, ce qui nous vaut les plus belles pages du livre sans doute, délicatement allusives, nimbées d'une lumière virginale et de l'aura mystérieuse des émois que l'on contemple en étrangers.

Lycée Louis-le-Grand : le cloître. |

Il est bon sans doute de ne pas lire Tourguéniev d'un coup, mais de passer le voir de temps à autre, sans cérémonie, quand ça nous chante. Il n'est pas un géant écrasant du genre Tolstoï ou Dostoïevski, mais une présence chaleureuse, un vieil ami qui nous raconte ses histoires familièrement, sans nous regarder de haut, sans faire étalage de leur profondeur.

«L'auberge du grand chemin», «Moumou» et «Une correspondance», les trois récits lus ce mois-ci, nous promènent dans cette Russie du milieu du XIXe siècle si étrange à nos yeux, avec ses nobles si riches, leurs domestiques si nombreux et si pauvres, et autour d'eux la nature immense. Avec, pour moi, cette émotion supplémentaire : se dire que mes ancêtres, dont je sais si peu de chose au fond, ont vécu cette vie-là.

Les notes et notices de la Pléiade, pléthoriques mais bien utiles, montrent à quel point Tourguéniev a puisé dans son expérience vécue. «Une correspondance», le plus saisissant des trois textes, serait largement autobiographique. Ils s'écrivent : lui exalté, elle jeune, intelligente et cultivée, qui se morfond dans son trou de province (son modèle était la sœur du révolutionnaire Bakounine). Chaque lettre apporte des surprises. Au début, pas question de s'aimer, une idylle peu à peu se noue, mais l'homme tombe malade : il se prend de passion pour une danseuse. Car l'amour

s'empare habituellement du sujet sans préavis, subitement, contre sa volonté, c'est le choléra, c'est la fièvre chaude... Il l'agrippe, le pauvre innocent, comme un faucon agrippe un poussin...

On a critiqué à l'époque ce rebondissement jugé invraisemblable, comme s'il n'était pas bon que les fictions, de temps en temps, soient invraisemblables comme la vie elle-même... La danseuse, c'est la cantatrice Pauline Viardot, grand amour de l'auteur.

Autre surprise : une déclaration féministe brûlante :

Si les femmes savaient combien elles sont meilleures, plus généreuses et plus intelligentes que les hommes, (...) cela leur monterait à la tête et les gâterait ; mais heureusement elles ne le savent pas, et cela parce que leur pensée n'est pas habituée à revenir constamment sur elle-même, comme notre pensée à nous, les hommes. Elles pensent peu à elles, c'est à la fois leur faiblesse et leur force ; à cela se ramène tout le secret, je ne dirais pas de notre supériorité, mais de notre pouvoir.

Un passage nous fait sourire, nous qui avons lu Freud. La femme rêve aux promenades que tous deux feront :

Il y a surtout un vallon qui est très joli, étroit et long, entre des collines couvertes de forêts... On dirait qu'il se cache dans leurs replis. II y coule un petit ruisseau...

En écrivant ces lignes ou en les lisant à l'époque, avait-on comme nous aujourd'hui des pensées égrillardes ?

Tourguéniev jeune. |

Dans l'émouvant «Moumou», Tourguéniev raconte le profond amour entre un paysan et son chien, dans les Brèves du mois dernier Bernadette Lizet nous mettait à cheval, et l'hommage aux animaux continue avec Les animaux parlent, sachons les écouter, de Nicolas Mathevon, aux éditions humenSciences.

Il y a quelques mois La vie secrète des arbres de Peter Wohlleben nous révélait les étonnantes prouesses des végétaux ; ce nouvel ouvrage est son équivalent du côté animal. Our silent brothers, nos amis silencieux, disent les Anglo-saxons. Tu parles ! Ils n'arrêtent pas de causer à leur façon. Les corneilles ont une vingtaine de cris différents. Le chant d'une baleine voyage sur des dizaines de kilomètres jusqu'à ses congénères. Enceinte, la femelle du Grand dauphin émet des vocalises que son bébé imitera après sa naissance. Et même,

Encore dans sa coquille, le poussin distingue déjà les caquètements de sa mère et peut communiquer avec ses frères et sœurs : les œufs se parlent entre œufs !

De page en page on est sidéré, émerveillé.

Montaigne, une fois de plus bien inspiré, le disait déjà :

Ce defaut qui empesche la communication d'entre elles et nous, pourquoy n'est-il aussi bien à nous qu'à elles ? C'est à deviner à qui est la faute de ne nous entendre point : car nous les entendons non plus qu'elles nous. Par ceste mesme raison elles nous peuvent estimer bestes, comme nous les estimons.

Descartes à côté, pas un mauvais bougre par ailleurs, fait un peu ringard avec ses animaux-machines.

Les animaux parlent est un peu bavard, mais on n'en voudra pas trop à son auteur, scientifique passionné, de nous détailler voluptueusement ses vadrouilles dans les coins les plus perdus, ses expériences les plus astucieuses et les plus récentes avancées de la science. Les scientifiques, eux aussi, sont une espèce passionnante.

Ils causent, ils causent... |

Pavé plus massif encore — mille pages ! —, les œuvres de Georges Henein, rassemblées en un volume par Denoël il y a quinze ans. Un travail pharaonique ! Henein (1914-1973), Égyptien francophone, journaliste de profession, se fit connaître comme poète et nouvelliste surréalisant et je m'apprêtais à lire cette partie de son œuvre, avant d'être détourné, happé, par ses pages journalistiques, lesquelles occupent deux bons tiers du recueil.

Pendant des années, cet homme a donné à des journaux du Caire, sur des sujets politiques, voire philosophiques, et surtout littéraires, des chroniques aussi ébouriffantes que confidentielles. Prolixes, absconses parfois, un peu scrogneugneu sur les bords, mais traversées d'éclairs. Cet homme a un goût très affûté — même s'il a tendance à surestimer, par exemple, un Jules Romains — et un sens aigu de la formule.

Il découvre en 1960 Yves Bonnefoy, alors tout jeune, et voit en lui

Quelqu'un qui n'a pour souci que de rejoindre le silence au moyen de quelques mots isolants et comme détournés de la mauvaise compagnie du langage.

Il parle lumineusement de Kafka, «le guide noir de la société moderne», comme il y a des guides bleus du tourisme. Quant à Céline, il lui rappelle... Bossuet ! «Chez l'un comme chez l'autre, c'est tout le temps le Jugement dernier.»

Stimulant aussi, ce genre de réflexion :

La psychanalyse est, aujourd'hui, parvenue au point mort parce que nous excellons à déplacer en nous le secret, parce que le secret, traqué en un point, reconnu, identifié, apprivoisé, se reforme un peu plus loin, se renoue à dessein, rappelle à lui nos réserves d'ombre sans lesquelles nous ressemblerions effectivement à ce que nous déclarons être. Si les progrès de la psychanalyse se font de plus en plus difficiles, si le questionnaire trouve porte close, c'est que le goût du secret n'est pas en nous un accident, mais un besoin.

Ce qui m'émoustille dans ces lignes, c'est d'y trouver réunis la remarque un peu bébête (la dévaluation de la psychanalyse) et l'intuition forte (l'irréductible du secret).

Les poèmes d'Henein ? Une autre fois.

Georges Henein |

D'où m'est venue l'idée de lire Henein, auteur peu médiatique ? De Nadeau, qui en dit beaucoup de bien dans Soixante ans de journalisme littéraire. Et c'est à Nadeau encore que je dois la lecture d'un autre oublié : Jean Blanzat.

La Gartempe (Gallimard, 1957) est un roman fascinant. L'Occupation, un village du Limousin, un couple qui bat de l'aile réfugié dans ce coin paumé, un autre homme qui tourne autour de la femme, c'est presque tout. Les personnages agissent à peine, à part se promener, ils s'effacent derrière le lieu qui les entoure et le temps qu'il fait comme s'ils en étaient la simple émanation.

Chaque arbre, chaque buisson rayonnait d'une présence rousse, bleuâtre ou presque mauve qui éclairait les nappes errantes de la brume. Un songe recueilli, patient remplissait la campagne. Lentement il imprégnait l'esprit, absorbait les pensées et les promeneurs, peu à peu, sentaient se perdre le sentiment de leur propre existence.

L'arrière-plan passe au premier plan. L'un des personnages essentiels, celui qui donne son nom au livre, est la rivière locale. La nature s'humanise («L'arbre devenait un prince de tragédie», «La Gartempe se glissa entre eux comme une entremetteuse»), les humains se végétalisent, comme les paysans du coin entraperçus, «maigres, terreux, un peu tordus comme une race de sarments incapable de fleurir». La nature impose son tempo, lento maestoso. L'Occupation, c'est cela : un temps d'inoccupation en fait, une parenthèse, un suspens.

Si les personnages s'agitent peu physiquement, leurs passions les agitent fort. Leurs désirs sexuels les tourmentent, presque toujours insatisfaits. Témoin certaine scène d'amour lesbien, d'autant plus torride que rien n'est consommé. La seule page un peu mouvementée sera la soûlerie en public de l'amoureux frustré — un grand moment de lecture. Tout cela porté par une langue somptueuse, un rien précieuse, d'une profusion presque étouffante, avec ce qu'il faut de passages vaguement obscurs pour porter à son comble l'envoûtement. Il en a fallu, du talent, à ce Blanzat injustement disparu des mémoires, pour nous charmer avec des pages entières de descriptions météorologico-paysagères...

La Gartempe. |

S'il est vrai que le propre du présent site est de s'attacher à des textes peu connus, atypiques et forts, alors Devant l'immense, de Rebecca Elson, est ici bien à sa place, lui aussi.

Avant de mourir à quarante ans, cette native du Canada anglophone fut astronome et poète, et le plus beau c'est que dans ses poèmes science et poésie s'allient naturellement, en toute harmonie. On ne sait pas si la poésie l'a aidée dans son investigation de l'univers, mais on voit nettement ce que ses poèmes doivent à la vision de l'astronome.

Il est si clair dans cette lumière glacée

Que le firmament tournoie en musique.

Et nos petites bulles légères

Flottent curieuses et muettes

Vers le lac noir bouillonnant de lumière...

Peu de poètes nous entraînent aussi bien à voir autrement ce qui nous entoure. Parfois, en quelques courtes lignes, s'ouvre l'immensité ; ailleurs, gros plan sur un élément minuscule. Le sujet du poème peut être un arbre, un cerf-volant, une simple bouillabaisse. L'infime et l'infini s'accordent, l'abstrait de la pensée et le concret de la sensation aussi, dans des images d'une fraîcheur et d'une force rares, avec douceur et simplicité toujours, malgré l'effroi et le vertige devant l'univers sans fin. Lisant quelques pages de Rebecca Elson, on se sent propre et apaisé.

Le corps brûle

Lui aussi, de prendre

La lumière,

Transmettre la grâce de la gravité,

Exprimer par sa propre algèbre

Les symétries de l'immense et de la crainte,

Le frisson qui grimpe aux vertèbres,

La connaissance comme un vent frais qui passe

Et fait se dresser les cheveux sur la nuque.

C'était la semaine où il a plu

Comme si le monde s'imaginait tout recommencer.

(...)

Nous n'avons pas senti, dans cette agitation,

Ces orteils palmés frétillant dans nos chaussettes,

Cette démangeaison de l'évolution.

Comme quoi cette poésie est grande ouverte sur le temps comme sur l'espace.

La traduction de Sika Fakambi nous restitue avec finesse l'âme de cette poésie — on en juge facilement, le volume étant bilingue. Merci aux éditions belges L'arbre de Diane d'avoir amené cette voix précieuse jusqu'à nous. La Belgique, décidément, est terre de poésie.

Rebecca Elson |

Pourquoi faut-il, après avoir plané si haut, se vautrer dans des ornières boueuses ? Parce que le clown sinistre qui présida récemment les États-Unis n'est pas de l'histoire ancienne et qu'il reste urgent de méditer sur le virus dont il est l'un des plus virulents variants.

Quel meilleur moyen de connaître un homme, une certaine espèce d'homme, que d'étudier son langage ? L'auteure de La langue de Trump (Les Arènes), Bérengère Viennot, est traductrice, donc experte en langues, et particulièrement sensible à la violence de ce poison qu'on pourrait appeler trumpspeak. «Depuis que Donald Trump est arrivé à la tête du monde libre, écrit-elle, j'ai l'impression de me prendre une gifle tous les jours».

On croit tout savoir sur la parole trumpienne, son extrême pauvreté lexicale et syntaxique, sa richesse infinie en monstruosités sémantiques et linguistiques, pour ne rien dire de l'enchaînement des idées, mélange nauséeux de dérive et de piétinement. Mais c'est tout autre chose de voir le monstre disséqué aussi implacablement, d'autant qu'à l'autopsie proprement dite s'ajoutent diverses réflexions. Sur la difficulté de bien traduire quelqu'un qui pense et parle mal, par exemple. Ou sur les raisons d'un succès aussi paradoxal :

Comment un homme inculte et fier de l'être a-t-il pu accéder à la Maison-Blanche ? Peut-on spéculer que c'est justement une des raisons de sa victoire ?

Réjouissante également, bien que désolante au fond, la page sur la fameuse Déclaration d'indépendance, laquelle proclame que «les hommes sont créés égaux, doués par le Créateur de certains droits inaliénables, notamment la vie, la liberté...». Ce noble texte fut rédigé «par un propriétaire d'esclaves qui squattait avec son 'peuple' tout neuf une terre volée à ses premiers occupants». Donc, «La déclaration d'indépendance, c'est la première officialisation de la réalité alternative. Sa diffusion, c'est la toute première fake news américaine». Et v'lan.

Bérengère Viennot n'a pas la langue dans sa poche, et le plaisir de lecture qu'elle nous offre dure de bout en bout.

Langue de bœuf. |

Trump est-il vraiment le roi des menteurs ? s'interroge-t-elle. Et s'il y croyait vraiment, à ses mensonges ? Ce serait une preuve supplémentaire de maladie mentale : car il est fou, et contagieux, cet homme, qui a contaminé près de la moitié de son pays.

Soyons-lui reconnaissants : le spectacle de sa folie nous aura préparés pour la suite, à savoir, par exemple, nos récentes péripéties hexagonales.

Un ministre de l'Intérieur manifestant derrière ses argousins (je suis leur chef, il faut bien que je les suive) contre son collègue de la Justice et le gouvernement ; un dirigeant écolo marchant à son côté ; une foule de militaires signant un appel au putsch en toute impunité... Fou, non ?

Moins qu'il n'y paraît, en fait : la démocratie, les droits du citoyen, on savait déjà où se le met une bonne partie de la police et de l'armée ; quant aux politiques, ils sont prêts à tout, presque tous, pour grappiller quelques voix. Mais ce qui fait croire qu'on devient fou, c'est de lire que selon un sondage, 55% de Français approuvent la fameuse déclaration des officiers factieux. Non, non, dira-t-on, impossible ! Tant de fachos chez nous, déjà ! La plupart des sondés n'ont pas compris la question ! Auquel cas ce pays regorge d'abrutis, et c'est là une pensée non moins déprimante, contre laquelle il est de plus en plus dur de lutter.

Avril 1961, Alger. Les généraux putschistes. |

Restons dans la folie avec, comme chaque mois, les dingues du bon professeur Venet, tirés de son livre Observations en trois lignes, aux éditions de la Fosse aux ours.

Un dentiste inféodé aux services secrets a posé dans la bouche de Colette X. une couronne équipée d'un micro spécial, qui détecte les pensées et les envoie directement à l'Élysée. Pas étonnant que le président sache tout sur elle !

Tous les billets qui passent par les mains de Maeva X. contiennent un chiffre symbolique (69, 666, 1939, etc.) ; lundi, elle a croisé quatre corbillards ; son chat ne ronronne plus. Et on voudrait lui faire croire qu'elle ne court aucun danger ?

Pour distinguer les humains des robots humanoïdes, Charlotte X. essaie d'enfoncer un couteau à viande dans le ventre de ses interlocuteurs. C'est logique, et pourtant ses proches voudraient l'interner. Seraient-ils des robots ?

1962. |

Les salles de cinéma vont rouvrir, c'est fou ! Ce mois dernier, en attendant, nous avons goûté à la maison cinq très bons films.

Vous n'avez encore rien vu, d'Alain Resnais, revu neuf ans après sa sortie, l'un des films les plus mystérieux de son auteur, à la fois funèbre et farceur, débordant d'artifice et en même temps d'émotion vraie. Avec les acteurs habituels du maître et quelques nouveaux, tous à leur meilleur. Et il fait bon lire, après, l'éblouissant commentaire de Jean-Luc Douin dans son Alain Resnais paru à La Martinière.

Moi, Daniel Blake (2016), de Ken Loach, sur le martyre d'un travailleur entre arrêt maladie et chômage, aux prises avec une administration cruelle, sujet loachissime, qualité loachesque, du beau boulot.

Josep, film d'animation splendide, signé Aurel, contant les malheurs d'un Espagnol réfugié politique chez nous avant et pendant la seconde guerre mondiale.

La dernière piste (2011), western de Kelly Reichardt, lent et dense comme ses autres films, qui ravira les fans de la dame, dont nous sommes, et ceux qui aimèrent jadis les mémorables The Shooting et L'ouragan de la vengeance de Monte Hellman.

Maurice Nadeau (2005), portait du père par son fils Gilles, complet, chaleureux sans hagiographie, de quoi réjouir et instruire ceux qui ont connu le grand homme et les autres aussi bien.

Josep. Splendeur visuelle. |

Le mois de juin s'annonce donc moins confiné, voyons voir, mais avant de s'éloigner (peut-être), le vilain virus a emporté Stavroùla Dimitrìou, jeune encore — enfin, un peu plus jeune que moi. J'en ai bien du chagrin.

L'un de ses romans, L'âme du miroir, décrit une épidémie de peste dans un village d'Épire, il y a deux-cents ans, avec une force visionnaire peu commune. Le traduire fut une expérience particulière. Le livre existe aux éditions publie.net, il attend patiemment ses lecteurs.

Stavroùla Dimitrìou |

De nouveaux livres grecs s'annoncent. Dans quelques jours, la moisson de printemps du Miel des anges sortira des presses athéniennes du valeureux Pànos Davìas pour gagner en camion notre Île-de-France.

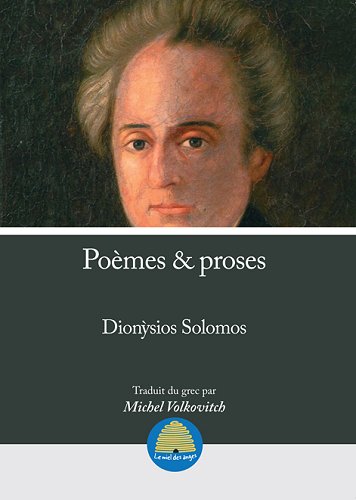

Il y aura sur la palette, côté nouvelles, Petits crimes de la vie ordinaire, de Sevasti Christìdou, qui nous emmène à Istanbul dans les années 40, et La mort de la vipère, de Dimìtris Kanellòpoulos, où revit un village du Péloponnèse au siècle dernier. Côté poésie, grande abondance, avec Yànnis Efstathiàdis, Marìa Patakia, Giògia Siòkou, Zèfi Daràki, Dìmitra Christodoùlou et surtout le légendaire Dion?sios Solomos, père fondateur de la poésie grecque moderne, que je n'osais pas traduire depuis quarante ans.

Solomos au Miel des anges ! |

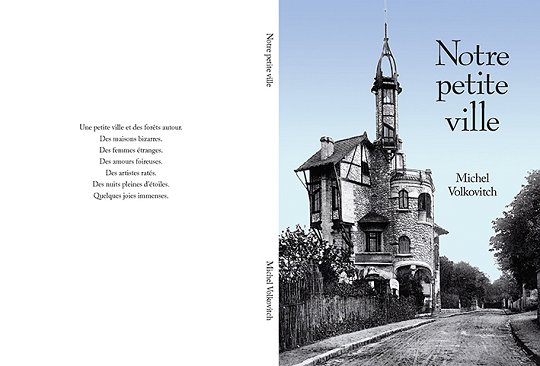

Accompagnant tous ces Grecs, un petit Français : je publie un livre perso, Notre petite ville, sept histoires se déroulant dans ma bonne ville de Chèvres. Des histoires inventées, mais qu'est-ce qui m'a pris ? Pour diverses raisons, ce bouquin ne sera pas mis en vente, mais réservé aux amis de l'auteur. Les volkonautes fidèles faisant partie de ceux-ci, les sept premiers d'entre eux qui en feront la demande recevront l'ouvrage gratos !

Pas de nom d'éditeur, pas d'ISBN... |

Au programme de juillet ? Tourguéniev encore, Venet toujours, Nemirovsky, Serreau, Fabre, Nora, Finas, Deville, Tesson-Dufour, le duc de Berry, n'en jetez plus !

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

On ne transgresse pertinemment que des règles que d'abord on connaît.

Au-delà de l'exercice de logique rigoureuse qui en est la mauvaise caricature scolaire, les mathématiques sont le domaine de l'intuition, du rêve et de l'imagination.