Automne 2015 en Savoie.

BRÈVES

N°211 mai 2021

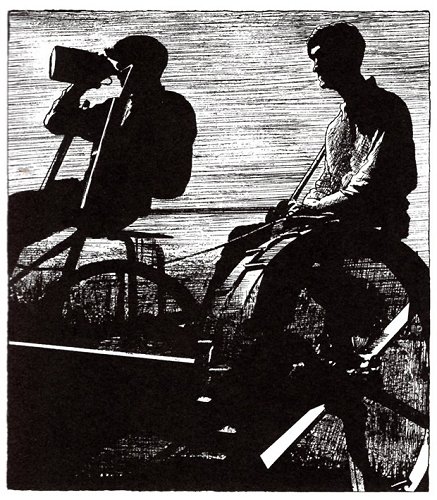

Le hasard d'une recherche internette amène le traducteur que je suis dans une émission de FR3 Alsace, en alsacien sous-titré, où l'on voit un homme labourer une vigne avec une charrue minimale, tirée par un cheval comme autrefois. Cela coûte un peu plus cher que le tracteur, nous dit-on, mais le rendement augmente beaucoup. C'est un travail délicat. L'homme dit à son cheval (en français, la bête vient d'ailleurs), Recule ! Le cheval recule, et l'homme lui dit... Merci ! Plus tard, il nous confie : Très souvent, on n'a même pas besoin de se parler lui et moi, on travaille par télépathie...

Cette scène qui me met en joie m'arrive au moment où je termine Le cheval dans la vie quotidienne, de Bernadette Lizet (CNRS éditions), version revue et augmentée d'un ouvrage paru en 1982. Ces 300 pages résument quarante ans de recherches. Elles nous racontent l'association homme-cheval depuis Neandertal jusqu'à aujourd'hui, le héros n'étant pas le cheval de course ou de parade, ces stars un peu snobs, mais le cheval de travail, le prolo tirant la charrue, la charrette ou la diligence, compagnon humble et essentiel de nos vies pendant des siècles. La partie historique débouche sur une étude ethnographique de l'époque récente, d'une impressionnante ampleur.

L'auteure sait tout sur la question. Elle nous décrit tous les aspects de la vie du cheval, dressage, travail, soins, reproduction, achat et vente. Elle nous rapporte ses contacts avec les différentes professions gravitant autour du cheval, et c'est tout un monde en voie de disparition qui ressuscite in extremis. Un monde souvent cruel, la plupart des chevaux ont vécu à la dure, martyrisés parfois, mais le livre est également riche en moments d'amitié et d'affection. Les plus malins d'entre nous l'ont toujours su : la violence obtient moins que la douceur.

Ce qui vaut également pour la relation entre l'écrivain et son lecteur. Bernadette Lizet n'écrase pas le sien. Elle s'efforce de concilier, dit-elle, «science et littérature 'grand public'». Cette somme très fouillée, très technique mais rédigée dans une langue simple et claire, offre un vrai plaisir de lecture, d'autant que l'accompagne une iconographie d'une abondance et d'une richesse réjouissantes.

Le cheval n'est plus au centre de nos vies, le récit de son déclin ne va pas sans mélancolie, on s'en doute, mais les dernières pages du livre ne pouvaient pas ne pas évoquer le récent retour en grâce de l'animal : le télépathe alsacien n'est pas un cas (drupède) isolé, ses congénères commencent à retrouver une place, aidés par quelques passionnés admirables grâce auxquels notre monde froidement mécanique redevient, par endroits, un peu moins inhumain.

Automne 2015 en Savoie. |

Les femmes décidément (peut-on encore les célébrer sans être accusé de condescendance ?), les femmes savent écouter. Autre exemple, Ariane Chemin, grand reporter au Monde, qui ausculte notre époque en observant ou en faisant parler les personnages les plus divers, avec la même qualité de regard et d'écriture que sa consœur Françoise Aubenas — sacré compliment. Apprenant qu'elle venait de publier une trentaine de ses enquêtes, je me suis précipité sur Toute une époque, chez Robert Laffont.

Le nom d'Ariane Chemin m'avait tapé dans l'œil en 2015, au bas d'une série d'articles sur Michel Houellebecq, d'une délectable rosserie. Un an plus tard elle récidivait en dégonflant l'autre grosse baudruche de notre petit monde littéraire hexagonal, Jean d'Ormesson, avec la même suavité féroce. Elle manie avec virtuosité toutes les nuances de l'ironie, mais n'hésite pas à démoucheter son fleuret pour tirer à boulets rouges (quoi ? Qu'est-ce qu'elle a, ma métaphore ?) sur certains zigotos. Parmi les sommets du recueil, les démolitions imparables du politicaillon Wauquiez et du paltoquet Zemmour. J'apprends que ce dernier, assoiffé d'honneurs et de paillettes à un point obscène, fêta ses cinquante ans en louant la Malmaison où il accueillit ses amis, parmi lesquels le couple Balkany, Cambadélis, Mélenchon... Le pompon étant le portrait de Claude Lanzmann, auteur du film Shoah qualifié ici de chef-d'œuvre et persuadé d'en être un lui-même.

Petite liste des erreurs à ne pas commettre face à la statue du Commandeur : ne pas reconnaître sa voix au téléphone, quand il grogne «allô !» sans jamais se présenter — une Évidence ne décline pas son identité. Oublier dans un courriel universitaire un n à son patronyme : il sèche le colloque. Le confondre avec Jacques, ce jeune frère parolier et scénariste aujourd'hui décédé, «très connu en France, mais moi je le suis dans le monde», glisse-t-il en privé. Choisir un restaurant où le vin tarde à être servi. Etc.

Mais faut-il boycotter tous les créateurs caractériels ?

Mélenchon est traité sans indulgence, quoique sans cruauté superflue, et le dernier éreintement du livre, pas le moins hilarant, «Le roi Macron à Saint-Denis», nous confirme que notre petit roi est nu.

Quel soulagement de voir tous ces personnages au naturel, masque arraché.

Mais n'allons pas croire que l'auteure se complait dans le dézingage des puissants. Les portraits de ces sacrés monstres alternent avec ceux de personnes moins connues et plus aimables — il faut de tout pour faire Toute une époque — et l'émotion n'est jamais loin. Lire, par exemple, l'histoire du petit juif que sa mère, le 15 juin 1942, ne vint pas chercher à l'école, et qui meurt longtemps plus tard sans savoir qu'elle fut raflée par la police française... Si je me réjouis à ce point de lire dans Le Monde les prochaines chroniques d'Ariane Chemin, c'est qu'elle y révèle tout du long, outre sa curiosité et son talent d'écriture, une juste bienveillance à l'égard de ceux qui la méritent.

Qui a dit que ce qu'on écrit pour le journal est bon pour la poubelle ?

Il se prend pour un aigle... |

Elle a des centaines de milliers de lecteurs et Jean Pierre Bourgeois ne saurait en dire autant. Son roman, Cinquante-cinq jours d'éternité (environ), paru chez un éditeur confidentiel, St Honoré, n'a certes pas remué les foules. C'est pourtant l'un des livres les plus provocateurs et stimulants que j'aie lu récemment. Et l'un des plus étranges.

Le titre, déjà, fait dresser l'oreille. Et la couverture annonce des nouvelles, alors qu'il s'agit d'un roman. (Généralement, pour des raisons commerciales, on fait le contraire.) Puis nous voilà embarqués dans une drôle d'histoire. Ou une absence d'histoire aussi bien. Deux types jouent un match de tennis qui dure depuis des dizaines d'années. La femme de l'un d'eux rencontre Dieu, le perd, le retrouve. Tout ce petit monde vit une existence absolument plate, dans un état de totale vacuité tandis que le temps patine à n'en plus finir, oui mais soudain, au milieu de ce vide,

Sonia se sent réconciliée avec elle-même, avec l'impression inconditionnelle d'exister, même et surtout dans le plus trivial des univers. En effet, l'ordinaire le plus banal se révèle le plus propice à la jouissance de ce sentiment d'exister pleinement. C'est dans le vide des actions, comme faire la queue, que s'épanouit la plénitude. Dieu est revenu, jusque dans cette liste perdue de commissions que pousse le vent de sud-est sur le parking.

Et plus loin :

Une vulgarité de façade peut camoufler une expérience divine.

Rien n'est sûr dans ce monde, le contraire engendre son contraire, le paradoxe est partout, le sens des événements échappe. Faut-il rire ou pleurer ? Sont-ils pitoyables, ces personnages, ou détenteurs d'une précieuse vérité ? Ils nous livrent des réflexions frôlant la philosophie, voire la théologie, mais comme sans y toucher, comme si l'auteur, par pudeur, posait sur leur profondeur un masque de cocasserie. Veut-il qu'on ne sache quoi penser, ne le sachant pas lui-même ?

En attendant on ne s'ennuie pas. Le quotidien le plus banal engendre les péripéties les plus insolites — un peu comme chez Beckett ? ou Chesterton ? Un voile de dérision laisse passer des moments d'émotion pure, comme lorsque la femme, dans une église vide, rencontre un inconnu prostré sur un banc.

Tout ce qu'il pourrait raconter sur lui-même ne ferait qu'obscurcir son être. Sa présence jaillit, à ce qu'il paraît, aux limites du désespoir et de la béatitude. Il semble confier son cœur et son corps aussi bien à Dieu qu'au premier venu. Sonia pose son panier d'agrumes tout près de son visage invisible, comme d'autres agiteraient de l'encens. À l'inconnu, elle a hâte de ne pas parler. Elle le contemple seulement sans parvenir à se rassasier. Elle guette le moindre mouvement. Elle se sent gardienne de ce trésor.

Il va se lever, partir, disparaître, sans qu'on nous dise de quoi il est le symbole. Et c'est ainsi que Jean Pierre Bourgeois est grand.

Je l'ai connu autrefois, cet homme. Il y a plus d'un demi-siècle. Son livre m'émeut d'autant plus qu'il est exactement ce que j'attendais de son auteur. Il n'a donc pas dévié.

Je reparlerai de lui. Le mois prochain dans le Journal infime.

Jeu, set et match ! |

Si dépaysant soit-il, le roman de Bourgeois me retient de façon continue, sans décrochage, alors qu'avec Frédéric Pajak... Ses livres sont une perpétuelle dérive, un tangage permanent, passant de portraits d'écrivains qui lui sont proches à des confidences personnelles, de souvenirs en fantasmes au fil d'une longue rêverie qui peut charmer, puis agacer, puis charmer encore. Il serait fâcheux, après tout, de fréquenter uniquement des textes ordonnés comme des jardins à la française.

Ses textes varient aussi quant à leur densité, leur pertinence, alternant passages superbes et tunnels filandreux, illuminations et trous noirs. J'aime, par exemple :

J'ai envie de gémir sur le papier le fardeau de la journée, les gens, le bruit, la vanité qui s'évapore dans les courants d'air qui s'évapore dans les courants d'air que font les vêtements s'entrecroisant. Pleurer le fond du puits de ma tristesse d'être simplement là, allongé dans ma chambre froide, ma grotte ruisselant de livres, de paperasse, d'habits chiffonnés.

Gémir un fardeau, pleurer un fond de puis, c'est bien, ça réveille, puis à d'autres moments je m'enlise, je râle et finis par ne plus lire que d'un œil, celui qui parcourt les images.

Elles sont ce qui rend les livres de Pajak uniques. Elles occupent toutes les pages ou presque, fascinantes, en noir et blanc, grandes, souvent sombres, parfois plus ou moins disjointes du texte et l'accompagnant dans un contrepoint mystérieux, le dialogue des deux faisant de la lecture un moment d'une intensité particulière.

Manifeste incertain 1, publié en 2012 aux éditions Noir sur Blanc, premier volume d'une série de neuf où il rendra visite à Pound, Gobineau, Van Gogh, Dickinson, Tsvetaieva, Pessoa et quelques autres, raconte Walter Benjamin et une virée en Sicile, avec aussi quelques pages sur Beckett et le peintre Bram Van Velde, hantées plus encore que les autres par une contagieuse mélancolie, illustrées sans qu'il soit dit pourquoi de scènes de travail aux champs.

On peut prendre la série des Manifestes incertains par n'importe quel bout, on n'est pas forcé de tout lire, mais il serait dommage de ne pas tenter l'expérience Pajak au moins une fois.

Bram Van Velde et son frère, peintre lui aussi. |

On reste dans l'étrange avec ce vieux volume dépenaillé, publié en 1913 par un éditeur obscur, Fontemoing et arrivé je ne sais comment sur mes rayons. La 4e de couv propose des romans d'Henry Bordeaux, Jacques des Gachons, Arthur Chuquet et du sar Péladan. L'auteur : Albert Cim (Cimochowski dans le civil), non moins oublié que les précédents. Le titre : Mystifications littéraires et théâtrales.

J'adore les mystifications (le joli mot de canular n'apparaît pas dans l'ouvrage, hélas, il naîtra juste après) ; j'avoue qu'il m'est arrivé d'en commettre, jouissivement, et d'en garder la trace écrite, même s'il m'est encore impossible de la publier, mes victimes tardant à quitter ce monde... Mais je ne suis qu'un petit amateur à côté de certains virtuoses évoqués par M. Cim, lequel montre le plus grand respect, lui aussi, pour «le grand art de la mystification».

Robert-Martin Le Suire, au XVIIIe siècle, publie ses lettres aux grands hommes de son temps, accompagnées de leurs réponses qu'il a rédigées lui-même, faute d'en avoir reçu, et Rousseau lisant la sienne ne sait pas si c'est un faux ou non.

Au siècle suivant, à Marseille, Marcredati et Biffi, deux archéologues, s'écharpent par voie de presse. Grand bruit dans la ville. Quelques jours plus tard, un certain Neroni annonce la mort du premier, qu'il salue d'une nécro flamboyante. Émotion générale. On apprendra peu après que les trois Italiens ne sont qu'une même personne : l'écrivain local Joseph Méry, inlassable farceur.

Un peu plus tard, le célèbre mathématicien Michel Chasles achète à un génial faussaire, Vrain-Lucas, des lettres autographes de personnages célèbres, certaines datant de l'Antiquité (d'Alexandre le Grand à Aristote, de Cléopâtre à Jules César, de Marie-Madeleine à Lazare, de Mahomet, d'Attila...), 27 000 pièces, toutes rédigées en français !

Le bouquin regorge de telles anecdotes, mais les deux stars de ce spectacle délicieux sont deux auteurs dramatiques — dans tous les sens du terme.

Au XVIIIe siècle, Charles André, perruquier, pond une tragédie nullissime, Le tremblement de terre de Lisbonne, qu'il soumet aux Comédiens français.

Et comme un tourtereau qui cherche sa compagne,

Mon cœur et mon esprit bat partout la campagne...

Le chagrin que je sens d'avoir une rivale

Me cause à chaque instant des fièvres de chevale...

...Un taureau furieux,

Par la rage animé, vint s'offrir à mes yeux,

Après avoir rompu la forte barrière,

S'élança dans ma loge et me prit par derrière...

Il lit lui-même sa pièce aux Comédiens, qui résistent héroïquement au fou-rire, feignent un enthousiasme délirant, trouvent un prétexte pour ne pas monter le chef-d'œuvre mais conseillent à l'auteur de le publier lui-même. Ce qu'il fait. Le public se précipite et le perruquier se retrouve bientôt plein aux as.

Au siècle suivant, un avocat de Bar-le-Duc, Jacques Fevez-Mougeot, accouche d'une pièce non moins calamiteuse, Les Deux Amants orphelins qui se sont mutuellement naufragés. Il la fait jouer dans sa ville : un tabac. Cette fois, les Comédiens français se disent prêts à représenter la chose, mais le font lanterner cruellement pendant des années. Elle ne sera rejouée qu'à Bar-le-Duc, trente ans plus tard, et cette fois encore toute la ville se ligue pour assurer à l'auteur un tonitruant triomphe. Il mourra sans avoir été détrompé.

Le bon M. Cim nous offre de larges extraits de l'œuvre, et l'on rêve de voir la chose montée aujourd'hui : quelle tranche de rigolade ce serait !

Tout cela, quand on y pense, presque trop beau pour y croire — et si tout le bouquin n'était qu'un vaste canular, et moi le mystifié ?

Pasiphaé, déjà... |

À propos de folie, revoici comme tous les mois les patients d'Emmanuel Venet, qu'il nous présente dans ses Observations en trois lignes (La fosse aux ours) :

Après s'être multipliée pour faire sevrer son ivrogne de mari, Marilyn X. découvre qu'elle ne l'aime pas abstinent : il questionne, donne son avis, se mêle de tout, prétend commander à la maison. Alors elle voudrait qu'on le fasse reboire.

Nora X. a vécu une semaine avec son mari, il y a vingt ans. Les deux premiers jours, il la baisait en permanence, les cinq suivants, il la prêtait à ses copains, puis il s'est volatilisé. Dommage, dit-elle, c'était un bon mari.

Vieux, endeuillé et malade du cœur, Gaston Y. ne demande qu'à mourir. Comme la mort le dédaigne, il envisage de recourir au suicide médicalement assisté en Suisse. Mais il a peur de ne pas supporter le voyage et de mourir en chemin.

Tous les fous ne font pas aussi bien... |

En ces temps confinés propices aux troubles mentaux, mon existence douillette me met à l'abri, mais voyager un peu par la lecture, ma foi ce n'est pas de refus.

Est-ce à cause de ces histoires de vie russe ? Envie soudain d'aller rendre visite à l'ami Tourguéniev.

La nuit était claire et froide, la neige chatoyait de feux bleuâtres, comme si elle eût été faite de diamant ; le ciel s'était rempli d'étoiles et les Pléiades scintillaient d'un vif éclat, la glace craquait et grinçait sous le traîneau ; recouvertes d'un givre glacé, les branches des arbres tintaient faiblement et brillaient sous la lune comme des rameaux de verre...

Sa tristesse fondit instantanément à la vue des premiers saules vert tendre bordant la route qui passait à deux verstes de son village...

Quelques lignes de ce genre suffisent et j'y suis, là-bas, au pays de mes ancêtres où je n'irai jamais, au pays de Pouchkine et de sa Fille du capitaine que je savais jadis lire en russe, avec ses hivers géants — ah la tempête de neige, l'apparition de Pougatchev — et ses printemps d'autant plus délicieux...

Mais revenons à Tourguéniev, dont je n'aurai lu ce mois-ci que deux longues nouvelles, assez peu connues, datant des années 1850. Deux belles histoires d'amitié : Jacques Passynkov, où les uns et les autres aiment sans être aimés, un ami cher apportant les seuls bons moments, et Deux amis, brillante galerie de portraits, où la grande affaire, trouver une épouse, aboutit à l'échec.

Deux amis nous emmène chez les petits propriétaires campagnards, voués à l'oisiveté et l'ennui. On dirait que la campagne russe, en ce temps-là, est uniquement peuplée de fainéants et d'hurluberlus, aussi attachants qu'agaçants. Sacrée Russie... Deux générations plus tard, le pays poussera le culte du travail jusqu'à l'obscénité. En attendant, le narrateur et Jacques (pourquoi franciser ce prénom ?) passent leur temps à glander, mais aussi à se lire des poèmes ; imagine-t-on des Français d'aujourd'hui, quel que soit leur âge, causant poésie ?

Une traduction un peu lourde n'altère pas le charme très vif de ces pages d'un grand maître, finement ciselées quoique aussi simples en apparence qu'un frais ruisseau.

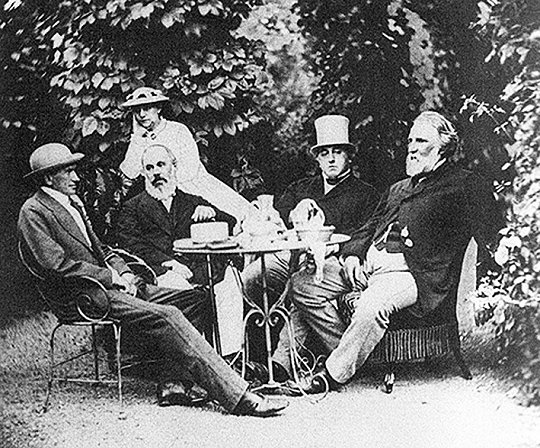

Tourguéniev, à droite. |

Allez, encore une tranche de Russie. Je réécoute périodiquement Sadko de Rimsky-Korsakov, son plus bel opéra, une histoire mystérieuse, féérique, une musique plus russe que ça tu meurs (j'aimerais pouvoir analyser ce qui rend ces mélodies si intensément russes), fort bien dirigée par un certain Golovanov à la tête de l'orchestre du Bolchoï, fort bien chantée aussi, dans un enregistrement plus tout jeune dont la rusticité soviétique ajoute curieusement à la séduction de l'ensemble. On croirait ce Sadko venu du fond des âges.

Décor d'Ivan Bilibine. |

*

Et Nadeau ? Fin ce mois-ci du volume II de ses Soixante ans de journalisme littéraire, en attendant le volume III prévu pour l'automne.

Trois ans d'un coup à notre programme, 1963-65, le rythme effréné de la période antérieure s'étant ralenti.

On relève entre autres un très pertinent éloge du Palace de Claude Simon. Nadeau aime

ces successions infinies d'images qui nous donnent l'impression de voir se dérouler un film au ralenti, ses systoles et diastoles de la phrase. Rien de plus naturel, et je dirai même : rien de plus primitif (originellement naturel).

Savoureux commentaire sur Drieu La Rochelle, cet «enfant gâté» qui «crache sur ce qu'il a et désire ardemment ce qui lui échappe». Ses Histoires déplaisantes sont une «pitoyable utilisation de l'écriture», oui mais «un ratage à ce point réussi finit par revêtir à nos yeux une certaine séduction».

Le pont de Londres de Céline lui semble supérieur à Guignol's band et le réconcilie un peu avec l'éructeur. Il ne se laisse pas abattre par l'ardu L'attente, l'oubli de Blanchot, qu'il apprécie finalement, mais on le sent gêné, dans Le grand recueil de Ponge, par la vanité de l'auteur, laquelle est rendue à demi-mot responsable d'un certain échec artistique.

Nadeau, de fait, est de ceux dont la modestie accroît la force, et ce que je retiendrai en premier de ces pages, c'est un entretien avec Madeleine Chapsal à propos du Roman français depuis la guerre.

[On] m'a déjà reproché beaucoup de choses, et en particulier d'avoir écrit platement. [On] n'a pas tout à fait tort. J'ai fait des efforts pour parvenir à une certaine banalité : celle qui exprime des vérités qui devraient être courantes. (...) Je ne veux pas étonner les gens, les terroriser, leur laisser croire qu'ils ne peuvent accéder à des livres réputés difficiles et qu'ils doivent se contenter de Cesbron ou de Lartéguy. Par exemple, beaucoup s'imaginent que Dhôtel, ou Robbe-Grillet, ça n'est pas pour eux. Il faut leur dire : «Mais c'est à vous qu'ils parlent», dans des termes qu'ils comprennent, qui les rassurent, les encouragent.

Au revoir... |

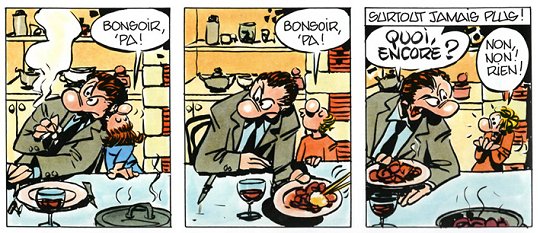

Une petite BD ? Ça faisait longtemps.

On parle beaucoup du dernier album de Florence Cestac, Un papa, une maman, très largement autobiographique, où elle pourfend son épouvantable géniteur avec une violence égale à celle qu'il fit subir à toute sa famille jadis. On peut comprendre la rage vengeresse de la fille, intacte soixante ans après, admirer sa verve, la force et la perfection de ses coups, et en même temps ressentir un vague malaise. Le mal à l'état pur ne m'intéresse pas. D'ailleurs je n'y crois pas trop. Pour qu'un personnage me touche, pour que j'aime le haïr, il lui faut ne serait-ce qu'une petite lueur d'humanité.

Elle et lui. |

*

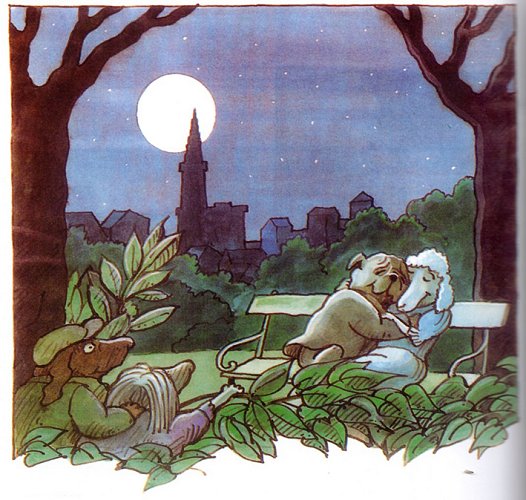

Tirage au sort du mois, merci Carole : Le chapeau volant, texte et images de Tomi Ungerer (L'école des loisirs). Un chapeau perdu, trouvé par un invalide sans le sou, lui apporte la richesse et l'amour. Ungerer enchante comme à son habitude, mais enfin c'est là une toute petite chose, alors pour compléter recommandons chaudement un autre album du même, Mon Alsace, plein d'épatants dessins, avec un beau texte de Paul Boeglin. Nous revoilà en Alsace, comme au début...

Clair de lune... |

Pas beaucoup de films ce mois-ci, et pause côté séries.

Retrouvailles manquées avec Les herbes folles d'Alain Resnais, son film le plus déjanté, qui me laisse admiratif comme toujours, mais pas mal déboussolé par ces personnages d'une imprévisibilité telle qu'elle en devient prévisible. Pourquoi l'étais-je moins à sa sortie, voilà douze ans ?

Une découverte : un film de 1934, inventif et novateur pour son époque, Remous d'Edmond T. Gréville, cinéaste oublié de tous.

Mais pas de Bertrand Tavernier, dont le Voyage à travers le cinéma français déborde d'enthousiasme et de bons tuyaux. Gréville, c'est à lui qu'on le doit, évidemment.

Adieu et merci, m'sieur Tavernier. |

En juin ? Tourguéniev encore... Tubeuf... Henein... Elson... Blanzat... Viennot... Mathevon... Cartarescu... On dira ce qu'on voudra, mais c'est varié, une fois de plus.

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

L'argent ne peut pas nous rendre heureux, mais il nous console de ne pas l'être.

Il faut un minimum de bien-être pour pratiquer la vertu.