Il a sans doute fait davantage d'études qu'eux...

BRÈVES

N°210 avril 2021

France, de ton malheur tu es cause en partie ;

Je t'en ay par mes vers mille fois advertie :

Tu es marastre aux tiens et mere aux estrangers,

Qui se mocquent de toy quand tu es aux dangers,

Car sans aucun travail les estrangers obtiennent

Les biens qui à tes fils justement appartiennent.

Ces vers circulent ces derniers temps sur l'immense Toile aux ordures. Sont-ils de Ronsard ? Impossible, s'exclament pudiquement certains, respectueux de nos vieilles gloires. Eh bien si — à moins qu'une conspiration d'universitaires d'extrême droite ne l'ait glissé dans la Pléiade en fraude. (On n'est plus à un complot près.)

Eh oui, la xénophobie est aussi vieille que l'être humain. Néandertal, déjà... Mais ce n'est pas une raison pour sombrer dans une molle indulgence : je propose de bannir Ronsard des manuels scolaires, jusqu'au baccalauréat inclus.

Que dites-vous ? En cherchant bien, on dénicherait des propos anti-étrangers, ou anti-femmes, anti-Noirs, anti-juifs, anti-musulmans, anti-je ne sais quoi d'autre chez pratiquement tous nos grands auteurs ? Eh bien éliminons-les tous ! Moins il en restera, moins on se prendra la tête à lire.

Bon, je rigole. J'ai suffisamment ressassé ici l'agacement que m'inspirent certains dévoyeurs de justes combats. Mais si la pression idéologique s'accroît, moi qui suis lâche, il faudra bien que je hurle avec les lou.p.ve.s. (lou.ps.ves ?)

Il a sans doute fait davantage d'études qu'eux... |

J'enchaîne sur un livre écrit par une femme, noire de surcroît, mais il n'y a là aucun opportunisme : pourquoi chercher à me faire bien voir par les excitées du féminisme et les racistes noirs, qui de toute façon ne fréquentent pas ce site ? Le sexe et la couleur d'un écrivain, quelle importance du moment que le bouquin est bon ? Simplement, j'ai envie de lire le dernier roman de Marie NDiaye, La vengeance m'appartient (Gallimard), encensé par la critique, ayant beaucoup aimé le précédent, La cheffe.

Une avocate encore débutante reçoit un étrange nouveau client qu'elle pense avoir connu jadis, mais qui dit ne pas s'en souvenir, et dont la femme a commis un crime aussi atroce qu'inexplicable — premier mystère, et les mystères vont s'accumuler jusqu'au bout, source d'un malaise croissant. L'avocate a une relation difficile avec elle-même, les autres et la société tout entière, vu sa position inconfortable, à mi-hauteur de l'échelle, entre possédants et possédés ; les pages où elle s'efforce en vain de parler à son employée de maison sont parmi les plus justes du livre.

On ne peut que saluer la grande finesse de l'analyse des relations sociales et des caractères — la psychologie, comme au bon vieux temps —, mais la grande affaire dans l'histoire, c'est le mystère qui l'enveloppe, les personnages insaisissables et souvent inquiétants, la menace diffuse — le mot malaise pourrait résumer tout le roman.

Il y a là tous les ingrédients d'une grande réussite, alors pourquoi ai-je si peu marché ? C'est sans doute ma faute. J'ai dû mal saisir un élément-clef.

L'invraisemblance, d'habitude, ne me fait pas peur, mais là certaines situations me semblent trop peu crédibles. À côté de passages superbes, d'autres sentent le fabriqué, le gratuit. L'écriture, parfois brillante (beaux effets de flou brumeux à base de conditionnels), s'égare par moments dans des dérapages que le souci du bizarre n'imposait pas à ce point. Je n'aime pas trop «si bien qu'elle devint pantelante comme une biche acculée», «il était ardent, vengeur, il était preux» ou «Ce garçon, maman, c'est l'enkystement d'une pure joie». Quant aux logorrhées du client, ponctuées de «oui, maître» et de «car» à toutes les lignes, elles sont une épreuve aussi rude qu'inutile.

Sans doute suis-je vexé d'être par moments largué par tant de subtilité, comme ici :

Elle se sentait néanmoins toujours coupable envers Rudy puisqu'elle l'avait dupé sans le vouloir, mais sans tenter que cela ne fût pas, et qu'elle lui avait donné toutes les raisons de se figurer qu'elle l'aimait à sa manière à lui.

Vexé aussi à cause du titre. La vengeance m'appartient. Qui s'est vengé ? Pas capté. Quel nul.

Marie NDiaye |

Milène Tournier, je la découvre, ainsi que son éditeur, les éditions Lurlure. Et le titre de son livre, paru l'an dernier, m'est opaque lui aussi. L'autre jour. Quel rapport avec ce que ça raconte ? Et qu'est-ce que ça raconte, au fait ? Et d'abord, c'est quoi ce livre ? Il y a des pages plus ou moins narratives en prose alternant avec des vers libres, souvent très brefs, genre haï-ku. Officiellement, c'est plutôt de la poésie. Tout est rangé en chapitres (Poèmes de famille... Poèmes de théâtre... Poèmes ton amour... Poèmes de nuit... Poèmes en silence...) mais ça part tout de même dans tous les sens. Au début on est dans un car la nuit avec une jeune femme qui imagine ses vieux parents avec elle et bientôt ça bifurque, on est emporté dans une pérégrination infinie, de la vie présente aux souvenirs en passant par les rêves nocturnes ou diurnes.

Le présent est là, le confinement occupe la fin du livre :

Je ne sais plus

Si, de l'autre côté du rideau,

La Terre continue.

On retourne à l'enfance, mais ce retour est en même temps une ouverture, un grand bond vers l'avant :

J'ai rêvé cette nuit j'étais le Big Bang.

J'étais le Big Bang, j'avais un vieux rêve.

J'ai voulu revenir à ma naissance.

Refermer ma naissance sur moi.

Et redécouvrir tout.

On est ballotté, désorienté, mais intrigué, puis séduit par un étrange mélange de naïveté et de maîtrise, d'infime et de cosmique, de douceur et de déchaînement, comme si la jeune Milène (elle a trente ans) nous jouait en même temps d'un frais flutiau et des grandes orgues.

Tout vit et meurt ensemble et vit. Mes mains dans la nuque brisée de la matière et des couleurs plus dures. Moi, prêtée à la vie. Phénomène, les orages qui tournent, le ciel qui lange, la passion et la folie des pierres, la saillie des lunes. Phénomène sans lieu ni temps, dans l'autre monde de ce qui ne s'est pas passé et qui joue sa symétrie de fièvre, d'être et aussi n'être pas. Je suis successive et légère, je vois entre le noir et je berce les murs, j'ai mille formes et mes doigts poussent, je vois loin, je vais là où la Terre était avant, je vais où les choses seront après, je sais ce que je ne sais pas, j'entends ce qui n'est pas là, je touche les bords, je sens ce qui vient, je vole.

Quel souffle ! On n'a pas tout saisi, loin de là, pas tout aimé non plus, mais on referme ces 150 pages avec le sentiment, pas si fréquent après tout, qu'il s'est passé là quelque chose de fort.

Milène Tournier |

Restons en poésie, puisque le tirage au sort mensuel a extrait du fond des rayons obscurs Philip Lamantia, poète américain (1927-2005), en traduction française, paru jadis aux éditions Jacques Brémond sous le titre Révélations d'un jeune surréaliste.

A soul drenched in the milk of marble

goes through the floor of an evening

that rides lost on a naked virgin

It gains power over the dull man:

it is a soul sucked by lepers

What liquid hour shall rivet

its song on my cat

with the neck of all space ? (...)

Une âme saturée de lait de marbre

pénètre le plancher d'un soir

qui chevauche perdu une vierge nue

Sur l'homme limité elle gagne en puissance :

c'est une âme sucée par des lépreux

Quelle heure liquide rivera

sa chanson à mon chat

avec le goulot de l'espace entier ? (...)

Je pense aux vers de Louis Aragon :

Poésie, ô danger des mots à la dérive

dans la limaille d'ombre il faudrait un aimant

Ici, pour moi, dérive totale, aucune lueur de sens, un vain cliquetis d'images, le surréalisme dans ce qu'il a de plus tape-à-l'œil et niais. La préface, très intelligible, m'incite à continuer jusqu'à d'autres poèmes qualifiés d'érotiques, mais après quelques pages, non, pas la force. Le lecteur français, il est vrai, n'est guère aidé dans son crapahut par une traduction molle, qui au lieu de courir derrière l'anglais et sa foudroyante vitesse, traînaille et glose, plate et frigide :

«Here are horses wet by the sour fluids of women», quelque chose comme «Voici des chevaux que mouillent les femmes aux aigres fluides», devient «des chevaux humectés par les aigres sécrétions des femmes»... Qui ne débanderait pas ?

Laborieux, surfait, non ? |

L'érotisme surréaliste eut ses belles heures, avec Breton notamment, mais l'oulipien, c'est mieux encore. À preuve certains débordements textuels du grand maître Perec. Hervé Le Tellier marche sur ses traces. Pas trop envie de lire son récent best-seller, L'anomalie, d'autres s'en chargent, mais comment sa Chapelle sextine, publiée au Castor astral en 2015, a-t-elle pu m'échapper si longtemps ?

Vingt-six personnages des deux sexes s'y s'accouplent selon de savantes règles permutatoires, comme dans La ronde d'Ophüls mais en plus complexe, chacun revenant six fois, avec six partenaires différents, chaque rencontre donnant lieu à une saynète d'une page, soixante-dix-huit en tout. Elles sont délicieuses, à la fois excitantes et marrantes, ironiques et poétiques, bravo l'artiste.

Après un doux moment où le rôle principal est joué par «le berlingot, le cyclope, l'entrée des artistes, le hublot du capitaine, l'étoile du soir, la bouche d'ombre, bref cet œillet violet que chantait Rimbaud»,

Si ma vie sexuelle était révélée au grand jour, songe Niels, le monde serait saisi d'effroi. Il se doute que chacun se dit la même chose, mais cela ne le rassure pas.

Bien vu.

Et vous connaissez le nouveau médicament, le Viazac ?

C'est moitié Viagra moitié Prozac : on bande pas, mais on s'en fout.

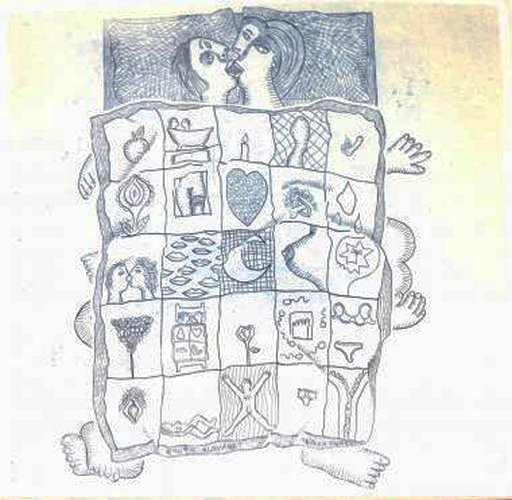

Couette-alphabet |

Bon, un peu de sérieux.

Encore un petit livre, une cinquantaine de pages — une distance où Pierre Bergounioux excelle. Dans Arts premiers (Galilée), pas de galipettes, mais un nouveau retour à l'enfance corrézienne,

quand le monde finissait aux frontières du canton et que celui-ci répétait le même pauvre tableautin de collines et de combes, de landes de bruyère et de taillis de châtaignier.

Bergounioux revient à ses obsessions, sous un angle un peu différent cette fois. Mêlant comme de coutume l'autobiographie et l'essai historico-politique, il entrelace les thèmes : le pays natal, son isolement et sa pauvreté, la dissidence de l'enfant à l'égard du monde des adultes, les premières lectures, et de là on passe tout naturellement aux arts premiers qui titrent l'ouvrage, découverts dans les livres. De la Corrèze au Zambèze. Changement de sujet ? Que non pas :

Le rapport est manifeste entre une attitude politique oppositionnelle et le goût des arts premiers. Des hommes capables de s'orienter dans le chaos des événements, d'identifier l'ennemi — le capital financier et ses soutiens politiques, ses potentats féodaux, ses colonels — étaient à même de sentir, de célébrer le génie plastique de sociétés asservies par l'impérialisme, disloquées, méprisées.

Bergounioux est donc là tout entier, et c'est comme de retrouver comme un ami, rugueux mais solide à l'image de son sol (et son sous-sol) natal. A-t-on remarqué comme il porte bien son prénom ?

Masque Bambara. |

Encore un homme en colère : Octave Mirbeau (1848-1917). Libertaire, il exécrait les riches, les puissants, les cagots, les nationalistes et ainsi de suite et ne se gênait pas pour le dire, dans ses contes par exemple, dont on peut lire un choix chez l'Arbre vengeur sous le titre Vache tachetée et concombre fugitif. Lui-même les regardait de haut, les jugeant purement alimentaires ; tous ne sont pas inoubliables, il est vrai, mais les meilleurs d'entre eux ont de quoi nous remuer encore.

«La vache tachetée», histoire d'un prisonnier qui ne saura jamais pourquoi on l'emprisonne, annonce directement Kafka.

«Le concombre fugitif» met en présence un homme animé d'une passion monomaniaque pour les fleurs («l'obscène candeur» des lis, «l'exubérante et fastueuse joie» des pivoines, «la verve folle» des ipomées), un jardinier qui joue du cornet à pistons à un hibiscus pour le féconder et un concombre furtif, «insaisissable et diabolique».

«La folle» vit seule sur une île de la Seine, ceux qui lorgnent sur son petit paradis la font enfermer, alors qu'elle n'est pas folle, et d'ailleurs il n'y a pas de fous, «il y a des gens qu'on ne comprend pas bien, voilà tout !»

Dans «Un homme sensible», le héros est une ordure qui tue son rival, puis, sans raison, celle qu'il lui a volée, qui lui vouait sans la moindre raison non plus un amour infini.

Impressionnante, dans ce dernier texte, la violence et l'ambivalence de sentiments souvent inexplicables.

...le double feu de haine et d'amour qui me dévorait...

...je ne puis dire, non, en vérité, si c'était une sorte de plaisir sauvage qui entrait en moi, ou de fureur haineuse. Dans les sensations brusques que nous éprouvons, il y a un instant de violence où l'amour et la haine se confondent dans la même ivresse, où la joie devient de la douleur par son intensité même, où la douleur vous exalte comme une poussée de plaisir.

Remarquable aussi, dans ces textes souvent grinçants, la périlleuse alliance entre comique et tragique. Et la beauté insolite de certains moments, comme ce chant montant du trou où l'homme a jeté son rival :

...quelque chose comme un ricanement traînard et tremblé, quelque chose d'intermédiaire entre un cri de singe, un nasillement d'orgue, un aboi de chien, un croassement de corbeau.

Octave Mirbeau. |

Nadeau et ses Soixante ans de journalisme littéraire, tome 2 (suite). Deux années de critiques ce mois-ci : 1960 et 61, années bien pleines là encore. On voit défiler une sacrée brochette de grands noms contemporains ou classiques (long développement enthousiaste sur Maupassant !) et quelques nouveaux venus pourtant plus tout jeunes : Robert Walser ! Flannery O'Connor ! Julio Cortázar ! Jack Kerouac !

Nadeau salue comme il se doit, La route des Flandres, premier chef-d'œuvre de Claude Simon, malgré quelques menues réticences, et Comment c'est de Samuel Beckett ; La chambre des enfants de Louis René des Forêts, qui l'enthousiasme, lui inspire une autocritique dont peu d'entre ses confrères sont capables : il n'a pas assez loué Le bavard, et «je rougis de n'avoir pas su montrer, ni même peut-être voir, où l'auteur voulait en venir».

Peu de jeunes auteurs prometteurs ce mois-ci, à part Guillaume Chpaltine pour son roman La renonce — qui se souvient de Guillaume Chpaltine ? Et Jean Cau, personnage qui par la suite n'a pas trop bien tourné, dont Nadeau aime bien, qui l'eût cru, La pitié de Dieu.

Céline publie Nord, supérieur à D'un château l'autre, sans pour autant convaincre tout à fait le critique :

Céline n'a plus grand-chose à dire, sauf à gratter devant nous ses plaies. (...)

Si sa verve est intacte, il n'est plus mené par la nécessité de dire, il écrit ses «pensums» afin d'honorer un contrat d'édition. (...)

Il existe de beaux morceaux de bravoure dans D'un château l'autre ou dans Nord, mais dans le genre caricatural, ou clownesque. Il s'est à ce point identifié à son personnage de Bardamu, ou Robinson, ou Ferdinand, engluant la Création entière dans une bile noire et visqueuse, qu'il ne cherche plus qu'à faire admirer ses tours, comme un saltimbanque qui demande encore quelques pièces de monnaie avant de se produire, tout en se vautrant dans un masochisme qui justifie ses appels à la pitié.

C'est là l'une de ses pages les plus justes ces années-là.

1960, c'est aussi l'année de la Déclaration sur le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie, le fameux Manifeste des 121, que Nadeau commente ici. Il fit mieux que simplement le signer, il en fut à l'origine, et c'est pour cela aussi qu'on l'aime. Aurait-on eu ce courage, alors ?

Gilles Nadeau, le fils. |

Je n'ai jamais causé BD avec lui, je ne me souviens pas d'avoir vu celle-ci à l'honneur dans la Quinzaine, mais en lisant certaines productions récentes je me dis qu'elles auraient leur place de plein droit dans la plus exigeante des revues.

L'accident de chasse, par exemple, aux éditions Sonatine, traduit de l'anglais d'Amérique par Julie Sibony. Un gros roman graphique, plus de 400 pages. L'histoire que raconte David L. Carlson est incroyable : à Chicago en 1959, un jeune homme vit dans la dèche avec son père aveugle qui écrit des pages ésotériques et lui raconte enfin son histoire : il a vécu en prison avec un affreux assassin qui s'est pris de passion pour l'Enfer de Dante et s'efforce de le faire connaître aux autres détenus. Incroyable ? Tout est vrai. Bouleversant. Porté par les images de Landis Blair, d'un noir-et-blanc à la fois réaliste et onirique, d'une effrayante beauté.

Le père devenu aveugle. |

Chez nous, du point de vue cinéphilique, mars aura été un mois faste, avec d'abord quatre excellents films.

Pour dire adieu à Bertrand Tavernier, L'horloger de Saint-Paul, son opus 1 (1974) déjà vu à l'époque, avec Noiret et Rochefort dans des rôles taillés sur mesure, Lyon très belle en toile de fond, et, observée avec finesse, une douloureuse relation (ou non-relation) entre père et fils.

Un Coppola de 1987, Jardins de pierre, plongée dans une caserne américaine, loin du Viet-Nam où la guerre fait rage. Décidément l'armée est un sujet en or...

Old Joy (2005) de Kelly Reichardt, dont nous avions beaucoup aimé Certain women. Cette fois encore il ne se passe presque rien : deux potes partent en virée dans la forêt et reviennent le lendemain, à vrai dire on s'ennuie un peu, mais le lendemain au réveil le film est là, subtil, chaleureux, nourrissant, comme s'il avait mûri pendant la nuit. (Contrairement à tous ces films qui se dégonflent tout de suite.)

Première étape d'une visite au dernier Resnais avec Cœurs de 2006, comédie amère où quelques personnages englués dans leur solitude et leurs mensonges dansent un ballet d'une lenteur hypnotique, aussi somptueuse qu'il y a quinze ans.

Mais le moment fort du mois, tous arts confondus, c'est peut-être une série télévisée : En thérapie, d'Éric Tolédano et Olivier Nakache, adaptation (libre, nous dit-on) d'une série israélienne avec laquelle on aimerait la comparer.

Tout au long de trente-cinq brefs épisodes, un analyste reçoit cinq patients dont un couple, sept fois chacun, et consulte sa contrôleuse. Ils vont très mal, ses patients, et lui-même est en pleine crise. Le malheureux en prend plein la figure avec une patience angélique — les échanges sont bien souvent d'une violence verbale incroyable. Le plus beau, c'est que personne n'est caricaturé : pas de bons et de méchants ici, rien que des gens qui souffrent, avec leurs défauts mais aussi leurs bons moments, leurs qualités mais aussi leurs défaillances.

On dira que toutes les cures analytiques ne sont pas aussi mouvementées, que le scénario pousse un peu loin parfois, mais qu'importe : l'ensemble est d'une intelligence, d'une richesse, d'une chaleur humaine confondantes. On sait que c'est une fiction, mais de jour en jour on a l'impression de la vivre pour de bon ; on attend chaque nouvel épisode avec autant d'appréhension que d'impatience. Tous les acteurs sont d'une justesse hallucinante.

Pourvu qu'il n'y ait pas de sequel ! Comment faire aussi bien ?

En thérapie : les acteurs. |

Musique : comment Brahms a-t-il pu écrire une Troisième symphonie aussi pâteuse avant une Quatrième aussi charmeuse, avec ce premier thème du premier mouvement, si caressant et en même temps secrètement hardi ?

Johannes Brahms |

En avril — j'aime ce moment où je mijote mon festin de lectures du prochain mois, même en sachant que j'ai souvent les yeux plus grands que le ventre —, en avril donc, j'aurai dégusté (en principe) Nadeau encore, Tourgueniev, Henein, Chemin, Pajak, Cim, Ungerer et Bourgeois. Que ceux qui les ont déjà tous lus lèvent la main !

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

Il faut souvent donner à la sagesse l'air de la folie afin de lui procurer ses entrées.

Autant que les dons importent les manques : comment on ruse avec les manques. Au fond de toute originalité, il y a un défaut.