«Pierre de Ronsard, gentilhomme vendômois».

BRÈVES

N°207 janvier 2021

Je voudroy bien richement jaunissant

En pluye d'or goute à goute descendre

Dans le giron de ma belle Cassandre,

Lors qu'en ses yeux le somme va glissant.

Puis je voudroy en toreau blanchissant

Me transformer pour sur mon dos la prendre,

Quand en avril par l'herbe la plus tendre

Elle va, fleur mille fleurs ravissant.

Je voudroy bien pour alleger ma peine,

Estre un Narcisse et elle une fontaine,

Pour m'y plonger une nuict à sejour ;

Et si voudroy que ceste nuit encore

Fust eternelle, et que j'amais l'Aurore

Pour m'esveiller ne rallumast le jour.

Le livre où je lis ces vers présente les poèmes ainsi : centrés, sans séparer les strophes. Par fidélité à des traditions typographiques anciennes ? Il est bon de jeter un œil aux éditions d'origine, qui éclairent différemment le texte et le rapprochent de nous. Mais l'essentiel pour moi, c'est que cette disposition qui déroute un peu d'abord, qu'elle soit d'époque ou non, finit par me séduire : moins raide, moins scolaire, plus planante.

Oui, c'est du Ronsard. Un sonnet du Premier livre des amours. La fin n'est pas d'une originalité folle, mais «rallumast» illumine le dernier vers, et ce qui précède est si beau ! Le premier quatrain surtout m'enchante. Je me demande s'il ne serait pas encore meilleur placé après l'autre, pour mieux enchaîner sur le thème de la nuit. Quelques menus ajustements suffiraient. Mais corriger Ronsard ? Doucement, vieux présomptueux ! Gare au ridicule.

Le livre où je rends visite au grand homme offre, outre 300 pages de poèmes, un résumé de sa vie. Bonne idée ? Le personnage, aussi vaniteux qu'arriviste, est nettement moins attachant que l'œuvre.

Les villes et les bourgs me sont si odieux,

Que je meurs si je voy quelque tracette humaine ;

Seulet dedans les bois, pensif je me promeine,

Et rien ne m'est plaisant que les sauvages lieux.

Tu parles. Ronsard fut un mondain, courtisan éhonté.

À l'en croire, l'amour occupa toute sa vie :

Rien n'est doux sans Venus et sans son fils : à l'heure

Que je n'aimeray plus, puissé-je trespasser.

D'accord, bravo, mais ses innombrables poèmes d'amour sentent souvent l'exercice rhétorique, le touillage de clichés, certains d'entre eux plus ou moins bâclés. Forcément, vu leur nombre. Mais il n'est pas mauvais de lire aussi le moins bon d'un auteur, qui fait paraître le meilleur plus génial encore.

Ronsard est un torrent impur, mais l'eau, bien souvent, reste merveilleusement limpide. Le temps n'a guère altéré sa fraîcheur — au contraire : la langue renaissante, après les normalisations qui ont suivi, nous paraît d'une saveur, d'une liberté incomparables ; sa souplesse, par moments, la rend presque plus moderne que la nôtre. Et que de mots charmants !

Mon ame songearde... sa langue fretillarde... de ton baiser la douceur larronnesse... Ostez moi de ce fard l'impudente encrousture... sauteler... fosselu...

«Pierre de Ronsard, gentilhomme vendômois». |

Oooh la belle transition : des mots du XVIe siècle, aujourd'hui défunts, on passe à des mots nouveaux de 1800 !

Néologie, de Louis Sébastien Mercier, réédité chez Belin en 2009, est un dictionnaire et plus encore. Son auteur, personnage étonnant, auteur de deux ouvrages qui firent grand bruit à l'époque, L'an 2440 et le fameux Tableau de Paris, considérait Néologie comme «le dernier mot de sa poétique». C'est Jean-Claude Bonnet qui le dit dans sa copieuse et lumineuse préface.

La création de mots, nous dit Bonnet, est un acte tout sauf anodin. Le sujet a une dimension politique évidente. Le XVIIIe finissant a vu s'affronter plus que jamais les éternels conservateurs, obsédés de pureté, hostiles à tous ces intrus qui viennent corrompre la langue, et les esprits ouverts, Encyclopédistes en tête, accueillants aux immigrés du lexique. Mercier, quant à lui, néologisateur convaincu, qui hante les tavernes mal famées pour récolter les mots du peuple, n'est pas non plus un extrémiste : il distingue entre le néologisme, à savoir «la manie d'employer des mots nouveaux sans besoin ou sans goût», «superfétation stérile», «bouffissure ridicule», et la néologie, qui est «l'art de former des mots nouveaux pour des idées ou nouvelles ou mal rendues».

1801. La Révolution est passée, le lexique est chambardé comme le reste, enrichi bien sûr. Mercier s'euphorisant (celui-là est de moi) envoie son livre au Premier consul avec une fière dédicace :

Tandis que vos armées accroissaient le territoire de la République, j'ai voulu de mon côté accroître les richesses de la langue. Et s'il y a en cela une sorte d'audace, ce n'est pas vous qui me blâmerez.

Il n'y eut sans doute pas de réponse, et Bonapoléon, ennemi de ce qui ne marche pas au pas, fit tout pour freiner les innovations langagières. De toute façon, Mercier, léger, facétieux jusque dans l'expression d'idées sérieuses, ne pouvait que déplaire à l'autocrate.

Raison de plus pour lui faire fête.

D'accord, les 500 pages de sa Néologie ne se lisent pas tout à fait comme un roman. Encore que : les définitions sont souvent accompagnées de commentaires parfois fort développés : pour Amatrice, cinq pages tumultueuses ! On est surpris de trouver dans ce catalogue une foule de mots qui nous semblent vieux comme la langue : s'abriter, abrupt, accompagnateur, accoutumance, acheteuse, achever, activer, aduler, s'affiner, affres, agitateur, s'alanguir, allaitement, allègre...

Il est vrai que tous les mots ont été nouveaux un jour. Heureusement que les puristes n'ont pas toujours le dernier, nous n'en aurions aujourd'hui qu'une petite poignée d'autorisés...

L'un des auteurs les plus prolifiques de son époque. |

Encore un dictionnaire ! Il répertorie tous les personnages des romans d'André Dhôtel, soit près de deux mille individus pour une cinquantaine de romans ! Un travail énorme.

Ils ont des noms souvent un étranges, bien assortis à ces gens-là, qui le sont toujours plus ou moins : Viviane Aumousse... Pétronille Dérambaut... Agathe Prabit... Hélène Drapeur... Pulchérie Grémure...

L'auteur, Olivier Annequin, nous offre en guise d'introduction un épatant portrait du personnage dhôtellien, formé de citations prises dans divers romans. Dernier paragraphe :

Il n'a jamais obéi de sa vie, mais pas par caprice ni par souci d'indépendance. Simplement. Il ne comprend pas pour quelle raison obéir ou ne pas obéir. Alors il fait n'importe quoi. Il sent que, quelle que soit la vie, ce qui compte ce n'est pas la situation où l'on est, ni le chemin, mais la lumière que l'on croit apercevoir plus loin. Quelle lumière ? Personne ne l'a jamais su, mais il semble que ce soit une vérité et une joie inconnues qui doivent un jour vous combler.

Une lumière qu'on ne verra peut-être jamais, mais aller vers elle en espérant la voir, c'est déjà une chance.

Ce précieux ouvrage ne se trouve pas en librairie : c'est le dix-huitième Cahier André Dhôtel, publié par la Route inconnue, à savoir l'association des amis de l'écrivain. Une belle équipe qui depuis vingt ans abat un travail colossal, avec chaque année trois bulletins de 40 pages plus un cahier de 200 pages plein d'inédits. Peu d'écrivains sont aussi bien traités post mortem.

Autre bonne lecture. |

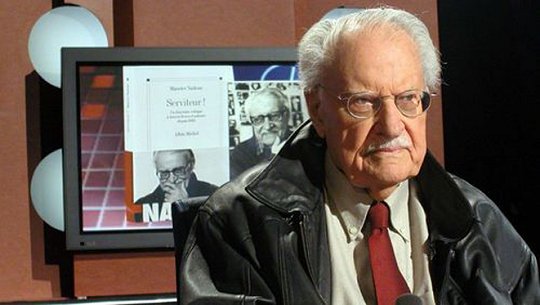

De Dhôtel à Nadeau, il n'y a qu'un pas. C'est en lisant Le roman français depuis la guerre du second — une vrai mine d'or pour moi dans mon adolescence — que j'ai découvert le premier. Mais aujourd'hui c'est dans Soixante ans de journalisme littéraire que je suis plongé, en plein tome 2.

1956. Nadeau écrit alors aux Lettres nouvelles (surtout), dans Les temps modernes (un peu) et comme d'habitude il ne chôme pas. Il chronique des stars comme Faulkner, Cendrars, Mann, Sarraute, Kafka, Genet et Camus (je le trouve sévère avec ce grand bouquin qu'est La chute), il éreinte à juste titre Dutourd et le Gary des Racines du ciel (pas son meilleur livre assurément), mais les pages les plus captivantes sont celles où il couvre d'éloges des nouveaux venus. «Françoise Sagan a du talent !» s'exclame-t-il à la sortie d'Un certain sourire, deuxième roman d'icelle. Il s'enthousiasme pour le très beau deuxième roman de Jean Reverzy :

Comme Le passage, Place des angoisses apparaît comme un de ces chants d'instruments aux sons graves, contrebasse ou violoncelle, dont la monotonie lancinante est faite d'infinies variations à l'intérieur d'un même registre.

Il aime aussi beaucoup le premier roman d'un jeune anglais, William Golding : Sa Majesté des Mouches, dont personne n'a parlé. Et il donne très envie de lire trois auteurs dont pour ma part j'ignorais tout : Georges Henein pour un recueil de contes poétiques (Le seuil interdit), Jean-Charles Pichon pour son roman L'autobiographe et Paul Tillard pour un livre (reportage ou roman ?) sur la Chine de l'époque, Le montreur de marionnettes. «Je crois qu'Aragon ne l'aime pas beaucoup, ce qui est une référence», lâche-t-il, et toc.

À plus de 90 ans... |

Nous étions avec Léautaud le mois dernier, restons-y encore. Difficile à quitter, ce bonhomme. On le lit comme on se paie un tour de montagnes russes : il ravit et il agace. On fronce le sourcil, on sourit de l'autre œil.

Impossible de tout lire : dans le volume intitulé Œuvres, au Mercure de France, ses chroniques théâtrales (Le Théâtre de Maurice Boissard I & II) occupent à peine moins de mille pages. Alors on picore au hasard. La partie proprement théâtrale, forcément datée, alterne avec des rafales de digressions, sur tous les sujets. On peut être réjoui par les traits sympathiques du personnage, son côté anar notamment, son antimilitarisme, et par la verve, le naturel de l'écrivain :

Des imperfections naturelles valent mieux que des perfections appliquées, et ce qui compte, c'est toucher, c'est vivre, c'est être vrai, bien au-dessus de l'art...

...ma vivacité d'impressions, mon goût pour le talent naturel et spontané...

...la simplicité, l'absence de bavardage...

Pas de bavardage ? Il ne manque pas de culot, ce pisseur de copie incontinent, torrentiel. On est aussi en droit de ne pas aimer chez lui certaines zones d'ombre, comme son antisémitisme, ses haines aussi farouches que bornées parfois. Et j'en connais qui s'étrangleraient devant ses commentaires sur le théâtre de Claudel, «cette suréloquence fumeuse, cette folle et barbare agitation de mots». Quant à moi, je lui pardonne aisément son anti-claudélisme ; je souffre un peu quand il crache sur Feydeau, par exemple, mais il finit toujours par me désarmer par un petit coup d'autodérision :

Depuis quelque temps mes chroniques me déplaisent. Elles sont littéraires. Elles ne sont pas amusantes. J'y prends les choses au sérieux. J'y parle de l'art, moi ! Je n'y mets plus de ces anecdotes que j'ai tant de plaisir à raconter. Je ne m'y reconnais plus du tout. Est-ce que cela va durer ?

Léautaud chez lui avec... |

Et la production récente alors ?

Voilà, voilà, ça vient. Le pont de Bezons, récit de Jean Rolin (P.O.L., 2020), ça ira ?

Rolin frère a exploré les bords de Seine en amont et aval de Paris, prenant le pont de Bezons pour centre du monde comme d'autres jadis la gare de Perpignan. C'est un observateur patient et chaleureux, il ne sait pas mépriser, et il aime les oiseaux. Dans ces zones bucoliques autrefois, aujourd'hui construites, déclassées, souvent carrément glauques, il a rencontré bien des choses : la maison du peintre Caillebotte, des prêtres africains, des liquidambars, des Roms, des Tibétains à Conflans, des usines vivantes ou mortes, des ruines, des friches, des détritus, de la misère. Certaines pages sont un peu ternes, un peu lourdes, mais bien souvent l'œil du voyageur, transfigurant la grisaille, en fait surgir une humble magie :

En retrait de la berge s'élèvent, magnifiques, scintillantes au soleil comme le trésor exondé d'un pirate, les montagnes de déchets métalliques amassées par une entreprise de recyclage.

Ou bien :

Le lendemain matin, au lever du jour, les deux premières personnes que j'ai vues venir vers moi, sur le pont aux Perches, étaient deux dames d'une imposante stature, et si étroitement caparaçonnées dans leurs voiles, ceux-ci de couleur grise ou brune, que de loin, dans un demi-sommeil, elles me firent l'effet d'être deux chevaliers vêtus de cottes de mailles et privés de leurs montures.

Ô périphééries !

Le pont de Bezons et la Défense au fond. |

Lors du tirage au sort mensuel, la main innocente de Carole a tiré des profondeurs de ma bibliothèque, atterri là venant d'où ? un étrange petit livre : la traduction anglaise d'une nouvelle écrite en hongrois. L'auteur, László Krasznahorkai, romancier catalogué postmoderne, scénariste du cinéaste cultissime Béla Tarr, est quasiment inconnu dans nos contrées.

Ai-je vieilli ? Ces vingt pages, présentées par le préfacier comme un chef-d'œuvre quelque part entre Beckett et Kafka, m'ont laissé froid et sec.

Pas de traduction disponible en français.

Illustration du livre... |

Quant à celle de Since the layoffs, roman de Iain Levison paru en 2003, je ne l'ai pas lue, bien que sûrement excellente, puisque signée par Fanchita Gonzalez Batlle. Titre français : Un petit boulot. Très bon, ce titre, quand on sait de quoi il s'agit.

Nous sommes dans une petite ville américaine sinistrée. L'usine a été fermée. Le héros a tout perdu, son boulot, sa copine, l'estime des autres et de soi, il rame et ne s'en sort pas, lorsqu'un type louche lui offre comme solution à sa misère un petit boulot : tuer une personne gênante, puis d'autres tant qu'on y est. Le malheureux finit par accepter, s'exécute, exécute, renfloue ses finances, trouve une copine et cela finit par un happy end avec mariage et tout.

Non, ce n'est pas une apologie du crime, mais la constatation désolée que dans une société tueuse on ne peut s'en sortir sans devenir tueur à son tour. Aux meurtres commis par le héros s'en ajoute un autre en filigrane : c'est le rêve américain en personne que l'auteur trucide à longueur de pages.

La vraisemblance, elle, prend quelques balles perdues : la métamorphose du héros en tueur à gages paraît tout de même un peu rapide, mais qu'importe ? On n'est pas là dans un trip réaliste. Ce qui compte, c'est que le fonctionnement criminel de nos sociétés, américaines ou européennes, soit décrit comme ici de façon précise et documentée — l'auteur a visiblement galéré.

Ma colère contre les licenciements et celle contre Kelly me plaquant aussi sec, de façon presque clinique, se sont mêlées, devenant une seule fureur contre le monde, les femmes, les relations, la procréation, la survie de l'espèce. (...)

Cette ville me rappelle les photos anciennes que je voyais à l'école, les champs de bataille de la dernière guerre, les chars explosés, les jeeps renversées partout, la seule différence étant que les cadavres gisant sur ces images sont les zombies peuplant la ville. (...)

Quand vient le samedi je suis vraiment crevé. Crevé par le boulot. Quel beau sentiment oublié. Ceux qu'on crève au boulot n'apprécient pas le cadeau que c'est, cette satisfaction, la beauté de cet épuisement, qu'on peut porter comme une médaille. Il vous donne de l'énergie, cet épuisement... (...)

Levison mène son histoire avec un punch joyeusement grinçant, débordant d'humour noir :

Il y a quelqu'un là-haut, peut-être le saint patron des tueurs à gages, qui veille sur moi. Il est grand temps.

On verra bien sûr, dans le cynisme de cette remarque, comme dans celui de la fin heureuse, une condamnation du cynisme général qui nous entoure. Et qu'on peut fustiger avec tout le talent du monde sans que cela lui fasse ni chaud ni froid.

Iain Levison. |

Retour dans les années 50. Le docteur Thomas Stolz, chargé d'autopsier le professeur Albert (le nom d'Einstein ne sera pas prononcé), cède à la tentation : il subtilise le cerveau du génie, sans se douter — pas très malin, ce Stolz — que ce larcin va l'entraîner sur près de 200 pages dans des aventures trépidantes, en compagnie du défunt en personne, drôlement vivant en fait, quoique dépourvu de sa boîte crânienne. Ce joyeux délire est scénarisé par Pierre-Henry Gomont et dessiné par lui-même avec une vivacité hautement réjouissante.

Une imagination bouillonnante... |

Peu de films ce mois-ci encore. Deux longs métrages seulement :

Bonjour, de Yasujiro Ozu (1959), déjà vu autrefois. Deux frères, fâchés contre leurs parents qui ne veulent pas acheter la télévision, font la grève de la parole entre deux concours de pets. Ce qui est fascinant ici, c'est l'alliance du dépouillement ascétique et mélancolique propre au maître japonais avec un humour tendre et léger, comme si Bonjour faisait un clin d'œil au Mon oncle de Tati, sorti un an plus tôt — mais Ozu l'avait-il vu ?

Mank, de David Fincher — l'un de ces nouveaux films qu'on ne pourra voir en salle, même une fois rouvertes, quelle tristesse. Mank est l'histoire présentée comme vraie du co-scénariste de Citizen Kane, par ailleurs frère du cinéaste Joseph Mankiewicz. On nous apprend que le co-scénariste, en fait, fut l'unique scénariste du chef-d'œuvre de Welles. De là à dire que le génie, c'est lui... Le film, esthétiquement très wellesien, est superbe — malgré quelques longueurs complaisantes — et très très intelligent. Les participants de Le masque et la plume, que Carole me fait écouter, ont déployé à son sujet des trésors d'intelligence. Wow ! Le film a donc dit tout ça ? Alors qu'est-ce qui m'empêche de vibrer vraiment devant ce film haut de gamme ?

Décembre, en fait, aura surtout été marqué par le visionnage intensif de la série anglaise Inside n° 9, festival d'humour noir, astucieuse, irrespectueuse, joyeusement cynique et hardiment scatologique, bref, on ne peut plus défoulante. De quoi pardonner aux Anglais le Brexit. Quatre séries de six fois trente minutes, soit douze heures de plaisir, nous en sommes à mi-parcours et janvier s'annonce donc moins morose que prévu.

Steve Pemberton & Reece Shearsmith... |

La musique aussi, ça aide. En boucle ces derniers temps, après Chopin, Liszt. Celui des cavalcades brillamment pétaradantes, mais aussi l'austère Liszt, moins connu, tout en profondeur et recueillement. Impression de découvrir «Saint François de Paule marchant sur les eaux» où s'unissent les deux faces du personnage, et les merveilles des Harmonies poétiques et religieuses, malgré ce titre réfrigérant. «Bénédiction de Dieu dans la solitude», «Funérailles», vous êtes à se damner !

Liszt caricaturé en 1886... |

On a parlé de néologismes, revenons-y pour finir avec un mot sans doute pas nouveau, mais devenu soudain furieusement tendance : Misandrie. L'inverse de la misogynie. Parmi les récents best-sellers, un certain Moi les hommes, je les déteste, moins virulent dit-on malgré son titre que certaines diatribes dont la presse fait en ce moment ses choux gras. Des attaques anti-hommes d'une violence telle qu'on s'interroge : est-ce un gag ? un coup de pub ? une machination des misogynes pour discréditer le mouvement féministe ? Eh bien non : ces dames-là semblent terriblement sincères et sérieuses. Parmi les plus belliqueuses, la romancière Chloé Delaume, qui écrit sans sourciller :

Nous vivons un moment féministe ouvertement misandre, qui s'inscrit dans une révolution des mœurs comparable à l'accès au droit de vote. Je comprends que cela effraie et que les privilégiés se sentent agressés, mais cette brutale poussée féministe est saine et nécessaire. Pour ouvrir les portes qui restent fermées, des coups de bélier doivent être portés.

?Si je puis me permettre, et si j'ai bien compris, ce que réclament ces dames ne correspond pas à l'accès des femmes au droit de vote, mais à un tel droit réservé aux femmes. Auquel cas je suis plutôt réservé. Et puis cette image machiste du bélier sous la plume d'une misandriote, ça me fait doucement ricaner... Mais qu'a-t-on le droit de dire sur ces guerrières ? Objecter ? On est une saloperie de mâle. Approuver ? C'est pire encore, elles n'ont que faire de notre répugnante condescendance.

Alors n'en parlons plus. Ce serait donner à cette poignée d'Amazones plus d'importance qu'elles n'en ont.

Et plus que jamais, vivent les autres femmes !

Ah mais ! |

En février, place à Nadeau toujours, ainsi qu'à Sureau, Modiano, Pirandello, Heine, Venet, Minois, Bayard, Van Hamme-Rosinski. (Putain ! Aucune femme !)

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

Les hommes se partagent en deux catégories : ceux qui veulent devenir quelqu'un et ceux qui veulent faire quelque chose.

La probité, qui empêche les esprits médiocres de parvenir à leurs fins, est un moyen de plus de réussir pour les habiles.