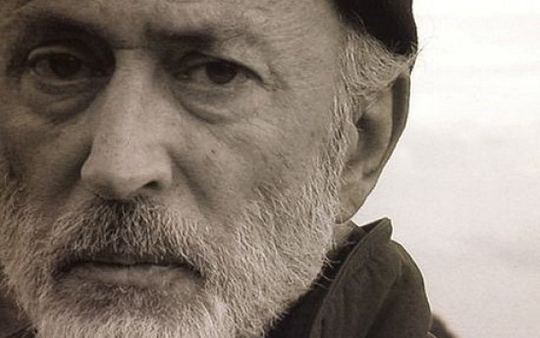

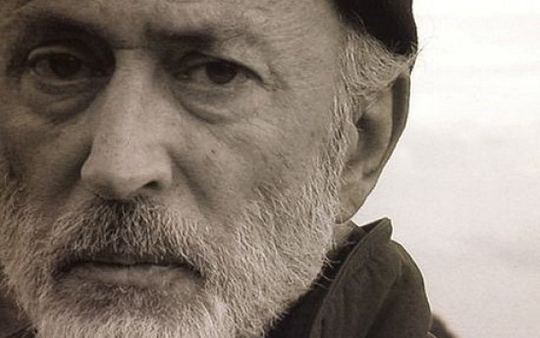

Aryìris Hiònis

L'humidité

Toutes les caves sont humides ; la mienne aussi bien sûr. Et c'est logique, puisque les caves sont les racines de la maison, et plus humides sont ses racines, plus la maison est heureuse et fleurit. Cependant, l'excès est nuisible et se trouve toujours là, hélas, à l'affût, guettant l'occasion d'abolir toute mesure, toute logique. C'est ainsi, je ne sais comment, que mes murs se sont mis à pleurer. Pareille sensibilité, me suis-je dit, qui pouvait attendre de ces pierres pareille sensibilité ? Mais non : mes murs sont restés insensibles, comme le destin à mon égard, ils n'ont fait qu'attraper la maladie de la cave. En d'autres termes, le rez-de-chaussée de ma maison et son premier étage sont devenus caves. Si cela continue, si n'est pas repoussé l'irrésistible assaut de l'humide, je me retrouverai bientôt dans des abysses là-haut.

Les fantômes

Parmi ceux qui trouvent refuge dans la cave, il y a même des fantômes, j'entends par là des âmes torturées qui préfèrent se tenir dans les ténèbres, des âmes pour qui la lumière fut cruelle. Nichées là-dedans elles mûrissent comme le vin, peu à peu, patiemment, acquérant pour finir du corps, un arôme, comme un bon vin vieux, et passant comme lui dans nos veines.

Le coffre

Il n'y a pas de cave sans coffre et de coffre sans lettres, sans photographies et autres petites choses qu'on a mises là au rancart, car elles prenaient soi-disant trop de place dans la maison. Ce n'est pas vrai ; ce qui est vrai, c'est qu'elles prenaient trop de place dans notre âme et que notre âme ne le supportait pas. Mais à mesure que le temps passe et que la mémoire faiblit, que l'oubli telle une huile s'étale et adoucit les blessures passées, de plus en plus souvent la nostalgie me pousse à ouvrir le coffre et tirer de là certaines de ces dépouilles, qui ne sont pas des dépouilles à vrai dire, car à peine revenues à la lumière, on dirait qu'elles respirent à nouveau, qu'elles revivent, comme si se rouvraient d'anciennes blessures, et pris de panique je referme le coffre. Oui mais ce jeu-là, jeu de bonheur et de douleur, n'a pas de fin, et sans cesse j'ouvre le coffre et le referme, j'ouvre et referme mes blessures.

Au dessus de la terre, vivent et volent des créatures ailées tels les oiseaux, les nuages, les insectes ; créatures privilégiées, enviables, qui voient d'en haut rapetissées les laideurs terrestres, comme des détails inesthétiques dans un paysage autrement harmonieux. Créatures privilégiées, mais pas du tout imbues d'elles-mêmes, car elles savent bien, c'est profondément gravé dans leurs cellules, qu'elles aussi termineront dans la terre, boue et pourriture, boue et pourriture, détail répugnant dans le triomphe tapageur de la nature.

J'étais couché, je dormais et j'ai senti soudain des bras très puissants m'envelopper, me serrer, comme s'ils voulaient m'enfoncer dans le matelas, au fond du matelas m'ensevelir, et ce n'était pas un rêve, non, car me réveillant j'ai vu ces bras qui m'enveloppaient et c'étaient les bras du lit, qui voulait me garder là pour toujours, m'absorber dans son corps.

J'ai lutté toute la nuit, jusqu'à l'aube, avant de pouvoir me libérer de son étreinte mortelle.

Est-il besoin de dire que j'ai haï ce lit ? De dire que depuis lors j'évite tous les lits, que je passe mes nuits à marcher dans la maison ou dehors, dehors c'est mieux, éveillé, attentif ?

Mais je me fatigue, on ne peut pas marcher sans arrêt, je me fatigue et me pose donc et me couche parfois sur le sol, mais je veille, je veille toujours, comme le lièvre, ouvrant l'œil et tendant l'oreille. Pour peu que je sois distrait, que je me relâche, l'herbe s'enhardira, oui l'herbe insignifiante deviendra géante, m'enveloppera, m'entraînera dans les entrailles de la terre. Et alors ?... Voilà pourquoi je veille, observant le moindre changement dans le comportement de l'herbe, si douce et fraîche, si souterrainement attirante, si sournoise.

Mais j'ai sommeil, on ne peut pas veiller sans cesse, il faut que je dorme à tout prix, il faut faire quelque chose, inventer, disons, une nouvelle sorte de sommeil, qui se tienne au-dessus de la terre vorace, un sommeil aérien, comme celui de l'araignée. Une grosse branche et une corde solide résoudraient peut-être le problème. Il faudra que j'essaie.

De petits esprits pervers, des diables plutôt, tirent sur mes draps la nuit, et quand je ne me réveille pas, me tirent par le bout de l'âme, ouvrent de force mes paupières. «Qu'as-tu fait, qu'as-tu fait, dis, dans ta vie qu'as-tu fait ?» demandent-ils, chantant presque. «J'ai écrit des poèmes», dis-je, pensant que cela suffira pour qu'ils me laissent en paix. «La belle affaire ! s'exclament les esprits, les poèmes sont des oiseaux sans ailes et sans voix. Tu n'as rien fait de plus essentiel ?» «J'ai construit une maison», dis-je, espérant qu'ils jugeront cela sérieux, essentiel. «La belle affaire ! insistent les diables, tout le monde a une tombe. Tu n'as rien fait de plus essentiel ?» «J'ai planté des arbres», dis-je, et je suis sûr de leur clouer le bec. Mais eux : «La belle affaire ! Les arbres sont des voyages tellement inessentiels ! De la racine jusqu'au faîte et retour... Voyages monotones ! Tu n'as rien fait de plus essentiel ?» Alors là je m'écrie, insistant moi aussi : «J'ai écrit des poèmes, j'ai écrit des poèmes, des poèmes oiseaux qui se traînent sans voix, des poèmes reptiles ! Rien que ça !»

Mon vieux avait peur du téléphone, il ne s'est jamais habitué, ne l'a jamais laissé entrer dans sa vie. Pendant mes vingt ans d'exil je n'ai pas reçu de lui un seul appel. Et quand moi j'appelais, ma mère lui passait le combiné de force pour qu'il marmonne deux mots. Il craignait «cet appareil du diable».

Mais depuis qu'il est mort, il communique à distance avec moi presque sans arrêt, de façon si vivante, ah, si vivante, qu'en émergeant du rêve j'ai pendant des heures, et la journée entière, son odeur dans les narines.

Il y a des lacs souterrains, des rivières souterraines qui ne reflètent rien (étoiles ou lunes), où rien ne vit ou vogue (poissons, bateaux). Ils sont là, simplement, sous nos pieds. De temps en temps, ils nourrissent un puits, une source, rafraîchissent nos entrailles, notre front. Si humbles, si peu bruyantes quand elles parviennent au jour, ces forces souterraines.

(Sous terre)

Le photographe

Comment me suis-je trouvé enfermé à vie

dans cette chambre obscure ?

Comment ai-je pu vouer mon existence,

sans regrets, à cet art ingrat ?

Les produits m'ont noirci les doigts,

les cigarettes sans fin brûlent mes poumons,

je passe mes jours sans soleil, mes nuits sans lune,

seule une faible ampoule rouge

éclaire ou n'éclaire pas mon âme.

Les négatifs restent négatifs ;

les visages, qui pourraient soulager un peu, s'obstinent

à évoquer des fantômes terrifiants :

les figures noires, les regards vides, les cheveux blancs.

L'assassin

L'assassin s'éveille quand le soleil s'endort.

À la lueur de la lampe il prépare ses horribles outils

et part pour sa sanglante nuitée de travail.

Mais le boulot de l'assassin est devenu difficile ;

l'éclairage des villes est plus fort,

il ne trouve même plus d'allée obscure ;

sous des ponts, dans des fossés puants il se planque

et l'humidité lui rouille les jointures,

ses mains tremblent, il sent le couteau

du temps dans son dos, dans ses reins.

Mais ce qui détruit le plus l'assassin

c'est l'apathie de ses victimes ;

plus les années passent, moins ils résistent,

plus ils meurent volontiers.

L'assassin constate avec horreur que bientôt

il ne tuera plus que des morts.

Le bon semeur et le mauvais

Il se peut que tu aies la passion requise

que la terre soit légère et grasse

que tu aies semé la meilleure des graines

que la météo soit ton alliée

que la pluie soit douce et fréquente

mais qu'il ne te soit pas donné de voir

la plante pointer le bout vert de son nez.

Il se peut que tu manges le fruit et les noyaux,

que machinalement tu les craches

sur une terre battue infertile,

sans rien dessus qui les protège, et qu'ils s'ouvrent,

qu'ils s'enracinent et donnent des feuilles,

qu'ils donnent des fleurs, suivies d'un fruit ;

noyaux par toi machinalement crachés

avec un rien de mépris en plus.

Monté sur un cheval à bascule,

chapeau de papier, sabre de bois,

j'ai livré bataille moi aussi,

connu le sang, le feu, le pillage.

Monté sur un cheval à bascule,

en avant en arrière, en arrière en avant,

j'ai fait tout le tour du monde,

général en chef des ombres

j'ai fait tout le tour du monde,

et me voici arrivé là,

dans mon fauteuil à bascule,

en avant en arrière, en arrière en avant...

Il est froissé le chapeau de papier

il est cassé le sabre de bois ;

la bataille, le sang et le feu, le pillage

sur l'écran de mon cerveau pâles images ;

le soleil brûle, mais mon sang est glacé,

et mon cri d'autrefois un murmure effacé.

Mes jours approchent sans bruit — chats aux pattes de velours, vifs comme l'éclair —, se frottent un instant dans mes jambes ; je me penche pour les caresser ; déjà partis.

à Dimìtris Harìtos

La lune, pièce d'argent, lancée un jour dans l'espace par les dieux, jouant à pile ou face le sort de ce monde, pièce d'argent qui jamais n'est retombée, mais est restée là-haut, suspendue, dans le chaos. Voilà pourquoi le sort de ce monde n'est pas décidé encore, voilà pourquoi sans cesse nous regardons avec angoisse la lune, craignant qu'elle ne tombe du mauvais côté.

L'inexistence, ma mère, me terrifie

et je ne sais pourquoi,

puisque ma maîtresse, l'existence,

est celle

qui toujours m'a réservé

et sûrement me réserve encore

les surprises les plus douloureuses.

Entre mes doigts

et ta chair,

j'ai beau te serrer très fort,

le temps se glisse.

Tu étends la main pour me caresser les cheveux — très ancien geste de tous les amoureux — et tu ne trouves pas de cheveux, mais la peau nue du crâne.

Le temps t'a devancé, qui avec tant d'obstination et de passion m'a caressé jusqu'à la nudité.

Injustement victime

Souviens-toi, tu m'as façonné dans de l'argile

et je suis devenu le vase qui te contient,

qui donne forme à ta substance coulante.

Ton prix est élevé sans doute, comme celui

de l'huile céleste la plus précieuse,

et le mien dérisoire, comme

d'une banale cruche en terre,

mais sans moi pour te contenir,

sans ma très humble protection,

tu t'évapores.

Et maintenant tu veux que je retourne à la poussière ?...

Eleison toi-même

Tu te sentais seul et tu nous as créés

pour t'accompagner dans les siècles des siècles.

Tu t'es trompé ; en nous créant

à ton image et ressemblance,

tu as multiplié ta solitude.

Maintenant tu es seul parmi la foule des solitaires.

Le comble de la solitude.

Grisaille du parc, heure grise, pays froid,

vieilles dames et leurs vieux chiens,

et mes amis perdus au loin.

Qui m'aurait dit

que je resterais seul tout cet hiver,

avec pour seule consolation,

serre chaude, la mémoire.

Grisaille du parc, heure grise, pays froid,

des vieilles traînent en se pressant

leurs chiens obèses, agonisants ;

il faut qu'ils fassent bien vite leur crotte,

qu'on soit rentrés avant la flotte.

Le soleil ? il s'est fait la belle

puisqu'on a démoli le ciel.

Parc du Cinquantenaire, Bruxelles

(Ce que je décris me décrit)

Né en 1943, chassé de son pays par la dictature en 1967, Aryìris Hiònis est longtemps resté à l'étranger (Paris, Amsterdam, Bruxelles) avant de retourner en Grèce à cinquante ans, dans un village de montagne où il a cultivé la terre et la poésie jusqu'à sa mort en 2011. Il laisse six recueils de proses, trois pièces en un acte, des traductions (Paz, Michaux...) et douze recueils de poèmes, les deux derniers, Sous terre (2004) et Ce que je décris me décrit (2010), étant publiés après 2000.

On y voit se rencontrer, plutôt que s'affronter, une conscience aiguë de l'absurdité de l'existence et un amour profond de la vie. Le poète dialogue avec la mort qui approche et l'obsède, mais aussi, de façon plus souterraine, avec la terre-mère et les forces cachées qu'elle lui transmet. Il n'élève pas la voix : cette «poésie de chambre», telle que lui-même la décrit, préfère la désillusion tranquille, le sarcasme doux, et les images à la profondeur discrète qu'il sème en patient jardinier et dont la richesse, dans Sous terre notamment, aurait sûrement ravi Bachelard.

Aryìris Hiònis |