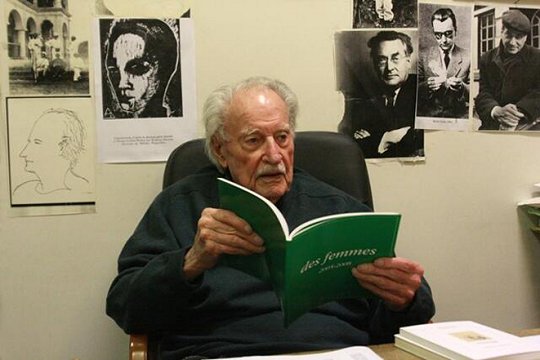

Nadeau dans ses derniers bureaux, après 2000.

BRÈVES

N°206 décembre 2020

«Rien de plus important n'a été écrit depuis La condition humaine», s'exclame Thierry Maulnier en 1955 à propos du roman de Georges Govy, Le moissonneur d'épines, qui vient de paraître. Et pourtant, ce Govy est un quasi communiste ! alors que Maulnier porte à droite ! Quant à Maurice Nadeau, dans France-Observateur, il opine : Govy «n'a pas usurpé sa place parmi les meilleurs jeunes écrivains français du moment». Le livre va décrocher le Renaudot.

Qui se souvient de Georges Govy ? Il fait partie de ces écrivains disparus qu'on croise ici ou là dans le monumental tome 2 de l'intégrale des articles de Nadeau, Soixante ans de journalisme littéraire. D'autres sont couverts d'éloges dans ces mêmes pages, et n'en seront pas moins oubliés : Pierre de Lescure pour son roman Sans savoir qui je suis ; Marc Bernard pour Salut, camarades ; Frederic Prokosch pour Hasards de l'Arabie heureuse ; les poètes nouveau-venus Paul Valet (Les poings sur les i) et Jacques Charpier (Mythologie du vent) ; quelques autres encore. Quant à Jacques Lanzmann, immortalisé plus tard en tant que parolier de Jacques Dutronc, qui se souvient de son roman Le rat d'Amérique, encensé ici ?

Un vif intérêt pour l'actualité, chez Nadeau, n'occulte pas les grands noms du passé : Baudelaire est à l'honneur, lui aussi, dans une longue préface à ses œuvres complètes, qui souligne avec insistance le côté révolté du poète, lequel, «avec un entêtement semblable à celui de Sade au siècle précédent, s'établit à contre-courant de tous les mythes en honneur». «Parce qu'il n'est nulle part et n'appartient à personne, tout le monde lui fait la guerre et il est en guerre avec tout le monde.» Oui, mais par la suite, quel retournement !

Alors que l'homme Baudelaire s'efface dans les brumes de l'Histoire et ne laisse de son passage que le souvenir de souffrances inouïes (...), l'auteur des Fleurs du Mal et des Notices sur Edgar Poe est en chacun de nous, est devenu une part de nous-même, secrète et rayonnante.

Mais c'est Machiavel, cette année-là, qui récolte les commentaires les plus enthousiastes :

La passionnante lecture ! On défie bien quiconque l'entreprendra de ne pas placer Machiavel parmi les plus grands esprits et les meilleurs écrivains de tous les temps. Il est libre, naturel, caustique, direct, aigu, subtil, merveilleusement vivant, homme de cette grande époque que fut la Renaissance et la débordant pourtant de toutes parts...

Au nombre de pages, cependant, c'est Michel Leiris qui l'emporte, avec trois longs articles saluant la parution de Fourbis et à cette occasion l'ensemble de son œuvre. Leiris dont on parle moins ces derniers temps, hélas.

Enfin, savoureux dessert, quelques lignes sur Jacques Chardonne. Quarante ans plus tard, Nadeau m'en dira beaucoup de bien. Ici, à l'occasion des Lettres à Roger Nimier, après avoir enfoncé Nimier vite fait bien fait, il tricote cet éloge sucré-salé :

Bien sûr, ce qu'écrit M. Chardonne ce sont des riens (sauf quand il s'égare dans la politique, qui lui a pourtant déjà brûlé les doigts), de goût et de délicatesse, d'observation narquoise et de nostalgie. À l'encontre de beaucoup de nos manieurs de plume, M. Chardonne sait écrire, et de façon sobre et exquise. Il est inutile de rapporter ce qu'il dit, c'est vraiment sans importance.

Ah, les coups de patte veloutés de Nadeau...

Nadeau dans ses derniers bureaux, après 2000. |

Rien sur Léautaud chez Nadeau en cette année 1955, mais il l'évoque ailleurs souvent. Paul Léautaud est alors une star, auquel le Mercure de France consacrera un gros volume sur papier bible façon Pléiade ! On peut se demander ce qui a fait le plus pour sa notoriété : son œuvre abondante de critique et de diariste vachard, tirant à vue sur tout ce qui tient une plume, ou son personnage de vieux misanthrope ami des chats, qu'il joua si bien à la radio dans son grand âge.

Mais Léautaud fut jeune un jour ! Il écrivit à trente ans ses souvenirs d'enfance et d'adolescence, et c'est par eux que je l'aborde enfin. Le petit ami, c'est Léautaud avant Léautaud. Plein de douceur. Un livre à la gloire des femmes : les putains de son quartier parisien, parmi lesquelles il a grandi, délaissé par ses parents, avec au premier plan l'une d'elles, sa propre mère, la femme de sa vie selon lui, qu'il n'a pratiquement pas vue jusqu'à ses vingt ans.

Il a vécu avec ces dames, tendrement évoquées,

une vie nerveuse et rythmée, une vie de bijoux, de musiques, de chahut, de libertinage, de légèreté, de flânerie, de chaleur et de fards...

mais le plus beau et le plus chaud du livre, c'est les retrouvailles avec sa mère, passionnées, quasiment amoureuses, puisque

...je pensais, en l'éprouvant déjà, à l'émotion que j'aurais de l'embrasser comme une maîtresse, elle, ma mère ! mais une femme comme les autres, après tout.

Il s'en faudra de peu, avant que maman, par l'âge assagie, prenne ses distances d'avec le grand fou.

Ces passages émoustillants font plus pour l'attrait du livre que le style de l'auteur, qui oscille entre vivacité légère et curieuses maladresses. Léautaud affecte de dédaigner la littérature, il abomine Flaubert, et cela se voit, hélas. Abominer le grand Gustave ! Pauvre petit Paul.

Le charme de ces souvenirs, c'est avant tout une autre oscillation, cet équilibre joliment maintenu, comme le dit l'auteur, «entre émotion et raillerie». On ne regrette pas, grâce à lui, ces quelques heures passées en compagnie du Petit ami, et l'on a presque envie d'aller voir dans son Journal littéraire ce qu'il en est du Léautaud de la maturité, le plus connu, petit maître pittoresque et plaisamment déplaisant.

Léautaud douze ans après Le petit ami. |

Entre Léautaud et Boris Vian, on ne voit guère de rapport, eh bien si, tout de même. Vian écrivit, on le sait, trois romans noirs imitant les Américains. Il en ébaucha un autre, On n'y échappe pas, qu'il abandonna on ne sait pourquoi. Le voici enfin, aux éditions Fayard, achevé par les membres de l'Oulipo. Quatre chapitres de lui, seize d'eux. (On eût aimé que leurs noms figurassent.)

Vian aurait adoré l'Oulipo, ils étaient faits l'un pour l'autre. Sa mort juste avant la naissance d'icelui, en 1960, c'est moins un rendez-vous manqué qu'un passage de témoin.

Le rapport entre Le petit ami et ce polar vianesque ? Leur qualité majeure, c'est ce mélange si réussi entre deux tendances antinomiques : chez Léautaud, émotion et raillerie ; chez Vian, déconnade et sérieux. Son polar est clairement un pastiche, avec les tics du genre bien soulignés : on boit sec, on fume, on se soûle au jazz, on trucide allègrement et on échange des vannes qui tuent, le tout saupoudré de cette verve gouailleuse que rajoutaient alors les traducteurs français :

Il a fallu que Vale m'aide à remonter dans ma chambre. Je sombrai comme le Titanic, l'orchestre en moins.

Ou bien :

J'avais la bouche pâteuse comme si un hamster avait décidé d'y crever.

C'est même un pastiche au carré, les oulipiens pastichant le pasticheur, et truffant leurs écritures de trucs ludiques pour initiés.

Mais en même temps, il y a une vraie douleur dans l'histoire de ce type revenu de la guerre de Corée sans l'une de ses mains, poursuivi par le remords d'avoir fait cramer là-bas quelques ennemis, et dont les anciennes copines, à son retour, sont toutes non seulement zigouillées, mais brûlées sauvagement. Ricanement et détresse alternent par vagues, se mêlent à l'occasion, en un chaud-et-froid efficace :

La radio ne captait plus rien, comme si la tempête avait raréfié l'air au point d'emporter les chansons et les voix que j'aimais.

Ou bien :

Je me retrouve dehors en deux enjambées — si on peut appeler ça se retrouver, car j'ai l'impression d'avoir des morceaux qui manquent.

«C'est un sujet tellement bon que j'en suis moi-même étonné», déclarait Vian. Un sujet qui hésite lui-même entre le too much, sourire en coin, et l'horreur authentique. Je peux spoiler ? L'assassin, c'est sa propre mère ! La jalousie l'a rendue littéralement folle !

On ne râle pas, on doit me remercier : la lecture n'est-elle pas plus passionnante quand on connaît d'avance l'assassin ?

Le beau Boris. |

Un livre a plus d'une façon de nous séduire, outre sa qualité propre. Je n'avais encore jamais lu l'écrivain néerlandais Cees Nooteboom, né en 1933. Son recueil de nouvelles Le matelot sans lèvres, œuvre de jeunesse parue chez feu Le passeur à Nantes (ah ! le Passeur !), repris en Folio et tiré au sort par la main de Carole, ne me laissera pas un souvenir intarissable. Nooteboom, dit-on, a fait mieux depuis. Mais ce qui me fascine dans ces neuf nouvelles presque toujours étranges et violentes, c'est qu'elles me glissent entre les doigts, les unes pleines et captivantes, les autres plates, comme écrites par des types différents, tandis que la traduction elle aussi joue à cache-cache, passant du simplement médiocre au franchement calamiteux.

Je suis bluffé par certains passages :

Il présentait un visage terreux et décharné, mais quand ses yeux s'ouvrirent, ils flamboyèrent comme des miroirs vénitiens dans un palais en ruine. Ses yeux le tenaient en vie, comme sa voix.

Oui mais que penser de ça :

La chaleur traverse l'après-midi comme un train de charbon une vallée déserte.

Beau ou raté, je ne sais pas, cela dépend du moment — le livre entier résumé dans une phrase.

Train de charbon dans une vallée déserte. |

Finalement, c'est Emmanuel Carrère qui nous fournit la grande lecture du mois. Du moi, ai-je d'abord lapsusé — à juste titre : dans son petit dernier, Yoga (chez P.O.L comme toujours), l'auteur se raconte, nous faisant part de ses malheurs et ses douleurs, comme toujours aussi :

Sans me vanter, je suis exceptionnellement doué pour faire d'une vie qui aurait tout pour être heureuse un véritable enfer.

Son lecteur le retrouve tel qu'en lui-même, se rongeant, se flagellant, confessant avec une délectation amère tout ce qu'il juge mauvais et ridicule en lui. Non sans courage — un peu comme Leiris autrefois. Il se définit ainsi : «un homme mauvais». Incorrigible Carrère : parti pour écrire un livre méditatif et apaisé sur le yoga, qu'il pratique intensivement, il sombre bientôt dans une déprime noire et son récit avec lui. Un récit qui change de direction deux ou trois fois, vacillant, comme égaré, ce que certains lui ont reproché sans voir sa cohérence profonde : c'est l'histoire d'une descente aux enfers et d'une hésitante remontée. Un manuel de survie et de vie meilleure.

Il nous soûle à parler sans cesse de lui, râlent certains. Mais Carrère indéniablement autocentré, est en même temps profondément attentif aux autres.

C'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant dans la vie, de chercher à savoir ça : ce que c'est d'être un autre que soi.

De fait, Yoga est peuplé de personnages hors du commun, évoqués avec chaleur. On apprendra plus tard que certains sont largement fictionnels, et c'est le seul reproche que je ferai à ce livre, qu'on aurait souhaité au plus près de la vérité, quitte à impressionner moins. Mais peu importe. Je ne fais qu'effleurer ici ce récit d'une extrême richesse, écrit comme toujours avec une simplicité, une limpidité rares, débordant d'humanité et de vie. Exemple :

Je les laissais mariner, mes pauvres pensées minables et effilochées, assez paisiblement. Je suivais leur cours sans leur prêter trop d'attention. Les plus obsédantes, les plus toxiques, je les connaissais par cœur et quand je les voyais approcher elles ne me faisaient plus l'effet de démons cherchant à me dévorer l'âme, plutôt de bons vieux chiens un peu patauds, un peu pénibles, le genre de bons vieux chiens qui (...) veulent que vous leur lanciez un bâton qu'ils rapporteront en haletant (...) Alors je les lançais et les relançais, les bâtons, le bâton de la gloriole, le bâton de la haine de soi, le bâton du trop tard et de l'amère saveur du trop tard, et puis à un moment je disais ça suffit et je replongeais dans la somnolence, laissant les bons vieux chiens pénibles me tourner autour, un peu déçus. Après m'être mis à dormir beaucoup, je me suis mis en plus à bien dormir. Je dormais dans mon lit, je dormais à la plage, je dormais au café. Les bons vieux chiens grognaient dans leur demi-sommeil. La sieste était devenue notre forme de méditation.

(J'apprends après coup que le divorce de l'auteur a chamboulé le livre, l'ex-épouse refusant d'y figurer. Ce qui explique certains déséquilibres, mais ne change rien à ce que j'avais écrit d'abord.)

Emmanuel Carrère |

Cela se voit-il ? Mes lectures cultivent la variété. J'essaie de parcourir chaque mois toute la gamme, parutions récentes, textes plus anciens, auteurs étrangers, poésie, BD, cinéma, musique... Je pourrais presque ajouter une rubrique Livres sur la traduction, tant le discours sur ce sujet capital, naguère inexistant, prend aujourd'hui des proportions tsunamiques.

Cette fois-ci, j'en évoquerai deux !

Ou plutôt, un et demi. Devant publier dans le prochain numéro de TransLittérature, la revue faite-par-les-traducteurs-pour-les-traducteurs-mais-pas-seulement-pour-eux, une recension de Traduire avec l'auteur, dirigé par Patrick Hersant, aux éditions Sorbonne Université Presses, j'attendrai avant de dire ici en détail tout le bien que j'en pense.

Pour tous ceux qui aiment lire. |

Je m'en vais parler plus en détail du livre d'Eliot Weinberger, 19 manières de regarder Wang Wei (Ypsilon), traduit par Lise Thiollier.

Weinberger est américain, écrivain et traducteur. Wang Wei est un poète chinois du VIIe siècle. L'ouvrage appartient à ce qui est en passe de devenir un genre : un poème célèbre, abondamment traduit, est présenté en compagnie de toutes ses traductions. Nous avions déjà l'excellent L'égal des dieux, cent versions d'un poème de Sappho (Allia), L'infini de Leopardi et Loreley de Heine, tous deux aux éditions La pionnière. Et ce n'est qu'un début.

Soit un quatrain — cinq signes per vers, vingt mots en tout — donné en caractères chinois, puis translittéré, puis traduit mot par mot, avant que défilent trente-deux traductions, la plupart en anglais (mais traduites en français pour nous), une en espagnol (d'Octavio Paz) et cinq en français (dont trois dues au seul François Cheng). Versions fort différentes, même si la plupart conservent le cadre des quatre vers non rimés. Il n'y a pas de meilleur apprentissage de la traduction — et de la lecture — que ce genre de confrontation. Surtout lorsqu'elles sont, comme ici, commentées par le collecteur de façon ultra-pointue, juste assez discutable par instants pour pimenter l'expérience. D'autant que sans le commentaire de l'auteur, on prendrait pour une banale description de paysage ce qui est en fait, nous révèle-t-il, une méditation philosophique subtilissime.

Version Cheng III :

Le Clos-aux-cerfs

Montagne déserte. Plus personne en vue

Seuls résonnent quelques échos de voix

Un rayon du couchant pénétrant le fond

Du bois : ultime éclat de la mousse, vert

Weinberger déplore «déserte» et «plus personne», jugés «romantiques» ; «vide» et «personne» eussent été la solution bouddhistement correcte.

La version la plus, disons, personnelle, est celle d'un certain Peter A. Boodberg :

Le clayonnage aux cerfs (l'ermitage)

La montagne vide : ne voir aucun homme,

À peine l'écoute d'hommes qui parlent — contre-tons

Et lumières-et-ombres antistrophiques arrivant plus profondément dans le bosquet profond-boisé

Une fois de plus pour luire-lumière les mousses bleu-vert — montant

(La montagne vide...)

Commentaire de Weinberger : «Ça ressemble à du Gerard Manley Hopkins sous LSD». Corsé, en effet.

Enfin, ce précieux ouvrage contient en prime une définition de la poésie à méditer : La poésie est ce qui mérite d'être traduit.

Même si la tâche du traducteur, parfois, est de changer en poésie ce qui n'en est pas encore...

Non, ce n'est pas le Clos-aux-cerfs... |

Poésie toujours. Tout le monde connaît par cœur «Heureux qui comme Ulysse...», mais qui lit encore Du Bellay ?

Jamais parcouru encore intégralement ses Regrets, son œuvre maîtresse, 141 sonnets rédigés lors de son séjour à Rome. On sait qu'il s'ennuya, qu'il pleura son petit Liré ; le recueil est une longue plainte, harmonieusement modulée toutefois, entre élégie et satire. On s'étonne de le voir se dépeindre en vieillard, à trente-cinq ans ! On s'étonne moins que ses contemporains du ton familier, personnel qu'il adopte :

Soit de bien, soit de mal, j'escris à l'adventure...

J'escry naïvement tout ce qu'au cœur me touche,

Soit de bien, soit de mal, comme il vient à la bouche...

Son pote Ronsard, si frais et vif à nos yeux, paraissait alors solennel.

Je découvre chez lui avec ravissement bien des pépites, comme celle-ci :

J'ay voulu mille fois de ce lieu m'estranger,

Mais je sens mes cheveux en fueilles se changer,

Mes bras en longs rameaux, et mes pieds en racine.

Bref, je ne suis plus rien qu'un vieil tronc animé...

Mon sonnet préféré reste celui que je découvris en classe de première :

Las, ou est maintenant ce mespris de Fortune ?

Ou est ce cœur vainqueur de toute adversité... (...)

Ou sont ces doulx plaisirs qu'au soir soubs la nuict brune

Les Muses me donnoient, alors qu'en liberté

Dessus le verd tapy d'un rivage esquarté

Je les menois danser aux rayons de la Lune ? (...)

Et les Muses de moy, comme estranges, s'enfuyent.

Elles s'enfuient, portées par l'un des vers les plus merveilleusement légers de la poésie française, avec ses trois e muets et le pffuit de la fin.

Les neuf Muses dansant avec Apollon. |

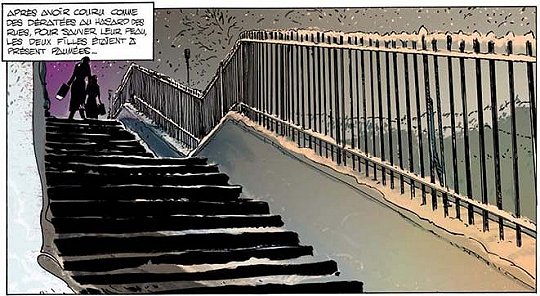

La BD de ce mois : Deux passantes dans la nuit. Dans le Paris de l'Occupation, Ville Lumière sans lumière — «Paris de mauvais rêve» écrit Modiano dans sa préface —, deux femmes que rien ne rapproche se retrouvent embarquées du soir au petit jour dans une balade périlleuse et sordide. Patrice Leconte et Jérôme Tonnerre ont écrit le scénario en rassemblant tous ingrédients du genre, mais c'est le dessinateur, Alexandre Coutelis, qui impressionne le plus par la vigueur de son dessin et plus encore peut-être par un maniement expressionniste, forcené, époustouflant de la couleur. C'est superbe.

Dessin et couleurs d'Alexandre Coutelis |

J'allais bientôt être le seul au monde à ne pas pratiquer le dernier hobby à la mode : visionner des séries. Suivant les conseils de mon entourage, c'est fait, enfin ! Inside number 9 vient d'Angleterre et les scénaristes de ce festival d'humour noir ont l'esprit délicieusement tordu. Pour un peu on leur pardonnerait le Brexit, aux Angliches.

Nous nous mettons en même temps au streaming ! Rien n'arrête le progrès. On trouve tout en streaming, dit Carole. Cause toujours. Les semi-raretés que je souhaitais voir (Hercule contre les vampires de Bava, Le récupérateur de cadavres de Wise), inexistantes. On se console avec deux classiques : Max et les ferrailleurs de tonton Sautet et Match point de tonton Woody. Aucun point commun entre eux à première vue, et pourtant si : une histoire sombre, amère, un héros pas totalement attachant, qui va jusqu'à commettre un meurtre — pas vraiment vraisemblable, le meurtre, point faible des deux films à mon avis, mais on pardonne : on est là dans le haut de gamme assurément.

Et mes DVD alors ? Je les jette ?

Pas question. Pour clore le mois, nous regardons sur une petite galette ce bon vieux Citizen Kane, toujours aussi génial. Frappé cette fois par la splendeur des éclairages, tous ces visages leitmotivement plongés dans l'ombre. Dans ce film d'avant-garde à son époque, le cinéma muet est encore très présent...

Citizen Kane, le tournage. |

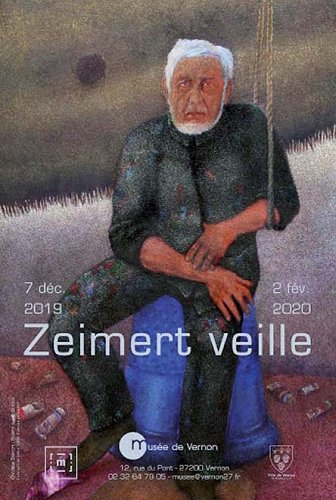

Restons dans les arts plastiques. J'ai salué ici même jadis (Brèves n°38, novembre 2006) l'un de nos peintres les plus somptueusement déconnants : Christian Zeimert. Autant que ses tableaux, comptaient leurs titres calemboureux : Jésus et ses dix slips, Trois patères et un navet, La théière de Chardin... Monument aux ivres-morts... Zeimert connaissait comme personne les vertus de la dérision, les pouvoirs magiques et la noblesse du calembour, que tant de pisse-froid parmi nous ignorent. Son anarchisme souriant était une source fraîche, un baume.

IL a fini par se tailler, à quatre-vingt-six ans, laissant inachevées deux toiles : La Mère de Debussy passant l'après-midi avec un faune et Escalier descendant des nues et prenant du champ. Adieu l'artiste, et longue vie à ton œuvre salubre.

Sa dernière expo |

D'art en art, passons à la chanson. Je pourrais chanter derechef les louanges d'Anne Sylvestre, dont je savoure les exquises paroles tous les jours depuis deux mois, mais non : volkovitch.com, toujours à la pointe du progrès, accueille ce mois-ci... Aya Nakamura !

Aya quoi ?

Aya Danioko, native de Bamako, a pris un pseudo japonais. Pour faire un tabac à Yokohama sans doute. Eh bien c'est réussi : elle est la chanteuse française la plus connue actuellement dans le monde.

Écouté sur dailytube son tube planétaire, «Djadja». Si les paroles n'étaient pas sous-titrées — En catchana baby tu dead ça etc. —, je ne les comprendrais guère mieux que son public nippon. Aïe, aya... Si je ne dis pas que tout ça me paraît nullissime, c'est que j'ai trop peur de passer pour un vieux con.

Heureusement, côté fringues... |

Il me faudra quelques jours pour m'en remettre, alors que depuis deux mois j'écoute Chopin quotidiennement. Études, Préludes, Ballades, Scherzos... Ah, les ébouriffantes Études... À force de l'écouter, au lieu de s'habituer, on est de plus en plus frappé par ses audaces. L'étalage de virtuosité peut paraître un peu clinquant parfois, un peu gratuit, mais la plupart du temps non, ça déferle que ça en devient sauvage, vertigineux, héroïque, comme dans les Préludes n°16 et 24 ou l'incroyable final de la Deuxième Sonate. Musicien de salon, Chopin ? Allons donc.

Chopin sur la fin. |

Fin de cet étrange mois de novembre. Aux États-Unis, après un long cauchemar, réveil lent et nauséeux. Chez nous, le cauchemar du virus qui se prolonge et plonge nombre d'entre nous dans la détresse, à quoi s'ajoute un autre, moins visible aujourd'hui, mais plus grave encore à long terme.

L'état de droit gravement malade. La France qui devient tout doucement un état policier, gouvernée par le syndicat policier Alliance, à la droite de l'extrême droite. L'Élysée, la place Beauvau et l'Assemblée dégageant une puissante odeur de chiottes. Mais à quoi bon traiter de canailles — ce qu'ils sont — ceux qui nous bombardent de lois scélérates, et de pauvres nuls les pantins qui les votent ? Le petit président, dépassé par les événements, a-t-il d'autre choix pour survivre que de piquer son programme à sa rivale ? Et le véritable criminel en l'occurrence, n'est-ce pas d'abord nous autres citoyens : ceux, majoritaires, qui n'ont rien compris, ouvrent la porte à Big Brother, se mettent cul nu pour qu'il les fouette ; et nous aussi, démocrates lucides mais impuissants, qui ne crions pas assez fort ? Que faire pour que le peuple, comme on dit, apprenne un jour à se servir de son cerveau ? Courage, Sisyphe.

«Quand j'entends parler de violences policières, j'étouffe... |

Pour étrenner l'année nouvelle, dans un mois, il y aura au générique ici même Rolin (Jean), Levinson (Ian), Mercier (Louis-Sébastien), Heine (Heinrich), Ronsard (Pierre de), Gomont (Pierre-Henri), Krasznahorkai (Laszlo) avec à nouveau Nadeau (Maurice) et Léautaud (Paul).

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

On doit exiger de moi que je cherche la vérité mais non que je la trouve.

Un sot savant est sot plus qu'un sot ignorant.