Le Onzième Commandement : Tu ne tenteras point de convertir...

BRÈVES

N°204 septembre 2020

Le Bon Sauvage (le Noble Sauvage, disent les Anglais) est un personnage précieux : à ceux qui au vu de notre Histoire pleine d'horreurs désespèrent de l'espèce humaine, il permet de croire que l'Homme n'est pas (ou ne fut pas) totalement mauvais. Qu'on ait lu ou non Stevenson, qu'on ait vu ou non les tableaux de Gauguin, on se plaît à imaginer le continent le moins connu de la planète, l'Océanie, comme un immense jardin d'Éden, éparpillé sur une poussière d'îles, où l'on vivait dans la paix et les plus douces voluptés.

Paradis perdu, certes, saccagé par le débarquement des Blancs, mais le seul fait de se dire qu'il a existé, ça fait du bien, non ?

Ceux qui ont besoin de ce beau rêve s'abstiendront d'ouvrir le volumineux ouvrage de Nicholas Thomas, Océaniens, Histoire du Pacifique à l'âge des empires, traduit par Paulin Dardel, chez Anacharsis.

En fait, on s'en doutait : le paisible bonheur immobile qu'on imagine est une illusion. Les peuples disséminés sur cet océan immense, malencontreusement qualifié de Pacifique, ont une histoire d'une complication extrême, riche en malheurs et en violences. Catastrophes naturelles, disettes, inégalités sociales, guerres y compris civiles, invasions, esclavagisme... La nature humaine est d'une constance remarquable, le nier serait sombrer dans le racisme : entre l'Océanien et nous, côté violence, il y a un fonds commun, avec la même différence qu'entre le petit artisan et le puissant industriel.

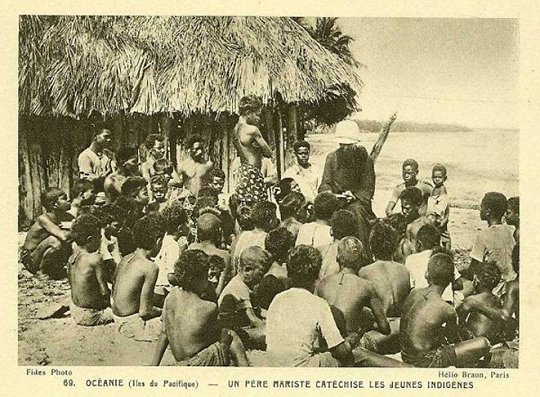

Mr Thomas évoque rapidement l'histoire des peuples océaniens avant notre arrivée (elle est mal connue faute de sources écrites) pour se concentrer sur les relations entre l'autochtone et l'intrus. L'inéluctable colonisation avance à petits pas tout au long de cette vaste fresque, d'une richesse passionnante même pour le non-historien — un vrai roman, par moments —, avec ses acteurs multiples : d'un côté, Tahitiens, Hawaïens, Fidjiens, Vanuatais, Tonguiens, grands voyageurs pour la plupart, et face à eux le colonisateur, ses explorateurs, ses militaires, ses missionnaires, ses marchands. Tous dépeints, semble-t-il, avec un louable sens des nuances : il y a, des deux côtés, des crapules et d'autres qu'on eût volontiers fréquenté. On se rappellera surtout les moments dramatiques, comme le génocide perpétré par les Péruviens aux dépens des habitants de Rapa Nui (que nous appelons «île de Pâques»), mais l'essentiel du livre est sans doute le spectacle des échanges entre deux mondes si différents, mutuellement fascinés. La découverte de l'écriture par les Polynésiens, par exemple. Ou les efforts comiquement maladroits de certains missionnaires.

Un chef local : «Les mousquets et la poudre sont véridiques, donc votre religion doit l'être aussi».

Un autre chef, à propos d'un missionnaire : «Dans la mesure où il ne connaissait aucun des arbres aux alentours, comment pouvait-il bien connaître Dieu ?»

Le Onzième Commandement : Tu ne tenteras point de convertir... |

Revenons à des mers plus familières, puisque grecques :

Ce n'est pas la quête d'une quelconque gloire littéraire qui me pousse à écrire ces histoires de pêcheurs d'éponges. Je suis même le plus mal placé pour cela car j'ai conscience de mes pauvres moyens, en raison de mon âge, de ma santé et surtout de mon peu d'instruction. Je n'ai fait que deux années après l'école primaire. À mon époque (de 1890 à 1898), nous n'avions pas de collège sur notre île de Kàlymnos. Seules les familles riches pouvaient envoyer leurs enfants à Vathy sur l'île de Samos, à Smyrne (principalement à l'école Baxer) ou ailleurs.

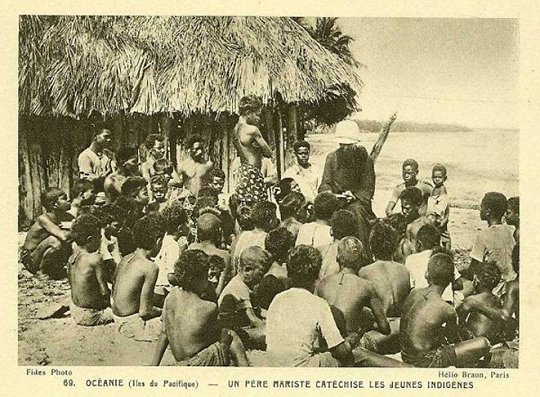

Yànnis D. Yeràkis, né en 1887, pêcheur d'éponges lui-même, a rédigé à la fin de sa vie ses mémoires dont on a lu le début, publiés en 1999 après sa mort ; ils viennent d'être traduits chez Cambourakis par le neveu de l'auteur, Spiro Ampélas, sous le titre Pêcheur d'éponges.

Ce livre, précieux à plus d'un titre, est d'abord un document de première main. Kàlymnos, île aride et pauvre, a vécu pendant des siècles de la pêche aux éponges qui l'a rendue célèbre, mais sur laquelle nous n'avons pratiquement aucun témoignage direct. Il y a pourtant de quoi être secoué par le récit de ces hommes plongeant jusqu'à 70 mètres de profondeur, en apnée ou dans des scaphandres qui les rendent souvent infirmes, quand ils ne sont pas dévorés par les requins. À quoi s'ajoute la misère qui pousse tant d'îliens à envoyer leurs jeunes enfants en Russie pour travailler dans des conditions horribles. Yeràkis a connu cet autre enfer deux fois — blanc d'abord, puis rouge —, et s'il n'est pas devenu communiste, il y a au moins gagné une conscience lucide : les ravages causés par l'exploitation de l'homme par l'homme et la dictature du profit inspirent à cet homme doux des pages pleines de vigueur.

Mais la force de ce Pêcheur d'éponges ne réside pas seulement dans sa dimension historique. Il est un maillon récent d'une longue chaîne qui parcourt les lettres grecques, en commençant par les Mémoires du général Makriyànnis, héros de l'Indépendance, qui savait à peine écrire : ils sont nombreux en Grèce, ces non-écrivains, gens du peuple qui ont pris la plume pour témoigner, donnant parfois de grands livres. On croit entendre dans celui-ci, dans son écriture toute simple et proche de la parole, l'écho de voix grecques plus anciennes, comme s'il existait là-bas une sorte de parole collective, transmissible — laquelle, apparemment, ignore les frontières : pour ce qui est de la voix, mais aussi du contenu, Ulysse Baratin vise juste, dans son lumineux article d'En attendant Nadeau, quand il rapproche Yeràkis de Panaït Israti et Yachar Kemal. (Sacré compliment.)

Wow... |

Et nous voici en Pologne, avec L'hiver d'Andrzej Stasiuk, publié là-bas en 2001 et traduit par Maryla Laurent aux éditions Noir sur blanc.

Qui donc m'a conseillé cet auteur dont j'ignorais tout ? Il a bien fait.

Cinq brèves nouvelles. Cinq hommes plutôt solitaires habitant le même village perdu dans une campagne léthargique, où des flashes de modernité occidentale se noient dans les débris de la civilisation communiste défunte. On n'est pas riche là-bas, on vivote, on bricole.

Mietek descend là pour disparaître aussitôt dans la nuit, mais je n'ai pas à m'inquiéter parce qu'il connaît toutes ces ténèbres comme sa poche, comme la forêt qu'il a pénétrée de tous les côtés en tant que bûcheron, garde forestier, braconnier puis à nouveau bûcheron, garde et ainsi de suite jusqu'à ce que tous ces métiers fusionnent chez lui et lui permettent de se déplacer entre les arbres, y compris dans ses rêves...

La première nouvelle est bien, la deuxième très bien, il y a là une cohérence profonde, on est moins dans l'action que dans la contemplation et cela correspond parfaitement au sujet, à cette obsession de l'immobilité, de l'usure, de la décomposition qui peu à peu, avec une force insidieuse, gagne le lecteur et l'englue :

...puisque le monde ne se termine pas par une explosion, mais par un effritement de rouille.

Et l'éclat métallique de la lune suinte du cosmos comme si elle aussi était une machine élégante et simple qui bénirait ses frères terriens et, au passage, les reliques des objets pétrifiés à jamais, enlisés dans les couches alluviales du temps.

Et voilà qu'une fois de plus un livre qu'on trouvait déjà pas mal du tout décolle peu à peu, nous emmenant vers des hauteurs qu'on n'attendait pas de lui :

Par une nuit silencieuse comme celle-ci, on entend vieillir le monde. Les ampoules électriques grillent, les transistors s'épuisent, la rouille agresse les mécanismes, le bois se consume plus vite dans l'âtre qu'il ne pousse en forêt, nos vêtements se fragilisent et s'étiolent à l'humidité ambiante, le plein devient vide et se brise, la cigarette termine seule son existence dans le cendrier, les images et les sons s'évaporent des bandes magnétiques, l'encre descend dans les Bic, le papier s'effrite comme de l'hostie, et le royaume artificiel des matières plastiques, lui aussi, succombe. Le monde est alors véritablement voué à l'amour puisque l'ombre ténébreuse de la perte de toute chose, tel l'épervier au-dessus de sa proie, plane sur lui.

L'auteur. |

Retour à Paris, mais le voyage continue avec, oui ! Jacques Réda ! Hourrah ! Après Les ruines de Paris, Hors les murs, Châteaux des courants d'air et La liberté des rues, il nous emmène derechef dans les rues de la capitale et de ses banlieues. Le citadin, publié chez Gallimard en 1998, raconte un an de vadrouilles sous la forme de chroniques en prose.

Réda est le meilleur des guides. Il marche lentement, inlassablement, flâneur dont l'œil ne chôme jamais, il remarque tout, et si sa balade réserve des moments d'ennui, comme toutes les voyages — c'est inévitable et peut-être même souhaitable —, ces moments sont la marche d'approche vers des trésors. Avec Réda, loin des parcours balisés, nos décors quotidiens que nous ne savons pas regarder dévoilent une foule d'humbles merveilles, délicieusement vues et décrites. Dans une rue de Ménilmontant,

j'ai vu ces trois immeubles miraculés par la lumière ; elle les aimait. Des immeubles pourtant bien ordinaires, mais avec des blancs et des ocres que le couchant empruntait à Titien.

Plus loin, on rencontre des «cerisiers explosifs», ou des

rangs de peupliers tels de frémissants docteurs glosant les subtilités de la lumière au fil des jours, des nuits, des heures, des saisons.

Toutes choses, arbres, maisons, rues entières, deviennent vivantes et fourmillantes de secrets. Puisque, dit l'explorateur,

plus intensément que beaucoup — jusqu'au déséquilibre — je perçois les desseins occultes d'un site à l'aspect innocent.

Le coureur de banlieues que je fus est particulièrement sensible aux pages suburbaines, avec leurs

furtives échappées sur le secret mille fois éventé mais toujours agissant des baraques, des jardins,

je vois ses chemins croiser les miens, je retrouve mes émotions devant la beauté bancroche de ces lieux dédaignés, je retrouve surtout cette lueur mystérieuse vers quoi je courais. En effet,

Il y a sans doute une aimantation naturelle en moi pour les vestiges. Mais ce n'est pas une nostalgie qui me porte à les rechercher. Leur persistance me frappe plutôt comme une sorte de promesse. Je ne crois pas que le monde qu'ils évoquent n'ait pas disparu : en dépit de la raison et de l'expérience, il me semble qu'ils veillent aux lisières d'un monde qu'on ne connaît pas.

Oui, la balade selon Réda, bien plus qu'une agréable cueillette de vignettes pittoresques, est une quête, une avancée vers on ne sait quelle révélation, pressentie, jamais accomplie, et j'aurais pu dire alors, comme lui, que

j'espère toujours trouver ce chemin conduisant, comme dans certains rêves, sans cesse plus loin à mesure qu'on se sent de plus en plus proche du but.

Et c'est un pur bonheur. Récit de voyages, Le citadin ? Sans doute, mais il offre avant tout un art de voir, un art d'écrire, un art de vivre en bonne entente avec le monde.

Et celle-là, m'sieur Réda, vous l'avez repérée ? |

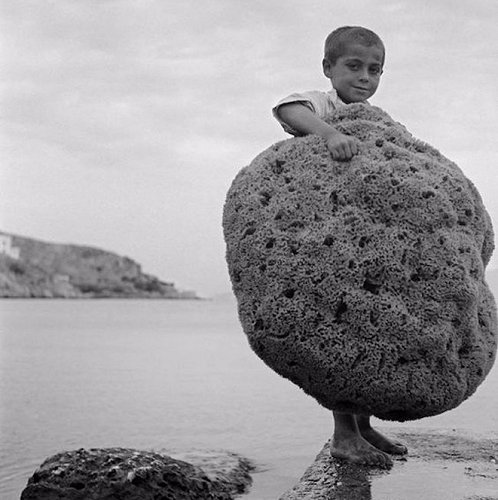

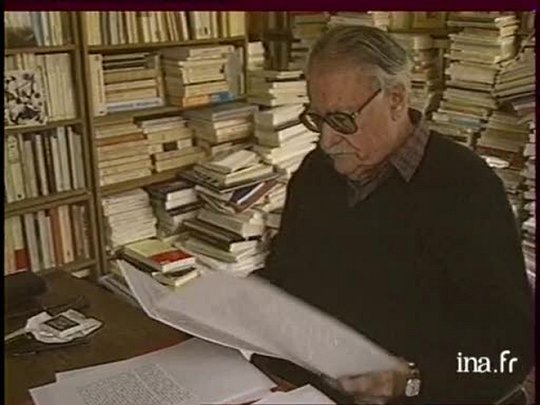

Maurice Nadeau, Soixante ans de journalisme littéraire, tome 2 (suite). Le plus beau dans la moisson de 1953, c'est peut-être le papier sur Hemingway et son Vieil homme et la mer, chef-d'œuvre d'éloge empoisonné (mon Mac a d'abord écrit empoissonné).

À la première lecture, dit Nadeau, le livre nous empoigne.

Jamais nous n'avions assisté comme ici à pareil triomphe de la technique. Il n'est pas un mot, en effet, une intention qui ne soient savamment calculés et dont le nombre, la force ou l'étendue ne concourent à la même impression d'ensemble. On dirait un chef-d'œuvre d'horlogerie.

Oui, mais

S'il est des œuvres «classiques» qui résistent au dépeçage critique en gardant leur part de mystère et d'inconnu, Le vieil homme et la mer ne supporte pas sans dommage le traitement consécutif à une première lecture. Nous voyons trop comment c'est fait et bien fait. La surprise envolée, l'émotion ne revient plus (...) Le vieil Alain disait déjà qu'il n'est pire ouvrage qu'un ouvrage trop bien fait.

À part ça, année très riche comme toujours, des articles souvent longs, denses, fouillés — une trentaine de pages en trois livraisons, notamment, sur un livre de Dionys Mascolo, Le communisme. Autre époque... Quelques débutants salués comme ils le méritent par le grand découvreur : Barthes et son Degré zéro de l'écriture, Calaferte et son Partage des vivants, Bonnefoy et Du mouvement et de l'immobilité de Douve. Un beau plaidoyer pour Machiavel. Le lot habituel d'oubliés qu'on a envie d'aller chercher dans les poubelles de l'Histoire : Ignazio Silone pour Une poignée de mûres, Walter Baxter pour Le chemin des hommes seuls, Jean Cordelier pour Les yeux de la tête. Et en prime, cette ébauche de critique olfactive :

Les grandes œuvres ont une odeur. Celui qui, dans une nouvelle histoire de la littérature, les rangerait d'après leurs qualités olfactives, ne perdrait pas son temps. Il placerait ensemble Homère, Melville et Conrad sous le signe des senteurs du large, de la marée, des vieux ports et des ponts de navire goudronnés, Sade, Nietzsche et Rimbaud sous celui de l'ozone que contient, dit-on, l'air d'orage. Il mettrait à part ceux qui sentent l'encre sèche et les vieux papiers et tout au bout, en appendice, ceux qui ne sentent rien parce que tout ce qu'ils disent sort uniquement de leur cerveau.

(Des noms ! Des noms !)

Nadeau. |

Lu voilà un quart de siècle le premier livre d'Anne Serre, Les gouvernantes. Souvenir très vague, mais ensoleillé. Elle a publié depuis une quinzaine de titres chez des éditeurs — Champ Vallon, Le Temps qu'il fait, Verdier, Mercure de France — dont les noms sont gage de qualité. Et voici Au cœur d'un été tout en or, paru cette année au Mercure.

Trente-trois nouvelles plutôt courtes, perles reliées par plus d'un fil. Thème récurrent, par exemple, le changement de personnalité : le personnage devient quelqu'un d'autre, comme cette vieille dame très digne qui soudain adopte un comportement aberrant. C'est dans la première nouvelle, la plus belle sans doute, la plus troublante : triste sénilité ou réjouissante émancipation, on ne saura pas, l'équilibre étant parfaitement maintenu entre rire et larmes. Et l'on éprouve à lire toute la suite le même plaisir subtil, dans ces histoires sans événements fracassants, où cela dérape de façon insidieuse, doucereuse, avec des sourires qui parfois tournent à la grimace inquiétante, et une tendance générale au mélange des sentiments. Exemple : une jeune femme est dans une situation amoureuse inextricable.

Heureusement, si je puis dire, Beckett mourut, au bon moment, à ce moment-là. Et cela me fit tant de peine — à vrai dire, j'eus l'impression, en apprenant la mort de Beckett, que l'une des dernières lampes sur terre s'éteignait — que mon histoire amoureuse embrouillée passa au second plan et ne m'intéressa plus du tout.

Anne Serre. |

Emily Dickinson, elle aussi, je l'avais abordée naguère — comment rester à l'écart d'un tel monument ? C'était un choix de poèmes traduit par Charlotte Mélançon sous le titre Escarmouches, dans la collection Orphée de La Différence. J'écrivais ici-même, en décembre 2012, évoquant mon approche malaisée de «l'immense poétesse» : «Il me semble que je les ténèbres s'éclairent un peu à chaque fois. D'ici dix ans, vingt ans, qui sait, j'y verrai presque clair !»

Prédiction vérifiée : huit ans après, je me sens chez elle en terrain plus familier — un peu plus. Plus conscient de ce qui se passe. Et du coup plus impressionné, presque effrayé.

Effrayante, cette petite vie confinée d'où jaillit cette poésie ouverte à l'infini de l'univers et de la pensée, poésie brûlante ou glacée, on ne sait, avec ses poèmes scintillants, d'une concentration elle-même effrayante, où les majuscules grossissent les mots comme une loupe, changent les noms communs en noms propres, où les fameux tirets séparent et en même temps relient, font haleter le poème ou plutôt le ralentissent, on ne sait pas non plus.

The Brain — is wider than the Sky —

For — Put them side by side —

The one the other will contain

With ease — and You — beside

The Brain is deeper than the sea —

For — hold them — Blue to Blue —

The one the other will absorb —

As Sponges — Buckets — do —

The Brain is just the weight of God —

For — Heft them — Pound for Pound—

And they will differ — if they do —

As Syllable from Sound —

Le Cerveau — est plus spacieux que le Ciel —

Car — mettez-les côte à côte—

L'un contiendra l'autre sans peine —

Et Vous — de surcroît —

Le Cerveau est plus profond que la mer —

Car — tenez-les — Bleu contre Bleu

L'un absorbera l'autre —

Comme l'Éponge — l'eau du Seau —

Le Cerveau a le poids exact de Dieu —

Car — pesez-les — Once pour Once —

S'ils diffèrent — ce sera comme

La Syllabe et le Son —

Cette fois je lis Dickinson dans une version française de Claire Malroux, grande traductrice, poétesse elle-même, qui la connaît comme personne. Car l'adieu, c'est la nuit (Poésie/Gallimard) rassemble quatre cents pages de poèmes précédées d'une préface en tous points admirable. Rien que de la lire, on se sent dickinsonien jusqu'à l'os. Quant à la traduction, c'est un combat héroïque, Claire Malroux déploie tout son talent, mais que faire face à la concision de l'anglais, cette langue terrible, et qui plus est de cet anglais-là ? Comment conserver la tension de ces vers ultra-courts, leur balancement perpétuel, en leur trouvant des rimes en plus ? L'adversaire le plus résolu des éditions bilingues se réjouit d'en trouver une ici, pour s'imprégner de la musique originale, de sa danse, que le français ne peut donner qu'un écho.

Emily Dickinson. |

Côté musique proprement dite, passé quelques semaines avec Schumann. Ses pièces pour piano d'abord, Études symphoniques en tête — souvenir inoubliable, leur découverte à Vaison-la-Romaine en 1971, un soir d'été, jouées impérialement par Sviatoslav Richter. Je me sens plus que jamais remué par la démesure du piano solitaire, par sa folle bataille pour faire autant de notes et de bruit que l'orchestre, pour rivaliser avec tous ses instruments, si bien qu'en comparaison les tutti ronflants des symphonies du même, écoutées ensuite, me paraissent un peu grandiloquents et vains ; David m'émeut davantage que Goliath. Finalement c'est peut-être quand il joue sans rouler des mécaniques, piano et lento, ou avec peu d'instruments, que l'orchestre me séduit le plus.

Cinq pieds, le pianiste ? |

Les salles obscures ? Encore désertées, la faute au virus, comme si le bon peuple risquait sa vie dans ces lieux presque vides.

Ce mois-ci encore, une foule de nouveaux films alléchants. Choix difficile. Le nôtre : d'abord un film mongol d'un certain Wang Quan'an, La femme des steppes, le flic et l'œuf, plongée dans les steppes mongoles d'une rare splendeur visuelle, un peu complaisante parfois, mais qui vaut mieux que son titre français idiot. Puis le petit dernier du réjouissant tandem Kervern-Delépine, Effacer l'historique, inventif comme toujours, ravageur et déjanté à souhait, sur le pouvoir malfaisant des nouvelles technologies.

D'autre part, honneur aux anciens, deux classiques inusables des années 50 : Mister Arkadin d'Orson Welles, superbe, envoûtant, mais qui étrangement s'efface aussitôt de la mémoire comme un rêve, et l'opus 1 de Fellini, le délicieux Cheikh blanc, dérisoire et tendre, où plane l'ombre de Chaplin, mais le grand Fellini est déjà là. C'est en 1963 qu'Alberto Sordi m'est apparu sur sa balançoire, entre ciel et terre, et le retrouvant aujourd'hui je ne suis pas moins sidéré.

Alberto Sordi sur sa balançoire. |

Et pour finir, un regret : le coma profond de la rubrique de l'ANDOUILLE DU MOIS. Elle mériterait parfois de renaître — ce mois-ci par exemple, pour couronner qui ?

Notre actuel président.

Qu'a-t-il donc fait de pire que d'habitude ?

Oh, pas grand-chose apparemment. Après quelques efforts hypocrites pour verdir son image, il se lâche comme d'habitude, traitant avec mépris de «Amish» ceux qui doutent un tant soit peu des bienfaits de la 5G, son nouveau gadget. Et alors, dira-t-on ? Est-ce bien méchant ? N'est-ce pas mieux d'être assimilé aux doux Amish que de se faire traiter d'ayatollah ou de Khmer vert ? Ne faut-il pas féliciter de sa modération verbale cet homme par ailleurs dur et froid qui entasse les lois répressives et attise les violences policières ?

Je ne sais pas trop moi-même pourquoi «Amish» a fait tilt à ce point en moi. J'imagine l'un des conseillers du prince lançant «Et si tu les traitais d'Amish ? — Ah oui, super, marrant, ça va leur faire drôlement mal !» On remplace l'écolo-qui-s'éclaire-à-la-bougie, qui commence à dater, par l'écolo-qui-s'éclaire-à-la-lampe-à-huile, on est tout content tout fier. Du coup, ce président jeune, réputé intelligent et moderne, m'apparaît soudain vaguement ringard : on ne se vautre pas ainsi impunément dans l'humour beauf. Comme quoi on peut être en même temps un golden boy arrogant et brutal et un grand couillon.

«Les pauvres. Ils vivent encore dans le passé.» |

Au menu de novembre ? Nadeau toujours, son pote Saillet, Pouchet, Steiner, Michelet (Edmond), Karabulut...

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

L'amour est spirituel jusque dans la chair et charnel jusque dans l'esprit.

Vous êtes bien trop digne d'être aimée, pour que jamais l'amour vous rende heureuse.