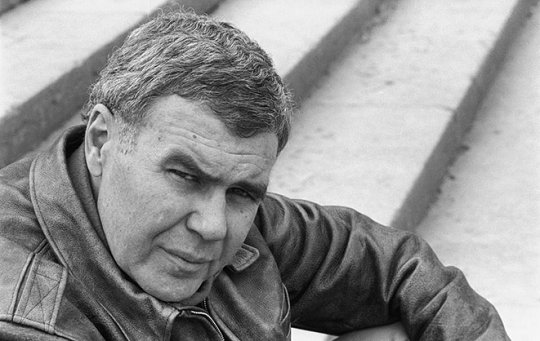

Nadeau avant 1952.

BRÈVES

N°203 septembre 2020

Lorsque Nadeau a pris congé, à cent-deux ans, j'ai été triste évidemment de perdre un être cher, même si la mort à cet âge-là n'a rien de bien scandaleux, mais je ne m'attendais pas à ce que sept ans plus tard il me manque toujours autant. De n'être plus sous son regard, j'ai l'impression d'exister moins.

Voilà pourquoi je me réjouis de ce cadeau d'outre-tombe : le tome 2 de ses écrits journalistiques, Soixante ans de journalisme littéraire, Les années «Lettres Nouvelles», 1952-1965, aux éditions qui portent son nom. C'est comme de retrouver au grenier, inespérément, une malle de photos d'où sortent ceux qu'on aime, tout jeunes, tels qu'on ne les a pas connus.

1500 pages en treize ans ! Il conviendra de les déguster en plusieurs mois pour faire durer le plaisir. Ce mois-ci, l'an 1952. Nadeau écrit à L'Observateur, au Mercure de France et parfois aussi aux Temps modernes des articles d'une taille impressionnante, impensable aujourd'hui. Il se penche longuement, par exemple, sur Gide qui vient de mourir ; sur le Dimanche de la vie de Queneau qu'il apprécie fort ; du Hussard sur le toit de Giono qu'il admire, mais avec de subtiles réticences ; sur Céline aussi, alors exilé, pestiféré, mais pas question de nier son génie. Céline est un poète

malgré lui, en dépit de tout et de son besoin d'engluer l'univers de sa bile. Le Voyage, comme Mort à crédit, comme Guignol's band, sont de vastes poèmes avec retour obsédant des thèmes, évasions de la réalité, transmutation de cette réalité en une matière de songe noir et visqueux...

[Sa langue] est la plus belle, la plus dense, la plus charnue, la plus vigoureuse, la plus vivante et la plus imagée, la plus émouvante qui soit.

Très bel article, également, sur le XVIIe siècle à ses débuts, avec hommage appuyé aux Libertins, héros persécutés, Théophile de Viau et Gassendi en tête. Borges, encore inconnu en France, fait son entrée avec Fictions. On espère aussi quelques éreintements de gloires boursouflées, mais de ce côté-là pas grand-chose. Nadeau n'est pas un serial killer de la critique. Il n'accable pas trop Gracq et son Rivage des syrtes qui pourtant l'a laissé froid (il sera nettement plus chaleureux avec la suite de son œuvre), il ne démolit pas non plus André Stil, écrivain communiste pur jus, mais le démonte avec l'ironie doucereuse qu'il manie en virtuose. Non moins savoureuse, la recension d'Au moment voulu de Maurice Blanchot :

Pour parler du dernier récit de Maurice Blanchot avec quelque chance de se faire entendre, il faudrait d'abord se flatter de l'avoir compris. Je ne vois personne, pas même Georges Bataille, qui se félicite d'y être parvenu. (...) Nulle insatisfaction pourtant, et c'est là le bizarre. Au contraire : une magie apaisante. Est-il désirable, en fin de compte, que nous ayons un jour le mot de l'énigme ?

Autre plaisir en lisant Nadeau : dénicher des auteurs que la postérité, malgré leurs qualités, a jetés à la poubelle. Ce mois-ci, pas grand-chose, sinon peut-être Maurice Saillet, aujourd'hui disparu des radars, que Nadeau couvre de fleurs. En raison de leur amitié ? On verra ça de plus près le mois prochain.

Nadeau avant 1952. |

J'ai rencontré jadis dans le bureau de Nadeau, et même interviewé pour la revue TransLittérature, l'écrivain-traducteur Georges-Arthur Goldschmidt. Un homme charmant.

Nadeau l'appelait par ses initiales : GAG. Son œuvre pourtant n'a rien de comique, marquée qu'elle est par une jeunesse de cauchemar. Allemand et protestant, mais à demi juif, Goldschmidt encore enfant doit fuir son pays, juste avant la guerre qu'il passera dans un pensionnat des Alpes françaises, puis, une fois dénoncé, dans une ferme voisine.

Le cœur lui avait tant battu au passage des soldats allemands dans la ferme où on l'avait caché : un plancher seulement le séparait des Allemands, recouvert de foin, il restait immobile, couché à la retombée du toit, sans le moindre mouvement, devenu poutre, il se figurait cubique et sec, parcouru de fibres et de fentes, pris dans cet être-poutre, peu à peu gagné par cette consistance de poutre, par les irrégularités et le râpeux du bois.

La peur n'est pas le pire : s'y ajoutent l'humiliation, la culpabilité : l'adolescent est régulièrement puni, fouetté nu, ses camarades en font leur esclave sexuel, et le pire, c'est qu'il y prend goût. Ce martyre de plusieurs années, il va le raconter plusieurs fois, dans son autobiographie mais aussi dans des récits à la troisième personne, vaguement teintés de fiction, dont La forêt interrompue, paru en 1991 au Seuil.

On aimerait la comparer avec les autres, cette confession, tant elle est contée de façon étrange, avec, dans certaines scènes, une précision folle dans la description du décor (objets, paysages), et en même temps un flou extrême dans celle de l'action — surtout dans celle des sévices, comme si les mots n'osaient pas toucher une zone restée à vif. Avec aussi un va-et-vient vertigineux entre les époques — avant-guerre allemand, pensionnat, ferme, visite en Allemagne après-guerre —, les souvenirs se réveillant de lieu en lieu, poursuivant le narrateur avec plus de cruauté encore que les Allemands, et les paysages longuement décrits, presque tous immenses, faisant communiquer toutes ces époques :

et d'allée en allée les horizons s'agrandissent et la poitrine se serre à la pensée de l'immensité du monde,

car on n'est plus à l'abri nulle part.

GAG, bien après. |

Encore un récit autobiographique : 28, boulevard des Capucines, de David McNeil, en Folio. Comme son nom ne l'indique pas, McNeil est le fils du peintre Chagall. Il s'est fait connaître comme chanteur et (surtout) comme auteur-compositeur avant de se mettre aussi au roman. Ce polyvalent a écrit pour une flopée de stars de la chanson, de Montand à Voulzy en passant par Charlebois. Il est pote avec un tas de chanteurs, et pas seulement : il a le chic pour croiser, sinon toujours fréquenter, les grands de ce monde — les grands selon ses critères et ceux, je l'espère, des volkonautes : Hugo Pratt, Doisneau, Beckett...

Le livre énumère ces rencontres, avec pour apothéose le concert que McNeil donne en 1997 à l'Olympia (situé au 28, boulevard des Capucines) avec Souchon-Voulzy, Renaud, Charlebois, Julien Clerc etc. Le récit ne ravira pas seulement les fans de ces messieurs : le chroniqueur a une fort jolie plume, et quant à son penchant pour le name-dropping et sa légère tendance à l'autosatisfaction, ils n'ont rien de gênant. D'autant qu'il peut être fier de lui, le parolier : les extraits de chansons qui ponctuent son texte, pour notre bonheur, montrent l'étendue du talent de cet acrobate des mots.

Balançant

Dans la rue des

Bouts de pain aux moineaux

Un passant

S'est évadé

Des photos de Doisneau...

Pull-over

À l'envers

Tirant sur son mégot

C'est Prévert

Dagobert

Aux Deux magots.

Ou bien «Hollywood», que chanta Montand :

Ma mère dansait dans les bars

imitant Jean Harlow

Mon père lançait des poignards

au cirque à Buffalo

Puis un jour on m'a dit "go west"

alors j'ai pédalé

De New-York à Los Angeles

sur un vélo volé...

(...)

Elle nous mettait dans la cuisine

pour ne pas qu'on regarde

En deux mois on jouait tout Gershwin

sur des verres à moutarde...

McNeil et Charlebois en duo |

Et puisque nous sommes aux States...

Voici douze nouvelles de Raymond Carver datant des années 80, réunies sous le titre Cathedral, ce qui donne en traduction française Les vitamines du bonheur (Mazarine).

Carver : une légende. Maître incontesté de la nouvelle américaine, dit-on. Apôtre du minimalisme : ni grands événements, ni grands mots, des personnages ordinaires menant des vies ordinaires. Je lis le recueil d'un bout à l'autre avec un plaisir extrême. Derrière la simplicité de l'intrigue et de l'écriture, une grande richesse humaine, une grande finesse de touche.

Et au moment d'écrire là-dessus, panique. Ça racontait quoi déjà ? Et que vais-je en dire ? Le minimaliste me rend minimal. Impression étrange que cet oubli, certainement dû à la raréfaction de mes neurones, tient aussi à la nature de l'œuvre, à un naturel, une aisance, une fluidité, qui la fait s'insinuer en vous, tout de suite assimilée, incorporée.

Peu à peu, tout de même, des bribes remontent à la surface. Dans «Plumes», ce dîner plein de malaise entre deux couples. Ces autres couples boiteux, ces chômeurs, ces types qui boivent trop. Cet enfant à l'hôpital, dans le coma, qui meurt, et le boulanger qui veut qu'on lui paie le cadeau d'anniversaire qu'on n'est pas venu chercher, qui râle, et la réconciliation finale entre parents de l'enfant mort et boulanger... superbe histoire...

J'ai tout lu en v.o. La traduction ? Je n'ai pas manqué d'y jeter un œil professionnel. Des «merde» et des «putain» ici et là pour faire américain — mais en même temps «Je ne peux même pas chier comme les gens normaux» devient «J'en arrive à ne même plus pouvoir vomir...» À part ça, pas mauvaise, non, juste un peu guindée, un peu lourde — mais ce peu-là cela suffit à rompre un charme, une magie impalpable cachée dans l'absolu dépouillement.

Raymond Carver himself |

Avoir un faible pour les nouvelles ne dispense pas de lire des romans. Jean-Pierre Martin nous en donne un de temps à autre, entre un essai et un récit autobiographique, et justement voici Mes fous, qui vient de paraître à l'Olivier.

Le narrateur a un don terrible : il attire les malades mentaux. Tous viennent se confier à lui, chercher réconfort, sentant confusément peut-être que lui-même ne va pas trop bien. Il est en congé de maladie, son père est mort mélancolieux, lui-même a quitté sa femme, l'un de ses fils est bizarre et sa fille carrément schizophrène. Il «se délite», dit-il. Ballotté entre désir de solitude et besoin d'être ensemble, il passe son temps à observer ceux dont il se sent si proche. Ne forment-ils pas, eux et lui, une confrérie d'«êtres ultrasensibles» ?

Et nous voyons défiler toute une galerie de portraits hurlants de vérité. Où les a-t-ils tous rencontrés, le romancier ? Il les décrit avec un luxe de détails qui sonnent juste, une rare compassion (pardon : une empathie) et un humour désolé qui éclaire un peu le tableau, tout en serrant le cœur — l'une des beautés de ce livre, c'est le ton qu'il trouve et maintient, cette musique subtile où la légèreté n'efface pas la tristesse.

Tout le monde ici n'est pas cliniquement fou, loin de là, mais les normaux (tel un autre fils du narrateur, suradapté, hyperactif, triomphant) sont-ils un exemple à suivre ? Mes fous se révèle assez vite le tableau d'une société malade :

Je me suis demandé : Qui est le plus fou ? Celui qui pense à la mort chaque jour, comme moi, ou celui qui est possédé par le langage de l'entreprise ?

La vérité c'est que je l'ai pris en horreur, mon travail. Et particulièrement les réunions. J'ai un problème de lucidité. Je vois trop les masques, les simagrées, les sourires postiches, la mélancolie sous les poses. Les petits hommes qui se prennent pour quelqu'un. Les surimportants qui pontifient. (...)

Conclusion : «Je me suis dit qu'il valait mieux quitter ce Titanic». Et c'est le finale de l'histoire, où le narrateur se réfugie à la campagne, fuyant le «délire général» d'un monde «plus que jamais borderline, aujourd'hui que la folie est au pouvoir dans plusieurs États du monde». C'est du même coup le sommet du livre. Le père et l'un de ses fils, écolo pur et dur, décrit jusqu'alors avec une douce ironie, se retrouvent alors, unis face au désastre écologique — au désastre tout court — que nous vivons, dans des pages d'une rare tendresse, tandis que l'émotion et l'indignation culminent et que Mes fous se confirme comme le plus beau des romans de son auteur, l'un de ses plus beaux livres toutes catégories confondues, l'un des plus lucides, et sans conteste le plus émouvant.

Jean-Pierre Martin |

Soufflons un peu en quittant les hauteurs de la folie pour les pentes de la connerie, plus douces en principe. L'Histoire universelle de la connerie, aux éditions Sciences humaines, est un fort volume, on s'en serait douté, où une trentaine d'intervenants sous la direction de Jean-François Marmion explorent minutieusement, quasi scientifiquement, sur 500 pages, tous les aspects de la chose.

La connerie, on doit d'abord la définir. Pas si simple. Contentons-nous ici de cette belle définition : «L'imbécile ne sait pas, le con juge sans savoir». La connerie n'est pas forcément liée à la bêtise, nous connaissons tous des sacrés cons bardés de diplômes et d'une éloquence intarissable.

Il convient également de distinguer entre le simple con, qui n'est peut-être qu'un pauvre con digne de pitié, et sa version agressive : le connard, sinistre personnage. Sinistre, mais

Il y a autant d'avantage que d'inconvénient à être un connard. On se sent plein d'assurance, on cherche le pouvoir. Les connards sont souvent populaires, ils trouvent facilement des partenaires sexuels.

La preuve : pour les cocus, le rival est toujours un connard.

L'ouvrage est très inégal, mais les moments forts abondent. Cette question, par exemple : Le pouvoir rend-il con, ou les cons ont-ils davantage soif de pouvoir ? Réponse nuancée de Robert Sutton, professeur en sciences du management à Harvard : ça dépend. Le pouvoir «favorise surtout la révélation sans complexe d'une connerie préexistante», mais il arrive aussi qu'il rende con, et Sutton d'expliquer brillamment comment.

Profitons-en pour remarquer que l'équivalent anglais de notre con, asshole, est incomparablement plus juste anatomiquement, ce qui nous fournit une jolie transition vers un domaine où la connerie n'a encore jamais cessé de se déchaîner : la misogynie. Une page vengeresse épingle, citations gratinées à l'appui, Platon, Aristote, les Pères de l'Église, Schopenhauer, Kant... D.H. Lawrence enfonce le clou : «Que fait une femme quand on l'autorise à raisonner ? Elle déraisonne.» Au XIXe siècle, un rapport de police décrit une féministe militante comme «affligée de folie et d'hystérie, une maladie qui la porte à se penser l'égale des hommes».

Mais attention, ne nous drapons pas dans notre vertu trop vite. Messieurs — s'il en est qui me lisent —, qu'aurions-nous pensé à l'époque ? Et sommes-nous sûrs, hommes ou femmes, de ne pas être de sacrés cons, nous aussi ? L'essentiel du livre, son passage le plus précieux, vient au tout début sous la plume de Jean-François Marmion :

Si une Histoire universelle de la connerie avait vu le jour en France au début du XXe siècle, sans doute aurait-elle qualifié d'abrutis, de scélérats et d'imprudents dégénérés les féministes, pacifistes, anticolonialistes, cosmopolites et laïcards alors marginalisés. Et qui sait quels beaux principes d'aujourd'hui atterriront demain dans les poubelles de l'Histoire ?

Bel effort... |

Et Baudelaire, qu'a-t-il dit des femmes ? On ira chercher une autre fois, c'est plus prudent. Avant de revenir comme le mois dernier à ses inépuisables Fleurs du Mal, fait un tour du côté du Spleen de Paris. L'ai-je déjà lu en entier ? Pas pu, cette fois encore. Elles me semblent verbeuses et vaines, ces proses, elles me tombent des mains. La magie s'est envolée, contrairement à l'albatros des poèmes, ailes repliées, qui se traîne sur le sol.

Retournons vite aux splendeurs des Fleurs du Mal.

— Ah ! Seigneur ! donnez-moi la force et le courage

De contempler mon cœur et mon corps sans dégoût !

Ces vers célèbres si familiers, émotion de les trouver tout à la fin d'un long poème d'une rare intensité, «Un voyage à Cythère», où même les passages déclamatoires («Et ses bourreaux, gorgés de hideuses délices») forcent l'admiration.

Et le sonnet «Le mort joyeux», autre joyau noir, que j'ai l'impression de découvrir !

Dans une terre grasse et pleine d'escargots

Je veux creuser moi-même une fosse profonde,

Où je puisse à loisir étaler mes vieux os

Et dormir dans l'oubli comme un requin dans l'onde.

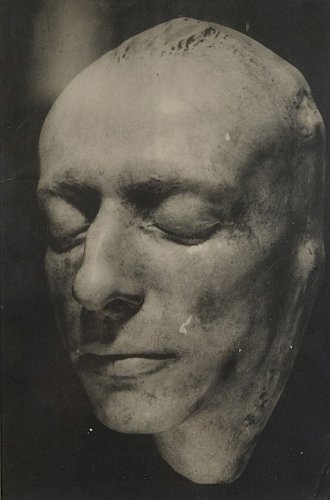

Son masque mortuaire. |

Il aura vite passé, ce mois d'août. Et juillet donc. À part une courte virée normande, nous n'aurons pas quitté notre coin de banlieue, absorbés par nos travaux respectifs, jardinage ou bricolage verbal.

Le traducteur, avec plusieurs casseroles sur le gaz comme toujours, s'est tout spécialement régalé en traduisant Dion?sios Solomos, père fondateur de la poésie grecque moderne il y a deux cents ans. Après avoir traduit quelques délicieux poèmes de jeunesse, qu'on peut lire sur ce site, j'entre dans les grands poèmes de la maturité, inachevés, obscurs, d'une force et d'une âpreté rares. Quelle étrangeté, quel souffle !

Et les voici, trois frères déterrés

Qui dans la main leur cierge éteint gardaient,

Et qui sans cesse, où qu'il aille, égaré,

Ses pas pressés, désespérés, suivaient.

Ballants, graisseux et partout déchirés

Les vêtements de fête qu'ils portaient,

Autour des stalles, derrière et devant,

Épouvantails près de lui s'agitant.

Le harcelant, ils sont juste derrière,

Ou bien devant, et de tous les côtés.

En même temps huit pieds frappent la terre

À même allure ; il s'entend haleter.

Fuyant ces formes issues des Enfers,

Plus vite encor, plus loin il veut sauter,

Comme en été ces étoiles qui passent,

Suivies d'une traînée de plusieurs brasses.

Quarante fois ils font de compagnie

Le tour des lieux, et l'église, vibrant,

de quarante encensoirs semble remplie

et de l'odeur de l'encens l'enivrant.

Et tous, toujours, courent avec furie,

Les poussiéreux traînés par le vivant.

Tous trois chuchotent, leurs têtes se touchent,

Et le coton s'agite dans leurs bouches.

Le miel des anges accueillera ces poèmes, inédits en français pour la plupart, au printemps prochain si tout se passe bien, et ce sera un vieux rêve réalisé, un de plus.

Le poète. |

Seules sorties du mois, deux ou trois petites sorties cinéma dans Paris somnolent. L'UGC Les Halles et ses 27 salles, monstre effrayant. Le Reflet Médicis de ma jeunesse, rue Champollion, survivant anachronique, refuge douillet, pour combien de temps ? Le rituel du DVD toujours, dans notre salon. Cher DVD, d'ores et déjà désuet, bientôt remplacé, si j'ai bien compris, par le streaming.

Six films ce mois-ci, six bons moments.

La baie sanglante (1971) de Mario Bava, petit-maître du film d'horreur. Une baie paradisiaque convoitée par des promoteurs, des meurtres du début à la toute fin, au point que tout le monde meurt, comme dans Dix petites personnes de couleur d'Agatha Christie.

Nelly et Monsieur Arnaud, de Claude Sautet, chaste histoire d'amour entre le vieux Serrault et la jeune Béart, scénario subtil et délicat, de la belle ouvrage. Elle donne envie de voir les autres films du monsieur, qu'on a un peu snobés autrefois.

Hotel by the river, film de l'année signé Hong San-soo. Encore une histoire entre un vieux et des jeunes femmes, d'une délicatesse infinie elle aussi, dans un noir et blanc moelleux.

Eva en août, de Jonas Trueba, autre film de l'année : Madrid, quinze jours de vacances, une jeune femme, ceux et celles qu'elle rencontre, leurs discussions, délicatesse là aussi, jeunes femmes craquantes là encore ; la critique séduite évoque Rohmer, n'exagérons rien, mais on passe un moment très doux.

Petit paysan d'Hubert Charuel : pas de jolies femmes cette fois, mais des vaches, menacées d'abattage, et un jeune fermier qui les aime au point que ce film, par ailleurs proche du documentaire, va flirter avec le thriller.

The Climb de Michael Angelo Covino, tout juste sorti, américain mais très francocinéphile, sur l'amitié orageuse entre deux hommes. Des scènes aussi pleines d'humour que d'émotion, brillantes, charmeuses, filmées avec une réjouissante virtuosité. Quel beau cinéma !

La scène d'ouverture, déjà célèbre. |

Le virus, les masques et tout ça, on en parle suffisamment dans le JOURNAL INFIME de ce mois. Mais comment ne pas saluer cette bonne nouvelle de dernière minute, annoncée par la ministre :

Les chanteurs d'opéra seront libres de ne pas porter le masque !

Au menu d'octobre, Réda, Dickinson, Serre, Saillet, Stasiuk, Thomas (Nichols), Yeràkis, ça va comme ça ?

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

Toutes choses sont dites déjà, mais comme personne n'écoute il faut recommencer.

La rage d'arriver à une conclusion est la plus funeste et la plus stérile des manies.