Du noir et du blanc — du noir surtout.

BRÈVES

N°202 août 2020

Quand on se promène loin des autoroutes à best-sellers, comme le font ces Brèves, on a besoin d'amis lecteurs aventureux, de libraires curieux, de journalistes fouineurs pour vous montrer le chemin vers les bons livres, cachés pour la plupart, soit jamais remarqués, soit oubliés. La lecture a ce point commun avec la police : pour que ça marche, il faut des indics.

Mais qui donc m'a fait ce cadeau : Mauretania, une traversée, de Chris Reynolds, aux éditions Tanibis ? Pourquoi ne suis-je pas foutu de noter les noms de mes bienfaiteurs ?

C'est une BD. Sur 300 pages, une vingtaine d'histoires, tantôt longues, tantôt très courtes, nées dans les années 80. Plus ou moins reliées entre elles, pas toujours. Tout se passe, nous dit-on, sur une planète nommée Mauretania, mais on se croirait sur la terre, dans des lieux vagues, campagnes et petites villes désertes, à une époque indéterminée, peut-être l'enfance de l'auteur dans les années 60. (Les trains sont anciens, mais on a colonisé la lune.) Dans ces histoires souvent inachevées, lentes, contemplatives, quelques personnages circulent, volontiers solitaires comme dans les tableaux de Hopper, songeurs, parlant peu, plutôt par énigmes, disparaissant parfois sans qu'on sache pourquoi ; des immeubles entiers s'évanouissent et cela ne surprend personne ; on croise des extra-terrestres ; des mortes resurgissent comme dans les films américains d'autrefois, et tout est en noir et blanc comme dans ces mêmes films, avec beaucoup de noir et de silhouettes en ombres chinoises — car le monde est obscur.

Dans Mauretania rien ne se passe comme ailleurs. Si les œuvres originales ne sont pas rares, celle-là passe les bornes. Avec le plus grand naturel. On se dit d'abord, C'est quoi cette chose, toutes ces images où il ne se passe presque rien, mais déjà, sans savoir comment, on est pris. Hypnotisé. Insidieusement contaminé. Pendant plusieurs jours, on restera fiévreux. «Ce ne sont pas des bandes dessinées, ce sont des sortilèges», dit Ed Pinsent dans sa postface, avant d'ajouter — comme il a raison, se dit-on, alors qu'on essaie vainement d'analyser le pouvoir magique de ces pages —, «Je sens que l'essentiel du sujet m'échappe à mesure que j'écris».

Du noir et du blanc — du noir surtout. |

On reste dans l'étrange avec Dying inside de Robert Silverberg, devenu L'oreille interne en français, chez Folio SF. Science-Fiction, vraiment ? L'auteur a écrit des romans SF par dizaines, mais nous sommes cette fois dans l'Amérique des années 60 à 80, réalistement décrite. Seule infraction : le héros qui lit les pensées des autres. L'intérêt majeur du livre, c'est l'analyse fine et plausible de son psychisme, et le récit des actes qui en découlent. Ce télépathe se sent béni et maudit à la fois. Son don fait de lui un demi-dieu, mais aussi un anormal, un paria, un paumé. Il rate sa vie amoureuse et même amicale : il connaît trop les autres pour les aimer, à moins que les autres ne puissent aimer cet être différent. Il vivote en écrivain-fantôme, rédigeant des travaux d'étudiants. Pire encore : l'âge venant, peu à peu, son pouvoir s'estompe et disparaît. Drame ou délivrance ?

On croirait que l'auteur a vécu tout cela ! Sa réjouissante critique des milieux intellos, passe encore, mais comment fait-il pour imaginer, par exemple, ce qui se passe dans le cerveau d'une abeille ? d'un poisson ? d'une fille qui jouit ? la relation ambiguë du télépathe avec un autre télépathe, ou ne serait-ce qu'avec les gens normaux, ses amoureuses qui bientôt le fuient, ou sa sœur ?

Et puis c'est drôlement bien écrit, dans une langue vive, inventive, riche en images brillantes, comme cette scène de télépathie dans le métro :

Tandis que la rame glisse dans la station, je perçois quand même çà et là quelques bribes d'identité discrète : une impulsion de désir impérieux, un crissement de haine, une vibration de regret, un brusque ronchonnement intérieur qui s'élèvent de la totalité confuse exactement comme de petits bouts de mélodies disparates surgissent du ténébreux barbouillage orchestral d'une symphonie de Mahler.

Belle trouvaille, l'alternance entre le je et le il dans la narration, comme si le héros-narrateur n'était pas vraiment maître de son identité. Saisissants surtout, les moments d'euphorie, voire d'extase :

Le sol de la forêt est humide et spongieux sous ses pieds nus. Il court, d'un pas léger, accompagné d'un invisible chœur harmonieux qui chante une note et la tient, la tient puis la gonfle en un crescendo parfait, jusqu'à ce qu'il débouche dans une clairière inondée de soleil. La musique envahit alors le cosmos, et se réverbère en une plénitude magique. Il se lance alors à plat ventre, agrippant la terre, le visage contre l'odorant tapis d'herbe. Il sent de ses deux mains la courbure de la planète, et il a conscience du palpitement intérieur du monde. C'est cela, l'extase ! C'est cela, le contact ! D'autres esprits entourent le sien. Dans quelque direction qu'il se dirige, il sent leur présence, leur soutien. Viens, disent-ils. Viens avec nous, ne sois qu'un avec nous, abandonne les lambeaux déchirés de ton moi, laisse partir tout ce qui te sépare encore de nous.

Le traducteur, Guy Abadia, a fait là du bon boulot. Le titre français, salement loupé ? Mettons qu'il vient de l'éditeur.

La télépathie ? Rien de plus simple ! |

L'Israélien Etgar Keret est une star internationale, traduite en quarante langues. De tous côtés j'en entends dire le plus grand bien. Voyons voir.

Son dernier opus, fraîchement paru à l'Olivier, regroupe vingt-deux nouvelles sous le titre Incident au fond de la galaxie. Mêlant réel et fantastique, rire et douleur, Keret pratique cet art du sucré-salé qu'a priori j'adore. Et de fait, il y a là plusieurs histoires — les femmes riches faisant l'aumône, les pères de famille changés en lapins, le chien caractériel, le clone de Hitler — qui sont de purs régals. Quant à «Ne fais pas ça», où tandis qu'un homme se suicide, un veuf ébauche une histoire d'amour, c'est une petite merveille de finesse, d'humour, d'émotion douce-amère. D'autres textes, par contre, déçoivent, malgré une belle traduction signée Rosie Pinhas-Delpuech.

Est-il supérieur, ce Keret mondialisé, au grec Yànnis Palavos, nettement moins connu sur la planète, dont j'ai récemment salué ici le succulent Blague, paru chez Quidam ?

Etgar Keret, écrivain, scénariste, comédien. |

Les rues dans l'aurore, roman d'André Dhôtel, publié en 1945, épuisé depuis des décennies : moins un livre qu'un rêve pour tant de dhôteliens qui le recherchent désespérément. Il est vrai que ce prête à rêver, le plus beau qu'ait trouvé son auteur. Gracq lui-même s'est extasié devant sa magie sonore (mais n'a pas lu le reste du livre).

J'ai fini par dénicher le texte en PDF (par quel canal ? maudite mémoire). J'ai acheté une liseuse exprès pour lui. Puis j'ai attendu. Les rues dans l'aurore, ça ne se lit pas n'importe comment : il faut un mois d'été et deux ou trois journées entières passées à bouquiner, comme autrefois.

C'est le plus long roman de son auteur. L'histoire s'étend sur des années, mais le temps — malgré le passage d'une guerre mondiale, la première — semble immobile. Dans une petite ville paisible, une foule de personnages anime une intrigue plus touffue encore que d'habitude, entre le beau quartier où des notables se disputent le pouvoir et un faubourg pouilleux peuplé de marginaux divers, avec histoires d'amour contrariées, disparitions, réapparitions, bisbilles et raccommodages, et au centre de tout cela un héros qui de l'enfance à l'âge mûr passe le plus clair de sa vie en vaines déambulations, multipliant scandales et catastrophes par ses mensonges compulsifs. Bref, c'est dhôtelissime.

Un personnage déclare :

Les gens guettent nos fautes, et nous avons besoin de commettre des fautes et de gâcher tout ce qu'il y a de bien. Pourquoi ? Comme la campagne est belle !

Ce passage anodin résume l'essentiel, non seulement du livre, mais de l'œuvre entière. Le héros dhôtelien est amené, plus ou moins consciemment, à gâcher une vie trop bien rangée pour accéder à ce bien précieux : l'insouciance. Il s'agit de considérer avec satisfaction la faveur d'une vie qui ne mène à rien. On goûtera ainsi le charme singulier de toutes les démarches qui ne mènent à rien, car tout ce qui va de travers vous emporte aussi dans la beauté de l'inconnu.

L'inconnu lui-même est-il nécessaire ? Cette période fut la plus vide, peut-être la plus belle de sa vie. Et même, autre mystère, lorsque tout va mal, Il y avait au fond de ce désespoir quelque chose de merveilleux et qui n'avait pas de fin. Bref, Il n'y a dans le monde que des choses gâchées au milieu d'une magnificence impossible à saisir. Celle, par exemple, d'une brise qui sentait l'eau, les prés, les blés et l'infini.

On associe presque toujours la subversion à la violence, comme si Dhôtel, au fond, n'était pas profondément subversif à sa manière, dans son refus tranquille de nos agitations, nos tapages, nos honneurs dérisoires. Et c'est pourquoi la Renommée médiatique ne cessera jamais de le dédaigner, avec la même douceur négligente que celle qu'il mit à lui tourner le dos. Tout est en ordre.

J'attendais beaucoup de ce livre-là et ne suis pas déçu. Je viens de lire l'un des plus beaux romans de Dhôtel. Et tant pis si je les ai cherchées tout au long de l'histoire en vain, les fameuses rues dans l'aurore.

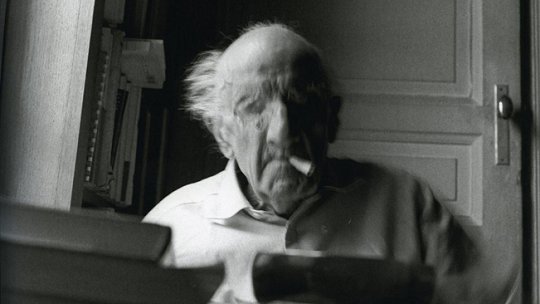

André Dhôtel en 1987 |

Encore une petite halte chez un autre vieil ami, Diderot, avec trois textes brefs, dont deux dialogues, chose naturelle chez cet homme bouillonnant, discuteur, disputeur, au besoin avec lui-même.

Ceci n'est pas un conte. Diderot lui-même raconte à son interlocuteur deux histoires d'amour déçu, sans doute vraies : dans la première, un homme admirable est exploité, puis repoussé par une femme égoïste, jusqu'à en mourir ; dans la seconde, c'est l'inverse. On est emporté par la vie tourbillonnante du récit, fourmillant d'échanges très courts ; on se régale, tout en s'indignant, bien sûr, de telles turpitudes. Et Diderot lui-même, indigné lui aussi, ne peut s'empêcher d'imaginer un contradicteur, apologiste des trompeurs et des infidèles, et une dispute à ne finir qu'au jugement dernier.

Sur l'inconséquence du jugement public de nos actions particulières. Ce titre pas vraiment rock n'roll cache un dialogue non moins enlevé, consacré à une autre histoire troublante, à la morale nettement plus ambiguë. Mme de la Carlière et le chevalier Desroches s'aiment et s'épousent, mais elle menace de le quitter à jamais dès la moindre infidélité. Ce grand coureur promet, il rechute une petite fois, elle au contraire tient sa promesse et ils en sont tous deux réduits au désespoir. Le jugement public sur cette affaire va considérablement varier, faisant de chacun d'eux tantôt un monstre, tantôt une victime infortunée. Beaucoup de rumeurs et de commentaires pour rien, en fait. Et l'inattendue leçon de physique au début, sur l'évaporation des nuages, n'est peut-être pas sans rapport avec tout ce vain remue-ménage...

Regrets sur ma vieille robe de chambre. Diderot a toujours petitement vécu. À la toute fin de sa vie, une admiratrice le loge dans un bel appartement et lui offre une certaine aisance. Mais le bonheur ne suit pas. Ce luxe le met mal à l'aise.

Mes amis, craignez l'atteinte de la richesse. (...) La pauvreté a ses franchises ; l'opulence a sa gêne. Ô Diogène ! Si tu voyais ton disciple sous le fastueux manteau d'Aristippe, comme tu rirais ! (...) J'ai quitté le tonneau où je régnais, pour servir sous un tyran.

Ce sujet que le titre annonçait infime, le vieux Diderot l'emmène bien vite, on le voit, sur les hauteurs, avec un élan, une fraîcheur intacts.

Diderot tout près de sa mort. |

Ma visite mensuelle à la poésie était réservée à un recueil tout récent, qui m'est tombé des mains. Sa faute ou la mienne ? Du coup je cède à une vieille tentation : retourner chez Baudelaire humer quelques unes de ses fleurs vénéneuses.

Quelques unes, ai-je dit ? Comment choisir ? Je me retrouve à cueillir les Fleurs du Mal l'une après l'autre. Avec, au départ, une légère appréhension, les retrouvailles ayant toujours une part de risque : le bouquet est-il aussi beau que dans mon souvenir ?

On lui cherche des poux dans la tête, au grand homme. C'est vrai que par moments il prend un peu la pose :

Il n'est pas une fibre en mon corps tout tremblant

Qui ne crie : Ô mon cher Belzébuth, je t'adore !

Dans «L'homme et la mer», par ailleurs parfait, la «plainte indomptable et sauvage» fait un peu tache. Le sonnet «Duellum», franchement, il a fait mieux... Et pourquoi, dans «Le balcon», pas terrible non plus, la reprise du premier vers d'une strophe comme cinquième et dernier vers de celle-ci traîne-t-elle un peu la patte, alors qu'elle fonctionne admirablement dans l'admirable «Réversibilité» ?

Broutilles. Le reste est superbe comme jamais. Les plus connus, ceux que j'apprenais jadis par cœur, comme le fabuleux «Les phares»,

Rubens, fleuve d'oubli, jardin de la paresse...

mais aussi tous ceux dont je ne me souvenais pas, comme «Confession» :

Une fois, une seule, aimable et douce femme,

À mon bras votre bras poli

S'appuya (sur le fond ténébreux de mon âme

Ce souvenir n'est point pâli)... (...)

De vous, claire et joyeuse ainsi qu'une fanfare

Dans le matin étincelant,

Une note plaintive, une note bizarre

S'échappa, tout en chancelant...

Ou «Le flacon», autre bijou :

...un vieux flacon qui se souvient,

D'où jaillit toute vive une âme qui revient.

Mille pensers dormaient, chrysalides funèbres,

Frémissant doucement dans les lourdes ténèbres,

Qui dégagent leur aile et prennent leur essor,

Teintés d'azur, glacés de rose, lamés d'or...

Je note aussi, sur un plan plus technique, avec plus d'acuité qu'avant, les réussites formelles du versificateur, éblouissantes — de quoi faire un prochain Coup de langue. Sachant, naturellement, qu'il ne faut pas séparer forme et fond. Exemple, dans «Correspondances» :

La Nature est un temps ou de vivants piliers

Laissent parfois sortir de confuses paroles ;

L'homme y passe à travers des forêts de symboles

Qui l'observent avec des regards familiers.

Dans cette strophe géniale, que je croyais si bien connaître, je n'avais pas remarqué la splendeur de «familiers» : la Nature à la fois obscure et familière, belle antithèse ; et comment comprendre le mot : les regards lui sont-ils habituels, simplement, ou éprouvent-ils pour lui de l'amitié ? Je me dis soudain que peut-être ce mot-là lui est venu en cherchant une rime à «piliers», que la richesse du contenu est née en partie de la contrainte formelle ; et j'en suis ému.

Le mois prochain, suite et fin des Fleurs du mal. Et si je fais bien les choses, je rouvrirai aussi le très précieux Baudelaire du regretté Jean Prévost.

Baudelaire photographié par Carjat, 1863. |

Deux films par semaine, ce serait le rythme idéal : une nouveauté en salle, un classique en DVD. Mais en dépit d'une vie plutôt tranquille, nous peinons à tenir une cadence hebdomadaire plan-plan.

Reste à bien choisir, ce que nous avons fait trois fois sur quatre.

L'erreur du mois : L'ombre de Staline, de Agnieszka Holland, film de cette année. Un sujet en or pourtant : l'histoire vraie d'un jeune journaliste anglais qui découvre la famine organisée par Staline en Ukraine et s'efforce d'alerter le reste du monde, lequel ne veut rien entendre. Il y a dans ce film plusieurs passages fulgurants (la partie ukrainienne surtout, hallucinante), mais une mise en scène chichiteuse et tape-à-l'œil vient tout saloper.

Dans le cadre de notre hommage au méconnu Laurent Achard, l'un de ses trois longs métrages : Le dernier des fous (2006). Une famille bloquée qui se déchire, peu à peu gagnée par la folie, observée par un enfant qui lui aussi... Un film dur, une maîtrise impressionnante, et aucun succès public. Achard n'a plus tourné pour le cinéma depuis.

Un film grec sorti à la sauvette pour une poignée de spectateurs : Park (2016), de Sofia Exarchou. Dans un décor sinistrissime — les installations olympiques de 2004, tombées en ruines — une bande de jeunes s'agite sans joie, la violence rôde sans vraiment éclater. Très peu d'action, mais la fougue des jeunes interprètes et le regard chaleureux de la jeune réalisatrice rendent ce premier film plus qu'attachant : fascinant.

Autre bonheur : un moyen métrage de 35 minutes en noir et blanc, Le marin masqué de Sophie Letourneur (2011). Trois fois rien : deux copines se racontent leurs amours. Mais quelle vie, quelle fraîcheur ! Elles ont dû longuement répéter. Et quelles subtiles trouvailles dans la bande-son !

Park, de Sofia Exarchou. |

Comment ? Reparler des violences policières dans ce pays, en négligeant tant d'autres sujets plus brûlants ?

Pas d'accord. La violence policière est un problème majeur. Un pays vaut ce que vaut sa police.

Il y a peu, donc, à Paris, un homme est étranglé à mort par des policiers, non sans leur avoir crié plusieurs fois, J'étouffe ! Quelques jours plus tard, le nouveau ministre de la police, dont j'oublie le nom, déclare à la radio : Quand j'entends parler de violences policières, je m'étouffe.

Nier ainsi nos violences policières, c'est déjà violent. Mais ce bon mot atroce en plus, pitié ! Je parie que même certains beaufs n'ont pas ri. Pour ma part, je préfère le croire inadvertant, ce mot, et non cyniquement délibéré, dans le but de faire se marrer les flics ; proféré par un crétin irresponsable, et non par une petite merde.

Quand il entend parler de violences policières, il étouffe... |

En septembre ? Baudelaire, Carver, Nadeau, McNeil, Martin, Goldschmidt...

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

Un optimiste, c'est un imbécile heureux. Un pessimiste, c'est un imbécile malheureux.

Rares sont ceux qui méritent qu'on les contredise.