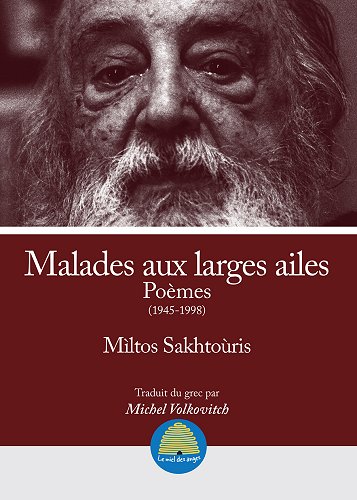

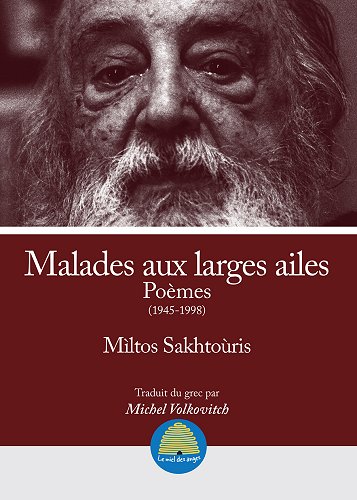

Le poète à 90 ans.

BRÈVES

N°201 juillet 2020

«Je l'ai lu en grec, j'ai mis quelques mois avant de m'en remettre», m'écrit un ami inconnu. Il vient d'apprendre la parution en français au Miel des anges des poèmes de Mìltos Sakhtoùris.

La poésie a des admirateurs parfois fanatiques, même si peu nombreux, mais il est rare qu'un poète ait sur ses lecteurs des effets si radicaux. Parmi les deux-cents que j'ai traduits, grecs ou chypriotes, je n'en ai repéré que deux : Nìkos Kavvadìas, dont la lecture sauva un jour un jeune marin français du naufrage dans la déprime, et Sakhtoùris. Lors d'un vague salon de la poésie, jadis, un quidam se rua sur moi. «C'est vous qui l'avez traduit ? Il a éclairé ma vie !» Et il me broya la main.

Je ne tiens pas à placer Kavvadìas ou Sakhtoùris tout en haut d'un tableau d'honneur des poètes, l'idée d'une hiérarchie poétique me paraît vaseuse ; mais tous deux font assurément partie d'une minuscule et précieuse famille : celles des poètes qui soignent. Je me souviens d'une mauvaise passe dans ma vie, jadis, où je ne pouvais plus rien lire — sauf Sakhtoùris. Quelle potion amère pourtant que ces poèmes, presque toujours hantés de visions cruelles, d'une noirceur de cauchemar.

Il s'en allait le lièvre fou

il s'en allait

passait les haies le lièvre fou

tombait dans la boue

l'aube luisait le lièvre fou

la nuit s'ouvrait

les cœurs saignaient le lièvre fou

le monde luisait

ses yeux s'embuaient le lièvre fou

sa langue enflait

il gémissait insecte noir

la mort dans la bouche

Le poète lui-même disait : «Mes poèmes ne sont pas pessimistes. Au contraire, ils sont comme les exorcismes. Ils exorcisent le mal. Ils ressemblent à des masques africains. Des masques d'animaux et d'ancêtres pour exorciser la mort.»

Je ne l'ai rencontré qu'une fois, en 85, chez lui, quelques minutes. C'était un monsieur au physique banal. Ensuite, il ne voyait plus personne. En 2002, peu avant sa mort, il ouvrit sa porte à un photographe, Mihàlis Anastasiou — dont le site, soit dit en passant, est une petite merveille. Je n'ai pas reconnu le poète sur ces photos d'une beauté terrifiante. Il ressemblait enfin à ses poèmes.

Le poète à 90 ans. |

Restons un peu avec le traducteur, qui s'occupe aussi beaucoup de théâtre, et cherche donc à se perfectionner dans ce sport à part — à part dans quelle mesure, au fait ?

Pour tous ceux qui cherchent comme lui, un must : le numéro 235 de la revue Théâtre public, intitulé «Traduire. Carte blanche à la Maison Antoine-Vitez». La Maison en question, c'est celle du bon Dieu avec les multiples contacts qu'elle permet entre traducteurs, metteurs en scène et autres acteurs du grand jeu théâtral international, avec ses aides à la traduction, sa bibliothèque de pièces traduites, etc.

Dans cet ensemble très riche, qui donne la parole aux quatorze comités linguistiques (dont le grec) et à une belle brochette d'intervenants, noté entre autres l'article de Jean-Louis Besson sur la formation à la traduction théâtrale, et l'entretien entre Stéphane Braunschweig, metteur en scène et Laurent Muhleisen, directeur artistique de la Maison Antoine-Vitez (tous deux traducteurs). Entretien où je pêche cette remarque fondamentale : «Il ne faut pas seulement qu'un texte soit 'jouable', il faut qu'on le comprenne en ne l'entendant qu'une seule fois».

Cela, en ce qui me concerne du moins, vaut plus ou moins pour toute forme de traduction.

Mais ne traduit-on pas toujours — ne doit-on pas toujours traduire — pour le théâtre ? Bien traduire, c'est traduire pour la voix : avec la vie, la vigueur, la beauté sonore qui fait que le texte passe l'épreuve de l'audition ; avec, dans chaque phrase, grâce à l'ordre des mots, la tension dramatique, le suspens qui fait d'elle un drame en miniature.

Toujours dans le numéro de Théâtre public, cette phrase-clef de feu Antoine Vitez, metteur en scène mais aussi traducteur : «Quand je traduis, je mets en scène».

Antoine Vitez, metteur en scène, traducteur, comédien. |

Nous avons tous peu bougé pendant ces semaines confinatoires, qui ont fait rimer aventure avec lecture et voyage avec pages. Le lecteur a le choix entre deux chemins : ceux qui partent à la découverte, ceux qui sillonnent les lieux familiers.

Pourquoi pas un petit tour en Provence ? Que devient notre vieux tonton, Henri Bosco, que nous fréquentions volontiers jadis ? Onze livres de lui dans la bibliothèque ! Dont Le mas Théotime et Malicroix, romans pour adultes, L'Âne Culotte et L'enfant et la rivière, pour la jeunesse, beaux souvenirs.

Antonin, roman paru en 1952 chez Gallimard, autobiographique semble-t-il, n'est pas le plus connu. Dans les faubourgs d'Avignon, un enfant que ses parents délaissent vit en pension chez divers voisins. Une boutique du coin est tenue par deux bossus, deux jumeaux, qui provoquent en lui une peur panique. Une peur si extrême qu'on n'y croit guère. On a tort sûrement : de telles terreurs existent dans l'enfance, mais nous l'avons oublié, tandis que Bosco se souvient de tout. C'est l'un de ses charmes. Il parle avec justesse de

...cette vie à demi rêvée, à demi réelle, où se complaît une enfance attentive à ne pas quitter ces confins précaires le long desquelles passagèrement les pensées deviennent des corps et les corps des pensées. Car on ne pense pas encore ses idées ; on les rêve. Et aussi on rêve ses actes, même et surtout quand on les accomplit.

Avec ces deux bossus d'épouvante, la chronique réaliste penche insidieusement vers le fantastique, dont l'ombre plane sur les pages les plus fortes de l'auteur. On pourrait, on devrait se laisser séduire, on n'est pas gêné par son écriture un rien cérémonieuse de professeur à l'ancienne, on pourrait même l'aimer, mais l'oncle Henri, décidément, est terriblement bavard. On s'en est déjà rendu compte dans le court extrait ci-dessus. Quand il fait éclater un orage, il ne nous fait grâce d'aucun éclair. La description du visage de l'un des bossus est d'une minutie hallucinante, et bientôt accablante, on a beau s'écrier «Abrégez, mon oncle», à son âge il n'entend pas et pour finir on s'éclipse sur la pointe des pieds.

Henri Bosco chez lui. |

Pourquoi ai-je tergiversé si longtemps avant d'ouvrir Au diable vauvert, d'Evgueni Zamiatine (Verdier) ? J'avais pourtant goûté, il y a sept ans, son recueil de nouvelles La caverne, et ses Insulaires il y a deux ans.

Cette fois nous sommes au fin fond de la Sibérie, dans une ville de garnison sans nom, quelque part autour de 1900, en compagnie de quelques militaires (et de leurs épouses) dont les ridicules et les turpitudes sont généreusement détaillées — l'ouvrage fut interdit par la censure tsariste.

La satire est certes vigoureuse :

Ce n'était pas pour rien que le lieutenant Tikhmen avait roulé sous la table : il était acculé. Tikhmen avait une maladie : penser. Or, sous nos latitudes, c'est une maladie grave. Mieux vaut encore écluser de la vodka en se regardant dans la glace, mieux vaut encore taper le carton du soir au matin. Tout sauf penser. (...)

À chaque fois qu'il était ivre, le dédaigneux Tikhmen se changeait en idéaliste : comme au paradis originel, le tigre et l'agneau se fondaient à merveille dans son âme russe.

Drôles de lascars, et narration à l'unisson, fantasque, allusive, obscure sur les bords, genre conversation surprise à travers une porte. Je m'avoue un peu désorienté, moins emballé que les autres fois, mais il y a tout de même deux bonnes raisons de lire Au diable vauvert.

La première : les images inattendues, saisissantes dont Zamiatine parsème son texte, rochers qui de loin en loin nous soutiennent dans la traversée du cours d'eau, branches à quoi l'on se raccroche alors qu'on croyait décrocher.

...La terre gelée, morne, dépouillée, gisait sous leurs pieds tel un cadavre oublié...

...une brume ahurissante, épaisse et touffue comme la torpeur d'un ivrogne...

...son petit nez violacé, égaré dans sa barbe...

...Un sourire restait accroché à ses lèvres, comme un oiselet, à l'automne, reste perché sur un arbre sans feuilles...

...Le général, lui, riait aux éclats : d'abord du bas-ventre, comme du fond d'une tourbière...

... Le général s'étalait sur son siège comme de la pâte à crêpe dans une poêle à frire...

Et puis la traduction.

D'habitude, qu'on ait lu ou non l'original, qu'on connaisse ou non la langue, on finit par sentir si le boulot du traducteur est plutôt bien fait ou s'il pose problème. Ici, on ne sait pas. Il y a bien des passages incontestablement hasardeux, notamment dans certains dialogues :

Un soldat plutôt fruste regarde sa baïonnette : «Fichtre, fou ce que le soleil y batifole !» Un officier s'adresse à sa belle : «Il faut savoir faire fi de ces bagatelles !» Un paysan : «Qu'est-ce tu jactes, branquignol, que j'y dis ? J'entrave que dalle, j'y dis».

Le comique, dans ces cas-là, est involontaire. Mais le reste du temps, à qui attribuer ce sentiment d'étrangeté diffuse, les dérapages lexicaux ou syntaxiques : à l'auteur ou à son serviteur ? Incertitude par moments fascinante.

La tâche, il est vrai, n'était guère facile.

Un gagnant : le lecteur, qui suit en même temps deux intrigues : les péripéties russes et le parcours mouvementé, périlleux, spectaculaire du metteur en français.

Evgueni Zamiatine |

Au diable vauvert et La religieuse de l'ami Diderot ont un point commun : avoir déchaîné la censure. Ce qui est a priori tout à leur honneur.

Une jeune religieuse appelle au secours un protecteur potentiel, lui écrivant le long récit de ses souffrances. Sa famille l'a enfermée de force dans un couvent strict où une mère supérieure sadique lui a fait subir un calvaire ; elle réussit à intégrer un autre couvent, où l'on tombe dans l'excès inverse, et où l'amour de la mère supérieure va s'avérer aussi calamiteux que la haine de la précédente...

On comprend les censeurs : quel brûlot ! Diderot frappe à coups redoublés sur l'institution monastique de l'époque en décrivant ses deux dérives : d'un côté, l'austérité, l'autorité, la cruauté, l'hypocrisie ; de l'autre, le laxisme et la futilité. Du très beau film de Jacques Rivette (inoubliable Anna Karina), j'avais surtout retenu le martyre de la jeune femme dans la première partie, d'une épouvantable noirceur :

L'acharnement à nuire, à tourmenter, se lasse dans le monde ; il ne se lasse point dans les cloîtres. (...)

Tuez plutôt votre fille que de l'emprisonner dans un cloître malgré elle ; oui, tuez-la. Combien j'ai désiré de fois d'avoir été étouffée par ma mère en naissant ! elle eût été moins cruelle.

Le séjour dans le second couvent, lui, est presque une comédie, avec ses portraits malicieux de religieuses livrées au plaisir. Mais les deux épisodes sont les deux faces d'un même mal : l'enfermement, qui fait proliférer les passions mauvaises, et contre lequel Diderot ferraille ici avec une fougue, une hargne admirables. La religieuse est avant tout un plaidoyer vibrant pour la liberté.

On est tenté de croire que Diderot exagère, que les couvents d'alors n'étaient pas de tels enfers — avant d'apprendre que la propre sœur de l'auteur, maltraitée dans l'un d'eux, y devint folle. L'innocence de l'héroïne face à la sexualité nous étonne aussi. Une fille de vingt ans, oie blanche à ce point ? Les temps ont bien changé.

Ce qui frappe quand on lit La religieuse après Jacques le fataliste ou Le neveu de Rameau, c'est que la langue y est un peu différente. Plus classique, plus de son époque. Comme si Diderot n'écrivait pas ici pour lui-même ou pour l'avenir, mais davantage pour ses contemporains. Il est vrai que ce texte est une lettre, censément écrite non par l'auteur, mais par son personnage. Il y a là un côté exercice de style, une ombre de pastiche. Mais qu'elle est belle dans ses déploiements, cette langue ancienne ! Comment peut-on être à la fois si somptueusement noble, et si frais et vif !

Tenez, voilà la clef de mon oratoire, vous en ouvrirez l'armoire, vous enlèverez une petite planche qui sépare en deux parties le tiroir d'en bas ; vous trouverez derrière cette planche un paquet de papiers ; je n'ai jamais pu me résoudre à m'en séparer, quelque danger que je courusse à les garder, et quelque douleur que je ressentisse à les lire ; hélas ! ils sont presque effacés de mes larmes : quand je ne serai plus, vous les brûlerez...

Anna Karina — Suzanne Simonin |

Pas de nouveaux venus ce mois-ci, contrairement à la tradition : Noëlle Revaz est déjà venue deux fois dans ces Brèves, avec ses deux premiers romans : Rapport aux bêtes et Efina, fort appréciés. Voici Quand Mamie (2011, aux éditions Zoé) :

On avait toujours dit : Quand Mamie sera morte. On disait : Pour le moment c'est comme ça. Mais quand Mamie sera morte. Quand Mamie sera morte on transformera sa chambre. On arrachera la tapisserie et on peindra tout en blanc. Non tout rose. Tout vert. Beige. Quand Mamie sera morte, la table de nuit on en fera du bois de feu. Les autres meubles aussi tiens, on les passera à la hache.

C'est comme ça sur une quarantaine de pages. Qui parle ? On ne sait pas. La postfacière, Muriel Zeender, y voit «un monologue qui fait entendre une, deux, cent voix». Celui ou ceux qui parlent rêvent à tout ce qu'on pourra faire enfin quand Mamie sera morte.

...pour l'instant elle est dans nos têtes mais dès qu'elle aura trépassé on va commencer à penser, on va se poser des questions, il va y avoir des fenêtres qui s'ouvrent pour l'air, la lumière et nos idées germeront, et si on n'a pour le moment rien à dire, on se mettra alors à parler...

...Quand Mamie sera morte ça sera fini de ne rien faire.

Quand Mamie... Quand Mamie... Une litanie, d'un bout à l'autre. Un ressassement si obstiné, si piétinant qu'on finit par pressentir que rien n'arrivera. On pense évidemment au Godot de Beckett, d'autant que ce morceau fut écrit pour la radio, qu'il a été joué au théâtre, et que la langue de la Revaz a ici comme toujours les qualités de ce qui est écrit pour la voix : saveur, vigueur, vie intense. Rien que de la lire, on l'entend. Avec en prime un usage de la syntaxe, des temps verbaux surtout, aussi subtil qu'efficace. Résultat : dans ce texte a priori si statique, on ne s'ennuie pas une seconde. On jubile.

Noëlle Revaz |

Au cinéma, petit mois, trois films seulement, mais rien que du bon.

L'inusable Corbeau de Clouzot, sa mise en scène d'une noirceur étincelante, mais cette fois c'est aussi le jeu des acteurs qui me fascine : Pierre Fresnay terriblement abrupt, et les femmes ! Ginette Leclerc en nymphomane, Helena Manson en infirmière, inoubliables.

À la maison toujours, Dernière séance (2011) du méconnu Laurent Achard, sur les rapports entre la cinéphilie et la maladie mentale, envoûtant mais moins attachant que son Plus qu'hier, moins que demain.

Et voilà que les salles rouvrent enfin ! Dark waters de Todd Haynes (2019) est l'histoire vraie d'un avocat qui s'attaque à un géant pollueur, et le terrasse. C'est le film que tout citoyen devrait voir, et tout cinéphile aussi : l'ensemble est d'une sobriété, d'une force rares.

Héléna Manson dans Le corbeau |

On a un peu négligé la BD ces derniers temps, on se rattrapera bientôt, mais si l'on salue aujourd'hui Philippe Geluck, ce n'est pas pour ses albums consacrés à son célèbre Chat. Geluck anima jadis une émission de radio où il répondait à des questions idiotes inventées par lui, et Le docteur G. fait le point (Casterman) en rassemble une partie. Désolé, il n'y est guère question du point G., ou alors du bout des lèvres, mais j'y trouve, entre autres joyeusetés, ceci :

Cher Docteur G.,

Je vous ai déjà écrit il y a trois ans. J'avais alors 18 ans. J'en ai maintenant 19. À l'époque, mes amis m'ont dit que vous aviez chanté ma traduction de Yesterday des Beatles sur le premier programme radio 621, ondes moyennes. (...) J'ai écrit à Paul McCartney, mais il ne m'a pas encore répondu. Cette année, j'ai entrepris de traduire Hey Jude, car le texte est très beau du point de vue littéraire.

Hé Juif ! Ne le fais pas mal

Prends une chanson triste et fais-le mieux

Souviens-toi de la glisser à l'intérieur de ton cœur

Alors tu peux entreprendre de le faire mieux

Hé Juif ! Ne sois pas effrayé

Vous étiez faits pour aller dehors et l'avoir

À la minute où tu l'as en dessous de ta peau

Alors tu peux entreprendre de le faire mieux

Son enregistrement de Hey Jude sort à la mi-août. |

Mes Brèves pourraient s'achever ainsi, traductologiquement, en se mordant harmonieusement la queue. Mais il me reste à diffuser la lettre que j'ai écrite au commissaire de police de ma petite ville, le 11 juin dernier.

Monsieur le commissaire,

Je n'ai jamais été victime, ni même témoin de violences policières. Le fils d'un ami s'est fait crever un œil dans une manifestation pacifique, c'est tout. J'ai eu deux bons amis policiers et lorsqu'un de mes fils a fait une connerie jadis, j'ai été reçu dans un commissariat par un homme remarquable — ce qui m'a rendu tout heureux.

Seulement voilà : désormais, moi qui ne suis ni basané ni jeune, quand je vois des policiers j'ai peur, moi aussi. Quand je lis dans mon journal, le plus sérieux et objectif de tous, le récit quasi quotidien des violences commises un peu partout dans ce pays par nos forces de l'ordre, j'étouffe de rage, je suis pris d'une haine que j'ai du mal à contenir. Et ce n'est pas un sentiment dont je suis fier.

On parle beaucoup actuellement de racisme dans la police, mais le racisme s'inscrit dans une pathologie plus vaste. Le problème, c'est la violence policière en général. Elle est indéniable. On ne peut pas resservir sans cesse le couplet sur «quelques brebis galeuses» : le troupeau est visiblement nombreux, le mal bien enraciné, et la vertueuse indignation policière d'aujourd'hui me paraît d'une rare indécence.

À côté de ceux qui tabassent, qui tuent éventuellement, il y a aussi, bien sûr, ceux qui désapprouvent mais n'osent pas protester — et je comprends qu'ils aient peur... Ma colère ne vise pas tant certaines pauvres brutes que ceux là-haut qui les manipulent, qui leur assurent une quasi-impunité et les encouragent même à l'occasion. Ce faisant nos gouvernants salissent l'honneur de la police française, tout en dressant contre elle durablement une large partie de la population. La partie la plus vivante et la plus saine.

Quant aux récentes déclarations du ministre, ne vous inquiétez pas : c'est du pipeau pour endormir l'opinion publique.

Pourquoi cette lettre ? Parce que mon indignation à moi, les politiques s'en contrefoutent, et que la hiérarchie policière, les rigolos de l'IGPN en tête, me semble vautrée dans un déni total. Un commissaire, me dis-je, est plus proche de la réalité, moins pourri par le pouvoir, plus humain.

Et puis, même si je n'ai aucun remède miracle à proposer, même si ces quelques mots ne changeront rien, j'ai le sentiment que je me devais de témoigner moi aussi, de soutenir un peu tous ceux qui ces jours-ci élèvent la voix car ils ont soif de justice.

J'ai donc fait mon devoir, monsieur le commissaire.

Salutations citoyennes,

Je n'attendais pas de réponse, et j'ai bien fait. Ai-je au moins aidé un petit commissaire à réfléchir ? Certains flics défilent ces derniers jours, choqués qu'on veuille réprimer leurs violences ; ne sont-ils, comme je l'espère, qu'une petite minorité fascistoïde ?

Femme agressive. |

En août, Keret ! Reynolds ! Silverberg ! Baraldi ! Diderot ! Dhôtel !

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

Arc trop tendu, tôt lâché ou rompu.

Un solide égoïsme préserve de la maladie, mais à la fin on doit se mettre à aimer pour ne pas tomber malade.