Paul Bourot, 1968

BRÈVES

N°200 juin 2020

Mais qu'est-ce qui m'a pris encore ? Pourquoi retourner lire Criticus, ce vieux débris ?

Entre 1935 et 1950, masqué de ce pseudo débile, un certain Marcel Berger commit une série de livres sous le même titre : Le style au microscope, et suivant la même formule : l'étude du style de plusieurs auteurs à partir d'une page de leurs œuvres.

L'un de ces volumes, en octobre dernier, ne m'avait pas rempli l'œil, comme disent les Grecs. Alors pourquoi récidiver ? Plaisir de me remonter le moral en lisant autre chose que des livres meilleurs que les miens ? de jouer les démiurges en tirant des enfers ce minable doublement mort, avant de l'y rejeter ? de découvrir dans ses victimes, qui sait, un cadavre encore comestible ? ou tout bêtement, de manipuler un vieux bouquin jauni dont l'âge a fait une relique ?

Un peu de tout cela sans doute.

Au programme de ce nouvel opus, douze auteurs célébrés de la fin des années 30 : Paul Bourget, Jean Giraudoux, Claude Farrère, René Boylesve, Georges Duhamel, Pierre Mac Orlan, Edmond Jaloux, Alexandre Arnoux, Pierre Benoît, Colette, Raymonde Machard, Joseph Delteil.

Combien d'entre eux sont-ils encore lus ?

Notre homme réserve ses plus chauds éloges, reconnaissons-le, à celle qui nous en paraît la plus digne aujourd'hui : Colette. Mais si au vu des textes commentés on est d'accord pour éreinter avec lui une Raymonde Machard, on ricane en lisant les couronnes dont il affuble Pierre Benoît et surtout Duhamel, «puissant musicien en train de jouer devant nous des grandes orgues», et qui selon lui est «en train de se construire une de nos rares réputations européennes». Le poussiéreux Duhamel !

Quant au détail de l'analyse, pas de miracle : Criticus est un petit pion pinailleur et rigide jusqu'à l'imbécilité parfois, lorsqu'il reproche à Edmond Jaloux, par exemple, cette phrase d'une élégance impeccable : «Comme de rencontrer un ami, nous sourions de reconnaître une statue», car «ce n'est pas de rencontrer un ami, mais en le rencontrant que nous sourions» !

Comique ou irritant, ce médiocre traitant de haut les auteurs, avec la condescendance d'un magister à l'ancienne pissant son encre rouge sur les copies, jaloux en fait, aigri, pygmée narguant des éléphants, roquet mordilleur de chevilles — et là, m'acharnant sur lui, qui vois-je à sa place ? Clebs ! Oui, Paul Bourot, mon dernier prof de français, petit homme colérique, dressé sur ses ergots, nous tançant comme des gamins, lardant nos devoirs de remarques crétines, et je m'interroge, consterné : ma fixette sur Criticus ne serait-elle qu'une vieille rancune d'adolescent remâchée, mal digérée, incurable ?

Je ne dois pas trop me noircir non plus : un demi-siècle plus tard, Bourot le nabot m'inspire surtout de la pitié, presque de la sympathie, et quant à Criticus en lequel je le réincarne, je crois bien que je prends moins plaisir à ses conneries qu'à ses meilleurs passages. Et si je l'avais relu surtout pour m'assurer que même les cons peuvent bien faire ? Car une telle pensée aide à vivre.

Après avoir étrillé un passage de Farrère :

Possible, cependant, que ce désordre verbal soit précisément ce qui rende le mieux le désordre des bâtiments dans le port. (...) Ce n'est pas la première fois que l'instinct d'un vrai romancier atteindrait le même résultat, au moins, que le labeur d'un styliste.

Et juste après :

Répétition de «c'était», qu'on pourrait dénoncer comme faiblesse, où l'on peut également voir une éloquente reprise du mouvement dans lequel fut amorcée la description.

C'est émouvant comme la première lueur d'intelligence dans l'œil de Neandertal. Mais quelques pages plus loin, s'agissant de Colette, patatras :

Quand on songe aux gémissements, aux ahanements de Flaubert, lorsqu'il accouchait de pages et de pages dont beaucoup ne dépassaient pas — pour le style — une honnête moyenne, on est forcé de s'incliner, comme il l'eût sans doute fait lui-même, devant celle qui, à notre avis, le dépasse de loin...

Comment pardonner ça ?

Adieu cette fois, Criticul minuscule.

Paul Bourot, 1968 |

Et Chevillard ?

Autre problème. Rien à voir avec Critigugusse, Chevillard est novateur, passionnant, sympathique, mais je crois que lui aussi dans le fond je le relis à cause d'un malaise, d'une incertitude. Certains de ses livres m'ont conquis (lesquels au fait ?), je n'entre qu'à moitié dans d'autres, curieux à tous les coups de voir ce que cette fois ça va donner.

Monotobio, chez Minuit ? Son autobiographie. Disons, une foule d'événements autobiographiques, de préférence infimes (quotidien familial, petits bobos, bricolages divers...) présentés sans ordre chronologique ou simplement logique, dans le genre maraboudficelle, désordre perpétuel malicieusement accompagné de cette affirmation démentie à chaque ligne : «Tout s'enchaîne selon la logique impérieuse du destin».

Tout ceci n'est sans doute pas passionnant en soi, j'en suis bien conscient, mais je le note malgré tout afin que mon lecteur, encore lui, (...) comprenne pourquoi il me voit soudain frotter avec de l'eau et du savon une tache de café sur mon pantalon et, si peu de temps après, attirer sur le quai avec un bâton une très étrange et répugnante algue verdâtre qui flotte dans le port de Sausset-les-Pins. Et cette autre chose bizarre, là, dans mon assiette, c'est à Martigues, au restaurant, de la poutargue. Mais la route m'emporte. Il y eut un claquement de portière, et je pénétrai pour la deuxième fois de ma vie dans le Palais idéal du facteur Cheval.

Puis, dans le cauchemar de ma compagne, je la quittai pour une autre femme. Etc.

Chevillard est sans doute à son meilleur dans le texte bref et déflagrant. Monotobio, coq-à-l'âne vertigineux, roue tournant sans fin, souffre de cette absence de progression, de nécessité, d'urgence. Mais on peut prendre plaisir à la verve chevillardienne, à son sens aigu de la dérision, à son humour, on peut parfaitement aller jusqu'au bout du livre comme je l'ai fait — et l'on pourrait aussi bien s'arrêter (voire commencer) n'importe où. Une chose paraît sûre : lui, on y reviendra un jour. Le lecteur est sûr de grappiller au moins, dans le pire des cas, quelques perles précieuses, comme ce prof de philo bien-aimé

suivant allègrement le vol de libellule de l'idée au-dessus des marais, dans l'obscur et le chaos des zones limites de l'esprit,

ou ceci :

Le destin de chaque phrase n'est-il pas de se terminer mal — par ce point final qui la cloue sur place, comme le papillon mort ?

Un bémol cependant : les allusions à la carrière d'écrivain de l'auteur (parutions, voyages, récompenses), inévitables dans le cadre de ce projet, gênent un peu : elles changent en personnage officiel le type sympa aux prises avec son quotidien. Longtemps, ne rien savoir de Chevillard m'a plu, et j'eusse aimé, comment dire ? que l'homme Chevillard ne soit pas Chevillard l'écrivain. (Je ne sais pas si je me comprends.)

Cheviyar |

Samivel, que je connaissais un peu par ses dessins, je n'avais jamais lu ses livres ou vu ses films. Et voilà que je découvre, sur les conseils d'un ami volkonaute, autrement dit de la meilleure des façons, son premier livre qu'il publia en 1940, à trente-trois ans. Ce fut peut-être, à l'époque, le best-seller de cet homme un peu oublié dans ce nouveau siècle.

Samivel eut pour passion exclusive la montagne — la haute, celle qu'on affronte avec piolets et pitons. L'amateur d'abîmes, récit sans doute autobiographique, met en scène trois copains qui passent leurs vacances à escalader dans le massif du Mont Blanc. Livre de jeunesse, alourdi par quelques longueurs et certaines envolées un rien pompeuses, mais qu'importe : nous ficelant à sa cordée, l'auteur nous emmène dans un autre monde. Il excelle à nous faire partager les émotions de ce monde où «l'on passe du tumulte à la paix», où «l'esprit et le cœur s'élargissent à l'unisson de ces horizons sans frontières» «où les minutes peuvent durer des heures et les heures des minutes». Le décrivant, il est pris d'une ivresse, sorte d'ivresse des profondeurs inversée :

Trop dur le roc, et la neige trop brillante, et vos cœurs trop croyants ; les aurores trop vibrantes, vos muscles trop fidèles et le ciel bien trop proche... Et le suc du vide tellement enivrant... Et les choses tellement hors de toute mesure, tellement au paroxysme d'elles-mêmes...

Une ivresse qui débouche sur une vision panthéiste, quasi mystique :

Ces pierres vivaient, mais pas dans le même temps ; et leur vie nous était aussi peu perceptible qu'une existence humaine pour l'éphémère qui danse devant la fenêtre un soir d'été. (...) Peut-être souffraient-elles aussi ? Peut-être poussaient-elles de longs cris à travers le temps, de longs cris que nous n'entendions pas ? Peut-être qu'il fallait cent ans pour une seule oscillation de l'onde qui portait ces cris ? (...) Et j'éprouvai alors combien nous étions immortels, mes sœurs les pierres et moi, et tout ce que contenait l'univers.

Le regard de Samivel est aussi pur et pénétrant que l'air des cimes. Il sait voir, même quand il redescend parmi nous. La marche en pleine pourrait lui suffire. Pour lui, «À pied, tout prend un sens, tout chante son petit couplet». Son œil est celui d'un poète, témoin sa description de la cordée des trois amis :

...en somme une bête nouvelle qui ressemble vaguement à un insecte, avec ses trois éléments reliés par un corselet élastique et minuscule ; un véritable être social, doué de qualités ou de défauts qui n'appartiennent réellement en propre à aucun de nous, mais sont comme une résultante commune.

Témoin aussi sa description du camarade varappeur :

C'est plaisir de voir ce corps nerveux jeter à droite et à gauche des gestes infaillibles et précis, comme un virtuose plaque ses accords.

Bref, L'amateur d'abîmes est fait autant pour les montagnards, qu'on imagine s'y retrouvant parfaitement, que pour ceux qui ne connaîtront jamais les joies et les révélations de l'escalade : rien que de lire, on s'y croirait. Samivel élargit l'horizon et les poumons. Quittant son livre, on se sent meilleur.

Dessin de Samivel |

Et voici le sommet du massif Diderot : Le neveu de Rameau. Un long dialogue entre Diderot lui-même et ledit Neveu, extraordinaire personnage, qui exista, mais sans doute pas exactement tel que dépeint ici.

Diderot reste l'un des humains qui ont le mieux pensé, le plus librement. Les pensées, pour lui, sont des créatures vivantes et désirables, comme le résume la fabuleuse première page où il les voit défiler devant lui comme si c'étaient des femmes aguicheuses : «Mes pensées, ce sont mes catins». Refusant toute auto-censure — à une époque pourtant fort boutonnée —, il accueille même les pensées de mauvaise vie, jouant avec elles, leur laissant la parole au lieu de les condamner d'avance.

Les idées du Neveu, si choquantes parfois, sont en partie elles aussi celles de Diderot, l'auteur dialogue ici avec lui-même, il est un théâtre à lui tout seul, avec d'un côté son moi raisonnable, ses idées socialement acceptables, et de l'autre son versant hardi, des pensées qu'il accepte sans doute en partie seulement, mais quelle partie ? Ce doute permanent donne à ces pages un relief, un miroitement, une vie prodigieuse, à côté de quoi les ouvrages normaux, où l'auteur vous assène son credo, semblent soudain bien lourds.

Le Neveu lui-même est un sacré comédien, capable de mimer une scène en imitant tous les personnages. Et il conclut :

Voilà ma pantomime, à peu près la même que celle des flatteurs, des courtisans, des valets et des gueux.

Et Diderot de renchérir : les pantomimes du Neveu le font «rêver profondément» ; il s'est pourvu chez lui

de masques ridicules que je place sur le visage des plus graves personnages ; et je vois Pantalon dans un prélat, un satyre dans un président, un pourceau dans un cénobite, une autruche dans un ministre, une oie dans un premier commis.

Donc :

Ce que vous appelez la pantomime des gueux est le grand branle de la terre.

Si en dernière analyse le Neveu est si précieux, c'est qu'il est l'une des rares personnes à ne pas porter de masque, et à faire tomber ceux des autres :

Il y avait dans tout cela beaucoup de ces choses qu'on pense, d'après lesquelles on se conduit, mais qu'on ne dit pas. Voilà, en vérité, la différence la plus marquée entre mon homme et la plupart de nos entours. Il avouait les vices qu'il avait, que les autres ont ; mais il n'était pas hypocrite. Il n'était ni plus ni moins abominable qu'eux ; il était seulement plus franc, et plus conséquent, et quelquefois profond dans sa dépravation.

Enfin, en ces jours où les lois scélérates prolifèrent comme un virus, comment ne pas noter avec délectation ceci :

Il y a deux sortes de lois, les unes d'une équité, d'une généralité absolues, d'autres bizarres, qui ne doivent leur sanction qu'à l'aveuglement ou la nécessité des circonstances. Celles-ci ne couvrent le coupable qui les enfreint que d'une ignominie passagère, ignominie que le temps reverse sur les juges et sur les nations, pour y rester à jamais. De Socrate ou du magistrat qui lui fit boire la ciguë, quel est aujourd'hui le déshonoré ?

Le Neveu, illustration d'époque (laquelle ?). |

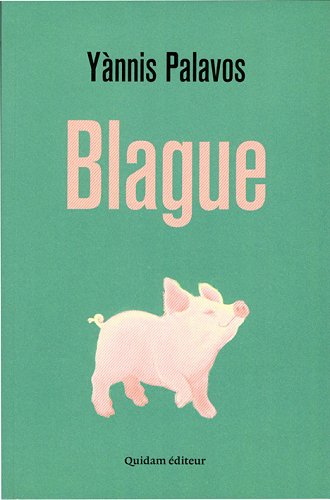

Et puisque nous voici en Grèce, un mot sur Yànnis Palavos, tout à fait vivant quant à lui — il vient de fêter ses quarante ans.

C'est l'un des meilleurs nouvellistes actuels d'un pays où la concurrence est rude. Le Miel des anges l'avait introduit chez nous il y a cinq ans déjà, dans le volume 1 des Nouvelles fraîches, et les éditions Quidam prennent le relais avec le deuxième recueil du monsieur, Blague.

Rares sont les éditeurs français qui s'intéressent à la Grèce, et plus rares encore ceux qui osent publier des nouvelles grecques. L'audacieux Quidam a en ce domaine un catalogue somptueux, et en plus il touche le public ! Comment fait-il ? Les délicieux Mauvais anges de Mènis Koumandarèas n'ont pas marché bien fort, il est vrai, mais les autres recueils — Ça va aller, tu vas voir et Le salut viendra de la mer de Chrìstos Ikonòmou, Quelques femmes de Mihàlis Ganas — ont suscité des commentaires chaleureux, et le livre du jeune Palavos, bien qu'il soit sorti pendant le virus, a déjà charmé plusieurs critiques, c'est bon signe.

Il est vrai que les histoires de Palavos ont un charme fou. Des histoires pourtant bien sombres, quand on y pense. La mort et les morts y sont omniprésents ; on y rencontre plusieurs amoureux déçus, des divorces douloureux, des chômeurs, des immigrés sans le sou, des chiens affamés ; un homme doit tuer le chien qu'il aime, un type trucide son père, un père cogne son fils prodigue, et cette mère qu'on vient d'opérer va-t-elle se réveiller enfin ? Mais Palavos possède comme personne l'art d'alléger les chagrins — ou de lester les moments de bonheur d'une fine dose d'amertume —, bref, de marier les contraires avec un alliage précieux de tendresse, de pudeur et d'humour léger. Quant à son écriture, toute en finesse, elle sait rester lisible malgré ses audaces.

Seuls les cœurs de pierre liront la dernière nouvelle sans tomber amoureux de l'héroïne, Marìa — oui, la cochonette qu'on voit sur la couverture.

Marìa superstar |

Le mois dernier je saluais Jean Follain, mon poète préféré dans un sens — il représente pour moi en poésie ce que Dhôtel en prose : un lieu un peu à l'écart des grandes routes, un jardin enchanté, nourricier, apparemment pas bien grand mais ouvert sur l'immensité. Ce n'est pas un hasard si les deux hommes s'estimaient autant.

J'ai relu ce mois-ci les poèmes d'Exister (Poésie/Gallimard), par petites doses, de jour en jour. Si limpides et si mystérieux (et inversement). L'idéal serait d'en ruminer un chaque soir avant de s'endormir et de le laisser résonner dans la nuit.

Tiens, «Visionnaire» :

Chacun sent les os de sa tête

dans le village où se nuance

un soir d'alcool baigné

la monstrance

rayonne à l'église

alors un être entre en transe

dans une cuisine où s'amoncellent

des faïences et des étains

de la viande et du pain

dans les campagnes d'alentour

chaque épi est gorgé de nuit

et les rongeurs dans les greniers

tremblent de peur en pleine vie.

Jean Follain |

Le croira-t-on ? Je n'avais encore vu aucun des trois Parrains de Francis Ford Coppola ! C'est chose faite et cela nous a pris tout le mois, en coupant les films en tranches comme si le tout était — promotion suprême — une série. Avec six heures de bonus en prime.

A priori les histoires de mafieux machos et les débauches d'hémoglobine me laissent froid, c'était mal parti. Je me suis vite perdu dans les personnages, les flash-back du Parrain 2 m'ont paru tomber comme des cheveux sur le minestrone, mais comment ne pas reconnaître que tout cela est filmé de main de maître et superbement joué ? Comment ne pas admirer l'équilibre maintenu par les auteurs entre adhésion et répulsion ? Criminels, ces truands, mais humains tout de même, émouvants mais sans fascination malsaine. Le Parrain 3, crépusculaire, souvent considéré comme inférieur, joue dans l'équilibre de l'ensemble un rôle décisif.

Brando et Coppola, 1972 |

Musique : Beethoven encore, celui de la fin, qui largue les amarres dans ses prodigieux derniers quatuors. Je les écoutais en boucle à une époque, puis les ai délaissés. Je retrouve les allegros tels quels, emportés, bouillonnants, piétinants, débordants, tout en ruptures, mais la découverte c'est les adagios, comme si naguère ils avaient plus ou moins glissé sur moi. Ils ne sont pas sifflotables, eux. C'est une musique errante, on croit voir le compositeur chercher son chemin ; si les allegros sont truffés de points d'exclamation, dans les mouvements lents les points d'interrogation pullulent. Et dans les uns comme dans les autres, un peu partout — pas seulement dans la monstrueuse Grande fugue — démarrent soudain des passages fugués, moments non pas de sérénité mesurée comme chez Bach et les autres, mais de tension, de démesure, de paroxysme, de transgression — comme un alcool, un vice auquel le musicien ne peut s'empêcher de céder.

Beethoven en 1823 |

Si quelque chose n'a pas été confiné ces dernières semaines, c'est l'imagination. Dans nos gazettes — celles que je lis du moins —, c'est à qui décrira le mieux le nouveau monde qu'il nous faut construire. Tous ceux qui pensent un tant soit peu sur cette planète semblent d'accord : elle court à l'abîme, la planète, si nous continuons comme ça. À lire cette foule d'analyses et de propositions, une idée s'impose : la croissance (enfanter toujours plus, produire toujours plus) est une chimère malsaine, mortelle. Un seul salut : la décroissance.

Mais le plus frappant, c'est à quel point ce mot de décroissance est rarement prononcé. Pour la grande majorité d'entre nous, il reste tabou. On ose à peine le penser, et encore moins le dire. Pour les politiciens de gauche eux-mêmes, il reste suicidaire.

Devant ce déni collectif géant, faut-il s'indigner, ou plutôt l'admirer comme une aberration si monstrueuse qu'elle en devient grandiose ?

La croissance, on y a cru... |

Nous ne sommes pas sortis de l'auberge.

Le jour où la majorité d'entre nous aura compris et le fera savoir dans l'urne et dans la rue, les industriels et les banquiers qui nous gouvernent ainsi que leurs marionnettes, nos gouvernants officiels, ne reculeront devant rien pour nous mater. Ils tueront s'il le faut.

Ils commencent déjà, impunément.

L'un de nos députés, Eric Ciotti, vient de déposer un projet de loi interdisant de filmer la police au travail, sous peine de 15 000 € d'amende et d'un an d'emprisonnement, encourageant ainsi les violences policières que l'on sait. Dans un pays démocratique, on aurait mis Ciotti en examen pour incitation à la violence.

Si un jour j'aperçois ce fascistoïde en train de se faire tabasser, je ne suis pas sûr de filmer ses agresseurs.

Mais oui, nos hommes en bleu la pratiquent... |

Essayons d'oublier en lisant. Au programme de juillet : Diderot, Zamiatine, Revaz, Bosco, Baraldi, Keret, Geluck...

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

Que la loi soit sévère et les hommes indulgents.

Ces jours qui te semblent vides

Et perdus pour l'univers

Ont des racines avides

Qui travaillent les déserts.