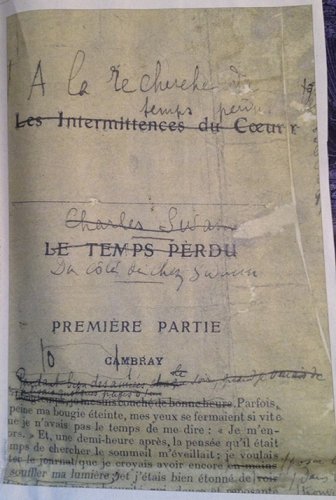

1913. Les épreuves.

BRÈVES

N°198 avril 2020

Un grand souvenir de lecture : Études de style de Leo Spitzer (Tel Gallimard), où l'auteur nous aide à mieux lire — à mieux comprendre, à mieux goûter — Rabelais, La Fontaine, Racine, Proust, Valéry, Butor et quelques autres, en étudiant non pas ce qu'ils disent, mais comment ils le disent, de la façon la plus concrète, au ras des mots. J'avais été surtout frappé par «Le style de Marcel Proust» et son analyse lumineuse des longues phrases de l'écrivain, leur forme complexe étant rendue mieux visible encore par des croquis.

Or voilà que j'apprends l'existence, aux éditions Le bord de l'eau, d'une collection intitulée Études de style, placée sous le patronage de Spitzer, et dont voici l'alléchant programme :

Un auteur (critique littéraire ou non) analyse une pièce d'étude, poème ou court chapitre, qu'il a goûtée avec passion. Il revient sur cette expérience et mène l'enquête, il interroge les mots, le rythme, la musicalité de la phrase, de la syntaxe ; il tente de déchiffrer l'énigme d'un style porté à l'incandescence.

Chacun de ces mots me comble, il va sans dire. Tout cela me rappelle, par-delà mon Verbier, un vieux projet que j'ai complètement laissé tomber : choisir une page d'un auteur vivant, ou le laisser la choisir, puis l'analyser à fond, mot par mot, lui et moi, ensemble ou séparément.

Je ne suis pas près de m'y lancer, je le crains, mais voici, dans la collection susnommée, Considérer la vie comme digne d'être vécue, Marcel Proust à la Recherche du temps perdu, d'Anne Mounic : cent pages consacrées uniquement aux cinq premières de l'œuvre, celles où Proust décrit le passage de la veille au sommeil.

J'ouvre ce petit livre avec une grande gourmandise, et le termine déçu. L'auteure a beaucoup lu, elle cite des gens très bien (Pascal, Kierkegaard, Baudelaire, Mann, Bergson, Arendt, Benveniste, Meschonnic...), et les pages proustiennes en question, parmi les plus énigmatiques, appellent assurément un commentaire, mais ce qui nous est dit là de l'entreprise proustienne relève en grande partie de l'évidence, et les considérations générales, souvent au bord de la paraphrase, réduisent l'étude stylistique à la portion congrue, quelques notations sur les temps verbaux mises à part.

«Longtemps, je me suis couché de bonne heure». Les remarques de l'auteure sur ce fameux incipit me paraissent plutôt faibles, et l'indispensable analyse rythmique nettement foireuse. Comment peut-on voir là le redoublement d'une cellule spondée-anapeste, soit — — / vv—, Loong-teemps / je me suiis / couu-chéé / de bon-heuure ? Pas besoin de connaître les cellules rythmiques par leur nom pour s'apercevoir que ça ne colle pas. La phrase, dont la célébrité tient sans nul doute à sa mystérieuse perfection, se découpe en trois parties. Longtemps / je me suis couché / de bonne heure : deux brèves encadrant une longue, ou si l'on préfère deux lentes autour d'une rapide (— — / vvvvv / vv —), et ce qui se dessine dans les deux cas, c'est une arche, deux parties calmes qui se font écho encadrant un épisode plus agité. Paix, harmonie, équilibre — mais pas trop de symétrie non plus, pas trop de raideur, faute de quoi le lit douillet de la phrase deviendrait un peu dur.

Oublions ce livre médiocre, mais la collection mérite qu'on y revienne. Avec Une Élégie du Nord d'Anna Akhmatova, par Sophie Benech ? Ou Rendre la parole, Les larrons de William Faulkner, par Pierre Bergounioux ?

1913. Les épreuves. |

Il y a des moments difficiles, dans la lecture comme dans la vie courante. Mon second échec du mois est plus déplorable encore : je suis le seul fautif. Je viens de passer à côté d'un maître-livre : L'imagement de Jean-Christophe Bailly, paru au Seuil (Fiction et compagnie).

On le connaît ici, Bailly, l'un de nos grands essayistes, inimitable observateur du réel. Combien y a-t-il de voyages en France plus riches et profonds que son Dépaysement ?

Une bonne partie du réel consistant en images du réel, L'imagement s'attache à définir la nature et les pouvoirs de l'image — ce que Bailly appelle l'image-suspens,

...l'image qui, gelée et comme captive d'elle-même, est sortie du film du temps. (...) C'est la sidération que produit cet effet de césure qui est le sujet de ce livre. Son but (...) est de comprendre la nature du nœud herméneutique que les images produisent et qu'elles sont seules à produire ainsi : immobile, silencieuse, entière et sans épaisseur, chaque image en effet est le dépôt actif d'un nœud ou plutôt d'un nouage de sens singulier qui est distinct de tous les autres effets de sens et qui (...) déploie une puissance énigmatique illimitée.

Petit extrait qui reflète bien l'ouvrage : la force et la précision de sa pensée d'abord, car nous sommes ici à des hauteurs proprement philosophiques, où l'on salue au passage les grands totems, Benjamin, Lyotard, Derrida, Deleuze dans un crépitement de formules qui me rappelle certains cours de philo jadis ; mais en même temps cette pensée se traduit, spontanément dirait-on, en images qui donnent au discours une couleur et une fraîcheur bienvenues.

Les images : «Comment ces filles de l'espace habitent-elles le temps ?» «L'image est toujours une île, un suspens.» Kant a inventé «le miroitement conceptuel de la finalité sans fin».

L'histoire de l'art défile au fil des pages, de Lascaux à notre ère en passant par le Fayoum, Watteau, le mystérieux Thomas Jones et Giacometti, ce dernier saisi en quelques lignes fulgurantes :

Giacometti, donc, rouvre la scène figurative, il se met devant un visage, une pomme, un intérieur, et il essaye, il essaye de faire le peintre ou le sculpteur, il essaye de figurer, mais ça ne vient pas, ça ne vient plus, quelque chose à tout instant se refuse, dans la figure, à être figuré, c'est comme si le visible, au lieu de s'ouvrir, se lézardait, comme si le visage, dans une incalculable et instable distance, implosait et explosait à la fois, toujours trop proche ou trop lointain — insaisissable, infigurable. Ce qui reste, c'est la trace d'un combat, c'est une disparition : les effigies de Giacometti sont des figures disparaissantes qui, pourtant, surgissent.

Notations superbes aussi sur le dessin :

À l'objet le dessin échappe, jusqu'à l'objet il ne va pas, mais c'est ainsi, rivé donc à sa liberté, qu'il reste naviguant. Page de carnet ou feuille séparée, il reste feuille, il est de son essence de ne pas aller jusqu'à s'installer trop durement...

Le dessin (...) est un geste sans âge, un geste toujours originaire et neuf.

L'imagement dans son ensemble est un moment de lecture fascinant, même si j'aurais aimé y rencontrer davantage d'analyses d'images et un peu moins d'idées générales. Je dois l'avouer, j'ai survolé plus d'une page : tout lire attentivement — et malgré tout, peut-être, ne pas tout comprendre — m'aurait pris plus d'un mois...

Giacometti, L'objet invisible |

Ce qu'il nous faut à des moments pareils, c'est un repos, une lecture facile, douce, douillette. Je l'ai trouvée : Paris de ma jeunesse, de Pierre Le-Tan, chez Stock.

Les fans de Modiano connaissent bien Le-Tan qui a illustré plus d'une fois ses livres, et dont les dessins inimitables, avec leurs fines hachures, leur ambiance rêveuse, désolée, sont en parfaite osmose avec le monde modianesque.

Ce livre aussi. Publié jadis, repris et complété, il nous promène dans des lieux parisiens de préférence méconnus, déserts, insolites, avenue de Camoëns, square de l'Alboni, boulevard Sérurier, avenue Percier, square Louvois, rue des Artistes, rue des colonels Renard, et même ces avant-goûts du néant que sont l'avenue de Versailles et l'avenue Paul-Doumer ; lieux où l'on croise quelques fantômes du passé : acteurs — Yul Brynner, Martine Carol se jetant dans la Seine —, empereur en exil, voyous, veuves d'hommes célèbres, originaux divers... Sans oublier l'auteur lui-même, qui se livre à demi, çà et là. Les parents de Pierre ont (auraient ?) connu ceux de Patrick, et comment s'en étonner, tant l'air de famille entre leurs petits mondes respectifs est fort.

Souvenirs tantôt véridiques, tantôt inventés, nous dit l'auteur ; peut-être, à moins qu'il ne le dise pour accroître encore l'impression de flou et rendre plus fuligineuses encore les ombres qu'il ressuscite un instant.

Les dessins qui ponctuent le texte contribuent à rendre la lecture envoûtante, voire hypnotique, mais il tiendrait tout seul sans eux, tant l'écriture, simple en apparence, installe efficacement une mélancolie douce dont on ne peut plus se défaire, une fois le livre refermé.

Le cinquième arrondissement, le vieux quartier estudiantin de la rive gauche, m'a toujours plongé dans une angoisse que je ne saurais définir. Les rues Claude-Bernard, Gay-Lussac ou Monge ressemblent aux artères haussmanniennes que j'emprunte hébété dans mes rêves les moins gais. Et les rues avoisinantes, plus anciennes et étroites, où se produisent çà et là de pauvres musiciens dans des estaminets éclairés à la bougie dont la cire recouvre les bouteilles dans lesquelles elles sont plantées, ces rues-là me rendent plus triste encore.

Modiano a donné à son ami une préface en harmonie, et Pierre Le-Tan a tiré sa révérence l'an dernier, au moment où sortait son livre, fantôme lui aussi désormais.

Existe-t-elle seulement cette rue des Artistes ? |

Nous voilà reposés, prêts pour nous lancer dans une sacrée virée avec Jacques le fataliste et son maître de Diderot.

La chronologie voudrait que dans notre lecture du plus grand esprit de son siècle nous gardions ce roman tardif pour la fin, mais j'étais trop impatient de le découvrir, ne l'ayant — chose incroyable — encore jamais lu !

Comment s'étaient-ils rencontrés ? Par hasard, comme tout le monde. Comment s'appelaient-ils ? Que vous importe ? D'où venaient-ils ? Du lieu le plus prochain. Où allaient-ils ? Est-ce que l'on sait où l'on va ? Que disaient-ils ? Le maître ne disait rien ; et Jacques disait que son capitaine disait que tout ce qui nous arrive de bien et de mal ici-bas était écrit là-haut.

C'est le tout début. Le maître et le valet vont voyager, rencontrer des tas de gens, se raconter des tas d'histoires, de préférence enchevêtrées, exposer des théories philosophiques, se chamailler à l'occasion, contredire l'autre ou soi-même, tandis que l'auteur s'invite, commente et même dialogue avec son lecteur, bref, ça part dans tous les sens, c'est pétaradant d'idées et de trouvailles, échevelé comme le roman picaresque — avec, tout de même, quelques coups de mou, quelques tunnels —, gaillard comme Rabelais, débridé comme Tristram Shandy de Sterne, d'une vivacité, d'une liberté, d'une modernité effarantes.

Le XVIIIe siècle, ne l'oublions pas, fut un perpétuel champ de bataille entre ceux qui l'incarnent pour la postérité (les Diderot, les Voltaire, les Rousseau) et les forces conservatrices alors toutes-puissantes (la Royauté, l'Église) qui s'évertuèrent à les réduire au silence. Lisant Jacques le fataliste, anticlérical et subversif avec une vigueur joyeuse, on a l'impression que l'ordre ancien craque à toutes les coutures.

Diderot n'a pas vu la Révolution — qui l'aurait peut-être guillotiné, qui sait ? — et l'ordre ancien se porte encore bien de nos jours ; nous aurons toujours besoin de Diderot.

Édition d'époque. |

Flannery O'Connor (suite). On ne peut pas la quitter comme ça, elle non plus. Et on ne peut pas non plus l'absorber d'un coup, tant son alcool est fort. Alors on savoure par petites doses.

Ce mois-ci, trois autres nouvelles parmi celles rassemblées dans le volume Les braves gens ne courent pas les rues, en Folio, traduction d'Henri Morisset.

«Le nègre factice». Grand-père et petit-fils vont en ville pour la première fois, y perdent leur chemin et pire encore.

«La personne déplacée». Une propriétaire terrienne embauche un réfugié polonais qui travaille bien, mais se fait tuer par des rivaux jaloux.

«Braves gens de la campagne». Un marchand de bibles s'immisce chez une veuve, viole sa fille et s'enfuit dans la voiture de la mère en emportant aussi la jambe de bois de la fille.

Histoires terribles, débordant de violence et de douleur. Pas un seul personnage positif, tous crétins ou d'une méchanceté noire. Et racistes. Vivant recluse et morte très tôt, comment a-t-elle fait, Miss O'Connor, pour saisir de façon hallucinante l'âme de ses compatriotes du Sud profond ? Et leurs paroles ? (La langue anglaise elle-même est ici martyrisée.)

Et comment se fait-il que malgré tout elle console un peu son lecteur ? Est-ce dû à ce qu'elle évoque la miséricorde de Dieu, même aux moments les plus terribles ? Le lecteur, même s'il n'y croit pas, ne peut qu'être ému par une foi si obstinée, si folle.

Ce qui lui remonte aussi le moral, au lecteur, c'est la beauté — quel pauvre mot —, la perfection narrative, la densité extrême, et cette foule de notations aiguës — on pourrait aussi bien oublier l'intrigue et savourer isolément chacune, bouchée par bouchée. Dans la même page :

...les nuages lointains et bas qui ressemblaient à d'interminables rangées de poissons blancs échoués sur un grand rivage bleu... elle sentait son cœur, tel un poing d'enfant, se contracter... et elle allait à la dérive, telle une immense nef livrée aux courants... le ciel se scinda en deux pans, tel un rideau de théâtre... et des fragments de soleil submergés, à quelque distance, apparaissaient de temps à autre...

Flannery O'Connor |

Moi qui traduis de la poésie à tour de bras, je lis rarement de la poésie traduite, et j'ai tort. Heureusement, mon appartenance au jury du prix de traduction poétique Nelly-Sachs m'amène à fréquenter la concurrence à raison d'une demi-douzaine de recueils par an. Cette année nous avons récompensé un jeune tandem, Julien Lapeyre de Cabanes et Alexandre Pateau. Du beau boulot ! Relever le défi de la traduction en vers, c'est déjà bon signe, mais cela ne suffit pas : il faut que les vers marchent sans boiterie ni contorsions. Or ceux de ce duo, ronds et pleins, ne sentent pas l'effort.

Faut-il qu'une traduction soit bonne pour que la poésie de l'original nous atteigne ! C'est le cas : j'ai été touché par Les variations de la citerne, de l'allemand Jan Wagner, chez Actes Sud. Par ses humbles, voire minuscules sujets, animaux (hiboux, loutres, moucherons), végétaux (mûres, morilles, chardons), objets (tasses, clou, draps, balles de tennis), qu'un regard patient et subtil élargit, transfigure à coups d'images fraîches et frappantes en les reliant mine de rien au reste du monde, sans drames ni grands effets, avec une inquiétude souriante saupoudrée d'humour.

quatre jours seulement, puis il réapparut,

d'abord aveugle comme une pomme de terre,

un peu moisi aux bords de sa face barbue,

sorti de son cercueil, bois-ventre d'une mère,

et qu'on sentait venir même contre le vent.

il semblait ausculter ses battements de cœur

dès qu'il s'asseyait ; sous les jupons les enfants

se cachaient quand il arrivait à leur hauteur,

l'air de ne pas se fier ni à ce sol qui bouge,

ni à ses propres pas, tâtonnants, maladroits.

nous regardions sa femme avec de grands yeux rouges.

les deux dorénavant avaient un lit pour trois.

quatre semaines puis on ne trouve enfin plus

au jambon un petit goût de terre, et de fange

au vin ou à son eau ; quatre mois, tout au plus,

et tout devient plus pâle, plus étrange

et presque déjà oublié —

quand soudain le voilà, tout au bout de la file

du boulanger, revoilà dans l'obscurité

des ruelles cette voix de ressort qui se vrille,

comme si quelque chose en lui crissait bizarre,

et on lui dit «bonsoir», ou alors on lui souffle

peut-être un «quel beau temps, lazare»,

et on lui tend la main en retenant son souffle.

J'aime l'histoire de Lazare, je ne sais trop pourquoi.

La traduction, en fait, n'est-elle pas une affaire de résurrection ? Un texte meurt et renaît dans une autre langue, d'abord hésitant, titubant, bizarre, puis prenant forme au fil des brouillons pour devenir, parfois, vivant comme avant, ou presque.

La résurrection de Lazare vue par... |

Côté films, une seule nouveauté : Lettre à Franco, de Amenabar, description efficace, quoique sans génie, d'un épisode aussi intéressant que méconnu : le cheminement du général Franco vers le pouvoir, en pleine guerre civile espagnole. On apprécie que le principal ennemi du dictateur naissant, l'intellectuel Miguel de Unamuno, héros du film, soit montré avec tout son courage, mais aussi ses faiblesses.

Et puis qu'on nous recommande vivement de rester chez nous ce mois-ci, à nous les DVD !

Les voyages de Gulliver (1939), charmant dessin animé vintage de Max Fleischer.

Conte d'hiver (1992), d'Éric Rohmer, belle histoire d'une femme qui croit contre toute raison au retour de son amoureux disparu. Pourquoi ce Rohmer-là, contrairement à d'autres, est-il moins bon que dans mon souvenir ?

Despair de R.W. Fassbinder (1978), avec Bogarde et Ferréol, d'après un roman de Nabokov. Pratiquement rien compris, mais quelle beauté dans les images et le jeu !

La palme du mois à Beau temps mais orageux en fin de journée, de Gérard Frot-Coutaz (1986). Un couple de retraités reçoit leur fils et sa copine, qui veulent leur annoncer leur mariage, et tout se passe très mal. C'est drôle et poignant. Enlevé comme du boulevard, riche et juste comme du néo-réalisme. Vachard et plein de tendresse. Micheline Presle (mère dépressive et emmerdissime) et Claude Piéplu (mari excédé) sont grandioses. Ce film touché par la grâce, longtemps invisible, était le premier du cinéaste, qui en acheva un autre, Après après-demain, totalement oublié aujourd'hui, avant de mourir à quarante ans. Il faisait partie de la bande à Vecchiali, avec les Davila, les Treilhou, les Guiguet et quelques autres, dont j'ai tant aimé les films qu'ils sont devenus, sans que je les aie jamais rencontrés, mes amis.

Claude Piéplu, Micheline Presle, Ménilmontant. |

Rien de plus sur l'événement du mois, de l'année, de plus encore, sur ce virus qui balaie le monde ?

Ben non.

Envie par moments de penser à autre chose.

Et puis, rien à dire de neuf là-dessus. Les journaux s'en chargent. Je lis dans Le Monde, par exemple, des tas de réflexions d'un très haut niveau.

Et puis tout ce qu'on écrit aujourd'hui peut être contredit, ringardisé dès demain.

On a déjà vu, entendu et lu des choses tellement incroyables ! Notre président actuel reniant le néo-libéralisme, son idole, son veau d'or, devant tout le monde à la télé, c'est fou, non ? Le golden boy parlant d'État-providence, on dirait un conte de fées ! Le loup déguisé en grand-mère !

C'est du pipeau, d'accord. Un petit coup de mou passager, ou plutôt un coup de com joliment insolite. Qu'on se rassure, tout devrait rentrer dans l'ordre dès la fin de la crise, s'il en est une (de fin). Pendant ce temps, on continue de faire avancer les choses sérieuses. Pour coincer ceux d'entre nous qui sortent trop de chez eux, par exemple, on lâche sur eux des drones — ils resserviront plus tard. Bonne idée, mais trop timide encore : que faire de tout ce qui se passe d'illicite à l'intérieur de nos foyers ? Les réunions de plusieurs personnes ? Les lavages de mains non réglementaires ? Les propos subversifs ? Il faut à tout prix équiper les prochains drones en rayons spéciaux traversant les murs. Alors seulement nous serons protégés, sachant que depuis son Élysée notre Grand Frère nous surveille.

Enfermé chez soi ? Ce n'est pas le pire. |

Au programme en mai, pour ceux qui survivront : Proust et Zamiatine, Diderot et Chevillard, mais aussi Massé ! Fabcaro ! Et ce connard de Criticus !

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

Il faut être un peu trop bon pour l'être assez.

Il n'y a que deux manières d'être malheureux : ou désirer ce qu'on n'a pas, ou posséder ce qu'on désirait.