Oooo...

BRÈVES

N°196 février 2020

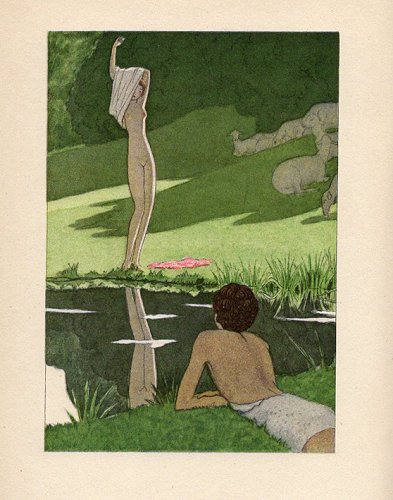

Un beau souvenir d'enfance : Daphnis et Chloé, roman grec de l'Antiquité tardive, œuvre d'un inconnu nommé Longus. Quand je découvris les amours champêtres du berger et de la bergère, tous deux adolescents, j'étais encore plus jeune qu'eux. Je me souviens d'un petit livre joliment relié, agréablement illustré (cf. ci-dessous) et d'une histoire moins coquine que je l'espérais, mais charmante, raconté dans un français ancien qui ne l'était pas moins.

Les deux tourtereaux sont des stars, nous connaissons leurs noms, en partie grâce à la partition enchanteresse de Ravel, mais lit-on encore leur histoire ? Il faut croire que oui, puisque la dernière traduction française en date est parue en 1995. Ai-je envie de la lire ? Ne vaut-il pas mieux s'en tenir à l'impression ancienne, de peur d'être déçu ?

La curiosité l'emporte. Dans la nouvelle édition de chez Garnier-Flammarion, présentée et traduite par Aline Tallet-Bonvalot, l'idylle pastorale a conservé son charme naïf, et l'île de Lesbos a toujours des allures de jardin d'Éden, malgré les assauts de méchants pirates et de méchants voisins — il faut bien pimenter l'action. Les abondants et excellents commentaires nous refroidissent un peu, certes, en soulignant tout ce qui dans l'œuvre appartient à un genre codé, mais ils montrent en même temps comment l'auteur a renouvelé les lieux communs, avec une ironie subtile, parfois difficile à saisir sans aide aujourd'hui.

La traduction ? Sûrement précise. Bien-coulante et limpide. Est-ce vraiment sa faute, ou celle du temps qui passe et embellit tout, si je ne retrouve pas tout à fait la verdeur, la saveur, la chaleur de la version plus ancienne, celle de Jacques Amyot, datant de la Renaissance, revue par Paul-Louis Courier au XIXe siècle ?

Je déniche sur Internet l'original d'Amyot, déniche au passage une traduction du XXe siècle : quatre versions en tout, de quoi faire un CARNET DU TRADUCTEUR. Ce sera celui de ce mois, sous le titre «Quatre Chloé pour Daphnis».

Oooo... |

*

On a raconté des histoires depuis que le langage existe et sans histoires, l'espèce humaine aurait péri comme elle aurait péri sans eau.

Elle sait de quoi elle parle, Karen Blixen, auteure de ces lignes : des histoires, elle en a écrit des tas, brèves de préférence, connues bien au-delà de son Danemark natal, et je m'étonne de ne l'avoir encore jamais lue. Mais ai-je bien choisi le lieu de ce premier contact ? Ses Nouveaux contes d'hiver (Folio), œuvre tardive, m'ont laissé froid.

La fréquentation des livres est aussi pleine de surprises et de mystères que celle des êtres humains. Pourquoi donc ai-je tant de mal à lire ces histoires tant appréciées par tant de lecteurs, au point d'oublier à mesure, plus encore que d'habitude, ce que je lis ?

La plupart de ces contes se situent en Italie dans une Renaissance hautaine, sombre, glacée — tout le contraire de ce qu'on aime chez Ronsard et sa bande. Ils sont pleins de personnages qui ne m'inspirent rien, quand ils ne me sont pas franchement antipathiques. J'avoue, par exemple, un mouvement de répulsion en lisant ceci :

...pour lui, il n'existait pas dans le monde d'autre être humain que le père qu'il avait trahi. De la même façon, à l'heure de la Chute, à l'heure où Adam fut banni du Paradis, la femme qui l'avait tenté et qui avait entraîné sa chute n'avait pas dû avoir, pour lui, d'existence réelle : l'affaire restait entre Dieu et lui.

Tourner le dos à Ève pour se prosterner devant le Barbu ? Mon dieu, quelle horreur. Mais doucement ! J'aurais tort d'accuser de misogynie une auteure qui écrit par ailleurs ceci :

J'ai atteint la conviction (...) que nous comprendrions plus facilement et complètement la nature et les lois de l'Univers en admettant qu'ils ont pour créateur et moteur, dès l'origine, un être du sexe féminin.

Et si j'échouerai jusqu'au bout à me trouver chez moi dans ces pages, je ne peux que m'incliner devant d'aussi belles phrases que celle-ci :

...elle m'a lancé un regard si pénétrant, si amical, si vif, un tel sourire de déesse que c'était comme si le ciel était descendu et marchait sur terre.

Ou celle-là :

L'aimer, songea-t-il, c'était pour lui comme se laver le visage et les mains ou comme plonger dans une rivière claire et au débit régulier dont l'eau se renouvelait sans cesse.

Allons, je n'aurai pas perdu mon temps avec Mme Blixen. Et j'y retournerai, si le temps m'en est laissé.

Étrange visage... |

*

Autre raconteur d'histoires, l'un des plus inépuisables : Simenon. Dans La fuite de Monsieur Monde, écrit en 1944, on retrouve un schéma classique chez lui : un homme installé dans la vie lâche tout et se retrouve seul, étranger au monde qui l'entoure, comme le personnage de Camus. Ce décrochage peut être involontaire, mais M. Monde, lui, abandonne délibérément son existence confortable pour une vie humble et plutôt sordide.

Canevas familier, certes, mais ce roman a quelque chose de différent, et presque une densité, une pesanteur autre. Cela tient à l'état d'esprit étrange du héros, ce suspens où il se trouve une fois larguées les amarres, cette déconnection totale, ce dépouillement absolu, ces nouvelles sensations que l'auteur décrit avec une empathie quasi inquiétante, et dont on ne sait même pas si elles sont détresse ou félicité. Se réveillant dans sa chambre d'hôtel minable, il pleure, mais

Ce qui ruisselait de son être par ses deux yeux, c'était toute la fatigue accumulée pendant quarante-huit années, et, si ces larmes étaient douces, c'est que maintenant l'épreuve était finie.

Son retour au bercail, aussi soudain et peu expliqué que son départ, on ne sait trop quoi en penser, on a beau vivre de l'intérieur l'odyssée du personnage, le sentir tout proche, en fin de compte il nous échappe à nous aussi.

Par moments, on dirait que le roman va s'arrêter, se perdre dans la contemplation. M. Monde est dans son lit d'hôtel :

Les bruits l'atteignaient, comme ils doivent atteindre les poissons dans l'eau, des bruits qu'on n'entend pas avec ses oreilles, mais avec tout son être, qu'on absorbe, qu'on digère et dont il arrive que le sens soit complètement changé.

Pourquoi ce paragraphe si anodin en apparence me semble-t-il tout résumer de cette aventure ?

La nouveauté, dans ce roman — mais je n'ai pas lu l'œuvre complète — c'est aussi ce ton vaguement solennel qui affleure par moments, presque lyrique, comme si cette plongée dans le dénuement avait un petit côté, oui, mystique.

Il était lucide, mais pas de la lucidité de tous les jours, pas de celle qu'on avoue, de celle, au contraire, dont on rougit le lendemain, peut-être parce qu'elle donne aux choses qu'on veut croire banales la grandeur que leur accordent les poètes et les religions.

Et plus loin :

...il était accouru vers la mer qui, vaste et bleue, plus vivante que quiconque, âme de la terre, âme du monde, respirait paisiblement près de lui.

L'un des grands Simenon ? Sans aucun doute. Et pas le moins troublant.

La couverture, pas mal pour une fois... |

*

On connaît Tanguy Viel, l'un de nos auteurs majeurs désormais, dont chaque roman va un peu plus loin et plus haut ; or voilà qu'apparaît un ouvrage qu'on n'attendait pas de lui. Icebergs (chez Minuit toujours) rassemble dix textes étroitement liés entre eux par leur sujet. C'est de l'autobiographie. Non, pas au sens habituel, événementiel, c'est plus intime encore dans un sens : l'auteur voit dans son livre «une série de promenades dans les allées d'une pensée» ; il y raconte moins ce qu'il pense que comment il pense ; comment la pensée, cette partie émergée de l'iceberg, part à la recherche de sa partie invisible, qui lui échappe mais dont elle sent la présence obsédante.

Ce que j'ai lu sur Icebergs dans la presse le présente plutôt comme un livre sur les lectures de l'auteur, comme un hommage à ses écrivains d'élection. Ce n'est pas faux, mais très réducteur : le propos, c'est de montrer lectures et pensées entremêlées, s'accompagnant et se modelant mutuellement — et de montrer à quel point lire est une activité vitale pour certains d'entre nous :

En un temps où flottait mon esprit au cœur du désert, tandis que rien d'autre n'y affleurait que les fantômes d'écrivains chuchotant de concert, alors j'ai ouvert un fichier sur mon ordinateur et, dans un mélange de désarroi et de réconfort, j'ai commencé à copier des phrases et des citations. Et c'est comme si là, dans ce fichier, j'avais enfin inscrit mon propre esprit, en le lovant d'abord dans les phrases des autres, un peu comme des couvertures de survie dans lesquelles s'envelopper en plein naufrage.

La lecture est une aventure, la pensée aussi, qui peut devenir un voyage dangereux. Viel ne cesse de montrer des cratères béants, des gouffres de mélancolie. Rien d'abstrait dans son livre, mais la vie même, le vibrant des émotions, traduites en images, portées par le même genre de phrases, alliant méandres et vigueur, que dans ses romans. Et si l'entreprise rappelle fort Valéry penché sur ses Cahiers, on pense avant tout à Montaigne avec ses sauts et gambades.

Ce qu'on découvre aussi au fil des pages, c'est un sacré lecteur, qui évoque dans des pages lumineuses aussi bien Dante et Virginia Woolf qu'Amiel ou le très oublié Maurice de Guérin, les pages ou caractère plus général n'étant pas les moins profondes.

Sur les livres des autres :

Quelquefois j'imagine toute la littérature comme une interminable préface à elle-même, attendant toujours et infiniment que cela arrive, Ulysse de rentrer à la maison, Achab de rencontrer sa baleine, Marcel de devenir écrivain, comme si rien jamais ne s'était écrit d'autre que l'appel d'un livre rêvé et décrit dans l'attente de sa vision même — fantôme par anticipation en quelque sorte, que chaque phrase, en ce long prologue appelé littérature, cache et habille d'un voile si fragile et qui porte cependant, mot pour mot, le spectre de son propre rêve.

Sur la lecture :

Je ne sais pas lire autrement que si je sens qu'il y a là, dans chaque page, la promesse d'une réponse à une grande enquête qu'il me semble mener, sans pourtant savoir quel en est l'objet exact mais conservant cette impression d'un problème à dénouer et dont je vais trouver là, dans la moindre page du moindre livre, l'éclair épiphanique qui m'en fera finir avec toutes les lectures.

Sur le travail d'écriture enfin, ce dialogue avec un lecteur absent,

...l'effort que je fournis pour habiter une langue qui ne soit pas que mienne, une langue qui pour être partageable élague et circonscrit ses excès. Car chacun sait qu'au royaume de l'écriture, suivre sa pensée ne signifie pas s'en tenir au flux de chaque instant mais plutôt à son chenal d'étiage, là où se découvre encore un gué que le lecteur pourra emprunter.

Voilà une Brève anormalement longue, mais on a du mal à quitter Icebergs, tant il est stimulant pour son lecteur — même si le pauvre, en le lisant, se sent plus d'une fois, devant un tel déploiement, un peu benêt.

Tanguy Viel |

*

Quel avenir pour la cavalerie ? se demande Jacques Réda chez Buchet-Chastel, et le volkonaute avisé se doute qu'il ne s'agit pas d'un bouquin sur l'armée, ce que confirme le sous-titre, Une histoire naturelle du vers français : Réda enfourche là son dada, le vers ancien, qu'il est l'un des derniers à pratiquer dans ce pays, et qu'il manie et connaît comme personne. Et voilà que succède aux Icebergs de Viel un autre livre sur les livres, une autre leçon de lecture et d'écriture. Que celui qui voudrait s'en plaindre ose lever le doigt.

Nous voilà partis dans une promenade historique, des débuts du vers français au Moyen-Âge à aujourd'hui (poètes vivants exclus), au galop souvent car la route est longue, mais en ralentissant souvent pour saluer tel ou tel. L'un des mérites de cette brillante et roborative cavalcade, c'est de nous rappeler certains bonheurs de lecture et de nous en suggérer de nouveaux. Qui connaissait, par exemple, l'Harmonie imitative de la langue française, d'Augustin de Piis, à cheval sur les XVIIIe et XIXe siècle, et son illustration des lettres de l'alphabet ?

À l'instant qu'on l'appelle, arrivant plein d'audace,

Au haut de l'alphabet l'A s'arroge sa place ;

Alerte, agile, actif, avide d'apparat,

Tantôt, à tout hasard, il marche avec éclat ;

Tantôt d'un accent grave acceptant les entraves,

Il a dans son pas lent l'allure des esclaves.

Réda remet en selle la poésie du XVIIIe, largement méprisée, et je me réjouis de le voir louer, par exemple, «le vers moelleux» de l'abbé Delille, où tout «devient amène, aisé, presque confortable». Et quand on arrive au XXe siècle, après le nécessaire hommage aux merveilleuses Contrerimes de Toulet, quelle émotion pour moi de voir maître Réda tresser des couronnes à mon cher Jean Follain ! au très méconnu Jean-Paul de Dadelsen, auquel Viviane m'initia autrefois ! (Viviane, que deviens-tu ?)

Mais les stars, dans cette savante étude, souvent très technique mais toujours concrète et voluptueuse, ce ne sont pas seulement les poètes : Les différents mètres, chez Réda, deviennent eux aussi des personnages. Exemple l'octosyllabe, «increvable routier de la poésie française, (...) dont l'allure stimule les plus lymphatiques et modère les plus effrénés», ou le décasyllabe, «vers de combat». Dans la Chanson de Roland,

chaque vers reproduit le même schéma : dans le premier hémistiche de quatre syllabes, le combattant prend sur le sol un appui ferme afin de résister sans broncher à un assaut de l'adversaire, et d'y prendre en même temps un élan pour ses propres attaques : il se fend puis se précipite en avant dans les six syllabes du second hémistiche.

L'alexandrin, lui,

coince pour ainsi dire la bulle au milieu de son niveau, à la césure, et ses deux hémistiches se déploient symétriquement de part et d'autre comme les ailes du château,

et voici les tragédies classiques, «avec leurs rimes plates, leurs plates-bandes d'alexandrins alignées au cordeau comme les jardins de Le Nôtre».

La superstar, à toutes les pages, étant S.M. le Vers en personne, qui réunit «musique, danse et langage», dont la régularité entretient «chez les auditeurs un état à demi hypnotique» ; le Vers, état supérieur du langage, avec sa magie, son pouvoir quasi surnaturel. Comme l'écrivit Écouchard-Lebrun au XVIIIe siècle,

La Prose suit la Gloire à pas lents et fidèles,

Pour l'immortalité les Vers seuls ont des ailes.

L'auteur a beau vénérer certains de ses pairs, l'idée-force du livre, c'est que les langues, sachant «parfaitement ce qu'elles veulent et ce dont elles sont capables», décident seules de leur évolution et choisissent leurs poètes, et non l'inverse.

La vision de Réda, ces derniers temps, ne cesse de gagner en ampleur, et derrière les rythmes de tel ou tel poète ou de telle ou telle langue il pressent des systèmes bien plus vastes. L'idée qui court tout au long du livre, c'est celle d'un «cerveau collectif», d'

un principe universel du rythme, actif depuis le tournoiement des électrons autour du noyau de l'atome, jusqu'au-delà du ballet des planètes réglé par le maître Soleil.

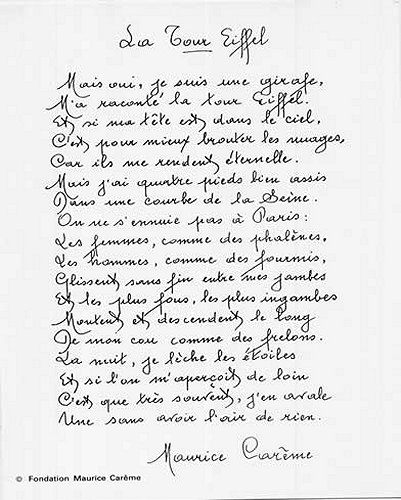

Celui-là n'est pas chez Réda... |

*

On n'en voudra pas au grand Réda de ne pas mentionner les paroliers de chansons, et pourtant ces gars-là sont des accros de la cadence et de la rime et des acrobates eux aussi. Écrire des paroles de chanson n'est simple qu'en apparence, il y faut un beau tour de main. Je ne dis pas assez dans ces pages bavardes mon affection, mon admiration pour ces artisans valeureux.

Bénédiction pour les fouineurs, Internet regorge de chansons plus ou moins anciennes, et c'est ainsi que je viens de retrouver...

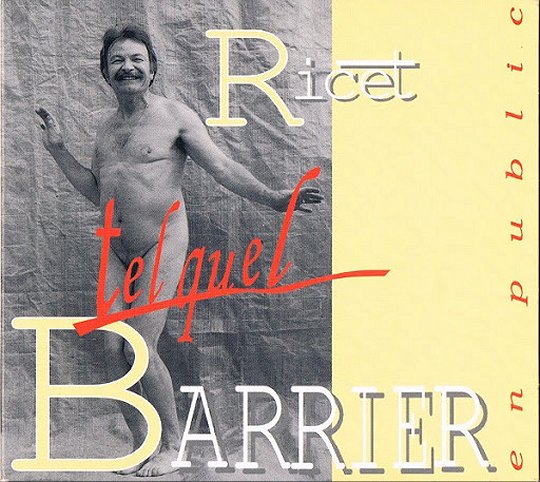

...Ricet Barrier !

Ne sonnez pas, trompettes et tambours ! Une guitare guillerette suffira pour accueillir cet auteur-compositeur-interprète délicieux. En fait, il travailla presque toujours, texte et musique, avec un certain Bernard Lelou (alias Georges Weill), qui resta dans l'ombre, lui-même ne quittant la pénombre que par intermittences.

Comme ceux de ma génération, j'ai rigolé dans les années 60 au grand tube du monsieur, «La servante du château», et savouré son «Stanislas» très Années folles (ne pas le manquer sur Internet, chanté par les Frères Jacques et Brigitte Bardot) :

C'était en hiver et déjà tombait la nuit,

Quand elle arriva, je lisais Paul Géraldy.

Elle me dit : bonjour, en soulevant sa voilette

Et sur son nez fit voltiger sa houppette.

Adorable sous les plumes de son chapeau,

Elle frissonnait dans un manteau d'ocelot.

Je me penchais pour baiser sa main opaline,

Mais lorsque mes lèvres se firent plus câlines

En soupirant, elle murmura d'une voix lasse :

Oh ! N'insistez pas Stanislas !

Mais j'ai ignoré jusqu'à aujourd'hui, hélas, sa très riche production, dans le genre comique presque toujours, gentiment égrillard à l'occasion, avec une touche de mélancolie parfois, comme dans la «Chanson de celui qui vieillit» :

Voici qu'avec le crépuscule

Mon ombre a bougrement grandi

J'étais plus haut qu'elle à midi

Et me trouve un peu ridicule

D'être à présent le plus petit.

Et c'est maintenant seulement que je découvre «Les spermatozoïdes», épopée grandiose !

J'arrive ma toute belle, encore un petit effort

Et je plonge dans la vie en sortant de la mort

Mais non je ne suis pas seul, deux mecs m'ont précédé

Tellement épuisés, qu'ils ne trouvent pas l'entrée

Je leur tombe dessus, les écrase, les bouscule

Je leur piétine la gueule et j'entre dans l'ovule !

En public, dit la pochette ! |

*

Les films vus en ce mois de janvier ne nous laisseront pas un souvenir flamboyant.

Le Conte de printemps de Rohmer ? Sitôt vu à sa sortie en 1990, sitôt oublié, et cela pourrait bien se reproduire. Scénario alambiqué, la grande scène de séduction un peu trop tirée par les cheveux, pas d'acteur assez rayonnant pour imposer l'ensemble, la sauce ne prend pas.

La vérité (2019), film parisien du Coréen Hirokazu Kore-eda ? La vie d'acteur et la vie de famille, pas facile à concilier tout ça, Catherine Deneuve et Juliette Binoche excellentes, film honorable, très bien fait, mais qu'en reste-t-il le lendemain ?

Le lac aux oies sauvages de Diao Yinan ? Autre film de l'année, polar chinois mais abreuvé aux grands films noirs américains de jadis, obscur comme The big sleep ou Lady from Shangaï, bourré de références, d'une splendeur formelle indéniable, impressionnant, étouffant comme certains cauchemars, mais — contrairement aux films noirs de la grande époque, si riches humainement — pas d'émotion, exercice un peu forcé, un peu vain.

Pour se consoler, un bon vieux Fritz Lang de 1932, Le testament du docteur Mabuse, qui décidément refuse de vieillir.

Un film hanté. |

*

Pendant ce temps, on l'aura remarqué, une méchante grève a longuement secoué le pays. Notre jeune et valeureux Président n'a pas battu en retraite, il semble bien avoir remporté le bras de fer qui l'opposait aux syndicats, ces emmerdeurs, et à la majorité des citoyens, râleurs incorrigibles. Sauf que cette victoire à la Thatcher pourrait être aussi à la Pyrrhus : le grand homme y a consolidé son image de brutal, aidé en cela par des actions policières sans cesse plus décomplexées. N'a-t-il donc pas compris qu'en nous frappant comme des sauvages, encouragés par lui, les cognes cabossent en même temps sa statue ?

Or des élections périlleuses approchent. Comment faire pour qu'au moment des résultats, les troupes du Président ne concluent pas en soupirant : Le Résultat Est Maigre ?

C'est là que j'interviens avec une proposition lumineuse : dans la foulée de la retraite à points, le vote à points !

Est-il acceptable, en effet, que les inactifs, les chômeurs, les paresseux, et avec eux tous les besogneux, les gagne-petit, aient autant leur mot à dire que ceux qui entreprennent, qui travaillent pour le pays, qui tirent son économie vers le haut ?

Il ne s'agit évidemment pas de priver quiconque de sa voix — nous restons en démocratie, ne l'oublions pas —, mais d'accorder un bonus légitime à ceux qui se montrent plus activement citoyens que d'autres. On octroierait ainsi à la même personne, en fonction de son revenu et de sa place dans les institutions du pays, deux ou trois voix ou davantage, selon des modalités à définir démocratiquement par nos élus. Ce qui aboutirait à donner la place qui leur revient, le soir des résultats, aux formations politiques œuvrant de façon efficace et dans un esprit positif à la prospérité et au renom de la France.

Signé Jerc. |

*

Au programme pour le 1er mars, Lepape et Diderot, Nizan, Allais, Witkowski, O'Connor...

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

Moins on croit âtre, plus on supporte. Et si l'on croit n'être rien, on supporte tout.

C'est une joie d'être caché, et un désastre de n'être pas trouvé.