Autres temps, autres mœurs...

BRÈVES

N°195 janvier 2020

Mon cœur est dans la joie de ton appartement, cher enfant. Peu s'en faut que je ne témoigne ma vive satisfaction par des bonds et des sauts ; heureusement que le poids de l'âge et le poids du corps arrêtent les élans de ma joie et me laissent terre à terre comme il convient à une vieille grand-mère et une respectable mère.

De qui ces lignes bondissantes, spontanées, à la syntaxe un rien cavalière ?

De notre chère comtesse de Ségur, née Sophie Rostopchine, écrivant à l'un de ses gendres. Elle a cinquante-sept ans et vient de publier ses premiers livres.

L'année suivante, à sa fille mariée au même gendre :

Un mot seulement, chère Minette, car je suis pressée comme le nuage poussé par l'orage. Ma journée est terrible de courses et d'emplettes...

Ces lettres et un tas d'autres ont été recueillies voilà vingt-cinq ans aux éditions Scala, dans un volume richement illustré, doté d'une chronologie, de notices biographiques, d'un arbre généalogique, d'un index et d'une substantielle préface de Michel Tournier.

C'est toute la vie de la comtesse qui défile, sa jeunesse russe, son mariage avec un homme qui la trompera à tour de bras, les enfants, les petits-enfants, les soucis d'argent malgré le succès de ses livres, les discussions avec son éditeur.

L'histoire de ce pauvre enfant s'est passée (sic) chez moi à la campagne ; les détails en sont tous très exacts, y compris la férocité du Médecin ; je l'ai adouci (re-sic) d'après vos observations.

On découvre une femme attachante, vive et généreuse, on est curieux de relire ses livres (tous lus jadis), d'autant qu'on vient d'apprendre que Rohmer leur vouait un véritable culte ! La langue y est sûrement plus sage que dans les lettres, et le contenu trop prêchi-prêcha pour notre goût actuel, surtout vers la fin, mais cela pourrait être pire, vu l'époque et la société où elle vivait. Et on la trouvera peut-être, par certains aspects, plus moderne que prévu. Dans ses romans, nous dit Tournier, les hommes sont des êtres assez décevants, tandis que «l'intelligence et la sagesse sont des qualités exclusivement féminines». On se souvient aussi que plus d'une fois l'eau de rose de la digne grand-mère est quelque peu épicée, par des bouffées de cruauté notamment — atavisme russe ? Est-ce dans Un bon petit diable que la méchante Mme Mac'Miche la fouetteuse reçoit la fessée, scène qui dans mon enfance me troubla fort ?

Tournier recommande le méconnu La fortune de Gaspard, «l'un des romans les plus noirs de notre histoire littéraire», mais je me vois craquer d'abord pour le préféré de ma mère : François le bossu.

Autres temps, autres mœurs... |

Il y a trente ans, L'exposition coloniale d'Erik Orsenna fut salué comme un événement, rafla le Goncourt (battant au sprint Bernard-Henri Lévy) et, plus flatteur encore, le Goncourt des lycéens !

En 1900 le héros a dix-sept ans, pendant un demi-siècle il va vivre un tas d'aventures, visiter un tas de pays, tomber amoureux de deux femmes à la fois, deux sœurs excentriques — mais tout ici, d'un bout à l'autre, est excentrique, on sent l'auteur habité par «une folie d'inventer sans fin des choses», il multiplie les épisodes saugrenus, les détails gentiment loufoques, déployant une fantaisie qu'au début on peut trouver agréable et qui lassera bientôt certains, dont je suis, par son côté forcé, laborieux, sa récurrence monotone, tandis que l'auteur infatigable fait tourner sa grosse machine à vide pendant 600 pages avec un bon sourire satisfait.

N'exagérons pas : il y a tout de même de bons passages. Voici ce que j'ai trouvé de mieux, avant de caler à la p. 160 : le cou d'une des deux Anglaises.

...une rareté de longueur (elle n'avait que dix ans, au maximum douze), de blancheur, de fragilité, Gabriel le fixait comme quelque chose d'inconnu sur la terre, une partie du corps qu'elle aurait inventée pour son usage, une distance, entre la tête et le reste, tantôt coupe-feu, no man's land quand elle restait droite, tantôt arche de pont, quand elle se penchait pour attraper une bouchée particulièrement rétive, du fait du roulis.

Je n'aurais pas dû lire ça ? Je plaide non coupable ! Je ne voulais pas, refroidi par les ouvrages du même Orsenna sur la langue française, poussifs, gnangnan et creux ; le volumineux volume dormirait encore dans ma bibliothèque d'attente si la main de Carole, lors du tirage au sort mensuel, ne l'en avait pas sorti.

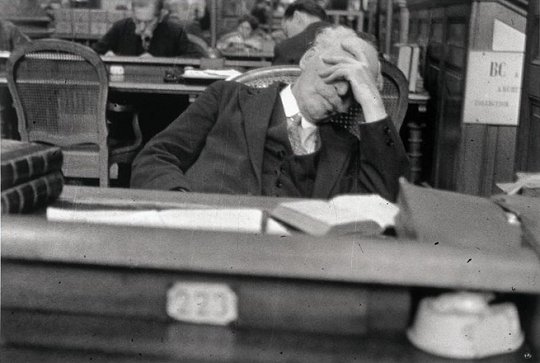

Maladie du sommeil venue des colonies. |

Allez, on se réveille :

Je me doutais bien que papa était un salaud, mais à ce point-là, c'était record. (...) ...jamais la veulerie la plus morveuse ne s'était étalée avec autant d'entrain sur une hure grisâtre, jamais la couardise la plus perverse ne s'était tartinée avec autant de gluantise sur une binette de vache, jamais la mollasserie la plus cruelle ne s'était épanouie avec autant de bassesse sur une trombine cendreuse.

Oui, bravo : Raymond Queneau ! Le journal intime de Sally Mara, Gallimard, L'imaginaire.

À l'origine, en 1950, l'auteur se masqua d'un pseudo — le nom de son héroïne. Voilà en effet un Queneau atypique : nous sommes en Irlande et l'intrigue dépasse en salacité les standards quenelliens. Sally est une très jeune fille, délurée mais ignorante des choses du sexe, malgré tous les efforts des messieurs libidineux qui l'entourent, presque tous poivrots (tendance ouisqui). Qu'on se rassure, elle va y passer. Queneau masqué n'y va pas avec le dos de la truelle : c'est truculent, savoureux dans l'anecdote et dans l'écriture surtout, qui multiplie acrobaties langagières, néologismes, mots-valises, ruptures de ton et autres joyeusetés.

Nous le traînâmes sur le divan où Mève et moi avions confronté nos sensibilités (ils viennent de baiser !) et nous l'y installâmes.

Ô litote admirable ! Qui ne reconnut pas le grand Raymond à l'époque ?

Ce n'est certes pas là son chef-d'œuvre, il fit plus fort et plus subtil avant et après, mais pourquoi bouder cette récré charmante où il fait ses gammes, avant de donner à Sally, dix ans plus tard, une petite sœur géniale nommée Zazie.

Miss Mara signe par ailleurs On est toujours trop bon avec les femmes, roman non moins irlandoïde ; un même volume réunit les deux o' puss de la jouvencelle chez Gallimard (L'imaginaire) sous le titre générique Les œuvres complètes de Sally Mara.

Raymond Q. vu par... |

Armand Robin, quasi contemporain de Queneau, fut comme lui poète et romancier, mais aussi traducteur polyglotte (il comprenait vingt langues) ; il reste surtout le héros d'une aventure unique : passer toutes ses nuits, pendant des années, à écouter les émissions de propagande sur les radios étrangères. Il aura voué ainsi la fin de sa vie à étudier ce qu'il appelait la fausse parole, et rapporté cette expérience dans un livre publié au Temps qu'il fait, La fausse parole, avec une lumineuse préface de Françoise Morvan.

Ce travail, nous dit-elle, suppose une véritable ascèse : apprendre toutes ces langues «répond à une double intention : celle (...) de s'éliminer du jeu et dissoudre le je pour parvenir à une sorte de 'degré zéro de l'existence' et celle de coïncider avec le destin des opprimés en participant à leur résistance».

Robin lui-même :

J'ai besoin chaque nuit de devenir tous les hommes et tous les pays.

L'ascèse, c'est aussi le recours aux «blanches extases de la fatigue, drogue à faire oublier temps et espace».

...fatigue d'outre la fatigue, ô toi, mon repos sans nom, ô toi qui me dors sans que je dorme — ô toi mon amie, ma confidente, mon épouse, — merci ! et oh ! jamais, jamais ne me quitte !

Tantôt, comme ici, c'est le poète qui parle, tantôt c'est un anatomiste aux analyses pointues, imparables. La propagande, dans ses manifestations les plus extrêmes (à l'apogée du stalinisme par exemple), c'est pire que le mensonge. Le mensonge, en se dissimulant, rend hommage à la vérité ; la fausse parole, elle, est fausse ouvertement. Pour totalement soumettre une population, il ne suffit pas de lui faire prendre du blanc pour du noir, il faut la forcer à dire que le blanc est noir.

La vérité ? Pour les dirigeants soviétiques, elle était devenue réactionnaire.

Et j'entendais toujours, à des mois et des années d'intervalle, les mêmes déferlements d'immenses nappes verbales. Jamais aucun espoir de rencontrer une parole évadée, sauvée. Des univers géants de mots tournaient en rond, s'emballaient, s'affolaient, sans jamais embrayer sur quoi que ce fût de réel.

Le soi-disant matérialisme soviétique, conclut Robin, était là «en plein idéalisme», créant ainsi un monde «ensorcelé».

Les radios russes intérieures ressemblent aussi exactement qu'il est possible aux «moulins à prières» du Tibet.

Les communistes, à l'époque, furent modérément satisfaits. On tira sur Robin à boulets rouges.

Staline une fois crevé, la sovprop se fit un peu plus subtile, mais notre époque, apothéose du fake-newisme, a rendu aux dénonciations de La fausse parole toute leur actualité, toute leur urgence.

Les Robin auront beau faire... |

Silence Corps Chemin, de Jacques Ancet (Mont Analogue éditeur).

Les pierres, les arbres, le ciel, le vent, l'eau, le feu, la lumière, jamais précisément décrits, restés à l'état de figures élémentaires, comme il arrive souvent dans la poésie de notre époque. Mais qu'est-ce qui distingue cette poésie-là de tant d'autres qui me touchent moins qu'elle ?

Au loin passait le vent et sa rumeur de siècles comme des chaînes remuées

Quelque chose bougeait dans l'herbe

La nuit perdait un sang d'étoiles noires

Au matin le ciel nu était un fleuve de silence

Quelque chose bouge, dit le poète, et cela vaut pour tout son poème. Quelque chose bouge dans ces pages. Ce qu'elles semblent raconter, à travers une succession d'images, c'est une aurore, une naissance, un commencement infime, un frémissement.

Un visage bougeait dans la fraîcheur de l'aube

Et plus loin :

pas à pas le chemin s'inventait

«Écrire, dit Ancet, c'est chaque fois (...) tourner, sans jamais l'atteindre, autour d'un centre inaccessible qui se creuse, vous aspire de son immobile vertige.» Ce bref recueil (24 poèmes, dont celui-ci, tous tenant sur une page) fut écrit dans les années 70 et retravaillé vingt ans plus tard. Quant au lecteur, terminant sa lecture, il a envie de reprendre du début.

Jacques Ancet, par ailleurs poète prolifique, est en même temps l'un de nos plus grands traducteurs de poésie, voir son blog jacques.ancet.pagesperso-orange.fr.

Jacques Ancet |

Et le nouvel Echenoz ? réclament les volkonautes assidus qui se souviennent de ma promesse du mois dernier.

Voilà, ça vient !

Vie de Gérard Fulmard, donc, aux éditions de Minuit comme toujours, en vente dès le 3 janvier. Dès le titre, on est dans l'ambiance, on jubile, avec «Vie de» d'abord, clin d'œil complice à l'ami Michon, touche de dérision aussi (on intitulait ainsi jadis les vies de saints, or Fulmard en est tout sauf un), et puis ce nom ! Gérard Fulmard ! claironnant et calamiteux, avec sa finale en -ard pas franchement glamour, bégayamment redoublée, à lui seul un cauchemar. Echenoz a le génie des noms, on le savait déjà. Il se déchaîne ici avec entre autres Joël Chanelle, Francis Delahouère, Pierre-Yves La Mothe-Marlaux, Dorothée Lopez, Guillaume Flax, Jean-Loup Mozzigonacci, Ermosthène et Apollodore Nguyen, les uns copiant mal un nom connu (Chanel, Delaware, Malraux), les autres à cheval sur deux langues, tous plus ou moins de guingois, plus ou moins ridicules.

Mais laissons Fulmard se présenter :

Je ressemble à n'importe qui en moins bien.

Autour de cet anti-héros parfait, embauché par un parti politique aussi miteux qu'antipathique, gravite une foule de minables, incapables ou caractériels, pas un pour racheter l'autre. Ce qui devrait donner un roman misanthropique et déprimant, mais non — mesure-t-on en lisant le tour de force ? L'auteur embarque ces nuls dans des situations d'où le comique n'est jamais absent, il les observe sans les accabler, avec un demi-sourire somme toute indulgent.

Le décor : Paris aujourd'hui, fidèlement décrit. Une rue du XVIe surtout, sinistre à force d'inexistence — mais dans le genre, c'est la terne rue de Javel qui l'emporte à l'occasion d'un portrait étourdissant.

Mais l'est parisien n'est pas mal non plus :

Vue du ciel, la Porte de Bercy ressemble à un réseau intestinal, un plateau de vieux flipper Gottlieb ou un nœud borroméen mal ficelé : vaste zone de transit autoroutier, c'est un entrelacs de rocades et d'échangeurs intriqués où se croisent, se rejoignent, se superposent des voies rapides entre lesquelles survivent des secteurs végétaux en forme de croissant, de trapèze, de triangle, herbus et vaguement arborés, sortes d'îles inaccessibles aux mortels à pied.

Réaliste, Echenoz ? Oui et non. Observateur souvent minutieux, certes, mais à partir d'un certain degré de minutie, la description du réel vire doucement vers l'irréel. Le réel échenozien, d'ailleurs, apparaît toujours un peu flottant, fuyant — mais n'est-il pas ainsi en vrai ? Pour ne rien dire des touches de fantastique jalonnant discrètement la narration, depuis la catastrophe du début, plausible mais encore inédite, jusqu'à la fin où le héros raconte au passé ce qui semble bien être sa mort. Disons qu'ici, comme dans les précédents romans, ça déraille sans pour autant quitter les rails.

La langue elle aussi brinqueballe, avec ses heurts de registres, ses bouffées de préciosité bientôt étouffées, ses torsions lexicales et syntaxiques. La langue ici n'est pas violée, elle se tortille de plaisir, elle oscille avec la sûreté, l'élégance discrète qu'on connaissait déjà, au fil d'une prose qu'on aurait envie d'analyser comme on fait avec la poésie, si l'on n'était pas happé par la lecture.

L'échangeur en question. |

Côté films, abondance. Désolé, pas trop aimé La sainte famille de Louis-Do de Lencquesaing, chronique familiale d'une originalité relative, narrée (pour compenser ?) de façon artificiellement obscure. Un peu déçu aussi, pour la première fois, par le grand Jacques Rozier, dont Les naufragés de l'île de la Tortue n'a pas la même grâce que Du côté d'Orouët ou Maine-Océan.

Rohmer, lui, ne m'a encore jamais déçu. Conte d'automne (1998), moins linéaire que ses premiers films, est un savoureux entrelacs de marivaudages, machinations et quiproquos, avec une femme seule à qui chacun veut trouver un compagnon. On y retrouve avec émotion deux des muses du maître, Béatrice Romand et Marie Rivière, délicieuses comme toujours.

Pour compléter la fête, trois excellents films de l'année.

Gloria mundi de Robert Guédiguian décrit l'action mortifère du néo-libéralisme sur nos vies et nos cerveaux avec une force un peu démonstrative, mais juste, et avec une belle finesse les relations humaines. Tout en ouvrant une fracture béante entre la jeune génération, aliénée, voire violente, et celle des aînés, usés, mais doux et généreux.

La vie invisible d'Euridice Gusmao, du Brésilien Karim Aïnouz, histoire de deux sœurs que la vie sépare et de leurs tristes amours respectives, est sans doute mélo, guère nuancé, mais le lyrisme de la mise en scène et la beauté expressionniste de l'image font passer les réticences.

Mon préféré, peut-être : It must be heaven, de et avec Elia Suleiman, où le Palestinien quitte son pays pour Paris, puis New York, puis rentre chez lui. Partout, sous ses yeux, la réalité se change en un ballet étrange, absurde, enchanteur ou inquiétant, on ne sait. Le réalisateur n'est pas un aussi grand acteur qu'un Keaton ou un Tati, mais son film, avec sa drôlerie étranglée, sa très insolite beauté, se montre souvent digne des leurs.

Elia Suleiman à Paris. |

Et puis nous apprenons la mort d'Anna Karina. Celle qui pour ma génération incarna les années 60, celle dont j'avais punaisé la photo dans mon box de pensionnaire. Je ne suis sûrement pas le seul à éprouver plus que du chagrin : l'impression qu'une partie de soi s'en va.

Adieu, madame Anna... |

Quoi de neuf à part ça ? La grève. Comme en 1995. Pas de métro ou presque depuis près d'un mois. On ne comprend rien aux enjeux, le problème des retraites est trop complexe, on aimerait bien que ça cesse, mais on veut surtout que ça dure jusqu'à faire plier ceux d'en face. Pas besoin de faire des études d'économie : on sait que toutes les mesures de nos gouvernants du moment servent d'autres que nous. On leur en veut déjà pour un tas de choses, comme la façon dont ils bichonnent leurs flics violents. Ils sont pistonnés, les keufs — ça crève les yeux — tandis que les personnels de santé, les profs, tous ces blaireaux, peuvent aller se rhabiller. Alors entre la Macronie et nous, désormais, pas de pitié. Si tu prends l'œil de mon ami, gare à ma dent.

Joli ! |

Au programme de février ? Viel, Zamiatine, Simenon et Réda, quatre habitués, mais aussi deux petits nouveaux, Blixen et Longus.

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

Nous ressentons un enchantement si nous comprenons que nous ne sommes pas capables de percevoir la figure, de sonder son sens jusqu'au bout.

Je croyais que la beauté est le privilège de quelques rares auteurs ; je sais maintenant que c'est une chose courante qui nous guette dans les pages accidentelles d'un médiocre ou dans une conversation à bâtons rompus.