Jean Echenoz & Pierre Michon

BRÈVES

N°194 décembre 2019

Ah ! le nouvel Echenoz ! Son quinzième roman, épatant comme tous les précédents, passionnant à plus d'un titre, et à propos de titre, admirons celui d'icelui, si échenozien, donc délectable : Vie de Gérard Fulmard.

Quel beau cadeau cela ferait pour Noël... Seulement voilà, Fulmard est attendu le 3 janvier seulement. On le présentera donc ici le mois prochain, avec dès aujourd'hui, pour calmer l'impatient volkonaute, un court tiseur en avant-première mondiale :

Francis Delahouère, assistant de Joël Chanelle : aspect sphéroïdal voisin de celui-ci mais en version effilochée, imprécise, mal rangée. Sa cravate dépasse derrière le col de sa chemise, ses cheveux sont rétifs et ses vêtements, même neufs, paraissent élimés aux extrémités, il ressemble au portrait de Chanelle exécuté par un enfant psychotique.

Jean Echenoz & Pierre Michon |

Il est des livres sur quoi on se jette, et d'autres longtemps contemplés avec un respect craintif — les volumes volumineux surtout, comme cette 600pagesque Littérature française du Moyen-Âge (tome 1, Romans et chroniques) parue chez Garnier-Flammarion. Elle contient une cinquantaine d'extraits, un par œuvre en principe, trop courts pour entrer pour de bon dans ladite œuvre, mais comment faire autrement, vu l'abondance et la diversité de la matière ? On voit mal, dans cet ensemble, ce qu'on pourrait sacrifier. Jean Dufournet et Claude Lachet ont fait là un travail imposant : à ces textes judicieusement choisis et traduits par leurs soins s'ajoutent d'indispensables commentaires, savants mais pas trop non plus, et substantiels.

Des Serments de Strasbourg aux Quinze joies de mariage, on voit donc défiler six siècles. Après quelques vies de saints en hors-d'œuvre (sacré saint Alexis, qui largua sa femme le soir de ses noces pour se donner à Dieu !), et avant une visite express aux chroniqueurs Villehardouin, Froissart, Commynes et quelques autres, voici les grands chevaliers qui déboulent, Arthur, Lancelot, Tristan, Perceval. Les grands romans regorgent de batailles et de tournois, dont on raffolait à l'époque, mais les compilateurs nous épargnent charitablement Mars au profit d'Éros, avec au premier plan l'éternel conflit entre les valeurs de la chevalerie et celles de l'amour courtois, exemple Lancelot.

Ce qui frappe, entre autres, c'est la fréquence du thème de la folie, témoin ce réjouissant passage d'un roman anonyme du XIIIe siècle, picaresque avant l'heure, Joufroi de Poitiers :

Ne sai si muer o si ge vi,

Ne sai que faz ne que ge di,

Ne sait quant chant ne quant je plor,

Ne sai si ge ai joie o dolor,

Ne sai quant ge dorm ne quant veil,

Ne sai quant ge cri ne conseil,

Ne sai quant ge voi ne quant vien

Ne sai quant ge ai o mal o bien,

Ne sai quant ge ai fain o seis,

O suis vilains o corteis,

Ne sai don sui ne de quel terre,

Ne quant ge ai ne pais ne guerre,

Ne sai si ge ai pere ne mere,

Ne sai si ge ai soror ne frere,

Ne sai si ge sui ome o beste,

Ne sai si ge ai cors ne teste.

Mi braz me resenblent dous maces,

Et li doi de mes mains limaces ;

Mi pié me resenblent chasteus,

Et li ortels i sunt creneus.

Quant ge oi fame ne ome chanter

Si cuit oïr leslou usler...

Je ne sais si je meurs ou si je vis,

Je ne sais ce que je fais ni ce que je dis (...)

Mes bras ressemblent à deux massues,

Et les doigts de mes mains à des limaces ;

Mes pieds ressemblent à des châteaux

Dont les orteils sont les créneaux.

Quand j'entends une femme ou un homme chanter,

Je crois entendre les loups hurler...

C'est une édition bilingue, choix justifié pour une fois, doublement : la langue française, personnage principal du recueil dans un sens, à peu près opaque pour nous jusqu'au XIIIe siècle, est assez lointaine pour appeler une version moderne, et en même temps assez proche pour que l'original puisse être lu à la lumière de cette version. Enfin, pas toujours. Béroul, Le roman de Tristan, 1180 :

Li ros li çoine qu'il retort. (...)

Ire le fait, si se tresva.

Le roi lui fait signe de s'en retourner. (...)

La colère l'enflamme puis se dissipe.

Se plonger dans cette langue ancienne, ou y faire trempette ici ou là, réserve de jolies surprises. La dérive du sens de certains mots, par exemple, a de quoi ébaubir.

Les traductions, d'une grande probité assurément, manquent un peu de poésie, mais que ce léger bémol ne nous ôte pas l'envie de nous balader dans le tome 2, consacré à la chanson de geste, aux récits brefs, au théâtre et à la poésie, chez Garnier-Flammarion toujours.

Tristan et Iseut |

On m'a dit le plus grand bien du Traité des gestes de Charles Dantzig (Le Livre de Poche).

Les gestes : sujet immense. La table des matières à elle seule est un poème. Plus de 150 entrées, dont

gestes avec le téléphone gestes avec la bouche gestes des yeux gestes des bébés gestes des comédiens de théâtre gestes des chefs d'orchestre gestes esthétisés de l'opéra baroque, de l'opéra chinois, de la corrida et des rappeurs gestes rituels gestes oubliés gestes des bourreaux et des esclaves gestes des gros cons gestes licencieux gestes tragiques d'une femme que l'on croyait sotte gestes des végétaux gestes pour rien

n'être plus qu'un geste etc. etc.

Traduire les gestes en mots ! Défi audacieux, admirable ! Pari tenu, bien souvent. Dantzig me bluffe par son érudition multifaces et son don d'observation. Il excelle dans le croquis, à preuve ce portrait du chanteur Matthias Goerne :

Barbe pointue, ventre de barrique, petites jambes en parenthèses, il avait l'air d'un nain de la Forêt-Noire ; se penchant en avant comme s'il allait à la cueillette des champignons, se redressant et se cambrant pour atteindre les aigus où il devenait tout rouge puis aussitôt pâle, il s'allumait, s'éteignait, s'allumait, s'éteignait.

Les passages éblouissants ne manquent pas, ni les formules qui font mouche : Fellini, «Jérôme Bosch affectueux», Proust et sa «férocité caressante».

D'où vient ma réticence ? Qu'est-ce qui fait que ce livre ne fonctionne pour moi que par intermittences, de façon aussi clignotante que le chanteur ci-dessus ?

D'abord, ils ont beau courir derrière les gestes, les mots s'essoufflent. Plus le geste est vif, plus sa description semble lourde. Mais là n'est pas le plus gênant : je l'avoue, l'auteur m'est antipathique. Je supporte mal sa façon de lancer des phrases obscures exprès pour faire le malin, et surtout son côté froid, méprisant, péremptoire. Si mécréant que je sois devenu, quand je lis, par exemple : «Je crois que la combinaison de l'imbécillité et de la foi s'appelle mysticisme», je me demande où se trouve l'imbécile. À croire qu'il le fait exprès, car il n'est pas con, le bougre ; en m'offusquant de certaines énormités je tomberais dans le panneau et lui ferais plaisir. Passons vite à autre chose.

La mountza grecque. |

Aïe. Ça ne s'arrange pas.

Qu'est-ce qui m'a pris d'entrer dans La ville dont le prince est un enfant, de Montherlant ?

Un collège catholique au siècle dernier. Deux élèves, seize et quatorze ans, sont liés par une amitié passionnée. Un de leurs éducateurs, un prêtre, dont l'affection pour le plus jeune est non moins passionnée, fait renvoyer l'aîné, tandis que le Supérieur, lui, renvoie le petit.

C'est une pièce de théâtre datant de l'immédiat après-guerre, mais que tout cela est loin ! Ce monde clos, étouffant, sans la moindre présence féminine, la religion écrasante, le désir torturant ces hommes et ces garçons... Toute la pièce est hantée par une homosexualité qui n'ose dire son nom. Que les deux garçons s'aiment (y compris physiquement sans doute, mais l'auteur n'entre pas dans le détail), pourquoi pas, alors qu'est-ce qui me gêne autant, tout du long ? L'attirance de l'adulte pour ce quasi-enfant ? Ce sentiment-là fut jugé diversement au cours des âges, il est devenu un crime, ainsi soit-il ; en l'absence d'actes délictueux on ne peut condamner l'abbé, mais ses manœuvres doucereuses envers sa petite proie ont quelque chose de gluant :

Car il faut absolument que je vous reprenne en main : cette vilaine histoire ne montre que trop comme vous demeurez faible. Vous m'avez dit que votre mère refuserait sans doute que vous veniez chez moi à la campagne pendant la seconde semaine des vacances de Pâques. C'est à vous cependant à l'y décider. Il y a là une sorte de cure morale dont nous savons mieux encore, maintenant, combien elle vous est nécessaire. — Je pense que vous vous rendez bien compte qu'une fois de plus c'est moi le maître de votre sort.

Cure morale... La pièce entière baigne dans l'hypocrisie, et le pharisaïsme affleurant ici ou là n'arrange rien :

Même ce qui, chez nous, peut sembler être sur un plan assez bas est encore mille fois au-dessus de ce qui se passe au-dehors. Ce qui se passe chez nous bientôt n'existera plus nulle part, et déjà n'existe plus que dans quelques lieux privilégiés.

Une école de garçons catho comme idéal, très peu pour moi. Sans verser dans l'homophobie, on est en droit de se dire qu'affranchi du célibat des prêtres ce malheureux abbé aurait vécu des amours moins compliquées, et que ces garçons, dans une école mixte, auraient eu au moins le choix entre homo et hétéro.

En fait je me soupçonne d'avoir ouvert ce livre afin de ricaner sur Montherlant, triste personnage, eh bien c'est partiellement raté. Mon malaise en fin de compte vient aussi de ce que l'œuvre, à ma surprise, a résisté ; de ce que ces amours, condamnables ou pas, atteignent une intensité et une douleur qui les grandissent ; et je pardonne bien des choses à cette pièce et à son auteur pour cette remarque toute simple, presque naïve :

Il n'y a qu'une chose qui compte en ce monde : l'affection qu'on a pour un être ; pas celle qu'il vous porte, celle qu'on a. Avoir une affection, c'est cela qui donne le plus l'idée de ce que doit être le ciel.

On en a fait un film ! En 2016 ! Qui l'eût cru ! |

Pas de malaise avec Myriam Anissimov. Dans la plus stricte intimité (Éditions de l'Olivier, 1992), sans doute le plus connu de sa dizaine de romans, me déroute par sa construction, comment dire ? Touffue, insaisissable ? Mais ce bouillonnement narratif est plutôt bien accordé à l'histoire. La narratrice pioche des vieilles photos en vrac dans une malle et l'auteure semble faire de même, racontant hors chronologie, au fil des souvenirs, une famille juive compliquée, aux personnalités affirmées, aux sentiments exacerbés. Portraits saisissants, le terrible grand-père en tête, à cheval sur la Torah et Marx :

Cet ogre (...) ne m'était jamais apparu dans ces moments qui faisaient de lui une brute ou un sadique martyrisant femme et enfants. Je ne connaissais pour ma part que le lettré passant ses après-midi dans sa bibliothèque à lire Spinoza dans une traduction allemande, ou une édition hébreu-yiddish de la Torah traduite par Yehoash.

Mais le cousin n'est pas mal non plus, rebelle devenu VRP, puis psychanalyste, puis bigot avant de finir chez les fous.

Bref, on est là dans un folklore familier, épicé, savoureux, souvent émouvant, oscillant du comique au tragique — l'ombre des camps de la mort n'est jamais loin. Mais les scènes les plus originales et les plus belles racontent l'enterrement de la religieuse, une vraie sainte, qui sauva jadis la narratrice. Le contraste entre l'exubérance de la famille juive et le placide recueillement d'une communauté de sœurs protestante, helvétique de surcroît, est saisissante.

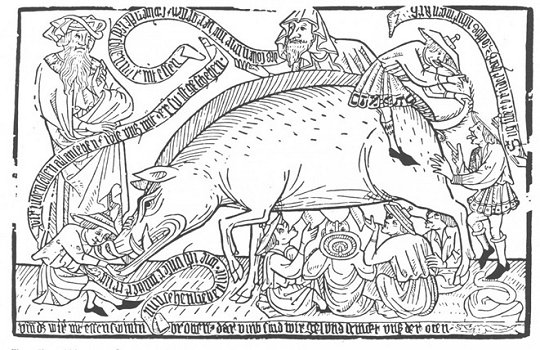

Et pendant que le pasteur nous persuadait de notre propre bonté, de la perfection de l'univers, de la propreté de la Réforme, je ne pensais qu'à ses fondations nauséabondes. Je me remémorais les phrases que Luther avait publiées, afin que ses ouailles s'en allassent avec enthousiasme massacrer et brûler les Juifs. (...) Et je me demandais comment un pareil tissu d'obscénités, qui avait préparé pendant quatre siècles le lit de notre destruction physique, pouvait servir d'assise à tant d'amour du prochain.

Pas de malaise, disais-je ? Il revient au galop. Pour ne rien dire de ceci :

Un Juif religieux avait dénoncé Moché à la police parce qu'il était venu fumer devant la synagogue, le jour de Yom Kippour. Cet homme de Dieu était allé raconter au commissaire que Moché était un agitateur communiste, pour se venger de ce qu'il estimait être une intolérable provocation.

Qui protègera Dieu de ses fidèles ?

La truie juive, tétée par les Juifs. |

Ce qu'il nous faut, là tout de suite, c'est une pause douce avec des personnages remarquables, dignes d'admiration et d'amour. Le petit livre de Patrick Deville tombe à pic. L'étrange fraternité des lecteurs solitaires (Seuil, 2019) nous en présente quelques uns : un vigneron marathonien (Gilbert Bourreau), un poète bolivien (Jorge Zalamea), un expert en littérature latino-américaine (Philippe Ollé-Labrune) et l'écrivain Pierre Michon, nettement plus connu. À leurs portraits s'ajoute un texte tout aussi bref sur les bonheurs de la traduction. Thème commun : l'amour des livres.

Visite à Michon chez lui, dans la Creuse :

Sans doute cet après-midi-là, les deux vieux enfants assis devant l'âtre noir «médirent de la littérature, la foulèrent aux pieds, la jetèrent dans le feu», cette traîtresse à qui nous devons la survie et qui nous gâche la vie, qui décide, seule, des temps d'invention folle dans la solitude puis d'abstinence, lorsqu'elle s'en va voir ailleurs, s'assoit au chevet d'un autre.

Belle page, très michonienne, mais l'ensemble est de la même encre, plein d'amitié et de ferveur tranquille.

Patrick Deville |

J'avais un ami délicieux, un copain d'école redécouvert sur le tard. Pierre Strobel aimait les livres lui aussi ; il en écrivit un au Castor Astral, À la Santé (il habitait non loin de la prison), mais sa santé à lui chancela d'un coup et il nous quitta bientôt. C'était il y a treize ans, mon cher Pierre, et tu me manques toujours.

Pour le premier anniversaire de sa mort, nous nous sommes réunis sur sa tombe et avons lu — car il aimait rigoler, l'ami Pierre — des poèmes de Georges Fourest.

Ce nom dit-il quelque chose à ma poignée de volkonautes ?

Georges Fourest fut au début du siècle dernier ce qu'on appelle un poète fantaisiste, de ceux qui débitent en vers corsetés des contenus qui le sont nettement moins. Mais laissons-le se présenter :

«Je suis mal embouché, dit-on, scatologique,

«scurrile, extravagant, obscène !...» Et puis après ?

Pour blaguer le héros langoureux ou tragique

A moi le calembour énorme et l'à-peu-près !

Il passa toute sa vie à ne pas travailler, à faire la fête avec ses potes et à polir ses vers polissons. Ils sont rassemblés dans deux minces volumes, La négresse blonde et Le géranium ovipare, tous deux chez José Corti. C'est dans le premier qu'on trouve ses poèmes les moins oubliés : des résumés impertinents de nos plus nobles tragédies. Chimène soupirant «Qu'il est joli garçon l'assassin de Papa !», oui, c'est de lui !

Je relis avec délectation tout le recueil, où éclate son talent de fin lettré, de versificateur acrobate, de persifleur tous azimuts, de pornographe distingué. Quelle verve étincelante ! Je retrouve des perles comme «Renoncement», où il s'imagine en maître du monde, «La Négresse blonde», sommet d'humour noir, ou «La singesse» où il chante ses amours grandioses (imaginaires, suppose-t-on) avec une ensorcelante guenon :

Simiesque Iaveh de la forêt immense,

ô Zeus omnipotent de l'Animalité,

fais germer en ses flancs et croître ma semence,

ouvre son utérus à la maternité

car je veux voir issus de sa vulve féconde

nos enfants libérés d'atavismes humains,

aux obroontchoas que la serpe n'émonde

jamais, en grimaçant grimper à quatre mains !...

Et dans l'espoir sacré d'une progéniture

sans lois, sans préjugés, sans rêves décevants,

nous offrons notre amour à la grande Nature,

fiers comme les palmiers, libres comme les vents !!!

Pierre Strobel est présent ici même (Journal infime 06-07, «Le sourire de Pierre»).

L'une de ses cartes de visite. |

Au cinéma ce mois-ci, un seul classique, mais fameux, avec la suite de notre promenade rohmérienne : La femme de l'aviateur (1980), son scénario tout en quiproquos et en marivaudages, ses scènes si finement écrites qu'on les croit improvisées, Marie Rivière adorable et son charme d'autrefois intact.

Plus quatre films de l'année, tous estimables et très différents.

Deux vétérans se surpassent dans des récits d'événements réels.

Marco Bellocchio, dans Le traître, reconstitue somptueusement le combat à mort entre la mafia et un repenti qui la dénonce.

Roman Polanski nous fait revivre dans son J'accuse l'affreuse affaire Dreyfus avec une certaine fidélité, semble-t-il, et une force extrême, le film entier baignant dans une pénombre sale et sinistre comme l'âme d'un antidreyfusard.

Pourtant, plus que par ces deux monuments impressionnants de maîtrise, je suis touché par deux premiers films moins parfaits sans doute, mais qui me prennent au dépourvu, m'ouvrent des portes insoupçonnées.

Fasciné par J'ai perdu mon corps, de Jérémy Clapin, film animé visuellement splendide, bourré de trouvailles, où une main coupée cherche son propriétaire dans une ville terrifiante — notre Paris, vu comme par d'autres yeux.

Charmé par Debout sur la montagne, de Sébastien Betbeder, où trois jeunes adultes paumés se retrouvent dans un village de montagne qui ne l'est pas moins, et où la moindre scène vire à l'étrange. Vont-ils se quitter ? On aimerait que non, et rester avec eux.

Les voilà, tous les trois. |

Il y a quelques semaines, les membres d'une association de Noirs antiracistes ont empêché l'helléniste Philippe Brunet, un grand monsieur, de montrer sa mise en scène d'une tragédie antique, au prétexte que des acteurs blancs y jouaient le rôle de Noirs. (Interdisent-ils aux Noirs les rôles de Blancs ?)

Il y a quelques jours, des militantes féministes ont empêché une projection du J'accuse de Polanski, le metteur en scène étant soupçonné de viol sur mineure.

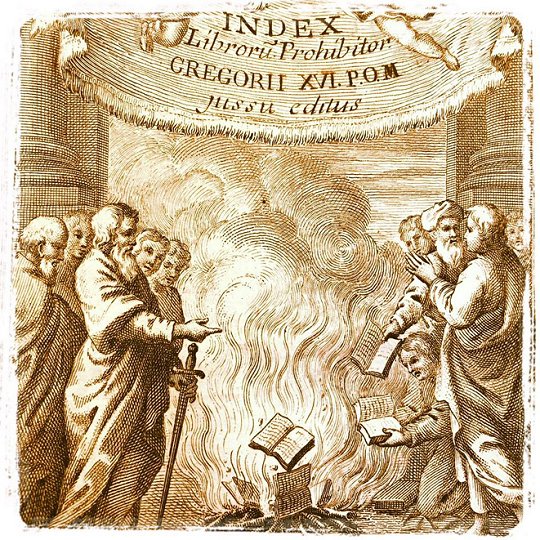

Il y a quelques jours aussi, des étudiants ont empêché l'ex-président Hollande de prendre la parole dans leur fac et ont détruit ses livres exposés là.

Le grand helléniste, le grand cinéaste et le petit politicien n'ont rien de commun, mais leurs agresseurs sont de la même famille. On n'a pas fait boire de l'huile de ricin aux acteurs, on n'a pas brûlé la bobine du film ou les livres exposés, mais on a cherché à réduire au silence, violemment. Ces justiciers ne sont pas des néo-nazis, non, mais simplement de la graine de fachos, qu'il suffirait d'une bonne pluie pour faire fleurir.

Ce qui est rageant dans cette affaire, c'est de voir les plus nobles causes dévoyées par leurs défenseurs les plus ardents, devenus leurs plus efficaces fossoyeurs. C'est aussi de voir nombre d'esprits sains et respectables, craignant d'être accusés de complicité avec les racistes, les violeurs ou les néo-libéraux, se taire lâchement, quand il faudrait donner de la voix contre les salopards en question — même s'ils ne sont, après tout, que de lamentables crétin.e.s.

Twilight et Harry Potter brûlés... |

En janvier ? Echenoz ! Simenon ! Zamiatine ! Orsenna ! Robin ! Viel ! Ancet ! La comtesse de Ségur !

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

Dès que le mouton amasse un peu de laine, c'est toujours pour les ciseaux d'un tondeur quelconque.

Les princes me donnent assez s'ils ne m'ôtent rien et me font du bien quand ils ne me font point de mal.