La mer côté ouest, dans le Connemara.

BRÈVES

N°193 novembre 2019

Froid sur nous, froid sur tout...

froid jusqu'à la fin du monde,

sur tous partout, la tempête et ses hordes...

froide neige, cette nuit,

pauvre misère à jamais...

la folie, l'agonie, la faim...

moi l'affamé, le fou, le nu...

je fuis les hommes, ô mon ami le loup...

Nous sommes en Irlande, entre le VIe et le XIIe siècle. Des poèmes de ce temps-là sont venus jusqu'à nous, rudes à l'image du pays qu'ils racontent, denses comme la pierre, balayés par les vents, parcourus d'images déferlantes et de noms barbares, hantés par d'étranges personnages errants.

Ça décoiffe.

Le poète Jean-Yves Bériou en a recueilli certains sous le titre Moi, faucon sur la falaise, à la Nouvelle escampette, en 2017. Il fréquente l'Irlande de l'ouest et cette poésie ancienne depuis toujours ; ne connaissant pas le gaélique ancien, il nous donne ici non pas une traduction, mais, dit-il, une translation faite à partir de traductions existantes. On regrette évidemment de ne pas entendre la musique de l'original, sans doute rugueuse à souhait ; la version française, sans s'astreindre à des rythmes tout à fait réguliers, préserve malgré tout une force poétique remarquable.

Le collecteur adjoint aux textes des commentaires précieux, s'agissant d'une époque reculée, mal connue et de poèmes souvent obscurs même pour les spécialistes. Il insiste à juste titre, avec nostalgie, sur les racines païennes de cette poésie, à peine recouvertes d'un mince terreau chrétien. Est foncièrement païen, remarque-t-il, «cet accord souverain et imprévisible qui surgit entre l'homme et la nature» — au point que la nature devient ici un personnage à part entière, que les animaux et les éléments eux-mêmes prennent la parole :

Moi, vent sur la mer,

vague ennemie de la terre,

rugissement de l'océan,

taureau aux sept combats,

faucon sur la falaise,

goutte de rosée dans le soleil,

sanglier féroce,

saumon dans la lagune...

On rêve à la caste des druides, à la fois guerriers, juges, médecins, devins, musiciens, poètes. On apprécie, dans cet ensemble souvent très sombre, des moments de répit comme cette douce idylle entre un moine et son chat nommé Pangur :

Au blanc Pangur et à moi,

à chacun des deux son art :

son esprit tout à la chasse ;

à chasser les mots, le mien. (...)

Ainsi en paix l'un avec l'autre,

chacun son jeu, un jeu sans fin,

chacun tout à son art heureux,

car j'ai le mien, il a le sien.

La mer côté ouest, dans le Connemara. |

Paganisme et christianisme : une longue histoire.

Dans Le joueur, je crois, Dostoïevski (que je vénère) accable de son mépris Racine (que je vénère autant). Tous deux sont, il est vrai, aussi opposés que possible, dans l'expression du moins : l'un débordant, hirsute, génialement débraillé, l'autre maîtrisé, corseté, poudré.

Pas relu Racine depuis longtemps : plus l'amour a été profond, plus on craint des retrouvailles décevantes. Mais il faut bien y revenir un jour, et je choisis Phèdre, la tragédie qui m'impressionna le plus autrefois.

Soleil, je viens te voir pour la dernière fois...

Ariane, ma sœur, de quelle amour blessée...

Tout m'afflige et me nuit, et conspire à me nuire...

Présente, je vous fuis ; absente, je vous trouve...

Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur...

Mais il en a les yeux, s'il n'en a le langage...

Le flot qui l'apporta recule épouvanté...

La pièce entière est ponctuée, constellée de ces vers connus et chéris, tels des visages aimés aperçus dans une foule. Dès les premières tirades je sais que je ne serai pas déçu, que l'enchantement reprend. Oui, Fiodor Mikhaïlovitch, la langue racinienne est on ne peut plus codifiée, artificielle, il serait même facile de rire grassement à certaines de ses images :

On craint que de la sœur les flammes téméraires

Ne raniment un jour la cendre de ses frères...

Eh bien moi, désolé, je suis plus que jamais transporté par cette langue rituelle, ce chant somptueux, d'une tension, d'une plénitude qui dans cette pièce atteint les sommets. (Comment Chéreau, lorsqu'il monta Phèdre, lui qui n'était pourtant ni sourd ni crétin, put-il demander à ses comédiens de massacrer les alexandrins en avalant les e muets ?)

Et puis quelle finesse, quelle allusive élégance, dans la déclaration d'amour du jeune Hippolyte à la jeune Aricie :

Je vous laisse aussi libre, et plus libre que moi.

Elle n'a d'égale, quelques vers plus loin, que la réponse de la jeune femme :

Mais cet empire enfin, si grand, si glorieux,

N'est pas de vos présents le plus cher à mes yeux.

En fait, ce raffinement, cette mesure dans l'expression, ne fait que mieux ressortir la violente noirceur de l'action et l'égarement du personnage central. C'est une continuelle descente aux enfers : non seulement l'enfer de la passion interdite, mais celle du crime et du remords, puisque Phèdre jalouse va causer la mort de l'être aimé — laquelle finira par causer la sienne.

Ce qui m'avait moins frappé lors des premières lectures jadis, c'est la profonde cohérence poétique de l'ensemble, fondée sur l'opposition perpétuelle entre lumière et ombre. Phèdre est tiraillée entre les deux ; Hippolyte est lumineux ; le ténébreux Thésée, son père, a visité les enfers.

Vous haïssez le jour que vous veniez chercher !...

Et moi, triste rebut de la nature entière,

Je me cachais au jour, je fuyais la lumière...

Où me cacher ? Fuyons dans la nuit infernale...

La Phèdre de Racine est plus chrétienne que celle d'Euripide sans doute, mais Racine a sans doute écrit là sa pièce la plus païenne, la plus chargée de forces obscures, celle où la mythologie dépasse le pittoresque et la couleur locale au point de presque revivre.

Après ce coup d'éclat Racine abandonna le théâtre — oublions Esther et Athalie, tragédies aussi pieuses qu'ennuyeuses —, et pour quoi faire ? Devenir lèche-cul appointé du Roi. On préfère croire qu'avec Phèdre il avait atteint l'extrême limite de son art et ne savait plus comment faire mieux.

«Voilà mon cœur : c'est là que ta main doit frapper.» |

Non, ce n'était pas prémédité, mais revoici le duo paganisme/christianisme avec L'île des pingouins d'Anatole France (1908).

Des pingouins, païens par nature, ayant été baptisés par erreur, Dieu, bien embêté, après consultation des plus grands théologiens du paradis, décide de les métamorphoser en humains. Le christianisme ne va pas trop leur réussir, comme le montre l'histoire du nouveau peuple, une histoire qui va ressembler de plus en plus étroitement à la nôtre. Tout le livre est une longue satire, religieuse d'abord (le débat sur l'âme des pingouins, formidable parodie de casuistique), puis politique (allusion transparentissime à l'affaire Dreyfus notamment). Le tout est sans doute un peu long, mais quelle verve, quelle puissance, quelle finesse ! L'auteur déploie ici tous les nuances de l'ironie, de la plus subtile à la plus féroce. Un festival. Certaines pages sont d'une actualité troublante :

La démocratie pingouine ne se gouvernait point par elle-même ; elle obéissait à une oligarchie financière qui faisait l'opinion par les journaux, et tenait dans sa main les députés, les ministres et le président.

Ou bien :

Quant au gouvernement, il montrait cette faiblesse, cette indécision, cette mollesse, cette incurie ordinaires à tous les gouvernements, et dont aucun n'est jamais sorti que pour se jeter dans l'arbitraire et la violence. En trois mots, il ne savait rien, ne voulait rien, ne pouvait rien.

Bonus inattendu : quelques passages coquins fort savoureux. Le tout dans un français limpide, coulant, étincelant.

On offrit le Nobel et des funérailles nationales à cet excellent écrivain doublé d'un homme remarquable, co-fondateur de la Ligue des droits de l'homme, dreyfusard, dénonciateur du génocide arménien, dont toute l'œuvre, de surcroît, était mise à l'index ! Les surréalistes, à sa mort, pissèrent sur lui un pamphlet ordurier, comme quoi la connerie s'infiltre partout. Mais grâces soient rendues à Breton et consorts : n'ont-ils pas donné envie de lire France à plus d'un lecteur curieux, avec leur follicule d'une violence imbécile ?

Saint Maël prêchant chez les pingouins. |

Un homme est amoureux du concerto pour clarinette de Mozart — d'où le titre du livre : K.622, le numéro d'opus de l'œuvre. Il recherche l'enregistrement sublime qu'il a entendu à la radio, ne le trouve pas, décide d'aller écouter le morceau au concert, choisit ses vêtements, ymet un temps fou et beaucoup d'angoisse, assiste au concert, parle avec l'inconnue assise à côté de lui, et là...

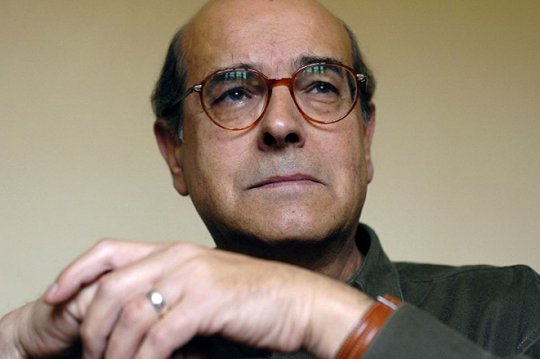

C'est un roman de Christian Gailly, son deuxième, publié chez Minuit en 1989, et déjà du pur Gailly : l'amour de la musique, un héros passablement paumé, une action elle aussi tâtonnante, ressassante, en même temps traversée de surprises et d'étrangetés diverses — une touche de Robert Pinget, un zeste de Raymond Devos.

Impressionnants, par exemple, lors du concert, les vains efforts du héros pour traduire en mots ce que lui dit la musique :

...elle va trop vite, ça me désespère. J'essaie quand même, je recommence, ça ne va pas, ça ne marche pas, s'il est possible de mettre des mots en musique l'inverse pour moi n'est pas vrai, la musique ne supporte aucun mot, elle les recrache. J'écoute et j'ai le sentiment d'un dialogue, évidemment, ce n'est pas ce que je veux dire, je parle d'un débat, d'une lutte, d'un combat, enthousiaste le plus souvent, d'un conflit, parfois chancelant, haletant toujours, mais je n'arrive pas à le traduire, ce n'est qu'un sentiment. La musique provoque, évoque surtout des sentiments, mais ce ne sont que des ombres, des âmes perdues dans les limbes de la mémoire...

Le happy end est un peu trop happy pour mon goût, et Gailly fera encore mieux plus tard avec en particulier Be-bop ou Un soir au club (un must pour tous les mélomanes, et surtout les amateurs de jazz), mais avec K.622 on se régale déjà.

Feu Christian Gailly |

Christian Gailly et Jean-Pierre Martin ont au moins une chose en commun : la passion du jazz et sa pratique intensive. Le second vient de faire parler son piano, il y a quelques mois, dans le très swingant Real book, nous en dîmes le plus grand bien ici même, mais cette fois il change de sujet avec un nouvel essai paru chez Autrement : La curiosité.

Vilain défaut, dit-on ? Foutaise ! Ce livre de combat s'attache à réhabiliter la réprouvée en 250 pages vibrantes. Il met d'abord à nu les racines de sa mauvaise réputation. Coupables au premier chef les croyances organisées, religieuses, politiques ou autres, qui ont tout intérêt à ce que leurs disciples portent des œillères bien opaques. Le christianisme, par exemple :

Dans la Bible, c'est encore une femme, Ève, qui cueille le fruit dont la curiosité, quintessence du péché originel, est le ver — et l'on se demande si ce n'est pas le huitième péché capital.

Pour qu'on se mette à penser,

il faut un minimum de mécréance. (...) Le curieux en ce sens est un hérétique ou un apostat.

La curiosité, dans ce livre, ne sera donc pas désobéissance impie, ni même indiscrétion malsaine, mais ouverture à la diversité des choses et des pensées, «attention affectueuse au monde». Et l'auteur de nous emmener tambour battant à travers les siècles et les livres, dans des pages crépitantes d'images fortes et de formules puissantes, avec saluts fraternels au Siècle des Lumières et son Encyclopédie, à la soif de savoir naïve et inextinguible de Bouvard et Pécuchet, pas si stupides au fond, à l'«érudition joyeuse» et l'«inaltérable curiosité juvénile» de Queneau, à Perec et son Espèces d'espaces et bien d'autres.

L'essentiel du livre, en fait, est un hommage à la lecture, qui

a spécifiquement partie liée avec la curiosité. La lecture est plus que la lecture. Son geste est un geste de curieux : ouvrir un livre, c'est un peu comme ouvrir un tiroir qui détient des secrets,

et chaque volume nouveau est «comme une terre inconnue».

Les volkonautes le savent depuis longtemps, Jean-Pierre Martin a tout lu ! Sa curiosité intellectuelle est sans bornes ! Oui mais, rappelle-t-il dans les premières pages, il n'en a pas toujours été ainsi. Il fut dans sa jeunesse un marxiste-léniniste exclusif, obnubilé, «plus sectaire que mes maîtres» Sartre et Althusser, lesquels continuaient de fréquenter qui Flaubert, qui Montesquieu.

Il me faudrait bien des années pour me relever de cette dépression assez particulière, laquelle se recommandait de l'enthousiasme. L'éventail de mes intérêts s'était refermé sur un pli unique, il allait se rouvrir, se déplier peu à peu, tantôt laborieusement, presque douloureusement, tantôt joyeusement — je dis «éventail», car la curiosité est aussi un moyen de s'éventer, afin de ne pas suffoquer en succombant à la sécheresse ambiante : reprendre vie, c'est reprendre goût à la curiosité.

Cette confession pourrait bien être la clef du livre : c'est ce remords, sans doute, qui lui donne cet élan allègre, cette urgence.

La curiosité a toujours... |

Ce qui se passe en Russie, ces temps-ci comme jadis ? Pas trop curieux de le savoir. Trop triste. C'est le pays de mes ancêtres après tout. Je n'aime pas qu'il me fasse trop honte. Et voilà que je la prends en pleine figure, la Russie profonde, avec Dernières nouvelles du bourbier, d'Alexandre Ikonnikov (L'olivier, 2003).

Le titre dit tout. Comme le résume un personnage :

La prétendue âme russe se réduit à quatre composantes : la croix russe, la langue, la vodka et le bonheur dans la souffrance.

Nous sommes dans un village russe perdu, comme tant d'autres sûrement, au début de la période post-soviétique, lorsque les «camarades» sont soudain «appelés messieurs-dames». Quarante-trois nouvelles, très brèves pour la plupart, comme des coups de hache. Combien de personnages, dans l'ensemble de ces histoires, ne se soûlent pas régulièrement ?

Comme le fermier ne boit pas et ne fume pas davantage, le bruit court qu'il ferait partie d'une secte.

Ce livre ? Un radeau sur un fleuve de vodka.

Le barman :

— Que faire ?

Boire moins, dit Sergueï Nikolaïevitch. Sers-moi une vodka.

Tout est déglingué, tout est pourri, les personnes autant que les choses. Et pas d'espoir en vue.

Toute sa vie, Aliocha avait eu la poisse, pour une simple raison : il était russe.

L'auteur carbure au vitriol mais son jeu de massacre sonne vrai, hélas. Si je buvais, j'irais me soûler pour oublier ce bouquin et ce pays désespérants.

Niet ! J'exagère. Par bonté pour son lecteur, Ikonnnikov donne à son apothéose du sordide une cocasserie égale à sa férocité. On rit autant qu'on pleure, et on savoure son écriture, sobre mais efficace, dont les traducteurs (Antoine Volodine pour le russe et Dominique Petit pour l'allemand) ont préservé le tranchant.

Russie profonde. |

Ce mois d'octobre au cinéma ?

L'Algérie d'abord avec Papicha, opus 1 de la jeune Mounia Meddour. Pendant la terreur islamiste des années 90, quelques jeunes filles, cherchant à s'émanciper, se heurtent violemment à une société gangrenée par l'intégrisme. Film un peu maladroit, un brin excessif par moments dans son scénario comme dans sa forme, mais ces demoiselles ont un charme fou.

Marcel Mitrani adapta en 1979 Un balcon en forêt de Julien Gracq. Longtemps disparu, le film reparaît en DVD. D'une grande fidélité au livre, lent mais intense, il vous envoûte insidieusement.

Encore un premier film de cette année, Ceux qui travaillent, d'Antoine Russbach. Pour sauver sa compagnie, un cadre envoie un homme à la mort et va le payer très cher. La limite dans ce coup d'essai très bien fait, dont la presse a salué les grandes qualités ? Sans doute, chez le cinéaste, l'absence de sympathie pour ses personnages, qui rend son œuvre irrespirable.

Le nouveau Woody Allen, Un jour de pluie à New York, n'est pas moins misanthropique à bien y regarder, sauf que l'auteur, ce vieux rusé, parvient à nous le faire oublier en nous ressortant pour la nième fois tous ses tours de magicien doux-amer. Certains s'en lassent ; moi, pas encore.

Selena Gomez et Woody Allen |

Et pour finir, un OVNI : Ne croyez surtout pas que je hurle, de Frank Beauvais. La voix off du cinéaste raconte une longue déprime, illustrée d'images tirées d'une foule d'autres films ! Images souvent saisissantes par elles-mêmes, et combien plus encore d'être prises dans ce contrepoint vertigineux, comique parfois, subtil et excitant toujours. Fameuse idée ! La mise en œuvre est à la hauteur.

Très bon résumé |

Question climat, ça chauffe ! Un peu partout on se met à réfléchir, à s'inquiéter. Même les Français s'y mettent ! Aux prochaines élections, tout le monde se dira écolo. Il n'est même pas exclu que de vrais écolos l'emportent ici ou là. Des mesures vertes seront prises, avant d'être sabotées, en douce ou brutalement, par nos vrais maîtres : les lobbys industriels et bancaires.

On aura du moins essayé. Et on aura montré au passage, dans les manifs, de quel côté se trouve la générosité, l'intelligence, le talent, l'humour. Petit florilège des slogans lors de je ne sais plus quelle marche pour le climat :

Sans pétrole la fête est plus folle

Penser le changement plutôt que changer le pansement

Respect existence or expect resistance

Moins de banquiers plus de banquises

Moins de riches plus de ruches

Nique pas ta mer

Le climat n'est pas à prendre au second degré

Chauffez le clito pas le climat !

La manif pour tous, à côté...

Quand les jeunes se réveillent. |

Au programme, début décembre : le Moyen-Âge, Zamiatine, Montherlant, Orsenna, Anissimov, Dantzig, Deville... Bref, pour tous goûts — et les dégoûts éventuellement.

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

Certaine hantise du Ciel n'est-elle pas née d'une secrète impuissance à voir ce monde-ci, tandis que si nous savions le voir, il deviendrait pour nous le Ciel ?

De jeune angelot, vieux diable.