Illustration de Gustave Doré

BRÈVES

N°192 octobre 2019

Le roi des montagnes. Un classique du roman d'aventures, avec Le capitaine Fracasse et Les aventures du capitaine Corcoran. Quand je découvris tout gamin, dans la collection Rouge-et-or je crois, au début de la liste des Autres titres parus, celui-ci, qui fait rêver, le best-seller d'Edmond About faisait les délices des jeunes et des moins jeunes depuis près d'un siècle. Soixante-cinq ans après, je le lis enfin.

Il le fallait ! Cela se passe en Grèce. Nous sommes vers 1850, peu de temps après l'Indépendance, dans un pays encore à l'état d'ébauche, «avorton de royaume» dit ailleurs About. Le roi en question, c'est un vieux brigand qui règne sur tous les coins sauvages du pays. Le héros, jeune botaniste allemand, et l'héroïne, jeune héritière anglaise, vont être confrontés à lui tout au long d'une intrigue bourrée de rebondissements, échevelée, pétaradante, un régal.

Mais l'intérêt du livre ne se limite pas là.

Notre brigand est en même temps un richard doublé d'un homme d'affaires avisé, qui investit le fruit de ses rapines dans les banques et les bourses du monde entier. Joyeuse invraisemblance derrière laquelle, mine de rien, on peut voir s'esquisser une satire du capitalisme naissant et de la mainmise de la richesse privée sur l'État :

Je ne crains ni les ministres, ni l'armée, ni les tribunaux. Les ministres savent tous que d'un geste je puis changer le cabinet. L'armée est pour moi : c'est elle qui me fournit des recrues lorsque j'en ai besoin.

Cela n'est-il pas resté d'actualité, y compris dans des pays officiellement démocratiques ?

Tout le roman, par ailleurs, est irrigué par un humour féroce que rehausse encore la virtuosité de l'écrivain. La narration galope et la phrase aussi, élégante et vive. Chaque page de ce fin lettré apporte son lot de métaphores héroï-comiques :

Il partit, et mon cœur courut avec lui jusqu'au terme de son voyage. Horace ne suivit pas d'un regard plus tendre le vaisseau qui portait Virgile.

Ou bien :

J'aimais à suivre dans les sillons de son visage le mouvement convulsif de la passion comme le naufragé perdu sur une mer furieuse admire au loin la vague qui doit l'engloutir.

Je peux en citer encore une ?

Le botaniste amoureux décrit les yeux de sa belle :

C'était un brun ardent et velouté qui ne se rencontre que dans le grenat de Sibérie et dans certaines fleurs des jardins. Je vous montrerai une scabieuse et une variété de rose trémière presque noire, qui rappellent, sans la rendre, la nuance merveilleuse de ses yeux. Si vous avez jamais visité des forges à minuit, vous avez dû remarquer la lueur étrange que projette une plaque d'acier chauffée au rouge brun : voilà tout justement la couleur de ses regards.

On se demande ce que les Grecs pensèrent alors de ce livre dont l'auteur, persifleur compulsif, les mettait en boîte allègrement. Exemple : «Les brigands sont les seuls Grecs qui ne manquent jamais à leur parole.» Le même About déclara un jour : «La seule chose que les Grecs n'aient pas volée, c'est leur réputation.» Quel contraste avec l'adoration béate que nous inspirent les Grecs de l'Antiquité...

Illustration de Gustave Doré |

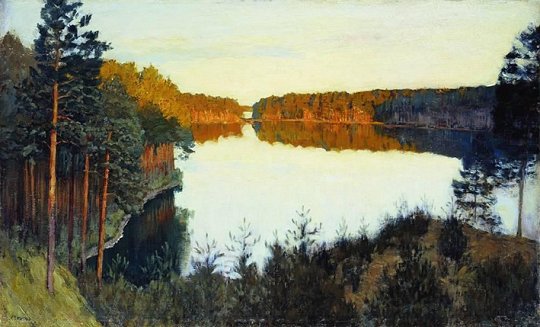

Après cette chevauchée pétillante et trépidante, un peu de calme nous fera du bien. Constantin Paoustovski nous emmène dans la campagne russe tout au long des onze brèves nouvelles de La tanche d'or, aux éditions de l'Aube.

Une immensité tranquille, des forêts, des lacs, des animaux, des odeurs ; des aubes fraîches comme une source. La belle préface de Georges Nivat le dit si bien, copions-le :

Lire ces humbles poèmes en prose de Paoustovski, c'est se débarbouiller par un petit matin de fraîcheur, c'est entrer dans la grande amitié des animaux, des arbres et des herbes.

Avec Paoustovski, c'est une Russie douce (...) qui envahit doucement le cœur.

Printemps charmants, étés somptueux, doux automnes qui «marient soleil et brumes». Même l'hiver est beau. La première neige, une fête. La terre «avait revêtu sa plus belle robe et ressemblait à une jeune mariée intimidée.»

Ces textes écrits dans les années 30 nous laissent croire que la fureur et la laideur du monde n'existent pas. Tandis qu'ailleurs dans le pays on affame, on déporte, on massacre, le narrateur observe avec amour un vieux cheval et son propriétaire n'enverra pas à l'abattoir. Nivat encore :

Il ne fait guère de doute que l'amour si profond de Paoustovski pour l'espace et la nature russes était aussi une sorte de médecine du cœur contre les poisons staliniens.

À un seul moment le présent soviétique fait irruption dans ce reste de Russie éternelle. Les vieilles du village disent que les diables,

ça ne traînait pas autour des lacs ; et surtout, que depuis la révolution, ça n'existait plus, et que ça ne pouvait plus exister car les Bolchéviks les avaient exterminés, tous, jusqu'au dernier.

Les vieilles, toutefois, n'allèrent plus cueillir de baies au Lac Glukhoïe. Elles avaient honte de reconnaître que, vingt ans après la révolution, les diables les effrayaient toujours.

La Russie, pays d'une brutalité terrifiante, a l'une des langues les plus belles et douces qui soient, parfaitement accordée à ces pages, et la traduction d'Alain Cappon préserve l'essentiel de leur poésie.

Paysage russissime. |

De Paoustovski à Wiazemsky, un point commun outre la rime : le plaisir d'une lecture facile et apaisante.

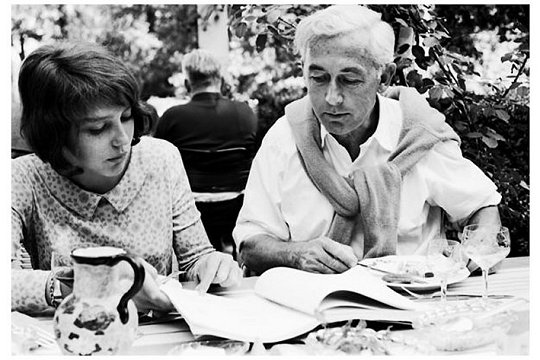

Anne Wiazemsky s'en est allée il y a deux ans déjà et cela m'a fait mal. Nous avions le même âge et je l'aimais bien. Je la connaissais, sans l'avoir jamais rencontrée, à travers ses livres où elle racontait sa vie. Il fallait bien qu'elle la raconte, cette vie pleine de sacrées rencontres.

J'ai passé de bons moments avec Jeune fille (Bresson), Une année studieuse et Un an après (Godard, Cohn-Bendit). Je retrouve l'autobiographe dans Hymnes à l'amour (Gallimard) où elle revit son enfance, ses parents qui ne s'aiment plus et vont chercher l'amour ailleurs, une gouvernante qui l'aime, elle et son petit frère, et aussi une ancienne maîtresse de son père qu'Anne retrouve trente ans plus tard. Le lien entre ces personnages : l'amour bien sûr, et en particulier les chansons d'amour d'Edith Piaf, dont celle qui a inspiré le titre.

Le livre boîte un peu : la dernière partie, consacrée à l'ancienne maîtresse, est moins intense que les pages sur la jeune gouvernante et sa triste fin. Mais peu importe. Anne raconte bien, avec chaleur et simplicité. J'avoue être plus séduit par ses histoires que par son écriture un peu tiède par endroits, mais je suis trop sévère sans doute : les bons moments ne manquent pas, dont celui-ci, où Anne enfant, au moment du coucher, va embrasser sa gouvernante chérie :

J'étais en pyjama, collée contre son flanc. Elle portait des chemises de nuit échancrées, légères et qui lui dénudaient le corps. J'aimais ses seins doux et confortables sur lesquels je posais ma joue ; ses beaux bras ronds ; l'odeur de ses cheveux, de sa peau où je retrouvais en vrac son parfum, celui de maman, la lavande de sa savonnette et cette odeur de transpiration qui lui était propre et qui m'évoquait des images de grandes prairies au soleil et de meules de foin.

Épatante, la longue dernière phrase, avec ses «et», que je n'aime pas d'habitude, ici efficaces, doucement insistants, allongeant la phrase et le moment de bonheur ; avec surtout ces deux points-virgules subtilement pesés, qui rendent la phrase douce, confortable et rebondie comme les seins de Madeleine — l'un de mes plus grands bonheurs dans ce livre.

Avec Robert Bresson. |

Dans Hôtel du Brésil (Gallimard), Pierre Bergounioux évoque lui aussi ses jeunes années, son «misérable petit tas de secrets» disait Malraux — pauvre Malraux, c'est sa phrase à lui qui me paraît misérable.

Bergounioux nous raconte ici, en soixante pages très pleines, son éducation intellectuelle : une enfance isolée, triste, dans un coin de province hors du temps, puis la découverte des livres, du présent, de Paris. L'ouvrage paraît dans la collection Connaissance de l'inconscient, mais il n'est pas tout le temps question de Freud. Non que Bergounioux lui soit hostile ; il en parle admirablement :

Ce qu'il avançait, je le savais sans, bien sûr, le savoir. Je l'avais expérimenté jour après jour. La meilleure part, ou la pire, de ce que nous sommes vraiment, de ce que nous pensons se tient en retrait, dans l'ombre, d'où elle a beau jeu de troubler, gâter la vie que nous croyons mener. (...)

Il est de ceux, peu nombreux, qui, d'âge en âge, ont illuminé notre nuit.

Seulement voilà, Bergounioux, à titre personnel, se sent éloigné de la psychanalyse. Il est, nous dit-il (simplifions), moins l'enfant d'Œdipe et Jocaste que des roches de son pays natal. C'est le paysage où il a grandi, lui semble-t-il, qui l'a le plus profondément façonné. Marx a plus compté pour lui que Freud. Et surtout, face au trouble qui l'a tourmenté, les remèdes proposés par l'analyse auraient été inopérants.

Qu'on soit d'accord ou non, peu importe : ce qui compte ici, c'est les pages admirables sur la géologie de la Corrèze où science et poésie marchent ensemble, et l'évocation terrible d'une jeunesse crépusculaire :

Il me semblait, parfois, que j'étais mort et ne le savais pas...

Ou sur les livres. Ou sur Paris,

son gris très doux, celui des murs, des toits de zinc, de l'eau captive des bassins, de la Seine entre ses quais, sous les ponts auxquels s'accoudent les poètes, du ciel, des pigeons...

Paris dont la beauté grise témoigne «de l'entière domestication du réel», de sa quasi abolition.

Bergounioux est là tout entier, avec son écriture tâtonnante, piocheuse, obstinée et en même temps pleine d'une souveraine aisance. Je n'ai pas toujours été conquis par lui ; ici, pleinement.

Bergounioux de retour au pays. |

Pourquoi lire maintenant des Lettres choisies de Sade, parues jadis en 10/18 ?

Les fulgurances du marquis m'ont toujours laissé plutôt froid, et vaguement réprobateur, mais l'admiration qu'il inspire à des personnes de confiance, Nadeau en tête, incite à lui jeter un œil de temps en temps.

Il le mérite assurément. Ces lettres par exemple — à sa femme, à une jeune femme complice, à une belle-mère persécutrice, à son valet —, par-delà les différences de ton, manifestent toutes la même démesure torrentielle, la même frénésie. Quel souffle ! Il aligne page sur page sans débander, comme s'il sprintait tout au long d'un marathon. Il est unique par la démesure de sa prose autant que par celle de ses fantasmes. Ce déchaînement, cette profusion inlassables, ne sont-ils dus qu'à l'isolement et l'inaction forcée du prisonnier ? Comment savoir ?

Tout aussi évident dans ces longues lettres, le talent de l'écrivain. On l'imagine écrivant au fil de la plume, et pourtant, quel que soit le sujet, quelle maîtrise, quelle élégance !

Il évoque avec la même force ses tourments de prisonnier professionnel :

Du fond de son tombeau, ma malheureuse mère m'appelle : il me semble la voir m'ouvrir encore une fois son sein et m'engager à y rentrer comme dans le seul asile qui me reste.

Ceux de l'humanité :

Misérables créatures, jetées pour un moment sur la surface de ce petit tas de boue, il est donc dit qu'il faut que la moitié du troupeau soit la persécutrice de l'autre ?

Et son indomptable énergie :

J'ai le malheur d'avoir reçu du ciel une âme ferme qui n'a jamais su plier et qui ne pliera jamais.

Sade, son vrai visage. |

Dès le premier paragraphe du premier roman d'Irène Gayraud, Le livre des incompris, publié aux éditions Maurice Nadeau, on sent que c'est bien parti.

Quelques mois pour apprendre ces deux choses devant lesquelles je recule depuis toujours : l'écriture, et la mort. Obéir à l'une avec la dignité d'un buveur de ciguë ; désobéir par l'autre à l'exiguïté d'avoir dû, toute ma vie, être moi.

Une écriture maîtrisée, d'une ampleur et d'une richesse classiques — la suite le confirmera. Un dispositif impressionnant : le narrateur, vieil universitaire désenchanté qui pense avoir gâché sa vie en vains travaux, évoque sept livres extraordinaires qu'il découvrit au cours de sa vie, et quelques êtres non moins étonnants ; livres et êtres qui l'enchantent et en même temps le désespèrent, tant ils apparaissent, dans leur originalité, leur flamboyance, leur folie, comme le contraire de ce qu'il a lui-même vécu.

Une touche de Perec ? Un soupçon de Borges ? L'ombre de Jouve plutôt, sans doute, à preuve l'érotisme qui parcourt ces pages, somptueusement déployé dans certains des sept livres (brûlant portrait de traductrice amoureuse), mais aussi dans la vie du narrateur, irriguée par le désir elle aussi :

Je perdis parfois cette soif, mais elle revint toujours, et je sens que le torrent de Zoé coule encore dans mes veines vieillies quand j'aperçois, de l'autre côté de la rue, la fille d'en face écrire à sa table, s'étirer doucement, pencher vers l'avant sa nuque perlée, j'imagine, de gouttes de sueur, pour se rafraîchir avec un grand éventail sombre qu'elle ouvre lentement comme des jambes.

Mais l'auteure a une voix si personnelle qu'on n'a guère envie de la rattacher à quoi que ce soit. Jeune encore, elle est déjà connue pour sa poésie et ses traductions poétiques. On attend d'elle d'autres romans ; on se dit qu'elle ira loin, et on a envie de la suivre.

Irène Gayraud herself |

N'arrive-t-il pas que la rivière où nous avons appris à nager, une botte de joncs sous chaque aisselle, se dresse d'un coup sur sa queue pour nous mordre le cœur

Ou que, sans nous reconnaître dans les rainures, on nous balaie, avec les mégots et la sciure, hors des enfers où nous avons pourtant nos habitudes ?

C'est un poème de Jean Rousselot, l'un de nos excellents poètes du siècle dernier. Je le découvre sur le tard. Dans Les monstres familiers, recueil publié en 1986 chez Rougerie, on est dès l'abord touché par une richesse de scènes insolites où le quotidien vire doucement au fantastique. L'homme y est plutôt maltraité par un monde hostile, obsédé souvent par on ne sait quelle culpabilité, et le poète raconte avec un sourire triste.

Les morts, plus d'une fois, pointent le bout de leur nez, et les poèmes qui les accueillent sont parmi les plus beaux :

À la tombée de la nuit, quand le dernier visiteur est reparti en chantonnant, avec sa balayette et ses pots vides,

Les morts, en manches de chemise, viennent prendre le frais à la porte du cimetière, en fumant des cigarettes qu'ils font durer.

Pas besoin de les surveiller. Aucun ne songe à s'échapper.

Et ailleurs :

(...) Je vais donc continuer un peu, agacé par le frôlement des jupons musqués de la vie

Et le beuglement des morts, oubliés dans leur pacage, que le bruit de mon pas a soulevés d'espoir.

On ne comprend pas tout, mais le plus souvent on croit presque comprendre. (Est-ce bien nécessaire après tout ?)

Allez, encore un, tiré... |

Aragon, Aymé, Fargue, Gide, Romains, Mauriac, Maurois, Montherlant, Salacrou, Sartre, Troyat, Valéry. Tel est l'hétéroclite générique d'un vieux livre (il a mon âge) aujourd'hui oublié, épuisé. En lisant son titre : Le style au microscope (Calmann-Lévy), j'ai tressailli de joie. Il y avait là sans doute un précurseur de mon Verbier, analysant avec minutie les phrases de nos auteurs, leurs subtilités stylistiques, leur musique.

J'ai déchanté. L'auteur, pseudonymé Criticus, est plus intéressé par l'aspect normatif de la langue que par ses possibilités expressives. On devine un vieux prof réac, un petit pion pinailleur, fielleux, jaloux des auteurs au fond, et qui parfois les tance comme des lycéens. Il voit souvent des infractions au bien-écrire dans les plus belles trouvailles des auteurs. Il encense Troyat et tire à vue sur Gide et Valéry. Bref, un vieux schnock (expression elle-même vieillie, je le crains, utilisées seulement par ceux-ci — en suis-je un moi aussi ?).

À propos d'une phrase de Jules Romains :

Qui, je le demande, écrira de sang-froid qu'un littérateur «se console de la part de raté qu'il y a en lui» ? La grammaire et le sens, d'accord, exigeraient «se console du fait qu'il y a en lui une part de raté».

À propos d'un roman de Sartre :

Le «mépris-du-lecteur» ou «l'indifférence-absolue-à-l'égard-de-l'agacement-que-le-lecteur-peut-éprouver» apparaissent caractéristiques essentielles des lettres actuelles. Ils tranchent sur ce «respect-du-public», ce «souci-de-lui-faciliter-la-lecture-et-de-ne-pas-l'induire-en-erreur» qui étaient ceux des Flaubert, Zola, Daudet etc. (...) Le romancier d'avant-garde est dur, comme un businessman (comme un gangster), comme notre jeunesse en général.

Alors pourquoi perdre son temps avec cette ruine, sinon pour entretenir un agréable sentiment de supériorité, ou, peut-être, pour le plaisir de taper encore et encore, par personnes interposées, sur certains de mes profs d'autrefois au conservatisme castrateur, en les ridiculisant ici-même ?

(Tu m'entends, Gioan, depuis là-haut ?)

Mais rien n'est simple et nul n'est tout à fait bon ou mauvais. Ce qui m'a retenu dans ce pensum jusqu'aux dernières pages, c'est l'attente des moments de flou, quand les certitudes vacillent, quand un personnage de caricature devient soudain complexe et devient, ô miracle, humain. Notre Caricaturus, par moments, est partagé ; tout en tapant sur les doigts de l'élève Sartre, il lui décerne un bel accessit, à contrecœur («un intellectuel et un romancier de première classe (...) dont les bizarreries, les défis, les dédains et les impudences ne parviennent pas à masquer l'âpre talent») ; il lui arrive même une fois d'admettre que ses jugements puissent être discutés. (Pas retrouvé le passage ; l'ai-je rêvé, par charité chrétienne ?)

Nos meilleurs auteurs... |

Au cinéma, bon mois.

D'abord, fait connaissance avec Tarantino. Ce qu'on m'en disait, cette complaisance dans l'ultra-violence, m'effarouchait. Once upon a time in Hollywood, son petit dernier, est de ce point de vue une bonne introduction : la violence y est réduite, et l'ensemble du film montre nettement à quel point tout, chez cet amoureux du cinéma, est moins miroir de la réalité qu'hommage à d'autres films et au cinéma en général. L'ensemble est un peu lent sans doute, mais riche en scènes somptueuses, dirigées et filmées avec une maestria indéniable.

Et si j'avoue une préférence pour le cinéma à la Bresson, cela ne m'empêche pas d'avoir pris du plaisir aussi avec Django unchained, son art de l'excessif porté à son comble, ses scènes et ses personnages hénaurmes.

Leonardo Di Caprio, Brad Pitt... |

Autres bonheurs : deux films français très différents.

Roubaix une lumière, où Arnaud Desplechin tisse, avec sa force et sa subtilité coutumières, une histoire tiraillée entre Roubaix (le travail de la police roubaisienne, filmée de façon nerveuse, quasi documentaire) et une lumière (la figure d'un commissaire dont le calme et la bonté, dans cette ville sinistrée, crépusculaire, est comme une lueur dans la nuit). Que cette figure de père tutélaire, ou de grand frère, soit jouée par un acteur issu de l'immigration, l'excellent Roschdy Zem, ça console. Zemmour le poison, Zem l'antidote.

Léa Seydoux, Roschdy Zem |

Pas de bon mois sans la révélation d'un film inattendu, différent. Tout juste sorti, Perdrix, premier long métrage d'Erwan Le Duc, est une petite merveille parfaitement jouissive, une comédie qui ne ressemble à rien, où une fille très libérée sème la panique dans une bourgade vosgienne somnolente, dans une famille fossilisée et dans le cœur engourdi d'un jeune capitaine de gendarmes.

Maud Wyler, Swann Arlaud... |

L'essentiel de l'actualité ce mois-ci ? Non, pas la mort de Chirac dont on nous rebat les oreilles : il était mort depuis longtemps, tandis que la France chiraquienne se porte encore bien, frileuse dans ses charentaises.

L'essentiel ? Le journal Le Monde, souvent critiqué par ceux-là même qui devraient le défendre, préserve son indépendance ! Il pourra donc poursuivre son combat pour la survie de la planète, d'une vigueur admirable ces derniers temps.

Car l'essentiel, c'est la mort annoncée de la planète, et le bras de fer qui se précise entre ceux qui savent, qui agissent et ceux qui se bouchent les yeux et croisent les bras. L'événement du mois ? Le discours enflammé de la très jeune Greta Thunberg devant l'ONU, ex aequo avec le demi-million de personnes défilant avec elle à Montréal. (Les Français, eux, avaient mieux à faire).

Que Greta soit non grata, je m'en doutais ; j'avais même écrit dans le Journal infime de ce mois un pastiche de ses détracteurs, que je croyais vitriolé. Pauvre naïf ! Le déluge de réactions venant de nos politiques et de nos médiatiques, qui va du coincé à l'ordurier, a de quoi laisser pantois. On y découvre, de façon éclatante, la médiocrité, la bassesse de ces lugubres qui nous gouvernent.

Face à l'offensive, la jeune brebis galeuse a trouvé mieux que moi les mots : Je vois dans ces réactions un compliment, a-t-elle dit en substance, elles prouvent que nous avons frappé juste.

Nos rois sont nus, dit l'enfant, et nous les voyons soudain mieux que jamais, nus et nuls.

Torchon facho |

Le 1er novembre (ou le 2, ou le 3...) on lira probablement France, Girard, Gailly, Martin, Bériou, Ikonnikov.

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

Dans les meilleurs des cas, ce n'est pas le médecin qui guérit, mais en s'efforçant d'éviter des dégâts supplémentaires, il aide le corps vivant à se guérir lui-même.

Il faut être indulgent pour l'homme si l'on songe à l'époque à laquelle il fut créé.