Dominique Dou

BRÈVES

N°191 septembre 2019

Et maintenant

on est dans le morde

on est entré dans le morde net —

c'est net sur les murs

sur la chaussée sur les trottoirs

dans les films d'images —

Net ? Pas pour moi. Dès le début je suis largué. Je lirai jusqu'au bout Dans le Morde, de Dominique Dou (2012, Dumerchez), sans qu'on m'explique ce que c'est, le morde, et surtout je vais revivre d'un poème l'autre cette épreuve désormais familière : lire et mal comprendre, lire et me sentir idiot.

Je m'interroge : si moi, professionnel du mot, traducteur de poésie stakhanoviste, je rame à ce point, combien de personnes au monde nagent-elles dans ce genre de textes comme un poisson dans l'eau ? J'ai l'impression de voir les images d'un film sans entendre le son, ou un film étranger dans une langue inconnue sans sous-titres. Les poètes d'aujourd'hui sont pour moi une caste supérieure, mutante sur les bords, parlant une langue éloignée de la mienne. Si nous peinons à communiquer c'est moi le fautif, d'accord, n'empêche que leur supériorité m'agace et mon obstination à les fréquenter m'étonne.

Alors d'où vient que je lis les poèmes de D.D., pourtant très proches d'autres qui m'enquiquinent, avec intérêt, sympathie, voire émotion ?

Je ne sais trop que répondre. Sinon qu'en les lisant, je n'ai pas ce sentiment de gratuité, d'intellectualisme froid qu'on éprouve assez souvent chez d'autres. Il y a en eux quelque chose de concret, de charnel. Cette poésie,

C'est un travail

de continent à continent

épuisant et terrible (...)

c'est une mutation (...)

c'est une torture nouvelle...

Elle le prend souvent pour sujet, ce travail, et surtout elle le fait sentir à tout moment dans ses mots, sa progression lente, insistante, ses remâchements, piétinements, bégaiements, tâtonnements ; c'est une recherche tenace, une marche d'approche pas à pas, avec sa syntaxe brinquebalante par moments, ses mots boiteux, ses obscurités, ses lueurs.

Que ma langue trop claire me langue vraie !

C'est pas le russe ma langue !

Que ce qui compte est l'entre-deux mots !

C'est pas l'allemand ma langue !

Ma langue est bien ailleurs ma langue !

Pas grammaire ma langue grande —

On la qualifierait, cette poésie, de laborieuse, si ce mot-là pouvait être compris comme un éloge, et si elle ne respirait pas en même temps la fraîcheur, la légèreté, la vie. On ne sait pas vers quel trésor invisible on s'efforce, quelle «impossible chose», mais on est embarqué, on espère.

Elle a même la bonté, la poétesse, de me consoler en me rappelant que ne pas comprendre est normal et nécessaire, que la poésie nous atteint autrement :

il ne faut pas bouger

il faut fermer la porte

il ne faut pas comprendre ce qu'on vient d'écrire.

Il faut laisser couler le flux comme une femme.

Et j'aime enfin la façon qu'elle a, ici ou là, de m'associer affectueusement :

venez là où j'entends — me laissez pas

seule — devant —

compagnez-moi dans le désir supérieur

faites pâte avec moi

levez avec moi levez —

ce qui peut l'être —

Je ne sais quelle place occupe la poésie de Dominique Dou dans les palmarès officiels, s'il en existe. Je sais seulement que pour moi elle compte et que j'attends le prochain arrivage.

Dominique Dou |

La poésie en première page ! Et contemporaine en plus ! Bizarre. Incongru. Dans d'autres pays, la Grèce par exemple, passe encore ; mais en France !

Et on persiste. (Tu exagères, volkovitch.com.)

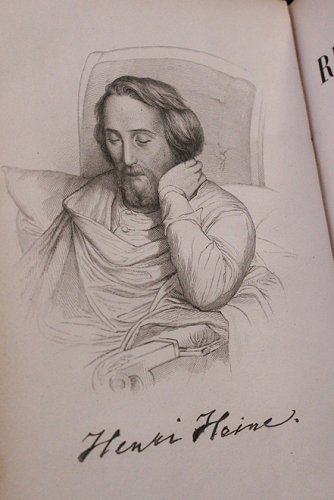

Une rencontre était prévue ici même avec un autre poète, Henri Heine, un classique cette fois, à l'occasion du dossier que lui consacrait la revue Europe dans son numéro d'août 2015. Heine ? Personnage passionnant, éminemment sympathique, et quant à Europe, reprenons les mêmes adjectifs. Le dossier, copieux (120 pages) et de haute volée, arbore des signatures prestigieuses : Georges-Arthur Goldschmidt, Jean-Pierre Lefebvre, Theodor Adorno, Thomas Mann... Avant de m'y plonger, je voulais lire un peu l'œuvre elle-même. Et c'est là que ça coince.

Les traductions présentées ici ne sont pas mauvaises, tout porte à croire qu'elles restituent correctement le sens, elles préservent même le balancement rythmique intense de ces strophes aux vers courts, mais ce bel effort nécessaire s'arrête à mi-chemin. Manquent les rimes. Pire encore : elles y sont par moments. On en voit une, on attend la suivante, et là...

Sortant des gravats, seule une colonne

Surgit çà et là, métope dorique,

Qui semble braver d'un œil ironique

Du haut firmament la foudre immanente.

Patatras. Le -onne attendu tombe dans la trappe, tandis que -ente nous foudroie l'oreille.

J'ai tort sans doute, certains s'accommoderont de ces fausses notes, mais moi non, elles me gâchent mon bonheur. Je vais voir comment le merveilleux Nerval traduisit, à l'époque, certains poèmes de son ami. La première strophe de «Lorelei» :

Mon cœur, pourquoi ces noirs présages ?

Je suis triste à mourir.

Une histoire des anciens âges

Hante mon souvenir.

Là au moins, ça vit, ça berce et en même temps ça réveille !

J'attendrai que Nerval revienne continuer le boulot. À moins qu'il n'existe déjà quelque part, échappant à mes recherches, un Heine français conforme à mes vœux ?

Henri/Heinrich Heine |

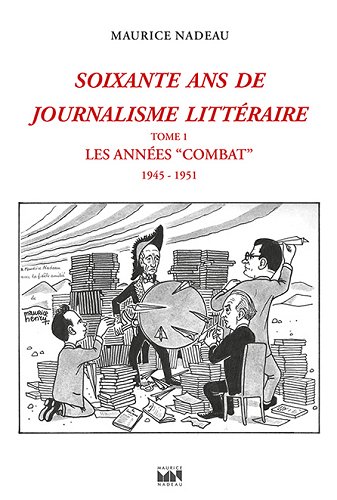

Encore un poète ! En 1951 Henri Michaux publie Passages, recueil d'articles, de pages de journal et de poèmes. Michaux, à l'époque, n'est pas encore un classique, il désoriente, il fait peur. Le professeur Marcel Raymond se demande s'il est poète et Blanchot le traite avec dédain. C'est Maurice Nadeau qui nous l'apprend dans un article d'alors. Lui, par contre, a tout de suite senti l'importance de

cet énigmatique personnage à l'humour coupant, à la fantaisie glacée, à l'imagination agressive, au style dur et tout en arêtes, dressé en nouveau Maldoror contre une humanité qu'il ne cesse de mettre à la torture.

Tout l'article est un modèle de lucidité, de finesse, avec un parallèle hardi entre Michaux et Baudelaire, longuement argumenté :

Qu'on feuillette en même temps Passages et L'Art romantique ; qu'on passe de l'un à l'autre ; qu'on s'y baigne : c'est la même eau ou plutôt le même feu, la même révélation, le même éblouissement.

Dans le recueil des articles de Nadeau, autres sommets pour cette année 51 : la présentation enthousiaste de Molloy, roman d'un auteur «surtout connu comme traducteur», et «dont il serait étonnant qu'on n'entende pas parler dans les mois à venir» : Samuel Beckett. Nadeau est l'un des tout premiers à le repérer.

Il excelle dans l'enthousiasme, Nadeau, et aussi, nous l'avons vu, dans l'éreintement, de préférence doucereux. Mais cette même année le montre à son meilleur, deux fois au moins, dans le mi-figue, mi-raisin.

Le petit monde de Marcel Aymé, anar de droite, n'est pas le sien, mais lorsque sort En arrière, recueil de nouvelles dudit, le papier de Nadeau alterne vifs coups de patte et hommages appuyés. Le plus émouvant, c'est sans doute l'hommage à Alain qui meurt cette année-là. Nadeau expose longuement tout ce qui le sépare du professeur-philosophe, de son radical-socialisme douillet, avant d'enchaîner sur un éloge funèbre d'une clairvoyance et d'une honnêteté intellectuelle rares :

N'avons-nous pas déjà été obligés de redécouvrir quelques autres valeurs «bourgeoises» : dignité de l'homme, droits de l'individu, prix des libertés ? (...) Quand le capitalisme suspend au-dessus de nos têtes la bombe atomique et que la Révolution se présente à nous sous forme d'un mufle de policier, la vérité, l'honneur, le simple droit de vivre prennent un sens et un contenu nouveaux. C'est alors qu'Alain nous sert de point d'appui. (...) Qui nous eût dit qu'il pût y avoir de l'héroïsme à mourir pour des valeurs «petite-bourgeoises» quand elles demeurent les seules auxquelles s'accroche une humanité qui ne veut pas périr ?

Nous voilà au bout du premier volume de l'intégrale des écrits journalistiques, qui en comportera trois. Le titre : Soixante ans de journalisme littéraire, aux éditions Maurice Nadeau, qu'a reprises Gilles, fils de Maurice.

— À quand le volume II, Gilles ?

— Si tout se passe bien, en mars 2020.

1500 pages ! |

Nadeau, qui appréciait fort Louis Guilloux, n'a jamais recensé le premier roman d'icelui, et pour cause : écrit en 1923, il est resté inédit jusqu'à sa publication cette année chez Gallimard. On se demande pourquoi : sans atteindre les sommets du Sang noir, L'indésirable mérite assurément d'être lu.

Une petite ville de province, pendant la guerre de 14. L'indésirable, c'est un professeur, un brave type, qui fait une bonne action ; elle lui vaudra d'être mis au ban de la société locale, de façon aussi absurde qu'injuste, tandis que l'un de ses collègues, infâme salopard, organisera cyniquement sa disgrâce pour entamer une carrière en politique.

La petite ville sait toujours tout. C'est son métier. N'essayez pas de jouer à cache-cache avec elle, de lui dissimuler vos petits secrets. C'est du temps perdu.

Oui, mais elle ne verra pas, pauvre idiote, la bonté de l'un et la crapulerie de l'autre. Guilloux la connaît par cœur, la vie de province à l'époque, il a vécu l'hystérie nationaliste accompagnant toute guerre, et pour décrire la province française de 1916 il n'économise pas le vitriol. L'ensemble est un peu court, un peu schématique, mais les personnages échappent le plus souvent à la caricature. Le portrait du brave homme persécuté, notamment, est riche en nuances bienvenues :

On lui avait enseigné à croire à la guerre et à la Patrie. On n'avait pu lui enseigner la bonté : il était bon comme l'eau coule. Sa tendresse faisait échec à la rigueur de ses principes, à l'étroitesse de son esprit. Il souffrait de la souffrance universelle, tout en assurant que le mal était nécessaire, et qu'il n'en pouvait sortir que du bien. Lui-même d'ailleurs était tout près à combattre ce mal. Seulement il ne voulait le combattre qu'indirectement, comme tant d'autres, dans ses conséquences et non dans ses causes, en venant au secours de celui-ci ou de celui-là.

Il y a là aussi un personnage de professeur intègre et courageux, première ébauche du célèbre Cripure dans le Sang noir. Est-ce d'être à plus d'un titre une esquisse du chef-d'œuvre à venir, qui a valu à cet Indésirable de le rester si longtemps ?

Match nul. |

Tout frais paru lui aussi, L'éternité, brève d'Étienne Verhasselt (Le tripode), juste un an après son opus 1, Pas perdus. Cette fois l'auteur est bien vivant, jeune encore, et son puîné ressemble fort à l'aîné, recensé — et encensé — ici même. Les nouvelles des deux recueils frères explorent en tous sens un royaume fantastique où tout peut arriver. Le plateau de Millevaches est vendu aux Chinois. L'humanité devient immortelle (et c'est tuant). On tombe amoureux à nonante ans ! Oui, nonante : l'auteur est belge. Comme Henri Michaux.

S'il faut vraiment voir une différence entre les deux bébés, le second est sans doute plus hardi dans l'imaginaire, son humour plus hagard encore par moments, et l'amour s'y étale davantage, avec ses joies brèves et surtout ses douleurs.

J'imagine un homme seul chez lui. Il écrit Celle qu'il aime et qui est partie. Il vit assis, les mains plaquées sur un clavier, les yeux rivés sur un écran. Une sève sombre l'inonde, elle prolifère en mots-feuilles, phrases-branches, textes-troncs. Je l'imagine racine pompant dans la citerne de son cœur roulé à terre et autour de lui une forêt pousse à toute allure, gagne la pièce voisine, l'une après l'autre les suivantes, et la porte d'entrée cède et le couloir de l'immeuble est envahi, les appartements, tous les étages, la rue, la ville et au-delà, avec les hommes, les femmes, les enfants, emportés et qui s'agrippent aux branches, qui oublient la langue et le vêtement, dont la chair se fait ligneuse, la voix bruissement, et un jour le monde n'est plus que forêt et tous hommes, toutes les femmes, tous les enfants, horde innombrable, ligneuse et bruissant, milliards de saumons de bois, de chlorophylle, remontent jusqu'au clavier, jusqu'à l'écran, passent les mains plaquées, les yeux rivés, trouvent la citerne du cœur tombé et s'y engouffrent, et l'homme seul qui raconte Celle qu'il aime et qui est partie ce jour-là meurt.

Les nouvelles de Verhasselt sont rarement longues, et les plus brèves, plus d'une fois, sont celles qui résonnent le plus longuement.

Chair ligneuse. |

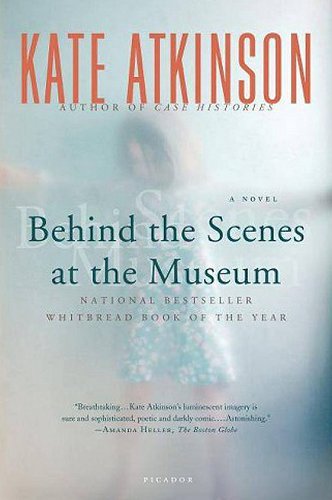

Je ne connaissais pas encore Kate Atkinson ! Dans les coulisses du musée (Behind the scenes at the museum, 1995), son premier roman, débute en fanfare avec les parents de l'héroïne-narratrice, qui la conçoivent entre le premier coup de minuit et le dernier. Une fois la couleur ainsi annoncée, ce gros roman va continuer dans la même veine infatigablement, déroulant avec fougue sur près d'un siècle une saga familiale passablement mouvementée. Plusieurs générations, fratries abondantes — un arbre généalogique serait le bienvenu —, personnages britishement excentriques, construction savante brassant les époques, bousculant le temps, ne révélant qu'avec parcimonie les mystères du passé, avec un humour omniprésent jusque dans les passages tragiques — cet humour que beaucoup d'Anglais ont chevillé au corps —, allié à une ironie tantôt infime, tantôt dévastatrice : on dirait les amours de Dickens et Jane Austen, les sœurs Brontë tenant la chandelle et Proust errant dans les parages. Il y a quelque chose d'assuré, d'impérieux, d'euphorique dans ce coup d'essai-coup de maître, et ce jusque dans les passages les plus douloureux, telle la description des terreurs enfantines.

Dans le noir, les meubles prennent un aspect maléfique — la chambre est encombrée de meubles massifs, lourds, tout à fait déplacés dans une chambre d'enfant, pas seulement l'iceberg du lit à deux places, mais l'énorme armoire à deux portes et la commode assortie, assez grande pour accueillir un cadavre. Les formes des meubles dans la nuit ont une telle noirceur qu'elles évoquent l'antimatière.

C'est moi qui traduis. Le traducteur appointé, Jean Bourdier (par ailleurs co-fondateur du Front National !), a sabré l'iceberg et l'antimatière (toute la dernière phrase en fait) et fait de son mieux pour nous livrer un texte terne et plat, l'expurgeant de ses images trop colorées comme Saint-Louis jadis exterminant les Sarrasins.

L'une des couvertures anglaises. |

Restons au Moyen-Orient.

Comment parler de l'Israélien David Shahar ? Par quel bout le prendre ? Il est l'auteur d'un cycle romanesque en sept volumes, Le palais des vases brisés, œuvre de toute une vie, rédigé entre 1970 et 1995 et situé pour l'essentiel à Jérusalem dans les années 30.

Le jour de la comtesse est la troisième étape du parcours. Jérusalem, 1936. La région est alors sous domination anglaise. Un petit groupe de personnages, juifs, musulmans, chrétiens, vivent en bonne intelligence, pour quelques jours encore : au milieu du roman, les premières émeutes arabes éclatent et c'est la fin de l'âge d'or.

J'avais lu jadis les deux premiers épisodes, Un été rue des prophètes et Un voyage à Ur de Chaldée. Il ne m'en reste aucun souvenir précis, mais une impression générale de profusion narrative, de couleurs chatoyantes et de verve inépuisable. La comtesse attendait son tour dans mes rayons depuis quarante ans. Comment ai-je pu attendre si longtemps ?

Parachuté ainsi dans l'œuvre sans me rappeler qui est qui, je perds sûrement beaucoup, mais j'y gagne aussi : d'avoir manqué les présentations du début, de me retrouver plongé d'un coup au cœur des événements accroît encore la sensation de vie intense qui émane de l'ensemble. Shahar est un conteur fabuleux, oriental, ses personnages crèvent la page avec leurs passions extrêmes, leurs discours déferlants, leurs imprécations homériques. À ces grands jets de couleur, aux images superbes, s'allie la minutie, le raffinement du dessin. Quelle finesse dans les descriptions, dans l'exploration de l'âme des personnages ! Si l'on ne cesse de comparer Shahar à Proust, c'est que son récit qui saute sans cesse d'époque en époque et sa phrase non moins sinueuse et voluptueuse nous font merveilleusement sentir l'épaisseur du temps.

...ils pouvaient rire et se moquer du sultan Abdul-Hamid et tourner en dérision les conceptions des Turcs, en faire le symbole de tout ce qu'il y avait de dépassé, de sénile, d'idiot, de méchant, de corrompu et de mauvais par nature. Ils ne savaient pas combien il était bon alors de vivre et doux et chaud. En ce temps-là chaque chose avait un goût, une odeur, une couleur, une réalité tangible — des heures d'affilée elle touchait et sentait dans cette cave la substance des choses, elle y prenait du plaisir et il lui arrivait de lécher de sa langue l'or et l'argent, le cuivre et l'étain, le bois, la fourrure, les broderies, la soie, le marbre, le cristal et le parchemin ; mais avec les temps modernes toute cette réalité tangible s'était changée en chiffres imprimés sur des morceaux de papier que vous expédie, à la maison, par la poste, la Barclay's Bank.

Le jour de la comtesse passe pour le plus poignant de la série. De fait, après le premier tiers du livre, délicieusement lent et méandreux, décrivant les derniers jours du paradis perdu, les pages de l'émeute sont droites comme un coup d'épée — avant un long final où l'on change à nouveau d'atmosphère et qui me déroute légèrement, mais peu importe : le livre tient la route, unifié par le fil conducteur courant derrière les divers événements, à savoir les apparitions d'un livre de poèmes obscur, œuvre d'un inconnu.

Tout cela vu par les yeux avides, éblouis d'un enfant de dix ans — l'âge qu'avait l'auteur en 1936.

Toute l'œuvre de Shahar a été traduite par Madeleine Neige. Sa prose est-elle conforme à l'original ? Une chose est sûre : elle respire la plénitude et l'aisance, elle se lit avec délices.

David Shahar en 1989 |

Les films du mois ?

Un salut à feu Jean-Pierre Mocky avec un film de 1981, Litan, film fantastique qu'on aurait bien voulu aimer, mais plus étrange que convaincant.

Le dernier avatar de la série Spiderman, Spiderman : far from home, de Jon Watts, qui réussit, grâce à un habile dosage de naïveté et d'ironie, à rendre sympathique un superhéros.

Un très bon film américain tourné loin de Hollywood, Can you ever forgive me (Les faussaires de Manhattan), de Marielle Heller, histoire d'une escroquerie ratée par deux bras cassés, portrait d'une écrivaine ratée au caractère épouvantable, qu'on réussit, là aussi, à rendre attachante.

Qu'ils sont beaux visuellement, ces deux films de l'année ! Vu les progrès de la technique, la plupart des films désormais ont des images splendides. Et pourtant mon coup de cœur du mois va à un petit film français fauché à la mise en scène sans grand éclat, aux images peu glamoureuses : Rêves de jeunesse d'Alain Raoust. Dans une déchetterie de cambrousse, quelques êtres un peu paumés se rencontrent, se parlent, s'affrontent à l'occasion, vont peut-être s'aimer, désarmés, désarmants, et peu à peu nous nous joignons à eux, nous les aimons.

Estelle Meyer & Salomé Richard |

Musique, musique : les cantates de Bach, depuis des semaines et des mois, comme si c'était une seule et même œuvre qui se déroulait sans fin, familière en apparence, pleine de menues surprises dans le détail. La version Harnoncourt-Leonhardt toujours, éternellement jeune.

Écouté aussi beaucoup de chansons, surtout françaises, sur dailytube. L'occasion d'un nouveau coup de chapeau au regretté Allain Leprest, parolier inspiré mais aussi grand interprète. Une preuve entre cent : «Le temps de finir la bouteille», un bijou, qu'il enregistre en 2010, au bout du rouleau (la maladie va bientôt l'achever). Il y est d'une sobriété bouleversante.

Un an avant sa mort. |

L'actualité fait trop souvent grincer des dents pour qu'on ne se réjouisse pas franchement pour une fois. Le désastre environnemental annoncé depuis des décennies préoccupe un nombre croissant de citoyens. Notre président lui-même a profité du grand festival théâtral de ce mois, le G7, pour se vêtir de vert et lancer quelques belles tirades, atteignant enfin l'équilibre harmonieux qu'on attendait de lui : aux écolos, les bonnes paroles ; aux industriels, les actes. Tout le monde sera content.

Quand toute l'Amazonie aura cramé... |

À l'affiche du 1er octobre ? Paoustovski, Wiazemsky, Volodine, Sade, About, Rousselot, Criticus !

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

Nous découvrons en nous-mêmes ce que les autres nous cachent et nous reconnaissons dans les autres ce que nous nous cachons nous-mêmes.

On aime s'apitoyer quand on lit, pour se garder impitoyable dans les actes.