Christòphoros Liondàkis et son traducteur

BRÈVES

N°190 août 2019

Nous étions amis depuis trente-cinq ans. Je crois bien n'être jamais passé par Athènes sans le voir. Le balcon de son petit appartement du quartier d'Exàrkia était un vrai jardin et l'on recevait toujours, au moment de partir, une fleur ou quelques brins d'une plante qui sentait bon. Christòphoros Liondàkis adorait la nature et les humains plus encore. Il vivait seul et entouré d'une foule d'amis. C'était le plus généreux des hommes.

C'était aussi l'un des poètes grecs majeurs d'une génération particulièrement riche. Au fil des années j'ai traduit tous ses poèmes. Il écrivait peu. À soixante-quatorze ans, il venait d'achever son huitième recueil. Il s'inquiétait pour sa santé, n'avait pas le moral. Frappé soudain par une maladie rare, il a passé plus d'un mois inconscient avant que son cœur le lâche, le 26 juillet 2019.

Son tout dernier poème, je l'ai traduit pendant ses derniers jours de survie et l'ai terminé quelques heures avant sa mort. Le miel des anges publiera l'essentiel de son œuvre à l'automne mais il ne sera pas là pour le voir. Et quand je passerai par Athènes, désormais, il y aura un vide immense.

Christòphoros Liondàkis et son traducteur |

Maurice Nadeau, parti voilà cinq ans déjà, me manque toujours autant, mais lire pas à pas l'intégrale de ses articles apaise le chagrin en même temps qu'il l'avive. Parvenu à l'année 1949, je continue de découvrir un Nadeau que je n'ai pas connu, on ne peut plus vivant, formidable éveilleur d'appétit — ce qu'il est resté jusqu'au bout. Lire ses chroniques donne une furieuse envie de lire ou relire celles et ceux qu'il chronique avec une rigueur qui n'empêche pas l'humour. En fait on n'aura pas le temps, on le sait, mais rêver de lire, c'est comme rêver de voyager : c'est moins fatigant et cela évite les déceptions.

Bernanos, «vieil antisémite, monarchiste et chrétien de toujours, antimarxiste forcené», pas vraiment proche de Nadeau sur ce plan, vient de mourir. «Imperméable (je ne m'en vante pas) au mystère religieux (...), je ne suis donc pas dans les meilleures conditions pour goûter Bernanos. Il s'agit bien de goûter ! Ces histoires souvent obscures, sans queue ni tête et techniquement pas toujours très réussies, commencent par couper le souffle, puis entraînent dans un monde singulier et effrayant dont il est presque impossible de sortir.» «Ses 'histoires de curés' intéresseront encore alors qu'il n'y aura plus de curés et que nos petits-fils auront oublié qui était M. de Montherlant.» Honnête et sans œillères, le Nadeau.

Les terribles Lettres de T.E. Lawrence, venant d'être traduites en français, donnent lieu à un portrait saisissant de cet homme torturé entre tous, «qui s'est condamné à être séparé de Dieu, de l'humanité, de lui-même, qui possède le triste privilège d'abriter un juge rigoureux toujours appliqué à lui reprocher d'être un homme, rien qu'un homme», «amené à se consumer lui-même dans son feu stérile».

Gide, lui, à la fin d'une longue vie, publie ses Feuillets d'automne, recueil un peu fourre-tout que Nadeau défend, trouvant dans son disparate même une cohérence. «Tout ici participe de la même exigence, paradoxalement unique pour un homme qu'on s'est plu à qualifier d'ondoyant, de versatile, voire d'inconséquent : réconcilier les composantes d'une personnalité qui ne semble exister que par l'incessante confrontation avec tout ce qui n'est pas elle.»

Belles pages également sur le surréalisme et Desnos, qui incarna dans sa jeunesse «ce qu'il y a de meilleur dans le surréalisme : une avidité furieuse de conquérir l'impossible». Grands éloges également pour Jeu de patience de Louis Guilloux, qui mériterait d'être autant lu que son Sang noir.

Les fans de MM. Aragon et Sartre, par contre, ont dû faire la grimace : Nadeau ne les épargne guère. Il faut dire qu'en 1949 ces messieurs ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes.

Aragon publie Les communistes, seulement voilà : «Mille regrets ! Aragon n'est pas un écrivain communiste, mais un passable écrivain bourgeois. Bien qu'il vienne cinquante après Zola, il n'a jamais su parler des ouvriers avec cette chaleur et cette ingénuité que possédait l'auteur de Germinal.»

Sartre, lui, persiste à jouer les romanciers avec La mort dans l'âme. Non, ce n'est pas nul, mais «alors que nous appréhendons la déroute toujours possible d'un Dostoïevski ou d'un Dickens, Sartre nous déçoit dans la mesure où il ne côtoie pas l'abîme, où il ne met rien en jeu : ni sa vie, ni même sa philosophie. On est trop certain qu'il va gagner.»

James Hogg, poète et romancier écossais du XIXe siècle, réapparaît cette année-là, redécouvert par Gide qui tient ses Confessions d'un fanatique pour un chef-d'œuvre. Soixante-dix ans plus tard, James Hogg a de nouveau disparu.

Maurice Nadeau vu par Louis Monnier |

Pierre Véry, lui, bien connu après-guerre, survit dans nos mémoires grâce à Goupi mains rouges, Les disparus de Saint-Agil, L'assassinat du Père Noël et autres Anciens de Saint-Loup, romans attachants, savoureux, tous adaptés au cinéma avec talent et succès. Mais il en a écrit bien d'autres, plus ou moins policiers, plus ou moins fantastiques, dont Les quatre vipères (1934), resté dans l'ombre mais chaudement recommandé par les familiers de l'œuvre.

Impossible de raconter l'histoire : il y a quatre crimes, on retrouve sur les lieux à chaque fois une vipère en cristal contenant un mystérieux parfum sans qu'on sache comment diable l'objet a pu entrer, l'explication est d'une subtilité à rendre jaloux Mrs Christie et M. Leblanc, je n'ai rien compris et peu importe : si ces Quatre vipères nous touchent encore, c'est par quelques jolies bouffées de fantastique, l'intrigue dérapant dans le rêve sans crier gare, le lecteur n'y voyant que du feu, ou par quelques jolies pages sans grand rapport avec l'intrigue. Un nuage qui passe et prend des formes étranges. Un matin difficile :

L'aube était pour lui l'instant de la plus profonde lassitude. Il ne trouvait alors aucun sel, aucun sens à la vie. Il doutait de tout, — même de son talent littéraire ! Il se méprisait. (...) Ne plus songer, ne plus rimer, ne plus relever de boîtes à lettres : volupté du sommeil définitif, du repos absolu, de l'inconscience, du néant ! Le Petit, chaque matin, souhaitait sincèrement de mourir. Il se montrait désagréable envers ses amis les plus chers. (...) Mais, à neuf heures, le Petit était rasé : cela allait moins mal, déjà. Il renaissait, il trouvait bon goût au café. À onze heures, il inventait, pour son plaisir, une histoire drôle, il se proposait une charade, se servait un calembour de son cru. Il trouvait bon goût au pernod. À midi, bourré de lucidité et d'enthousiasme, il avait achevé un poème : les académiciens n'étaient pas ses cousins ; il trouvait bon goût au bœuf bourguignon. Il avait l'amitié fougueuse !

L'une des nombreuses éditions |

Chevillard me préoccupe. Je ne sais qu'en penser. Je le lis plus souvent qu'à son tour pour savoir, mais ce n'est pas Ronce-Rose (Minuit, 2017) qui va m'éclairer.

Chevillard procède par éclairs. Il aligne les trouvailles, étincelantes souvent, parfois laborieuses. Il excelle dans la forme brève et peine un peu dans la durée. Ce roman-là, par exemple, démarre lentement (j'ai failli décrocher) avant de trouver sa vitesse de croisière.

Ronce-Rose est une fillette qui raconte dans son journal comment, son père (est-ce bien son père ?) et le copain dudit ayant disparu, elle part à leur recherche. Le réel vu par et rendu fabuleux par les yeux d'une enfant, c'est du gâteau, et toute la fin notamment (les marchands de vin devenant des seigneurs du Moyen-Âge, les policiers français changés en douaniers russes) est une débauche de fantaisie, un régal. Lire Chevillard, c'est entrer en apesanteur, avec ce que cela implique de gêne et d'euphorie mêlées. Le roman est (dans certaines pages du moins) au bord du poème et du conte.

Et puis quand on est en haut d'une colline (c'était la première fois pour moi, mais je suis sûre que ça aurait été vrai déjà avant) et que l'on a des vignes qui nous montent à peu près jusqu'à la poitrine, c'est comme si toute la colline nous faisait une robe très large de princesse du monde ancien, une robe verte à rayures marron en lourd velours précieux, et je me suis dit que c'était vraiment idéal comme toilette pour se rendre en visite dans un château.

Eric Chevillard en personne. |

Feu d'arpipices (Ionesco). Bricabracomanie (Balzac). Grognarder (Giono). Golgother (Goncourt). Idéorrhée (Céline). Foultitudiner, hanvélo (Queneau). Petit échantillon de ce qu'on trouve dans le Dictionnaire des mots sauvages de Maurice Rheims (Larousse), qui rassemble toute une kyrielle de mots cueillis chez les auteurs des 19e et 20e siècles. De quoi faire saliver les amateurs de langagerie buissonnière. Alors d'où vient la déception de l'un d'eux, ici présent ?

Réponse dans le CARNET DU TRADUCTEUR de ce mois («Mots nouveaux ?»).

Ceux-là ne sont pas mal... |

Pour éviter les désillusions, le plus sûr est de choisir Nabokov et ce qui passe pour son premier chef-d'œuvre : La défense Loujine, roman de 1930 écrit en russe, traduction de Genia et René Cannac revue par Bernard Kreise, en Folio.

Loujine est un grand joueur d'échecs dont on nous raconte la vie brève et douloureuse : l'enfance difficile, la découverte des échecs qui seront son salut et sa perte, l'ascension jusqu'au firmament de la discipline, le premier effondrement, la thérapie, la chute finale.

Ce qui fascine d'abord dans l'histoire, ce sont les caractères : Loujine avant tout, désarmé face au monde matériel et maître de son art, pitoyable et admirable, agaçant et attendrissant, monstrueux et profondément humain — inoubliable. Autour de lui, un père dépassé, dépeint avec une ironie à la fois douce et féroce, et une épouse d'un dévouement profond et vain. Mais l'autre personnage principal, c'est le jeu d'échecs lui-même, présenté dans toute sa séduction mortifère, son pouvoir insidieux, refuge et menace, bonheur et folie, paradis et enfer. L'auteur l'enveloppe d'un tissu d'images, le comparant à un parfum, à la musique, aux phénomènes électro-magnétiques, à l'extase amoureuse.

Autre fascination : la maîtrise diabolique de Nabokov, dans ce roman où comme dans ceux qui suivront le moindre détail semble être à sa place et lancer un signal, lequel bien souvent nous dépasse. La narration, souvent allusive, est d'une élégance folle dès le début avec l'exposition et ses informations savamment différées, sans compter des trouvailles continuelles, comme celle-ci : ne donner le prénom du personnage qu'à la toute fin.

Le récit de la partie d'échecs fatale et de la crise qu'elle entraîne, où l'équilibre psychique de Loujine va basculer, est d'une force tellement inouïe qu'on a presque l'impression de sombrer avec lui. Mais le second effondrement s'avère non moins hallucinant, et la bouffée d'euphorie qui le précède est digne de celle du Prince dans L'idiot de Dostoïevski.

Loujine se souvint, avec la délicieuse et fluide tristesse propre aux souvenirs d'amour, de mille parties qu'il avait jouées jadis. Il ne savait laquelle choisir pour la savourer avec des larmes, toutes sollicitaient, aimantaient son imagination, et il voltigeait de l'une à l'autre, s'arrêtant un instant à des combinaisons qui déchiraient son âme. Il y en avait des pures et déliées, où la pensée montait vers la victoire par des degrés de marbre ; il y en avait qui étaient comme de tendres frémissements dans un coin de l'échiquier ; il y avait des explosions passionnées, il y avait la fanfare de la reine lorsqu'elle s'avance vers le sacrifice suprême... Tout cela était sublime : sublimes, tous les chatoiements de l'amour, toutes ses irradiations, tous les méandres et toutes les sentes mystérieuses par lui choisis... Et c'était cet amour qui causait sa perte.

Nabokov et Vera sa femme. |

J'avais découvert Nabokov dans les années 70, avec plaisir et admiration, mais sans véritable frisson sacré. La défense Loujine ne m'avait laissé qu'un vague souvenir — incroyable ! scandaleux ! Alors que ma rencontre avec Dhôtel, un peu plus tôt (Bernard le paresseux, février 70) m'a marqué instantanément et à jamais.

À défaut de remuer les foules, Dhôtel a touché en profondeur un petit noyau de lecteurs fervents. L'Association des amis d'André Dhôtel, l'un des fan-clubs d'écrivains les plus actifs, fait un travail fabuleux, publiant à un rythme soutenu une masse de textes de lui et sur lui. Le Cahier n°16, paru fin 2018, intitulé Derniers écrits, est sans doute le plus étonnant.

Dhôtel publie à quatre-vingt-cinq ans ses deux derniers romans, dont son plus étrange, Lorsque tu reviendras, lente contemplation dépouillée à l'extrême. Elle annonce les 200 pages éparses qu'il rédigera pendant ses cinq dernières années : des textes brefs, inclassables, où une ébauche de fiction (presque toujours les amours d'un jeune couple) sert d'amorce à une méditation sur la nature, le vide, l'absence. Rien de vraiment nouveau, en fait : les amours compliquées, l'observation des plantes, la rêverie, le pressentiment d'une révélation toute proche, tout cela existait dans l'œuvre antérieure, mais cette fois c'est un déferlement, comme si une digue avait cédé. Le vieil homme largue les amarres sous l'œil éberlué du lecteur.

Cette splendeur des plantes était aussi en eux. Il arrive qu'on se croie apparentés à des bêtes sauvages, mais pour eux c'étaient des plantes encore plus sauvages que des bêtes dont ils se sentaient pénétrés en une âpre beauté. En outre ils ne pouvaient s'éloigner l'un de l'autre comme s'ils avaient en commun certaines racines. (...)

À quoi cela nous mène ? À ce que l'on ignore toujours, à savoir qu'ils étaient avec la forêt prochaine, pareils à la forêt dont ils apparaissaient comme une avancée dans la plaine.

L'intrigue, réduite au minimum, est de plus en plus déroutante, la pensée parfois insaisissable. On dirait un peintre qui toute sa vie a poursuivi le même motif et tâtonne jusqu'à son dernier souffle pour atteindre cette «apparition», cette «révélation de ce qui n'est pas une idée et ne suggère aucune idée, de ce qui n'entre même dans aucune liste de choses connues ou connaissables». Comment capter avec des mots ce qui échappe si parfaitement aux mots ?

Voilà des textes qu'on qualifierait de visionnaires, si ce terme solennel convenait à Dhôtel, à son humilité parfaite, à sa pensée libre, joueuse, plus que jamais buissonnière, à sa perpétuelle faculté d'émerveillement — émerveillement que ces pages ultimes suscitent chez le lecteur.

Combien d'écrits nous entraînent-ils aussi loin ?

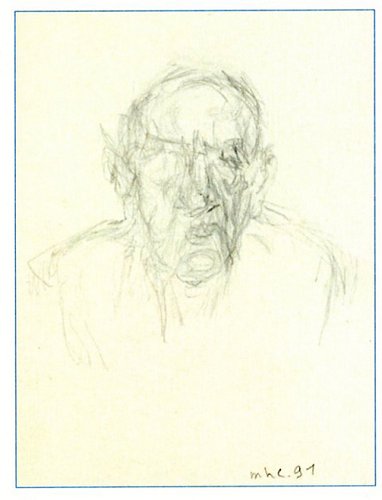

Le visage de Dhôtel sur la couverture, dessiné par Marie-Hélène Castier : fouillis de lignes presque effacées, d'une vérité saisissante.

André Dhôtel vu par Marie-Hélène Castier |

Ce n'était pas prévu. Ayant oublié de choisir un poète pour ces Brèves, qui en accueillent toujours un, j'ai soudain pensé à Francis Jammes et cédé à la tentation de l'inviter. Une vieille connaissance, Jammes, lu jadis, relu et commenté naguère ici même. Je lui ai consacré tout un Journal infime, «J'aime Jammes à jamais».

Si je l'aime encore ?

Je reprends Le deuil des primevères, l'un de ses premiers recueils (publié en 1901 à trente-deux ans) et l'un des meilleurs, dit-on. Il y a là, entre autres, les Élégies et les Prières, dont la plus célèbre, «Pour aller au paradis avec les ânes». Je retrouve Jammes tel que je l'ai laissé : très éloigné de nos préoccupations actuelles, accaparé par un chagrin d'amour (ose-t-on encore écrire sur des choses pareilles ?) et très inégal. On a l'impression par moments qu'il écrit comme il respire, indolemment, naturellement :

Mon âme est heureuse de n'avoir rien à dire,

et d'écrire ces vers sans que presque j'y pense.

Et moi, je ne sais pas ce que mes pensées pensent.

Je fais ce qui me fait plaisir, et ça m'ennuie

De penser pourquoi. Je me laisse aller simplement

Comme dans le courant une tige de menthe.

C'est charmant, on lit sans ennui, sans beaucoup vibrer non plus, mais voilà un éclair, un brusque rayon de soleil, un reflet chatoyant, et tout s'anime. Un adjectif insolite suffit : le livre de botanique «où brûlaient des dessins» ; un «boueux soleil pâle» ; «les ânes roux noueux» ; «le soleil bourdonnant» ; Adam et Ève au paradis qui «surgirent sous les fruits énormes de lumière».

Certains fruits de la corbeille sont un peu blets sans doute, mais la fraîcheur des autres l'emporte largement.

Faites que dans la paix, des anges nous conduisent

Vers des ruisseaux touffus où tremblent des cerises

Lisses comme la chair qui rit des jeunes filles...

Pour nous qui assistons à l'agonie de la nature, cette vision toute simple prend des allures de paradis perdu. Cette poésie déborde de tendresse, de caresses, tout en étant préservée de la mièvrerie par la musique subtilement boiteuse de ses vers.

Le préfacier de l'édition Poésie/Gallimard, Robert Mallet, la compare à un verre d'eau fraîche. Comme c'est vrai. Elle convient si bien aux grandes chaleurs. C'est la poésie en vacances. Jammes le dit lui-même :

J'aurais dû naître un jour calme des grandes vacances...

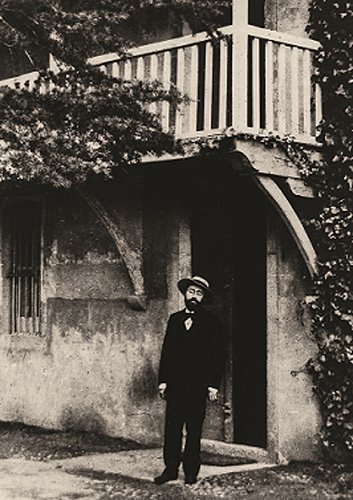

Je passe pour un spécialiste de poésie contemporaine, je traduis à tour de bras les poètes grecs de mon temps, mais je dois me l'avouer : c'est avec Jammes et consorts que je me sens complètement à l'aise. C'est là mon jardin, ma petite maison cachée. Et que le vieux Jammes soit désormais plutôt ringardisé — lui qui avait bluffé Gide, Mallarmé, Claudel ! —, peu m'importe. Au contraire. L'âne que je suis peut-être veut bien aller au paradis avec lui.

Francis Jammes devant sa maison. |

Juillet, vacances, on se dit qu'on va enfin avoir le temps, voir plein de films. En fait, cinq seulement. Mais cinq bons !

For ever Amber (Ambre), d'Otto Preminger (1947), superbe portrait de femme ambitieuse qui voltige d'homme en homme et d'intrigue en combine jusque dans les bras du roi. Images somptueuses, technicolor crépusculaire, Linda Darnell épatante.

The Black cat (Le chat noir), d'Edgar G. Ulmer (1934), film fantastique méritant d'être mieux connu, avec Bela Lugosi et Boris Karloff au générique.

Retrouvailles avec Rohmer : son Rayon vert, loin d'avoir vieilli, nous revient tout pétant de jeunesse avec des scènes d'une spontanéité parfaite et Marie Rivière jouant les filles paumées de façon impressionnante.

Puis deux films de l'année.

La femme de mon frère, de Monia Chokri, venu du Québec, juvénile, inventif, énergique, réjouissant, un peu agaçant parfois, ce qui met du piment. Un frère et une sœur cohabitent et se bouffent le nez — leur dispute est un moment d'anthologie. Leurs parents, délicieusement barges, sont divorcés mais s'adorent.

D'Alain Cavalier, Être vivant et le savoir, qui raconte la maladie d'une amie chère, sa mort et celle du film prévu avec elle, qui va donner naissance à celui-ci. Encore un film tourné avec une caméra-boîte d'allumettes, genre journal de bord, hanté par la mort mais d'une sérénité très douce, que l'on reçoit comme la lettre d'un adorable vieil oncle.

Alain Cavalier dans son film. |

Les Troyens de Berlioz furent longtemps invisibles, inaudibles. Tricards, comme Énée lui-même. Aucun opéra n'en voulait. Vers 1980, le seul enregistrement étant épuisé, je dus repiquer les vieux vinyles d'un ami pour écouter l'œuvre sur mon walkman. Je les ai fait défiler des dizaines de fois, les malheureux Troyens, fait chanter Nuit d'ivresse et d'extaaase ininfiniie à Énée et Didon jusqu'à plus soif, mais sans jamais voir l'opéra sur une scène, et jusqu'à présent je ne savais pas en détail ce qui se passait dans cette histoire.

Et voilà le DVD.

L'interprétation est somptueuse, avec l'orchestre et les chœurs du Royal Opera House dirigés par le fougueux Antonio Pappano et d'excellents chanteurs anglais. Qui sert mieux Berlioz que les Anglais ? Le metteur en scène situe l'action au XIXe siècle — c'est la mode, on n'ose plus les costumes d'époque —, mais on aurait pu faire pire et finalement on s'habitue, d'autant que Berlioz, lui, nous entraîne en dehors du temps.

Royal Opera House, 2012 |

Chaque mois l'actualité m'arrache des soupirs et/ou des cris de colère. Cette fois je pourrais m'énerver encore face à l'épidémie de bêtise brutale qui balaie la planète, des USA au Brésil en passant par la Hongrie, la Pologne, l'Italie, la Grande-Bretagne et d'autres lieux où l'on voit des salauds élus par des crétins.

Mais positivons. Ce mois-ci je pense avec reconnaissance aux citoyens de cette bonne ville de Nantes qui ont obstinément manifesté, ces derniers jours, contre un pouvoir aussi maladroit qu'arrogant et d'autant plus agressif qu'apeuré ; je pense avec tendresse à cette adolescente venue donner une leçon de civisme, d'intelligence et de courage à nos députés. Elle n'est pas Française, Greta Thunberg ; elle se bat contre le réchauffement climatique ; elle est jeune : trois raisons d'indisposer certains élus, vieux cons qui par ailleurs, sans doute, sont prêts à encenser Jeanne d'Arc.

À l'affiche du 1er septembre ?

Nadeau encore, Guilloux, Shahar, Heine, Dou, Atkinson, Verhasselt...

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

D'abord ils nous ignorent, ensuite ils se moquent de nous, après ils nous combattent, et puis nous gagnons.

Les vies adultes réussies sont la poursuite de l'enfance par d'autres moyens.