La belle Étoile

BRÈVES

N°189 juillet 2019

La livraison de juillet en retard, comme tant d'autres, on se relâche ! Le responsable : un bref séjour à Saint-Malo en fin de mois. Il faut l'avoir vue au moins une fois, cette ville unique, avec ses superbes remparts et l'opulence de ses maisons anciennes. Oublions les origines de cette richesse ; elle est, à tout prendre, moins crapuleuse que celle de Bordeaux ou Nantes...

Nous ne sommes pas seuls à Saint-Malo en cette fin de fin juin. Restaurants et crêperies pullulent. Les deux mois d'été doivent être rudes.

L'Étoile du Roy est la reconstitution récente d'une frégate corsaire du XVIIIe siècle. Ne pas manquer la visite. On y raconte la vie épouvantable des marins de l'époque : travail incessant, discipline féroce, promiscuité, faim, maladies... Le capitaine, lui, douillettement installé.

Qu'il fait bon courir sur la plage immense.

Beaucoup d'oiseaux, même en ville. Piaillements incessants et variés, qu'on se désole de ne pas savoir traduire.

La belle Étoile |

Les voilà justement, les oiseaux, dans un récit de Jean Rolin publié l'an dernier chez P.O.L. L'un de ces volatiles donne son titre à l'ouvrage : Le traquet kurde. À partir d'un événement minuscule — l'apparition de cet oiseau inconnu en France au sommet du Puy de Dôme en 2015 —, le cadet des Rolin, conteur inlassable, nous fait revivre ses pérégrinations d'ornithologue passionné, traquant le traquet en Auvergne, à Ouessant et jusqu'au Kurdistan, tirant le portrait au passage à une belle brochette d'ornithomanes passés et présents, tous plus ou moins frappés, le pompon revenant à un certain colonel Meinertzhagen, escroc et mythomane de haut vol.

Comme l'écrit l'homme en question, «le désert a produit plus d'excentriques qu'aucune autre partie du monde, car il donne naissance à des pensées profondes et à une imagination débridée».

On n'irait pas, tel un certain Rylands, jusqu'à trembler comme une feuille en découvrant le guillemot à long bec, au point de rester «en état de choc pendant la plus grande partie de la matinée». Mais quelle délectation que cette ornithopathie galopante, que tous ces noms d'oiseaux distillés par l'auteur avec gourmandise, courvite isabelle, sirli du désert, bruant mélanocéphale, bouscarle des Palaos, «dont on a pu écrire que son chant évoquait les vains efforts d'un idiot pour jouer de la flûte».

Les fans de T.E. Lawrence ou du roi Saoud d'Arabie auront en outre le plaisir de croiser leur idole au détour de quelques pages. Avec Rolin (Jean), comme avec son grand frère, on peut s'attendre à tout.

le traquet kurde |

De Rolin on passe à Rollin (André), qui malgré ses deux l ne fréquente pas les oiseaux. Que la lecture soit une aventure, son Je ne sais pas (Phébus, 2018) le rappelle impérieusement. C'est sous-titré roman, mais quel est le sujet ? Ces cent pages sont une dérive continuelle qui tournoie d'une bribe de souvenir à l'autre — l'Occupation, Alger encore française, une fille dans un bus, Toulouse, un homme torturé dans une cave, des scènes de ses livres précédents — sans parvenir à se fixer, à les développer. Un roman essaie de se construire sous nos yeux. «Retrouver le centre, là où tout se noue et, par la force des choses, se dénoue.» «Où sont mes personnages, où est mon histoire ?» «La mémoire est une cuvette de w.-c., tout s'y engouffre, tout s'y précipite.» «Je vais à l'aventure de mon écriture.» «Ce n'est qu'un roman. Il écrit ce qu'il veut.»

Toutes les phrases très courtes, ébauches, éclats, échardes, comme les grumeaux d'une sauce qui n'arrive pas à prendre.

Quelques massifs de fleurs. Des enfants : cousins, cousines. La famille, les vacances. Des échardes de mémoire. Du pus. L'horreur d'un passé détruit. Disloqué. Je marche dans un chemin de ronces, peut-être des vipères. Ils rient. J'avance. Jusqu'à la rivière derrière un champ de maïs. Des pierres arrondies par l'eau. Le bruissement du torrent. Je vais m'enfuir. Au-delà des souvenirs. Ne plus rien entendre !

À la p.3, je me suis dit, c'est quoi ce truc ? Jamais je n'arriverai au bout. Eh bien si. Et même sans forcer. Comme porté par le flot. Comme si quelque chose aimantait toute cette limaille. Voilà qui est mystérieux. Mais au fond, ne pas comprendre, est-ce bien grave ? Comme le dit Rollin lui-même : «Si tout est clair, cela ne rime pas à grand-chose.»

André Rollin |

On souffle un peu avec Dominique Noguez. J'ai lu une demi-douzaine de ses livres avec plaisir, même s'ils ne m'ont pas laissé de souvenirs bien nets. L'ayant rencontré à la Quinzaine un jour, je l'avais trouvé sympathique. Il vient de quitter ce monde et j'ai voulu lui dire adieu en lisant l'un des derniers parmi ses nombreux ouvrages. Causes joyeuses ou désespérées par exemple (Albin Michel, 2017), qui rassemble des textes parus naguère en revue.

Dans cet ensemble inévitablement inégal, j'ai trouvé un peu scrogneugneu les déplorations sur le déclin de la langue française, mais le reste est vif et stimulant. Cet homme attachant aimait admirer, et ses éloges sont la meilleure partie du livre, surtout lorsque l'auteur chante subtilement les louanges de personnages inattendus : Cocteau que je n'idolâtre guère, ou — qui l'eût cru ? — François-Marie Banier !

Il manquait peu de chose pour que ce livre m'emballe. Il eût fallu, sans doute, un peu plus de mordant. Mais j'oublie ces menues réticences devant deux passages qui soudain me ravissent, me mettent à genoux.

L'un décrit la voix de Roland Barthes.

Sa voix : veloutée, assez basse, comme ralentie et atténuée par une secrète lassitude, une voix de convalescent perpétuel, d'un grain très poncé, presque lisse (comme une voix grasse qui aurait été filtrée, une voix de baryton un peu prise par le rhume et même légèrement enrouée), une voix de violoncelle. C'est aussi une voix démocratique : jamais un mot plus haut que l'autre, une syllabe plus courte que l'autre, tous les phonèmes ont la même chance douce, même quand ils parlent de violence.

Plus loin, l'admiration toujours, celle

que j'éprouve parfois à la télévision ou dans la vraie vie devant quelqu'un qui sait parler, ou, mieux encore, qui sait se faire écouter, ce qui n'est pas exactement la même chose, quelqu'un comme devaient être Jésus, Don Juan, Talleyrand, Jaurès, Landru, Guitry, Gurdjieff, quelqu'un dont la parole n'est pas que du son, et des mots, même bien choisis, mais un tentacule, une couronne de fleurs, une bourrasque irrésistible, une caresse. Une parole qui est un acte, qui fait que ce qu'elle dit est déjà en train d'advenir.

Henri-Désiré Landru |

Henri Calet, encore une bonne adresse. Trente à quarante, que l'auteur écrivit entre trente et quarante ans, dans les années trente et quarante, fut publié chez Minuit en 1947, puis réédité au Mercure de France en 1991. Les treize nouvelles qu'il contient se tiennent les coudes, elles baignent toutes dans la noirceur, le sordide. Il n'est question que de misère, de soûlographie, de maladie, de manque d'amour ; on pète, on défèque ; on se suicide volontiers. L'Occupation étend son ombre brune sur les derniers récits.

Une vision du monde si sombre, ce n'est pas vraiment ce qui m'enthousiasme d'habitude. Mais l'auteur a beau mettre le paquet, je n'en suis pas gêné, j'en redemande — et m'en étonne. Calet, quel est ton secret ? Comment fais-tu pour brasser cette boue malodorante sans te vautrer dedans, sans puer toi-même, avec une belle tenue, une légère distance, une élégante simplicité ?

Dans «Maison tranquille», une concierge fait visiter un appartement pourri à un monsieur :

Vertigineusement, verticalement, ils montaient en silence vers le ciel dans une odeur d'encaustique. Petits, disgraciés, le monsieur et la dame, miteux, pas comblés, calamiteux, on les y eût assurément accueillis à bras ouverts, au ciel, sans confession.

C'est l'un des passages les plus saillants. «L'heure qui sonne» exceptée, où le récit embarde sans cesse entre présent et passé, l'écriture est si discrète qu'on peine à isoler un morceau de bravoure à faire s'écarquiller les yeux d'un volkonaute...À moins de citer in extenso les huit pages brûlantes de «Balaguère», ode au désir féminin.

(Comment ? Le verbe embarder n'existe pas ? Eh bien voilà, maintenant il existe.)

Henri Calet |

Et voici...

Ou plutôt revoici...

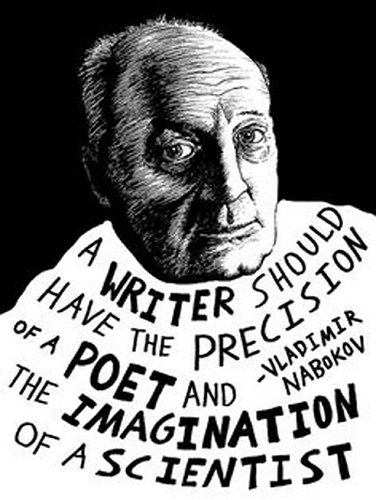

son excellence Vladimir Vladimirovitch !

(Tambours et trompettes.)

Au programme du mois, Feu pâle (1962), l'un des sommets du massif nabokovien, son roman le plus atypique : en première partie, un poème d'une trentaine de pages, de style néo-classique, rédigé par l'un des personnages, suivi d'un long, très long commentaire dû à un autre personnage, les deux textes étant reliés par des appels de notes qui rendent la lecture labyrinthique. L'auteur du commentaire, professeur d'université, voisin dudit poète, en fait, n'est autre que... Mais n'allons pas spoïler l'histoire, le lecteur doit découvrir tout seul qui a tué le poète, et surtout qui est le très étrange commentateur, tout au long d'une intrigue abracadabrante qui va et vient entre une tranquille banlieue américaine et une principauté slave imaginaire mise à feu et à sang par une révolution. Les notes, du voisin, en effet, quittent sans tarder les eaux tranquilles du commentaire universitaire objectif, au service de l'œuvre et de l'auteur, pour une autobiographie du commentateur, délire narcissique géant, de plus en plus rocambolesque et grotesque à mesure qu'on avance, chaque révélation apparente suscitant de nouveaux mystères.

Il en émerge l'un des personnages les plus excentriques de l'auteur, ridicule, irritant, odieux. Son excentricité, au fil des pages, va s'avérer une véritable folie — la folie rôdant toujours dans les fictions de l'auteur, jusque chez certains personnages qui lui ressemblent un peu sans doute, comme celui-ci. «L'art, c'est la folie contrôlée», disait je ne sais plus qui.

Le commentateur lui-même prononce le mot en se l'attribuant, dans un passage où il évoque sa déception à la lecture du poème :

La complexe contribution que j'avais cherché à lui imposer avec la patience d'un hypnotiseur et l'insistance d'un amant n'y était pas. Au lieu de cette histoire glorieuse, romanesque et sauvage — qu'avais-je ? ... Un récit autobiographique, foncièrement appalachien, plutôt démodé, dans un style prosodique néo-Pope — très bien écrit naturellement — Shade ne pouvait écrire que très bien, mais où rien ne subsistait de ma magie, de ce courant spécial et riche de magique folie qui, j'étais sûr le parcourait tout entier et le ferait transcender son époque.

(Belle traduction signée Raymond Girard et Maurice-Edgar Coindreau.)

Certains glosateurs jugent ledit poème avec dédain eux aussi — je ne les suis pas. Il est clair que le génie nabokovien s'épanche surtout dans la prose du commentateur, avec ses jeux de cache-cache, ses jeux de miroir, ses coups d'éclat, allusions savantes, envolées écervelées, bouffées d'humour. Mais une deuxième lecture attentive (et une troisième si possible) découvrira à mille détails que poème et commentaire sont étroitement liés au sein d'une machine narrative d'une folle complexité, à la Perec, et plus le délire se déchaîne, plus on le sent lucidement maîtrisé. Et où de ruses en fausses pistes le lecteur se rend compte — ou pas — qu'on l'a mené en bateau.

Il faut tout de même un sacré culot pour intituler Feu pâle ce tour de force flamboyant, ce nouveau feu d'artifice. Mais ne nous laissons pas éblouir par cette époustouflante virtuosité : elle est là aussi pour voiler un peu une émotion intense, à commencer par l'angoisse de la mort — comme chez Perec.

Pour la belle citation... |

La poésie encore, mais d'un genre différent avec un autre habitué de ces Brèves : Christian Ducos, fin poète insuffisamment connu, chez qui, à chacun de ses envois, je découvre de nouvelles pépites.

Deux minces plaquettes cette fois-ci, à son enseigne du Pauvre songe : douze haï-kus d'abord, qui entrent en résonance avec l'une de mes traductions récentes (cf. le CARNET DU TRADUCTEUR de ce mois, «rythmes nippons»), et «L'éclair, sur quoi d'autre bâtir...», quelques phrases d'une simplicité, d'une limpidité absolues, brèves comme l'éclair, mais à savourer longuement.

La poésie ? Une sourcellerie.

Du silex naïvement taillé de l'adolescence ou de la pierre dûment polie de la vieillesse, le préférable, dans cette sorte de préhistoire,

qui peut le voir ?

sans chiffres et sans aiguilles

horloge nue

la pleine lune

le poème est presque terminé

l'arbre n'a plus

qu'à signer

on vit

pour quelques mots d'amour

et tout est dit

L'arbre signe. |

Parmi les invités permanents de ces Brèves, il y a la poésie, mais aussi l'écologie. Le sermon écolo de ce mois sera prononcé par Murray Bookchin, que Vincent Gerber et Floréal Romero présentent aux éditions militantes Le passager clandestin, dans la collection Les précurseurs de la décroissance, sous le titre Murray Bookchin, pour une écologie sociale et radicale.

L'excellente présentation des deux auteurs dispense presque de lire les textes de Bookchin lui-même qui la suivent.

Bookchin (1921-2007), américain déçu par le syndicalisme embourgeoisé de son pays, a développé dès les années 60 une réflexion très avancée pour son temps qui reste valide aujourd'hui, sur deux points notamment.

D'abord, les déséquilibres créés par l'homme dans la nature résultent des déséquilibres de la société. «L'obligation faite à l'humain de dominer la nature découle directement de la domination de l'humain sur l'humain.» «Le capitalisme a divisé l'espèce humaine aussi brutalement et profondément qu'il a séparé la société de la nature.» Et v'lan.

Ensuite, l'écologie de droite ou même du centre, c'est du pipeau : «Les tentatives de rendre le capitalisme «vert» ou «écologique» sont condamnées d'avance par la nature même du système, qui est de croître indéfiniment.»

Que cet homme n'attende rien des élites gouvernementales, croyant que le renouveau doit venir de la base, au niveau local, et qu'il refuse de tomber dans «le piège de l'affrontement violent», voilà qui le met en phase avec notre actualité, tout en le rendant doublement sympathique. On pense à l'expérience exemplaire du village d'Ungersheim en Alsace, décrite dans le film de Marie-Monique Robin, Qu'est-ce qu'on attend ? Ou au mouvement actuel de désobéissance civile, porté par quelques organisations valeureuses, Extinction Rebellion, Youth for Climate, Les désobéissants, ANV-COP21, qui allument une lueur d'espoir dans notre crépuscule dévasté.

Le freluquet qui nous préside, valet des industriels et des banquiers, a très peur des casseurs en jaune, qu'il fait rosser violemment par ses brutes en bleu ; il devrait sans doute craindre plus encore ces jeunes non-violents : ils font vaciller à mains nues le vieux monde vermoulu qu'il incarne, lui et ceux qui tirent ses ficelles.

Paris, pont Sully, Extinction Rebellion, 28 juin 2019 |

Le cinéma ? Bilan plutôt maigre en quantité : trois films. Oui, mais trois bonheurs.

J'avais vu à sa sortie, il y a trente ans, Quatre aventures de Reinette et Mirabelle, l'un des Rohmer les moins connus. Je ne me souvenais de presque rien. Ce petit film fauché, avec deux inconnues comme protagonistes, a la fraîcheur, la vivacité, le charme d'un cahier d'esquisses.

Parasite, film coréen de Bong Joon-ho, montre l'éternelle rivalité entre riches et pauvres à travers deux familles dont l'une cherche à parasiter l'autre. Le scénario astucieux, au comique agréablement grinçant, et la mise en scène hyper-efficace ont valu cette année la palme d'or cannoise à ce film très agréable à regarder. Alors d'où vient ce brin d'insatisfaction après coup ? Trop d'effets peut-être, un petit côté m'as-tu-vu ?

Douleur et gloire enfin, le petit dernier de Pedro Almodovar. Un réalisateur à bout de souffle, malade, affronte son passé : les souvenirs, les personnes perdues de vue qui reviennent. Film autobiographique sans doute, mais l'important n'est pas là. Quelle simplicité souveraine, quelle aisance, quelle émotion, quelle mélancolie diffuse ! La vibration infime qui manque à Parasite, elle est là.

Pedro Almodovar, Antonio Banderas |

La musique du mois : Bach toujours, ses cantates encore. Pas moyen de m'en détacher. Je prends au hasard l'un des coffrets de la version Harnoncourt-Leonhardt, ma préférée, et le ruban infini se déroule.

Je les ai toutes entendues plusieurs fois, les cantates, j'en ai chanté quelques unes, Bach en principe ne devrait plus me surprendre, mais dans le chœur d'ouverture de la BWW 38, par exemple, pourtant austère, contrapuntique à l'ancienne, la musique semble par moments sortir du cadre, partir je ne sais où (ah ! la partie de trombone...), comme si l'on approchait d'une autre dimension, et l'on retient son souffle, on reste sans voix.

Nikolaus Harnoncourt |

En août, Nadeau, Dhôtel, Véry, Verhasselt, Wiazemsky, Chevillard, Atkinson, ça ira comme ça ?

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

Le touriste est celui qui, ne pouvant changer le monde, change de monde.

À quoi donc servirait de parcourir le monde si j'ignore tout de la colline qui jouxte ma maison ?