Le marquis de Sade à 19 ans.

BRÈVES

N°187 mai 2019

On n'a pas fini d'évoquer ici Maurice Nadeau ! Parcourant depuis mars l'intégrale de ses articles critiques, en cours de publication aux éditions qui portent son nom, animées par son fils — Gilles, grâces vous soient rendues —, nous n'en sommes qu'à la petite moitié du premier des trois volumes.

1947. Tandis que je pousse peu à peu dans le ventre de ma mère (j'émergerai peu avant Noël), Nadeau met au monde jusqu'à dix longs articles par mois, au journal Combat et dans d'autres feuilles. Se détachent, cette année-là, quelques succulents morceaux : une recension des Nouvelles pièces noires de Jean Anouilh où le dramaturge est saisi d'un même élan dans sa grandeur et ses limites ; un solide et subtil plaidoyer pour Sade, propre à convaincre, ou presque, les réticents dans mon genre ; un hommage à Virginia Woolf, à propos d'Entre les actes :

Comment expliquer l'envoûtement qu'exerce Virginia Woolf, cette catalepsie dans laquelle elle plonge les sens, cette insidieuse coulée de son être dans le nôtre, sinon par cette raison que, chez elle, le roman perd tout contour, toute donnée première et jusqu'à son noyau même, pour devenir rêverie, immédiatement communicable, émanation, sur le champ perceptible... ?

Autre beau portrait contrasté, celui de Jouhandeau, qui publie alors Essai sur moi-même :

Il n'aime que lui ; ce sont les autres qu'il brûlerait volontiers, afin que la fumée de leurs bûchers vienne l'envelopper comme un encens de gloire.

Oui mais :

...devant sa feuille blanche il se métamorphose, déploie ses ailes, devient un des grands écrivains d'aujourd'hui.

Émotion de retrouver là, tout jeune alors, avec son roman Soldats sans espoir, un certain Morvan Lebesque, dont je lirai dans les années 60 les articles brûlants du Canard enchaîné — ma mère, pourtant plutôt de droite, était émue par ses diatribes passionnées.

Les convictions politiques de Nadeau, trotskiste convaincu, ne l'ont jamais harnaché d'œillères. Il a toujours su apprécier des écrivains de l'autre bord et sa foi révolutionnaire, même dans ces textes de jeunesse, s'exprime rarement et de façon voilée. C'est pourquoi je suis frappé en lisant ceci, à la fin d'un bel éloge de l'oublié Raymond Guérin :

Malgré des démentis nombreux, à l'encontre d'expériences maintes fois manquées, dans l'appréhension des ténèbres menaçantes, nous croyons la flamme de la révolte capable de brûler définitivement tout ce qui nous écrase.

Voilà ce qu'il n'écrivait plus, sauf erreur, quarante ans plus tard, à l'époque où je l'ai connu. Il est vrai qu'aujourd'hui, comment croire encore aux lendemains qui chantent ?

Le marquis de Sade à 19 ans. |

Russie, au début du siècle dernier. La nouvelle gouvernante suisse débarquée du train monte en traîneau,

...exécutant ce haut-le-corps en arrière que fait tout voyageur en traîneau au moment brusque où les chevaux, dans un effort des jarrets, retirent des neiges cette chose encore lourde qui gémit tout de suite, comme entrant dans une ambiance nouvelle, puis glisse silencieusement sur une route qu'elle semble à peine toucher. (...)

Puis son regard qui fouille les ténèbres neigeuses croit y voir s'allumer de-ci de-là des yeux brillants de loup qui ne sont en vérité que les lumières des villages que quelque accident de neige et d'ombre fait apparaître un bref instant.

La nouvelle «Mademoiselle O» fut, dit-on, la seule que Nabokov écrivit en français. La version anglaise qu'il en a donnée ensuite paraît nettement meilleure, au point que c'est l'original qui a l'air d'une traduction.

At the juicy smack of their driver's lips the horses strain their quarters, shift hoofs, strain again ; and then Mademoiselle gives a backward jerk of her torso as the heavy sleigh is wrenched out of its world of steel, fur, flesh, to enter a frictionless medium where it skims along a spectral road that it seems barely to touch. (...)

There, in the limitless gloom, the changeable twinkle of remote village lights seems to her to be the yellow eyes of wolves.

N'est-ce pas par les yeux de loup, image superbe, qu'il fallait terminer ?

«Mademoiselle O», autobiographique pour l'essentiel, nous montre à la fois les souvenirs eux-mêmes et le narrateur aux prises avec eux. L'ensemble, de bout en bout, pétille d'humour, d'invention, d'émotion, et l'on devine ici à quel point l'exil, qui fait grandir dans la mémoire tout ce qu'on n'a plus sous les yeux, a contribué à l'enchantement nabokovien du réel.

Autres splendeurs de Nabokov's dozen, plus expérimentales et ardues, disponibles en français dans le recueil Mademoiselle O : «Lance», «Scènes de la vie d'un monstre double», et «Le temps et le reflux» qui s'achève de façon nabokovissime :

...et après, il ne resta plus qu'une étoile solitaire dans le ciel, tel un astérisque renvoyant à une note inexistante en bas de page.

Nabokov et Véra sa femme |

Des nouvelles encore : celles du trop méconnu Noël Devaulx.

Frontières, chez Gallimard. Neuf histoires, une centaine de pages. Un homme recueille une jeune fille blessée, mais non, c'est le délire d'un fou. Dans une église perdue, un vieux moine tout seul prononce un sermon. Un couple échoue dans une auberge sinistre peuplée de fantômes. Un oiseau offre des bijoux à une jeune servante — est-ce bien elle qu'on retrouve des décennies plus tard, riche et vieille ?

Ou tout simplement, une ville attend la neige.

Les arbres cachaient leur joie de s'habiller bientôt, comme les jeunes filles avant un bal. Les bruits devenaient légers à l'oreille.

Le narrateur raconte à un ami qu'il cherche la neige dans les tableaux :

...j'allais de musée en musée retrouver le précieux Renoir aux feuillages à peine saupoudrés, la ruelle de Bonnard où le mur du jardin laisse voir un ocre chaud sous la blancheur, un ou deux Sisley, et, de Yang Cheng, ce col enneigé au travers d'une montagne dont la roche (l'os comme le dit le traité de Li Yu) s'est fondue dans une gelée nacrée...

Tout cela subtil, raffiné, imprégné de mystère. Pas sûr d'avoir tout capté de ces histoires qui zigzaguent et vous glissent entre les doigts comme une anguille, mais on y avance — un peu comme l'autre qui espère la neige — dans un état d'attente heureuse.

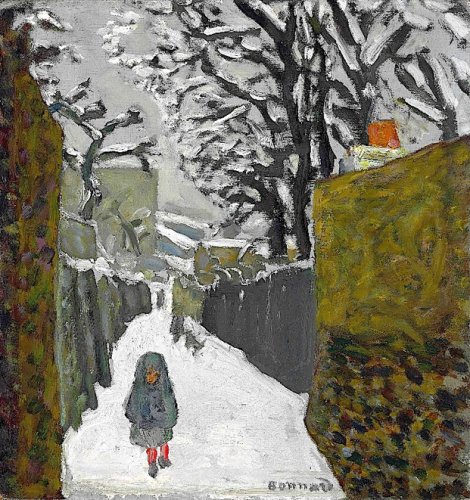

Pierre Bonnard, Paysage de neige, 1907. |

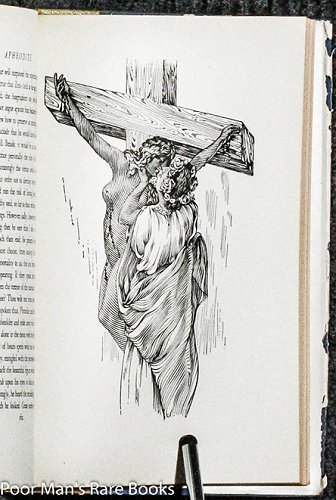

Frontières, délicat bijou, est ignoré du Nouveau dictionnaire des œuvres de tous les temps et de tous les pays, de Laffont-Bompiani (Bouquins), alors qu'on y trouve Aphrodite, de Pierre Louÿs.

Pourquoi diable rouvrir, soixante ans après, ce roman déniché dans la bibliothèque de mes parents qui attisa mes premiers émois vers 1960 ?

Ce roman dit de «mœurs antiques» eut son heure de gloire à sa sortie en 1896, à cause de ses scènes coquines : il nous emmène à la période hellénistique chez les courtisanes d'Alexandrie, dont les illustrations nous dévoilent généreusement les charmes, dans une ville présentée comme un immense bordel. L'ouvrage tout entier est un hymne à l'amour charnel, «car l'amour est un art, comme la musique», et l'on ne peut qu'approuver, mais à vrai dire le côté chaud du livre s'est refroidi avec le temps, il n'y a plus vraiment là de quoi fouetter une chatte. La petite prostituée impubère, mais joliment expérimentée, passerait sans doute mal aujourd'hui, et encore. L'ennui — je pèse mon mot —, c'est que l'intrigue outrée ne tient pas la route, que l'ensemble est lesté de descriptions oiseuses, de discussions verbeuses, de cuissetrerie pompeuse et de poésie antique en toc.

Ton corps est souple comme une branche d'olivier, ta peau est douce comme l'eau en été... Dans quel bois peuplé d'immortels ta mère s'est elle endormie, avant ta naissance bienheureuse ? et quel ægipan indiscret, ou quel dieu de quel divin fleuve s'est uni à elle dans l'herbe ?

Ce roman n'avance pas, il est figé, comme une exposition de tableaux pompiers ou de statues. Pour ne rien dire de l'image qu'il donne de la femme, pas vraiment féministe :

La femme est, en vue de l'amour, un instrument accompli. Des pieds à la tête elle est faite uniquement, merveilleusement, pour l'amour.

L'âme féminine est d'une simplicité à laquelle les hommes ne peuvent croire. Où il n'y a qu'une ligne droite ils cherchent obstinément la complexité d'une trame : ils trouvent le vide et s'y perdent.

Une seule chose vous console de ne pas imposer l'esclavage, femmes amoureuses ! c'est de le subir.

Le marbre de ces beautés alexandrines a la densité du carton-pâte, et ces portraits de femmes légères sont lourds comme du plomb.

La scène sado-maso. |

Quittant cette Alexandrie de bazar, voyageons plutôt avec Gilles Ortlieb. On ne s'ennuie pas avec lui, qui nous emmène toujours dans des vadrouilles inattendues. Ce promeneur inlassable affectionne les lieux déshérités et les personnages sans gloire, mentalement dérangés si possible, dont il s'attache à montrer la beauté, la richesse cachée, la tristesse diffuse.

Il a fait revivre naguère le poète grec Mitsàkis ; aujourd'hui, dans Ângelo (Finitude), quittant sa Grèce bien-aimée pour un Portugal à peine moins aimé, il part à la recherche d'un autre poète, Ângelo de Lima (1872-1921), mort en asile psychiatrique, «demi-fou» selon son biographe, totalement oublié ou quasiment jusque dans son pays, et suit à Lisbonne, à Porto et jusqu'en Mozambique la trace ténue de ce «frère inconnu»,

homme dont je ne sais pour ainsi dire rien bien que j'aie tâché d'apprendre tout ce qu'il est possible de savoir sur quelqu'un.

Frère, pourquoi ? Et puis

est-ce vraiment pour lui que je m'obstine à musarder sans fin dans ce qui finit par ressembler, certains soirs, à une ville perdue, ou bien ne serait-il pas plutôt devenu un prétexte, un alibi ?

On n'aura pas la réponse. Mais si le lecteur suit Ortlieb pas à pas dans sa recherche d'un fantôme qui se dérobe, c'est surtout qu'il se trouve en bonne compagnie, qu'il apprécie ce regard attentif, discrètement chaleureux, ce demi-sourire désenchanté, cette inaltérable modestie. Dans ce mini-art poétique par exemple :

On finit par se convaincre que, portée à un degré suffisant, l'attention au détail devrait permettre de comprendre, sinon la machinerie dans son ensemble, au moins quelques uns de ses rouages — si l'on ne ressemblait plutôt, ce faisant, aux dames d'un certain âge qu'on voit parfois dans les autobus compter et recompter leur petite monnaie pour payer leur passage.

C'est qu'on savoure aussi, comme chez Nabokov, ici ou là, ces images qui saisissent délicatement, entre les pincettes des mots, une pincée de réalité.

Les pensionnaires de l'hôpital psychiatrique :

L'autre caractéristique de cette population errante, après l'informe qui les habille, c'est leur démarche oblique, faussée, définitivement gauchie. Les voix, elles, sont rauques, éraillées, parfois suraiguës, passées au papier de verre d'un tabagisme irréversible.

Ou bien ces

chamailleries, dignes d'une cour d'école, des mouettes remontant l'embouchure, ou s'élevant soudain dans les hauteurs avec des cris de nouveau-nés.

Ortlieb avait un vrai frère, très aimé, mort en 2016. Il raconte les derniers jours du malade dans un petit livre, Pavillon Moïana, paru chez Fata Morgana, et l'on se demande en lisant ce très bref récit, d'un dépouillement extrême, ce qui le rend plus poignant que tant d'autres sur ce même sujet.

Ângelo de Lima |

Si Ortlieb est une vieille connaissance, je n'avais pas encore lu Jacques Brosse (1922-2008), et j'avais tort.

Un homme passionnant ! Il fut naturaliste écolo avant l'heure, historien, moine bouddhiste et auteur d'une quarantaine de livres, dont Les grandes personnes (Robert Laffont) que voici. Il y raconte les grands personnages qu'il a rencontrés au cours d'une vie mouvementée. Comment a-t-il fait pour côtoyer tout ce beau monde ?

Saint-Exupéry, Dali, Saint-John Perse, Stravinsky, Camus, Bachelard, Jouhandeau, Cocteau, Michaux, Claudel...

Ce qui compte, évidemment, c'est moins les personnages eux-mêmes que la vivacité, la justesse, la profondeur, la cruauté parfois, de ces portraits.

L'auteur sait fort bien admirer : témoins Bachelard, Mendès-France ou Michaux. Mais son regard aigu ne laisse rien passer. Maurois ne sort guère grandi de l'épreuve, et Claudel, horrible bonhomme, encore moins. Les autres, tels Cocteau ou Camus, nous laissent voir qualités et défauts à parts égales.

Camus n'était qu'un bon élève. Il en avait l'allure appliquée, l'absence de recul, de liberté, d'humour.

Son maître et ancien professeur, Jean Grenier,

possédait justement ce qui faisait défaut à son élève, le sens de la relativité des choses, une sorte de scepticisme allègre quant aux possibilités de l'être humain, qui lui donnaient une sérénité souriante.

Autoportrait indirect ?

Les grands hommes, nous dit Brosse, mieux vaut les voir de loin. Et fréquenter l'œuvre plutôt que l'homme. (Reste à savoir, tout de même, si l'on peut totalement séparer les deux...)

En attendant, plutôt que de contempler les croûtes surfaites de Dali, mieux vaut se régaler du récit de la rencontre avec le peintre, d'un comique étourdissant. Et si Georges Cattaui, vieil original proustien, n'a pas laissé d'œuvre, il offre à son portraitiste, qui pastiche son ramage, des pages d'anthologie.

Le sommet du livre, c'est sans doute le chapitre sur Michaux, que l'auteur est parvenu — rare exploit ! — à fréquenter.

C'est là, dans cet ultime portrait, qu'apparaît le plus nettement la face mystique de l'auteur — mystique au sens le plus large de la recherche d'une réalité invisible.

Michaux était, en somme, le Christophe Colomb du véritable univers, celui qui gît en nous, inexploré.

Tout cela superbement écrit.

Jacques Brosse, 2002 |

Côté poésie, le tirage au sort mensuel tombe sur Poèmes II de Michel Deguy, en Poésie/Gallimard.

J'ouvre au hasard. Tiens, «Far from the madding crowd» : un roman de Thomas Hardy prête son titre au poème. Voyons voir :

Tonte, clavette (de) poutre, un jour ; orage, bière dans la grange, lunes essuyées, un jour ; menstrues repiquées cinq cents fois, une vie ; meules désarrimées, claies, grappes de boue foulées, un jour ; marché, clous qui réparent, cercueil faux talon, un jour ; rêve, lierre, couperose, ventes, un jour un mois une vie ; chiens tachés, carence de pasteurs, ruts, accidents, un soir, un matin, une ère. Méfaits et mouchoirs, orgueils, crachats conjugaux, sillage de feuilles, un jour un jour un jour ; dans un an, dans six ans, j'attendrai je sème on s'aimera etc. etc.

Pour goûter le poème, il faudrait peut-être que je lise tout le roman ? Question temps, ça va être un peu juste.

Je regarde ailleurs : ce poème-ci serait plutôt plus limpide que le reste...

Michel Deguy, j'ai failli l'avoir comme prof de philo dans le temps ; il a failli me commander, il y a cinq ans, une anthologie de poésie grecque pour sa revue ; et voilà que nos trajectoires s'évitent pour la troisième fois — la dernière.

Lui aussi, perdu dans l'obscurité |

Je me sentirai plus à l'aise, pauvre blaireau, avec des poèmes plus anciens, plus calmes, ceux de Soleil du soleil, anthologie de sonnets du XVIe siècle, œuvre de Jacques Roubaud, où je butine encore ce mois-ci.

Après la luxuriance du début (cf. Brèves de mars et avril), on s'essouffle un peu, hélas. Dans la catégorie des sonnets sérieux, ceux de Jean de La Ceppede, que vante Roubaud, le sont excessivement pour mon goût, ceux du surestimé Malherbe secs et froids, et je ne souhaite finalement recopier que «Sur une absence», de ce cher Honoré d'Urfé, à qui nous devons aussi cet immense roman, L'Astrée.

O moments paresseux traisnez si lentement,

O jours à venir, longs à clore vos heures,

Qui vous tient endormis en vos tristes demeures,

Vous souliez autrefois couler si vitement.

O ciel qui traisnes tout avec ton roulement,

Et qui des autres Cieux les cadances mesures,

Dis-moi qu'ay-je commis, et par quelles injures

T'ay-je fait alantir ton léger mouvement ?

Moments vous estes jours, jours vous estes années,

Qui de vos pas de plomb n'estes jamais bornées,

Que des siècles plus longs vous n'alliez égalant.

Penelope la nuict deffaisoit sa journée,

Je croy que le Soleil va ses pas rappellant,

Pour prolonger le jour, et ma peine obstinée.

Ce qui éclaire la fin de l'ouvrage, ce sont plutôt les délicieuses pitreries acrobatiques d'un Marc de Papillon de Lasphrise, sonnets érotiques, monosyllabique, en galimatias, en langue inconnue :

Cerdis Zerom deronty toulpinye,

Pursis harlins linor orifieux,

Tictic falo mien estolieux,

Leulfiditous lafar relonglotye.

À quoi fait écho plus tard un autre hommage anticipé à l'Oulipo : les sonnets lipogrammatiques de Salomon Certon, dont un sans E, à la Perec :

Pour ravir la toison quand Jason courut tant...

Pour finir, cette répétition obsessionnelle, vertigineuse de la forme sonnet, gigantesque machine qu'on finit par prendre pour une œuvre unique et collective, c'est au Queneau des Cent mille milliards de poèmes qu'elle fait penser.

Sonnet de Georges Fourest |

Clap de fin également pour Tiens ils ont repeint, vaste recueil d'inscriptions murales collectées par Yves Pagès.

Cette fois encore, c'est la protestation sociale qui se taille la part du lion :

Nous avons tous du sang d'immigrés

certains dans les veines, certains sur les mains

Paradis pour les uns

pas un radis pour les autres

L'état d'urgence pour faire oublier les tas d'urgences

Besoin d'une terre happy

Plus tu rentres dans le moule

plus tu ressembles à une tarte

Séparation du Medef et de l'État

Arrêtez de changer le pansement

pensez le changement

La nuit debout plutôt que le jour à genoux

Vous êtes la nuit nous sommes le jour

N'attendons pas le miracle

le miracle c'est nous

On pense donc on ne vous suit plus

Quand le gouvernement ment

la rue rue

Si rien ne bouge

le ciel devient rouge

Dans grève il y a grrr

À force de bouffer de la merde on en fait de l'explosif !

À vivre pour des clous on en devient marteau

Bientôt les pauvres n'auront plus à manger que les riches

Insomniaques de tous les pays unissez-vous !

J'aimerais que le Capital tombe avant mes seins

Ce qui, par une habile transition, nous amène au deuxième grand sujet : oui, l'amour !

Coïto ergo sum

C'que t'es belle... quand j'ai bu

La vie est trop courte pour s'épiler la chatte

Eat pussy it's vegan

Qui s'y frotte cyprine

Certaines inscriptions font état de préoccupations encore plus élevées, culturelles, religieuses et même philosophiques :

Russian litterature is better than sex

J'aurai su j'aurais pas dormis en cours de géométrie

(et français ossi)

La bière est la preuve que Dieu existe

Jésus a deux papas

Je ne crois pas au paradis mais je prendrais un slip de rechange

Pas de gluten dans nos hosties

L'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art

Bergson n'aime la police

Nietzsche ta mère

Et si l'on terminait par le plus attendrissant ?

Je vous aime tous trop

Sans graffiti, grise est la vie |

Ah, l'amour... On souhaiterait en voir davantage entre les brutes en jaune et les brutes en bleu, qui ces jours-ci font assaut de violence imbécile, ne s'accordant que pour casser du journaliste. Taper sur la presse, on sait ce que cela veut dire et comment cela finit. Mais quittons cette actualité saumâtre et cherchons une occasion de sourire.

Par exemple, ce soulèvement récent et pacifique des jeunes face à l'urgence climatique, un peu partout sur la planète malade. Une internationale d'un nouveau genre ! Les grincheux diront que les gouvernants continuent de s'en contrefoutre (les gilets verts étant moins bruyants que les jaunes, et non-violents, eux, donc moins dangereux), mais à défaut de faire baisser le thermomètre, ce frémissement réchauffe le cœur.

Ces jeunes lucides, généreux, vaillants, combien de temps vont-ils tenir avant de virer adultes cons ou vieux impuissants, comme leurs parents ? Moi l'optimiste, je fais le pari que certains tiendront, qu'ils seront rejoints par d'autres plus jeunes, sans cesse plus nombreux à mesure que le danger se précisera, et que malgré l'indifférence des politiques ils continueront de défiler hardiment sous la bannière du patron de l'écologie : saint Glinglin.

Nantes, 15 mars 2019. Vive Nantes ! |

Encore un sourire pour terminer, et même trois. Oui, trois films seulement ce mois-ci, mais qui tous donnent le sourire.

D'abord, Charade, de Stanley Donen, au charme inusable, avec son scénario astucieux, ses dialogues pétillants et son étincelant duo : Audrey Hepburn et Cary Grant.

Puis le tout récent Dumbo où Tim Burton réussit son nouveau tour de magicien, payé par Disney mais le moquant au passage, bravo sale gamin.

Enfin, le premier film de Jonah Hill, 90s, sur un sujet a priori peu excitant : l'entrée d'un tout jeune garçon dans une bande de skateboarders. Ce galop d'essai plus subtil et tendre que prévu, touché par la grâce, est illuminé par le sourire du jeune Sunny Suljic.

Sunny Suljic |

Juin ? C'est encore si loin... À l'affiche, en principe, Nadeau toujours, Nabokov encore, Schulze, Girard, Kerangal, Steiner (Anne) et ce bon vieux Wordsworth.

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

On est ce que l'on fait de ce qu'on veut faire de nous.

Un héros accomplit un exploit, il sauve des camarades de la mort, il défend sa terre natale mais quand il rentre à la maison, il bat sa femme.