Une littérature de premier de la classe...

BRÈVES

N°185 mars 2019

C'était en classe de quatrième, je crois. L'un de mes premiers livres pour grandes personnes : Siegfried et le Limousin, roman de Jean Giraudoux. J'étais ébloui. Quelle finesse, quel raffinement ! Et pourtant je comprenais presque tout ! Je me sentais admis au club des adultes.

Près de soixante ans plus tard, un nouveau roman du même, Simon le pathétique. Et là, patatras. Tâchons de résumer l'action, ou ce qui en tient lieu. Simon est un brillant jeune homme à qui tout réussit, comme l'auteur son papa. Il voyage, rencontre Bismarck en personne et quelques autres, devient chef de cabinet d'un ministre, puis marivaude avec plusieurs femmes charmantes, successivement ou en même temps. Mais il n'y en a que pour lui. Moi, moi, moi : le premier personnage identifiable apparaît à la page 40. Une littérature de premier de la classe, brillante et sèche. Un sourire satisfait et figé.

Alors que tout, dans mes récits, indiquait combien ma vie était tranquille et simple, (...) loin d'apprécier cette chance qui tenait tous les passages à niveau ouverts devant moi, elle tenait uniquement à connaître mes heures obscures, mes défaillances, mes ennemis... Je n'en avais pas... Je n'avais pas non plus été malade...

Intéresser le lecteur à un homme heureux ? Quelle gageure !

Le plus terrible : il y a des pages entières où je patauge sans comprendre ce que ça dit ni où ça va. Aurais-je donc régressé depuis mes quatorze ans ?

Je n'aurais sans doute pas dû abandonner, exténué, à la page 104 : Simon allait revenir sur son enfance, la montrer soudain, ô surprise, sous un jour sombre, lester enfin son apesanteur. M'y remettre ? Non, pas le courage. Laissons à l'auteur le bénéfice du doute, admettons que la deuxième partie est peut-être un régal, et concluons sur cette jolie page où le bon élève évoque ses professeurs :

Je leur devais une vie large, une âme sans bornes. Je leur devais, en voyant un bossu, de penser à Thersite, une vieille ridée, à Hécube ; je connaissais trop de héros pour qu'il y eût pour moi autre chose que des beautés ou des laideurs héroïques. Je leur devais de croire à l'inspiration ; — à des chocs, à des chaleurs subites qui me contraignaient, en cour ou en classe, un oiseau divin me coiffant, à graver sans délai sur l'arbre ou le pupitre mon nom en immenses lettres.

Jolie phrase, oui — jolie au point de m'agacer un peu elle aussi.

Une littérature de premier de la classe... |

À partir d'aujourd'hui — si ma proposition est reçue comme elle le mérite —, tout écrivain fera main basse sur une œuvre conçue un siècle auparavant dans le plus grand secret et la publiera sous son nom : l'époque sera alors prête pour l'accueillir et la fêter.

Dans le même moment, cet auteur comblé d'honneurs écrira en cachette les livres révolutionnaires que son temps ne saurait admettre — qui le cantonneraient dans une coûteuse et amère marginalité — et qu'il destinera à un écrivain à venir, lequel en revendiquera opportunément et légitimement la paternité.

Joli, ça aussi, non ? Dans un genre différent. Le volkonaute a-t-il reconnu la patte inimitable de l'auteur ? (Cliquer ici pour voir son nom.) [Éric Chevillard]

Bravo !

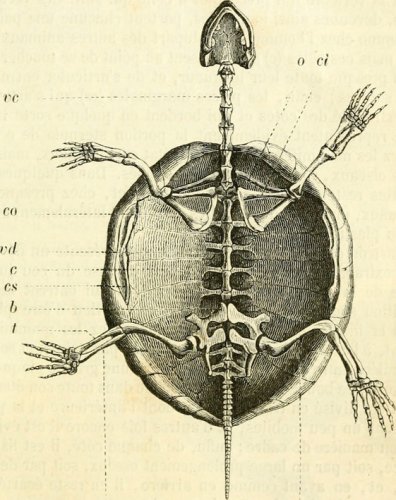

J'ai la plus grande estime pour ce monsieur. Sous des dehors farfelus, voire déconatoires, ses romans poursuivent tous, plus ou moins ouvertement, une quête quasi-mallarméenne : faire un livre avec rien. L'explosion de la tortue, par exemple, son dernier opus, paru chez Minuit : 250 pages pour raconter quoi ? La mort accidentelle d'une tortue décalcifiée, une jeune fille disparue, un écrivain nul oublié... Sur ce canevas hétéroclite, notre forcené brode ensemble l'incongru, le loufoque, le brindezingue, l'extravagant, avec, par moments, de brusques flamboyances rhétoriques :

Je peinai à retrouver mon souffle. Le professeur avait broyé ma cage thoracique entre les lèvres pincées de son sarcasme.

Notre homme est fulgurant sur de courtes distances. Le problème, c'est de tenir. Tantôt il fait mouche, tantôt on le sent pédaler dans le vide (même si, peut-être, le vide fait partie du jeu), et l'impression d'apesanteur marrante que distillent ces pages devient un peu lourde à la longue.

J'ai tout de même bien fait d'aller jusqu'au bout : l'ultime pirouette est magistrale.

Carapace vide ? |

Il y a comme ça des mois moins riches que d'autres. Des livres qui vous font faux bond. Le temps qui manque pour bouquiner. La faute à ce connard de février plus court que les autres, aux longues préparations des prochains titres du Miel des anges, et aussi à l'absence pendant ce mois de tout voyage — quel meilleur salon de lecture que le TGV ?

Même pas pu terminer Nabokov's dozen, qui recueille les versions anglaises de treize parmi les meilleures nouvelles de Vladimir Vladimirovitch. Ce sera pour le mois prochain.

Si j'en crois le volume de Quarto Gallimard, les Nouvelles complètes du grand homme sont au nombre de soixante-huit, les treize élues correspondant à peu près aux dernières dudit volume. Celle que l'auteur a choisie pour ouvrir le bal des treize, à juste titre, c'est «Printemps à Fialta», histoire d'amour à éclipses, portrait d'une femme insaisissable où Nabokov déploie son hyperesthésie, son sens du détail qui tue, son habileté narrative (les allusions au cirque...), son étourdissante virtuosité.

Mais la nouvelle la plus frappante, c'est peut-être «Signes et symboles». Un couple vieillissant de juifs russes émigrés aux USA a un fils malade mental et suicidaire. Cinquante ans après avoir lu Nabokov's dozen, j'avais tout oublié, sauf cette page extraordinaire qui décrit la folie du fils :

Le malade s'imagine que tout ce qui se passe autour de lui est une référence voilée à sa personnalité et à son existence. Il exclut les personnes réelles de cette conspiration, car il s'estime bien plus intelligent que les autres. La nature phénoménale l'espionne où qu'il aille. Les nuages dans le ciel aux mille regards se communiquent entre eux, au moyen de signes très lents, des renseignements incroyablement détaillés sur son compte. Ses pensées les plus secrètes sont débattues au crépuscule dans un alphabet manuel par les arbres qui gesticulent d'un air lugubre. Des cailloux, des souillures ou encore des taches de soleil forment des motifs qui représentent, de manière assez terrible, des messages qu'il faut intercepter. Tout est chiffre, de tout il est le thème.

L'auteur s'efforcerait-il d'entraîner son lecteur dans un trip du même ordre ? De lui faire scruter les moindres indications de son texte ? Elles ont donné lieu, de fait, à des pages et des pages de gloses, plus fascinantes à vrai dire que convaincantes. Tout est peut-être chiffré. Mais en grande partie indéchiffrable. Reste l'intuition que «Signes et symboles», avec sa terrible beauté, son mystère, est peut-être l'une des clefs de l'œuvre, l'un de ses moments les plus forts — avec Feu pâle, par exemple, autre histoire de délire interprétatif...

La traduction de Maurice et Yvonne Couturier paraît bien tenir la route, même si rendre le nom de la maladie, «referential mania», par «névrose référentielle» ne me semble pas très orthodoxe...

...qui gesticulent d'un air lugubre... |

Encore un qui ne m'a encore jamais déçu : mon cher Maurice Nadeau. Le revoici avec l'intégrale annoncée de son œuvre critique, publiée à ses propres éditions, qui lui survivent, cinq ans après sa mort. Il y aura trois énormes volumes — plus de 4000 pages en tout. Voici le tome 1, Les années «Combat» 1945-1951, que j'avoue avoir acheté par piété filiale avant tout, sans l'intention de tout lire. On ouvre le pavé, on tombe sur un texte de Nadeau lui-même écrit en 1952, judicieusement placé au début, où tout en faisant le point sur ses années «Combat», il définit le rôle du critique.

Tâche paradoxale en vérité que celle du critique : sa raison d'être le mène à vouloir pénétrer l'œuvre jusqu'en son cœur ténébreux ; il reconnaît que cette œuvre est valable quand sa tentative échoue, quant au lieu de la pénétration il doit se contenter de l'approche.

Tellement claires et en même temps subtiles, ces quelques pages, qu'on se laisse entraîner. On pensait grappiller, on finit par lire presque tout, si bien qu'il va falloir se limiter, pour cette fois, à l'année 1945. Le surréalisme (encore) et l'existentialisme (déjà) sont au pouvoir, on voit défiler les gloires du moment, les Sartre, les Beauvoir (Nadeau apprécie Le sursis et Le sang des autres !) Voilà Kafka, bien sûr. Et Sade, vigoureusement défendu (au point de presque me convaincre) :

On ne trouve pas dans son œuvre grivoiseries ou libertinage, mais une passion tragique pour la vérité.

C'est une vue profonde de Paulhan que celle de faire de Sade le père de notre littérature en ce qu'elle a de vivant et d'agressif.

Voilà Dhôtel, avec Les rues dans l'aurore — aujourd'hui introuvable, un scandale — aimé et finement commenté :

Mais ce n'est là qu'un côté du talent de Dhôtel. L'autre est de faire sourdre, de ces moindres actes inutiles, de la vie plate de ces créatures provinciales, avec une absence de moyens confondante, une gaucherie qui ne semble pas affectée, une application de bon élève, un fantastique quotidien qui met l'esprit, jusque là rassuré, en déroute complète.

Voilà Gracq, un peu égratigné plus tard par Nadeau, lequel cependant tombe ici sous le charme du Beau ténébreux.

Voilà aussi quelques noms couverts d'éloges, qui tomberont plus tard dans l'oubli : Claude Marcheix, Maxime Alexandre, Henri Pollès...

Voilà enfin, revoilà partout, les qualités rencontrées dans la préface et qui se maintiendront dans les écrits ultérieurs de Nadeau : lucidité, perspicacité, mais en même temps simplicité de l'écriture et de l'attitude, ouverture d'esprit, modestie sans défaut :

Je voudrais me ranger parmi ceux qui connaissent leurs limites sans trop en souffrir ; les limites d'un métier qui, au regard de la création véritable, est le plus humble de tous : celui de la femme de charge dans un intérieur bien tenu.

Peu agressif de nature, Nadeau avait, quand nécessaire, le coup de griffe bien aiguisé — Julien Benda en prend ici pour son grade —, mais malgré sa grande pudeur, il ne s'interdit pas la tendresse :

On ne voudrait plus te quitter, cher Desnos, tant ta compagnie est douce, simple et émouvante.

C'est précisément ce que j'ai envie de te dire, cher Maurice, en te lisant.

Nadeau à la Quinzaine. |

Et voici un autre gros bouquin, trop gros lui aussi se laisser avaler d'un coup. Encore une lecture par épisodes — et pourquoi pas ? La critique, c'est comme la peinture en bâtiment : pour que ça marque, pour que ça reste, il faut passer une deuxième couche.

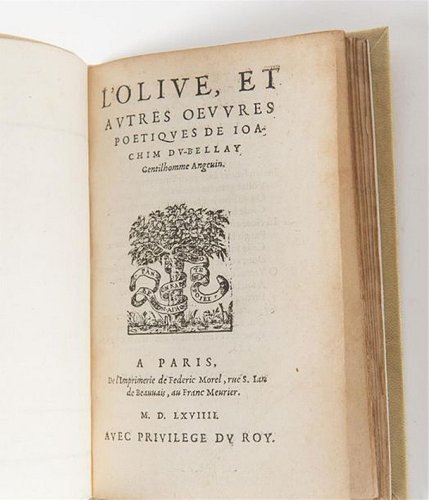

Soleil du soleil, sous-titré Le sonnet français de Marot à Malherbe, rassemble 531 sonnets écrits sous la Renaissance, entre 1530 et 1630, choisis (parmi 45 000 autres !) et commentés par un orfèvre, le poète Jacques Roubaud.

On y retrouve naturellement les stars de notre jeunesse, Ronsard et du Bellay en tête, mais aussi une foule de seconds, voire troisièmes couteaux, dont les noms sont déjà un poème : Guillaume des Autelz, Scevole de Sainte-Marthe, Clovis Hesteau de Nuysement, Beroalde de Verville, Flaminio de Birague, Marc de Papillon de Lasphrise, Abraham de Vermeil...

Pas de grandes remises en question : les valeurs sûres ne s'effondrent pas, mais la plupart des autres poètes, à leurs côtés, sont loin d'être ridicules — même si les différences individuelles tendent à se fondre dans un discours propre à l'époque où les thèmes, les images et les formes voyagent de l'un à l'autre, comme si l'on entendait là, plus que des solistes, tout un chœur.

C'est donc une impression d'ensemble, dès les premières pages, qui nous envahit : une fraîcheur juvénile, une ivresse légère, une lumière printanière — le soleil du titre éclaire plus d'un poème, comme chez du Bellay : «Quand le Soleil lave sa teste blonde / En l'océan...»

Même si la nuit peut ne point avoir moins de charmes, n'est-ce pas Ronsard ?

Je vouldrais bien richement jaunissant

En pluye d'or goutte à goutte descendre

Dans le giron de ma belle Cassandre,

Lors qu'en ses yeux le somme va glissant :

Puis je voudrois en taureau blanchissant

Me transformer pour sur mon dos la prendre,

Quand en Avril par l'herbe la plus tendre

Elle va, fleur, mille fleurs ravissant.

Je voudrois bien, pour alléger ma peine,

Este un Narcis, et elle une fontaine,

Pour m'y plonger une nuict à séjour :

Et si voudrois que cest nuict encore

Fust éternelle, et que jamais l'Aurore

Pour m'éveiller ne r'allumast le jour.

Les grands classiques, exhumés du Lagarde-et-Michard, replantés dans leur terreau, retrouvent là des couleurs et un relief inattendus, plus vivants et séduisants que jamais. La Renaissance renaît !

Partout, ça sent le bonheur. Bonheur de découvrir les œuvres antiques, ou les sonnets italiens qu'on pille allègrement ; bonheur d'aimer surtout, même s'il s'exprime le plus souvent par un torrent de plaintes langoureuses. On dirait que ces types-là, dans leur siècle pourtant rude, passaient leur temps à conter fleurette. (À côté de ce jaillissement, quelle proportion de poèmes d'amour chez nos contemporains ?)

Allez, encore un petit coup de Ronsard :

Plus tost le bal de tant d'astres divers

Sera lassé, plus tost la terre & l'onde,

Et du grand Tout l'ame en tout vagabonde

Animera les abysmes ouverts :

Plus tost les cieulx des mers seront couverts,

Plus tost sans forme ira confus le monde :

Que je sois serf d'une maistresse blonde,

Ou que j'adore une femme aux yeulx verdz.

Car cest œil brun qui vint premier esteindre

Le jour des miens, les sceut si bien atteindre,

Qu'autre œil jamais n'en sera le vainqueur.

Et quand la mort m'aura la vie ostée,

Encor là bas je veulx aymer l'Idée

De ces beaulx yeux que j'ay fichez au cuœur.

L'amour humain n'empêche pas l'amour divin — moins fréquent dans ces pages il est vrai. Les deux peuvent se combiner, comme chez l'excellent Estienne Jodelle (qui commet par ailleurs, quelques pages plus loin, de savoureux sonnets priapiques) :

De moy-mesme je suis dévotieux, Madame,

C'est d'où me vient vers toy cette adoration :

Mais ce saint jour requiert autre dévotion,

Si mon amour pour toy n'occupait toute l'ame.

Ce prompt Daemon qui voit que mon zele j'enflame,

Baisant la croix, oyant la saincte passion,

De la flame jaloux, vient par tentation

Mon esprit retirer de l'autre saincte flame.

Il m'offre hélas ! la croix qu'il me faudroit porter,

Si tu me viens ta grâce et ta présence oster,

Me faisant de ton ciel redescendre en la terre.

Ja la peur, mon tyran, crucifier me peult,

Et ma croix enserrer, dans un enfer me peult,

Au lieu que l'autre croix hors d'enfer nous desserre.

L'inspiré anthologiste nous offre ces sonnets dans leur mise en page, leur orthographe et leur ponctuation d'origine — un charme de plus.

Son premier recueil. |

Le mois dernier, ici même, on savourait la collec de graffiti d'Yves Pagès, rassemblée dans Tiens ils ont repeint. Ou plutôt son début : il convient de lire cette immense compilation non pas d'une traite, mais par petites gorgées.

Désolé : Ronsard et Louise Labé morts depuis longtemps, dans cette deuxième fournée l'amour est quasiment absent, mis à part l'étrange

Arrête de m'aimer si fort ça m'étrangle.

Une fois de plus, c'est la colère qui l'emporte, la protestation politique et sociale :

Ce n'est pas un gage de bonne santé que d'être bien intégré à une société malade.

La meilleure des polices est dans vos têtes.

À l'époque de l'esclavage, les syndicats auraient négocié la longueur de la chaîne.

Des fois on a plus de contact avec un chien pauvre qu'avec un homme riche.

Some people are so poor all they have is money.

Genève ville propre...

pleine d'argent sale !

Ces gribouilleurs de l'ombre, on les imagine de sexe masculin — pourquoi, au fait ? —, mais derrière les deux suivants on se plaît à imaginer une main de femme :

Les petites filles sages vont au paradis

les autres vont où elles veulent.

Travailleurs de tous les pays

qui lave vos chaussettes ?

Les plus beaux parmi ces cris muraux sont ceux qui jouent avec les mots, fort joliment parfois :

Je veux mourir vivant.

Quand t'es môme pour être quelqu'un il faut être plusieurs.

Les oreilles ont des murs.

Sans papiers ? Écrivez sur les murs.

Ta télé commande et t'as l'air conditionné.

To buy or not to be.

Do the riot thing.

Sois rebelle et t'es toi.

Respect existence or expect resistance.

Dieu n'a pas d'yeux.

Ôtez vos rosaires de nos ovaires.

Travail famille pâtes-riz.

Tracas famine patrouille.

Fiché fauché fâché.

Je consomme

tu consommes

nous sommes cons.

Révollution j'écris ton nom avec deux ailes.

Martin Whatson, norvégien. |

Elle a des ailes d'oiseau plutôt que d'avion, la Révolution, si l'on en croit Éloge des mauvaises herbes, aux éditions Les Liens qui Libèrent (que d'l !). On y visite un petit bout de bocage nantais, la désormais célèbre ZAD de Notre-Dame-des-Landes, Zone Ardemment Défendue contre un projet d'aéroport par une poignée de résistants. Ils y expérimentèrent des formes de vie plus écologiques et solidaires que les nôtres. Ce fut un «chantier collectif en perpétuel mouvement», où voisinaient «des anti-capitalistes, des autonomes, des féministes matérialistes, des écolos, des anarchistes, des alternatifs, des nihilistes, des antiautoritaires, des «schlags», des non-violents, des barricadiers, des clowns, des veganes, des éleveurs, des militants en herbe, des curieux.»

Quinze personnes qui ont suivi l'aventure (pour la plupart sans y participer), professeurs, scientifiques, sociologues, philosophes, écrivains, journalistes, activistes, témoignent de ce qu'ils ont vu là-bas.

C'est un livre militant, certes, qui prend parti, mais la multiplicité des points de vue le préserve du dogmatisme et l'image qui en ressort est louablement nuancée. On n'essaie pas d'occulter les tiraillements entre des groupes si divers. Certaines réflexions sont fines et opportunes, et en particulier cette idée qui revient chez plusieurs : une opposition frontale au modèle dominant, voire une rupture totale, seraient contre-productives ; il faut plutôt dialoguer avec le monde extérieur, car, nous dit Olivier Abel, «je ne peux résilier mon consentement à la société, m'en retirer dans ma cabane, que si plus profondément je m'associe avec ceux qui y demeurent». Il faut notamment nouer une relation avec l'État, l'amener à réfléchir, puisque, nous dit Bruno Latour, «sans lui on ne peut ni durer, ni instaurer le bien public à l'étape suivante». Et il poursuit : «Ce n'est pas juste que ce soit au faible de faire la leçon au plus fort. Et pourtant, c'est le petit David qui doit apprendre à l'immense Goliath à regarder ailleurs.»

Le livre ne nous dit pas ce qui reste là-bas du grand rêve, mais on est en droit de voir, dans cette belle résistance au rouleau-compresseur néo-libéral, l'un des premiers signes, peut-être, d'une mutation bénéfique. Olivier Abel encore :

Nous ne sommes plus à l'époque du retour à la terre et des communautés hippies. Mais de tout temps, et depuis les premiers monastères, c'est dans de telles parenthèses marginales que se sont élaborées les promesses du futur.

Le projet d'aéroport s'est écrasé au décollage, mais peu après la moitié de la zone a été saccagée, comme en représailles, par les bulldozers et les blindés de brutes en uniforme. C'est là sans doute une défaite matérielle des zadistes, mais c'est surtout une victoire morale : Goliath, une fois de plus, a perdu la tête, il a montré combien David lui fait peur.

Une maison dans la ZAD. |

Je lis dans le même ouvrage ces lignes signées John Jordan :

Nous avons besoin de récits qui nous rappellent que la résistance n'est jamais futile, que nous sommes issus d'une longue histoire de luttes et que tout ce que nous prenons pour argent comptant dans ce monde a été obtenu grâce à la désobéissance. Nous avons besoin de récits de vie partagée et d'interdépendances qui contredisent les récits du capitalisme, lesquels ne conçoivent la vie que comme un champ de bataille.

Le même jour, dans Le Monde, un article d'Audrey Garric a pour titre «La désobéissance civile gagne du terrain en France» et pour sous-titre «Face à l'urgence environnementale, de plus en plus de citoyens se forment à l'action directe et non violente».

Des stages de désobéissance civile s'organisent un peu partout, des associations se créent, se fédèrent, c'est peut-être un mouvement de fond qui se déclenche enfin. L'article évoque un stage qui s'est tenu à Chaville ! La banlieue d'à côté ! Et on ne m'avait rien dit !

On parle beaucoup d'Extinction Rebellion («XR»), un mouvement né au Royaume-Uni qui se développe dans de nombreux pays, dont le nôtre.

La désobéissance a toujours eu pour moi des charmes, je l'avoue, mais s'agit-il vraiment de désobéir en l'occurrence ? En fait, n'est-il pas plutôt question d'obéir ? Autrement dit, d'écouter sa conscience en enfreignant et combattant des lois scélérates ?

Travaux pratiques |

Trois films seulement ce mois-ci, avec ce point commun d'être irradiés par une beauté féminine.

Celle, éclatante, de la jeune Zita Hanrot (mais le visage de Maud Wyler est si charmant lui aussi, expressif, émouvant !) dans L'ordre des médecins de David Roux — premier film par ailleurs un peu décevant, quoique encensé par la critique ; celle d'Erika Karata, lisse, pure, presque immatérielle, dans le très beau Asiko 1&2 du Japonais Ryusuke Hamaguchi ; celle enfin, animale, magnétique, d'Akemi Negishi dans Anatahan, l'ultime et sublime chef-d'œuvre de Josef von Sternberg.

Une femme fascinante, beaucoup d'hommes fascinés... |

En avril ? De nouveau Roubaud, Nadeau, Nabokov et Pagès, plus Martin, Simenon, Venaille et Piñera.

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

L'œuf a l'air d'être en marbre avant d'être cassé.

Plus le visage est sérieux, plus le sourire est beau.