Amour conjugal ?

BRÈVES

N°184 février 2019

Les murs ont des oreilles ? Une bouche surtout, une grande gueule qui nous lance, tandis que nous passons, les mots griffonnés sur eux comme des cris — ces graffiti comme on les appelle, messages envoyés par des invisibles, privés de parole, qui ne peuvent autrement faire entendre leur voix.

De quoi passionner un écrivain comme l'excellent Yves Pagès, attentif aux divers visages du réel, les plus humbles surtout. Il a recueilli plus de 4000 inscriptions parues l'an dernier dans un gros volume : Tiens ils ont repeint !, sous-titré 50 ans d'aphorismes urbains de 1968 à nos jours, à la Découverte.

Présentés par ordre chronologique, ces «aphorismes» sont tous datés et situés. Aphorismes ? Un bien grand mot le plus souvent, tant le meilleur côtoie ici le n'importe quoi. Beaucoup de ces fleurs des rues ne doivent leur survie de papier qu'à un louable souci d'exhaustivité, mais cet immense bazar contient une foule de menus trésors qui justifie amplement la lecture. Un premier bouquet pour commencer, avant d'y revenir les prochains mois.

Hurlons l'amour sur les murs de la cité (Brest, 1992)

Déchaînés, les Bretons, bravo ! Mais c'est moins souvent l'amour que la rage qui éclate sur les murs en formules parfois bien frappées :

Suer comme un âne pour consommer comme un porc

Si les prisons ont des murs si hauts

c'est pour que les petits voleurs qui sont dedans

ne voient pas les gros qui sont dehors

Les putes au pouvoir !

(Leurs fils y sont déjà)

La dictature c'est ferme ta gueule

la démocratie c'est cause toujours

La révolte est comme le sel dans la mer

on ne la voit nulle part

mais elle est partout présente

Si demain rien

vivement aujourd'hui

Comment ne pas saluer l'invention verbale quand elle jaillit, par exemple, dans

Un homme de parti n'est qu'une partie d'homme

On embauche psychiatre pas flichiatre

Le capitalisme est voué à les chèques

Plus de caresses

Moins de CRS

Si t'as envie t'es en vie

Ich libido

Pas sage sous tes reins

Comme quoi l'amour du jeu de mots a souvent partie liée avec l'amour. L'amour qui finalement s'épanouit sur de nombreux murs :

Aimer les inconnus

je te bonheur

Mother Nature is a lesbian

Sans oublier l'humour, qui fait sourire la haine elle-même, comme dans le charmant

J'offre 10 carambars à qui tuera Le Pen

tandis qu'avec

Le jour est un grand bateau à aubes

c'est la poésie elle-même qui descend ce grand fleuve bourbeux en majesté.

Amour conjugal ? |

A-t-il écrit sur les murs, Michel Arbatz ? Sans doute, vu son activité militante intense autrefois. Avant de s'établir, comme on dit, à savoir de travailler en usine, puis de devenir chanteur-parolier-écrivain (Le maître de l'oubli, Le moulin du parolier, encensés ici même), il eut en terminale, peu avant 68, un prof charismatique nommé Michel Monory. Rencontre décisive pour le jeune homme, puis les deux Michel se sont perdus de vue pendant quarante ans. Le hasard les rapprochant, de 2009 jusqu'à la mort de l'aîné en 2014, ils s'écrivent.

Ce qui reste de leur correspondance forme aujourd'hui un livre, C'est le cœur qui est grec, au Temps qu'il fait. Leurs lettres géantes s'étalent souvent sur des dizaines de pages et des semaines d'écriture. Chacun y raconte les événements marquants de sa vie passée. Du côté Arbatz, les galères d'un jeune musicien (terrible tournée bretonne dans les années 70), une virée à Belfast en guerre, une longue marche vers Compostelle, et ce n'est pas tout, tandis que Monory raconte son copain Derrida, son service militaire en Algérie, son séjour en Grèce comme attaché culturel, ses voisins dans un hameau cévenol perdu et d'autres choses encore.

Si le charme de ce livre à deux voix tient en partie à cette «liberté du vagabondage», cette «conversation à bâtons rompus» coule avec la fluidité d'un fleuve, grâce à l'affection unissant les deux épistoliers, leurs multiples affinités (dont un même amour dévorant de la poésie et du théâtre), et le ton commun qu'ils ont trouvé, par mimétisme sans doute, à la fois soutenu et pourtant vif et familier. La plus belle lettre, cependant, c'est sans doute celle qu'Arbatz adresse port mortem à «mon maître, mon prof, mon daïmon, mon ami, mon mentor, mon nourrisseur, mon père en quelque sorte».

La Grèce, comme le titre l'indique, occupe ici une place de choix — la Grèce que Monory a connue vers 1970, vue d'un peu loin sans doute, idéale, pétrie d'antiquité, de ferveur classique, «une terre de Dieux», «un puissant révélateur de nos drames», «un nœud tellurique de vérité», avec, du côté contemporain, le poète Rìtsos comme figure de proue. Une Grèce d'il y a un demi-siècle et qui n'est pas la mienne, mais qu'importe. Elle est belle ainsi, la veille dame.

Michel Arbatz avec Jean-Louis Trintignant |

Si un virage brutal nous amène à Zénaïde Fleuriot, ce n'est pas uniquement dû à une volonté puérile d'étonner : le tirage au sort mensuel en est la cause. Eh oui : j'avais dans un coin perdu de ma bibliothèque d'attente un livre d'elle, échoué là je ne sais comment.

Mme Fleuriot, dont les 83 romans pour jeunes filles sages sont aujourd'hui totalement oubliés, fut l'une des stars littéraires du XIXe siècle finissant. J'aurais pu laisser tomber ce Caline de 1883, ou feuilleter les premières pages avant de les pfffuter avec dédain, mais je ne sais quel petit démon m'a insufflé une curiosité perverse.

Je suis allé jusqu'au bout ! Pascaline, orpheline de quinze ans, est recueillie par son tuteur à Paris, puis part en Bretagne, un héritage l'enrichit, la méchante femme du tuteur, qui la détestait, devient gentille et le jeune Bertrand tout fou s'assagit — un jour il l'épousera, qu'est-ce qu'on parie ?

Bref, un roman à l'eau de bibliothèque rose, très CCLP (cucul-la-praline) comme disait l'un de mes profs jadis. Les us et coutumes de la bonne bourgeoisie et le déroulement détaillé d'une noce de village ne suffisent pas à enchanter la lecture, mais on est récompensé par quelques jolis moments, dont une satire assez mordante de la bonne bourgeoisie, de toutes ces figures «momifiées par l'égoïsme». Passons sur «les eaux amères, mais parfois purifiantes de la douleur», et savourons le charmant tableau formé par une jeune sauvageonne et son oncle, quasiment nain, qui l'adore. Ils courent ensemble bois et rivières et l'on aimerait bien que l'oncle s'enhardisse un chouya, pêcher n'empêche pas de pécher, mais ne rêvons pas.

Couverture et illustrations : André Pécoud |

Oh, la belle transition ! Dans notre hommage à Nabokov, voici... Non, pas Lolita, pas encore, mais sa préfiguration : L'enchanteur. Le dernier texte écrit par l'auteur en russe avant son départ pour l'Amérique. Resté inédit (trop scabreux ?), puis détruit par l'écrivain, puis retrouvé des années plus tard, après Lolita. Même thème : un adulte tombe fou d'amour et de désir pour une fillette. Il épouse la maman (moche, conne et malade) pour approcher plus facilement la petite, maman meurt, l'homme passe à l'action, l'enfant s'affole et l'homme, affolé aussi, se suicide.

Le statut de pré-Lolita nuit à ce texte, moins développé, moins riche que le chef-d'œuvre de quinze ans son cadet. N'empêche, on se régale — après un début un peu nébuleux — que les inconditionnels du Maître me pardonnent. Le titre est ironique, certes, s'agissant de ce héros lamentable ; l'enchanteur, c'est Nabokov lui-même. Le récit regorge de fines trouvailles (la profession de l'homme, à peine suggérée — «sa limpide et élégante profession»), et chaque phrase miroite et étincelle. L'humour s'unit étroitement au sordide et au tragique, la violence du désir est dépeinte avec un rare mélange de crudité et de raffinement, et comment pouvons-nous suivre la montée de ce désir fou avec autant d'émerveillement que d'horreur ?

Point culminant du livre, le départ en train de l'homme et de la fillette vers des vacances qu'il rêve enchantées.

Les poteaux télégraphiques, semblables à des chevalets de violons, défilaient avec des spasmes de musique gutturale. Les pulsations des cloisons de la voiture ressemblaient à un craquement d'ailes énormément bombées. Nous vivrons très loin, tantôt dans les collines, tantôt au bord de la mer, dans une chaleur de serre où la nudité sauvageonne deviendra automatiquement une habitude, parfaitement seuls (pas de domestiques !), sans voir personne, rien que nous deux au milieu d'une éternelle chambre d'enfant et, ainsi, toute trace de honte sera balayée. Il y aura des réjouissances constantes, des farces, des baisers matinaux, de petites luttes sur le lit commun, une seule grosse éponge versant ses larmes sur quatre épaules ou bien giclant de rire entre quatre jambes.

Feu Gilles Barbedette a traduit L'enchanteur à partir de la version anglaise, due à Nabokov le fils, et Yvonne Couturier a revu son travail. Le résultat semble excellent, mais je suis curieux de comparer les deux textes français...

Le Maître et sa femme Véra |

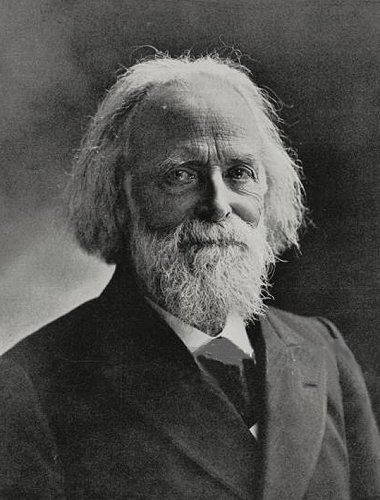

Élisée Reclus. Ce nom me disait vaguement quelque chose. Trop vaguement : il faut aller voir sa bio pour découvrir quel bonhomme épatant c'était. Géographe atypique — autant rêveur qu'observateur —, écolo, doux anarchiste, tout pour plaire.

Or voici qu'un certain Thomas Giraud lui consacre son premier roman, Elisée, aux éditions de la Contre-allée. Il y raconte, le plus fidèlement possible sans doute (mais comment savoir ?), les jeunes années du héros, entre un père pasteur et une mère institutrice. De son Périgord natal à l'école allemande où on l'envoie pour devenir pasteur, et qui l'en dégoûtera, on voit le jeune garçon se construire malaisément, en dépit du père et de sa présence écrasante. Personnage fantastique, ce pasteur torturé, avec ses incroyables tirades. Mais ce n'est pas encore là le plus beau.

On est loin des Alpes qu'il va tant aimer, de cette grande architecture, de leur raideur accidentée et de leur sourd mouvement.

Ce n'est que l'entame du deuxième paragraphe, et déjà on dresse l'oreille. La suite va le confirmer : ce qui se passe là est peu commun. Il y a chez ce débutant, comme chez son modèle, une façon neuve de voir les choses et de les dire. À quoi cela tient ? On ne sait trop. Une certaine absence de raideur méthodique, une appréhension du monde non par la réflexion, mais par les sens d'abord, par le fouillis des impressions, dans une sorte de boulimie, d'ivresse paisible. La nature — les pierres et les eaux surtout — occupant le premier plan. Dans l'écriture, de même, les phrases ont une certaine façon d'avancer subtilement imprévisible, moins cartésienne que, oui, presque animale. Ou végétale. On est pris par une espèce de patience douce, il y a là «de la lenteur, du temps perdu, de l'espace entre les mots».

Description du regard d'Élisée, photographié par son ami Nadar :

Le noir et blanc n'éteint pas ce bleu, on dirait les pointes, pleines d'éther et de vapeur, des Pyrénées : c'est coupant, ciselé mais il n'y a rien d'agressif, on ne devine aucune envie de heurter, de blesser. C'est un regard d'enfant ému, même à la fin de sa vie, qu'offrent ces yeux, presque ceux d'un mystique. Ce sont aussi des yeux accueillants. Attentifs et directs. Ce sont les yeux d'un homme qui regarde mais ils ont dû mettre mal à l'aise de temps en temps.

Une voix aussi subtilement étrange risquait de ne pas être entendue, comme tant d'autres injustement négligées. Pourtant elle a déjà ému plus d'un lecteur. Certains se chuchotent le mot Élisée comme un secret, un talisman. Mais quel est donc l'ami qui m'a fait ce cadeau ? Il faudrait tout noter.

Élisée Reclus |

Restons avec les arbres. Luc Blanchard, l'un des plus beaux fleurons de l'écologie chévrienne, habitué de ce site pour ses polars ancrés dans le terroir local, nous emmène avec Plaine en devenir (Éditions Studio graph) sur d'autres terres franciliennes, loin là-haut, entre Pontoise et Taverny. La plaine dite de Pierrelaye-Bessancourt fut boisée jadis et le sera de nouveau un jour, mais entretemps, que de péripéties !

Encore présente au XVIIIe siècle, la forêt y est défrichée au profit de maigres cultures — le sol est pauvre. Puis, au Second empire, on imagine de fertiliser les terres avec l'eau des égouts de Paris, et pendant un siècle la région devient fertile et prospère. Mais la pollution du sol par ces eaux usées entraîne la fin du maraichage et l'endroit devient un vaste et sinistre dépotoir. Jusqu'à ce projet tout récent : replanter une grande forêt qui reliera la forêt de Montmorency à celle de Saint-Germain, formant ainsi un grand poumon vert. L'affaire semble en bonne voie.

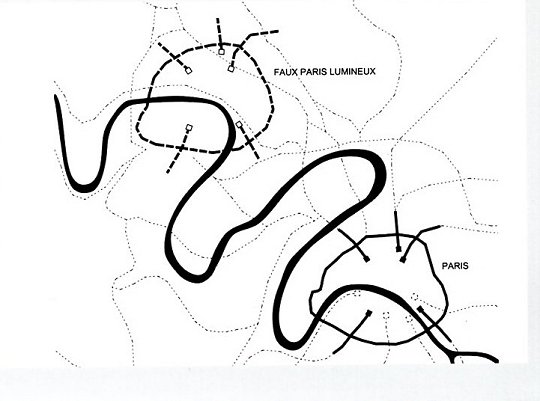

Le livre raconte cette évolution chaotique en cent pages richement documentées et illustrées, d'une précision exemplaire. Il nous rappelle que tous ces lieux entourant Paris ont une histoire, trop vite effacée par d'incessants et violents changements ; il nous fait découvrir la terrible complexité des démarches administratives et l'admirable travail de fourmi d'infatigables militants ; il nous donne en prime quelques pages d'histoire virtuelle — ce qui aurait pu se passer, mais qui n'aura été que rêvé : ce cimetière géant qu'on pensait installer là-bas, et que la défaite de 1870 enterra, ou ce projet de 1918, tué par l'armistice : créer dans cette boucle du fleuve, semblable à celle de Paris, grâce à un réseau de lumières, un Paris factice pour tromper les avions allemands la nuit...

Le faux Paris |

D'une guerre à l'autre. 1940, les Allemands envahissent la Belgique. Émile Bravo, auteur de BD complet (texte et dessin) nous raconte ces journées noires dans L'espoir malgré tout, premier volume d'une série de quatre, et c'est comme si nous y étions — à cela près qu'il choisit pour protagonistes deux personnages hautement fictifs : Spirou et Fantasio.

Il avait déjà repris les deux personnages légendaires de Franquin dans son délicieux Journal d'un ingénu (Dupuis). Il récidive ici et la réussite n'est pas moindre.

Nous sommes loin, en apparence, de Franquin : le Spirou de Bravo évolue dans un temps et des lieux précis, c'est un ado et non un jeune sans âge, et il est amoureux. Mais on se plaît à penser que Franquin aurait apprécié le détournement de son héros : le dessin proche de celui des albums du début, mais sans imitation servile ; le scénario astucieux, l'alliance d'émotion et de drôlerie, la tendresse à l'égard des personnages fragiles et la dent dure à l'égard de certains autres, dont les militaires... Encore un anar, ce Bravo. On a envie de crier son nom.

Chez les Belges aussi, l'exode... |

Mois plutôt faste au cinéma.

Une seule nouveauté, mais une belle : Wildlife, de Paul Dano, sur un couple qui se défait dans une petite ville du Montana sous les yeux de leur fils adolescent. Premier film sensible, attachant, malgré un scénario un peu pataud par endroits.

Puis trois classiques. Hitchcock d'abord, avec Lifeboat, tout entier tourné dans une chaloupe, brillantissime évidemment, un peu daté sans doute : c'était en 1941, au début de la guerre, et les Allemands y sont trèèès méchants.

Enfin, deux merveilles vues jadis.

Mortelle randonnée de Claude Miller, polar onirique, l'un des films les plus étranges et inventifs qui soient, où Serrault se surpasse et Adjani se montre plus belle que jamais — même si l'on est plus captivé que vraiment ému.

Enfin, Providence d'Alain Resnais, jamais revu depuis sa sortie —quarante ans déjà. Un vieil écrivain va bientôt mourir, il passe une nuit de douleur à picoler et fantasmer, avant que le lendemain apporte l'apaisement, peut-être. Un chef-d'œuvre d'une extrême richesse, une impressionnante virtuosité là aussi, des acteurs superbes (Bogarde surtout, prodigieux) et là aussi, sans doute, plus d'admiration que d'émotion — il faut attendre la séquence finale du repas, sublime, pour que Providence apparaisse dans toute sa splendeur.

John Gielgud, Alain Resnais |

Côté musique, encore un mois entier consacré à Berlioz. À ses Troyens cette fois.

Les Troyens furent longtemps une œuvre mythique, inaccessible, jamais jouée, pas enregistrée — qu'on pouvait seulement rêver. Dans les années 70, pas moyen de trouver le disque ; je dus emprunter les vinyles d'un ami de Z., Gilles Macassar, et les repiquer pour me passer la cassette en boucle sur mon walkman. Pendant des mois, après les cours, je descendais la nationale 19 vers le RER de Boissy au son du grand duo d'amour, «Nuit d'ivresse et d'exta-a-ase in-in fini-i-e ...» — comme dans un rêve encore.

Ensuite, retrouvé de loin en loin mes chers Troyens, mais c'est maintenant que je les redécouvre. Après m'être gorgé d'autres œuvres du même Berlioz, le flamboyant Benvenuto Cellini surtout, je sens pour la première fois aussi nettement combien cette œuvre-là est différente, moins effervescente, avec sa majesté sans raideur, virgilienne, avec son ample mélancolie et sa noblesse funèbre.

Je m'aperçois que je connais la musique de ces Troyens par cœur, mais presque rien de l'action — la plupart des chanteurs sont étrangers et le son pourri du walkman achevait de rendre les paroles inaudibles. Cela ne peut plus durer : je viens de m'offrir le DVD (avec sous-titres) de la version Pappano, réputée excellente. Troyens et Carthaginois y sont costumés style XIXe siècle, mais c'est la mode à l'opéra, que faire ? Du moment qu'ils ne rhabillent pas la musique.

La prise de la Bastille par les Troyens, janvier 2019 |

Berlioz for ever, Delacroix aussi. Sa célébrissime Liberté guidant le peuple, où l'on voit Marianne dépoitraillée mener la révolution de 1830, vient d'être récupérée par certains qui se voient déjà faire le coup de feu sur les barricades, revivre les grandes heures de la France et installer enfin le Peuple au pouvoir.

Détail curieux : peinte par un certain Pboy sur un mur de la rue d'Aubervilliers à Paris, la Marianne de 2019, suivie de plusieurs Gilets Jaunes armés, a été pudiquement rhabillée, ses seins généreux voilés par un soutif. Le ridicule ne tue pas, certes, mais on se demande quelle mouche a piqué le jeune artiste. Hypothèse de Stéphanie Lemoine, journaliste au Monde : notre nouveau Delacroix craignait que son œuvre ne fût censurée par Facebook, sans lequel, apparemment, aucune révolution n'est plus possible...

Comme disait naguère Yolaine de la Bigne, quelle époque épique !

Autre euphémisme : les fusils de Delacroix... |

Au programme de mars, révolution ou pas, Giraudoux, Galzy, Fabre, Chevillard, Nabokov, un éloge des mauvaises herbes, des graffiti encore et plein de sonnets.

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

S'il était prouvé que Dieu n'existe pas, il n'y aurait pas de religion. Mais s'il était prouvé que Dieu existe, il n'y aurait pas de religion non plus.

Aidez-moi, j'aiderai le ciel.