Jean-Pierre Léaud est Louis XIV...

BRÈVES

N°183 janvier 2019

L'autre jour à Gif j'ai rencontré Pierre Bergounioux. Pour la première fois. J'étais dans mes petits souliers. Parler à un grand monsieur, ça intimide. Et puis, si je place au plus haut certains de ses livres, je bute sur son énorme Journal, l'ai avoué ici même et craignais que le hasard n'ait amené son auteur à me lire. Il n'en a rien laissé paraître. Tandis que nous devisions — il a été charmant — je me suis souvenu de sa réponse à l'envoi de mes Coups de langue, il y a douze ans : après les félicitations d'usage, il me reprochait, l'air sévère, de n'avoir pas assez exploré Saint-Simon.

J'apprécie sa franchise et lui donne raison : je n'ai pas assez fréquenté encore le petit duc. Retournons-y. Mais par quel bout prendre le monstre ? Il existe de nombreux morceaux choisis qui font le tri pour nous, mais cette fois je préfère m'immerger, ne pas me borner aux grandes places bien éclairées, mais errer un peu dans les petites rues sombres pour mieux sentir l'immensité de la ville.

La fin du règne de Louis XIV ? Bonne idée. Pages cruelles sur Mme de Maintenon, que Saint-Simon déteste — ce dont on se régale, chez lui, c'est son vitriol, et là on est servi. Puis on arrive au récit des derniers jours, avec un portrait du roi où l'on saisit pleinement la valeur non seulement historique, mais humaine de l'œuvre. Saint-Simon, méchante pipelette par moments, donne une image équilibrée du souverain, homme admirable autant qu'haïssable, dont ma détestation d'icelui se trouve utilement nuancée, avant les pages lugubres, terribles de l'agonie du monarque, peu à peu abandonné de tous.

...et jamais devant le monde rien de déplacé ni d'hasardé, mais jusqu'au moindre geste, son marcher, son port, toute sa contenance, tout mesuré, tout décent, noble, grand, majestueux, et toutefois très naturel...

...il voyoit et remarquoit tout le monde ; aucun ne lui échappoit jusqu'à ceux qui n'espéroient pas même être vus.

Ce roi, quel œil d'aigle ! quel grand pro ! Son chroniqueur, quel virtuose ! Dans la seconde phrase par exemple, que de choses dites en quelques mots, avec deux embardées de grammaire, à peine visibles, qui suffisent pour faire courir la phrase au galop. C'est pour cela surtout qu'on le lit, pour sa langue extraordinaire, toute en sauts et ruades, en fulgurances d'images, qui nous fait paraître tous engoncés, nous qui écrivons à sa suite, et nous emporte et nous grise, nous ses lecteurs, gourmands de ses friandises grammaticales incessantes, comme celle-ci : le roi près de mourir

étoit uniquement occupé de Dieu, de son salut, de son néant, jusqu'à lui être échappé quelquefois de dire : Du temps que j'étois roi.

Avec en prime un éloge des jansénistes et une sympathie pour les protestants qu'on n'attendait pas de ce vieux réac et donnent envie d'aller lui serrer la main.

Il écrivit ses fameux mémoires très longtemps plus tard, entre soixante-cinq et soixante-quinze ans — mon âge à peu de chose près —, mais quelle jeunesse dans ses pages ! Où trouver meilleur maître que cet hérétique de l'écriture, ce libertaire de la grammaire, ce teigneux verbal, ce forcené somptueux ?

Jean-Pierre Léaud est Louis XIV... |

Il fallait bien aussi, un jour ou l'autre, retourner faire un tour chez Pierre Jean Jouve. Les poèmes des Noces et de Sueur de sang, rassemblés en Poésie/Gallimard, m'avaient touché voilà près d'un demi-siècle.

Éclatante au-dessus des mâchoires de maisons

Elle est l'œil brûlant d'où s'enfuit le jour quand il trahit la ville

Abandonnant les arbres noirs aux dieux infernaux ;

Aire froide elle va inonder le jardin

Et l'odeur de tilleul s'élance

Et le chant de l'herbe écrasée et le souffle de l'obscurité :

Cynthia rôde au milieu des grandes coupes vides

Et tarit les toiles

Quand tout à coup venues des éternités sont apparues

Dix mille légions d'anges

Blancs tout immaculés...

Âme torturée, obsédé par la mystique et la psychanalyse, amoureux ardent, poète flamboyant, son œuvre est un alcool parmi les plus forts. Je me mets aux poèmes de Matière céleste, en Poésie/Gallimard toujours, et... rien ne se passe. Ces poèmes-là filent au-dessus de ma tête, oiseaux inaccessibles. Revenant à ceux de Sueur de sang, j'ai l'impression qu'ils me parlent moins qu'avant, comme si toutes ces années passées à traduire de la poésie difficile m'avaient épuisé, éloigné d'elle au lieu de m'en rapprocher. (Oserai-je avouer une chose pareille ?)

Comble de l'humiliation : je retrouve sur mes rayons le volume de Matière céleste, lu il y a vingt ans puis totalement oublié...

Dans ce même volume, tout de même, je n'avais pas lu Dans les années profondes. Une prose, un bref récit. Dans un coin de montagne, un étrange trio : une aristocrate quadragénaire, mariée, un adolescent qui tombe amoureux d'elle, un garçon à peine plus âgé que lui qu'elle a aimé, qui va vite mourir. La dame et le damoiseau vont vivre un amour fou, et elle meurt, bien sûr. Cette femme

en mourant tranchait ma vie. Physiquement même, je n'arrivais plus à faire passer l'air à travers ma gorge, je croyais bleuir, il n'y a pas lieu de décrire la torture dans laquelle je haletais. Je perds tout : mon amante, ma mère, ma sœur, la source, la femme. Je perds mon cœur gonflé de sang. Je perds mon souffle. Je perds l'esprit...

Le voilà, Jouve, à son plus frénétique. Éros et Thanatos faisant violemment, désespérément l'amour. Mais ce sont toutes les 70 pages de l'œuvre qui brûlent ainsi superbement. Allez, encore une lampée :

Le sourire est un phénomène qui peut paraître insensé. Dans cet acte étrange, il y a du déchirement, de la révélation, du feu. Elle me sourit. Elle ouvre la bouche à demi, elle découvre un peu de la muqueuse intérieure, lèvres et gencives, qui est toute mouillée ; surtout elle montre les dents, les dents brillantes et toujours blanches, d'ivoire, les dents également mouillées ; au même instant elle a distendu sa chair et elle entr'ouvre l'orifice. Quel orifice ! Rouge ardent — tout autre orifice est présent dans celui-ci.

Pierre Jean Jouve |

Encore une vieille connaissance : Nabokov, que j'ai pas mal pratiqué autrefois. Joyeuses retrouvailles le mois dernier avec Pnine, continuons donc.

Vladimir Vladimirovitch écrivit Le guetteur en russe en 1930 et aida son fils à le traduire en anglais trente-cinq ans plus tard. Berlin à la fin des années 30, dans les milieux de l'émigration russe. Au premier plan, toute une galerie de portraits savoureux, on s'en doutait, mais aussi pas mal d'étrangetés à rendre jaloux Gogol : l'agression subie par le héros, qui restera totalement inexpliquée (infraction grave au code romanesque), suivie par le suicide dudit héros — ou la tentative de suicide ? À son réveil il se croit mort et le lecteur, lui, va se demander longtemps si oui ou non. Tour de force narratif qui rejoint le thème profond du livre : l'irréalité du monde, de soi-même en tous cas, l'absence d'un sens.

...même dans mon sommeil je ne cessais de m'observer, butant sur l'absurdité de mon existence, perdant la tête devant mon incapacité à jouir un instant de la vie, inconscient de moi-même, enviant le sort de tous ces simples — employés de bureau, révolutionnaires et commerçants — qui croient à leurs occupations et s'y adonnent avec enthousiasme.

Tantôt le héros cesse d'exister, se réduisant à un œil qui observe (The eye, titre anglais du livre), tantôt il se démultiplie — mais chut, ne spoilons pas.

Nabokov et la réalité, c'est une drôle d'histoire : sa préface claironne son dédain bien connu des réalités sociales et économiques (coup de patte au passage à Marx et à «Das Kapital, fruit de l'insomnie et de la migraine»), et on le comprend, vu ce qu'elles lui ont fait souffrir ; de l'autre, passant de la macro- à la micro-réalité, il scrute le moindre détail avec une attention gourmande, un œil d'entomologiste passionné. Il capte d'infimes détails, le moindre battement de cils, avec une légèreté de touche surnaturelle.

Le héros dit un gros et beau mensonge, dévoilé soudain.

Ce fut brutal et terrible. La merveilleuse bulle bleutée, aux délicates iridescences, sur le flanc lustré de laquelle se reflétait l'image déformée et brillante de la fenêtre, grandit, s'épanouit et tout à coup n'est plus là ; tout ce qu'il en reste, c'est le chatouillement d'une parcelle humide qui vient vous frapper au visage.

Cette bulle de savon qui éclate, c'est le résumé du livre entier, qui vacille tout du long entre rêve et réel, délice et frayeur.

Il est certes angoissant de voir la réalité se transformer en un rêve, mais combien plus angoissant encore de sentir le rêve fluide et irresponsable qui vous emportait se figer brusquement en réalité.

Ce qui l'emporte, tout de même, c'est le délice. Le bonheur qu'irradient certains personnages, malgré les duretés de la vie, d'autant plus beau qu'irraisonné ; celui du lecteur dégustant sa tranche de gâteau ; de l'auteur aussi, sûrement, qu'on imagine se délectant à fignoler ses images, ses phrases étincelantes.

Le mobilier se figea de stupeur quand je fis la lumière. Quelqu'un avait laissé une lettre sur la table ; l'enveloppe vide gisait là comme une vieille mère inutile et la petite feuille de papier avait l'air d'être assise à côté comme un robuste bébé.

Ainsi donc on peut restituer par l'écriture la réalité des choses, tout en les transfigurant ? Bravo l'artiste ! Reviendrez-vous nous voir le mois prochain ?

Nabokov et Vera sa femme. |

Patrick Bouvet aussi, une fois découvert il y a quinze ans, je l'ai un peu laissé tomber. Direct (L'olivier) est le dernier volet d'une trilogie entamée avec In situ et Shot. Même thématique : l'événement puis les images de l'événement ; le bombardement d'infos des médias et leur effet sur nos cerveaux. Même forme : une suite de brefs messages comme des flashs, en vers libres, chacun isolé sur sa page dont les blancs le laissent résonner, messages qui s'enchaînent et ressassent tout en se modifiant comme dans les musiques répétitives, jusqu'à produire une sorte d'hypnose nauséeuse.

Le thème de Direct, publié en 2002 : le 11 septembre.

Un Boeing 767

pétrifié

dans le ciel

américain

une image

bourrée

de carburant

Déjà l'avion et l'image de l'avion se mélangent, et cela ne va pas s'arranger.

vous voyez

nous sommes devant

l'Amérique

frappée

par ses propres images

Par les images plus que par l'événement. Plus loin on voit les USA imiter l'avion :

maintenant

vous voyez

de toute part

vous voyez

les Etats-Unis

amorcer un virage

et la tour devenir l'Histoire en personne :

il est 8h56

on voit

nettement

le Boeing

venir s'encastrer

dans l'Histoire

Fiction et réalité offrant la plus belle métaphore :

fiction

et réalité

les deux tours jumelles

s'effondrent

voilà

on voit

le vide

maintenant

Il y a aussi des moments polyphoniques tourbillonnants (les interviews de témoins) et tout du long une intensité, une énergie, un mouvement tels qu'on voudrait ces textes lancés à haute voix, scandés, accompagnés de musique (ils le sont parfois) — et connus d'un large public (on attend toujours).

Patrick Bouvet s'auto-lisant |

J'entends le volkonaute qui râloche. Rien que de l'ancien, du déjà vu ici même... On veut de la jeunesse ! de l'inédit !

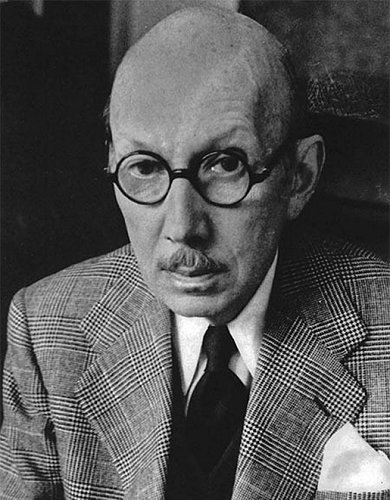

Patience. Les petits nouveaux, on les a gardés pour la bonne bouche. Nicolas Auzanneau d'abord, traducteur de letton, avec un ouvrage au titre énigmatique. Bibliuguiansie ? Non, ce n'est pas du letton, mais un mot rare de notre langue désignant l'«art de restaurer les livres».

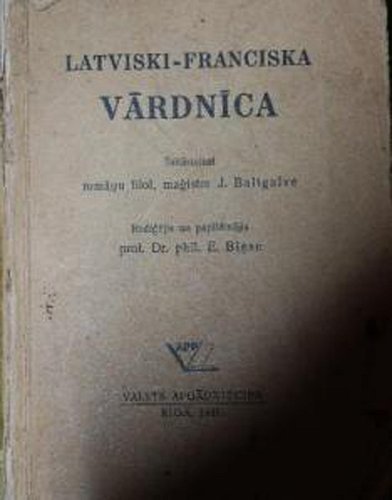

Le dictionnaire letton-français du confrère, le seul correct, acquis voilà quinze ans et devenu introuvable, part en lambeaux. Au moment de chercher un relieur-restaurateur, Auzanneau remarque la date de parution : Riga, 1941, «l'année pour la Lettonie la plus abominable d'une histoire dans son ensemble outrageusement abominable». L'armée allemande envahit le pays avec une férocité qui n'a eu d'égale que celles des Russes, lesquels ont mis la main sur lui en 1940. Dans ces conditions, «publier un dictionnaire est à la fois absurde, splendide, gratuit et probablement désespéré».

Voilà notre traducteur intrigué qui se mue en historien-détective. En soixante pages, reconstituant au passage les horreurs de ce temps-là, la rouge et la brune, qui font également froid dans le dos, il cherche à savoir qui furent les trois auteurs du dictionnaire. À la suite d'une enquête quasi-policière, il n'en retrouvera qu'un, mais peu importe : ce qui fait la force de ce petit livre (PhB éditions), c'est l'héroïsme philologique de ces inconnus, cette résistance infime face à la barbarie, cette petite flamme dans la tempête, cet amour des mots qui unit l'auteur, nous autres lecteurs et le mystérieux trio Baltgalve, Blese et Gallonska.

Et aussi les bonheurs d'écriture qui parsèment cet opus 1. Exemple :

Qu'on s'imagine un peu l'atmosphère crapule d'effroi et de chaos dans laquelle Baltgave et Blese achèvent leurs travaux, fignolent leurs définitions, toilettent leurs ajouts, traquent les plus sournoises coquilles.

Ou ce portrait des soudards soviétiques déferlant pendant l'été 40 :

Ils sont rongés de lichen, semblent sortir du bois, ils sont bouffis d'esprit campagnard, d'alcool et de pénurie, ils n'ont jamais vu une guêpière, une boutique, une vitrine, un menu, un parfum, une poupée, une radio...

Pauvre Lettonie. Pauvre Russie.

Le fameux dico... |

Sylvie Dubin. Que ceux qui la connaissent lèvent le doigt.

Elle n'a publié jusqu'ici que des nouvelles, ce qui n'est pas la voie royale vers la gloire. Vent de boulet (Paul et Mike), son troisième recueil, en rassemble treize qui forment un tout, étant reliées de multiples façons.

Par un sujet commun d'abord : la Grande guerre, résumée en treize épisodes courant de 1914 à 1920. Dans la préface, un historien nous certifie que si l'auteur a inventé ses personnages, les événements sont tous absolument véridiques, et restitués ici avec une précision sans défaut. Voilà qui s'avère louable, sans être essentiel.

Cet aspect documentaire n'empêche pas ces histoires de baigner dans un même climat d'étrangeté, l'auteure ayant choisi des sujets insolites : un train emballé, la réparation des gueules cassées, le cinéma aux armées, les soldats-cerfs-volants... Elles sont reliées, ces histoires, par toutes sortes de passerelles plus ou moins apparentes : les sentiments récurrents (doutes exprimés quant à la légitimité de la guerre, colère de certains, la folie qui rôde et parfois éclate) ; les situations répétées (meurtres d'officiers, désertions) ; les personnages récurrents ; plus quelques allusions mystérieuses, qui font de l'ensemble un équivalent du meuble décrit quelque part, avec ses tiroirs secrets. Tout cela d'une habileté narrative sidérante, à la fois subtil et puissant. On peut préférer telle ou telle pièce du puzzle, mais certaines («Cinéma cantonnement» surtout) sont de pures merveilles.

L'auteure avec une petite partie de sa documentation. |

J'ai dit cinéma ?

Le mois dernier fut à peu près digne d'un cinéphile, enfin ! Sept films au compteur.

D'abord, la suite du coffret Philippe Faucon avec une œuvre atypique de 2007 : une minisérie en quatre épisodes où un quatuor d'anciens soixante-huitards, une femme et ses trois amants d'alors, lesquels sont devenus amis, se retrouvent le temps d'un week-end à la campagne pour évoquer leur passé D'amour et de révoltes — c'est le titre. Qu'en reste-t-il ? Une grande tendresse entre eux et pour nous quatre bons moments, où les scènes tournées par le cinéaste, avec sa simplicité chaleureuse, dialoguent avec de nombreux documents d'époque au fil d'un excellent montage.

Côté actualité, légère déception avec La permission de l'Iranien Soheil Beiraghi, satire un peu lourde côté scénario, quoique politiquement légitime, de la dépendance des Iraniennes vis-à-vis de leur mari.

Affaire de famille, du japonais Hirozaku Kore-eda, avec ses personnages si beaux, ses scènes souvent admirables, nous a paru un peu en deçà du chef-d'œuvre annoncé, malgré toute la subtilité du scénario — trop subtil peut-être, on a souvent l'impression de ne pas comprendre des choses importantes.

Avec Pupille de Jeanne Herry, au contraire, on comprend tout sur ce parcours du combattant qu'est l'adoption d'un bébé, on goûte aux plaisirs conjugués du docu bien fait et du film de fiction bien joué, et puis décidément je craque pour Sandrine Kiberlain, de plus en plus belle.

Pour finir, trois classiques en DVD : un Mizoguchi de 1948 peu connu sur la prostitution dans le Japon d'après-guerre, Femmes de la nuit, très sombre, où le souci de la forme se marie harmonieusement à l'influence du néo-réalisme italien ; un Hitchcock des années 50, The trouble with Harry (Mais qui a tué Harry ?), peu connu lui aussi, très british, délicieux ; enfin, jubilation avec Design for living (Sérénade à trois, 1933), l'un des grands Lubitsch, où deux amis (dont Gary Cooper, immense une fois de plus) se partagent la même femme.

Gary Cooper, Miriam Hopkins, Frederic March |

Régal musical du mois dernier : Sadko de Rimsky-Korsakov. Ce mois-ci, passé du temps avec un autre opéra, Béatrice et Bénédict de Berlioz. En écoutant cette œuvre un peu oubliée (le livret boiteux et les dialogues parlés ne l'ont pas aidée), on a l'impression de découvrir, dans une maison connue, une chambre nouvelle. Ce fut le dernier travail de Berlioz. On le retrouve tel qu'en lui même le plus souvent, mais certains passages vont au-delà de ce qu'on connaît de lui, dans des développements d'une fluidité infinie et qui ne cessent de surprendre. Ô sublime «Nuit paisible et sereine»...

Il faut voir cet air-là sur Dailytube : deux cantatrices n'ayant ni le physique ni l'âge de l'emploi, abominablement grimées en plus, ouvrant grand la bouche en gros plan, et ce qui en sort est sublime. Chanteurs d'opéra, vous êtes d'admirables monstres.

Berlioz vu par ses contemporains... |

Joies perpétuelles de la musique, tristesse de l'actualité. Cette histoire de Gilets jaunes si dure à avaler, indigeste mélange de revendications justes et de relents nauséabonds. Et puis, à ce propos, ces gens de gauche a priori sympathiques et qui soudain déçoivent en se bouchant les yeux, effaçant du paysage la foule des Gilets jaune-brun pour donner du mouvement une image lisse, angélique. Sont-ils naïfs, ou naïvement manipulateurs ?

François Ruffin, en qui l'on croyait beaucoup depuis son film Merci patron, qui désormais s'accointe avec des gens douteux et laisse paraître une ambition gênante.

Eric Hazan, homme pourtant remarquable, et sa sinistre déclaration l'autre jour : «Les ennemis de mes ennemis sont mes amis», dont il s'autorise pour côtoyer les fachos.

Précieuse extrême-gauche, dans quelle boue vas-tu te vautrer ?

Consolation : Daniel Schneidermann, dans son salubre Arrêt sur images, fait un louable effort d'objectivité.

Autre consolation : le succès de la mobilisation citoyenne contre la mollesse de l'État dans la lutte contre le réchauffement climatique. Mais qu'en sortira-t-il ? Les écolos ne manifestent pas violemment, eux : leur combat, si vital soit-il, est condamné d'avance.

Dessin de Oli |

Bonne année quand même.

Au programme de février ? Nabokov toujours, Arbatz, Blanchard, Giraud, Fleuriot (oui, Zénaïde !), et d'autres peut-être.

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

Les rêves sont le voile à travers lequel les dieux célestes ou infernaux viennent parler aux hommes. Les rêves ne sont point coupés de la vie, ils sont la vie elle-même qu'ils annoncent, interprètent, chargent de couleur signifiante.

Il est tellement beau qu'il semble avoir raison !