À Esch, on aime lire.

BRÈVES

N°182 d´cembre 2018

La traduction, activité solitaire, sédentaire ? Qu'on n'aille pas le dire à certain traducteur du grec, lequel vient d'achever une tournée théâtrale in-ter-na-tio-nale : Metz, Nancy, Charleville, Thionville, Villerupt, mais aussi Luxembourg-Ville ! Esch-sur-Alzette !

L'opération Textes sans frontières, organisée par le centre culturel Kulturfabrik d'Esch que dirige le poète Serge Basso de March, a fait tourner dans les villes susnommées quatre pièces grecques contemporaines, mises en voix par des metteurs en scène et des comédiens locaux : Démon de Marìa Efstathiàdi par Rémi Barbier, Wolfgang de Yànnis Mavritsàkis par Charles Muller, Famina (Boulot de merde) du même auteur par Dahlia Kentges et Dévastation de Dimìtris Dimitriàdis par Alan Payon. Un bel échantillon de ce qu'on fait de mieux, et de plus corsé, en Grèce actuellement, avec notamment les deux auteurs grecs les plus extrêmes, les plus dérangeants — et aussi les plus connus en France : Dimitriàdis et Mavritsàkis.

Chose remarquable : l'absence dans ces pièces de toute couleur locale, de toute grécité apparente. Dévastation met en scène les Atrides, certes, mais dans un lieu indéterminé, Wolfgang se déroule dans une banlieue autrichienne, Famina dans une cuisine de restaurant anonyme et Démon, situé en Suisse, est la sequel d'un roman russe (Les démons de Dostoïevski). Cette mondialisation thématique a sûrement un sens, même si d'autres pièces contemporaines grecques non moins récentes et non moins estimables (Comme Cake de Vanghèlis Hadziyannìdis ou Le lait de Vassìlis Katsikonoùris, nouvellement parus au Miel des anges) évoquent directement le présent de leur pays.

Le rôle du traducteur dans tout ça ? Présenter brièvement chacune des pièces — vingt-trois présentations en neuf journées — et proposer à la vente la collection théâtre du Miel des anges avec ses trois autres nouveautés : Elisa de Xènia Kaloyeropoùlou, délicieuse histoire d'amour pour jeune et moins jeune public ; L'annonce faite à Cassandre de Dimitràdis, brûlant monologue érotique ; et Ne m'envoyez pas des fleurs de Roùla Yeorgakopoùlou, autre monologue féminin, où revit une poétesse des années 30 morte très jeune, Marìa Polydoùri.

Une bonne mise en voix, c'est déjà une mise en scène. Les publics très différents rencontrés pendant ces neuf jours s'en sont aperçus grâce au travail très inventif des quatre maîtres d'œuvre, servis par d'excellents comédiens. Gentils comme tout par ailleurs. Quel plaisir de discuter boutique avec eux ! Traducteurs et gens de théâtre ont plein de choses à se raconter.

À Esch, on aime lire. |

Lorsqu'on est au Luxembourg, ou tout près, comment ne pas évoquer le passage des frontières et les migrations ? On a l'impression dans ce pays-là que la moitié de la population vient d'ailleurs. Aux Italiens et aux Polonais de naguère s'est ajoutée une pullulante population portugaise. Je rencontre au théâtre de Thionville une jeune Russe à qui je déballe ce qui m'est resté de la langue de mes ancêtres — quelques mots.

Est-ce un hasard si j'ai emporté avec moi pour le relire le délicieux Pnine de Nabokov ?

Côté migration, nous sommes servis. Timofey Pavlovitch Pnine, ayant fui la révolution soviétique, est désormais professeur dans une université américaine. Éternellement distrait — hanté par ses souvenirs de jeunesse russe —, il accumule gaffes et catastrophes. Il est risible et non moins attendrissant, et Nabokov, étincelant comme toujours, alignant les coups de patte avec l'élégante cruauté d'un chat, épinglant les ridicules de son héros avec plus de tendresse que ceux du milieu universitaire américain, masque l'incurable, la poignante nostalgie de la patrie perdue, qu'il partage avec son héros, sous les chatoiements de son style. On aimerait mieux connaître l'anglais pour apprécier pleinement le sien, scintillant de mille feux, plus parfait que le vrai, une langue en habit de soirée — car ils est très fort, Nabokov, il est génial et le sait, il se complait, enivré de lui-même — et alors ? qui s'en plaindra ? En lisant Pnine, comment ne pas ronronner de plaisir ?

Tiens, j'avais aussi la traduction. Parue en 62 chez Gallimard, quatre ans après l'original, signée Michel Chrestien (pseudo d'un certain Jacques Silberfeld), elle me paraît — si l'on peut se fier à un coup d'œil rapide — pas mal du tout.

Pnin slowly walked under the solemn pines. The sky was dying. He did not believe in an autocratic God. He did believe, dimly, in a democracy of ghosts. The souls of the dead, perhaps, formed committees, and these, in continuous session, attended to the destiny of the quick.

Pnine, lentement, marchait sous les pins solennels. Le ciel était en train de mourir. Il ne croyait pas en un Dieu autocratique. Il croyait, faiblement, à une démocratie des fantômes. Les âmes des morts, peut-être, formaient des commissions, et celles-ci, en session ininterrompue, veillaient sur les destinées des vivants.

Retour au pays natal. |

Voyages (suite). Nous voici en Alaska, à Detroit, en Californie surtout, mais aussi dans les Émirats et d'autres lieux. Les personnages sont des bourlingueurs venus d'un peu partout que rassemble une entreprise commune : construire un pont. Un pont immense. Naissance d'un pont, roman signé Maylis de Kerangal, publié en 2010 chez Verticales, précède et annonce le désormais célèbre Réparer les vivants.

Là aussi, des individus très divers accomplissent une œuvre collective ; une activité humaine très complexe et technique est décrite avec une précision extrême, une attention maniaque au réel ; une écriture a la fois brutale et raffinée, foisonnante, fervente ou sarcastique, épique par moments, d'une folle énergie, embrasse dans ses phrases parfois très longues, pleines à craquer, une foule de notations et d'événements, de climats, de registres, avec une façon de bousculer les usages qui plus d'une fois fait s'écrier «olé !».

Jacob rame pendant deux jours dans une rivière en pleine forêt vierge.

Il ne dort pas. Il a ramassé la tension de son corps comme on condense de la matière dans un boulet de canon et se tient légèrement en avant concentré a capter dans l'eau le plus petit flux de force qui augmenterait sa propulsion et le porterait sans effort, appliqué à fluidifier les énergies autour de lui, à recycler dans chacun de ses gestes son angoisse et sa fébrilité, et bizarrement la fatigue vitrifie sa fureur, la conserve intacte.

Le maniement des temps verbaux, en particulier, est aussi spectaculaire qu'efficace. Le COUP DE LANGUE du mois analyse les phrases les plus frappantes sous le titre

«Kerangal nous secoue».

Un pont dans ce genre-là. |

Encore un jeune auteur (quarante ans), mais celui-là, tiens tiens, raconte son histoire au passé simple dans une langue simple elle aussi, bien sage, comme beaucoup d'auteurs autrefois.

C'est l'histoire d'un trou perdu — et ceux qui liront jusqu'au bout (difficile de faire autrement) apprécieront la pertinence de la remarque dans les toutes dernières lignes, qui nous livrent la clef du mystère.

Le premier trou perdu, c'est un village de moyenne montagne, l'un de ces coins paumés qui agonisent lentement, où le narrateur vient assister au mariage de sa cousine.

La décoration intérieure était sommaire, pourtant ils ne venaient pas d'emménager. Je m'imaginai un instant partager ma vie avec une compagne comme Lucie et finir ici, au milieu de rien. Attendre la fin. Sur la terrasse. En contemplant la vallée changer de couleur au gré des saisons. Après ces dernières semaines, je pouvais aspirer à ça.

Ces dernières semaines ?

Il est venu accompagné de sa femme, oui mais très vite on sent que ça ne colle pas, que cette femme n'est pas sa femme, bien qu'il la présente comme telle à sa mère et au beau-frère de celle-ci, lequel, peut-être... Tout du long, sous la surface de cette narration lisse, factuelle, on va deviner la présence de vieux secrets et de nouveaux mensonges. L'auteur tisse patiemment, sournoisement, virtuosement sa toile et peu à peu le moindre détail inquiète, énigmes et soupçons s'accumulent, l'écorchage d'un lapin dans une cuisine devient une scène d'horreur, et c'est à la toute fin que tout s'éclaire, se met en place, et qu'on apprécie pleinement l'art de l'auteur.

Il s'appelle Vincent Almendros, il fait partie de la bande à Minuit (tendance Ravey plutôt que Viel) et le titre de ce nouveau roman, Faire mouche, résume l'effet qu'il produit.

T'as de beaux yeux, tu sais... |

On entre dans un livre d'Henri Thomas et on ne sait où l'on va. Dans Le croc des chiffonniers (Gallimard, 1985) comme dans ses autres romans, tout est vaguement étrange et fuyant — comme ce vieil écrivain qui fugue on ne sait pourquoi, se perd la nuit dans la campagne, échoue à Chartres dans un hôtel tenu par une ex, puis rencontre une jeune inconnue bizarre. Il a déjà fugué autrefois, dans l'adolescence, et vécu alors une illumination panthéiste :

Quelque chose l'a tiré très fort en arrière, il a perdu son pas dès qu'il s'est assis dans le pré au bord de la route, contre un arbre. La plaine bruissante, le ciel, les vols de papillons jaunes autour de lui, c'était si nouveau, si terrible, — et c'était lui, tout venait à lui pour être lui ; il l'a senti comme un choc dans son cœur. Il ne pouvait pas le dire.

Le titre ? Il va s'éclairer peu à peu. Cet homme a des ancêtres chiffonniers, et lui-même en est un à sa façon : le croc du chiffonnier, c'est aussi bien la plume de l'écrivain, qui fouille dans cet amas d'ordures qu'est le réel.

Le lecteur ? Désorienté — presque autant que le personnage. Ce livre est un voyage initiatique pour l'un et l'autre, dont la splendeur obscure apparaît, là encore, tout à la fin.

Henri Thomas (1912-1993) |

Dans une campagne perdue d'autrefois, une fillette rentre chez elle à pied sous la pluie. Elle est trempée. Elle va se changer.

Le grand miroir de la penderie dans la chambre de ses parents. Angèle se regarde, se regarde en train de se regarder. Vertige. Ce n'est pas bien : on lui a dit que le Diable peut lui sauter dessus. Pourtant, lentement, elle dénoue ses tresses mouillées, cascade de cheveux roux foncés sur ses épaules blanches parsemées de son. «Sale rouquine, tu pues !» Elle s'est habituée aux moqueries, aux insultes. Les vilains mots glissent sur sa peau comme l'eau sur les tuiles du toit. Après la pluie, viendra le soleil, puis le concert des oiseaux. Un sourire nait au centre du miroir.

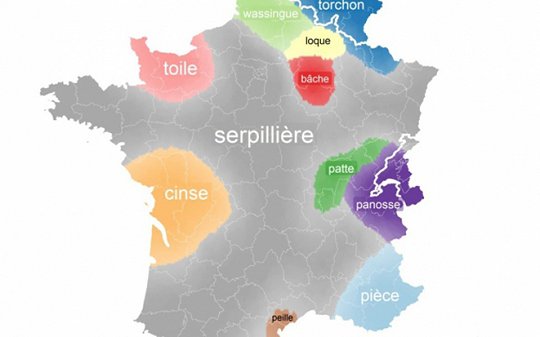

C'est le tout début d'Angèle ou le syndrome de la wassingue, de Lucien Suel, aux éditions Cours toujours. Une septantaine de pages pour raconter cette fillette, son quotidien campagnard, ses rêves naïfs, son innocence confrontée à la méchanceté du monde — un homme qui l'insulte et lui crache à la figure.

La wassingue ? C'est le nom qu'on donne à la serpillière dans ces régions nordiques. La wassingue qui passe et repasse, à la fin de chaque chapitre, telle une basse continue, comme pour nous rappeler combien cette histoire est ancrée dans la réalité la plus humble. Elle est, cette histoire, d'une simplicité toute franciscaine, narrée avec les mots les plus simples, au point qu'on pourrait ne pas remarquer combien tout cela est finement écrit — à preuve, dans l'extrait ci-dessus, l'usage très juste des phrases sans verbe.

Mais nous n'allons pas rester au ras du sol. Il y a aussi des moments d'envol, comme cette espèce de prière d'Angèle :

Perles de rosée semées dans les toiles des araignées du jardin. Brillez pour moi.

Dents blanches des petits qui rient dans les bras de leurs parents. Brillez pour moi.

Écailles argentées des poissons dormant dans la rivière ensoleillée. Brillez pour moi.

Tous les yeux des gens, yeux bleus, yeux noirs, yeux gris, yeux verts, yeux marron. Brillez pour moi.

Et à la fin, autre envol, la famille réunie lance le cerf-volant qu'elle vient de fabriquer, une petite fête très douce, et

Un vague de bonheur me porte. Ici, maintenant, toujours. Il n'y a qu'un amour.

Lucien Suel, par ailleurs poète et traducteur, auteur de livres souvent très différents de celui-ci, a reçu cette année le dixième prix Loin du marketing dont il fut déjà question ici. Suel ne dépare pas un épatant palmarès où l'on retrouve Autin-Grenier, Rouzeau, Thibaux et quelques autres qu'il faudra bien lire un jour.

Nous sommes donc dans le Pas-de-Calais. |

L.A. comme Loire Atlantique : c'est Là qu'est né, qu'aura vécu Jean-Claude Pinson, comme il nous le raconte dans le livre ainsi titré, paru cette année chez Joca Seria. Autobiographie ? Oui, mais

en archipel, sans cesse distraite de son cours par des récits adjacents et des remarques mêlées touchant au genre de l'essai. Une autobiographie qu'on pourrait dire également à double foyer, en ce que la considération du département fournit au propos autobio son principal contrepoint.

Pour l'auteur, la question du lieu est centrale. Poète, il a intitulé son premier recueil — délicieux — J'habite ici. Philosophe, il a publié un essai sur la poésie contemporaine sous le titre Habiter en poète. Mais ce livre débordant de souvenirs personnels, de portraits de parents et de grands-parents, de digressions inattendues et savoureuses, d'apparitions (Sartre, de Funès, l'urbanisme saint-nazairien, des volées d'oiseaux, la cuisson de la lamproie, Mallarmé marxiste-léniniste, un pisseur irascible, le rugby féminin...) est en même temps habité par un thème obsessionnel qui donne le la : Comment vivre en harmonie avec ce qui nous entoure ?

Il faut pour cela, même si l'on doit résider en ville, contempler, écouter, humer la nature, voir en elle un être vivant, une personne, un maître :

J'ai parfois été tenté de croire que la Loire dispensait, grandeur nature, une leçon de métaphysique. Qu'elle m'avait éveillé, autant que Sartre ou Heidegger, à la pensée philosophique de l'être et du temps.

Mais plus encore que le plus beau de nos fleuves, c'est la mer, face à laquelle il vit désormais, qui inspire à l'auteur des pages vibrantes et superbes.

Militant acharné jadis, notre homme a viré du rouge vif au vert tendre, s'éloignant de Lénine et Mao pour embrasser la cause écolo et la «dictature du poétariat». Mais attention : si la poésie est la voie royale vers l'accord avec le monde, elle n'est pas la seule. On peut être poète, au sens pinsonien, sans écrire de poésie. Le surréalisme, par exemple,

est beaucoup plus qu'une simple affaire littéraire ; il y a, hors les œuvres, une poétique surréaliste de la vie elle-même, consistant par exemple en une pratique singulière de la marche, de la flânerie...

Si Là est tellement réussi, c'est justement qu'à sa construction discontinue, flâneuse, «à sauts et gambades» comme disait Montaigne, cet essai est habité tout entier par cette vision poétique du monde qui lui donne son unité profonde.

ll habite ici. |

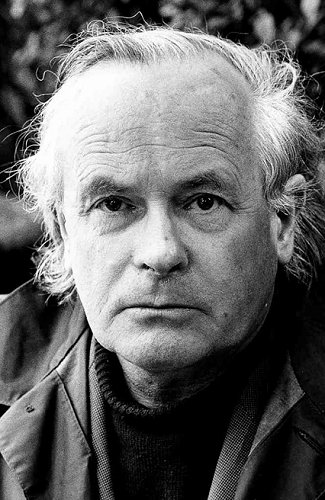

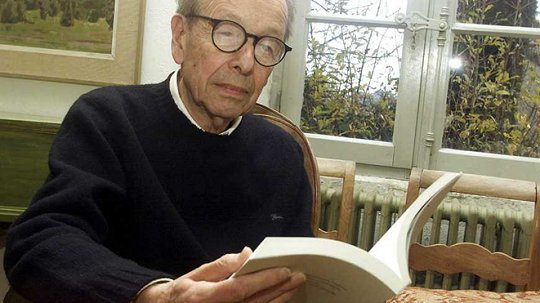

Restons dans des lieux calmes. Ouvrir un livre de Philippe Jaccottet, ou le rouvrir, c'est retourner sur des chemins secrets, boire à des sources cachées toujours fraîches.

Je ne connaissais pas encore Et, néanmoins, publié en 2001 par Gallimard. Des textes brefs, parfois quelques lignes. Prose ou poésie ? Notations ou méditations ? Tout cela en même temps, s'il faut vraiment donner un nom à ces choses vues ou lues, ces rêves, ces instants fugaces, visions infimes, fleurs, oiseaux, insectes, la beauté du monde et néanmoins l'hésitation et le doute, le poids de la vieillesse et néanmoins les moments de grâce.

Des fleurs blanches apparues sous une certaine lumière, «des présences, presque des personnes, pas entièrement réelles, comme surgies d'ailleurs, revenues de très loin ou remontées d'obscures profondeurs», et l'on éprouve un frémissement, l'annonce d'une révélation possible, et le lecteur, en même temps que le poète, retient son souffle.

Oui, mais en même temps :

L'infime, qui ouvre une voie, qui fraie une voie ; mais rien de plus. Comme s'il fallait bien autre chose, qui ne me fut jamais donné, pour aller au-delà.

Tout l'art de Jaccottet est fondé sur cette humilité profonde, ce scrupule infini, cette fragilité assumée, cultivée. Cette obstination douce. Ses phrases hésitent imperceptiblement, tâtonnent, alors même que se répand le charme de leur musique délicate, leur discrète splendeur.

(Encore ?)

Encore des fleurs, encore des pas et des phrases autour de fleurs, et qui plus est, toujours à peu près les mêmes pas, les mêmes phrases ?

Mais je n'y puis rien : parce que celles-ci étaient parmi les plus communes, les plus basses, poussant à ras de terre, leur secret me semblait plus indéchiffrable que les autres, plus précieux, plus nécessaire.

Je recommence, parce que ça a recommencé : l'émerveillement, l'étonnement, la perplexité ; la gratitude, aussi.)

Tout un art poétique, dans l'à-mi-voix de la parenthèse. Et l'on se dit, c'est comme cela toujours qu'il faudrait regarder, qu'il faudrait écrire, et devenir un peu meilleur — si l'on en était capable.

Le poète chez lui, à Grignan, 2002. |

Le cinéma ? Encore un mois sacrifié. Trois films seulement — tous très bons, ce qui console un peu.

Nous poursuivons la découverte du coffret Philippe Faucon avec Grégoire peut mieux faire (2001). Deux lycéens : Grégoire le glandeur qui rêve de quitter son lycée, au désespoir de sa famille, et Ishem le bosseur qui rêve d'intégrer ce même lycée, en vain. Comme toujours, le regard attentif et chaleureux du metteur en scène fait merveille. Tous ses personnages — proviseure, profs, parents, lycéens, mention spéciale à une brochette de beurettes délurées — sont d'une parfaite justesse, et la façon dont il parvient à rendre attachant son héros négatif est du grand art.

Une policière découvre que son héroïque mari n'était qu'un affreux ripou, ce qui n'a rien de drôle, et pourtant on ne cesse de rire tout du long : En liberté ! de Pierre Salvadori, sorti récemment, allie la finesse et l'émotion au loufoque le plus débridé, et trouve le public nombreux qu'il méritait.

Autre film de l'année, Cold war, du polonais Pawel Pawlikowski : les années 50 de la guerre froide, la Pologne puis Paris, un grand amour brisé, et le même noir et blanc, la même splendeur visuelle que dans Ida. Avec en plus un troisième personnage, la musique jalonnant l'action, chants populaires à l'Est, authentiques puis trafiqués par la propagande d'État, jazz divers à l'Ouest... Sous sa froideur un peu austère, un film brûlant.

Joanna Kulig, Tomasz Kot. |

Un peu plus à l'est, la Russie, avec l'opéra Sadko de Rimsky-Korsakov, visible sur dailytube, dans une somptueuse production du théâtre Marinsky dirigée par Valery Gergiev : opéra russissime, féérique, non pas transposé à l'époque stalinienne ou à l'ère disco pour frimer, mais en costumes d'époque. Œuvre délicieuse qui présente un double avantage : faire apparaître le rutilant talent de son auteur, et le génie de Moussorgski.

La princesse Volkhova et le Roi de la mer. |

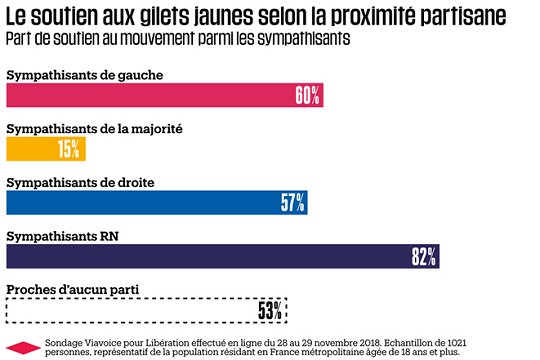

Retour au présent. La plupart des gens, la plupart du temps, savent quoi penser, mais cette histoire de Gilets jaunes, par exemple, qui nous tombe dessus, quel sac de nœuds ! Une hausse du prix du gazole divise brusquement le pays, comme le résume une forte formule, en deux camps : d'un côté, ceux (les élites, les riches, les bobos, les écolos) qui se préoccupent de la fin du monde, et de l'autre ceux qui s'inquiètent de la fin du mois — tous ceux qui rament, qui n'ont pas de sous, les vraies gens, quoi.

On peut comprendre la détresse et la colère de ces derniers, et trouver avec eux qu'on ne devrait pas imposer les sacrifices aux seuls pauvres. On se sentirait davantage solidaire si l'on ne décelait pas, chez une bonne partie d'entre eux, tant de xénophobie, d'intellophobie, d'écolophobie, de beauferie en un mot. Et l'on aimerait que cette révolte juste à certains égards ait eu un autre déclencheur. On soupire en se disant que toujours, jusqu'à la fin du monde, la moindre mesure visant à protéger la planète sera contrée par des tsunamis de protestations. Nos descendants ? Qu'ils crèvent ! On s'en fout.

Ça fait mal... |

Le souci actuel à Chèvres, notre douillette banlieue, ce n'est pas le jaune des gilets, mais l'orange de certain fournisseur d'Internet, lequel persiste à ne pas rétablir la connexion du secteur, coupée le 12 octobre dernier — tout en exigeant de nous un paiement ponctuel de l'abonnement. Six semaines sans téléphone fixe... On rit jaune ? On voit rouge ? Merci Orange !

On dirait qu'Orange n'aime pas les Verts que nous sommes... |

En janvier ? Saint-Simon, Nabokov et Jouve, mais aussi Auzanneau, Fleuriot, Dubin, Bouvet et Blanchard.

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

Les plus belles œuvres sont celles que l'on n'a pas faites exprès.

Le minimum dans le volume et dans le nombre de signes, le maximum ainsi obtenu dans l'énergie des signes.