Le fils et le père

BRÈVES

N°180 octobre 2018

Ce mois-ci sur volkovitch.com, le CARNET DU TRADUCTEUR, «Où l'on répète encore», a un pied dans les COUPS DE LANGUE, tandis qu'«Immortels» du JOURNAL INFIME commence comme un texte des BRÈVES, et je rêve d'écrire des pages qui appartiendraient à toutes les rubriques en même temps, ou qui serpenteraient de l'une à l'autre, ignorant les frontières et leur étroitesse, comme si ce vagabondage pouvait mener dans des directions inconnues.

Il le peut, comme le prouve Daniel Mendelsohn, plusieurs fois évoqué ici même. Cet être multiple — auteur, traducteur, professeur, critique renommé — a publié l'an dernier un livre audacieusement transgenre. Une odyssée, sous-titré Un père, un fils, une épopée, récit autobiographique, relate une série de cours qu'a donnés l'auteur sur l'œuvre d'Homère en question, cours auquels s'est invité son vieux père. Nous embarquons donc là pour un triple voyage : l'Odyssée, qui nous est racontée et commentée d'un bout à l'autre ; l'aventure humaine qu'est le cours sur elle, avec les réactions des participants (professeur, étudiants, visiteur imprévu) ; la relation entre le fils et le père, son présent mais aussi son passé. Trois cheminements tressés ensemble, étroitement tissés (quel est le masculin de Pénélope ?) avec une telle dextérité qu'elle semble naturelle.

Le commentaire du professeur Mendelsohn à lui seul pourrait suffire à notre bonheur. Il compare, par exemple, les débuts des deux épopées homériques avec une finesse lumineuse qu'il maintiendra jusqu'au bout. Mais le plus beau, le plus riche, c'est cette confrontation perpétuelle, cet échange entre aujourd'hui et avant-hier, ce fourmillement d'échos, ces allers-retours incessants d'un couple fils-père à l'autre, le présent ravivant l'épopée ancienne qui a son tour enrichit le présent. Tout cela unifié par un grand thème : la transmission. Ce qu'on transmet, c'est d'abord des histoires : ce livre est une histoire sur une histoire dont les personnages racontent des histoires. C'est du même coup une sagesse : ce qu'un professeur donne à ses étudiants ; ce qu'un fils apprend de son père — et vice versa ; ce que les livres apportent à nos vies, et nos vies à nos lectures. Tout cela brassé par ce maître livre.

Salué dans son pays, aussitôt traduit chez Flammarion, Une odyssée respire aussi bien en français qu'en anglais grâce à Clotilde Meyer et Isabelle D. Taudière. Le bémol que je pose ici ne concerne pas leur travail, ni celui de l'auteur, mais... oui, Homère lui-même ! Sacrilège ! Comment ose-t-il ? Pourtant, je l'avoue, après les merveilles du voyage d'Ulysse, la fin de l'histoire me déçoit un peu. L'homme vieillissant qui soudain se métamorphose en Superman... Cette vengeance d'une cruauté disproportionnée...

Si Mendelsohn me lisait, il me flanquerait des baffes, et j'en serais tout chagrin : nous avons au moins deux points communs lui et moi : notre passion de transmettre et nos traductions intégrales des poèmes de Cavàfis. Cette odyssée-là surtout crée un lien très fort. Je lis désormais les livres de Mendelsohn comme si les avait écrits un grand frère.

Le fils et le père |

Et puisque nous voici en Méditerranée, c'est le moment de sauter dans le bateau de Panaït Israti.

Ce Roumain fils de Grec eut une courte vie vagabonde, mille métiers, mille misères, qu'il raconta dans des récits-romans dont le héros, Adrien Zograffi, lui ressemble comme un jumeau. Le dernier volume de la saga, Méditerranée, publié juste avant sa mort en 1935, passa inaperçu ; il l'est resté quand le reste de l'œuvre, longtemps après, a été redécouvert.

Nous sommes au début du siècle dernier, entre l'Egypte, la Syrie, le Liban et la Grèce, dans les derniers jours de gloire de cet Orient cosmopolite, avant qu'il soit détruit par de sinistres nationalismes. Adri-naït rencontre la misère, la faim, des chaleurs et des froidures cruelles, mais aussi une foule de personnages étonnants, riches, pauvres, putains, souteneurs, beaucoup de crapules, quelques saints, dans une suite de péripéties dignes d'un roman picaresque. Le passage sur les moines ivrognes et lubriques du mont Athos, par exemple, n'est pas piqué des vers. Peu d'amours, hélas, mais de belles amitiés, dont une en particulier, fusionnelle, d'une incroyable intensité.

Le personnage le plus attachant, c'est le héros lui-même, passionné («mon âme est une chaudière sous pression constante», «je suis un brasier de désirs», «une taupe incandescente»), inapte à toute discipline, à toute vie rangée, doux rebelle totalement dépourvu d'ambition, politiquement lucide mais jamais inféodé, et si l'on peut ne pas lui envier sa rude existence, on ne peut qu'admirer l'ascèse que dans un sens elle fut. Son français un peu boiteux parfois — il l'apprit sur le tard — est aussi vif et libre que lui. Et si on a reproché à ce livre ultime d'être hétéroclite, un peu bâclé, ce côté bordélique est en harmonie avec l'esprit du livre, dont il accentue le charme.

Écoutons-le :

Il me fut pénible de m'éloigner de la Méditerranée, cette autre partie de mon âme. Oui, sans mes amis et la Méditerranée, que restait-il de moi-même ? Je l'avais toujours avoué : seul, je ne vaux pas grand-chose. Il me faut beaucoup aimer quelqu'un, quelque chose, pour que je ne me sente pas nul et vide comme une vieille courge ignorée, abandonnée dans un champ de maïs, après la cueillette.

Fervente postface d'Ulysse Baratin, beau travail éditorial à l'enseigne de L'échappée.

Panaït Israti |

Et belles vendanges ce mois-ci, décidément, avec à présent Le temps d'Anaïs, un Simenon de 1951, saisissant et même audacieux ! Non pas en raison de ses deux personnages de nymphomanes et de l'attention portée à la sexualité en général, mais à cause de la narration. Un homme fuit en voiture, hagard, égaré, et nous allons l'être avec lui. Nous saurons très tôt qu'il a tué quelqu'un, plus tard seulement nous saurons qui, mais comment, et surtout pourquoi ? Nous ne l'apprendrons qu'à la fin — et encore. Tout baigne dans une brume nauséeuse dont la vérité peine à émerger.

Le héros, être faible, paumé, qui a mené jusqu'alors une vie médiocre, est rejeté de tous par son crime. Étranger au reste de l'humanité, indifférent à son sort, il fait penser au personnage de Camus. La police, la justice et la médecine l'interrogent tour à tour, tout au long de l'histoire, flics et juges expriment «les idées de tout le monde», ils ne le comprennent pas, tandis que lui-même cherche à comprendre aussi, en vain, et nous de même. Triste héros. L'auteur, cependant, éprouve pour son criminel une sympathie sans laquelle il n'y a sans doute pas de bon polar.

On a rarement vu, même chez Simenon, une déréliction plus totale.

Et là, soudain, une petite lumière : la rencontre avec le psychiatre.

Il ne payait pas de mine. Il ressemblait un peu à l'inspecteur d'Orléans, aussi mal habillé, aussi peu soigné, indifférent à son corps et à son apparence. Il avait les dents jaunes et, au-dessus des lèvres, une tache brune peu appétissante qui devait venir de ce qu'il fumait ses cigarettes jusqu'à l'extrême bout.

Seulement il y avait ses yeux, et il n'avait eu qu'à les tourner vers Bauche pour que celui-ci comprenne. C'étaient des yeux comme on en voit, sur les tableaux, aux moines du Moyen-Âge, à la fois implacables et doux. Peut-être deviendraient-ils ennemis ? Peut-être Bauche essaierait-il de résister ou de ruser ? il n'avait encore rien décidé, mais il savait qu'un homme venait en quelque sorte de prendre possession de lui.

Bauche n'est pas au bout de son chemin de croix, mais c'est ce psy qui le sauvera en le faisant passer pour fou.

À moins qu'il ne le soit ?

Le livre se termine ainsi :

Les yeux écarquillés par une angoisse de deux jours et de deux nuits, il regardait entrer le professeur qu'il voyait pour la première fois en blouse blanche et il se jeta presque à ses pieds, avec l'air de prier.

— Je ne suis pas vraiment fou, n'est-ce pas ? Pas dans le sens qu'ils entendent ?

Alors le professeur, le touchant à l'épaule comme s'il avait le pouvoir d'imposer les mains et de guérir les écrouelles, sourit en hochant la tête.

Bauche avait de longues années devant lui pour s'expliquer.

Et cette fin d'une savante ambiguïté nous laisse rêveurs, insatisfaits en même temps que comblés.

L'exemplaire de mes parents. |

Déréliction ? Solitude ? Voilà encore pire avec Samuel Beckett.

Deux pièces dans ce petit volume des éditions de Minuit, toutes deux publiées en 1958.

L'une bien connue : La dernière bande. Le vieux Krapp écoute sur son magnétophone une vieille bande de Krapp jeune. Corps et esprit usés, il oublie le sens des mots. Peu de mots, beaucoup de gestes. Habillé comme un clown, il tient des propos sinistres. À la fin il se tait pour écouter la bande qui défile en silence.

L'autre pièce, Cendres, jamais montée, est restée dans l'ombre. Un homme au bord de la mer parle tout seul, ou à son père, à sa femme, à d'autres, qui répondent parfois mais sont-ils présents ou rêvés ? Tous ne parlent que de mort et de néant. Parler, c'est tout ce qui reste, car «chaque syllabe est une seconde de gagnée». Et comme le prédit l'épouse fantôme, «Tu seras seul au monde avec ta voix, il n'y aura pas d'autre voix au monde que la tienne».

Résumés pauvres, trompeurs. Guère folichon, tout cela, sans doute, mais lire ces concentrés de malheur — et mieux encore, les entendre — a quelque chose de tonique, et presque de jouissif : ils débordent d'invention, de détails frappants, de surprises. La langue, faite pourtant des mots habituels, semble avoir une densité plus grande, comme faite d'une autre matière.

La dernière bande. |

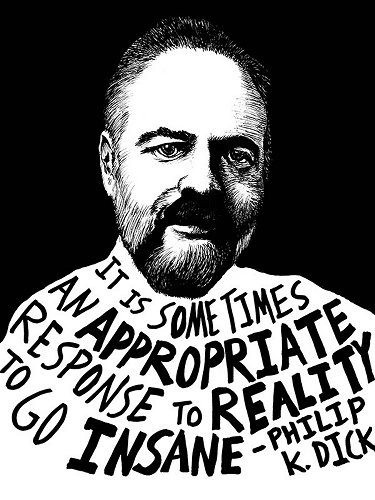

Troublant au plus haut point, mais différemment, le grand Philip K. Dick. Pour clore mon année d'hommage à la SF, cinq de ses nouvelles tirées d'une anthologie in English due à Jonathan Lethem (Houghton Mifflin Harcourt).

«Un petit quelque chose pour nous Tempunauts». Trois voyageurs dans le temps reviennent pour apprendre qu'ils sont morts à leur retour, et les voilà pris dans une boucle temporelle sans fin.

«Minority report», dont Spielberg a fait un film. Fini les crimes ! On arrête les futurs criminels à l'avance car on sait prédire l'avenir grâce aux délires de trois débiles profonds. Oui, mais le chef du programme est arrêté lui aussi, par erreur — oui, mais cela va l'amener à tuer.

«Le cas Rautavaara». Une femme est morte, des scientifiques sauvent son cerveau, qui bien qu'endommagé va vivre des expériences traumatisantes, telle la rencontre du Christ qui dévore un de ses fidèles.

«La foi de nos pères». Une dictature communiste, un pouvoir plus totalitaire encore et omniscient que le Big Brother d'Orwell. Le mystérieux leader suprême : Dieu lui-même, pervers et destructeur.

«Le voyage gelé». Un homme en hibernation dans un vaisseau spatial se réveille par erreur. Pour l'empêcher de devenir fou, des scientifiques lui font revivre son passé — ce qui déclenche une culpabilité galopante.

Le temps a travaillé pour Dick : son futur à la fois audacieux et rétro, peuplé de cabines téléphoniques et de machines à cartes perforées, a encore gagné en étrangeté. Pour le reste, une fois de plus, c'est le grand vertige. Le temps détraqué, les apparences trompeuses, la réalité tout entière qui vacille, conspirations et parano partout. Si je n'ai pas tout à fait retrouvé le malaise causé par Ubik, ce terrifiant chef-d'œuvre, je n'en suis pas loin.

Je lis Dick dans le train, je perds le livre. Achetant son clone, pas moyen de me souvenir quelles nouvelles j'avais lues. Seconde lecture oscillant entre illusion de la découverte et impression de déjà-lu. Prise de notes pour me souvenir, car bien que très frappé, bizarrement, j'oublie tout à mesure. Notes incompréhensibles après coup. Bref, une lecture profondément dickienne...

Une de ses phrases les plus sensées. |

Change-t-on vraiment de sujet avec Philippe Vasset ?

Ses romans n'imaginent pas le futur, ils scrutent minutieusement le présent, mais de par son attention à ses aspects les plus cachés et déroutants, ils font vaciller eux aussi notre vision du réel.

On a pu lire ici des commentaires chaleureux sur Un livre blanc, Journal intime d'un marchand de canons, La conjuration et autres. Le petit Vasset nouveau, Une vie en l'air, tout frais sorti chez Fayard, pourrait bien être son meilleur livre à ce jour ainsi que la meilleure des clefs pour entrer dans les autres.

Cette fois, il nous donne un récit autobiographique. Une plongée dans son passé, non dépourvue toutefois d'une dimension SF : ce passé-là décrit un futur virtuel qui ne s'est pas réalisé. L'auteur a passé son adolescence à l'ombre de l'aérotrain, ou plus précisément du rail que construisit l'ingénieur Bertin il y a un demi-siècle à travers la Beauce, sur dix-huit kilomètres, pour soutenir ce train sur coussin d'air. On n'alla pas plus loin que le prototype. La ligne désaffectée existe toujours, «ruine du futur», «vestige d'un avenir radieux qui [n'a] jamais été». Vasset nous relate simplement ses virées sur le site, ce qu'il y a vu, ses rencontres, ses pensées, ses recherches ultérieures sur cette aventure avortée, et ces humbles expériences prennent une dimension prodigieuse. D'abord, le jeune homme inspiré par l'immense étrangeté du lieu ne cesse de rêver, d'imaginer des histoires situées dans ce lieu, qui fonctionne alors comme un «accélérateur de fictions» surpuissant.

Suivant les jours, je décidais qu'il s'agissait d'un chemin de ronde, d'une piste d'envol ou d'un quai d'amarrage pour dirigeables, chaque définition étant l'occasion d'une prolifération d'histoires dont les développements, plus rocambolesques les uns que les autres, s'enroulaient en rinceaux autour des poutres de béton jusqu'à en effacer les contours.

Chez Vasset, plus le réel est finement observé, plus il secrète l'imaginaire qu'il renferme.

J'envisageais l'aérotrain comme une sorte de couvent en négatif : non pas une enceinte, derrière laquelle on s'isole, mais au contraire une solitude, exposée à tous les vents, un surplomb où les reclus s'absorberaient dans un travail perceptif, vigie d'un monde dont ils seraient les témoins.

Plus tard, devenu adulte, il se rappelle et décrit ce qu'il a vécu, paysages et personnages, avec un œil de poète et des métaphores superbes à la Proust. Longeant la ligne en train par exemple, il voit

le monument s'animer de lents mouvements reptiliens, ses arches se succédant, sous l'effet de la vitesse, à un rythme toujours plus rapide, comme si l'immense squelette dépliait ses vertèbres et levait la tête avant de partir en chasse.

Mais ce moine contemplatif du réel, cet inlassable chasseur, c'est lui-même ! Avec sa façon inimitable d'observer le monde, de l'habiter, de le réenchanter, de susciter chez son lecteur ébloui

un puissant sentiment d'envol, une aspiration grisante et irrésistible, une ivresse de tapis volant.

Ce qu'il en reste. |

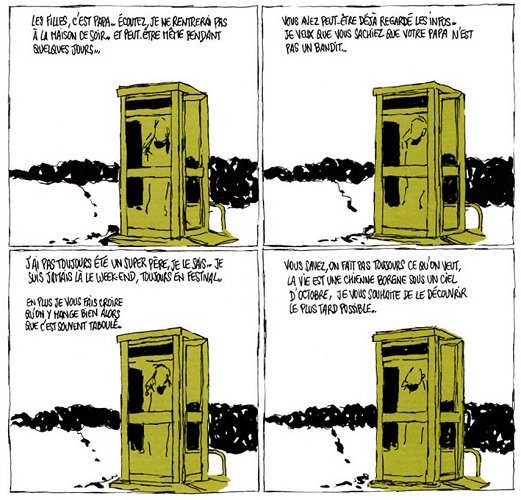

Une scène quotidienne entre toutes : dans un supermarché, un homme paie ses achats, la caissière lui demande s'il a la carte du magasin, il ne l'a pas, un vigile lui demande de le suivre, l'homme brandit un poireau, le vigile le menace de faire une roulade arrière, l'homme prend la fuite et c'est ainsi que débute l'une des histoires les plus burlesques, déjantées, délirantes qu'on ait vues en BD ou ailleurs, où l'homme (auteur de BD par ailleurs), pourchassé, devenu l'ennemi public n°1, fait sur les routes où il fuit en stop une série de rencontres sans cesse plus folles, même si derrière cette folie, mine de rien, notre société actuelle est observée et ridiculisée par le sieur Fabcaro, auteur du texte et des dessins, avec un humour nonsensique et corrosif digne de feu Dada — comme le suggère sans doute le titre de la chose, Zaï zaï zaï zaï, titre sans rapport avec l'histoire et somptueusement idiot, alors chapeau l'artiste et merci aux éditions 6 pieds sous terre, que je découvre à cette occasion.

Petit échantillon plutôt sage... |

Brassens (12e épisode). 1976. Ce sera son dernier album, et sans doute pas son meilleur. Il le dit lui-même dans un entretien à cette époque : il a fait le tour de ses grands sujets. Certaines chansons, ici, ont un petit air de déjà vu. «Trompe la mort», par exemple, prolonge le «Bulletin de santé» de sept ans plus tôt («C'est que je baise que je baise»), et le côté un peu faraud (je suis toujours vert malgré les apparences etc.) ne s'estompe que dans la dernière strophe, où Brassens promet de ressortir du tombeau, suggérant ainsi, finement, que ses affirmations antérieures sont peut-être fallacieuses elles aussi.

Pour le reste, plus de chansons gaillardes que d'habitude (savoureux «Lèche-cocu») ; deux personnages carrément évangéliques (le saint prêtre de «La messe du pendu», un Don Juan atypiquement généreux — «Cette fille est trop vilaine, il me la faut») ; deux chansons très amères sur l'amour : «Cupidon s'en fout» et «Histoire de faussaire», l'une des plus tristes de l'œuvre, où le mot «faux» revient comme une obsession.

Fausse vierge, fausse pudeur,

Fausse fièvre, simulateurs

Ces anges artificiels

Venus d'un faux septième ciel.

Brassens, un peu avant... |

Encore un mois débordant, bousculé, et encore une fois c'est le cinéma qui trinque. Trois films seulement, dont un docu grec attachant de 2001, La pierre triste, de Fìlippos Koutsàftis, sur la ville d'Eleusis où les restes d'un brillant passé antique ont disparu sous le béton et le goudron les plus moches.

Un seul film nouveau, alors qu'il en sort deux ou trois par semaine à voir absolument. Burning (2018), du coréen Lee Chang-Dong : une fille qui apparaît et disparaît, deux garçons qui se la disputent, l'un d'eux mystérieux pyromane, la violence qui n'éclate qu'à la fin de ce film lent mais intense et subtil, ponctué de quelques scènes touchées par la grâce.

Et puis retrouvailles avec Le genou de Claire de notre Eric Rohmer national. Là aussi, la grâce, mais tout du long. Pas une ride. La jeune Béatrice Romand délicieusement agaçante comme jadis, Brialy à son meilleur, l'été plus doux que jamais, tout un film baigné de lumière.

Le fameux genou. |

Musique, musiques. L'œuvre abondante du roumain Bohuslav Martinu (pardon : Martinu) est désormais largement représentée sur dailytube : commençant par l'opéra Une passion grecque, adaptation du Christ recrucifié de Kazantzàkis, je me suis baladé ensuite, tout le mois durant, de l'intégrale des symphonies à celle des concertos pour piano en passant par les pièces pour piano seul, trop vite sans doute, sans écouter les œuvres plus d'une ou deux fois, comme on survole un paysage en cherchant les bons coins où se poser plus tard.

Martinu fut le contemporain de Debussy, Janacek, Bartok, Stravinsky ou Honegger, et sa musique le laisse entendre, qui penche vers l'un ou l'autre ici ou là ; mais elle sait aussi tenir debout toute seule, débordant d'énergie, de moments intenses, de surprises. Une musique tonale et tonique ! Je ne m'en lasse pas. J'y retourne.

Tous les combien la joue-t-on chez nous ?

Draga et Bohuslav |

Musique toujours : couac à l'Assemblée nationale. Un matin à l'aube, une quarantaine de députés des deux droites, l'officielle (LR) et la honteuse (LRM), rejettent l'inscription dans la loi de l'interdiction du glyphosate. J'envoie à chacun d'entre eux ce billet dur :

Vous venez de prolonger l'existence du glyphosate en France et de raccourcir du même coup celle de plus d'un Français. Vous attribuer ce crime serait vous faire trop d'honneur : vous n'êtes que les petites mains naïves et dociles d'un président immature, valet des seigneurs du fric et de la chimie. Les criminels, ce sont eux. J'espère vivre assez vieux pour les voir en prison. Quant à vous, je veux vous croire plus bêtes que méchants. Beaucoup d'entre vous, sûrement, n'ont même pas été soudoyés. Vous mériteriez d'être déchus de vos droits civiques, mais tout le mal que je vous souhaite, c'est de vous réveiller un jour et de vous mettre à réfléchir.

À ma surprise, certains répondent. Je suis frappé par la courtoisie, la modération des propos. Tous jurent, la main sur le cœur, qu'ils sont des opposants farouches au glyphosate, mais que pour mieux l'interdire il ne faut pas l'interdire, parce que... Suit une avalanche de textes juridiques et de chiffres, sur des pages et des pages.

Ému dans un premier temps par tant de gentillesse et de sollicitude, pauvre naïf, je mettrai du temps à comprendre que ces réactions ont été mises au point minutieusement par les états-majors, que ces gens-là n'éprouvent pour nous, protestataires, que du mépris, que seul notre grand nombre les inquiète, et que nous venons de nous faire enfumer en beauté, une fois de plus, par une bande de requins hypocrites.

La mort, très loin du Palais Bourbon... |

La pédophilie dans le clergé catholique ? Un scandale ! Une épidémie galopante un peu partout, Irlande, USA, Allemagne, et chez nous ? Presque rien. Où est notre réputation de grands baiseurs ? Tu as raison, Zemmour : la France fout le camp.

La foi est un grand feu... |

En novembre, si tout se passe bien, nous irons d'Arland à Zeniter en passant par Bard, Calaciura, Fort, Nunez et Panayotòpoulos.

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

À quoi sert une culture si ce n'est à protéger l'homme contre sa condition d'exilé, si ce n'est à l'empêcher d'apercevoir les gouffres qui sont le lot de ses jours et de ses nuits ?

Dieu s'aigrit, il envie à l'homme sa mortalité.