Quinze ans lui aussi.

BRÈVES

N°179 septembre 2018

Ce mois-ci, donc, volkovitch.com fête ses quinze ans. Si pour un être humain, c'est la jeunesse en bouton(s), pour un site — comme pour un chat — on serait plutôt dans la vieillesse chenue. Ce déballage mensuel, en tous cas, aux yeux de son auteur du moins, est plus adolescent que cacochyme — si l'on entend par adolescence le désir d'apprendre, de découvrir, en même temps que ce double besoin : admirer humblement les grandes personnes qui le méritent, et blaguer sans pitié les autres, les baudruches, les vieux cons. Même si, dans notre monde facebooké à mort, un tel site, par sa formule et son contenu, apparaît comme un truc de vieux, ringard, antédiluvien, ou pour le dire gentiment, vintage...

L'interruption du mois d'août, due à des raisons techniques, n'est pas un signe d'essoufflement. Impossible de savoir jusqu'à quel âge l'ado fera des siennes, mais tant que le papa garde l'appétit et le nombre de neurones suffisant (on en perd tellement tous les jours), nous persistons dans notre déconnade mensuelle. Relisant ces dernières semaines certaines pages du Journal infime, je me dis que le nombre de sujets n'est pas infini, hélas, mais les livres ! les films ! les aventures d'une vie de traducteur ! les infamies de ceux qui nous gouvernent ! De tout cela on ne manquera jamais.

Quinze ans lui aussi. |

Pas de mois qui vaille, surtout l'été, sans un retour aux sources classiques. Une fois de plus, visite à Voltaire avec le volume de la Pléiade intitulé Mélanges. Laissant de côté les puissantes Lettres philosophiques lues jadis à la fac et le Traité sur la tolérance consacré à l'affaire Calas, recensé et encensé ici même il y a peu, je m'attarde, un peu à la paresseuse, sur ce que l'auteur appelait ses «petits pâtés» : textes de circonstance, dialogues surtout.

S'il y a ici, tout compte fait, peu de raisons de s'extasier, c'est que bien des idées du grand homme, renversantes à son époque, sont devenues des évidences. Voltaire montre ici des goûts plutôt classiques, parfois un peu guindés : il apprécie plus les idées de Montaigne que son style, par exemple, comme si l'on pouvait les séparer (mais qui, à son époque, a vraiment savouré Montaigne ?). Quant à son écriture vive, pétillante, elle nous est devenue si familière qu'on saisit moins qu'il ne faudrait ce qu'elle a de miraculeux. Il écrit qu'être ennuyeux est «de tous les péchés le plus impardonnable», et il se garde bien de le commettre ici — lui dont les tragédies sont désormais pour nous le plus puissant des somnifères.

On ne s'ennuie pas, notamment, dans ce curieux dialogue, Les Anciens et les Modernes, où la fille de Cicéron, ressuscitée parmi nous, s'entend dire que «le rôle de Phèdre, dans Racine, est prodigieusement supérieur au modèle que vous connaissez dans Euripide» ; et deux pages plus loin : «les jeunes gens, en sortant des écoles, en savent plus que tous vos philosophes de l'antiquité. C'est dommage seulement que nous ayons, dans notre Europe, substitué une demi-douzaine de jargons très imparfaits à la belle langue latine». Il ne vénère plus aveuglément les Anciens, et c'est fort bien, mais il reste encore inutilement complexé face au latin — alors qu'avec bien d'autres il a haussé sa langue au même niveau que lui.

Voltaire, c'est sans doute moins des œuvres qu'une seule œuvre gigantesque, tel un dragon à mille têtes. Une œuvre de papier, mais aussi d'action. Une force. Un grand vent salubre. Sa grandeur se mesure aussi à l'incroyable haine qu'elle a suscitée, au XIXe siècle surtout. Le trait le plus constant, le plus frappant des textes du volume, c'est le combat pour la tolérance, qui rendit plus folle furieuse encore la foule immense des intolérants. Le Sermon des cinquante, qu'il ne signa jamais (c'eût été son arrêt de mort), s'ouvre sur cette phrase impitoyable : «Toute religion qui n'appartient qu'à un peuple est fausse», et dézingue ensuite allègrement les dogmes catholiques, dont l'absurdité éclate à toutes les pages. Au point qu'on se dit que la croyance en ce tas d'inepties est un miracle, qui à lui seul tend à prouver l'existence de Dieu.

Le moins saisissant du recueil n'est pas l'Extrait des sentiments de Jean Meslier, dont Voltaire fut le simple éditeur. Ce Jean Meslier, curé devenu athée, personnage extraordinaire, digne d'un roman, attendit sa mort pour laisser à ses paroissiens un écrit où il avouait tout. Ce qui donne :

Mais aussi combien n'ai-je pas souffert moi-même, lorsque j'ai été forcé de vous prêcher ces pieux mensonges que je détestais dans le cœur ! Quel mépris n'avais-je pas pour mon ministère, et particulièrement pour cette superstitieuse messe, et ces ridicules administrations de sacrements, surtout lorsqu'il fallait les faire avec cette solennité qui attirait votre piété et toute votre bonne foi ! Que de remords ne m'a point excités votre crédulité ! Mille fois sur le point d'éclater publiquement...

Qui est le sculpteur ? Est-ce une œuvre d'époque ? |

Régis Debray, encore un habitué de ce site. Contemporain, mais déjà classique de par sa haute culture, son immense talent et la conscience qu'il en a. Classique, ce qui ne l'empêche pas de nous faire dans son Contre Venise (Folio), bref comme un coup d'épée, un grand numéro de démolition des trésors anciens.

Qu'est-ce qu'il lui met, à la pauvre Venise... Il en fait la Mecque de notre tourisme culturel frelaté. «Venise a un carnet d'adresses imbattable.» «C'est l'Art fait Ville.» «Construite par plus d'écrivains que de maçons, plus de peintres que d'architectes, plus de mots que de briques», ce n'est plus une ville vivante, mais un «fossile vidé», mort, traversé par nos cohortes passagères. «Venise joue à la ville et nous jouons à la découvrir». Tout le monde ou presque est fasciné par Venise, et c'est cela au fond qui l'agace : faire comme tout le monde ? Que nenni !

En fait, le plus fasciné par Venise, c'est lui. Et s'il lui oppose Naples la vivante, la grouillante, disons au risque de le décevoir qu'il n'est sûrement pas le seul.

Sacré Debray. Ces 80 pages sont un feu d'artifice permanent, un crépitement continu de formules éclatantes, d'images ronflantes. Les palais vénitiens, «comme des reflets en dur de leurs reflets dans l'eau» : bravissimo ! Il s'écoute, évidemment, il prend la pose, il en rajoute pour nous choquer, mais ça ne prend pas. «Les gens sympathiques m'inspirant toujours la plus vive antipathie...» Allons donc. «Je préfère l'orgueil à la vanité, l'existence à l'essence, les Dies irae aux Alleluia ; le rouge au champagne, et Rimbaud à Baudelaire.» Pourquoi pas, mais faut-il absolument choisir ? Baudelaire, «poète poseur», au «satanisme laborieux et léché», «nauséeux» ? Un peu gros tout de même. Si le bouquin, d'un bout à l'autre, nous ballotte entre admiration et agacement, ce scud mastoc lancé d'entrée contre Baudelaire nous invite à ne pas trop nous énerver : prenons ces provocs debraysiennes pour un condiment de plus, bien poivré, savourons ce régal globalement admirable, et crions, encore ! encore !

Régis Debray s'efforçant de couler Venise. |

Nous pourrions passer ici (belle transition, pour une fois) à une autre ville maritime, traversée elle aussi par des canaux : Sète.

C'est là que se trouve le 30, rue de la Poste — titre du livre. Un livre publié il y a vingt ans au Seuil, dans une collection pour adolescents, estampillé «roman» mais qui a tout du récit. Si l'on en croit l'auteur, François Bon, qui prend la parole au dernier chapitre, la dizaine de garçons et de filles qui défilent dans ces pages ont existé. Leur point commun : ils sont tous passés par cette rue de la Poste, dans un foyer qui accueille des jeunes paumés. Certains d'entre eux s'y sont rencontrés. Chacun raconte sa galère dans un court chapitre, à moins que ce soit le tenancier qui les décrive. C'est dur pour eux, parfois très dur, mais pas tragique : ils marchent sur la corde raide, mais s'ils tombent leur hôte les ramasse et les réchauffe dans son petit refuge.

Dans ce genre de livre on insiste souvent sur les souffrances de ces vies à la dérive. Ici, on veut croire, au moins par moments, à une certaine bienveillance des choses :

Je l'avais vu partir. Comme c'était le matin, il y avait l'éblouissement au-dessus de la rue, sur l'ouverture du port, et sa silhouette en contre-jour sur le pont bascule qui retombait comme d'ouvrir la route exprès pour lui.

Ce qui permet de tenir aussi, c'est d'écrire. Seul ou — mieux encore — ensemble. François Bon les a écoutés, ces losers, lors de ses ateliers d'écriture probablement, puis leur a donné la parole.

Il faudrait trouver la clef pour ouvrir, et la clef est au fond du puits —

Notre tête c'est un trou, et il y a le cerveau dedans, c'est un pareil qu'un puits —

Ce trou-là on l'a bouché, on a mis une cervelle, du sang, de la peau par-dessus, ça peut se comparer avec un puits —

Quand le puits est rempli il déborde, nous c'est un peu pareil, quand on est rempli on déborde —

On ne sait pas, dans ce poème d'une des filles, et dans les monologues des autres aussi bien, ce qui vient d'eux ou de l'auteur — la langue bonienne, rugueuse, noueuse étant proche d'un certain parler populaire, d'un parler vrai, et celle de ces jeunes sûrement influencée par la sienne. Peu importe : mettons que ce qu'on entend, ce sont deux voix fraternellement nouées — et l'on rejoint là le thème profond de ce livre : les existences qui pour un temps se rapprochent, la noirceur et la douceur liées.

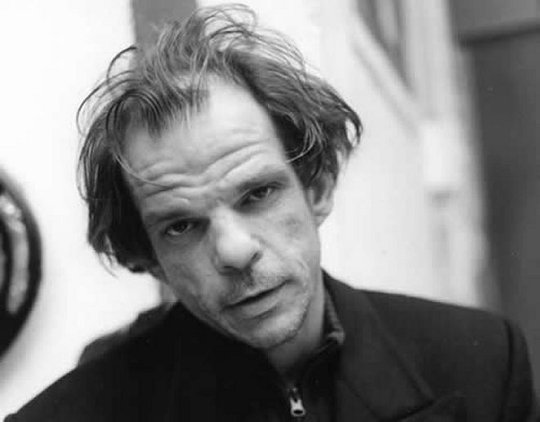

François Bon, esprit éclairé... |

Encore un petit livre, publié par l'Arbre vengeur — gage de qualité —, encadré par une préface de l'acteur Denis Lavant et une postface du critique Eric Dussert, Grand Découvreur-en-chef. Lavant, Dussert, n'en jetez plus ! Achetez tout de suite !

La grande vie, de Jean-Pierre Martinet. Un narrateur laid, misérable : «Cette tête d'avorton maussade, presque toujours ensommeillé, ce teint jaunâtre, comme si j'avais passé la nuit dans un seau hygiénique...» Il habite un immeuble sinistre en face du cimetière où son père est enterré. Ledit père, flic, a participé à la rafle du Vel-d'Hiv et (sans doute) dénoncé sa femme juive à la Gestapo. L'occupation principale du fils : veiller sur la tombe paternelle. «J'avais acheté une longue-vue de marine pour surveiller de chez moi la tombe bien-aimée. Je comptais faire bientôt l'acquisition d'un fusil à lunette, dernier modèle, muni d'un silencieux, pour abattre tout animal qui viendrait souiller la tombe.» Sa devise : «Vivre le moins possible pour souffrir le moins possible». Il se fait sauter à répétition, lui l'avorton, par sa concierge, une géante, avant qu'elle ne devienne folle, et lui aussi.

La grande vie ? Quelle blague ! Tout ici n'est que mort et petitesse. Sur cinquante petites pages, un concentré de noirceur et de désespoir, relevé par l'extravagance du détail et l'humour terrible qui s'en dégage. Car tout cela n'est même pas tragique : ce serait là un luxe inaccessible ! «Il n'y a pas de drame, chez nous, messieurs, ni de tragédie, il n'y a que du burlesque et de l'obscénité.»

L'auteur mourut à cinquante ans, imbibé jusqu'à la moelle, après trois romans et une vie consciencieusement ratée. On dit que son chef-d'œuvre est un roman, Jérôme, publié chez Finitude — autre excellente adresse. À bientôt, camarade Martinet.

Le génial Denis Lavant dans La grande vie. |

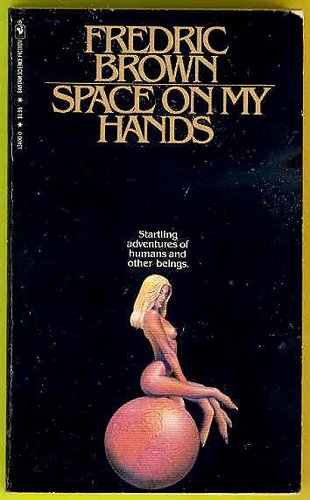

Où ne va-t-il pas se fourrer, le rire... La SF, par exemple, paraît plus apte à susciter le vertige des espaces infinis, l'émerveillement devant des mondes imaginaires ou au contraire l'angoisse du futur. Oui, mais la SF excelle aussi dans l'humour, grâce à certains zigotos, Fredric Brown en tête. Ce Brown, doté d'une imagination galopante, excelle dans le texte bref s'achevant par une chute qui tue — la nouvelle étant le lieu idéal pour déclencher le rire sans lui laisser le temps de s'essouffler.

Pour faire naître le rire, la meilleure des recettes est de pousser au maximum, jusqu'à l'absurde et au grotesque, les thèmes favoris du genre avec l'ivresse imaginative qui caractérise Mr Brown. Des extra-terrestres ridiculement monstrueux... Un chien parlant... Une souris astronaute qui réclame un pays pour son peuple... Les étoiles dans le ciel qui se mettent à changer de place... Voilà un petit échantillon de ce qu'on rencontre dans les huit nouvelles d'Une étoile m'a dit (Folio SF). Ce recueil parut en v.o. sous le titre Space on my hands en 1951. Je m'étais délecté jadis de Fantômes et farfafouilles du même auteur, je retrouve ici mon plaisir d'autrefois intact. Et je constate que la veine comique de l'ensemble n'empêche pas, ici ou là, des bouffées de vertige et de poésie.

Sont actuellement disponibles en français, du même auteur, une bonne quinzaine d'ouvrages.

La couverture de la v.o. |

On a dit poésie ?

Cinq-cents courts poèmes

un petit livre

immense

On pourrait présenter ainsi l'Anthologie du poème court japonais de Poésie/Gallimard, traduit et présenté par Corinne Atlan et Zéno Bianu. L'ouvrage propose en effet une ribambelle de haïkus, ces poèmes ultra-courts (trois vers, toujours — en version française du moins), dont l'excellente préface explique bien leur pouvoir de fascination : leur brièveté extrême, qui les oblige à faire tenir le plus possible de non-dit entre les mots ; l'alliance entre l'infime et l'immense, l'instant et l'éternité. En gros, plus le haïku est vide, plus il est plein. Comme si, mystérieusement, sa petitesse elle-même l'incitait et le rendait apte à saisir l'infini dans sa minuscule triple pince :

Jour de printemps —

une seule flaque

retient le couchant

J'avoue avoir été embarrassé en refermant ce livre. Le haïku, genre extrême, est du même coup vaguement sacré ; comment oserait-on en dire du mal ? Or j'avoue qu'ici, à la longue, l'accumulation des poèmes, dont la plupart me touchent peu, me pèse ; il faudrait lire de façon discontinue, par petites doses.

Ce qui me gêne aussi, c'est de ne pas entendre assez la musique originale des poèmes ; la traduction, ici, a une louable densité, elle nous offre de beaux poèmes en vers libres, mais je crois savoir que l'original s'inscrit dans un cadre rythmique très précis, contrainte supplémentaire qui doit ajouter au charme du poème, et qui est absente en français.

Or voilà qu'en reprenant le volume, ne lisant plus que mes haïkus préférés, je suis soudain ébloui.

Ce printemps dans ma cabane —

absolument rien

absolument tout !

Le mendiant —

il porte le ciel et la terre

pour habit d'été

Ce matin l'automne —

dans le miroir

le visage de mon père

Au clair de lune

je laisse ma barque

pour entrer dans le ciel

Et ceux-là aussi, dus à l'un des plus grands haikuistes, mort il y a deux siècles, Kobayashi Issa :

Couvert de papillons

l'arbre mort

est en fleurs !

Papillon qui bat des ailes

je suis comme toi —

poussière d'être !

Foudre et tonnerre !

à chaque éclair

le monde guérit

Comment donc ne pas recommander chaudement ce recueil, d'autant que préfaces et notes aident à mieux saisir une partie de tout ce qui nous échappe ici, dans ces poèmes venus de si loin.

Montagne illustre / jolies branches d'automne / vieux clichés |

Poésie toujours avec l'ami Brassens et son onzième album, Fernande (1972). Tonton Georges a toujours écrit des chansons paillardes, le succès venant il a pu imposer à son pudique éditeur la présence de l'une d'elles dans un disque, mais là c'est la première fois que la chanson-titre en est une : Fernande, ici, rime avec je bande... Le refrain paillard sera repris successivement par un gardien de phare, un séminariste et le soldat inconnu.

L'amour, toujours l'amour... Tel est le fil rouge reliant la plupart des chansons, mais de façon très contrastée : d'un côté, la chair joyeuse avec aussi «Le blason», hommage à certaine porte du paradis, ou «À l'ombre des maris» («Ne jetez pas la pierre à la femme adultère / Je suis derrière») ; de l'autre le chagrin avec «Sauf le respect que je vous dois» («Parlez-moi d'amour et je vous fous mon poing sur la gueule»), et surtout la mélancolie. Celles qu'on n'a pas eues, qu'on n'aura pas... C'est «La princesse et le croque-notes» (peut-être la chanson qui m'émeut le plus, mystérieusement), et aussi «Les passantes», sur un beau poème tout simple d'un inconnu, Antoine Pol, dédié

À la compagne de voyage

Dont les yeux, charmant paysage

Font paraître court le chemin (...)

À celles qui sont déjà prises

Et qui vivent des heures grises

Près d'un être trop différent...

C'est là aussi qu'on trouve la vengeresse et salubre «Ballade des gens qui sont nés quelque part»,

qui regardent

Le reste avec mépris du haut de leurs remparts

La race des chauvins des porteurs de cocarde

Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part.

Que de trésors, une fois de plus !

Malicieux... |

Et la Vouivre de Marcel Aymé ?

Ah, la Vouivre...

Dans le JOURNAL INFIME du mois prochain.

Une vouivre. |

En BD, mea culpa : jusqu'à ces vacances, j'étais à peu près le seul dans ce pays à ne pas connaître les Vieux fourneaux. Je résume pour l'éventuel volkonaute encore plus déphasé que moi : Les vieux fourneaux, c'est une série de quatre albums et bientôt cinq, chez Dargaud. C'est une bande de vieux mecs, anciens gauchistes comme on disait jadis, qui ont eu l'étrange idée de le rester, dans une époque où la mode impose de se rallier à la religion du Fric et de l'égoïsme. Bref, des dinosaures. Ridicules, excessifs, admirables — comme Don Quichotte. Ils continuent de faire les 400 coups, tandis que se révèle peu à peu, d'album en album (il vaut mieux les lire dans l'ordre) un passé on ne peut plus mouvementé.

Le scénariste, Wilfrid Lupano, a fait là un travail époustouflant, captant de façon hallucinante l'esprit de l'époque, y compris dans de très réjouissants dialogues. Le dessin, dû à Paul Cauuet, caricatural mais affectueux, fourmillant de détails subtils, est au diapason. Les vieux cons dans mon genre se retrouvent dans ces Vieux fourneaux à chaque image, mais on peut dès l'adolescence, je crois, être sensible à la justesse, à la drôlerie, à l'émotion diffuse qui émane de l'ensemble.

Plus vivants que jamais. |

Le miel des anges ? Il a passé une partie de l'été à préparer fiévreusement la rentrée. Cinq titres sortiront courant octobre : côté prose, deux des meilleurs nouvellistes grecs, Yòrgos Skambardònis avec un choix couvrant la première moitié de son œuvre (la suite viendra plus tard) et Ilìas Papamòskhos avec son dernier recueil intégral, Le renard dans l'escalier ; côté poésie, le sixième et dernier volume de l'anthologie Poètes grecs du 21e siècle, et (enfin !) L'R de l'Éros d'Odyssèas El?tis, version intégrale, traduit en vers évidemment ; et entre prose et poésie, le second volume de la trilogie du mystérieux Dimitris Lyacos.

Mais pour l'instant, place au théâtre avec cinq nouvelles pièces de Dimìtris Dimitriàdis (L'annonce faite à Cassandre), Vanghèlis Hadziyannìdis (Cake), Xènia Kaloyeropoùlou (Elisa), Vassìlis Katsikonoùris (Le lait) et Roùla Yeorgakopoùlou (Ne m'envoyez pas des fleurs). Ces nouveaux titres ont fait leur sortie officielle il y a quelques jours à la Mousson d'été de Pont-à-Mousson, où Ton plus extrême désir de Dimitriàdis, paru chez nous l'an dernier, a été mis en voix impeccablement, comme toujours, par Véronique Bellegarde. La représentation a fait un tabac.

Ton plus extrême désir, monté en Grèce en 2012. |

Parmi les films vus ces deux derniers mois, plusieurs bonheurs.

L'ile au trésor, docu de Guillaume Brac. À la base de loisirs de Cergy, dans la boucle de l'Oise, à la fin de l'été, nous suivons quelques personnages, des jeunes, des vieux, humble réalité saisie avec une belle justesse, et en même temps transfigurée par la tendresse du regard.

Étrangers (1998), fiction de Philippe Faucon, tirée d'un coffret de huit films — l'un des plus beaux cadeaux qui soient. Un jeune paumé s'enrôle dans les casques bleus en Bosnie et prend la guerre en pleine figure. Là encore, la réalité est toute proche, le regard attentif et généreux, et le récit d'un dépouillement qui rappelle, mais oui, l'immense Bresson.

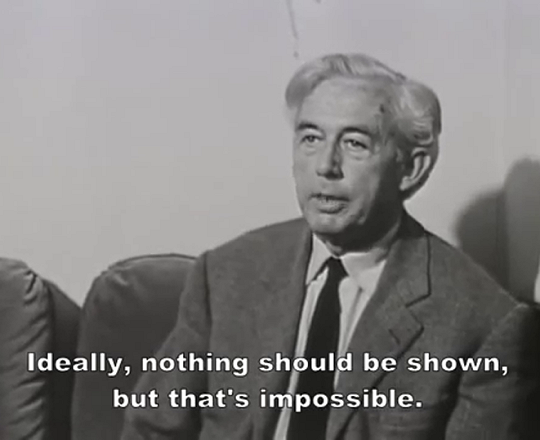

Le voilà justement, Bresson, avec Le diable probablement, son avant-dernier film (1979), le plus mal-aimé sans doute. L'un des plus extrêmes sûrement dans sa retenue, son austérité absolues. Dans le Paris de l'époque, un jeune homme désespéré par l'état du monde marche vers le suicide, se détachant de ses amis, de ses amours. Son malaise a gagné jusqu'à certains admirateurs du maître (voir les commentaires gênés de certains critiques), alors que d'autres crient au chef-d'œuvre. Pour ma part, j'ai revu le film, sinon dans l'euphorie, du moins dans une totale fascination.

Robert Bresson speaks to us. |

Deux films nouveaux, superbes.

The guilty, du danois Gustav Möller, qui se déroule tout entier dans la même salle où un flic dialogue par téléphone avec une femme séquestrée. L'habileté diabolique du scénario ne doit pas cacher sa profonde richesse humaine — désolé, on ne peut guère en dire plus...

Under the silver lake, de David Robert Mitchell dont nous avions aimé l'opus 1, The myth of the American sleepover, et adoré le 2, It follows. Voici donc le 3, qui ne déçoit pas. Encore un cauchemar, comme le précédent. Une femme disparaît, un homme part à sa recherche et à la dérive, d'énigme en énigme, de fantasmagorie en folie, dans l'immense et délirante Los Angeles. Film ô combien spectaculaire, hanté par ceux du passé qu'il salue au passage, admirablement filmé, mais aussi, comme chez Fellini, portrait désenchanté d'une civilisation malade, droguée ici par les images qu'elle accumule.

L'eau joue un grand rôle dans le film... |

Musique. À deux pas de chez nous, comme chaque année, le festival Rock en Seine. Enfin, rock... Si Gene Vincent ou Eddie Cochran ressuscitaient pour entendre ça, ça leur couperait la chique. Je n'y suis pas allé, j'ai juste entendu des flonflons de loin et cherché sur Dailytube les stars de l'année, les Psychotic monks, par exemple. Trouvé ça naïf et pauvre. Avec la foule autour, les décibels dans les oreilles et un peu de bière dans le nez, peut-être...

Toute la partie basse du Parc de Saint-Cloud isolée par de hautes barrières, un guetteur tous les dix mètres. Innovation de l'année : chacun d'eux est flanqué d'un chien, ce qui ajoute à la fête un petit côté bon enfant. L'an prochain ils seront sans doute armés, et Benalla viendra inspecter le dispositif.

Chien de flic, métier d'avenir. |

Ah, l'affaire Benalla. Minuscule et immense. Sinistre et comique. Puante et savoureuse. Ce proche du Président qui va cogner avec les flics pour satisfaire ses pulsions, comme un évêque au bordel... Cette petite frappe, quel personnage de roman ! La presse a bien fait son boulot, n'en rajoutons pas ; elle aurait pu seulement souligner davantage l'insigne maladresse, en l'occurrence, du locataire de l'Élysée, qui sous ses airs de matamore ne cesse de révéler ses limites.

Mais qui peut donc bien le soutenir encore, sinon les requins de l'entreprise et de la finance, et une bande de petits naïfs sympa peu à peu devenus de gros crétins ?

M comme Matamore |

Le départ de Nicolas Hulot, victime d'une indigestion de couleuvres ? Un beau départ, très digne. On est triste pour nous, pour le pays, pour la planète, et soulagé pour lui : qu'allait-il faire dans cette galère ? Il n'y a rien à tirer de ceux qui nous gouvernent, dans quelque pays que ce soit, ou presque. Leur devise, leur cri du cœur à tous : L'écologie, ça commence à bien faire, comme disait naguère le petit nain. Planète qui chauffe, suicide planétaire à petit feu... Ils seront bientôt les seuls que cela laisse froids. Pour les remuer, il faudra s'y prendre autrement.

Une petite nouvelle est passée inaperçue l'autre jour. Un festival vegan, en France, a été interdit, des éleveurs et des chasseurs menaçant de venir casser la gueule aux babas-cool. S'en indigner ne doit pas empêcher de s'en réjouir : si messieurs les éleveurs deviennent violents, c'est qu'ils ont senti le danger. Oui, la prise de conscience est en marche elle aussi, certains commencent à réfléchir, et même agir pour moins épuiser la planète... Moins manger de viande, c'est l'un de ces petits pas qui font les longues marches.

Mais attention les gars : si le mouvement s'accélère, la menace augmentant, les éleveurs sortiront carrément leurs pétoires et les Bayer and co vous enverront des tueurs. La violence, elle viendra d'eux d'abord.

Raymond Dumortier, chasseur vegan. |

En attendant, cap sur octobre. Au programme, Tchekhov, Dick, Israti, Mendelsohn encore, Kerangal et Simenon vieilles connaissances, Fabcaro nouveau venu, et Beckett au dessert.

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

Le bonheur délivre de la tâche d'être soi.

J'en arrivais à me demander si, dans la vie comme aux courses de taureaux, les meilleures places ne sont pas celles de l'ombre.