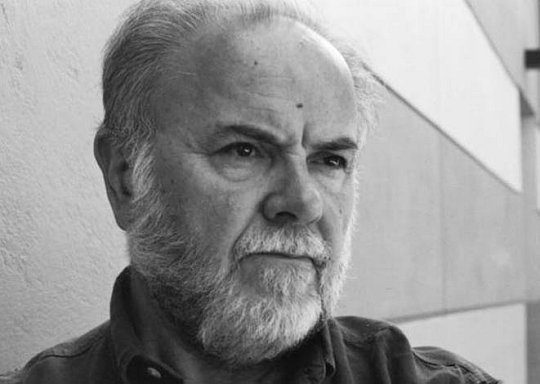

François Pouqueville et Janina au fond.

BRÈVES

N°176 mai 2018

Les amateurs de vieux bouquins, de trésors oubliés, devaient jadis hanter les bouquinistes et certaines bibliothèques — je me souviens de la vénérable Mazarine, ce temple, ce havre de paix, et du bonheur que ce fut d'y déambuler sur la pointe des pieds.

Aujourd'hui tout devient tellement plus simple ! Les raretés anciennes, désormais scannées, nous arrivent par la poste en quelques jours, ou s'affichent en trois clics, pour deux sous, sur notre écran.

Forgotten Books, for example, qui fricote avec Apple et Google (qu'ils soient bénis parfois, ces maudits !), propose plus de 700 000 titres. Dont un que je croyais introuvable : le Voyage dans la Grèce de Pouqueville.

François Pouqueville (1770-1838), personnage extraordinaire, prêtre défroqué, médecin, diplomate, écrivain, traducteur, parcourt longuement la Grèce au début du XIXe siècle. Sous le joug ottoman pour quelques années encore, le pays est alors, selon l'explorateur, moins connu que le Nouveau Monde. Son Voyage est à la fois d'un géographe, d'un géologue, d'un historien (il recherche avec passion les vestiges antiques) et d'un observateur lucide. Même s'il verse un peu dans le pathos parfois, comme le veut l'époque :

«L'Olympe, frappé de ses premiers rayons, exhalait des nuages diaphanes qui s'élevaient vers le ciel comme la fumée d'un holocauste offert aux immortels.»

Mais rares sont de telles joliesses. Nous découvrons avec Pouqueville un pays âpre, peuplé de paysans misérables, dévasté par l'occupant. Longtemps consul de France à Janina auprès du terrible Ali Pacha, il décrit en détail les horreurs de son règne dans des pages d'épouvante qui font pâlir nos films les plus gore. Nos régimes totalitaires modernes n'ont rien inventé :

«On tremblait de se parler dans les rues ; on évitait même de se saluer, craignant que des marques de politesse ne fussent prises pour des signes de compassion, ou d'intelligences secrètes. Les marchés publics étaient déserts ; on ne se rendait plus aux églises, et les mosquées étaient abandonnées. Des patrouilles nombreuses parcouraient les rues, des délateurs travestis épiaient les moindres discours ; et un funèbre soupçon planait sur toutes les têtes, qui étaient aussitôt frappées qu'accusées. On n'osait tenir de feux allumés chez soi, dès que le soleil était couché ; et on appréhendait, même en famille, de se livrer aux épanchements de la confiance, persuadés que sous un gouvernement sanguinaire, les pierres mêmes des prisons ont de l'écho.»

Pouqueville, d'abord méfiant vis-à-vis des Grecs, apprit leur langue, les écouta, et en vint à soutenir vaillamment leur combat pour l'indépendance. Que cet homme remarquable, aujourd'hui oublié, soit loué dans les siècles des siècles !

François Pouqueville et Janina au fond. |

En 1813, la région d'Épire qui correspond à l'actuelle frontière gréco-albanaise fut ravagée par une épidémie de peste. Pouqueville décrit brièvement sa visite mouvementée dans une petite ville où ses sages conseils de médecin occidental furent balayés par des chefs religieux chrétiens, musulmans et juifs, aussi bornés les uns que les autres.

De ces quelques lignes, Stavroùla Dimitrìou a tiré tout un roman, L'âme du miroir, que j'ai traduit pour publie.net (parution début mai). Roman historique si l'on veut, où revit l'une de ces communautés disparues, et d'autant plus fascinantes pour nous, où races et religions se mêlaient, comme dans presque toute la Méditerranée orientale d'alors. L'auteur la recréée avec une vie, une couleur extrêmes, mais le plus beau dans son livre, c'est la force de la vision, son lyrisme halluciné. Les superstitions, les délires se déchaînent, la nature, le ciel, les astres sont des êtres vivants, avec la peste c'est la terre entière qui est malade, et cette chronique fidèle prend des allures de vaste danse macabre où souffle un vent d'Apocalypse.

Cette impressionnante Âme du miroir n'a pas eu en Grèce tout le succès qu'elle méritait ; sera-t-elle un jour, comme Le peintre et le pirate de Còstas Hadziaryìris naguère, mieux connue à l'étranger que dans sa patrie ?

Quand frappe la peste... |

Décidément très philhellène en ce printemps, publie.net sort également Douleur du vendredi saint de Yòrgos Ioànnou, déjà disponible en version numérique, tandis que notre Miel des anges réédite Le sarcophage du même Ioànnou, paru chez Climats voilà vingt-cinq ans, épuisé depuis.

Voilà deux recueils de nouvelles assez différents. Dans Le sarcophage, publié en 1971, Ioànnou revit sa jeunesse à Thessalonique, les souffrances de l'Occupation puis de la Guerre civile, par petites touches aiguës, avec un art du demi-mot éblouissant, fruit d'un long apprentissage (on ne peut pas se dire démocrate car la Dictature fait rage, on ne peut pas s'avouer homosexuel car la société ne le tolère plus et pas encore) ; à travers son histoire personnelle l'auteur capte comme bien peu avant ou après lui l'âme de sa ville et de tout son pays : l'héritage antique, Byzance et la religion, les traditions populaires. C'est dans ce Sarcophage qu'on trouve «Le lit», récit déchirant de la rafle des Juifs en 1942.

Douleur du vendredi saint, dix ans plus tard, est moins ouvertement autobiographique ; on y retrouve la même thématique — solitude, amours impossibles, Éros et Thanatos —, mais l'écriture a changé, plus aventureuse, fiévreuse, hallucinée ; la nouvelle éponyme, où du Vendredi saint à Pâques érotisme et religion s'étreignent dans l'allégresse, restera ce que Ioànnou a écrit de plus flamboyant.

Peu de livres m'ont autant marqué que ces deux-là, voilà trente-cinq ans. Et ils me parlent toujours.

Thessalonique, 1942. Les Juifs rassemblés avant le départ. |

La récolte de printemps du Miel des anges est également riche de trois poètes grecs parmi les tout meilleurs.

Tàkis Sinòpoulos, qui vécut aux premières loges la Résistance et la Guerre civile, revit ce cauchemar, cette horreur, tantôt dans les poèmes de Banquet funèbre au grand souffle déployé, tantôt dans les vers intenses, resserrés du recueil Pierres. Témoin «Bilan», bijou sombre qui résume toute l'œuvre et dont le pouvoir sur moi ne faiblit pas :

Que nous est-il resté du décor ? La chaise et l'autre chaise, le brusque tournant du vent.

Ou bien, disons, feu le soleil avec ses vitres et ses oiseaux.

Comme nous avançons et approuvons, oui, nous nous trouverons, je me souviendrai de toi.

Ce qui se déplace et passe et n'est pas entendu, à peine entendu dans les mots.

Volte-faces, reprises, béances, et l'abandon, surtout l'abandon.

Ce qui est parti sans partir, le mur qui respire, la pierre a son ombre, l'épine a sa lune,

l'humble trésor laissé sans défense aux dents de la forêt,

le vallon oublié dans l'auge du silence, et sa goutte d'eau noire.

Dis-moi, que reste-t-il encore ?

Le poète à la fin de sa vie. |

Katerìna Anghelàki-Rooke a chanté la nature et l'amour tout au long de ses nombreux recueils avec une rare ferveur. Peu de poésies auront été aussi sensuelles, au sens le plus large. Ses derniers poèmes se font plus élégiaques et nostalgiques, mais dès le début elle a eu conscience de la fuite du temps :

Mon corps est une petite échelle que je pose contre le mur du monde. Je l'escalade, je tends le cou pour voir derrière le mur, derrière le rempart du sentiment. De plus en plus l'échelle oscille, de plus en plus je la dédaigne et veux m'abandonner sans lest à la vision des jardins. Pendant des jours je songe aux profondeurs de terre de l'union charnelle qui soutient les pelouses et toutes les racines de cette végétation effrénée. J'observe mais vient la fatigue. L'échelle est secouée sans cesse et les lumières éclairant le parc se font laiteuses et tournent à la nuit. Au bout d'un nombre d'années inconnu mais précis j'aurai oublié tous mes exercices dans le chaos. Je serai l'échelle pourrie oubliée contre le mur du jardin.

La poétesse au soleil. |

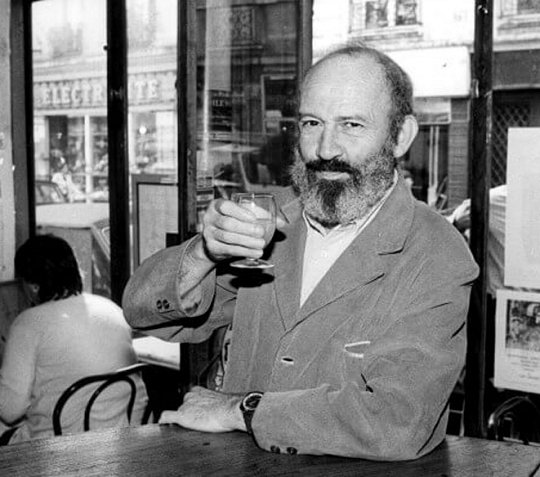

Mihàlis Ganas, lui, a charmé ses lecteurs français avec un petit livre de proses, Quelques femmes (Quidam), mais c'est avant tout un poète, l'un des plus grands de sa génération. Témoin ce volume, Poésie I, contenant l'intégrale de ses trois premiers recueils. Ils datent des années 80, et la suite viendra dans un an.

Ganas a grandi dans un village perdu d'Épire, avant de s'exiler à Athènes. Il fait dialoguer tout naturellement le passé campagnard et le présent urbain, les morts et les vivants, mais aussi le réel et le rêve. Le fantastique, chez lui, affleure un peu partout :

Nous rentrions à la maison par le sentier

avril de tous côtés mer moutonneuse

et plus on avançait sous les platanes

plus ils se taisaient pas un souffle

mais elle regardait en moi

ses yeux frais dans la lueur des cierges

et je sifflais je me souviens Christ est ressuscité.

Le ciel auparavant chargé d'étoiles

se changeait en drap blanc mouillé.

À deux pas de la fontaine son frère,

l'eau coulait de son pantalon, de sa gourde

— Christ est ressuscité, comment va, comment veux-tu

depuis un an qu'il était mort.

Il s'est tourné vers nous tout s'est illuminé

comme une photo qu'on prend la nuit.

Le poète aujourd'hui. |

Trois poètes que je découvris en même temps, dans les années 80, avec émerveillement. Je les avais déjà publiés, je les reprends maintenant de façon plus complète avec un bonheur encore plus grand, pour les quelques dizaines de lecteurs francophones qui sont prêts à les entendre.

Six livres grecs d'un coup ! Sur le plan commercial, on peut se demander si c'est bien raisonnable. Mais les Grecs le sont-ils ? Pour les amateurs de raisonnable, il y a la Suisse allemande, par exemple.

Zürich meine liebe |

Au temps de Charlemagne, dit-on, le trône pontifical fut brièvement occupé par une femme !

C'est une pure légende, hélas. Mais la papesse imaginaire a donné naissance, Dieu soit loué, à de jolis enfants de papier, au premier rang desquels un roman du grec Emmanouïl Roïdis, publié en 1866 : La papesse Jeanne. On est surpris de voir naître dans un pays alors soumis à un clergé aussi puissant que rétrograde une œuvre aussi allègrement anticléricale. L'auteur renchérit sur la légende avec un mépris souverain pour ces nobles vieilles dames, la vérité historique et la vraisemblance, et tape sur l'église à coups acharnés avec une verve euphorisante. Voltaire lui-même eût trépigné de joie en lisant ceci :

Le bienheureux empereur coulait des jours exempts de soucis ; il comptait les œufs de ses poules, réglait ses horloges et ses États, jouait avec ses filles et son éléphant, don du calife Haroun, condamnait à une modique amende les assassins et les voleurs, et pendait aux arbres de son jardin tous ceux de ses sujets qui mangeaient de la viande le vendredi ou qui crachaient après la communion.

Ce qui suit, de même, eût fait hocher gravement la tête au même Voltaire :

C'est seulement par les prêtres et les bourreaux que les hommes deviennent un docile troupeau, offrant un dos obéissant aux ciseaux du tondeur.

L'auteur fut excommunié (ce qui ne dut pas l'affecter gravement) et son livre connut un beau succès de scandale. Certains traitent aujourd'hui avec dédain cette œuvre d'un homme jeune qui la renia lui-même plus ou moins par la suite ; il n'empêche : cette parodie féroce des vies de saints n'est pas seulement une œuvre de salubrité publique, qui remet la religion à sa place et donne de précieuses leçons de relativisme. La papesse Jeanne déborde de belles formules :

Nous ne levons les yeux au ciel que lorsque nous ne savons que faire ou espérer sur la terre, et nous ne baisons les saintes images que lorsque nous n'avons rien d'autre à embrasser.

Ces pages au sourire tantôt badin, tantôt plus grinçant, sont scandées par des métaphores cocasses, parfois somptueuses :

...après une longue poursuite la main de son héros se reposa enfin sur le sein de sa troisième ou quatrième héroïne, de même que l'arche sur le mont Ararat.

Morceau de choix, petit chef-d'œuvre d'ironie, La papesse Jeanne fut traduite notamment par Alfred Jarry et Jean Saltas. La drôlesse ainsi francisée est le clou du volume III des œuvres de Jarry en Pléiade, un fourre-tout qui se réduirait sans elle à des fonds de tiroir.

Eh oui, elle accouche en pleine procession ! |

Religion (suite), auteurs grecs (suite) : dans Les sensibilités religieuses blessées de Jeanne Favret-Saada, sous-titré Christianismes, blasphèmes et cinéma, 1965-1988, nous avons vu Suzanne Simonin, la religieuse de Diderot, de Jacques Rivette, ridiculiser les dévots franchouillards qui souhaitaient la bâillonner. Ce mois-ci, le duel entre les intégristes anglais et les Monty Python à propos de La vie de Brian tourne à l'avantage de ces derniers, thank God, malgré certaines failles des institutions britanniques, par ailleurs plutôt démocratiques. Puis on repasse en France avec, en particulier, le Je vous salue, Marie de Godard en 1985, qui déclenche une nouvelle tempête dans les bénitiers, plutôt comique et dérisoire.

Trois ans plus tard, cependant, Martin Scorcese sort La dernière tentation du Christ. Le film n'est en rien blasphématoire, ce qui n'empêche pas les réactions outrées des crétins de Dieu américains, que l'on sait redoutables, ni celles de nos dévots hexagonaux, et c'est là que la farce vire au drame : lors de la sortie française, les nervis de Dieu se déchaînent, des salles sont incendiées, un spectateur va rester handicapé à vie. On ne saura jamais si Dieu est encore vivant, mais la connerie intégriste, elle, est immortelle.

La réaction de Mgr Lustiger, sur le mode «Ce n'est pas bien, mais ils l'ont cherché tout de même, faut pas nous exciter», annonce étrangement celle des petits gars de banlieue anti-Charlie trente ans plus tard — sans les excuses qu'ont ces enfants perdus. C'est là d'ailleurs la thèse principale du livre : l'intolérance et la violence de certains chrétiens d'hier ont ouvert un boulevard à celles des islamistes d'aujourd'hui.

Le mois prochain, suite et fin de la saga : l'affaire Rushdie.

La Grèce dans tout ça ? Le film de Scorcese est adapté d'un roman de Nìkos Kazantzàkis, La dernière tentation. L'auteur imagine que Jésus, au départ, ignore être le fils de Dieu, qu'il refuse d'abord d'y croire, qu'il s'y résout malgré lui, ce qui — sans pour autant démentir les Évangiles — le rend bien plus attachant que les images d'Épinal habituelles. Ma parole, j'ai presque envie de le lire, ce bouquin ! L'essentiel de l'œuvre du grand Crétois est réédité aux éditions Cambourakis. Son chef-d'œuvre, à mon avis, n'est pas Alexis Zorba (le trop fameux Zorba the Greek), mais une fascinante autobiographie, Lettre au Gréco.

1988 : manifestants contre le film de Scorcese. |

Cette fois, on quitte la Grèce. Un astronaute écrit à sa Dulcinée :

Voilà donc vingt-quatre heures que nous décrivons notre orbite autour de ce globe, qui se réduit pour Archibald aux dimensions d'un ballon de foot-ball et, pour moi, à votre seule présence. Où est le temps où vos parents me reprochaient de tourner autour de vous ? Je tourne, et j'éprouve l'impression, en ce moment même, de vous aimer avec l'approbation de l'univers. Comme disent les astronomes au sol : quelle révolution !

Quand on aime et/ou quand on écrit, il suffit parfois d'une phrase réussie, peut-être, pour se faire aimer. En voilà plusieurs d'un coup ! On les trouve — parmi bien d'autres du même genre — dans Quat'saisons d'Antoine Blondin, publié en 1975 à la Table ronde et tiré au sort par Carole. Ces nouvelles charmantes sont contées avec un sourire malicieux, un zeste de mélancolie, une grâce un peu désuète, de jolis jeux de mots (on pense alors à Blondin chroniqueur sportif, aux papiers pétaradants de calembours) et aussi bon nombre de fulgurances douces à se mettre à genoux devant, comme cette évocation de Mozart,

le génie le plus pur et le plus cher à l'humanité, un petit frère sublime pour tous les fils uniques, un bâton de jeunesse pour toutes les âmes chancelantes.

À la tienne, Antoine. |

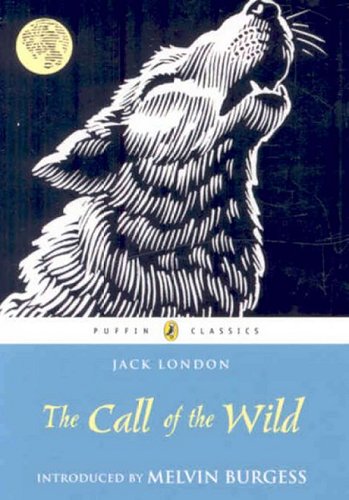

Après cette musique de chambre, une envie de grands espaces nous prend ? Alors Jack London ! Courons tout de suite au meilleur : The Call of the Wild, traduit d'abord (mal) par L'appel de la forêt, puis par L'appel sauvage, ce qui est nettement mieux.

Nous sommes dans le Grand Nord canadien à la fin du XIXe siècle, au moment de la Ruée vers l'or. Le héros, c'est Buck, un chien volé à ses bons maîtres californiens pour subir la rude existence des chiens de traîneau. Allant de maître en maître et d'épreuve en épreuve, il ressentira de plus en plus fort, comme ses compagnons canins, l'appel du monde sauvage.

Buck, c'est Superdog, une force de la nature, on aimerait lui voir quelques faiblesses, elles le rendraient plus... j'allais dire humain, mais qu'importe, la force du récit nous emporte. On croirait que l'auteur a passé toute sa vie là-bas, et non quelques semaines. On lit en grelottant, on est sensible comme les chiens à l'appel du monde sauvage :

Chaque nuit, à neuf heures, à minuit, à trois heures du matin, s'élevait leur chant nocturne, bizarre et lugubre, à quoi Buck se joignait avec délices.

Avec l'aurore boréale flamboyant froidement au-dessus d'eux, les étoiles dansant leur ballet glacé, et la terre engourdie sous son linceul de neige, ce chant des huskies aurait pu être un défi lancé par la vie, mais il était modulé en mineur, en longs gémissements et demi-sanglots, c'était plutôt un plaidoyer pour la vie, l'expression du labeur d'exister. Un chant très ancien, ancien comme la race elle-même — l'un des premiers chants d'un monde plus jeune en un temps où les chants étaient tristes. Cette plainte qui attirait Buck si étrangement était pleine de la douleur d'innombrables générations. (...) Et cette attirance montrait à quel point il prêtait l'oreille, par delà l'époque du feu et du foyer, aux rudes commencements de la vie, aux époques hurlantes.

La traduction trouvée sur Internet n'étant qu'un fade rewriting, c'est moi qui traduis là en écoutant l'écriture de London, rugueuse, puissante, avec ses gaucheries et ses éclairs, charriant graviers et pépites.

Chien ? Loup ? |

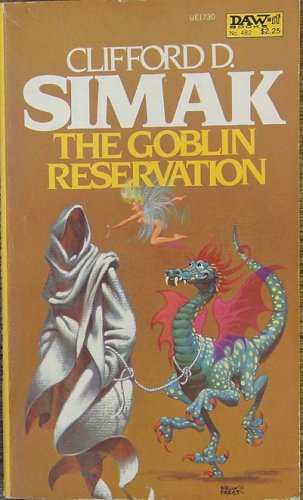

Un voyage dans le temps, carrément ? Dans le futur ? Eh bien voici, dans notre série SF, de Clifford D. Simak, The Goblin reservation, en v.f. La réserve des lutins. Nous sommes au XXVe siècle. La terre est peuplée d'humains, mais aussi de lutins, de fées et de trolls, il y aura même un dragon dans le final ; parmi les protagonistes, un Neandertalien ramené du passé, un fantôme et Shakespeare himself. Le héros revient sur terre pour s'apercevoir qu'il s'est dédoublé, que son double est mort, que lui-même n'a plus ni home ni job... Excellent début, la suite n'est pas mal non plus, on suit des conversations burlesques fort savoureuses, et l'on apprécie l'amusant contraste entre l'action, souvent improbable, et le campus américain à l'ancienne où cela se déroule, décor paisiblement anachronique.

Le crépuscule imprégnait le campus comme une brume bénie, estompant les contours des édifices, changeant les mails en gravures tirées de livres romantiques.

Il est vrai que vers la fin la burlesquerie s'accentue, vire au délire et la machine tourne alors un peu à vide, mais l'auteur est un maître du genre et il serait inconvenant, voire dangereux, de mettre en doute son talent : les fans de SF sont parfois passionnés jusqu'à la véhémence.

Bonne traduction de Barbara Kamir, même si, là encore, les arêtes du texte sont un peu émoussées.

Une partie seulement de la troupe... |

Harry Mathews, américain francophile, oulipien, poète, auteur de onze romans, dont deux traduits jadis par son ami Perec, a quitté ce monde l'an dernier. Il venait d'achever son chant du cygne, le voici : Le jumeau solitaire, chez P.O.L.

Dans une ville portuaire non précisée, vivent deux jumeaux différents comme le jour et la nuit, qu'on ne voit jamais ensemble. Le dévoilement de leur secret sera retardé par une kyrielle d'histoires imprégnées d'une étrangeté diffuse et d'un non moins impalpable humour. Peu à peu, sous la surface lisse, on voit des gouffres s'entrouvrir...

Mathews est un maître conteur, qui nous mène par le bout du nez avec une élégance discrète, et la traduction de Laurence Kiefé a les mêmes qualités.

Est-il besoin de traduire ? |

Ma maison de Geronimo. Étrange, ce titre. Pourquoi Geronimo ? L'auteure, Marie Huot, ne nous le dira pas, nous n'avons donc pas besoin de le savoir. Voilà l'une des vertus de la poésie : nous habituer à l'idée qu'il y a plein de choses qu'on ne comprend pas.

C'est donc un livre de poésie, publié chez Al Manar l'an dernier, c'est long comme un petit roman et plutôt narratif : nous avons là non pas une maison, mais deux, de vieilles maisons de famille pleines de souvenirs et de fantômes, et plusieurs personnages : deux femmes, deux grandes amies qui s'écrivent, qui vont vieillir puis mourir, leurs enfants puis leurs petits-enfants, des filles surtout, quelques silhouettes de garçons au second plan, plus des animaux, plus la femme qui écrit l'histoire. Les jours et les années passent, les sentiments vont et viennent, souvent douloureux, parfois violents.

Peut-être serai-je toujours prise dans quelque chose de trop grand pour moi, pour mon corps de femme et mon envie d'être. Peut-être que toujours quelque chose me dépassera et cherchera à m'engloutir.

Tout ce qui me traverse me foudroie.

Le remède ne serait-il pas d'écrire, comme Victorine et Aimée Éléonore, ou celle qui raconte ?

J'écris pour enrouler le monde dans des images

et y poser la main comme sur une bête apprivoisée...

Car comment l'expliquer enfin

qu'écrire est devenu le seul lieu habitable...

Certains mots, c'est curieux, louchent un peu, il y a des cousines germines, un visage avec des brins de beauté et des taches de douceur, et des images inattendues, aiguës, qui elles aussi rendent aux choses que l'on voit leur fraîcheur. La voix qui parle ici garde jusque dans le cri une étrange douceur, comme si elle nous murmurait à l'oreille, la poésie circule dans ces lignes comme le sang dans les veines, et en refermant le livre lu d'une traite, on ne sait sans doute pas ce qui s'est passé au juste, mais quelque chose est advenu, on le sent, quelque chose de fort.

«Dans ma maison de Geronimo les tables sont encombrées de livres, de papiers et de corbeilles à raisins...» |

Brassens, huitième album, 1964, avec l'archiconnu «Les copains d'abord», mais aussi dix autres chansons et à chaque album davantage de redécouvertes, les plus anciennes étant les plus connues.

Il en aura fait grincer des dents, cet album, avec ses «Deux oncles», nouveau brûlot antimilitariste, et «La tondue», coup de pied au cul de ceux qui, en 44, après avoir filé doux face aux Teutons, se défoulèrent sur des femmes sans défense. Le poète, lui, ne joue pas les fiers-à-bras comme eux :

J'aurais dû dire un mot pour sauver son chignon

Mais je n'ai pas bougé du fond de ma torpeur

Les coupeurs de cheveux en quatre m'ont fait peur...

J'avais oublié «Le mouton de Panurge», portrait amer d'une fille qui dégrafe sa robe non par amour ou par plaisir, mais parce «Que c'est la mode et qu'elle est snob». J'avais oublié «Le petit joueur de flutiau» et son sympathique dédain des honneurs. Je ne me souvenais plus que «Saturne» était une très émouvante chanson d'amour. Et si je me rappelais «Le 22 septembre aujourd'hui je m'en fous», j'avais oublié les splendeurs qui précèdent ce refrain :

Jadis ouvrant les bras comme une paire d'ailes

Je montais jusqu'au ciel pour suivre l'hirondelle

Et me rompais les os en souvenir de vous

Le complexe d'Icare à présent m'abandonne

L'hirondelle en partant ne fera plus l'automne...

Et même la fin :

Et c'est triste de n'être plus triste sans vous...

Photo trompeuse : |

Beaucoup de vadrouilles encore en ce mois d'avril, peu d'occasions de se poser pour voir un DVD ou sortir jusqu'à une salle obscure. Pas de chefs-d'œuvre bouleversants au tableau, mais quatre films fort estimables.

Une astucieuse comédie de Sophie Fillières, La belle et la belle, illuminée par Sandrine Kiberlain que l'âge rend plus belle que jamais.

De Guillermo del Toro, La forme de l'eau, qui zieute un peu, c'est vrai, du côté de Gilliam et de Jeunet, mais quelle invention tout de même ! quelle poésie !

L'île aux chiens, film d'animation de Wes Anderson, qui nous en met plein la vue lui aussi — même si chacune des œuvres du monsieur me laisse vaguement insatisfait. Est-ce dû cette fois au fait que je préfère les chats ?

Et enfin, de son quasi homonyme, le Suédois Roy Andersson, Chansons du deuxième étage, de 2000, en DVD sous-titré anglais. Attention, ça décoiffe, comme toujours chez cet hurluberlu génial : une suite de scènes tournées en plans-séquences fixes, lentes, bizarroïdes, entre Beckett et Keaton, Tati et Angelopoulos. C'est à la fois glauque et pétillant, sinistre et rigolard. Mérite un détour !

L'une des scènes les plus fortes. |

L'actualité ? Tout n'est pas si sombre.

Victoire à Notre-Dame-des- Landes — enfin, deux tiers de victoire, c'est mieux que rien.

Les prétendus terroristes de Tarnac blanchis, leurs grotesques persécuteurs déculottés.

Trois poisons tueurs d'abeilles interdits enfin — après vingt-cinq ans de luttes il est vrai.

D'accord, presque tout reste à faire.

«Délit de solidarité» : quelle violence dans ces mots ! Martine Landry, d'Amnesty International, était jugée l'autre jour pour avoir aidé des migrants. Elle encourt 30 000 euros d'amende, cinq ans de prison, mais elle a gagné l'admiration et la reconnaissance de ceux d'entre nous qui n'ont pas encore viré salauds. Ce qui fait encore pas mal de monde, même en ces temps de déclin moral.

ZAD = (au départ) Zone d'aménagement différé. |

Le mois prochain, si tout se passe bien, nous aurons lu Calvino, Véry, Berry, Baqué, France (Anatole), Toulet, Mendelsohn, Strougatski, Doisneau, Davodeau, Rabaté, olé !

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

Il est plus désirable de cultiver le respect du bien que le respect de la loi.

Une civilisation a toujours besoin de Barbares, et quand elle en manque, elle en fabrique.