The DVD.

BRÈVES

N°175 avril 2018

Participer au concert de Katerìna Fotinàki à Carcassonne et à celui d'Ouranìa Lampropoùlou et Marìa Sìmoglou à Héricy ; présenter les poétesses Dìmitra Christodoùlou à Lyon et Katerìna Anghelàki-Rooke à Issy-les-Moulineaux, puis un certain Homère à Gif-sur-Yvette ; retrouver ma consœur Sophie Benech et notre cinéaste Henry Colomer à l'excellente librairie Atout Livre de Paris (12e) pour causer traduction et revoir un bout du film Des voix dans le chœur, quels bonheurs ! Oui, mais où trouver le temps d'écrire ces pages mensuelles, en ce mois de mars débordant ? D'autant que la fin du mois va être occupée par certain voyage en Grèce dont on reparlera le mois prochain...

The DVD. |

Ces notes seront donc rapides, et pour une fois on va carrément shunter le tiré-au-sort du mois : L'Essai sur le principe de population du révérend Thomas Robert Malthus est une lecture certainement édifiante, mais on connaît déjà, globalement, sa thèse : la population de la planète augmentant plus vite que ses ressources, il est urgent de limiter les naissances. Y a-t-il vraiment de quoi faire tout un livre ? Cela paraît une évidence à l'adepte de la décroissance que je suis — comme à toute personne lucide aujourd'hui —, mais d'autres aspects de la doctrine malthusienne, à commencer par son refus glacial d'aider les défavorisés, ne donnent guère envie de le fréquenter. Reposez donc en paix, révérend, nous vous laissons tranquille.

Cauchemar... |

Lisons Jeanne Favret-Saada, par exemple. L'ouvrage-culte de cette ethnologue hautement originale, Les mots, la mort, les sorts, sur la persistance de la sorcellerie de nos jours dans la campagne française, que je lus naguère, avait de quoi envoûter son lecteur.

Sa nouvelle étude, Les sensibilités religieuses blessées, sous-titré Christianismes, blasphèmes et cinéma, 1965-1988, nous retrace le perpétuel combat que se livrent, dans nos sociétés occidentales actuelles, les partisans de la liberté d'expression et les dévots de toute sorte. Ne l'oublions pas : avant que l'islamisme se déchaîne, les lobbys chrétiens eux aussi ont fait très fort. Ce livre le rappelle, de façon éclatante, à travers quatre récits : ceux du martyre que subirent alors quatre films persécutés.

Le premier : Suzanne Simonin, la Religieuse de Diderot, de Jacques Rivette, sort en 1966. J'ai dix-huit ans, je suis fou de cinéma et d'Anna Karina qui joue le rôle-titre, et je me souviens que le film, au demeurant fort bon, n'avait rien de scandaleux. Et pourtant, quel raz-de-marée d'indignation et de haine alors, venant de personnes qui pour la plupart n'avaient même pas vu la chose !

Nous avons là un vrai roman que l'auteure déploie sur 140 pages, une comédie cruelle, un festival de magouilles, de maladresses, d'hypocrisie, de mauvaise foi et de foi mauvaise, la sphère catholique se vautrant dans le ridicule une fois de plus. On rit beaucoup, d'un rire grinçant, voire indigné, quand on voit les lois cyniquement violées par le pouvoir gaulliste, et de Gaulle en personne mochement mouillé dans l'affaire. Le blasphème, il s'en foutait bien sûr, mais il laissa ses chiens aboyer puis mordre, craignant de perdre des électeurs. Le grand homme se montra, là encore, petit.

La rencontre de l'enquêteuse avec Bruno Cheramy, maître des requêtes au Conseil d'État, porte-flingue du ministre Peyrefitte, lui a laissé «un fort sentiment de malaise : pendant plus de deux heures, dans un salon du Conseil d'État, j'avais entendu l'un de ses notables évoquer sans grand embarras les gravissimes abus de droit qu'il avait autrefois commis sur ordre de ses chefs, parmi lesquels le Président de la République, au nom d'une conception monarchique de l'État.»

Ce qui console, c'est de relire les trésors d'éloquence des pro-rivettiens de l'époque, d'entendre siffler leurs flèches acérées, dont la lettre cinglante de Godard à Malraux ; c'est de voir une religieuse irréprochable, sœur Marie-Edmond, de la congrégation des Auxiliatrices des Âmes du Purgatoire (je n'invente rien, croix de bois croix de fer !), s'opposer bravement à sa hiérarchie imbécile — pléonasme —, incitant Dieu à envoyer les bourreaux de Rivette au Purgatoire, et non, comme ils le méritent, en enfer.

Voilà un livre à savourer, à siroter. Nous gardons le reste pour le mois prochain, avec La vie de Brian des Monty Python, Je vous salue Marie de Godard et La dernière tentation du Christ de Scorsese. Doux Jésus !

Anna-Suzanne. |

«Le plus grand roman du XXe siècle, et de loin..» C'est ce qu'un certain Chtcheglov tonitrue sur le rabat d'un roman paru en 1944, Des êtres se rencontrent et une douce musique s'élève dans leurs cœurs, d'un Danois nommé Jens August Schade, aux éditions Ivrea.

Le plus grand, je ne saurais le dire, mais l'un des plus étranges assurément. Et des plus impossibles à résumer. On est à Copenhague, à Rio, à New York et d'autres lieux, on voit défiler des personnages qui changent de nom, des scènes qui se répètent, des hallucinations, des apparitions, des réapparitions, des télépathies, des vols, des meurtres et autres horreurs, des élans poétiques, des fornications exquises et de vibrants éloges de la fornication, tout cela baignant dans une effervescence continue, une allégresse, comme si l'on s'était pinté, comme si l'on avait reçu des ailes et le don d'ubiquité. On rit, on pleure, on se dit bientôt qu'on s'est payé une bonne tranche, est-il besoin d'aller jusqu'au bout ? Et l'on quitte la fête avant la fin, assez bu comme ça, sur la pointe des pieds, non sans ramasser quelques pépites pour les copains :

«Vous pouvez tranquillement dire que mon esprit est un caillou difficile à pénétrer. Cependant, tout mon être est comme une orange pourrie, juste bonne à y enfoncer le doigt.»

«Avec leur chanson, les oiseaux vous font fondre le cœur comme un morceau de sucre dans le café, comme si toute la terre était réunie en vous dans un chant d'oiseau.»

«Et elles sentaient une force en elles, la force des puissants battements d'ailes des mouettes.»

«Je me sentais comme une bouteille de Leyde sous l'influence de ce jeune homme. Je n'aurais eu qu'à le toucher pour qu'un orage éclatât dans les nuages de mon esprit et que de ma tête et de mon corps jaillissent des étincelles et des éclairs...»

«Ah ! avoir cet homme comme amant pour une nuit, ce serait comme balayer le parquet d'une chambre poussiéreuse et voir la saleté de plusieurs années disparaître.»

La traduction est au diapason : insaisissable. Ce français vaguement allumé, titubant parfois, est-il un reflet virtuose des ivresses langagières de l'auteur, ou un décalque gauche qui sent le danois sous les bras ? X est-il un tâcheron ou un littéraliste inspiré, demeuré dans l'ombre ?

Il mériterait un CARNET DU TRADUCTEUR à lui tout seul.

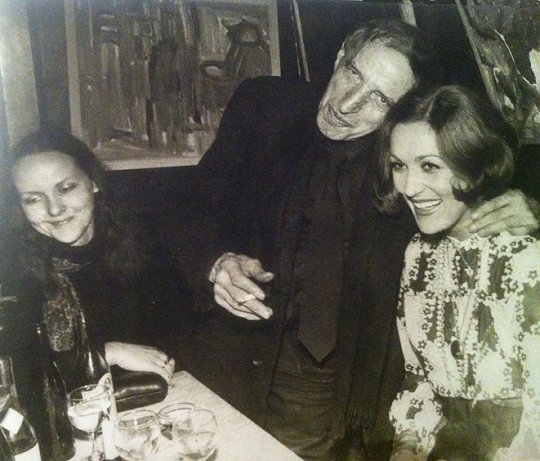

L'auteur en bonne compagnie. |

The Left Hand of Darkness (La main gauche de la nuit, Le livre de poche), d'Ursula Le Guin, classique de la SF, est traduit de façon plus orthodoxe et semble-t-il excellente par feu Jean Bailhache. Et le résumé, cette fois, ne devrait pas poser problème : un envoyé de la terre se retrouve sur une planète lointaine, très froide, dont les habitants sont sexués de façon intermittente et alternative, tantôt hommes, tantôt femmes. L'envoyé, dont la sexualité terrienne normale paraît monstrueuse aux autochtones, va subir toutes sortes d'épreuves et d'avanies dans les deux pays ennemis, manquera mourir et vivra une relation complexe, très intense avec l'un des locaux.

L'auteure parvient à rendre crédible, par mille détails astucieux, cette civilisation si différente, installant du même coup un dépaysement, un malaise délicieux. Le lecteur friand de péripéties spectaculaires trouvera lui aussi son compte (un peu longuette sans doute, la traversée du pays glacé à la fin), mais le cœur du livre, c'est sa dimension politique, l'opposition entre deux pays aux mentalités différents, les intrigues d'une sournoiserie raffinée, et plus généralement les relations si difficiles entre l'envoyé et ses hôtes, pleines d'incompréhensions et de malentendus. Tout cela existe également sur terre, mais la SF nous tend ici comme ailleurs sa loupe afin de nous aider à voir plus nettement ce que nous sommes.

Et quelle belle écriture, raffinée dans sa simplicité, forte, quel souffle, quelle poésie par moments :

«La tempête fait alors un bruit inimaginable, et nous ne pouvons nous faire entendre à moins de hurler. Parfois, au contraire, le silence de la nuit est si parfait que l'on pense à celui qui dut exister avant la formation des étoiles, ou qui règnera quand tout aura péri.»

J'ignorais tout d'Ursula Le Guin : il y a d'autres planètes dans son système solaire ; celle-ci donne très envie de les visiter.

L'auteure nous explique le titre. |

Souvenirs dormants, le dernier Modiano, je l'ai acheté dès sa parution, à l'automne dernier, mais avant de le lire je l'ai gardé six mois, comme une friandise. Et comme toujours j'ai adoré. C'est drôle, je ne me souviens de rien. Normalement c'est mauvais signe ; ici, non. Il y a comme ça des magiciens qui à la fin vous disent, Et maintenant, oubliez.

Les rêves aussi, ils vous filent entre les doigts au réveil. Je me raccroche aux fragments que j'ai notés en lisant :

«Je me suis assis et j'avais l'impression d'être englué dans un rêve.»

«Il me semblait que j'avais déjà vécu cette scène dans un rêve.»

«...je n'avais pas l'impression que le temps avait passé. Au contraire, il s'était arrêté, et notre première rencontre se répétait avec une variante...»

Il fouille dans ses souvenirs, sa mémoire est comme une ville où il erre, comme dans ce Paris où il nous ramène obstinément, à la fois précis et flou, peuplé de fantômes.

«Au cours de ce travail que l'on fait à tâtons, certains noms brillent par intermittence tels des signaux qui vous donneraient accès à un chemin caché.»

Il croisait jadis des personnes dans des quartiers différents, et s'en voulait de ne pas faire connaissance : «Du carrefour partaient de nombreux chemins et j'avais négligé l'un d'eux qui était peut-être le bon.»

Oui, tout le récit, avec plus d'insistance encore que les précédents peut-être, tourne autour de l'idée d'éternel retour. Retour obsessionnel à sa jeunesse malheureuse, pour l'exorciser, mais aussi au moment lumineux où une nouvelle vie a commencé, «celle que j'avais vécue jusque là [m'apparaissant] comme un rêve confus dont je venais de me réveiller». Retour sur le passé afin de «le vivre beaucoup mieux que la première fois, sans les erreurs, les accrocs et les temps morts... ce serait comme de recopier au propre un manuscrit couvert de ratures...»

La mélancolie restera toujours, mais le bonheur aussi : ne faut-il pas comprendre, comme l'image ci-dessus nous y invite, que ce bonheur, c'est l'écriture ?

Modiano à Stockholm, 2014 |

En publiant parallèlement une pièce de théâtre, Nos débuts dans la vie, chez Gallimard aussi, Modiano voulait-il souligner la fraternité entre les deux œuvres, ou craignait-il d'exposer tout seul un texte ressortant d'un genre dont il n'est pas familier ?

Évidente, en effet, la parenté thématique — même si tout cela se passe dans un théâtre, lieu inhabituel chez l'auteur. (Mais l'un des personnages ne dit-il pas que dans les théâtres rien ne change et le temps s'arrête ?) Et si la magie opère à la lecture, on se demande ce que cela donnerait sur scène. Les créatures modianesques sont des fantômes, quel metteur en scène saurait leur donner vie, mais pas trop ? Le lieu idéal pour donner cette pièce ne serait-il pas, plus qu'une scène, la radio ?

L'un des personnages dit qu'il a eu longtemps l'impression d'étouffer, «jusqu'au jour où je me suis trouvée pour la première fois sur une scène de théâtre... Malgré le trac, je respirais comme je ne l'avais jamais fait... Jamais plus je n'ai éprouvé cette sensation d'étouffement... Pourquoi aller chercher le grand air à la montagne ou au bord de la mer ? Le grand air, il est ici...»

Et dans les rues de Paris. Et sur la page quand on écrit.

Modiano à Paris, cinquante ans plus tôt. |

Dans la série théâtre problématique, voici Chantecler, d'Edmond Rostand (Garnier Flammarion). On dit parfois que ce fut un four, on exagère, mais le gentil succès de la pièce désespéra l'auteur, rendu gourmand par deux triomphes successifs (Cyrano et L'aiglon), au point qu'il abandonna le théâtre.

Je n'avais pas très envie de m'appuyer ce chant du cygne — ou plutôt du coq : cela se passe dans une basse-cour, pendant quatre longs actes, soit plus de 300 pages, et en plus l'action bat de l'aile, surtout à la fin. On imagine mal ça sur une scène, d'autant que l'œuvre exige plusieurs dizaines de comédiens. On aimerait voir ce qu'en fit le grand Jean-Christophe Averty pour la télé d'autrefois.

J'ai eu tout de même raison d'entrer dans le poulailler. C'est du grand spectacle verbal, pétaradant, bourré d'acrobaties langagières, de pyrotechnies sonores, de grands élans éclatants, et les scories assez nombreuses (le clinquant, la cuistrerie, les longueurs) sont balayées lorsque déboule tel ou tel morceau de bravoure, comme :

Je t'adore, Soleil ! Tu mets dans l'air des roses ;

Des flammes dans la source, un dieu dans le buisson !

Tu prends un arbre obscur et tu l'apothéoses !

Ô Soleil ! toi sans qui les choses

Ne seraient que ce qu'elles sont !

Ce Coq éloquent, flamboyant, mais fragile aussi,

C'est Celui dont le cri perce l'horizon bleu

Comme une aiguille d'or qui toujours enfilée

Coudrait au bord du ciel le bord de la vallée.

C'est le Coq !

Pour lequel tous les cœurs font toc-toc !

C'est l'ardent Cyrano, c'est l'auteur lui-même, s'écriant :

Chanter, c'est ma façon de me battre et de croire.

L'auteur doutant de lui malgré le succès :

Mais moi, dont le métier me demeure un mystère

Et qui du lendemain connais toujours la peur,

Suis-je sûr de trouver ma chanson dans mon cœur ?

Et comme l'auteur, le Coq finira brisé, apprenant que ce n'est pas lui qui par son chant, tous les matins, fait lever le jour...

Jean-Claude Dreyfus, mise en scène Jérôme Savary. |

Funambules du vers (suite). Qui lit encore Théodore de Banville, versificateur habile et prolixe, célébré en son temps déjà lointain ? Ses Odes funambulesques de 1857, considérées comme l'un de ses grands recueils, impressionnent par leur virtuosité, tout en laissant l'impression d'une grande machine bien huilée qui tourne à vide.

L'homme est un aimable mondain, superficiel, étroit d'esprit (le puissant Courbet est sa bête noire). N'ayant pas grand-chose à raconter, il rimaille sur l'actualité la plus futile en pratiquant un name-dropping incontinent.

Que sauver ?

Dans «Les théâtres d'enfants», ces quelques vers en écho à une satire de Boileau :

Quatre violons faux grincent avec la flûte,

La clarinette beugle, et dans leur triste lutte

Le cornet à piston survient tout essoufflé,

Comme un cheval boiteux pris dans un champ de blé,

Et qui, les yeux hagards, s'enfuit avec démence.

Ou cette savoureuse «Reprise de La Dame» (aux camélias bien sûr) :

Mourir de la poitrine

Quand j'ai ces bras de lys,

La lèvre purpurine,

Les cheveux de maïs

Et cette gorge rose,

Ah ! la vilaine chose !

Quel poète morose

Est donc ce Dumas fils !

Je fuis, pauvre colombe,

Triste, blessée au flanc ;

Déjà le soir qui tombe

Glace mon jeune sang,

Et, j'en ai fait le pacte,

Il faut qu'en femme exacte,

Au bout du cinquième acte

J'expire en peignoir blanc !

Sarah Bernhardt au bout du cinquième acte. |

Les vers toujours, avec notre Brassens mensuel, le septième album déjà. On y trouve la diversité coutumière, avec trois célèbres chansons satiriques («Les trompettes de la renommée», la sarcastiquement pacifiste «Guerre de 14-18» et «Le temps ne fait rien à l'affaire» dédiée aux cons de tous âges) à quoi s'ajoutent plusieurs couplets doux-amers, comme «Je rejoindrai ma belle» et «L'assassinat», où la criminelle aussitôt se repent :

Et le matin qu'on la pendit

Ell' fut en paradis

Certains dévots depuis ce temps

Sont un peu mécontents.

Pourquoi suis-je tant remué par «Dans l'eau de la claire fontaine» et «Les amours d'antan» ? C'est dû en partie à la contrebasse qui se met à jouer avec l'archet, donnant à la chanson une mélancolie déchirante, même quand les paroles sourient ou s'attendrissent, tandis que pleins d'amour ou de simple désir

Dans un train de banlieue nous partions pour Cythère...

Brassens et Puppchen |

Le 7 janvier 2015, Catherine Meurisse, dessinatrice à Charlie-Hebdo, évita la tuerie par miracle. Pour se remettre du choc, alléger peu à peu ce poids écrasant, elle est passée par la contemplation de la nature, puis des œuvres d'art, à Rome, puis au Louvre et dans d'autres lieux. Cette thérapie par la beauté, la convalescente la décrit dans un album publié chez Dargaud : La légèreté. Elle y déploie des trésors d'invention, d'émotion et d'humour. Cet album fera du bien à tous ceux que le monde où nous vivons agresse ; il ne laissera indifférent que nos divers agresseurs — lesquels, de toute façon, n'ont pas le temps de lire.

L'une des premières pages. |

Il faudrait voir au moins une expo de peinture chaque mois — et non une par an, honte à moi.

Le jeune Tintoret au musée du Luxembourg. Excellente présentation, commentaires copieux analysant le sujet de chaque toile et la façon de le traiter. On y critique certains détails, on y décèle parfois la main d'autres peintres, mais le profane, lui, n'y voit que du feu, au sens propre : c'est brûlant ! C'est un grand tournoiement de gestes et de couleurs, harmonieux malgré sa véhémence. Tintoret lui-même nous attend à l'entrée dans un autoportrait saisissant, sombre mais éclatant de passion, d'ambition, d'énergie. Et le plus beau, par la suite, c'est sans doute la galerie de personnages parfois inconnus, dont les visages dégagent une vie intense, plus réels, plus vivants que nous, ombres qui passent fugitivement devant eux.

Tintoret en 1547. |

En mai, au menu, London, Blondin, Chevillard, Pouqueville, Huot, Simak, Makyo, plus les dernières parutions du Miel des anges : Sinòpoulos, Anghelàki-Rooke, Ganas, tous trois poètes, et les nouvelles de mon cher Yòrgos Ioànnou. (Comment dit-on Wow ! en grec ?)

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

Il est plus facile d'élever un enfant que de réparer un adulte.

Pour qu'il y ait le moins de mécontents possible, il faut toujours taper sur les mêmes.