Miko sur son fauteuil préféré.

BRÈVES

N°173 février 2018

Bon sang ! Déjà la fin du mois, pas vu le temps passer, pas lu la moitié du programme. Il faudrait moins traduire. Moins jouer à l'éditeur. Voyager davantage. Le train est mon cabinet de lecture, et le métro faute de mieux. À la maison, l'écran de l'ordi m'accapare, m'hypnotise, le salopard. J'en suis l'esclave, comme l'alcoolo de sa bouteille. Et quand le soir je veux lire un peu au lit, le chat Miko vient se poser sur ma poitrine et son ronronnement couvre la voix de l'auteur.

Miko sur son fauteuil préféré. |

Tout de même lu, enfin, L'établi de Robert Linhart. M'apprêtant à le faire depuis des mois et des années, au dernier moment je reculais, je me demande pourquoi.

L'établi ? Ce n'est pas seulement une table de travail. On désigne ainsi l'un de ces jeunes intellectuels d'extrême gauche, qui après 68 et son reflux partirent travailler en usine pour noyauter la population ouvrière et l'amener à faire la révolution. (Sens inconnu du Petit Robert, mieux inspiré d'habitude.)

Sans doute croyais-je ne rien apprendre en lisant L'établi, tant les témoignages sont nombreux sur l'«univers semi-pénitentiaire» de l'usine, comme l'écrit l'auteur, sur ce double laminoir d'un travail pénible, abrutissant, et de la discipline féroce imposée par la direction.

Et j'avais tort.

Il faut lire ce livre. Linhart, pour faire bon poids, a choisi la plus sale boîte : Citroën. Ce qu'il a vécu à l'usine de la porte de Choisy, aujourd'hui disparue, pendant quelques mois de 1969, il le décrit et l'analyse avec une minutie, une lucidité, une finesse dans l'analyse et une maîtrise dans l'écriture qui nous font non seulement comprendre l'horreur, mais la sentir dans notre chair.

Parmi les pages les plus terrifiantes, celles qui racontent la déshumanisation de l'ouvrier, changé en sous-homme, en animal, en objet.

«C'est comme une anesthésie progressive : on pourrait se lover dans la torpeur du néant et voir passer les mois — les années peut-être, pourquoi pas ? Avec toujours les mêmes échanges de mots, les gestes habituels... (...) Quand on a supporté le choc du début, le vrai péril est là. L'engourdissement. Oublier jusqu'aux raisons de sa propre présence ici. Se satisfaire de ce miracle : survivre. (...) Économie de gestes. Économie de paroles. Économie de désirs. Cette mesure intime de la quantité finie d'énergie que chacun porte en lui, et que l'usine pompe, et qu'il faut maintenant compter si l'on veut en retenir une minuscule fraction, ne pas être complètement vidé.»

Et plus loin :

«Cette nasse où je me sens englué.»

«Je m'étais rêvé agitateur ardent, me voici ouvrier passif.»

Autant que les faits eux-mêmes, c'est la force de l'écriture, avec sa fureur sèche, qui nous entraîne dans cette descente aux enfers, laquelle nous glace en même temps qu'elle fait bouillir de colère. Avec deux sommets : le récit d'une grève presque réussie, malgré un flicage fascistoïde et une répression sauvage, et surtout la scène déchirante où des technocrates bornés remplacent le vieil établi d'un vieil ouvrier, qui donnait toute satisfaction, par une machine idiote, au grand désespoir du vieux.

La 2CV que nous achetâmes d'occase quelques années plus tard Z. et moi, je n'y repense plus de la même façon. Peut-on lire L'établi sans ouvrir au moins la moitié d'un œil ?

Louées soient les éditions de Minuit qui le publièrent en 1981.

Certains de mes amis sont passés par le même chemin et l'ont raconté de façon inoubliable : François Bon dans Sortie d'usine, Jean-Pierre Martin dans Le laminoir, Michel Arbatz dans Le maître de l'oubli. L'admiration, le respect et l'affection qu'ils m'inspirent vient en partie de là. Il faut lire aussi ces trois récits, ainsi que l'impressionnant numéro spécial des Temps modernes, Ouvriers volontaires, qui en 2015 a fait le tour de la question.

Robert Linhart à l'époque. |

Le maître et Marguerite, de Mikhaïl Boulgakov, même chose : je voulais le lire depuis si longtemps, pourquoi ai-je tant attendu ?

Dingue d'un bout à l'autre, ce roman. Nous sommes à Moscou dans les années 30, et aussi en Judée au temps de Pilate et Jésus — ces deux derniers, on s'en apercevra bientôt, étant les héros du roman d'un des personnages de la première intrigue, interné chez les fous. Point commun principal entre les deux époques (même si cela reste implicite) : un pays privé de liberté, écrasé sous la botte, qu'elle soit romaine ou soviétique.

Or voilà que dans Moscou bureaucratisée, fliquée, asservie totalement, au moment le moins merveilleux de son histoire, apparaît, ô merveille, une troupe étrange : un magicien étranger, suivi de ses deux aides, aux pouvoirs magiques infinis (on comprend vite que ce Woland est le diable), lequel trio va semer allègrement dans la capitale de l'empire stalinien une pagaille monstrueuse.

Les péripéties, burlesques, énormes, joyeusement cruelles, se succèdent à une allure folle et le long roman passe comme un rêve. Si l'histoire ne cesse de renvoyer à celle du Faust de Goethe — un peu comme l'Ulysse de Joyce à Homère —, c'est aux contes fantastiques d'Hoffmann qu'on pense le plus. Mais le lecteur, tout en jubilant, a le cœur serré, son rire grince, il comprend vite que ce jaillissement flamboyant de l'imaginaire est né d'un désespoir total. À répression forcenée, merveilleux frénétique. La moindre ligne du roman le crie : dans le cauchemar où nous vivons, deux issues sont possibles : l'intervention de pouvoirs surnaturels, ou alors (c'est plus sûr) la folie. L'auteur l'écrit lui-même dans un recoin de paragraphe : «Seul le diable pourrait nous tirer de là.»

Parmi les tours de magie du livre, il y a l'escamotage par l'auteur d'une partie essentielle de la réalité russo-soviétique : le Goulag — même s'il y fait des allusions subliminales, à commencer par ces nombreuses disparitions de personnages... Boulgakov, tout du long du livre, tout au long des dix ans qu'il mit à l'écrire, jusqu'à sa mort en 1941, ne cessa d'ailleurs pas de ruser avec la censure, laquelle n'autorisa qu'une publication tronquée. La version intégrale de la Pléiade fait voir, par des passages entre crochets, les traces de ces mutilations.

Le «génial petit père des peuples» soit loué pour la seule bonne chose qu'il fit — involontairement — dans sa vie : susciter l'écriture du Maître et Marguerite.

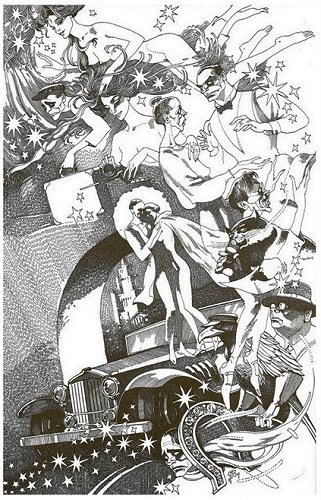

Illustration de Pavel Oriniansky. |

Tous les oppresseurs ne sont pas violents. Vers l'an 3000, la terre est colonisée par des extraterrestres, mais dans la plus extrême douceur, par simple télépathie. Les envahisseurs ignorent les sentiments et même la sexualité ; ils apportent une civilisation parfaite, où règnent la beauté et l'harmonie. Les humains, qui «dégénèrent lentement» dans leur «univers ouaté», leur «décadence dorée», leur «gangue de paresse et d'inertie», se soumettent en masse. Seuls résistent quelques fortes têtes, réfugiées sur Vénus, qui s'apprêtent à reconquérir la terre, tandis que les terriens peu à peu déteignent sur les nouveaux maîtres, lesquels découvrent les délices des sentiments et du voyeurisme...

Nous sommes dans Le ressac de l'espace (1962) de Philippe Curval, l'un des classiques de la SF hexagonale. Un roman très curvalien, où les quelques maladresses narratives ou stylistiques ne pèsent pas lourd face à l'imagination prodigieuse de l'auteur et l'intense poésie de certaines pages.

C'est le héros, qui «se sentait seulement heureux durant les nuits claires, laiteuses d'étoiles, aussi belles et pures, aussi tranquilles et puissantes que le noir silence du vide». C'est la saison des pluies sur Vénus, gluant cauchemar. C'est les cités de rêve dont les Txalqs couvrent la terre, une fois rasées toutes les constructions humaines : «les blocs noirs de basalte, les granits irisés, les ponts sur l'impossible, les immeubles nuages, les jardins dépendus, les pelouses verticales, les fleurs vivantes qui montent à l'assaut d'un arbre au tronc de marbre peint, les trompe-l'œil, les joyaux à sept dimensions...» Curval se déchaîne.

(Beaucoup aimé de lui, voilà longtemps, Le dormeur s'éveillera-t-il ?)

Philippe Curval il y a une vingtaine d'années. |

«Mes pas me conduisaient de rue en rue comme si je les avais feuilletées au hasard des quais, et je me retrouvais parfois devant la porte d'un immeuble où j'avais des souvenirs : je la poussais, gravissais l'escalier et entendais bientôt des voix — c'étaient des milliers de personnages qui montaient les degrés derrière moi en poursuivant des conversations commencées dans un autre siècle. Ils me bousculaient sans me voir : j'étais moins qu'un fantôme.»

Dix manteaux rouges, de Thierry Laget (Gallimard) : le narrateur déambule dans diverses villes et ses souvenirs, hanté par dix femmes surtout, vêtues de rouge, qu'il connut jadis. Les sept nouvelles que voici sont une déclaration d'amour éperdue à leur beauté, à quoi fait écho la beauté du monde. Pas question ici de démolir notre monde ancien pour tout rebâtir, comme le font les extraterrestres chez Curval. Prague, Rome, New York ou Clermont-Ferrand appartiennent à un même pays de cocagne. Couleurs, musiques, parfums, les histoires de Laget sont une avalanche de beautés, de richesses d'une exubérance raffinée, quasi extravagante parfois, d'une ampleur quasiment cosmique par instants, comme quand on voit se déployer «de grands pans de ciel d'un azur que j'eus autant de mal à regarder en face que si ç'avait été le soleil, et je ne savais pas si c'étaient les yeux de la femme ou l'espace et le temps qui me révélaient leur profondeur.»

Ces visions éblouies, ces phrases éblouissantes, ces délices raffinées, en a-t-on suffisamment parlé dans les gazettes ? En a-t-on seulement parlé ? Combien d'entre nous sont sortis, à la page 50, vers onze heures du soir, sur le balcon «où régnait une belle et grande nuit qui s'était glissée dans les draps du jour sans les froisser» ?

Toile de Jean-Pierre Cassigneul. |

Quatre livres on ne peut plus divers, quatre bonheurs, belle moisson n'est-ce pas ?

Cela ne pouvait pas durer.

Pierre-Albert Jourdan (1924-1981), poète secret, discret, peu connu mais admiré de Char, Michaux, Bonnefoy et Jaccottet (ces deux derniers l'ont préfacé), j'aurais tellement aimé l'aimer. Le bonjour et l'adieu, volume II de ses œuvres complètes, qui regroupe ses poèmes, encore un de ces livres que j'ai longuement couvés du regard avant d'oser les ouvrir. 550 pages de poésie. Par où commencer ? Je pioche au hasard, je picore, j'arrête, j'y reviens, je m'obstine. Pourquoi ces poèmes d'un genre somme toute familier, avec leurs déferlements d'images plus ou moins obscures et leurs lignes inégales, me restent-ils fermés, à part quelques lueurs ?

En voici une :

Laisse le vent courir à ta rencontre.

Les ailes vigilantes se lèvent.

Les pierres du crépuscule.

Le dernier geste d'une branche argentée.

Longs ciels plombés où crie ce vert

des pins brisés dans l'attente.

Car c'est ainsi l'attente, le corps,

la pierre, l'herbe.

Ici.

Ça va mieux en l'écrivant. Une poésie pareille, pour commencer à la saisir, lire ne suffit pas, il faudrait la recopier — ou la traduire.

À moins d'apprendre à se concentrer plus encore, à se recueillir. Devenir un bon lecteur, enfin.

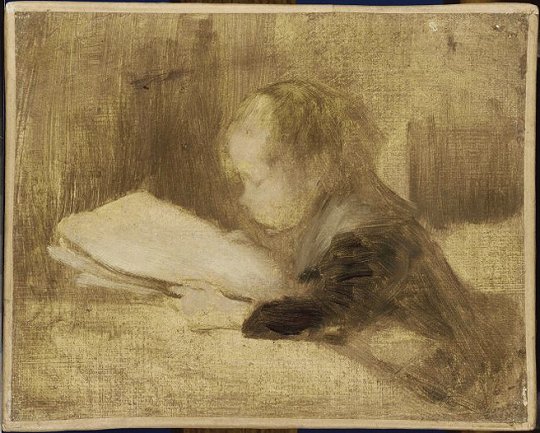

Eugène Carrière, Enfant lisant |

Retour à Brassens et sa poésie très différente. Lui, on comprend tout ce qu'il dit. Cette limpidité le sert évidemment, mais le dessert aussi : l'obscurité, c'est classe, la simplicité ça fait pauvre. On ne voit pas assez la subtilité des sentiments et la maîtrise des mots. Ils ont chez Brassens une rondeur fruitée qui les rend croquants, les fait fondre dans la bouche. Privés de musique, ils se défendraient tout seuls.

Dans l'album 5, de 1958, on retrouve tous les Brassens qu'on aime, le truculent («La ronde des jurons», «Le pornographe», et cette merveille d'humour noir, ces «Funérailles d'antan» toutes guillerettes), mais aussi le délicatement émouvant, avec au premier rang «Bonhomme», l'une de ses plus belles chansons :

Malgré la bise qui mord

La pauvre vieille de somme

Va ramasser du bois mort

Pour chauffer Bonhomme

Bonhomme qui va mourir

De mort naturelle.

Ou la méconnue «Le père Noël et la petite fille», sur le thème de la jeunette entretenue par un vieux, où la réprobation n'est exprimée, à mots couverts, qu'à la toute fin (adieu au «joli temps des coudées franches»), mais la tristesse de la chose, les rimes nous l'ont déjà chuchotée, réduites qu'elles sont à l'alternance entre -o et -anche, au retour pesant et régulier comme un glas. Même effet de marche funèbre, et autre prouesse technique expressive, les vers uniformément courts (quatre syllabes) de «Mon vieux Léon» :

Y a tout à l'heure

Quinze ans de malheur

Mon vieux Léon

Que tu es parti

Au Paradis

De l'accordéon

Parti bon train

Voir si le bastrin-

Gue et la java

Avaient gardé

Droit de cité

Chez Jehovah...

Et quand ça ne rime pas, comme à la fin des strophes de «Bonhomme», c'est encore une sacrée trouvaille — cette «mort naturelle» qui atténue un peu l'accablement du début rimé en replaçant la mort dans une vision plus générale, légèrement apaisée, résignée.

Brassens, décidément, les mots viennent lui manger dans la main.

Tableau de Waljé. |

Au cinoche, rien que du bon.

Deux classiques français :

Knock, version 1951, mise en scène de Guy Lefranc, avec Jouvet un peu vieux pour le rôle, mais peu importe, son personnage est hors du temps. Ce fut son dernier film, et Le caporal épinglé le dernier de Jean Renoir (1960) — sans doute pas le meilleur, mais le temps l'a plutôt bonifié. Et puis quelle émotion de les revoir, les Cassel, les Rich, les Brasseur, les Bedos, les Carmet, tout jeunes alors, ces gars qu'on n'aura jamais rencontrés en vrai, mais qui n'en sont pas moins de vieux amis.

Jean-Pierre, Claude et Jean. |

Un film américain tout frais sorti a donné lieu, autant que Ghost story le mois dernier, à des réactions pour le moins contrastées.

Certains le trouvent drôle, The Florida project, qui nous immerge dans une Amérique pauvre sinistre, à deux pas du rutilant Disneyworld ! Pour noircir encore le tableau, Sean Baker, le réalisateur, s'ingénie à rendre détestables ses personnages — sauf un, admirable —, pour les réhabiliter ensuite en douceur. C'est très habile, très subtil sous des dehors criards, l'usage de la couleur est saisissant et la fin désespérée rappelle un peu celle de Zéro de conduite...

«L'usage de la couleur est saisissant...» |

Pour finir, un film iranien de Mohammad Rasoulof, Un homme intègre, tout récent lui aussi. L'histoire d'un homme confronté à la corruption galopante d'une société pourrie, et qui n'aura d'autre choix, pour sauver sa peau, que de magouiller à son tour, dans l'un des happy endings les plus amers qui soient. Film couvert d'éloges par la presse française et qui le mérite sûrement, même si par moments, pour ma part, je l'ai trouvé un chouya pesant.

Les trois personnages principaux : |

Sur Dailytube comme sur CD, les musiques parfaitement interprétées pullulent au point qu'on en devient blasé. Ce mois-ci, cependant, deux chocs.

Dans un quintette de Mozart, la sonorité du premier violon est d'une limpidité, d'une fraîcheur et en même temps d'une chaleur extraordinaires. On dirait que les autres parlent et que lui chante. Je regarde le nom de l'artiste, et je comprends : c'est Arthur Grumiaux, l'un des plus grands violonistes de tous les temps.

Un autre jour, j'écoute Webern : les très brèves pièces pour orchestre op. 6 et 10, bijoux très purs et délicieux, puis le plus austère concerto pour neuf instruments op. 24. On joue traditionnellement Webern avec une perfection minutieuse et froide ; j'apprends qu'il souhaitait qu'on y mette du sentiment, qu'on devait jouer cette pièce-là, par exemple, «comme du Brahms». C'est ainsi que la dirige un certain René Staar : il fait passer, dans ce beau paysage de neige et de glace, une tiède bouffée de printemps ; la musique, très pointilliste sur le papier, se fait toute fluide, elle passe de main en main comme un objet fragile et précieux, tournant patiemment comme si elle cherchait en vain la sortie, et acceptant sereinement de ne pas la trouver.

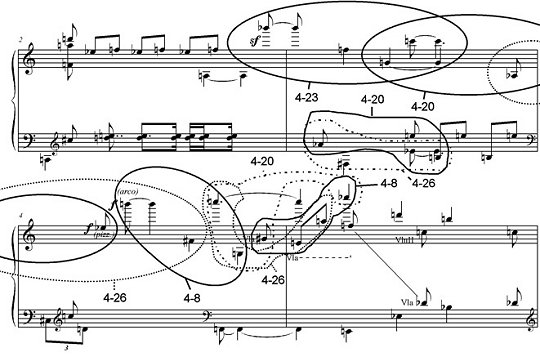

Webern, op.9 n°2, mesures 2-5... |

Le cinéma, la musique, Michel Chion (compositeur, réalisateur, enseignant...) sait tout sur eux, témoin La musique au cinéma, cette imposante somme de 400 pages publiée naguère chez Fayard.

Un livre foisonnant comme son sujet y invite, qui fait découvrir un tas de films alléchants (on lit en notant des titres sur un carnet, l'eau à la bouche), rendant justice, par exemple, à des périodes un peu oubliées, et pourtant somptueuses, comme le cinéma américain des années 30. (Notons, notons, Hallelujah, 42d street, Gold diggers of 35...)

Saluons au passage l'ouverture d'esprit de l'auteur, l'absence chez lui de tout mépris élitiste : œuvres dites nobles et genres populaires sont abordés avec la même bienveillance a priori, la même attention, la même clairvoyance. L'ouvrage fourmille d'analyses lumineuses qui nous font remarquer enfin, et souvent admirer, ces musiques trop souvent ingérées passivement.

Exemple, le parallèle entre Le troisième homme de Carol Reed et Jeux interdits de René Clément : un thème facile et populaire, un instrument soliste caractéristique (cithare ici, guitare là) : «il s'agit de montrer, dans un contexte de guerre et de mort, la vie qui continue ; la musique symbolise la cruelle indifférence de l'existence, par son déroulement conventionnel et inéluctable, son plan tonal sagement suivi et sa carrure rythmique bien tranquille, respectée comme une route dont on ne s'écarte pas.»

Ou bien cette remarque sur l'absence ou la quasi-absence de la musique dans des films comme Nazarin de Buñuel ou L'argent de Bresson), pour marquer l'absence de transcendance et d'espoir.

Et comme ces pages sont également constellées de bonheurs d'écriture, la lecture en est un régal.

On ne fera qu'un reproche à cet ouvrage qui rend l'oreille intelligente, et pas seulement elle : il date de 1995... M. Chion, M. Fayard, à quand la mise à jour ?

Buster Keaton, Le mécano de la General. |

Et voilà qu'en me relisant, je blêmis : parmi tous les auteurs et cinéastes évoqués ce mois-ci, pas une seule femme !

C'était le moment ou jamais, pourtant, de célébrer la grande victoire que vient de remporter la meilleure moitié de l'espèce humaine : le harcèlement sexuel enfin stigmatisé avec vigueur sur toute la planète — dans les pays civilisés du moins. Ce sera peut-être (prudence, attendons la suite) une date historique. Une date heureuse, chose rare.

Alors pourquoi ressent-on une vague gêne, par moments ? On voit certaines femmes clouer au pilori certaines autres, signataires d'une tribune parue dans le Monde, laquelle, si on la lit sans parti-pris, n'a rien qui puisse choquer les femmes ; on voit un harceleur-en-chef, un gros porc sans aucun doute, puni d'une centaine d'années de prison ! On se demande si ce n'est pas pousser un peu loin, il ne les a pas tuées tout de même. Puis on finit par se raisonner : les révolutions entraînent toujours des excès inévitables, et sans doute fallait-il, en 1793, couper sauvagement des têtes pour qu'apparaisse le monde nouveau, pacifique, idéal où nous vivons.

Là où l'on renâcle, tout de même, c'est quand on lit dans le journal qu'un metteur en scène, dans un grand élan féministe, vient de refaire la fin de l'opéra Carmen : au lieu qu'on la trucide, l'héroïne poignarde son agresseur. À quand la Lulu de Berg changeant Jack l'Éventreur en Jack l'Éventré ? Ou Shakespeare rebaptisant sa tragédie Desdémone, celle-ci coupant les couilles à Othello ? Cette Carmen bidouillée, je ne peux pas y croire, c'est un gag de journaliste assurément, mais les petits malins qui ont inventé cette vanne idiote devraient aller en prison, eux aussi : les violences verbales ou judiciaires, passe encore, mais rendre une juste cause ridicule, c'est un crime.

Carmen : les dessous de l'histoire. |

Une femme tout de même, in extremis ! N'oublions pas de saluer France Gall qui nous quitte. Elle n'a sans doute pas chanté que des chefs-d'œuvre, mais «Résiste» et quelques autres tubes, c'était rudement bien. Et le charme acidulé de l'adolescente à ses débuts, sur dailytube, est intact.

Annie... |

Ci-dessous, l'émouvante annonce de son départ sur lemonde.fr :

|

Quoi, en mars ? Il faut déjà savoir ce qu'on va lire avant mars ? Eh bien, Mérimée... Ravey... Mettra... Heinlen... Ça ne suffit pas ? Ça tombe bien, j'ai des envies de Bilal... de Ducos... de Lambert-Ullmann... de Linhart (Virginie)...

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

C'est le fait d'un homme sage que de tirer profit de ses ennemis.

Un ennemi est un fortifiant.