— Touche pas à mon pote !

BRÈVES

N°171 décembre 2017

Ayant lu la dernière livraison de volkovitch.com, un volkonaute inconnu mais fidèle m'écrit. Il apprécie fort mes élucubrations, nous aimons à peu près les mêmes auteurs, oui mais...

...quelle déception, quelle colère me viennent quand je lis sur votre blog des propos presque haineux à l'égard d'Emmanuel Macron et manquant totalement de pertinence politique. Monsieur Volkovitch, de grâce, restez-en à la littérature !

Qu'on ne partage pas mes opinions littéraires ou autres, je l'admets sans réserve. Alors pourquoi, face à la réaction de mon lecteur, naturelle et banale apparemment, suis-je pris de colère moi aussi ?

Cette colère ne vise pas cet homme sympathique, elle tient à quelque chose de plus profond. Pour l'expliquer à moi autant qu'à lui, je me fends d'une réponse :

Commenter l'actualité en même temps que les livres et les films, c'est pour moi tout naturel. Il n'y a pas d'un côté la culture et de l'autre la vie. Je ne fais pas de politique, notez bien, je ne suis pas un dangereux gauchiste, mais un bourge modéré qui ouvre les yeux et réfléchit, un citoyen épris de justice qui souvent s'indigne — il y a de quoi — et qui se fait un devoir de témoigner.

Ce que j'écris sur le site, sachez-le, reste en deçà de ce que je ressens. Je déteste la plupart de nos hommes politiques, leur ignorance des vrais problèmes, leur indifférence, leur arrogance, leur lâcheté. Je voudrais, par exemple, que tous ceux qui ont voté l'état d'urgence, et tous ceux qui viennent de l'inscrire dans la durée, soient traduits en justice un jour. Quant à l'actuel président, larbin des industriels et des banquiers — vraiment, ça ne crève pas les yeux ? —, il m'inspire avant tout un immense mépris.

Croyez-vous que je sois seul dans ce cas ? Je n'aurai pas la cruauté de vous répéter ce que m'ont dit du personnage certains auteurs que vous admirez sûrement autant que moi...

Je crains fort, hélas, qu'en cherchant bien vous ne trouviez également répréhensibles mes propos sur les écrivains : que je parle d'un livre ou d'un politicien, c'est la même personne qui parle, le même regard, et — je vous le concède — le même romantisme naïf.

Avec tous mes regrets,

M.V.

J'aurais dû préciser : le même rejet du conservatisme, du mercantilisme et de l'autorité abusive.

— Touche pas à mon pote ! |

L'état d'urgence et la colère, les revoici, justement. Au début de cette année, certains points des lois relatives au terrorisme et à l'état d'urgence furent attaqués devant le Conseil constitutionnel par l'avocat François Sureau. Ses trois plaidoiries ont été rassemblées chez Tallandier sous le titre Pour la liberté, sous-titre : Répondre au terrorisme sans perdre raison.

Je résume : ces lois nouvelles sont une atteinte aux libertés, une attaque en règle contre la démocratie, mais aussi, pire encore, une bourde d'une stupidité sans nom. Sous prétexte de combattre ces terroristes ennemis de la liberté, on leur fait, en rognant sur la nôtre, le cadeau qu'ils attendaient. En sabotant notre système démocratique, on parachève «l'œuvre de destruction commencée par les terroristes et qui n'aurait aucune chance de succès si, par un paradoxe accablant, nous ne leur prêtions pas la main.» Ce n'est pas en réduisant la liberté d'opinion, «en ôtant du cerveau du citoyen, selon le mot de Tocqueville, le trouble de penser, qu'on peut espérer triompher de tous ceux qui précisément veulent qu'on ne pense pas».

Alors pourquoi les a-t-on votées, ces lois scélérates ?

Lutter contre le terrorisme suppose probablement de contrevenir aux intérêts d'États puissants et souvent liés à la France, ou de réformer la police dans ses structures et son commandement, ce qui est tout de même plus difficile que de faire voter des textes permettant d'assigner des Corses et des écologistes à résidence sous prétexte de lutte contre l'islam radical.

Ajoutons qu'il est plus difficile, pour ces lâches qui nous gouvernent, de combattre les peurs de la population par la raison que de se laisser emporter par elles, apeurés qu'ils sont eux-mêmes.

Conclusion :

L'idée informulée des gouvernements et des législateurs contemporains, c'est que les principes ne valent que par temps calme. C'est à l'évidence le contraire qui est vrai.

François Sureau n'est pas seulement avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Ses romans sont admirés des connaisseurs. Je n'en ai lu qu'un pour l'instant, L'obéissance, méditation saisissante sur la peine de mort et la soumission imbécile aux lois. Son Pour la liberté, lui aussi, malgré la technicité du propos par moments, est un grand moment de lecture, avec sa clarté implacable, son ironie tranchante comme une lame, cinglante comme un fouet, sa langue précise, ample, superbe. Voilà un grand monsieur face à une foule de vilains petits nains.

Au rancart, la vieille ! |

Au départ, un film, Des spectres hantent l'Europe, tourné dans le camp de réfugiés d'Idomèni, à la frontière gréco-macédonienne, par les Grecques Niki Giannari et Maria Kourkouta. En est sorti un livre : Passer quoi qu'il en coûte (Minuit), où le texte du film, un poème écrit par la première et traduit par la seconde, est suivi d'un commentaire sur ce commentaire dû au philosophe Georges Didi-Huberman. Le poème, desservi par une traduction à la louche, vaut surtout pour l'image visionnaire qui le parcourt : ces réfugiés qui marchent à travers l'Europe, ce sont des spectres, des revenants, puisque nous sommes tous des enfants de migrants. Le migrant, commente l'essayiste, est «un être ancestral : un parent — lointain, certes — qu'on a souvent peur de voir revenir à la maison, parce que, s'il revient, c'est probablement pour rouvrir parmi nous une secrète et persistante blessure relative à la question généalogique». Les pages du commentateur, savantes et subtiles, où s'invitent Heine et Celan, où Benjamin passe plusieurs fois comme un fantôme, analysent la condition du réfugié, dévoilent certaines de ses absurdités kafkaïennes, et fustigent par conséquent la lâcheté des gouvernements, pour aboutir à un puissant éloge de la migration : si Homo sapiens, et non Neandertal, a survécu aux changements climatiques et aux épidémies, c'est qu'il n'était pas sédentaire, lui.

Homo sapiens n'est autre, pour finir, qu'un remarquable Homo migrans. Vouloir l'oublier — le refouler, le haïr —, c'est simplement s'enfermer dans les remparts de la crétinisation. Mieux vaut entendre la leçon de «ceux qui savent encore être en mouvement».

Entre l'acceptation de l'état d'urgence et le rejet des migrants, on voit le parallèle : dans les deux cas, une majorité de citoyens, aveugle à des évidences, perd sa raison et son âme, et quelques courageux crient dans le désert. Car le cri poussé par ce livre, tout comme l'appel du précédent, qui l'entendra, à part les convaincus, les éternels vaincus ?

Marcheurs arrêtés... |

Le soir tombait. Nous roulions en silence. Sur la route devenue large et lisse, les lignes jaunes, tout au long des courbes, traçaient leur message en morse rapide. Au-dessus de la voiture ouverte, les arbres glissaient dans l'eau du ciel comme les algues d'un grand fleuve.

Joli, non ? C'est le tout début. 1960. Le narrateur va passer la nuit et la moitié du récit à se régaler des bruits du moteur de sa belle décapotable, et l'autre moitié à discuter avec son passager, un Algérien qu'il ne connaît pas, qui trimballe un sac mystérieux. On suppose qu'il appartient au FLN. Ça va se confirmer.

Ce bref roman, Le passager de la nuit, publié pendant la guerre d'Algérie, échappa de peu à la censure et fut longtemps oublié avant de ressortir en Points-Seuil l'an dernier. L'auteur, Maurice Pons, auteur de plusieurs livres-culte enchanteurs (Mademoiselle B, Rosa, Les Saisons...), fut l'un des hardis signataires du manifeste des 121. Mais il a l'habileté, ici, de ne pas le montrer, puisqu'il cède la parole à un narrateur indifférent et futile, nous faisant voir et entendre le militant Algérien à travers lui. Le va-et-vient du livre entre deux récits parallèles (la bagnole, la politique) lui donne un relief, une étrangeté très prenants.

Alors que d'habitude je griffonne des notes, des numéros de pages à recopier, là, rien. Ce n'est pas de l'indifférence. J'étais embarqué, deuxième passager, pas le temps d'écrire.

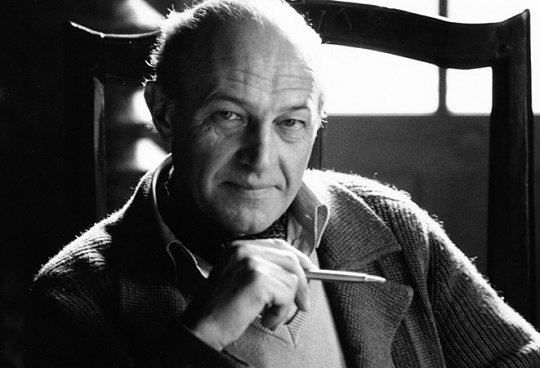

Maurice Pons |

Quittons-nous tout à fait la politique ? Voici Voltaire qui déboule avec sa correspondance — un maigre choix, 1300 pages seulement, au Livre de poche, 906 lettres sur les 20 000 qu'il pondit.

Non, je ne lirai pas tout. J'en sortirais épuisé. Ça grouille, ça bouillonne. Quel homme ! Souffreteux et pétant de vitalité, plaintif et allègre, bougeant toujours, se mêlant de tout, travaillant comme une bête, pas toujours sympathique, aussi flagorneur qu'impertinent, méprisant «les sots jugements et les folles opinions du vulgaire», mais comment ne pas admirer son combat inlassable contre les despotismes et les fanatismes de toute sorte, ses ruses pour publier ses œuvres malgré la censure féroce qui régnait alors en France ?

«Fanatiques papistes, fanatiques calvinistes, tous sont pétris de la même m... détrempée de sang corrompu.» Bien vu, maître.

Toutes les lettres ne méritent pas l'immortalité, loin de là, mais malgré les allusions continuelles aux événements grands et petits de ce temps-là qui alourdissent le texte d'une foule de notes, le moindre billet — et même ceux, émouvants, d'un mourant de quatre-vingts ans passés — garde(nt ?) ce côté pétillant, sautillant qui est la marque de l'auteur.

Du moins de la partie de l'œuvre qui a survécu, alors que ses tragédies, qu'il plaçait au-dessus de tout, sont aujourd'hui raides comme des cadavres. Le grand homme pensait heureusement que «L'uniformité de sublime dégoûte. On ne doit pas couvrir son cul de diamants comme sa tête. Sans variété jamais de beauté. Être toujours admirable, c'est ennuyer.» Il nous donna donc aussi des œuvres qu'il jugeait mineures, genre Candide ou Micromégas, celles qu'aujourd'hui nous trouvons admirables. Les lettres en sont l'écho affaibli.

Sur le visage aussi, une extrême vivacité. |

Encore un qui a la bougeotte : Patrick Deville, inlassable bourlingueur, romancier recyclé dans les bios d'hommes plus ou moins illustres sur fond de récit de voyage. Quiconque a lu les deux derniers opus, Kampuchea (Mouhot et Pavie au Cambodge) et Peste et choléra (Yersin en Indochine) aura envie de s'offrir Équatoria, la nouvelle venue, au Seuil. Cette fois la scène est en Afrique équatoriale, où explorent ou simplement survivent, à grand peine dans les deux cas, divers Blancs aventureux : Livingstone, Schweitzer, mais aussi Céline et Guevara, avec au premier plan les deux grands découvreurs : Brazza et Stanley. L'idéaliste et le brutal, que tout oppose. Du gâteau pour l'auteur, qui déroule pour nous un portrait croisé qu'aurait salué Plutarque.

Équatoria est un va-et-vient continuel entre l'évocation d'un passé grouillant de personnages extraordinaires et les pérégrinations actuelles de l'auteur-enquêteur sur les lieux, dans un désordre chronologique, une jungle narrative adaptée non seulement à la géographie, mais à l'âme de ce continent bordélique, tourmenté, à ce grand chaos qu'est l'Histoire et au contenu profond du récit, quête impossible d'un sens dans le bruit et la fureur du monde.

Deville se vexera-t-il si l'on compare son livre à ceux d'un Loti ou d'autres écrivains voyageurs d'autrefois ? Il nous fait goûter lui aussi aux voluptés de l'exotisme, faut-il en avoir honte ? D'autant que le pittoresque n'est qu'un des ingrédients du festin. Deville explore les replis de l'Histoire et de l'âme humaine autant que ceux de la jungle (Conrad et son Cœur des ténèbres s'invitent là plusieurs fois) ; au lyrisme de certains passages célébrant l'énorme beauté des lieux s'ajoute l'amertume face aux ravages de la colonisation et des guerres, évoqués brièvement mais fermement, et un sens aigu de la dérision, ce mélange sucré-salé d'émerveillement, de tristesse et de rictus en coin, la Deville touch si chère aux admirateurs du monsieur, dont je suis.

Tous ceux-là auront été les hommes d'une longue marche, d'une quête dans la forêt qui est à l'origine de l'humanité, de la horde. On marche à l'infini, droit devant, parce que cette fois peut-être, au-delà de cette colline à l'horizon, on finira par découvrir si tout cela a un sens.

Mes lectures se font écho, revoici l'éloge du nomade. Tous ces explorateurs, «On les envie un peu, oui. D'avoir cru qu'il était possible de contraindre l'Histoire en marchant droit devant soi au milieu de la forêt.»

Oui, mais

Ces hommes auront rêvé d'être plus grands qu'eux-mêmes, ils auront semé le désordre et la désolation autour d'eux, couvert leurs entreprises aventureuses du nom des idéologies du temps, (...) l'exploration, la colonisation, la décolonisation, la libération des peuples, le communisme, l'aide humanitaire...

Et le grand vadrouilleur de conclure, paradoxalement :

Peut-être vaut-il mieux ne faire que passer, ne se mêler de rien, aimer la curieuse vie des hommes et leur foutre la paix...

Et rester tranquillement chez soi à lire Deville ? Lui, en tous cas, c'est sûr, il va repartir bientôt.

Pierre Savorgnan de Brazza |

Le voyage continue, dans le temps cette fois. La terre a été dévastée jadis, on ne sait même plus quand, l'océan s'est réduit à quelques mares et l'humanité à de rares tribus vivant comme à l'âge de pierre. Un enfant noir persécuté dans la sienne s'échappe, explore les ruines d'une ville mystérieuse, trouve une arme qui le rend invincible, se lie d'amitié avec un ours, retrouve sa tribu, découvre Niourk (nouveau nom de New York, jolie trouvaille), acquiert des super-pouvoirs mentaux... Il y a des cannibales, des extra-terrestres en visite, des humains véritables et leurs copies indécelables, la radio-activité fait des merveilles et autant de ravages, pas follement original tout ça, mais ce court roman au charme un peu naïf, parsemé de belles trouvailles (des pieuvres intelligentes, des cadavres-montgolfières), est depuis sa sortie en 1957 un classique de la SF. Destiné aux ados, il peut être lu à tout âge. Sa fin inexplicablement ratée (à mon avis) ne parvient pas à l'abîmer. Qu'est-ce qu'un faux-pas final à côté de passages d'une poésie intense, comme celui-ci :

...de hautes façades d'immeubles, blancs sous la lune, regardaient l'enfant noir de leurs centaines de fenêtres aveugles. Et celui-ci pensa que ces géants de pierre aux yeux multiples étaient des dieux, des dieux au long visage sévère...

Ou celui-là :

Un rêve affreux torturait Thôz. Des oiseaux de feu traversaient la voûte noire du ciel. Mais cette voûte immense était également celle de son crâne. Sa tête douloureuse avait pris les proportions de la vaste nuit cloutée d'étoiles. Le passage des oiseaux de feu y provoquait des douleurs fulgurantes. Le combat faisait rage contre les monstres. Tout le monde, et lui-même, Thôz, s'agitait dans son crâne qui était en même temps le monde. Il était à la fois l'homme acteur et la nature indifférente spectatrice.

L'auteur : Pierre Pairault, alias Stefan Wul. Le titre : Niourk.

La tribu attaquée par les pieuvres noires. |

Le tirage au sort mensuel m'apporte — merci Carole une fois de plus — un autre classique du livre pour la jeunesse, plus connu encore, et qui lui aussi a de quoi charmer tous les âges : Pinocchio, de Carlo Collodi.

Je le lis dans une édition moderne dont les illustrations agressives et envahissantes m'éloignent du texte, que j'aurais souhaité tout nu. La traduction est celle, ancienne et canonique, de la comtesse de Gencé, fidèle ou non, je l'ignore, mais qui semble de bon aloi au lecteur.

On croit connaître par cœur l'histoire, mais ce qui frappe cette fois-ci, c'est sa dureté : la pauvreté générale, allant jusqu'à la misère, la cruauté des épreuves subies par le pantin, les souffrances physiques et morales continuelles. Le sait-on ? Dans la première version, au lieu de devenir un vrai petit garçon bien sage, le pantin se suicidait.

Le pantin-enfant fait des bêtises, est puni, s'assagit, rechute, est puni encore et ainsi de suite, c'est plus fort que lui, on en serait mal à l'aise s'il n'y avait pas en même temps l'abracadabrance des péripéties, l'auteur brodant sur certains thèmes du conte traditionnel avec une allégresse imaginative, une jouissance de l'invraisemblance qui explique en partie le succès mondial, phénoménal de l'œuvre. On a écrit des livres entiers de gloses pointues sur cette histoire que son auteur, au départ, considérait, dit-on, comme une couillonnade.

Fut-il accablé par son retentissement ?

Illustration d'origine (1880) agréée par l'auteur. |

Laurent Albarracin, lui, est nettement moins célèbre, puisque poète — l'un de nos meilleurs actuellement. Ce que j'ai lu de lui jusqu'ici m'a convaincu, voire séduit, et voici son dernier recueil, tout frais paru à L'herbe qui tremble : Broussailles.

Belle édition, belles illustrations d'Aaron Clarke. Première lecture : je retrouve ici la démarche du poète, sa tentative de saisir les objets avec des mots, un peu comme le faisait Ponge, mais cette fois je suis paumé, je ne trouve pas le fil, je m'égare dans ses broussailles obscures.

désormais les morsures

donnent dans le morceau

pour qu'à la fin ce soit

les mains coupées qui aient

le couteau

C'est-à-dire ?

Quelle déception. Je me dis tout de même qu'Albarracin est de ceux en qui on peut avoir confiance. Ce doit être ma faute, je connais mes limites, le poète est allé un peu plus loin encore dans sa recherche et je peine à suivre.

Deuxième lecture, avant de rédiger ceci : quelques lueurs.

Je crois comprendre que ma peine est normale, que l'insaisissable de l'objet est au cœur du projet.

c'est parce qu'elle est ensemble

la broussaille et la broussaille

la chose et sa négation

que la broussaille est la broussaille

c'est à ne pas être claire

que la réalité prend

réalité

Les 39 pages du poème seraient — entre autres — une métaphore de ces deux tentatives tâtonnantes : l'écriture de ces mêmes pages, et ma lecture.

broussailles sont

le brouillon végétal

d'un feu qui viendra

le jeter au parfait

La broussaille, en fait, n'est-ce pas le monde ?

et le monde est un brouillon général

où tout s'essaie et se

réussit s'essayant

Je sens mieux, dans certains vers ce mélange de tremblé et d'assurance, de boiterie et de beauté sonore, qui fait leur pouvoir.

C'est très riche, très fort.

La troisième lecture, sans aucun doute, sera la bonne.

Illustration d'Aaron Clarke |

Avec Brassens, tout est plus facile.

Dans le volume 3 (l'album Chanson pour l'Auvergnat), aucun déchet. Quatre poèmes mis en musique (Hugo deux fois, Verlaine, la déchirante «Prière» de Jammes, assez peu brassensienne en fait), le reste archiconnu aussi, sauf une merveille que j'avais oubliée, brassensissime celle-là, «Le testament», où le poète engage sa future veuve à lui trouver un remplaçant :

Qu'il boiv' mon vin qu'il aim' ma femme

Qu'il fum' ma pipe et mon tabac

Mais que jamais, mort de mon âme

Jamais il ne fouette mes chats

Quoique je n'aie pas un atome

Une ombre de méchanceté,

S'il fouett' mes chats y a un fantôme

Qui viendra le persécuter.

Avec les années mon oreille a dû s'aiguiser : je perçois mieux qu'avant, dans «Les sabots d'Hélène» par exemple, sa façon de chanter légèrement à côté de la mesure, tantôt en retard, tantôt en avance — très jazzy en fait. Et m'en régale.

Brassens jeune. |

Plein les yeux, au cinoche, avec le somptueux, le vertigineux Blade runner 2049 de Denis Villeneuve, et les implacables Sentiers de la gloire de Stanley Kubrick où les généraux français de 14-18 sont mitraillés à l'arme lourde. Mais que de plaisir et d'émotion aussi, à divers titres, avec trois autres films nettement moins connus.

La fête à Henriette (1952) où le sombre Duvivier, porté par un scénario audacieux, d'une originalité parfois délirante et tout en réjouissantes embardées, s'amuse et en même temps donne le meilleur de lui-même.

Quelques années plus tard, le jeune Francesco Maselli fait revivre dans son premier film, Les égarés, jamais distribué en France, une période chaotique de l'histoire italienne : 1943, quand l'Italie a capitulé tandis que les Allemands tardent à s'enfuir. La haute bourgeoisie collabo, les résistants et d'encombrants réfugiés se côtoient. C'est un film politique, mais subtil et délicat, aux belles images grises, et Mocky tout jeune forme avec Lucia Bosè un très beau couple.

Voyant trente ans plus tard une bobine tournée en 68 à la sortie d'une usine en grève, Hervé Le Roux repère une jeune femme dont la rage et le désespoir le troublent tant qu'il décide de la retrouver. Son film, Reprise, raconte sa longue et difficile enquête, ses rencontres avec les personnages impliqués dans la courte scène, ceux qui sont encore de ce monde, et c'est un peu lent parfois, mais passionnant d'un point de vue historique et politique, et poignant sur le plan humain.

Ces trois joyaux, restaurés avec amour, sont ressuscités grâce au DVD.

Jean-Pierre & Lucia |

Nous sommes bombardés d'images, films ou photos, d'une qualité, d'une force étonnante souvent. Pourquoi l'une d'elles, qu'on verra ci-dessous, me fascine-t-elle aujourd'hui entre toutes ?

20 octobre 2017. L'ancien premier ministre Alain Juppé accueille à Bordeaux l'actuel, son poulain Édouard Philippe. Juppé, autrefois si fringant, semble avoir fondu, flottant dans sa veste trop longue et son falzar-accordéon, tandis que le rapetisse encore l'échalas penché sur lui ; on dirait un petit pépé accueillant son grand garçon, lequel, ayant poussé d'un coup, trop vite pour sa veste, renforce l'impression qu'on a de retrouver là l'un des duos du cinéma muet, genre Doublepatte et Patachon. Derrière eux, quelque chose comme un préfet, droit comme un pieu, le ventre boudiné par sa veste et le cerveau rétréci par la casquette, dépourvu de front et de regard, dessine une allégorie plausible de l'abrutissement volontaire.

Philiforme et Juppépé. |

Je doute que ces persiflures consolent mon lecteur blessé. Je crois l'entendre :

«Il va encore nous tartiner du glyphosate, nous bassiner avec "ces états-voyous qui viennent d'empêcher qu'on l'interdise, ces politiciens scélérats grassement soudoyés par Bayer ou les grands céréaliers", ou "ces tentatives sournoises pour museler l'information à France-Télévisions" et autres fariboles.»

Qu'il se rassure. On s'en tient là pour cette fois. Et le mois prochain, je ferai comme toujours un effort pour ne parler que de belles histoires et de jolies phrases. Sans succès.

Une légende est-elle nécessaire ? |

Après la politique, ce bain de boue, rien de tel que la zizique pour se nettoyer l'âme. Sur Dailytube, découvertes par hasard, deux jeunes femmes jouent à quatre mains Le mandarin merveilleux de Bartok — l'une des œuvres les plus orchestrales qui soient, avec ses timbres stridents, rutilants. C'est à l'origine un ballet, mais le ballet cette fois, c'est celui des mains qui tout en galopant se croisent et se chevauchent, un méli-mélo de mains. Époustouflé, je pars à la recherche d'autres œuvres pour orchestre ainsi transcrites : Le Sacre de Stravinsky, la Valse de Ravel, les Nocturnes et la Mer de Debussy, les Polovtsiennes de Borodine.

À chaque fois, le même effarement. On perd les couleurs, évidemment, mais dans cette radiographie le dessin se précise ; sous cette autre lumière des détails cachés apparaissent. Et surtout, dans ces quatre mains faisant le travail de tout un orchestre, il y a quelque chose d'extrême, une tension, une pression admirables ; on qualifie ces transcriptions de réductions, mais elles sont en même temps le contraire, une amplification démesurée du piano, la tentative héroïque d'une grenouille pour atteindre la taille du bœuf. Et c'est l'auditeur qui s'éclate.

500 pianistes, qui dit mieux ? |

Ce mois aura également vu, côté Miel des anges, la sortie de dix nouveaux titres en même temps — de la folie —, soit :

— le début d'une collection théâtrale avec six volumes, soit six pièces de six auteurs, aussi différent(e)s qu'il est possible, de Kalyeropoùlou à Mavritsàkis en passant par Anagnostàki, Kehaïdis-Haviara, Dimitriàdis et Laïna ;

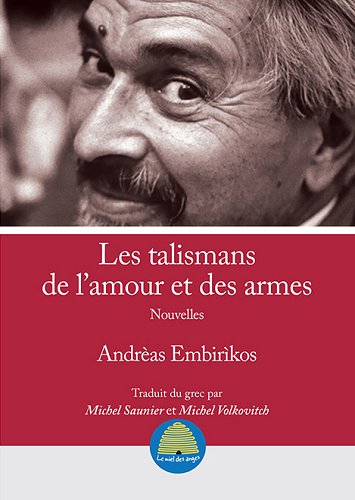

— trois recueils de nouvelles, avec le troisième et dernier tome des Nouvelles fraîches, qui présente quatre jeunes nouvellistes encore inconnus ici ; un volume consacré à leur aîné Dimìtris Nòllas, l'un des grands prosateurs grecs d'aujourd'hui ; trois histoires érotiques du flamboyant Andrèas Embirìkos ;

— un livre inclassable, entre récit et poème, d'un auteur encore méconnu dans son propre pays : Dimitris Lyacos.

En attendant la mise à jour de la rubrique Miel des anges sur volkovitch.com, le volkonaute intéressé pourra se rancarder sur le site des éditions, www.lemieldesanges.fr.

Andrèas Embirìkos, grand poète et grand prosateur. |

En janvier, Boulanger, Cadiot et Laget, Etkind et Daudet, Tocqueville, Sanders, Anderson, Jourdan... Ça ira comme ça ?

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

Douter de tout ou tout croire, ce sont deux solutions également commodes, qui l'une et l'autre nous dispensent de réfléchir.

Pour une pensée, être vraie même une seule fois, même une seule nuit, c'est déjà une prouesse.