Et encore, on ne voit pas tout.

BRÈVES

N°170 novembre 2017

Louée soit la traduction, qui loin de vous enchaîner en permanence devant l'écran, vous amène à sortir, à faire de belles rencontres.

Moins de vadrouilles en octobre, juste deux brefs retours à des lieux chaleureux, en Anjou d'abord, chez Gracq à Saint-Florent-le-Vieil (cf. «Gracq passe l'oral» dans COUPS DE LANGUE), puis à Romans, où Martha Deshayes et ses bénévoles se démènent pour faire connaître et aimer la Grèce, et où je retrouve avec délices l'amie Kalliroï pour un nouveau concert-lecture en duo.

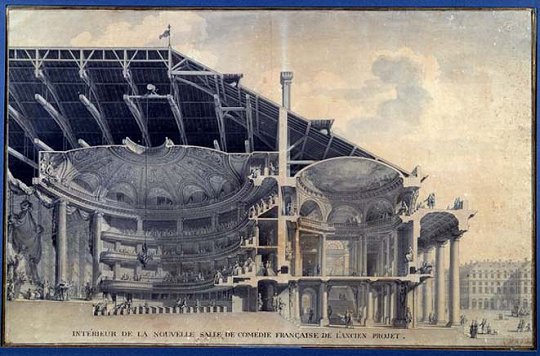

Plus tard, à Paris, la pièce de Dimitriàdis Dévastation devant être jouée l'an prochain à la Comédie française, je rencontre l'auteur et les jeunes comédiens dans les locaux d'icelle, ce qui me permet de visiter pour la première fois les lieux et la salle, ébloui.

Et encore, on ne voit pas tout. |

Je le fus jadis, ébloui, par Belle du seigneur d'Albert Cohen. Comme tout le monde. La 4e de couv de son Livre de ma mère, en Folio, déborde d'éloges : «livre déchirant», «témoignage extraordinaire», «l'un des plus beaux romans d'amour jamais écrits», «un chef-d'œuvre»... Cela s'annonce bien.

Dès les premières lignes je les reconnais tous les deux : l'homme aux sentiments effervescents, l'écrivain et sa patte inimitable, somptueusement excessifs :

«J'étais trop doux et je rougissais facilement, vite amoureux, et si je voyais de loin une jolie fillette inconnue, dont je ne considérais que le visage, je galopais immédiatement d'amour, je criais de joie d'amour, je faisais avec mes bras des moulinets d'amour.»

Les femmes, Cohen les adore, oui mais dans ce livre-là c'est sa mère qu'il aime, d'un amour exclusif, exorbitant, infini :

«Ô toi, la seule, mère, ma mère et de tous les hommes, toi seule, notre mère, mérites notre confiance et notre amour. Tout le reste, femmes, frères, sœurs, enfants, amis, tout le reste n'est que misère et feuille emportée par le vent.»

Bigre. Ça chauffe dur comme ça sur des pages, mais toutes ces émotions sucrées, les virevoltes virtuoses, le côté loukoum ou crème chantilly, à la longue, me barbouillent d'un vague mal au cœur. Le narrateur, qui est en même temps l'auteur, se révèle immensément, puérilement content de lui, même s'il prend plaisir, de temps à autre, à se fustiger en douceur. Les scènes où il se contemple dans le miroir sont franchement pénibles, et la mort de la mère («Jamais plus là pour me nourrir, pour me donner vie chaque jour, pour me mettre au monde chaque jour») déclenche un torrent de jérémiades et d'apitoiement sur lui-même, remets-toi mon vieux.

On insiste, on veut aller jusqu'au bout, d'autant que l'ouvrage n'est pas long, et on se laisse vamper de nouveau : il est tendre et généreux, Albert, capable d'auto-ironie, charmeur jusqu'au bout des ongles, et Cohen multiplie les audaces de seigneur, les éclairs de génie — avant que de nouveau on s'enlise dans des marmelades verbales et sentimentales, et l'on tangue et l'on roule ainsi jusqu'au bout de la traversée à bord de cette admirable et désolante galère.

L'amour maternel... |

Quand Simenon m'a-t-il déçu ?

Il est vrai que ces dernières années je n'ai lu de lui que des romans tirés des trois volumes de la Pléiade, dont les choix, jusqu'ici, m'ont paru irréprochables.

Nous voici en 1964 dans La chambre bleue d'un hôtel de province où un couple illégitime fait l'amour.

À trente-trois ans, il avait connu de nombreuses femmes. Aucune ne lui avait donné autant de plaisir qu'elle, un plaisir total, animal, sans arrière-pensées, auquel ne succédait ni dégoût, ni gêne, ni lassitude.

Au contraire ! Après deux heures passées à obtenir le maximum de jouissance de leurs deux corps, ils restaient nus l'un et l'autre, prolongeant leur intimité charnelle, savourant l'harmonie établie, non seulement entre eux, mais avec tout ce qui les entourait.

On songe aux Complices, autre hymne au plaisir des corps, autre admirable roman, écrit juste avant. Mais dans cette chambre bleue aussi, le ver est dans le fruit, le rêve édénique va virer au cauchemar pour les deux amants. Ils sont tous deux mariés, elle l'aime frénétiquement, il s'éloigne, ne la voit plus, mais bientôt leurs conjoints respectifs meurent empoisonnés. Tous deux seront arrêtés, interrogés, condamnés. On ne saura pas de façon sûre qui est l'assassin : ceci n'est pas un polar, l'essentiel se trouve ailleurs.

L'essentiel, c'est cet homme jeune, actif, heureux, pris dans une histoire qui le dépasse et va le détruire, et qui l'accepte avec une étrange passivité, un peu comme le Meursault de Camus. Un homme de plus en plus absent au monde — ce monde faussement paisible d'une petite ville de province, que l'auteur décrit comme toujours minutieusement, subtilement, avec un œil quasiment documentariste, et l'on se demande par moments si ce roman-là ne serait pas l'un des plus profondément autobiographiques de l'auteur, l'un de ceux où apparaîtraient le mieux les deux faces de son rapport au monde : l'observation passionnée, le dégoût secret.

Il est au sommet de son art, le père Simenon, dans ce roman qui patauge dans une tristesse poisseuse, superbement construit, avec ses flash-forward continuels qui dès le début nous annoncent — mais sans nous dire comment — que le héros finira mal, et son parfait timing dans l'impitoyable refermement du piège.

Mathieu Amalric en a fait un film... |

Marie Ndiaye, elle, m'avait déçu avec l'un de ses premiers livres. Du coup je l'ai longtemps snobée, bêtement, jusqu'à ce que son roman paru l'an dernier, La cheffe, m'ouvre les yeux. Je tâche donc de rattraper mon retard avec un roman de ses débuts, En famille (Minuit, 1991).

On résume, pour faire comme dans la presse ? Dans une campagne périurbaine sinistre, une jeune fille s'efforce obstinément, sur 300 pages ! d'être acceptée par sa famille qui la rejette, on ne sait trop pourquoi. L'histoire, d'ailleurs, grouille de questions en suspens et baigne dans l'étrange. Le pompon : l'héroïne, dévorée par un chien, ressuscite ; plus tard, elle est interpellée par l'esprit de feue sa grand-mère. Et pourquoi l'auteure, pour évoquer ses personnages plutôt frustes, recourt-elle (imitée ça et là par ses personnages eux-mêmes) à un français aussi châtié, truffé de phrases à rallonges ? Chez Ndiaye, tout peut arriver.

En même temps, cette histoire folle est située mine de rien dans un espace et un temps précis : on y assiste en toile de fond à la transformation de la France traditionnelle, ses villages se couvrant de lotissements et de supermarchés, la téloche s'emparant de nos esprits.

En famille est un déferlement de trouvailles diverses, de pages épatantes, de remarques profondes. Le thème de la perte d'identité, en particulier (l'héroïne qui ne sait plus qui elle est ni si elle existe, les nouveaux habitants qui se ressemblent tous) irrigue toute l'histoire. Et si certains personnages ne voient même pas Fanny l'héroïne, pour nous elle crève l'écran, nous rappelant Robert Walser par son humilité, et même Kafka, avec son désarroi devant des épreuves absurdes, sa culpabilité, son obstination douce.

Alors, un grand livre ? Presque. Il a les défauts de ses qualités : trop de choses à dire à la fois. La carriole surchargée brinqueballe. Et puis, tout comme le Mauvignier — autre écrivain original et puissant — de Dans la foule, la jeune auteure (27 ans !) se laisse entraîner par son talent, le cheval s'emballe et le lecteur derrière s'essouffle.

Pas grave : on pressent déjà les grands livres que l'auteure nous donnera plus tard.

Allez, un extrait :

Fanny enjamba la fenêtre et courut dans les champs en tous sens, criant : Eugène, reviens ! Tu as donc tout oublié ? Eugène ! Trébuchant, le corps secoué, sautant de rang en rang, elle paraissait de loin mimer la joie. Les enfants riaient de la voir gambader si drôlement ! Toute la journée Fanny pleura, ou se mit en colère pour sangloter de nouveau, et son chagrin d'avoir perdu Eugène était exacerbé par le ridicule et l'incohérence d'un voyage sans compagnon...

Ça grince bien comme il faut, non ?

Marie Ndiaye |

L'ordre du jour. Le titre ne paie pas de mine. 150 pages seulement, ça n'impressionne guère. L'auteur, Eric Vuillard, m'est inconnu, bien qu'il ait déjà huit livres au catalogue avant celui-ci. Trois mauvaises raisons de passer à côté du bouquin. Heureusement les critiques en ont parlé et mon oreille qui traîne a capté.

Nous sommes le 20 février 1933. Hitler réunit les plus grands industriels d'Allemagne et leur enjoint de soutenir financièrement le parti nazi. Ils acceptent tous. Leurs noms ? Ils ne nous diraient rien. Mais...

Ils s'appellent BASF, Bayer, Agfa, Opel, IG Farben, Siemens, Allianz, Telefunken. Sous ces noms, nous les connaissons. Nous les connaissons même très bien. Ils sont là, parmi nous, entre nous. Ils sont nos voitures, nos machines à laver, nos produits d'entretien, nos radio-réveils, l'assurance de notre maison, la pile de notre montre. Ils sont là, partout, sous forme de choses. Notre quotidien est le leur. Ils nous soignent, nous vêtent, nous éclairent, nous transportent sur les routes du monde, nous bercent. Et les vingt-quatre bonshommes présents au palais du Président du Reichstag, ce 20 février, ne sont rien d'autre que leurs mandataires, le clergé de la grande industrie ; ce sont les prêtres de Ptah. Et ils se tiennent là impassibles, comme vingt-quatre machines à calculer aux portes de l'Enfer.

C'est le terrible premier chapitre. Puis les nazis prennent le pouvoir, puis l'Allemagne dévore l'Autriche. Enfin, après la débâcle de 1945, le dernier chapitre — sans doute le plus affreux — montre les crapules du début survivre en toute impunité, dans une totale absence de remords.

Ce n'est pas un livre d'histoire, mais un récit que l'on suppose aussi proche que possible de la vérité historique. Ce n'est pas un ouvrage militant non plus, mais il dénonce avec une lucidité, une force implacables tous les criminels : derrière les guignols nazis, les éternels seigneurs de l'industrie, prêts à toutes les infamies pour servir leur seul dieu : le Fric. Vuillard épingle les uns et les autres avec une colère glaciale et un humour cinglant à l'occasion, lequel culmine lors de la piteuse invasion de l'Autriche. Tout le livre est ainsi tendu, vibrant, imparable. Il laisse entendre — mais est-il besoin de le dire ? — que l'ennemi n'a pas changé, qu'il est toujours là, plus puissant que jamais, et que les citoyens doivent s'unir d'urgence pour combattre l'hydre aux milliers de têtes. Au lieu de roupiller comme aujourd'hui.

Macron n'est pas Hitler... |

J.H. Rosny aîné ? Voyons voir... Ah oui : La guerre du feu !

Le malheureux survit grâce à un seul titre, alors qu'il fut un polygraphe inlassable. Spécialisé dans la préhistoire et la post-histoire, il inventa des débuts et des fins du monde à la pelle. La mort de la terre que voici, réédité voilà un demi-siècle dans la collection Présence du futur chez Denoël, et qui embrasse les deux périodes, a un peu moins sombré dans l'oubli que le reste.

Le volume rassemble trois textes : une novella préhistorique, Les Xipéhuz, une nouvelle, Cataclysmes, située dans un temps historique (mais lequel ?), et le bref roman La mort de la terre, qui raconte la fin de l'humanité, dans 50 000 ans (bel optimisme !). Disparates quant à l'écriture (grandiloquente au début, plus sobre ensuite), ces textes forment un tout sur le plan thématique : à chaque fois, l'espèce humaine est menacée d'extinction, et ce non par l'invasion d'extra-terrestres, mais par des forces terrestres mystérieuses, minérales, magnétiques ou autres. L'auteur, fasciné par la découverte de la radio-activité, est l'un des premiers à prévoir les ravages de l'atome.

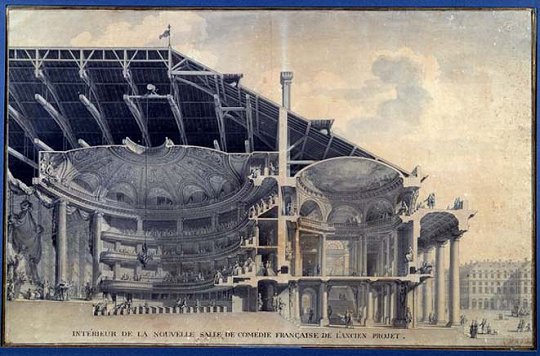

Autre point commun : l'imagination débordante et l'intense poésie de l'ensemble. Le meilleur venant de l'ultime récit. L'eau se raréfie, la terre n'est plus qu'un désert, l'humanité survit dans des oasis-peau de chagrin, et l'homme du futur s'éteint à petit feu. Un homme peu brillant. «De sélection en sélection, la race a acquis un esprit d'obéissance automatique, et par là parfaite, aux lois désormais immuables. La passion est rare, le crime nul.» Du coup nos descendants ont «une sensibilité restreinte et guère d'imagination». «Les peuplades avaient perdu le goût de l'initiative. Résignées, patientes, douées d'un grand courage passif, rien ne les excitait aux aventures.» Mais quelle belle trouvaille, entre tant d'autres, que ces oiseaux futurs qui ont appris à parler et qui prévoient certains phénomènes mieux que «les appareils, si délicats pourtant, hérités des ancêtres» !

On se demande parfois si l'humanité mérite de survivre, mais Rosny aîné, lui, on ne veut pas qu'il disparaisse.

Peu avant la mort de l'humanité. |

C'est le hasard du tirage au sort mensuel qui m'a mené au Marchand de corail de Joseph Roth (Seuil), et je frémis : j'aurais pu rater ça !

Écrites entre les deux guerres, situées dans l'empire austro-hongrois disparu et devenu dès lors une espèce de rêve, ces neuf nouvelles sont peuplées de personnages le plus souvent sans histoires à qui arrivent souvent des choses incroyables : un humble chef de gare tombant fou amoureux d'une comtesse russe, et la séduisant ; un vieux comte décidant de vivre comme si l'empire existait toujours ; des gens qui (ô féérie !) tombent amoureux.

Mais Roth pourrait raconter n'importe quoi. Il pratique en maître l'art de voir, dans la scène la plus banale, le fabuleux caché. «Dans la vie, seules sont importantes les petites choses», disait-il ailleurs. Dans ce livre-ci, je note quelques phrases magiques :

C'était (...) comme si la banalité de leurs propos n'était qu'un voile qui dissimulait des choses extraordinaires et merveilleuses.

Puis il se leva, alla vers le calendrier mural et arracha le feuillet de la journée précédente, d'un air décidé, comme s'il créait l'aujourd'hui, la nouvelle journée, empli de fierté et de puissance, tel un dieu.

Ces neuf histoires sont pleines de moments fulgurants, à propos de presque rien : l'ivresse du printemps ou de l'amour naissant, la puberté descendant soudain sur une fillette, ou un petit matin, tout bêtement :

...le monde, d'aussi bonne heure le matin, n'était pas encore un monde de conventions, mais un monde simple, comme aux premiers jours de son enfance, quelques années après la Création, alors qu'il n'était peuplé que d'une vingtaine d'hommes dont les relations étaient faites d'amitié et de bonté. Plus tard, lorsque je revenais, il était déjà midi, le monde avait vieilli de milliers d'années...

En fait, c'est le livre entier qui me maintient dans un sentiment de plénitude auquel je ne m'attendais pas, que je ne peux totalement expliquer, comme ces personnes dont le pouvoir sur nous est aussi mystérieux qu'irrésistible. Oui, nous avons là un enchanteur, ou plus précisément un réenchanteur, qui rend ses couleurs au réel usé.

Le livre est si fort que les faux-pas d'une traduction moyenne, où l'on lit des choses comme «presque sans que je l'eusse remarqué», passent pratiquement inaperçus.

On se dit naïvement que d'avoir écrit de telles pages, si créatrices d'euphorie, doit vous consoler de tout, vous protéger à jamais... Roth est mort de désespoir et d'alcool à 45 ans.

Joseph Roth, saint buveur. |

Un bonheur n'arrivant jamais seul, voici les Lettres de la marquise de M*** au comte de R***, de Claude Crébillon, chez Rivages. Une œuvre-phare du XVIIIe siècle, un très juste portrait de l'aristocratie du temps, des mœurs d'un siècle etc., voilà ce que nous annonce Antoine de Baecque dans sa préface. Savante, brillante, la préface, un rien frigide il est vrai, si bien qu'on entre en lecture avec un respect vaguement teinté d'ennui. Et là, tout de suite, on est saisi.

Ces nobles n'ayant rien d'autre à faire que parler, si possible d'amour, ils avaient développé dans cet art une virtuosité, une subtilité sans égale, que Crébillon, jeune écrivain de vingt-cinq ans, nous fait savourer ici dans un pastiche étourdissant.

La marquise est courtisée par le comte, qu'elle fait tourner en bourrique avant de succomber à son tour. Nous ne pouvons lire que les lettres de la marquise, mais en l'absence de celles du comte elles résonnent encore plus fort en nous. Reine des coquettes, experte en ironie, piquante, futée, sachant dire non et oui en même temps, capricieuse, moqueuse, odieuse, délicieuse, elle nous mène par le bout du nez nous aussi au fil des ces lettres et billets d'une vivacité extraordinaire, qu'il faudrait lire et relire, comme tant d'autres œuvres de l'époque, pour s'aiguiser l'esprit.

Venez dîner avec moi, je n'ai été de ma vie ni si belle, ni si folle. Que je vous plains !

Je ne trouve pas d'ailleurs que la constance soit un plaisir si vif, qu'il puisse tenir lieu de tous ceux qu'il empêche de prendre.

...et si j'ai assez de raison pour ne vouloir ni vous aimer, ni être aimée de vous, je n'en ai pas assez peu pour vous refuser une amitié que vous méritez plus que personne du monde...

Elles devraient sembler lourdes, ces phrases parfois longues, toujours denses, constellées de «que» et de «de» comme on faisait à l'époque, comment font-elles pour être à ce point bondissantes, pétillantes ? Grands dieux, quelle époque...

Pastiche, badinage, bulles de champagne, tout cela pourrait paraître exquis, mais un peu creux ; en fait, ce qui semble un jeu va se révéler plus cruel, plus profond que prévu. La joueuse va se prendre dans ses propres filets, succomber à la passion, et même succomber tout court. Du coup l'œuvre va perdre un peu en vivacité ce qu'elle gagne en profondeur. N'empêche, quel bouquin ! Qui osera dire, en le refermant, que légèreté rime avec futilité ?

Édition de 1779 |

Dans mon Lagarde-et-Michard du XVIIIe siècle, que je rouvre cinquante ans après, je trouve les poètes Lebrun, Delille et Lefranc de Pompignan, mais pas Crébillon...

Alfred de Vigny, lui, est une star, avec huit textes dans le volume suivant.

Si je reviens à lui, comme je l'ai déjà fait deux ou trois fois, c'est pour un plaisir vaguement pervers : celui des montagnes russes. On passe chez lui, d'une strophe à l'autre et parfois d'un vers à l'autre, du meilleur au pire, de moments sublimes à d'étranges et pitoyables ratés.

Je picore au hasard dans ma vieille édition de poche, passant de pièces méconnues («Les amants de Montmorency», émouvant suicide amoureux d'un jeune couple) aux tubes immortels qu'on apprend à l'école — enfin, qu'on apprenait quand j'étais gamin.

Tout le début du «Mont des oliviers» par exemple, est une splendeur, après quoi ça se gâte un peu. La célébrissime «Maison du berger» cahote par moments, butant sur des images hasardeuses («Du haut de nos pensées vois les cités serviles / Comme les rocs fatals de l'esclavage humain») ou des cacophonies de débutant («Ton regard redoutable», rrr...). La vision de la femme que ce poème véhicule a quelque peu vieilli («Ta pensée a des bonds comme ceux des gazelles, / Mais ne saurait marcher sans guide et sans appui», «Mais ton cœur, qui dément tes formes intrépides, / Cesse sans coup férir aux rudesses du sort»), mais faut-il incriminer le poète ou son époque ? Restent plusieurs admirables strophes, du genre :

Vivez froide nature, et revivez sans cesse

Sous nos pieds, sur nos fronts, puisque c'est votre loi ;

Vivez et dédaignez, si vous êtes déesse,

L'homme humble passager, qui dut vous être un Roi ;

Plus que tout votre règne et que ses splendeurs vaines

J'aime la majesté des souffrances humaines :

Vous ne recevrez pas un cri d'amour de moi.

On peut ne pas aimer cette vision négative de notre Mère Nature, et trouver beau malgré tout ce qui s'exprime là, cette dignité raide et sombre.

La fin de «La mort du loup» ? Là aussi, ça vacille entre l'admirable «Gémir, pleurer, prier est également lâche» (même si «prier est» n'est pas fameux, où l'on a le choix entre hiatus et liaison maladroite) et le malencontreux («Fais énergiquement ta longue et lourde tâche» — faire une tâche ?), avant qu'on revienne à l'admirable :

Puis après, comme moi, souffre et meurs sans parler.

Eh oui, la maison du berger... |

Ne quittons pas la poésie.

«Bancs publics ! Bancs publics ! Cette chanson est trrès idiote !» J'entends encore ma grand-mèrre rrusse rronchonner, en 54, à la sortie du deuxième album de Georges Brassens. Je n'ai jamais compris sa colère, et je ne sais pas non plus pourquoi ces «amoureux qui s'bécotent sur les bancs publics» me semble à chaque fois si triste. Évidemment, la fin où l'amour meurt n'est pas bien gaie, pas plus que l'histoire de Margot dégrafant son corsage, dont le chat est finalement tué par les voisins. Dans le genre, on a aussi, dans la même fournée, deux perles sombres : «Pauvre Martin» et «Il n'y a pas d'amour heureux», sur un poème d'Aragon, mais on se remonte le moral avec un autre bijou, où l'amour est dans sa fleur, où le retour si doux des rimes en [ère] et en [ou] nous envoûte :

La fortune que je préfère,

C'est votre cœur d'amadou

Tout le restant m'indiffère

J'ai rendez-vous avec vous.

Une chanson que j'avais oubliée, «Putain de toi», pourtant pas bien gaie, me plonge dans une jubilation dont la cause m'échappe :

Aux quatre coins de ma vie de bohème

T'as promené, t'as promené le feu de tes vingt ans.

Et pour moi, pour mes chats, pour mes fleurs, mes poèmes

C'était toi, la pluie et le beau temps...

(...)

C'était fini, t'avais passé les bornes,

Et renonçant aux amours frivoles d'ici bas,

Je suis remonté dans la lune en emportant mes cornes,

Mes chansons, et mes fleurs, et mes chats.

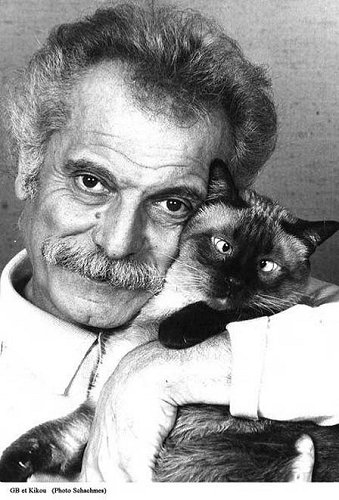

Georges et Kikou |

Cure de chansons ces derniers temps, de rebètika surtout, à cause de divers concerts (cf. infra). À signaler un très beau docu sur ce thème, Les voies du rébétiko de Timon Koulmasis & Iro Siafliaki, qui donne la parole aux survivants de l'époque héroïque.

Une oreille tendue vers la Grèce, l'autre s'ouvrant à l'Occident, écouté plusieurs fois ce mois-ci une œuvre méconnue d'un compositeur célèbre : la Symphonie n°2 de Prokofiev.

On connaît mieux sa première, dite Symphonie classique, charmante mais un peu fluette, ou celles de la période soviétique, plutôt mastoc inversement. Prokofiev écrivit la Deuxième en 1925, alors en exil à Paris, et l'on peut s'étonner du peu de succès qu'elle rencontra, tant elle reflète son époque. Après un début en fanfares, genre Vous allez entendre ce que vous allez entendre !, elle nous balance un quasi-pastiche du Pacific 231 d'Honegger, avec des bouffées de Sacre du printemps — et aussi, soyons juste, beaucoup de Prokofiev, de plus en plus à mesure qu'on avance. Ça part un peu dans tous les sens, mais va-t-on faire la fine oreille devant une telle profusion, une telle énergie ? Quelle belle jeunesse !

Sergueï Prokofiev |

Pour finir, un mea culpa. Il m'est arrivé ici même, je crois, d'émettre quelques réserves quant à notre nouveau président. Or, lisant dans une gazette une phrase de lui qui résume son credo, lumineuse, j'ai compris soudain mon erreur.

«Les jeunes Français doivent avoir envie de devenir milliardaires.»

Tout est là ! C'est net, beau, grandiose. Le projet des deux précédents présidents, énoncé trop brutalement par le petit maigre et trop sournoisement par le petit gros, le voici parfaitement formulé enfin. Comment ne pas s'incliner devant un si noble idéal ? La France renaît, repart de l'avant, et je tombe à genoux comme Saint Paul autrefois. Je prends conscience de mon infirmité : je ne suis qu'un has been, un poids mort, moi que les milliards ne font pas saliver ! Mon seul rêve pécuniaire, à la rigueur : mille euros pour le lauréat du prix Nelly-Sachs, dont je suis juré. (Nous n'avons plus de mécène.) Et allez, encore mille euros pour aider le Miel des anges. Hou, le gagne-petit...

Allez les jeunes ! Foncez ! La Rolex est au bout du chemin.

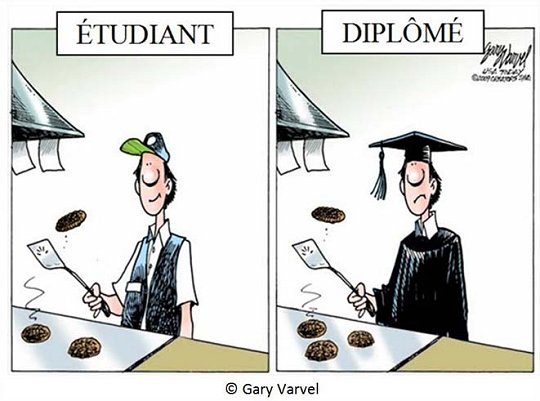

Jeune LRM cocu. |

Pour les amateurs de musique grecque, sur l'agenda de novembre, deux concerts-lecture à Paris, auxquels je participe : le 18 à la Fondation hellénique, boulevard Jourdan, avec Katerìna Fotinàki, et le 19 à la Maison de la culture arménienne, avec Ouranìa Lampropoùlou et Marìa Sìmoglou. Détails en temps utile sur la page Facebook du Miel des anges.

Nouvelles lectures le 1er décembre : Voltaire, Collodi, Wul, Deville, Sureau, Pons, Albarracin.

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

Le temps qu'il fait nous fait aussi.

Les grandes fatigues physiques qui remettent chagrins et remâchements à leur place.