Le chef op', Ilìas Adàmis, et la réalisatrice.

BRÈVES

N°165 juin 2017

Encore un mois bousculé : les interventions du traducteur ici et là, les traductions qui s'accumulent à la maison, le tournage d'un film chez nous pendant deux jours...

On ne va pas se plaindre ! Il en restera de beaux souvenirs.

La soirée rébètiko de l'Inalco d'abord, avec sa table ronde suivie d'un concert de Nicolas Syros et ses musiciens (Dimitra Kontou, chant et Menelas Evgeniadis, guitare et chant) devant une centaine de spectateurs.

La Comédie du Livre à Montpellier ensuite, fête aux dimensions imposantes, belle organisation, huit auteurs grecs invités, le stand de la librairie Sauramps dévalisé, au point qu'on a même acheté des livres du Miel des anges ! Joué au libraire pendant des heures sans m'ennuyer, face à un public nombreux et chaleureux, alors que ce genre de séance peut facilement virer au supplice.

Quant au tournage, le quatrième dans l'histoire de notre maison, nous nous sommes régalés. Mon amie la metteuse en scène Stèlla Theodoràki, son équipe franco-grecque et l'acteur Laurent Sauvage, qui vient de faire un tabac au théâtre avec Emmanuelle Béart, ont tous été adorables.

Alors tant pis si les lectures, les sorties cinoche et les petites soirées DVD sont passées au second plan.

Le chef op', Ilìas Adàmis, et la réalisatrice. |

L'élu du tirage au sort cette fois-ci, chouette ! c'est D.H. Lawrence, avec un recueil de cinq nouvelles, traduites chez Hatier par Patrice Gromeau sous le titre La belle dame et autres contes mortifères. Ce qui relie ces cinq histoires prises dans divers recueils, c'est la noirceur, la mort qui rôde. «L'officier prussien» : un soldat persécuté par un officier sadique le trucide et meurt à son tour. «Celle qui s'enfuit» : une femme blanche qui s'ennuie va rejoindre une tribu indienne et finira exécutée après un long et terrible rituel. «La belle dame» : pas de meurtre ici, mais une jolie vieille dame qui ne vieillit guère, sans doute parce qu'à force d'emprise elle pompe la force vitale de son fils. «Elle appliquait un suçoir sur une âme et la suçait à mort.»

Il y a là le meilleur Lawrence, chargé lui aussi de force vitale, de sève, d'émotions, de pensées profondes, avec son écriture elle-même chargée, puissante, répétitive. Les répétitions chez lui sont comme le battement du sang.

«Elle est comme un rayon de soleil sur moi, se dit-il en étirant ses membres. Je ne me suis jamais étiré sous un soleil comparable au désir qu'elle a de moi.».

La célèbre sensualité de Lawrence va plus loin que le sexe, elle s'élargit sans fin, communie avec l'univers :

«...tandis que les inquiétantes mains noires, à force de masser, transformaient son corps en un lumineux halo. Ses membres, sa chair, et jusqu'à ses os, parurent enfin se dissoudre en une sorte de brume couleur de rose dans laquelle sa conscience rôdait comme une lueur solaire dans un nuage empourpré».

Voilà saisis, dans un seul mouvement, l'infime et l'infini :

«...elle avait l'impression que tous ses sens étaient diffus dans l'air, qu'elle entendait s'ouvrir les couleurs des fleurs crépusculaires, le bruit de cristal que faisaient les cieux quand les vastes anneaux de l'atmosphère glissaient l'un sur l'autre, comme si le double mouvement ascendant et descendant des courants d'air humide faisaient résonner une harpe dans le cosmos.»

Quel dommage de n'avoir pas sous la main la v.o., ainsi que la traduction précédente, devenue — fait rarissime dans l'édition — l'un des personnages principaux de ce livre ! On verra comment dans le CARNET DU TRADUCTEUR («Lawrence and Lawrence Ltd»).

D.H.L. nous transporte ! |

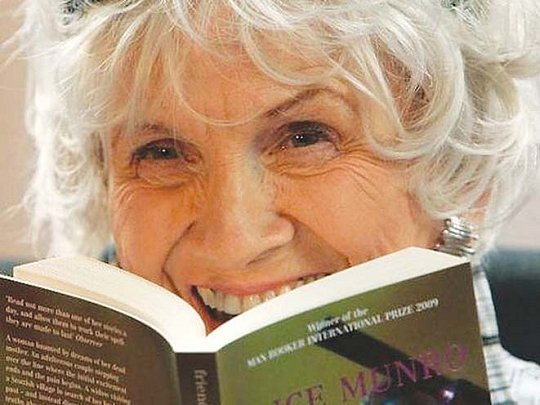

Alice Munro, c'est le contraire : j'ai un recueil de Selected stories en anglais dans un fort volume (400 pages, 23 nouvelles) de chez Vintage Books, mais le recueil en v.f. que je me suis offert, damned ! ne comporte pas les mêmes textes.

Elle mériterait pourtant un Bouquins, Alice Munro, ou même une Pléiade. Qu'attend-on ?

Elle est canadienne, a écrit un seul roman, quatorze recueils de nouvelles qui lui ont valu le Nobel en 2013, mais les Français la lisent peu : n'ayant guère le temps de lire, ils dédaignent les textes trop courts. Va comprendre.

On compare souvent Munro à Tchekhov, et l'un de leurs points communs, c'est qu'on ne sait trop quoi dire d'eux. Tout est si simple chez eux apparemment ! Leurs histoires, contées sans effets de style voyants, ont pour décor divers lieux identifiables de leur pays et mettent en scène de façon réaliste une foule de personnages finement observés — combien de vies ont-ils eu pour accumuler autant d'expériences ?

Les récits de Munro avancent donc d'un bon pas — oui mais l'auteure multiplie les contrepieds, les surprises, sans pour autant piétiner la vraisemblance. L'art de la narration est porté à son comble, avec notamment d'ébouriffants flash-backs ; on rencontre à tout moment des notations d'une extrême justesse, des aperçus vertigineux, qui saupoudrent la lecture d'un crépitement d'étincelles.

Le coup de patte, à l'occasion, se fait suavement féroce. L'héroïne est nommée bibliothécaire dans l'une de ces belles universités anglo-saxonnes.

«Les bâtiments du collège n'étaient pas anciens du tout, mais ils étaient construits pour paraître anciens. Ils étaient construits en pierre. Le Bâtiment des Arts avait une tour et la bibliothèque des fenêtres à battants, à l'abri desquelles on aurait pu tirer des flèches.»

La bibliothécaire entend les bruits des terrains de sport :

«Les acclamations et les chants étaient stupides, si l'on écoutait les paroles. Pourquoi construire des bâtiments aussi dignes si c'était pour chanter ensuite des chants pareils ?

Elle en savait trop pour révéler ses opinions. Si on lui disait, '' C'est terrible d'avoir à travailler le samedi, ça vous empêche d'assister aux matchs '', elle approuvait avec ardeur.»

(C'est moi qui traduis.)

Ailleurs, cette petite merveille :

«Mais elle ressentait encore le premier signal d'une histoire d'amour comme la chaleur du soleil sur sa peau, comme la musique à travers une porte, ou le moment, elle le disait souvent, où à la télévision une publicité en noir et blanc éclate en couleurs» («bursts into color»).

Née en 1931, toujours sur la brèche. |

Christoph Meckel, écrivain allemand né en 1935, reste inconnu en français malgré cinq ouvrages publiés dans notre langue, dont Portrait robot. Mon père et Portrait robot. Ma mère, qui forment un seul livre. Dans ces deux textes jumeaux, quoique rédigés à vingt ans d'intervalle, publiés ensemble tête-bêche par Quidam dans une traduction de Florence Tenenbaum-Eouzan et Béatrice Gonzalés-Vangell, l'auteur décrit successivement ses deux géniteurs.

Pauvre Christoph ! Heureux Meckel ! Si la vie n'a pas épargné l'homme, elle a gâté l'écrivain : ses parents terribles lui ont fourni un excellent sujet. Le père surtout, écrivain «apolitique», dur avec son fils et mou face au nazisme dont il se fera le complice, terrifiant avec «sa foi absolue en l'autorité», pitoyable en fait, jouant son rôle de paterfamilias «sans se douter que ce n'était pas la famille qui avait besoin de lui mais lui de la famille et de sa docilité, comme s'il n'avait aucune perception claire de lui-même». «Il fallait qu'il demeurât le noyau de la famille, bien qu'il n'en fût que la coquille fêlée.» Les siens lui échappant, le monde autour de lui s'écroulant, il finira en vieillard brisé.

Quant à la mère... «Je n'ai pas aimé ma mère», dit l'auteur d'emblée. Elle-même fut «sèche et sans amour», ce qui fut vécu par le fils comme «un membre arraché dans l'anatomie de l'âme». «Pour moi, rien de lumineux dans l'enfance. (...) Je vivais dans la certitude d'un sentiment dominant qui fut longtemps un supplice : je n'avais rien à dire, j'étais trop jeune.»

Il se rattrape ici, le fils : il ne les rate pas, ses vieux, il les exécute sans pitié, de façon elle-même dure et sèche, frappant fort et net pour exorciser son enfance mutilée — avec ici ou là des bouffées de lyrisme, pour décrire le bonheur loin de la maison, puisque «la vie était ailleurs», avant de retomber, à coups de phrases nominales souvent, dans l'accablement et l'étouffement.

Mais le tableau dépasse largement le cercle familial, tant se profile dans le fond, derrière cette famille typique d'une certaine bourgeoisie, toute une époque fascinante : l'aveuglement d'une bonne partie de l'Allemagne face au nazisme, les malheurs de la guerre, les misères de l'après-guerre, la reconstruction.

Pas commode, ce livre. Pas facile d'être fils. Pas facile d'être père non plus. Quittons-le sur l'une des rares pages qui réchauffent, bien qu'on soit en plein hiver, au marché de la cathédrale à Fribourg-en-Brisgau :

«Montagnes de pommes, charretées de pommes de terre, odeur des fruits dans le brouillard, bruit des noix qui s'entrechoquent, fontaines qui gargouillent, crachotent et bruissent, silencieuses rigoles des rues, arbres frémissants.»

Roberto Rossellini, Allemagne, année zéro |

J'ai du mal avec Jean Clair et son côté réaco-scrogneugneu péremptoire, alors quel masochisme me pousse à le relire ?

Parce que j'ai beau râler, il en a sous la casquette, l'animal, et il sait écrire.

Son Autoportrait au visage absent (Gallimard) n'est pas une autobiographie, mais un recueil d'écrits sur l'art publiés entre 1981 et 2007. On peut donner au titre un double sens : il évoque officiellement la difficulté à représenter figure et corps humain (exemple, le bouleversant dessin de Zoran Music en couverture), mais peut aussi désigner un autoportrait indirect via le portrait des artistes aimés par l'auteur.

Quels artistes ! On va de Klimt à Louise Bourgeois en passant par mon bien-aimé Bonnard, Giacometti, Balthus, Music, Bacon, Hockney, pour ne citer que les plus connus. On passe du simple récit (sur Balthus) à l'essai philosophique. Pas de repli passéiste, ni jérémiades, ni aigreur, mais une érudition tentaculaire, frisant parfois la cuistrerie mais sans y verser, et toujours la même agilité intellectuelle. Témoin entre autres sa brillante présentation du méconnu Léon Spilliaert, qu'on a grâce à lui très envie de fréquenter :

«Nul doute en effet qu'Ostende, aux yeux de Spilliaert, autant qu'une réalité physique, était un espace mental, une configuration abstraite où s'affrontaient jusqu'au vertige les deux abîmes de l'ordre et du désordre, comme la droite s'oppose à la courbe, et l'obscurité au jour. Mieux peut-être : comme l'illusion de la surface s'oppose à la réalité du gouffre. Le monde était-il cet écran moiré tissé de volutes lumineuses dans lequel s'absorbe fascinée La Baigneuse de 1910 ou bien est-il au contraire ce précipice dans lequel s'enfonce à l'infini la moderne tour de Babel des Vertiges (1908), sorte de maelström inverse qu'eût pu imaginer Poe, crevant le voile de Maya et engloutissant jusqu'au fond du ciel toutes nos certitudes et tous nos équilibres ?»

J'ai survolé, je l'avoue, certains développements trop costauds pour mes vieux neurones, au profit de pages délicieuses comme celles sur l'extraordinaire Balthus :

«Balthus avait été un chat, mais il était devenu un vieil oiseau déplumé. Et seul un chat comme Cartier-Bresson pouvait avoir approché de lui si près sans l'inquiéter...»

Zoran Music, Autoportrait. |

Clair m'aura donné ici davantage que prévu, et Duras moins. Le ravissement de Lol V. Stein (Folio Gallimard), c'est selon l'éditeur «la plus inoubliable, sans doute, des héroïnes de Duras» ; c'est surtout, avec son écriture durassifiée à l'extrême, l'un de ces livres-clés, de ces livres-tests dont la lecture intégrale fait de vous un initié, un dur, un as, et l'impuissance à en venir à bout un pauvre plouc.

Eh bien je l'avoue : j'ai raté l'examen. Je me suis ensuqué à la p.120 (vous savez, «Lorsque je suis allé à la fenêtre de la chambre de l'Hôtel des Bois...), 50 pages avant la ligne d'arrivée. Sur la dernière page où d'habitude je griffonne copieusement ce qui m'aidera plus tard à pondre ma notule, je lis en tout et pout tout : «obsession folie». J'ai oublié l'essentiel de l'histoire et mélange les personnages. Mort de honte.

L'auteure, comme si elle avait prévu ma détresse, me fait cadeau p.81 d'une phrase consolatrice :

«Ne rien savoir de Lol était la connaître déjà.»

Mais cela veut-il dire, vraiment, que ne rien comprendre au livre est la meilleure façon de le comprendre ? Vous n'êtes plus là, Mme Marguerite, pour m'en assurer, et tout ce que je puis faire pour me rattraper un peu, c'est recopier ici l'autre phrase que j'avais repérée :

«Dès qu'elle se dirige vers lui, dans ce déhanchement circulaire, très lent, très doux, qui la fait à tout moment de sa marche l'objet d'une flatterie caressante, secrète, et sans fin, d'elle-même à elle-même, aussitôt vue la masse noire de cette chevelure vaporeuse et sèche sous laquelle le très petit visage triangulaire, blanc, est envahi par des yeux immenses, très clairs, d'une gravité désolée par le remords ineffable d'être porteuse de ce corps d'adultère...»

Phrase qu'avant de la recopier je trouvais superbe, forcément superbe, et dont, une fois relue, je ne sais plus trop quoi penser.

Tandis que je me noie, vient-elle à mon secours ? |

Sur les quinze romans de Christian Oster, combien en ai-je lu ? Cinq, je crois. Autant dire qu'Oster fait partie de la famille.

En ville, le seizième du lot, paru en 2013 à l'Olivier, est bien dans sa manière. On pourrait le résumer ainsi : cinq amis ont prévu de partir ensemble en vacances, mais voilà que...

Ici, pas d'événements tonitruants ou déchirants, mais la vie quasi quotidienne qui déroule ses menues péripéties, les attirances et les tensions, les conversations foireuses, les faiblesses cachées de chacun. Oster excelle à faire beaucoup avec peu, à mettre en lumière l'absurde léger de nos existences, ramassant tout dans le grand filet de ses longues phrases, mariant subtilement la cocasserie et le doux amer, tenant la douleur à distance mais sans la cacher tout à fait.

Difficile de citer un passage dans cette broderie d'une extrême finesse, qui procède par accumulation de notations minuscules et de trouvailles d'écriture tissées ensemble délicieusement. La moindre phrase d'En ville ayant un sourire en coin, je ne citerai celle-ci, minuscule. Le téléphone vient de sonner :

«C'est Paul, m'a dit Paul, dont le nom s'était inscrit sur l'écran.»

L'ironie à son plus infime, mais pas à son moins savoureux.

Et tout à la fin, quelle jolie chute !

Alexandra Lemasson lit En ville. |

En abordant Attila de Corneille, on ne peut qu'être partagé entre curiosité et appréhension. La curiosité ? On imagine mal le chef des Huns, ce rustre, cet Asiate, déboulant au galop tout écumant dans une tragédie française. L'appréhension ? Parmi les pièces du Corneille mal-aimé de la fin, généralement méprisées, Attila est l'une des plus oubliées, tuée sans doute par le célèbre et méchant distique : «Après Agésilas, hélas... Mais après Attila, holà !»

L'Attila de Corneille n'est pas le soudard caracolant de nos livres d'histoire ; conquérant insatiable, certes, ivre de pouvoir, c'est avant tout un Machiavel qui recourt moins à la guerre qu'aux machinations tortueuses, puisque

...la noble ardeur d'envahir tant d'États

Doit combattre de tête encore plus que de bras.

C'est par ailleurs un monstre cruel, pour qui

...la vengeance est douce aussi bien que l'amour.

L'amour ? Il prétend l'ignorer. Selon lui,

L'amour chez Attila n'est pas un bon suffrage ;

Ce qu'on m'en donnerait me tiendrait lieu d'outrage,

Et tout exprès ailleurs je porterais ma foi,

De peur qu'on n'eût par là trop de pouvoir sur moi.

Un sacré personnage, assurément, dans une tragédie forte où l'on retrouve Corneille tel qu'en lui-même, avec son attirance pour l'exceptionnel, le paradoxal, le monstrueux : ici, on épouse une femme parce qu'on en aime une autre, on épouse une femme fin de la tuer.

On peut aussi goûter, par moments, ses images et sa rhétorique outrées, ce savoureux kitsch cornélien :

Étale insolemment l'épouvantable image

De ces fleuves de sang où se baignait ta rage.

La complexité de l'intrigue n'empêche pas celle-ci d'avancer, machine implacable, avec une belle cohérence, toute la pièce étant irriguée par le thème du sang — le sang versé par le tyran mais aussi le sien même, puisqu'il meurt d'un saignement de nez récurrent aggravé par la colère. Saignement de nez ? Parlons plutôt du sang qu'

On lui voit chaque jour distiller du cerveau.

Ô noblesse de la langue ! Ô délicates pincettes cueillant l'ordinaire et le trivial sans se salir !

Le mois prochain : Pulchérie, autre rareté.

Attila Quinn |

Alexandre Blok, l'un des grands noms de la poésie russe d'il y a un siècle, savait parler aux femmes. Tombé fou amoureux d'une cantatrice, il lui écrivit : «Vous êtes cette huître remplie de perles, qui repose au fond des mers...» Et la belle, dit-on, se laissa gober !

Elle ne fut pas la seule à tomber sous son charme : Blok, avec son Monde terrible (1898-1916), est l'un des cinq poètes russes (avec Pouchkine, Mandelstam, Pasternak et Tsvetaïeva) admis à ce panthéon qu'est la collection Poésie/Gallimard ; les lecteurs en foule se laissent prendre à la glu d'images souvent croquignolettes : «Mais on dirait que ma douleur souvent est si pesante / Qu'elle fait sombrer le navire de l'espoir !»... «On dirait qu'un ami ancien / D'un tendre archet touche ton cœur»... «Le spectre bleu de l'amante morte / Plane sur l'encensoir de mes rêves»...

Il est vrai que par instants la poésie léthargique se réveille en sursaut ! Juste après l'archet sur le cœur, «On dirait qu'un essaim léger / de songes tout à coup surgit» et c'est charmant. J'aime assez, ailleurs :

Et seul se montre à l'horizon sanglant

Un signe mystérieux, encore indéchiffré.

Ou ce quatrain sur la vie et la mort :

Et aux frémissements de la longue froideur

Habitue doucement ton âme fatiguée,

Pour qu'elle n'ait plus besoin de rien ici,

Quand de là-bas jailliront les clartés.

Mais ce qui me fait dresser l'oreille ici, à vrai dire, c'est moins l'originalité du contenu que la beauté soudaine des sonorités et la justesse du rythme. Est-ce l'original ou la traduction ou les deux qui passent ainsi par des hauts et des bas — des bas surtout ?

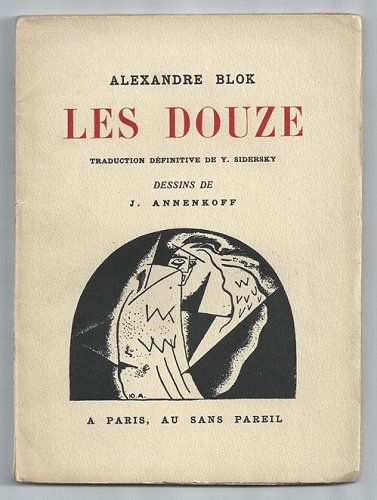

Pas question d'en rester là ! Je m'accorde une seconde chance avec le grand poème qu'inspira au même Blok la révolution d'Octobre, Douze, retraduit par Olivier Kachler pour Allia. Les violents événements que l'on sait auront eu au moins un effet salutaire en dopant le dolent poète. C'est messianique, à la fois révolutionnaire et religieux — le Christ emmène la procession —, c'est porté par un souffle épique, vigoureux, joyeux, ça pète, ça virevolte, ça cascade, et la traduction suit vaillamment le mouvement :

Hop hop, danse voir un coup !

Comme elles y vont, tes gambettes, c'est fou !

Tu faisais la belle en linge à dentelles —

Fais donc la belle, allez, fais donc la belle !

Tu te traînais avec les officiers —

Fais la traînée, allez, fais la traînée !

Ce n'est pas tous les jours qu'on peut remercier Lénine !

Une autre édition. |

Côté cinoche, la dèche, donc. Pendant tout le mois, deux films seulement.

Rendez-vous de juillet, de Jacques Becker, marqua les esprits à sa sortie en 1949, mais les fans de Becker eux-mêmes, dont nous sommes, admettrons que cet hymne à la jeunesse n'a pas très bien vieilli. On visite le Saint-Germain-des-Prés de la grande époque, Maurice Ronet joue de la trompette chez Claude Luter, ça chauffe dans les caves mais l'ensemble sonne aujourd'hui un peu faux, à l'image de Daniel Gélin, pas très bon.

Dans le Rodin de Jacques Doillon, sorti cette année, des messieurs critiquent l'une des œuvres du sculpteur en sa présence. Il marmonne dans sa barbe une phrase inaudible. On le fait répéter. Il articule : «Je ne cherche pas à plaire, mais à faire vrai».

Phrase-manifeste, où Doillon parle en même temps que Rodin. Faire vrai pour lui, c'est évacuer le romanesque facile, c'est montrer le travail de l'artiste, la transpiration plus que l'inspiration, la recherche, l'effort. L'idéal qui vous échappe, et tout ce qu'on n'entend pas, qu'on ne comprend pas. D'où ces scènes d'atelier répétitives, d'où les marmonnements obscurs de ce film introverti, rugueux, austère — malgré ses scènes de lit mouvementées —, Ce film honnête et courageux peut paraître un peu ennuyeux sur le coup — malgré Vincent Lindon, admirable Rodin. Mais c'est le lendemain matin qu'on juge un film. Certains se dégonflent pendant la nuit ; celui-ci, au contraire, s'installe en nous.

Vincent Rodin |

Côté musique, ce mois de mai aura été wagnérien, grâce à une réécoute de la Tétralogie par petites doses quotidiennes. Toujours pas compris l'histoire, le côté solennel et cuivré de l'ensemble réveille mes instincts persifleurs, derrière les morceaux de bravoure j'entends les délicieuses parodies de Fauré-Messager et Wiener-Doucet, je revois en filigrane le Nibelung sauvagement parodié par Willy Vandersteen dans sa bédé Le trésor de Fiskary, que je lus enfant avant même de connaître le nom de Wagner (M. Lambique devenait Biquefried...), bref, je rigole en coin ; mais en même temps, Wagner ici, quelle puissance, quel raffinement aussi ! On ne peut pas ne pas le trouver génial, ce salopard. De plus en plus génial à mesure qu'on vieillit.

De gauche à droite : Bob, Sidonie, Bobette, M. Lambique. |

Musique toujours. Michel Arbatz écrit des livres et des chansons qu'il chante volontiers lui-même, il enseigne l'écriture de chansons (j'ai évoqué ici son épatant Moulin du parolier, une somme, une bible), il connaît la chanson et la poésie françaises mieux que personne et jongle avec les mots comme bien peu. On aura une idée de son activité débordante (spectacles Villon, Desnos, etc.) sur HYPERLINK "http://www.michelarbatz.com" .

Brunhilde prenant congé, Jeanne prend sa place : j'ai là en CD l'épatant spectacle intitulé Chez Jeanne, consacré par Arbatz à la jeunesse de Brassens. Quinze chansons la racontent, dont quatre d'Arbatz lui-même ; bien dans le style, délicieuses, elles ne déparent pas l'ensemble.

Ah, Brassens... Je m'étais offert l'intégrale en 2000. Ne serait-il pas temps de tout réécouter ? Un CD par mois, pendant un an ? Sans oublier Youtube : voir Brassens chanter «Je me suis fait tout petit», avec sourire en coin, puis «Les passantes» avec Le Forestier, sourires et clins d'œil là aussi, quel bonheur...

La pochette du CD |

Pour faire grise mine ces temps-ci, on a l'embarras du choix. Il y a les crimes de masse : un président américain climato-criminel flinguant la planète. Il y a les délinquants mineurs : les évêques français refusant de prendre position contre le péril brun, déshonorant une fois de plus cette pauvre église catholique ; Daniel Cohn-Bendit se déshonorant lui aussi dans son tropisme marconien (finira-t-il, s'il vit très vieux, dans les bras de Marine ou Marion ?) ; notre nouveau président qui commence par prolonger l'état d'urgence, cette infamie, me décevant dès le premier jour, lui dont je n'attendais pourtant rien de bon, etc. etc. Mais si l'actualité, généreuse inépuisablement, nous offre chaque jour des raisons de verser des larmes, il suffit parfois d'une chanson pour tout oublier, quelques minutes.

Il suffit d'une chanson, ou d'un tournage. |

Le mois prochain ? Bergounioux, Debray, Mirjol, Corneille, Màrkaris, Shire, Présumey...Du connu et du moins connu, du neuf et de l'ancien, du français et de l'étranger, de tout un peu, comme de coutume.

Plus — j'allais oublier — Sainte-Beuve, Lamennais, Sand, Hugo, Vallès, Zola, Jaurès, Cendrars, Saint-Exupéry, Camus, Mauriac...

Tout ça ? Sans déc ?

Sans déc

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

Cultiver son jardin ou s'adonner à n'importe quelle activité créatrice d'autonomie sera considéré comme un acte politique, un acte de légitime résistance à la dépendance et à l'asservissement de la personne humaine.

Ne doutez jamais qu'un petit groupe de gens réfléchis et engagés puisse changer le monde. En fait, c'est toujours comme cela que ça s'est passé.

On ne va jamais si loin que quand on ne sait pas où l'on va.