Etiemble

BRÈVES

N°163 avril 2017

Etiemble !

Que reste-t-il de ce personnage tempétueux, depuis que son décès, voilà quinze ans, l'empêche de tonitruer tous azimuts ? Il fut professeur, traducteur, auteur et surtout bagarreur. Ce polygraphe déploya une activité pamphlétaire compulsive, faisant même un tabac dans les années 60 avec son Parlez-vous franglais ?, son best-seller, dont les scrogneugneuseries ne firent pas de moi son supporter.

Quelle mouche m'a donc piqué pour que j'exhume de ma bibliothèque, dans le coin cimetière, ce volume Gallimard défraîchi datant de 1958 ? Savoir et goût rassemble des articles écrits en ce temps-là. Sagan vient d'apparaître, il la déteste bien sûr, et l'attaque au rouleau compresseur :

«J'ai lu ce que certains élèves de Marcel Jouhandeau écrivent dès la sixième et je puis affirmer qu'ils écrivent beaucoup mieux qu'elle.»

Bon, passe encore, mais quelques pages plus loin, dans une longue étude martelant qu'on peut être enseignant et bon écrivain (qui en doute sérieusement ?), il découvre une exception : «le plus vide, le plus verbeux, le plus épateur de tous, Julien Gracq». Clac, je ferme le bouquin.

Puis, à la réflexion, je le rouvre, espérant trouver plus loin d'autres andouilleries bien grasses dont je ferai mon miel.

Eh bien non. La suite me rabibocherait plutôt avec ce forcené. Ses éloges de T.E. Lawrence et de Dumézil sont d'une vigueur légitime ; son approche du philosophe Alain, dont on ne saura s'il l'apprécie ou pas, rejoint mes propres perplexités ; et surtout, son boulot de comparatiste (en plus de son érudition faramineuse, il pratique une quinzaine de langues !) l'amène à rejeter l'«infantile frénésie» des nationalismes et à prôner de belle façon la tolérance à l'égard des religions et entre elles. Cet agnostique écrit :

«Le jour où je pourrai mettre à mon programme le Cantique de Jean de la Croix, les Psaumes de Toukaram, le Diwan de Hallaj, la section intérieure de Tchouang-tseu, j'aurai le sentiment que je propose à mes étudiants de s'élever vers le point suprême, vers ce Mont Analogue que gravissait René Daumal.»

Lui-même se qualifiait d'«emmerdeur» et s'en glorifiait. À juste titre : des emmerdeurs, il en faut. Et tout compte fait, allez, même si le côté vieux réac d'Etiemble ne s'efface jamais totalement, l'homme s'avère globalement sympathique.

Etiemble |

Lisant Horace de Corneille à la lumière de Dumézil, Etiemble en donne dans ce même Savoir et goût une étude alléchante, au point que j'aurais presque envie de me replonger, cinquante-deux ans après, dans ce pesant hommage aux vertus romaines qui m'assomma si fort au lycée.

N'allons pas jusque là. Au programme de ce mois, Othon, pièce plus tardive et méconnue.

Othon est l'un des plus étranges souvenirs de mes jeunes années cinéphiles. Jean-Marie Straub et Danièle Huillet donnèrent de la pièce en 1969 une version filmée décoiffante, avec une majorité d'acteurs non-francophones aux accents pittoresques et à la diction souvent rude. Et bizarrement, ça marchait.

Ils avaient bien choisi leur pièce, les Straub. Qu'importe si on se perd dans l'histoire une fois de plus, même après avoir appris par cœur le résumé dans le Laffont-Bompiani : Rome au Ier siècle étant prise dans un tourbillon d'intrigues, les Romains eux-mêmes, en ce temps-là, y perdaient leur latin. Mensonges, coups tordus, duels verbaux et rebondissements se succèdent à une allure qui parfois frise le comique et l'ironie cornélienne se fait soudain plus mordante que jamais. Surprise : alors que Corneille, en général, encense le pouvoir absolu, dans cette pièce-là il fait de la politique une sale cuisine, une apothéose du cynisme :

Sa probité sévère est digne qu'on l'estime ;

Elle a tout ce qui fait un grand homme de bien ;

Mais en un souverain, c'est peu de chose, ou rien.

Quant au pouvoir, c'est une passion mauvaise :

Que tu vois mal encor ce que c'est que l'empire !

Si deux jours seulement tu pouvais l'essayer,

Tu ne croirais jamais le pouvoir trop payer ;

Et tu verrais périr mille amants avec joie,

S'il fallait tout leur sang pour t'en faire une voie.

Corneille lui-même voyait dans Othon l'une de ses meilleures pièces ; c'est assurément l'une des plus bourrées d'énergie, des plus trépidantes, où les personnages se coupent sans cesse la parole, où ne pas comprendre ce qui se passe est moins une gêne qu'un charme de plus.

Olimpia Carlisi |

Dans la série Nos Grands Classiques, après Corneille, Perec.

Incongru, le rapprochement ? Pourtant, nous sommes plusieurs à le penser, Georges a autant marqué son siècle que Pierre le sien. On imagine mieux l'aîné des deux statufié au Panthéon, certes, mais c'est moins une question de chronologie que de tempérament : comment le voir en statue, Perec le ludion insaisissable ?

Suite du cahier de l'Herne consacré à Perec, abordé le mois dernier. Pas de grandes révélations, mais une série d'articles de qualité qui résument ici ou là l'essentiel en quelques fortes formules, Claude Burgelin se taillant une fois de plus la part du lion. Ce qui frappe en particulier, c'est cet ensemble de contradictions internes à l'œuvre qui lui donnent son intensité : l'hypermnésie à côté de l'amnésie quasi totale concernant l'enfance ; la volonté d'écrire à chaque fois un livre totalement différent, et les obsessions récurrentes qui les relient sans cesse davantage ; le désespoir profond et la gaieté légère qui parcourent l'ensemble.

«Presque partout, dit Michaël Ferrier, un léger sourire plane sur cette œuvre. Alors même qu'elle se confronte à des thèmes douloureux, il s'en échappe quelque chose de gai, de joyeux, de léger et de profond à la fois.»

Burgelin, de son côté, loue «la très parfaite et charmeuse courtoisie de l'écriture de Perec, sans accelerando ni vibrato, n'élevant jamais le ton...»

Philippe Vasset, lui, se penche sur l'ultime publication de Perec, «L'éternité», petit poème en vers libres, qui l'entraîne à rêver aux œuvres que Perec aurait pu écrire. Il y a là, pour les commentateurs du futur, découragés par l'affluence critique sur les œuvres existantes, de vastes espaces vierges à prospecter.

Mais a-t-on vraiment tout dit sur Perec ? C'est ailleurs, sur Internet, que je tombe sur un article de David Bellos renversant. Dans l'œuvre de Perec, dit-il, sauf dans Les revenentes, l'amour et le sexe sont largement absents.

Je n'avais pas remarqué ! Je ne l'avais lu nulle part ! Quelque chose d'aussi énorme, rester invisible à ce point !

Perec vers 1980 ? |

Grand Classique aussi, Bergounioux ?

Pierre Michon s'en porte garant. «Nous devons à Pierre Bergounioux l'œuvre littéraire la plus accomplie de ce temps», écrit-il en postface à un texte bref dudit, Esthétique du machinisme agricole.

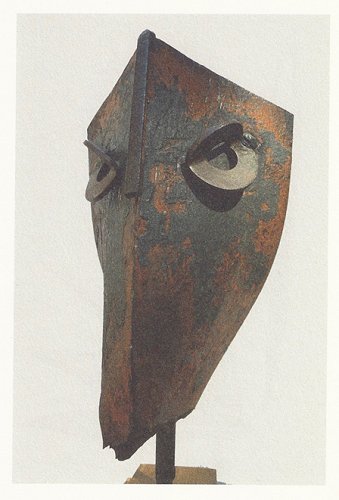

Non content d'écrire, le futur classique pratique un certain nombre d'activités — non pas des hobbies, dit Michon, mais des «moyens d'investigation, des vecteurs de la connaissance», tels que l'entomologie, la géologie, et surtout la sculpture. Matériau : le fer des outils des paysans d'autrefois. Le texte de l'écrivain-sculpteur, avant de présenter ses œuvres, nous gratifie d'un exposé général sur la sociologie de l'art, doctement marxiste, un peu schématique et pas follement original, mais patience, il est comme ça Bergounioux, raide au début, puis la glace fondant il nous donne ici quelques pages enfin concrètes, inspirées, sur l'inépuisable thème Qu'est-ce que le beau ?

Il évoque un vieux paysan qui dans son dialecte n'avait pas d'équivalent au mot «beau». Et il analyse finement, à propos des ferrailles qu'il transfigure :

«Il a fallu que cet équipement tombe en déshérence, pourrisse, solitaire, dans les friches ou s'entasse dans les casses pour qu'apparaisse la qualité plastique que lui conférait, paradoxalement, l'absence de toute considération esthétique dans sa conception.»

Comme quoi pour que le beau existe, il faut que quelque part il n'existe pas. Bien vu.

Elles sont belles, les sculptures de Bergounioux. Un travail de pro. On en voit seize dans le livre, bien reproduites. L'éditeur, l'excellent Cadran ligné, a fait du bon boulot. Reste cette énigme : comment peut-on être à la fois l'auteur De Carnet de notes, interminable journal assez sinistre, et le magicien qui signa Simples, magistraux et autres antidotes, Un peu de bleu dans le paysage ou B-17 G, brefs bijoux, fulgurants, sublimes, dignes d'un Michon ?

«Baron capétien», à partir d'une cornière de pylône haute tension. |

Gregor von Rezzori (1914-98), pur produit de feu l'empire austro-hongrois, multinational, polyglotte autant qu'Etiemble, fut écrivain, journaliste, scénariste et même acteur. On le connaît surtout pour ses Mémoires d'un antisémite (Points), traduction Jan Dusay. On y suit les jeunes années puis la maturité d'un fils de famille, qui malgré l'étiquette «roman» a tout l'air d'être l'auteur lui-même. Cinq chapitres indépendants relatent cinq moments de sa vie. En toile de fond, toute une époque disparue, cosmopolite, fascinante, le vieil empire branlant, ses grandes capitales, ses trous perdus, ses aristocrates, ses bourgeois, sa bohème, ses juifs, ses antisémites en tous genres, et ses mélanges de langues :

«S'il le voulait, il pouvait parler un allemand parfaitement correct, (...) mais il le parlait comme un texte soigneusement répété. Il utilisait un mélange de mauvais allemand, de yiddish et de polonais (...) parce que le laisser-aller de cette langue riche en expressions astucieuses, colorées et pleines d'humour, correspondait beaucoup plus à son caractère, à son esprit vif et subtil et à son inébranlable assurance.»

Au premier plan, un garçon compliqué, stupidement antisémite par atavisme, mais qui au fond aime les juifs au point de tomber sans cesse amoureux de juives plus étonnantes l'une que l'autre. On a rarement vu histoires d'amour aussi délicieusement bizarres. Avec en prime des analyses de l'antisémitisme et de l'opposition Orient-Occident, d'une lucidité imparable.

L'auteur, au moment d'écrire, est-il encore antisémite ? Certes non, à preuve ces lignes sur l'Andalousie, «contrée où en reconnaissance de tout ce qu'avait accompli la pensée juive pour la fusion de l'Orient et de l'Occident de manière si grandiose, on avait allumé des bûchers».

En seul coup d'œil. |

Au programme de ce mois, un petit tour chez Philip K. Dick. Attention, pas trop long, le petit tour : Dick est l'un de ces rares auteurs dont les textes dégagent une radioactivité dangereuse. Aucun livre, je crois, ne m'a mis autant mal à l'aise que le génial Ubik.

Cette fois, je me contenterai de quelques nouvelles pêchées dans le recueil Selected stories (Houghton Mifflin Harcourt), qui en contient 21 sur les 121 que l'effrayant Dick publia. Il n'est pas mauvais de les lire dans l'ordre chronologique, pour voir se développer peu à peu le délire mystique de l'auteur. Dès les premières histoires on est saisi par cette imagination galopante, par l'angoisse radicale qui déjà suinte de partout. Pour accroître le malaise, il situe ses histoires folles dans la réalité prosaïque des banlieues américaines de son temps, et ses mondes futurs ne sont pas platement neufs, mais déjà vieux, usés.

Dans «Upon the Dull Earth» («En ce bas monde», 1954), une jeune fille communique avec de mystérieuses créatures qui... Mais je ne vais pas raconter les histoires, tout de même. Celle-ci est la plus terrible du lot, l'invasion du mal partant d'une paisible maison familiale en banlieue pour s'étendre à la terre entière, dans l'une des plus affolantes variations sur le grand thème dickien de la prolifération incontrôlable.

On ne sait même pas, horreur suprême, si les anges qui attirent à eux la jeune fille sont bons ou méchants. Dans «Faith of Our Fathers» («La foi de nos pères», 1967), où Dieu apparaît sous un jour sinistre, Dick va plus loin encore :

«Tu t'es déjà rendu compte, conclut l'un des personnages, que bien et mal sont deux noms pour une même chose ? Que Dieu pouvait être à la fois bon et mauvais ?»

Je n'ai pas de traduction française des nouvelles, et c'est sans doute un bien : les quelques mots qui me manquent ici ou là (peut-être inventés par l'auteur après tout) rendent l'histoire encore plus obscure et inquiétante.

Dick nous reçoit chez lui. |

Le hasard fait bien les choses. C'est presque tous les mois un bon bouquin que le tirage au sort (la main de Carole) exhume de la fosse commune (dix-huit rayons de ma bibliothèque) où ses congénères par centaines attendent une éventuelle résurrection.

Bo Carpelan, Finlandais de langue suédoise, romancier, poète surtout, mort très âgé en 2011, reçut en 2007 le très regretté Prix européen. Dehors, l'un de ses recueils de poèmes récents, fut publié à cette occasion par les éditions Arfuyen.

Sa poésie est à l'écoute du réel le plus quotidien, le plus humble. Amie du silence, elle parle simplement, sereine parfois, plus souvent inquiète, ouverte à des présences obscures.

Je frappe à la porte de quelques poèmes sans qu'ils veuillent m'ouvrir, mais d'autres plus nombreux m'offrent des splendeurs :

On le considérait comme singulier, bizarre.

À l'en croire, la terre était peuplée de forces

extérieures à nous, puissances aveugles

qui nous envahissaient déjà dans le ventre de notre mère

et nous attendaient dans quelque portail d'ombres

avant de frapper quand nous étions le plus nous-mêmes.

Il voyait que l'arbre qu'il connaissait depuis longtemps

buvait la nuit en secret puis jetait soudain

l'exquise verdure dans la lumière matinale

avant de murmurer d'une voix d'argent montée

de la racine amère, noircie. Il en va de même pour les hommes.

Chaque nuit, les rêves cruels accouraient et se dissipaient

comme les brumes douces de l'aube sur le champ de la terreur.

Il se mouvait sur la fine membrane de la terre et sentait combien,

sous son pas, un monde neuf attendait, sauvage, silencieux, imprévisible.

Je peste régulièrement contre les éditions bilingues, mais la présence du suédois sur la page de gauche, ici, m'intéresse malgré moi. Sans connaître un seul mot, je devine certains à leur racine germanique, je repère par moments les rythmes, certaines interventions du traducteur — rejets, inversions... Pierre Grouix me semble avoir fait là du bon boulot, même si je crois remarquer ici ou là ce défaut majeur que nous avons tous plus ou moins : tout garder, faire un sort à la plus fine nuance, au détriment du juste tempo d'ensemble, au risque de faire traîner un peu la patte au poème. Qui trop embrasse...

Le poète... |

Poésie toujours : le Miel des anges s'apprête à publier début avril trois nouveaux titres.

Il y aura d'abord le volume 5 et avant-dernier de l'anthologie Poètes grecs du 21e siècle, ouvrant comme les précédents l'éventail des âges au maximum, de la doyenne Kiki Dimoula, figure de proue de la poésie grecque d'aujourd'hui à la jeune Elèni Tzatzimàki, de 56 ans sa cadette ; puis Je veux partir, la quasi intégrale des poèmes et des proses de Còstas Karyotàkis, l'étoile filante des années 30, suicidé à trente-deux ans, inconnu hors de Grèce ; et enfin La Grèce de l'ombre, volume 2 : un nouveau choix de chansons rebètika, avec en particulier certaines paroles étonnamment féministes !

Cinquième et avant-dernier volume. |

Côté carnet rose, saluons la naissance à Montpellier, ville intensément philhellène, des éditions Monemvassia. Mère et nounou du bébé, la traductrice Simone Taillefer. Monemvassia se consacre courageusement à un domaine peu propice à l'enrichissement matériel : la nouvelle. Dès le départ, le catalogue est alléchant : un recueil d'Amanda Mihalopoùlou très bientôt, et pour commencer en beauté, Hors programme de Kiki Dimoula. Quelle bonne idée de publier ces textes inattendus, publiés en revue voilà un demi-siècle, puis longtemps oubliés. On retrouve dans ces tranchettes de vie la poétesse que l'on connaît, son œil aigu, ses images ébouriffantes, ses personnifications d'objets, sa pensée subtile, ses paradoxes, son humour.

Le nouveau-né. |

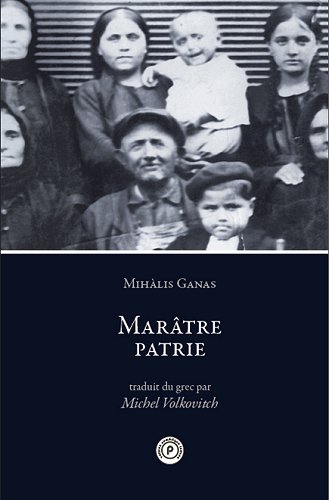

Se souvient-on de Quelques femmes, ce merveilleux petit livre, seize portraits de femmes très différentes publié chez Quidam ? Son auteur, Mihàlis Ganas, avant tout poète lui aussi, nous revient avec son autre texte en prose, Marâtre patrie, qui date des années 80. Ganas, dans sa petite enfance, a connu l'exil en Hongrie, mais la marâtre du titre, c'est la Grèce elle-même, alors dévastée par la guerre puis la guerre civile et tombée sous le joug de l'extrême droite. Pour raconter cette jeunesse douloureuse, le poète invente une langue rugueuse, fulgurante, d'une terrible brièveté. D'autres en auraient fait un gros livre ; avec lui, tout est dit en 50 pages. C'est superbe et publié par publie.net.

L'auteur et sa famille exilés en Albanie, 1949. |

Autre must : après le bouleversant Ça va aller tu vas voir, Chrìstos Ikonòmou récidive avec Le salut viendra de la mer, toujours chez Quidam. Cette fois nous quittons les rues du Pirée et son humanité souffrante pour une île de l'Égée, et c'est pire encore. Quatre récits, quatre chemins de croix. Le livre sort début avril, on en reparle le mois prochain.

Premier volume d'une trilogie annoncée. |

Côté cinéma, une déception et trois moments de bonheur.

Un peu décevant, La la land de Damien Chazelle, dont la critique a chanté les louanges. Le cinéaste souhaite visiblement ressusciter le musical américain d'autrefois. Ambition téméraire... Sa tentative, pas franchement désagréable à voir, est un peu pataude : le jeune premier n'arrive pas au genou d'Astaire ou Kelly et la musique en général pose problème : non seulement elle manque de punch et de brillant, mais la greffe entre jazz et variété hollywoodienne prend mal. Allons plutôt voir et revoir ceux qui chantaient sous la pluie.

La meilleure scène... |

Premier bonheur, La poison (1951), où Guitry, toujours amer après ce qu'il a subi à la Libération, brosse un tableau très noir d'un village français. La vie de couple, la société, les institutions, justice en tête, rien ni personne n'est épargné. Laissant la vedette à un Michel Simon génial dans le rôle de l'assassin, le maître n'apparaît que dans ses dialogues d'une cruauté étincelante.

Chacun rêve de tuer l'autre. |

Certains accusent Aki Kaurismäki de se répéter. Il est vrai que dans chacun de ses films on reconnaît aussitôt sa patte inimitable. Dans L'autre côté de l'espoir, il installe dans des décors volontairement désuets un quasi-reportage sur l'accueil des réfugiés dans la Finlande actuelle, faisant cohabiter des scènes douloureuses et d'autres où s'épanche un humour à froid délicieux. Ses acteurs, comme toujours, ont des trognes qui à elles seules méritent le détour, et les divers paumés qui hantent ses films sont ici plus attachants que jamais.

Le héros, joué par Sherwan Haji. |

Troisième bonheur, surprise : nous ne connaissions pas Kelly Reichardt. Certaines femmes, adaptant des nouvelles de Maile Meloy, offre en trois histoires distinctes les portraits de quatre femmes. Une avocate harcelée par un client ; une mère de famille qui veut se faire construire une maison ; une jeune avocate qui donne des cours du soir et une jeune Indienne, cow girl dans un ranch, qui tombe amoureuse d'elle. Point commun : le lieu, un coin perdu du Montana, d'une infinie tristesse. Autre point commun : il ne se passe presque rien. Tout est dans le regard de la metteuse en scène, d'une patience, d'une finesse, d'une tendresse inlassables. On sort de là vampé en douceur. La scène muette où la jeune Indienne à cheval promène en croupe sa bien-aimée est l'une des plus magiques jamais tournées.

Les deux filles et le fameux cheval. |

Nous avions découvert l'an dernier, au SEL, à quelques pas de chez nous, La fille du Far-West de Puccini. Même éblouissement cette année avec Manon Lescaut du même compositeur. Moi qui prenais le maestro pour un pompier un peu vulgaire, je suis sidéré par la vivacité de sa musique, son invention jaillissante. L'interprétation des chanteurs (Kunde, Siri) et de l'orchestre (direction Gianandrea Noseda), la saisie en direct depuis Turin, tout est d'une qualité confondante. Quant au metteur en scène, qui n'a pas situé l'histoire dans l'Allemagne nazie ou l'Amérique d'aujourd'hui, mais dans son XVIIIe siècle original, il fait preuve en cela d'un non-conformisme émouvant.

La Manon de Turin. |

Restons dans la rubrique spectacles avec l'actualité de ce printemps. Quel vent de folie ! Quels rebondissements ! Aux USA, un grossier filou devenu président des Etats-Unis par surprise, qui commence tout de suite à se tirer des balles dans le pied ; en France, un politicien grisâtre, père la pudeur sinistre, changé en star des médias, propulsé au pinacle et dégringolant aussi sec ; Marianne qui s'arrache de lui pour ouvrir les jambes à un petit banquier brasseur de vent... On verrait tout ça dans une série télé, on dirait que c'est trash, bidon, impossible.

Tout ce mauvais cinéma dissimule d'autres événements moins voyants. La commission européenne, par exemple, peut autoriser le glyphosate cancérigène ou les perturbateurs endocriniens sans scandale vraiment audible. C'est un crime, ni plus ni moins, ses auteurs seront traduits en justice un jour, mais vivrai-je assez vieux pour voir en taule tous les vendus à Bayer, Monsanto and co ?

Monsanto, tu te fous de ma santé. |

En raison d'un voyage en Grèce, la prochaine livraison ne sera sans doute pas prête avant le 5 ou le 6 mai.

Au programme, Hardy et Tissier, Lawrence et Singh, Blok, Fabre, Corneille, Duras, plus quelques Grecs et la musique de Greif par là-dessus.

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

Si vous lisez seulement les livres que tout le monde lit, vous ne pouvez penser que ce que tout le monde pense.

Il est clair que sans un petit peu de méchanceté, il n'y a pas d'intelligence du tout.

Un corps peut-il guérir, dont le cœur est malade ?