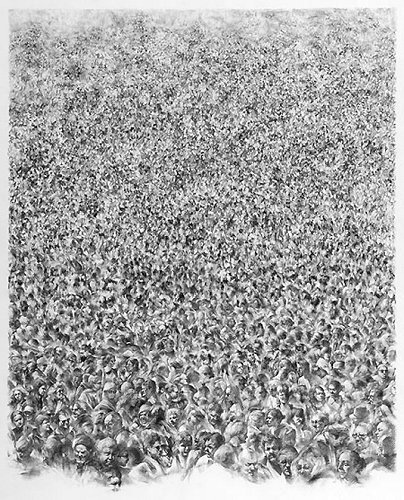

Perdu dans la foule

BRÈVES

N°162 mars 2017

Emmanuel Carrère, décidément, est un homme généreux. Je ne parle pas seulement de ses livres débordants d'humanité, mais aussi des cadeaux qu'il fait à ses lecteurs. Dans Je suis vivant et vous êtes mort, par exemple, il raconte Philip K. Dick avec une telle empathie qu'on n'a plus qu'une envie : se plonger dans l'œuvre dickienne (je m'y prépare). Quant au recueil d'articles Il est avantageux de savoir où aller, dont le titre calamiteux cache une ribambelle de trésors, nous y trouvons, entre autres, de précieux conseils de lecture.

Sur les cinq ou six titres que j'ai notés en lisant, et que je déguste depuis un par un, aucun ne m'a encore déçu. Comment ne pas être secoué, entre autres, par Épépé du Hongrois Ferenc Karinthy ? Publié en 1970, traduit chez nous trente ans plus tard par Judith et Pierre Karinthy pour Denoël puis Zulma, ce roman aurait sûrement séduit Kafka et Orwell : un linguiste se retrouve par erreur dans un pays inconnu dont il ne comprend pas la langue — une ville gigantesque en fait, surpeuplée, inhumaine, dont il s'efforce de s'échapper, en vain.

On ne l'agresse pas, c'est pire : on l'ignore. «L'animosité, la malveillance, la haine sont des relations qui ont deux pôles. À une passion on peut opposer une autre passion, on peut s'y adonner, identifier l'adversaire, lutter, aller au combat, on peut donc vaincre. En revanche, s'il est séquestré et malmené ici par l'indifférence et le j'm'enfoutisme, ce qui paraît le plus probable, le manque paralysant d'intérêt, le fait qu'il soit incapable d'attirer l'attention de quiconque : comment devrait-il faire pour se dépêtrer de la vase visqueuse qui l'environne, alors qu'il n'y a pas une seule branche à attraper, un seul point fixe où poser les pieds ?»

Le voyageur est de plus en plus perdu, mais il se bat. Le plus passionnant dans cette descente aux enfers, c'est sa lutte pour ne pas sombrer. «Il ne conserve en lui qu'une seule passion : l'obstination. Cet entêtement et cet acharnement inconcevables pour ne pas se laisser faire, pour ne pas sortir perdant. Serrer les dents et proférer des jurons, même dans les heures de crise de la plus grande souffrance, le combat pour préserver ne serait-ce qu'un minuscule morceau de conscience (...). La foi du charbonnier, une fidélité somme toute ridicule, une complicité déraisonnable avec soi-même, puisqu'il ne peut compter sur personne d'autre.»

En fait si, une femme le remarque : Épépé, c'est son nom — un nom qui change sans cesse, comme dans Quel petit vélo à guidon chromé... de Perec (et l'on se dit que Perec aurait adoré ce livre lui aussi). Mais tandis que cette femme s'offre à lui, il la fait fuir en la frappant, sans même comprendre pourquoi. Bientôt rongé par le remords. C'est un cauchemar écrasant, d'un comique affreux parfois, dont l'intensité se maintient sans faiblir jusqu'à la lueur d'espoir finale, trouvaille subtile.

Quant aux faux-pas d'une traduction étrangement inégale, voyons-y, soyons bon, une façon comme une autre d'aggraver le malaise.

Perdu dans la foule |

«Pour elle, (...) chaque livre n'était pas un objet comme un autre mais un messager dont l'office n'est accompli que s'il porte en lui, invisiblement, le geste d'offrir et de recevoir ; s'il porte en lui le visage et la voix de qui donne et de qui reçoit.»

Ces lignes sur le livre comme offrande, je les trouve dans celui d'un auteur nouveau pour moi, François Dominique. Dans Délicates sorcières (Champ Vallon), on découvre, au fil des pages, toute une série de livres plus étranges les uns que les autres — un surtout, qui ne contient que deux mots dans une langue inconnue, mais dont la traduction va s'étaler sur plus de cent pages. Le texte bref et vertigineux qui l'évoque n'est qu'une partie d'un ensemble de douze portraits de femmes, non moins étranges, très diverses, mais dont le point commun est d'apparaître et de s'éclipser, comme font les déesses. Il y a dans toute femme sans doute, me dis-je, une déesse plus ou moins cachée, et cette idée qui me surprend s'installe en moi, bien qu'elle n'ait rien à voir avec cet ouvrage mais au fond peut-être que si : on sent que ce petit livre fraîchement paru, passé inaperçu jusqu'ici, rédigé par un homme qui a beaucoup lu, qui a écrit sur Blanchot et des Forêts, est d'une richesse insoupçonnée, que ce jeu de miroirs, ce puzzle savant est irrigué d'intentions plus ou moins secrètes — même si la surface est limpide, même si le lecteur passant d'une belle histoire à l'autre est partagé entre deux désirs également délicieux : trouver les clés, ne pas les trouver.

les petits livres... |

Le nom de Perec est passé à vélo tout à l'heure, le revoici avec un imposant numéro de L'Herne à lui consacré, 300 pages, paru l'an dernier. Perec, dont l'œuvre suscite, plus que toute autre du passé récent, un foisonnement de commentaires, d'analyses, de gloses, la moindre de ses virgules étant désormais décortiquée par des grappes de fourmis chercheuses — toute cette prolifération autour de l'œuvre faisant jusqu'à un certain point partie, mystérieusement, de l'œuvre elle-même.

C'est écrasant. Voilà des années que je n'ose plus rouvrir les livres de cet homme que j'idolâtre moi aussi, et dont le regard, sur la photo posée là-haut parmi les livres, semble me traverser. Peut-on encore trouver à dire du neuf sur Perec ?

Oui !

Dans cet hommage de l'Herne il y a Perec lui-même, avec des inédits à vrai dire un peu minces, lettres, œuvres adolescentes et quelques textes rares, d'avant Les choses, du temps où le jeune homme et ses amis s'affairaient à créer une revue aux ambitions marxisto-révolutionnaires. On découvrait alors Hiroshima mon amour, on s'empoignait sur le Nouveau Roman, et nous lisons aujourd'hui ces pages d'un œil d'archéologue, tristement : comme c'est loin, comme c'est fané tout ça.

Perec lui-même écrivait, vers 1960, péremptoire comme sait l'être la jeunesse : «Il y a de nombreuses années qu'aucun écrivain, qu'aucun peintre, qu'aucun musicien, à notre connaissance, n'a témoigné d'une maîtrise acceptable sinon totale.» (Il sauve seulement L'espèce humaine d'Antelme, Au-dessous du volcan de Lowry et Le survivant de Varsovie de Schoenberg).

Les grands pérecquiens sont venus, les Bénabou, les Bober, les Olender, les Burgelin. Certains auteurs les accompagnent, Enrique Vila-Matas, Annie Ernaux, le très-précieux Philippe Vasset que je ne m'étonne pas de découvrir pérecophile, et même Emmanuel Carrère, auquel je m'attendais moins. Il nous donne là trois pages lumineuses éclairant Les choses : «le grand poème de cette sorte particulière d'humiliation : la certitude d'être, quoi qu'on fasse, désespérément comme tout le monde», ainsi que W ou le souvenir d'enfance, livre «laborieux et ingrat» et qui pourtant a beaucoup compté pour lui : «Je n'ai pas, en le relisant, été spécialement plus séduit que la première fois, mais j'ai confusément senti que ce dont il était question là-dedans me concernait au plus haut point et, dans le labyrinthe où je me perdais, indiquait peut-être une issue.»

On m'apprenait jadis que l'œuvre est tout, que la vie de l'auteur n'est rien, mais Carrère est l'un de ceux qui montrent le mieux que cette idée-là est parfois une sacrée foutaise. Connaître l'arrière-plan biographique d'une œuvre enrichit toujours la lecture, même si les œuvres dignes de ce nom peuvent se passer d'une telle béquille. La vie de Perec, ce qu'on en sait, est une clef de plus. Quant à la fin du texte de Carrère, où il raconte les derniers instants de Perec — si étrangement pérecquiens —, elle a fait remonter en moi tout le chagrin de ce 3 mars 1982 et je referme là-dessus le cahier de l'Herne pour l'instant, la suite le mois prochain.

Perec |

On dit que Perec était simple et gentil, et je ne pense pas qu'il soit indifférent de le savoir. Annie Saumont, qui vient de s'éclipser sans bruit, était une femme frêle et douce, adorable, en contraste avec son œuvre parfois très dure ; on le sait, la vie de l'auteur ne vient pas mimer, redoubler son œuvre, elle dialogue avec elle, lui donne un nouveau relief, modifie parfois sa couleur. Avoir connu Annie Saumont, par exemple, m'aide à mieux voir dans ses histoires leur tendresse cachée.

Elle a beaucoup écrit, presque toujours des nouvelles. Parmi les dix-huit livres que j'ai lus d'elle, mes préférés sont sans doute ceux des années 80, La terre est à nous, Je suis pas un camion, Moi les enfants j'aime pas tellement. Son écriture à la fois audacieuse et accessible, expérimentale et chaleureuse, lui avait acquis les faveurs de la critique sans qu'elle connaisse pour autant les gros tirages. Il faudrait qu'aujourd'hui un volume de Bouquins rassemble tout ou partie de ses recueils. Ce serait la moindre des choses.

Annie Saumont, 2012 |

Connaître la vie de Corneille n'ajoute pas grand-chose à ses pièces, d'accord, mais il m'intéresse pourtant lui aussi, ce bon bourgeois paisible que ces brutes de Romains font rêver ; il m'émeut, cet auteur vieillissant, plus ou moins passé de mode, qui à cinquante-sept ans écrit Sophonisbe, sans concessions au goût du jour, raidement fidèle à lui-même.

Lire Corneille, je l'avoue, est une épreuve : je dois me concentrer à mort pour comprendre ce qui se passe et les discours subtils de ses éloquents personnages. Non, je ne suis pas maso, c'est excitant comme courir un marathon, se lancer un défi : irai-je au bout de cette pièce-là aussi ?

Il y a donc là Sophonisbe, princesse carthaginoise ballottée entre ses deux maris ; l'un d'eux, celui qu'elle aime, est assiégé par deux femmes, une princesse captive et Sophonisbe elle-même, qui bientôt se retrouvera captive à son tour, l'autre reine étant libérée par les Romains ; car les Romains déboulent, que Sophonisbe hait — alors que vu sa grandeur d'âme, dit Corneille, elle mériterait d'être Romaine — et donc elle se suicide. (Je simplifie outrageusement.) Bref, encore une forte femme, capable d'aimer, mais plus encore de «penser à sa gloire encor plus qu'à l'amour».

Je sais ce que je suis et ce que je dois faire,

Et prends pour seul objet ma gloire à satisfaire.

Lire Corneille, c'est comme nager en mer : le plus dur est de se mettre à l'eau, ensuite on s'habitue, on se réchauffe en nageant régulièrement, porté par le battement des douze pieds. On ricane doucement, une ou deux fois, devant un vers macaronique du genre :

...Et que sans leur appui ce plein droit de tout faire

N'est que pour qui ne veut que ce qui doit leur plaire.

Mais presque toujours on est pris par l'ampleur de ce déferlement superbe, d'où se détache quelque noble formule, comme cet aveu de l'héroïne à celui qu'elle ne se permet pas d'aimer :

Adieu. Ce qui m'échappe en faveur de vos feux

Est moins que je ne sens, et plus que je ne veux.

Ou l'émouvante confidence du plus vieux des deux maris, où l'homme Corneille montre le bout de l'oreille :

Que c'est un imbécile et sévère esclavage

Que celui d'un époux sur le penchant de l'âge,

Quand sous un front ridé, qu'on a droit de haïr,

Il croit se faire aimer à force d'obéir !

De ce mourant amour les ardeurs ramassées

Jettent un feu plus vif dans nos veines glacées,

Et pensent racheter l'horreur des cheveux gris

Par le présent d'un cœur au dernier point soumis.

Mise en scène : Brigitte Jaques-Wajeman |

Tanguy Viel, je l'ai rencontré aussi, c'est un plaisir à chaque fois tant il est charmant. Mais attention ! Eût-il été un connard fini, cela n'aurait rien changé à l'évidence : chacun de ses romans dépasse encore le précédent. À preuve le septième, Article 353 du code pénal, paru le mois dernier chez Minuit.

Le sujet d'abord : un promoteur véreux a escroqué un type, qui l'a tué ; pendant tout le roman ce type répond aux questions d'un juge qui cherche à comprendre son geste. Nous avons là, comme dans les romans d'autrefois, des personnages à la fois forts et nuancés, des relations entre eux complexes (dont une émouvante relation père-fils), la peinture d'une société (élites locales pitoyables, néo-libéralisme sournoisement toxique, environnement dévasté), la présence obsédante d'un lieu, ce bout de la Bretagne tranquille où l'auteur a vécu, quasiment personnage à part entière. Et nous avons bien plus encore : une méditation sur le mal et la culpabilité par exemple, dont voici le point culminant :

Parce que le problème, c'est que même un gars mauvais, même la pire des crapules, il y a des moments où elle n'est pas une crapule, des moments où elle ne pense pas à mal. (...) Peut-être c'est même pire que cela, peut-être que ce type n'a jamais pensé à mal, peut-être que ça n'existe pas, le mal vraiment, le mal inscrit sciemment au fond de soi, peut-être il y a toujours quelque chose en vous qui le justifie ou l'absout ou l'efface...

Où l'on admire l'absence de schématisme, cette façon de saisir la réalité sous toutes ces faces, toute l'épaisseur du réel au fil de longues phrases tâtonnantes, laborieuses quoique souverainement agencées, une espèce de brasse lente (après le crawl chez Corneille), une densité particulière, un grain qui n'appartient qu'à Viel, et puis le plus étonnant : cet homme simple, peu instruit, qui aligne en parlant des volées d'images poétiques, insolites, des «moi je n'aime pas tirer des flèches trop lumineuses depuis le passé lointain pour éclairer les présent», des «on aurait dit une sorte d'archange descendu du ciel des grandes villes pour venir fleurir nos consciences», des «le ballottement déchirant des images à l'intérieur de nous, comme serrées par des chaînes qui les empêchent de se détacher, mais les frottements qui les tendent et les retiennent, ça fait comme un vautour qui vous déchire les chairs, et alors s'il n'y a pas un démon ou un dieu pour vous libérer, le supplice peut durer des années».

C'est ahurissant, profondément irréaliste, et pourtant ça passe tout seul — au point qu'aucune des recensions que j'ai lues dans les gazettes ne l'a relevé ! C'est comme à l'opéra : on décolle du réalisme pour mieux atteindre la vraie réalité. Et comme à l'opéra, on baigne dans une telle plénitude qu'on en ressort comblé, qu'on est encore heureux longtemps après de l'avoir vécu, et bien décidé à le revivre un jour.

Avant le passage des promoteurs... |

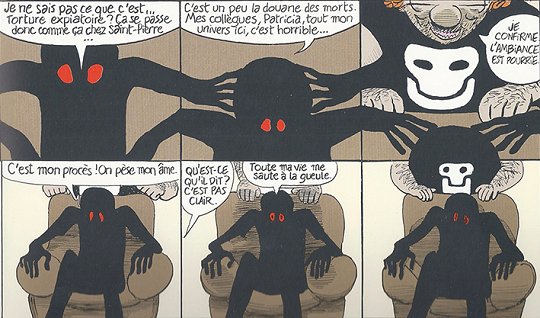

David Prudhomme est charmant lui aussi ! Séduits par l'album Rébétiko, scénarisé puis dessiné par lui, Carole et moi sommes devenus ses amis et lecteurs fidèles. Après l'épatant Vive la marée !, en collaboration avec un autre grand, Pascal Rabaté, voici le petit nouveau : Mort & vif, sur un scénar de Jef Hautot.

«L'album le plus audacieux du moment», a-t-on écrit. Tout juste. Le héros : une silhouette noire aux yeux rouges, zombie, mort-vivant. Sa copine le plaque, la fabrique de clés à sardines où il bosse est fermée, il part dans une folle équipée nocturne en voiture dans un Massif Central de cauchemar, rejoint par hasard la résidence secondaire de son patron (un filou beau parleur comme chez Viel), lequel patron vient de se tailler, bernant ses ouvriers qui le séquestraient, et tout s'achève en apocalypse — à moins que...

On sent souffler dans ces pages un vent de révolte à l'ancienne (tiens tiens, lutte des classes pas morte ?), se déchaîner une rage ô combien légitime, chauffée à blanc par un dessin grouillant de trouvailles visuelles, de cases qui se chevauchent, qui se bataillent, de charges alternées de noir-et-blanc et de couleur, tohu-bohu visuel vertigineux dont le lecteur sort lui aussi plus mort que vif.

Mort ou vif ? |

Nasr Eddin Hodja, non, je ne l'ai pas connu (il vécut au XIIIe siècle, si tant est qu'il ait existé), l'auteur de ses aventures non plus (elles ont été rédigées par une foule d'anonymes), et même pas Jean-Louis Maunoury, qui les a collectées, traduites et présentées dans un fort volume chez Phébus : Sublimes paroles et idioties de Nasr Eddin Hodja, que la main de Carole a extrait du rayon d'attente lors du tirage mensuel.

Nasr Eddin, paysan pauvre d'Anatolie, célébré dans tout le monde musulman depuis des siècles, est l'incarnation même de l'idiotie. Attention : l'idiotie dans ce qu'elle a de plus noble. Il aurait atteint, dit l'excellent préfacier, «le stade suprême — sublime — de l'idiotie», cette frontière ténue entre bêtise et astuce. Pas fou, le bonhomme, malin comme tout quand il le faut, fainéant, gourmand, voleur, profondément réfractaire à toute autorité, d'une impertinence qui «frise parfois le blasphème» et le rend nettement sympathique — on pense parfois au Charlot de Chaplin. Mais le côté subversif de ces innombrables historiettes réside par dessus tout dans leur ton inimitable, où l'ironie s'allie au nonsense le plus débridé, où la naïveté se mêle aux raisonnements les plus subtilement tordus, et où la poésie parfois se glisse en douce.

On avance dans la lecture à l'allure de l'âne du bonhomme, cahin-caha, l'ensemble est forcément inégal, mieux vaut le déguster à petites bouchées ; mais si le feu d'artifice ne manque pas de pétards mouillés, quelles illuminations par moments ! Et lorsque certaines anecdotes nous laissent perplexe, on peut se demander si l'idiot, en fait, ce ne serait pas nous...

Nasr Eddin incarne la résistance rusée, oblique à toute forme de tyrannie, laquelle prend ici le visage du terrible Timour Leng (Tamerlan). Un jour, pour sauver du pillage la ville d'Akshéhir, le petit paysan plaisante avec le grand tyran au péril de sa vie.

«Timour éclate de rire à cette réponse ; Akshéhir fut épargnée, c'est-à-dire que les massacres auxquels se livra l'armée restèrent dans les limites du raisonnable.»

Il a sa statue un peu partout... |

Il faudrait tout noter. Qui donc m'a recommandé Le livre de la neige, de François Jacqmin (La différence) ? Je ne sais pas qui interroger, l'auteur n'étant plus de ce monde, pour me guider dans ce nouveau dédale obscur.

C'est de la poésie. Fille d'un poète belge dont j'ignorais tout, née voilà un quart de siècle. La poésie d'aujourd'hui m'intimide toujours un peu, mais avec un titre pareil, je ne me suis pas méfié. Je m'attendais à du concret. Or voilà :

Le mât du néant est visible

à partir de n'importe quel émerveillement.

Il se dresse

au milieu de l'écume colossale qui sans cesse

régénère la même absence.

C'est une perfection poussée par un infini

contraire.

Sa ligne

est le tombeau vertical qui enferme le tout

dans le tout.

Une centaine de poèmes comme ça, dix vers à chaque fois, de longueur inégale, pas de chant, de balancement — du moins selon mes critères à moi, trop étroits peut-être. Je patauge une fois de plus. Putain de poésie. Mais je m'obstine. Il y a des lueurs, des branches où je me raccroche. «C'est grâce à la courbe de la terre / que je m'endors», ça c'est beau, ça me parle. J'aime aussi la neige qui «éblouissait / de toute son expérience précaire», dont «on ignorait / si sa fourrure / frôlait la démence ou l'immatériel». Je veux aller jusqu'au bout, en m'aidant de ces cailloux de Petit Poucet...

C'est blanc... |

Le cinéma ?

Encore un Guitry mineur, Tu m'as sauvé la vie (1951), pièce filmée sans recherche excessive, où l'amertume du maître, suite à ses mésaventures de la Libération, grince un peu beaucoup, où ses monologues s'étalent plus que jamais, mais ses flambants dialogues avec Fernandel en clochard parasite sauvent la mise.

Tourné la même année, Édouard et Caroline n'est sans doute pas le chef-d'œuvre de Jacques Becker, mais la maîtrise de la mise en scène et de la direction d'acteurs emporte le morceau. Comme elles ont du charme, Anne Vernon et Elina Labourdette, qu'on retrouvera dix et douze ans plus tard en mamans dans les films de Jacques Demy !

The narrow margin (L'énigme du Chicago Express) de Richard Fleischer, qui date de la même époque, est un film à petit budget mariant film noir et thriller, haletant d'un bout à l'autre, épatant, avec ses rebondissements perpétuels et sa mise en scène au cordeau. Loués soient les charmes de la série B !

Pour finir, deux films tout récents : Harmonium du japonais Koji Fukuda et Manchester by the sea de l'américain Kenneth Lonergan. Très différents, ils se rejoignent étrangement par leur façon de remonter le temps, avec une lenteur douloureuse, vers un secret ancien et terrible, et par la culpabilité qui submerge, dans les deux cas, le personnage principal.

La culpabilité ! Voyez-vous ça ! Elle que notre société néo-libérale ringardise à tout va, que nos dirigeants, les chrétiens auto-proclamés en tête, pourfendeurs de repentance, font tout pour évacuer ! Elle résiste donc, la salope...

Pourvu que ça dure. C'est elle qui fonde notre humanité.

Manchester by the sea. L'oncle et le neveu. |

Ne changeons pas de sujet. Billy Budd, c'est d'abord un bref roman de Herman Melville, l'un des plus grands livres qui soient. C'est aussi un film inoubliable de Peter Ustinov, avec Terence Stamp dans le rôle-titre. Et un opéra de Benjamin Britten, datant de 1950, révisé dix ans plus tard, autre chef-d'œuvre. Deux enregistrements disponibles sur Youtube, tous deux excellents, avec une légère préférence pour la version BBC avec Peter Pears.

J'aime de plus en plus la musique de Britten, sa tension extrême, l'étrangeté charmeuse des mélodies — les sirènes d'autrefois devaient chanter du Britten — et aussi celle des timbres. Sur le bateau de Billy Budd, sonneries de trompettes et roulements de tambour à foison, mais les plus belles apparitions de la trompette sont dans les solos de l'enchanteur A midsummer night's dream que je réécoute aussi, où je n'avais pas remarqué l'usage intensif, insolite des percussions douces, xylophones et vibraphones, qu'on retrouve exacerbé dans son dernier opéra si envoûtant, si inquiétant lui aussi : Death in Venice.

Il faut que je me procure un autre de ses opéras, moins connu : Owen Wingrave, d'après Henry James.

La mort de Billy Budd |

Fin février à Chèvres, non loin de Paris. On a grelotté un peu cet hiver, réjouissons-nous : on peut tâcher de croire que le réchauffement ralentit. Oublions que les beaux ciels purs sans vent, hiver comme été, sont désormais le signe d'un air empoisonné.

Et puis secouons-nous, que diable ! L'actualité, où qu'on regarde, a de quoi faire vomir ? Efforçons-nous d'en voir le côté marrant, ou du moins piquant. Un crétin à demi fou à la tête du pays qui domine le monde, ne dirait-on pas un film d'horreur trash ? À qui confier la mise en scène : Mocky ? Aldrich ? Belvaux and co ? Et notre campagne électorale, son chevalier blanc, parangon de vertu, surpris la main dans le pot de confiture, ou les foules en extase devant un petit jeune homme qui brasse du vent, Cohn-Bendit votant pour un banquier, quelles scènes de comédie cruelles !

Ni gauche, ni droite... |

En mars, Corneille et Dick, Duras et Perec, Etiemble et Carpelan, von Rezzori et Bergounioux, plus une belle brochette de publications grecques. (Mais y a-t-il encore des lecteurs pour ce soûlant méli-mélo mensuel ?)

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

Tout le soin de notre existence est de renouer des liens qui furent tranchés et d'être à l'écoute de voix qui se sont tues.

Car c'est la nature elle-même, qui se servant de grands poètes, inscrit les strophes sur le papier.

L'artiste baigne dans un élément mystérieux par l'intermédiaire duquel il est capable de saisir le monde avec incomparablement plus de force que n'importe quel autre individu, et qui en même temps le coupe de ce monde de façon plus impitoyable que la plus épaisse des murailles.