Il a tout de même sa statue, qui l'eût cru ?

BRÈVES

N°161 Février 2017

Dans la bibliothèque de mes parents, vers 1960, à côté de Marcel Aymé, René Barjavel et Jules Romains, il y avait un certain André Berry dont le nom, Carole tirant du chapeau l'un de ses livres, éveille un tas de souvenirs.

André Berry (1902-1986), totalement oublié de nos jours, fut un anachronisme dès son vivant : son ouvrage le plus impressionnant, Les esprits de Garonne, paru en 1941, sous-titré «Geste champêtre», est une épopée bucolique en quinze mille vers savamment versifié, plein à ras bord de coutumes paysannes, de folklore gascon, d'êtres surnaturels, tout frétillant d'épisodes pittoresques et de gentilles trouvailles — avec une fin tragique, tout de même.

On ouvre au hasard l'un des deux volumes, on picore, c'est charmant par petites doses, mais combien de lecteurs ont-ils nagé jusqu'à l'estuaire du poème-fleuve sans noyade ? Mes parents ont laissé une bonne partie des 600 pages non coupées ; quant à moi, je ne cherchais alors que les passages coquins, trop rares hélas, la chaste héroïne résistant aux brûlantes avances de son galant.

— Ami, je t'en supplie ;

Trop de longs mois nous avons attendu

Pour succomber avant que Dieu nous lie,

Pour faire œuvre avant qu'il soit dû.

Je veux avoir mon voile et ma couronne,

Et que ma gerbe entre mes bras fleuronne.

Le lit n'est prêt ni le tourin fondu

Qu'on doit porter à l'épouse accomplie.

Qu'il nous suffise encor d'un avant-goût :

Tu prendras tout demain ! demain tu sauras tout !

Le sort mensuel n'a pas exhumé, grâce au ciel, Les expériences amoureuses de Berry, roman bien long, dont les passages croustillants qui m'excitèrent passablement à quinze ans me paraîtraient aujourd'hui bien éventés. Le reste du livre, si je me souviens bien, n'est guère bandant non plus.

J'ai entre les mains Les aïeux empaillés, petit récit où Berry déroule un arbre généalogique imposant, depuis la déesse Vénus jusqu'à lui-même en passant par l'empereur Constantin et Pic de la Mirandole ! Largement conjecturale au début — l'auteur le reconnaît honnêtement — la chronique se fait de plus en plus crédible, mais sans rien perdre de sa verve souriante et de sa truculence endiablée. Berry lui-même, si on l'en croit, fut un fameux lascar, courant le monde, faisant mille métiers, séduisant «sept cent septante sept dames» et pondant des dizaines de milliers de vers, avant de chausser les pantoufles d'un professeur de lettres classiques dans des lycées parisiens. Il apparaît en fait comme le plus beau fleuron d'une lignée de taquineurs de muse (nous goûtons quelques vers de chacun) et de joyeux originaux, comme son grand-oncle Albert, dont «On eût dit qu'il travaillait sans relâche à sa propre caricature. Il mourut de rire à l'âge de soixante-dix-neuf ans en promenant un regard circulaire sur les événements de sa vie et les préjugés de ce monde.»

L'auteur évoque pour finir, avec un brin de mélancolie, les grandioses travaux de sa jeunesse qui n'eurent pas le succès escompté. Ironie du sort, c'est par ce bref et délicieux opus, jugé par lui mineur assurément, qu'il a mérité de survivre encore un peu.

Il a tout de même sa statue, qui l'eût cru ? |

Dans la famille Monstres Littéraires, voici notre vieille connaissance, Pierre Corneille, avec une pièce hors du commun : La conquête de la Toison d'or. L'une des moins connues, plus jamais jouée depuis le XVIIe siècle, et pour cause : cette pièce à machines, l'une des deux qu'écrivit Corneille, accompagnée de musique et de chant, pleine de décors et d'effets spéciaux mirobolants, exige des moyens somptueux.

Passons sur le prologue à la gloire du jeune Louis XIV, interminablement flagorneur, et glissons sur l'intrigue, emberlificotée comme toujours, qui montre Jason tiraillé entre deux femmes : la reine Hipsipyle et la princesse-sorcière Médée. Ce qui rend la pièce insolite, c'est que le Corneille tragédien s'adonne ici, comme dans Le Cid et Andromède, à la tragi-comédie. L'amour ici rend moins franchement les armes devant l'honneur et le devoir, une héroïne peut s'exclamer :

En qui saurait aimer serait-ce donc un crime,

Pour montrer plus d'amour, de perdre un peu d'estime ?

Et malgré les douceurs d'un espoir si charmant,

Faut-il que le héros fasse taire l'amant ?

La dimension spectaculaire de l'œuvre et l'intervention de personnages comme Jupiter, l'Amour, le Soleil, flanqués de tritons et de sirènes, contribuent à diluer le tragique, lequel exige le dépouillement. On sent même par moments affleurer la comédie, lorsque la déesse Junon prend l'apparence d'une mortelle, ou que Jason embarrassé doit servir un baratin menteur à la furie qui le harcèle. Sacré Corneille, qui à une époque moins rigide aurait pu se lâcher davantage, et nous surprendre plus encore.

Le grand souffle cornélien, cependant, qui balaie toutes les œuvres du maître, n'oublie pas celle-ci ; elle culmine dans un duel verbal chauffé à blanc entre les deux harpies amoureuses, où les mots sont autant d'épées. On croise un peu partout des vers superbes, du genre «Je te haïrais peu, si je ne t'aimais pas», et par moments le goût de Corneille pour les paradoxes et les oxymores, hérité des Précieux, s'étale voluptueusement :

Vos beautés n'ont pour moi que des traits rigoureux :

Plus je me vois aimé, plus je suis malheureux...

Reprends, reprends, Jason, tes premières rudesses ;

Leur coup m'est bien plus doux que tes fausses tendresses.

On est en droit de ricaner, certes, devant les habituelles métaphores jugées aujourd'hui ridicules : «Et mes bras triomphants me déchirent le cœur», ou «Rien n'échappe à sa vue, et le sommeil sans force / Fait avec sa paupière un éternel divorce». Mais les vrais admirateurs de Corneille se doivent d'aimer jusqu'à ces dérapages, non pas malgré leur outrance, mais à cause d'elle ; non comme une verrue sur un nez, mais comme une petite lueur de plus dans l'œil.

Non, ce n'est pas la Toison d'or... |

Mélanie Fazi, je la connais : elle étudia naguère la traduction au master de Paris VII où j'eus l'honneur et le bonheur d'enseigner. Depuis elle s'est fait un nom comme traductrice et surtout comme auteure : six livres dans le domaine fantastique, couverts de prix, dont certains déjà traduits.

Il est toujours gênant d'écrire sur l'ouvrage d'une connaissance : si on n'aime pas, on n'ose pas dézinguer ; si on aime, nos éloges seront taxés de complaisance. Mais j'ai heureusement de la chance avec mes amis, comme quoi les affinités littéraires et humaines se recoupent assez logiquement.

J'avais été séduit par les nouvelles de Serpentine, et le suis plus encore par celles du Jardin des silences (Bragelonne, puis Folio-SF). La première histoire me laisse tiède, mais sitôt après ça va chauffer jusqu'au bout. On est d'abord séduit par la narration, d'une grande habileté, toute en allusions, en révélations différées. Quant au fantastique, il n'est pas comme chez certains spectaculaire avant tout, clinquant et creux ; les thèmes traditionnels (le double, l'automate vivant, les mutations diverses) sont réinventés, revivifiés, chargés d'une profondeur humaine et d'une intensité très émouvantes, avec un thème qui leitmotive l'ensemble : la solitude de l'être anormal. L'imaginaire de Fazi est vécu, senti, charnel, même lorsqu'il met en scène de purs esprits. Dans l'une des plus fortes nouvelles, la narratrice, un songe femelle — car «chaque fois qu'un humain s'endort, une de mes sœurs s'éveille» —, s'attache à un homme marié et à l'enfant dont sa femme est enceinte :

Il sera mon fils bien avant d'être le sien.

Ils partagent un même corps ? Nous partagerons une âme. Et tous les rêves de sa vie de fœtus. Nous fusionnerons chaque nuit, dans le sommeil de la matrice, de sorte qu'il s'habituera à moi comme au ventre de sa mère. Je l'envelopperai de mon essence. L'enfant que j'ai fait à mon humain. À défaut de lait, je le nourrirai de conscience. Patiemment, nuit après nuit. Je ne laisserai aucune de mes sœurs l'approcher : il m'appartient.

Mais le sommet du recueil, c'est sans doute l'extraordinaire «Les Sœurs de la Tarasque», où des jeunes filles enfermées dans une sorte de couvent grandissent dans le culte d'un Dragon qui de temps en temps vient sauter l'une d'elles. S'y déploient somptueusement la poésie et l'érotisme lancinant qui baignent le recueil entier.

La Fazi |

Je n'avais pas trop aimé La sorcière de Marie Ndiaye il y a vingt ans. Depuis, je l'évitais. J'ouvre son petit dernier : La cheffe, roman d'une cuisinière, sans trop y croire, et me voilà vampé.

C'est l'histoire d'une cuisinière de génie : son enfance, ses débuts, sa gloire, son déclin, sa mort. C'est surtout une double histoire d'amour : d'une part, le culte que lui voue le narrateur, son assistant, soupirant éperdu, confident, hagiographe ; d'autre part, la passion exclusive de cette femme pour son art.

Ceux qui comme moi goûtent peu la gastronomie n'ont rien à craindre : même si la bouffe envahit tout ce roman, elle reste anecdotique ; ce que l'auteure décrit, c'est une quête d'absolu, proche de celle des artistes les plus hantés, ou des saints.

La psychologie dans le roman, de nos jours, est jugée ringarde. Forcément : comment, dans ce domaine, égaler les anciens ? Dénigrons l'inaccessible ! On ose donc à peine dire que La cheffe, question psychologie, est un sacré tour de force, avec ses deux personnages principaux complexes, contrastés, parfois contradictoires. La cheffe surtout, flamboyante et discrète, soumise et indomptable, «illuminée paisible, fanatique réservée», et finalement rayonnante : «elle répandait autour d'elle cette joie tranquille, farouche, volontaire qui n'était pas exactement du bonheur, je n'aurais pas dit que la Cheffe était heureuse, je l'ignorais, mais qui était en quelque sorte plus et mieux que cela, qui ne se limitait pas à sa personne mais nous atteignait, nous enveloppait et croissait encore à travers nous.»

Le plat raffiné, succulent servi par Marie Ndiaye peut paraître parfois un peu trop copieux et compact, mais va-t-on se plaindre d'une telle qualité gustative et nutritive ? Et surtout, cette prolixité, cette minutie, ce tâtonnement parfois, ce tremblement sont nécessaires, ils expriment l'âme du narrateur, cet amour fou qui l'obsède, qui l'égare et en même temps lui montre la voie, cet «amour exclusif, absolu, impérissable [qui] a transmué le garçon que j'étais avant, banalement désireux de réussir, commun, pragmatique, en jeune homme capable d'éblouissement et de renoncement».

Les lignes que voilà montrent bien la dimension morale du livre. La cheffe est un roman édifiant, avec deux héros largement exemplaires et des méchants laissés au second, voire au troisième plan. Rien de crapuleux dans cette histoire ! Quelle audace ! La morale a mauvaise presse en littérature, comme la psychologie, mais là encore, qui se plaindra de rencontrer pareilles vertus ? L'auteure, par divers moyens astucieux, tient à distance la fadeur inhérente aux légendes dorées. Son livre est fort et âpre, on en sort non seulement ébloui, mais vivifié, en même temps que meilleur peut-être. Oui, monsieur Gide, on peut faire de la bonne littérature avec de bons sentiments ; c'est simplement plus difficile.

La Ndiaye |

Antoine Emaz est selon certains, dont je fais partie, l'un des meilleurs poètes vivants de ce pays. En marge de ses poèmes, il publie de loin en loin ses carnets où notes de lecture, réflexions sur la poésie en général et sur la sienne se mêlent à des tranchettes de vie quotidienne. Il a publié l'an dernier aux éditions Rehauts Planche, suite naturelle de Cambouis, paru au Seuil, que la présente édition, bizarrement, ne mentionne pas.

L'amateur de jardins, selon moi, ne se contente pas d'admirer les fleurs, il s'intéresse à l'obscur labeur du jardinier. Autant je goûte les poèmes d'Emaz, autant je suis curieux de connaître ce qui les précède : le travail qui leur donne vie et la vie du travailleur. Il me semble que cet avant-poème, dans une certaine mesure, fait partie du poème (Ponge l'aura démontré de façon définitive) et je me réjouis de voir dans ces pages l'écriture et la vie se frotter ainsi le museau. Il y a là, d'ailleurs, une démarche éminemment emazienne. On imagine mal un vaniteux comme Saint-John-Perse étaler ses flottements, ses faiblesses. La poésie d'Emaz, au ras du réel, pleine d'humilité, semble appeler ces doutes, ces tâtonnements, ces aveux répétés de fatigue ou de panne créatrice. Pour écrire, il a «besoin de lenteur, d'approche et d'attente, de temps perdu, de vide et d'usure». Eh bien ce temps d'approche, le voilà — pas si vide. Et puis, «dans l'épuisement, dire l'épuisement donne encore un peu d'air.»

Belles notes de lecture, sur divers poètes contemporains. Emaz aime Vrouz de Valérie Rouzeau et lui tresse la splendide couronne qu'il mérite. Accablé par l'intarissable journal de Bergounioux, il fait d'habiles et acrobatiques efforts pour justifier l'entreprise, et à défaut de le suivre je le comprends : il faut pardonner beaucoup aux grands écrivains. Quant à ses notations vécues, elles ont une densité qui colore le quotidien le plus gris. Certaines me vont droit au cœur, tant je les vis moi-même :

La lumière, l'énergie de la lumière. Regardant le jardin depuis quelques minutes, j'ai l'impression d'être une pile qui se recharge.

Seul dans la maison, je ne suis pas seul. Je suis avec la maison.

Né en 1955, encore jeunot pourtant, Emaz éprouve le poids des ans et cela l'obsède. Moi qui dans mes écritures, de plus en plus, ressasse le vieillissement et l'approche de la mort — sans douleur excessive il est vrai —, d'où vient que je sois vaguement agacé par ce thème quand ce sont d'autres qui l'abordent ?

Autre jardin |

Dois-je évoquer Rébètiko, un chant grec, d'Élèni Cohen, paru en 2008 chez feu Christian Pirot ? L'ouvrage semble totalement épuisé ; dommage, il serait bien utile pour mettre au parfum le public français, qui semble apprécier fort le rebètiko ces derniers temps. Outre une présentation historique du genre, fort bien faite, on trouvait là une étude concise mais pointue de la musique des chansons (l'auteure est musicologue et joue même du bouzoùki), des biographies de compositeurs, paroliers et chanteurs, une trentaine de chansons avec leur traduction (dont vingt-deux sur un CD joint), un glossaire, une bibliographie. Le tout baignant dans une ferveur qui réchauffe en ces temps glacés.

Je ramasse dans ce livre, entre autres pépites, une jolie définition des rébètes, «pessimistes joyeux, bons vivants sans espoir». Je me demandais pourquoi les rébètes se traitaient mutuellement, avec admiration, de derviches ; Élèni Cohen détaille le lien entre ces marginaux du Pirée et les moines soufis lumineusement. Je ne savais pas non plus que Theodoràkis, qui trouvait la musique de ces chansons «géniale et divine», jugeait leurs paroles «vulgaires» et «sans intérêt». Il est vrai que le vieux n'a jamais été en retard d'une connerie...

Mìkis, je t'emmerde. Ces paroles sans intérêt, je me vautre dedans ces jours-ci avec délices en vue du second volume de La Grèce de l'ombre, à paraître en mars au Miel des anges. Il y aura là une centaine de chansons, savoureuses ou émouvantes ou étonnantes ou les trois à la fois. Il y aura aussi, j'espère, des concerts à la clé, avec lecture des paroles en français avant la musique en v.o.

David Prudhomme, Rébétiko (Futuropolis) |

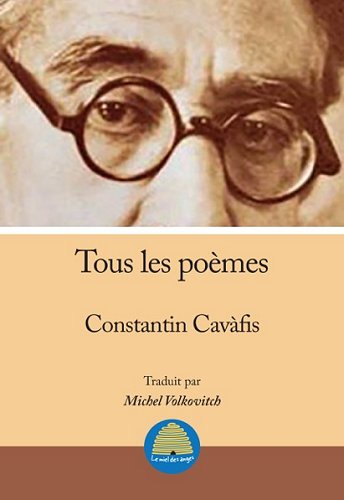

Pour l'instant le Miel des anges fait le point de fin d'année. En 2016, dix nouveaux ouvrages parus, des ventes en légère hausse, mais nos titres les plus demandés restent les anciens : Grèce de l'ombre et Tous les poèmes de Kavvadìas, en grande partie grâce aux concerts.

Sur quatre volumes de l'anthologie parus, c'est le premier que les lecteurs choisissent d'abord, souhaitant, suppose-t-on, suivre l'ordre chronologique. Les livres consacrés à un seul poète se vendent moins bien que les autres, on s'y attendait, même si nous espérions davantage d'intérêt, par exemple, pour le lyrisme érotique flamboyant d'Andrèas Embirìkos, désormais classique, ou l'humour sombre des vers de Nàssos Vayenas, lequel est invité à Lyon en mars.

Les particuliers nous adressent peu de commandes ; depuis notre inscription à Electre, nous sommes surtout sollicités par les libraires. Mais c'est au contact du public, lors de mes différentes interventions, que nous vendons le plus.

Si cette année encore nous rentrons dans nos frais sans avoir à augmenter nos prix, que nous avons voulu modiques, c'est grâce au soutien de nos généreux donateurs, dont la confiance nous honore. Les voici :

Centre national du livre

Centre culturel hellénique

Fondation Onassis

Nuits de Fourvière

Ministère de l'Éducation et de la Culture de Chypre

Institut français de Grèce

Fondation Stavros Niarchos

2017 sera pour nous une année importante, avec, si nous tenons la cadence, treize nouveaux titres. Voici pour commencer Tous les poèmes de Constantin Cavàfis, avec pour la première fois les poèmes en vers traduits en vers et l'ensemble présenté dans l'ordre chronologique, ce qui éclaire l'œuvre différemment.

Autre date importante, en mars : les œuvres complètes du grand Còstas Karyotàkis, mort très jeune en 1930, célèbre en Grèce et encore inconnu chez nous.

Notre mini-entrepôt, dans notre maison de banlieue, déborde déjà. Où allons-nous mettre les bouquins suivants ? Mais peut-on se laisser arrêter par ces préoccupations tristement matérielles ? Nous ne pouvons plus reculer. Comme dit le proverbe grec : Maintenant que tu as mangé l'âne, tu dois manger sa queue.

Un Cavàfis au Miel, un ! |

Au cinoche en janvier, cinq films. Passons vite sur Le trésor de Cantenac, aimable nanar qui n'a pas dû coûter trop d'efforts à Sacha Guitry. Mais gardons-lui notre estime ; ses maladresses elles-mêmes ne manquent pas d'allure.

Sacha Guitry, Marcel Simon |

Le grand poète Pablo Neruda, également homme politique de gauche, pourchassé par le pouvoir chilien et par un flic teigneux, doit s'exiler. Scénario chiadé, mise en scène astucieuse et spectaculaire, le chilien Pablo Larrain, lui, n'a pas bâclé son Neruda. La critique française quasi unanime est bluffée. D'où vient que malgré d'excellents moments Carole et moi soyons repartis vaguement déçus ? Le scénar, intéressant quand il souligne le caractère détestable du poète (vaniteux, acariâtre, égoïste...), tisse autour de personnages historiques une intrique borgesoïde mal adaptée ; le metteur en scène se laisse aller à des gimmicks naïfs pour faire moderne ; il a souvent la main lourde, il s'écoute, il traîne, à la fin surtout.

Le vrai Neruda... Celui du cinéma |

La poésie, que Neruda évoque de façon anecdotique, est au cœur du dernier Jarmusch, Paterson. Dans la ville homonyme, nous suivons de jour en jour, pendant une semaine, un chauffeur de bus qui écrit des poèmes dans sa tête en conduisant et sur papier chez lui, entre sa femme et son chien. Le film avance aussi doucement que le bus du poète, les petits riens du quotidien et les petites gens (gentiment fêlés pour la plupart) défilent dans les rues de la ville et les poèmes, on devrait s'ennuyer mais non, jamais. Une grâce légère effleure la moindre scène. Les poèmes de Ron Padgett, inspirés du quotidien, le subliment en douceur. Juste un menu regret : qu'à leur apparition, en voix off, ils soient déjà dans leur version définitive, comme si les poètes ne faisaient pas de brouillon...

Adam Driver, Golshifteh Farahani |

Notre découverte du mois : le premier film du jeune Damien Manivel, Le parc. Un garçon et une fille dans un parc marivaudent, le garçon s'en va, la nuit tombe et l'histoire bascule dans l'étrange, passant de Rohmer à La nuit du chasseur... Mais il est injuste de chercher des ancêtres, si glorieux soient-ils, à un film qui impose tranquillement un regard et un ton si original, si fort — à commencer par le choix d'un format carré insolite, qui dès le début annonce la couleur. Les comédiens non-professionnels, remarquablement dirigés, sont délicieux.

Damien Manivel et Grégoire Leprince-Ringuet |

Nous avions raté à sa sortie, en novembre dernier, Qu'est-ce qu'on attend ? de Marie-Monique Robin. Le film, alors, n'avait pas remué les foules. Séance de rattrapage à l'Atrium de Chavirille devant une salle comble et chaleureuse. Nous sommes dans un village alsacien, Ungersheim, entraîné par son maire dans un trip écolo radical : énergies douces, agriculture bio, associativité, la totale. Et ça marche ! Et ils ont l'air heureux ! La preuve est faite une fois de plus : la transition est possible avec un peu de bon sens et beaucoup de volonté. Voilà un film aussi stimulant que l'admirable Demain. La réalisatrice, auteure de plusieurs films et livres combattants, dont un mémorable Le monde selon Monsanto, est une battante comme il y en a peu — quoique résolument non-violente. Comme l'ensemble des écolos, dont c'est la faiblesse et surtout la force.

La parcelle municipale. |

La douceur écologique va-t-elle sauver l'humanité ? Apparemment ce n'est pas le souhait de tout le monde. Le pays le plus puissant de la planète se donne pour chef un crétin mégalo et brutal. Ailleurs, un peu partout, les dictatures prospèrent. Les Turcs donnent les pleins pouvoirs à un fou. Les Russes fouettés par Poutine râlent de plaisir. En Russie toujours, les députés viennent de dépénaliser les violences commises dans le cercle familial. La sainte église orthodoxe a pesé de tout son poids pour imposer cette réforme, confirmant la bonne opinion que j'ai d'elle. En France, où l'élection présidentielle risque fort d'opposer une mégère raciste et un lugubre père fouettard, les députés de droite ont fait capoter un projet de loi anti-fessée. Bref, partout sur la planète, l'heure est à la méthode panpan-cucul.

Pourquoi la France va-t-elle mal ? Parce que notre police n'est pas assez forte ! Sous-effectifs, sous-équipements, la misère ! On se les caille l'hiver dans les commissariats mal chauffés, résultat : ces messieurs en sont réduits à voler leurs couvertures aux migrants ! Où sont les temps bénis de l'état d'urgence tout neuf, quand ils pouvaient se réchauffer en enfonçant les portes des crouillats ?

Le bruit de la fessée m'inspire un même amour Que le roulement du tambour. Paul Déroulède |

Un peu de zizik avant de se quitter ?

Il s'appelle Alex Beaupain. Les chansons charmeuses du film de Christophe Honoré, Les chansons d'amour, c'était lui déjà. J'avais dressé l'oreille à l'époque, puis oublié son nom. Écoutant son nouvel album, Loin, je n'ai d'abord pas fait le rapprochement. C'est pourtant le même bonhomme.

La zizik ? Elle n'a rien de bouleversant chez lui, et il en est rarement l'auteur. Sa voix ? Un peu grise elle aussi, un peu passe-partout. Son truc à lui, c'est les paroles, et là, Beaupain touche sa bille. Les mots maniés par lui dansent avec un bonheur contagieux.

En fait de bonheur, Loin nage plutôt dans la mélancolie. Une femme aimée disparue hante la plupart des chansons. Ainsi, dans «Je te supplie» :

Ce matin par habitude

J'ai mis le couvert pour deux

Mon chemin de solitude

S'allonge chaque jour un peu

Je me couche en diagonale

Pour occuper entièrement

Nos draps froids comme une dalle...

Au détour d'un carrefour

Où nous vivions autrefois

J'ai voulu devenir sourd

Car quelqu'un riait comme toi...

Et dans une autre chanson :

Tout a ton odeur

Je te sens partout

Tout a ton odeur

Mais rien n'a de goût...

On ne peut pas faire plus simple, mais comment ne pas être ému, tout bêtement ?

Bonne tête... |

Au programme de mars : du neuf et du vieux, du bon et du très bon ! Viel, Corneille, Perec, Linhart, Dominique, Jacqmin, Karinthy !

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

Même quand on aime la vie, on ne doit voir approcher sa fin qu'avec la gratitude de celui qui referme un roman qu'il a aimé.

L'on voit des hommes tomber d'une haute fortune par les mêmes défauts qui les y avaient fait monter.

Le ridicule ne tue que ce qui n'a pas assez de force pour le défier.