Marcel Proust et Gilberte, circ. 1908

BRÈVES

N°160 Janvier 2017

Les mauvaises réputations vous collent à la peau plus encore que les bonnes. Le supplément livres du Monde, par exemple. On se le répétait entre amis depuis des années, depuis que le règne de Josyane Savigneau en avait fait un champ de ruines : lire ça, quel ennui, quelle tristesse...

Eh bien le malade va mieux. Depuis quelque temps déjà, mais c'est aujourd'hui seulement que je m'en rends pleinement compte, face aux pages 8 et 9 du 16 décembre. Cinq livres sont présentés, au contenu original et alléchant, si l'on en croit du moins les descriptions vivantes et bien torchées qu'on peut y lire.

Éric Chevillard, dont on suit chaque semaine le feuilleton en savourant sa verve volontiers sarcastique, rentre cette fois ses griffes devant le récit autobiographique d'un CRS, Joël Baqué : La mer, c'est rien du tout (P.O.L). Julie Clarini présente le nouvel opus de l'inclassable Pierre Bayard, Le Titanic fera naufrage (Minuit), mélange habituel de sérieux et de déconnade, qui s'attache à prouver que les romanciers dans leurs livres prédisent mieux l'avenir que les voyantes. Éric Loret, nouveau venu, se penche sur un autre ouvrage de théorie, Exercices de théorie littéraire, de Sophie Rabau et Florian Pennanech (Presses Sorbonne nouvelle), où le sérieux, là aussi, se glisse derrière la rigolade. Roger-Pol Droit, qui m'agace ou m'ennuie par moments, a déniché cette fois un autre ouvrage étonnant, où la philosophie se penche sur le monde végétal : La vie des plantes, une métaphysique du mélange, d'Emmanuele Coccia (Rivages). Enfin, la grande Maylis de Kerangal, invitée une fois par mois, fait l'éloge du nième ouvrage de cartographie proustienne, qui l'a charmée : Bottins proustiens, de Michel Erman, à la Table ronde.

«Réunissant dans un même volume le répertoire des noms de personnages et celui des noms de lieux, les Bottins proustiens se donnent désormais pour un seul livre, organique et puissant : les deux listes de noms propres, anthroponymes et toponymes, se ressaisissant continuellement l'une l'autre dans une sorte de tango onomastique...»

Cette imprévue et délicieuse image du tango, n'y a-t-il pas de quoi vous chavirer ?

Marcel Proust et Gilberte, circ. 1908 |

Voilà qui donne envie de lire tous les livres de la Kerangal, ce sera fait tôt ou tard, mais pour l'instant voici un autre bouquin hautement original, dont j'ai découvert l'existence, là encore, au coin d'une des pages livres du Monde.

Il est publié aux Presses universitaires de France, dans une collection, Perspectives critiques, au nom fort sérieux. Le titre, il est vrai, intrigue : Les états et empires du Lotissement Grand Siècle, ça veut dire quoi ? Et quand on commence à lire, ça ne s'arrange pas. Sommes-nous dans un essai ou un roman d'anticipation ? Notre civilisation s'est écroulée, l'humanité n'est plus qu'un ramassis de hordes errantes au milieu des ruines, «parcourant le sol toxique à pied, à dos d'homme, de scooter épuisé, avec du faux carburant de contrebande dans des moteurs sentant la friture». «Parfois, la ruine d'un satellite échoué sur une place nous sert d'abri, grotte transitoire où nous ne peignons rien.»

L'auteur ne fait que suggérer ce futur terrible : son sujet, c'est notre présent, ce qu'on va en redécouvrir. Les errants tombent sur les vestiges d'un de ces villages à l'américaine qui fleurirent à la fin du XXe siècle dans des campagnes périurbaines, forme d'habitat qui décrite et analysée ici devient «comme une clé cryptée, comme le hiéroglyphe qui permettrait de tout saisir de ce mystérieux siècle vingt.»

Le modèle de l'imaginaire Lotissement Grand Siècle est la très réelle Résidence du Château, située au Mesnil-Saint-Denis, non loin de Port-Royal. Le livre ne le dit pas : c'est là que Maurice Blanchot choisit naguère d'échapper aux regards — le plus loin possible. «Les lotissements, construits en dehors de la commune originelle, sont éloignés du temps terrestre. Parfois ils sont au milieu de rien. Leurs occupants s'y installent comme le saint se retire du monde.»

Et plus loin :

«Ils s'étaient protégés de tout : de l'histoire, du délinquant, de l'obscène. Ils avaient établi, à l'abri de leurs parpaings et de leurs clôtures, sous l'œil protecteur des caméras et devant le reflet rassurant des téléviseurs, le paradis du temps libre et de l'innocence.»

Un paradis aux couleurs vite infernales, qui inspire à l'auteure une satire féroce de notre civilisation, où flamboient et chatoient toutes les nuances de l'ironie.

La proximité géographique de Port-Royal et Versailles est l'occasion d'un parallèle astucieux entre notre époque et celle de Louis XIV. Mêlant de façon habile et troublante les approches scientifique et littéraire, multipliant les points de vue, les pastiches de documents divers, les mini-morceaux de bravoure (joli couplet sur les parpaings), maniant avec précision le détail qui tue, réussissant une première partie éblouissante, l'auteure semble un peu s'égarer sur la fin dans des variations moins nécessaires, mais qu'importe : Fanny Taillandier, dont on ignorait tout, prouve ici dès les premières pages qu'elle est un écrivain, un vrai, de ceux qui nous parlent de l'essentiel et dont on attend la suite en jubilant d'avance.

Le Mesnil-Saint-Denis (Yvelines) |

Pendant des années, mon piano est resté fermé. La musique qui m'avait transporté, m'avait fait toucher les étoiles, les galaxies tournoyant dans ma tête, la lumière issue du fond des âges, les torrents sur les rochers et les nuages qui, au-dessus des cathédrales, donnent le vertige, me laissait de marbre. Jamais plus je ne ressuscitais le rire des enfants, la panique des chevreuils surpris au milieu des blés ou dans la fraîcheur des sous-bois, l'odeur de l'automne, la brume entre les sapins, la senteur de la mousse et le parfum des pommes, les cimetières sous la pluie, l'aube sur la neige, le souffle des chevaux et le regard des chats, la chair si tendre des femmes. Jamais plus.

Jusqu'à ce qu'elle vienne.

Cette page que balaie un grand souffle a comme celles qui l'entourent une richesse de corne d'abondance, une sensualité qui va jusqu'à l'ivresse, qui enveloppe tout et même jusqu'aux arbres, car

Ici, hêtres, chênes, frênes, érables, peupliers, bouleaux et saules marsaults s'enchevêtrent, s'enlacent comme des amoureuses.

Les rois barbares de François Thibaux, d'où sont tirées ces lignes, n'ont pas eu les honneurs du Monde. L'auteur doit se contenter pour l'instant d'un papier enthousiaste dans L'huma, où Jean-Claude Lebrun poursuit son travail exemplaire d'arpenteur de sentiers non battus. Thibaux n'est pas une star des médias ; l'auteur d'onze romans superbes, l'une des voix les plus voluptueuses du roman français actuel, que les grandes maisons devraient s'arracher, est publié ici par un éditeur minuscule, les Éditions de la Librairie du Labyrinthe.

Oui, certes, Les rois barbares sont un recueil de nouvelles ; qui, dans ce pays, s'intéresse aux nouvelles ? Loués soient les téméraires qui osent en publier ou en écrire. Thibaux a bien raison de s'y lancer : si l'ampleur du roman convient parfaitement à son inépuisable énergie, il n'excelle pas moins sur les courtes distances, où il lui suffit de plaquer quelques accords pour qu'ils résonnent en nous longuement.

Les histoires de ces Rois barbares ne ressuscitent pas Clovis ou Dagobert. Situées à notre époque, elles illustrent la fascination de l'auteur pour le passé, la violence, le primitif. Les rois, métaphoriques, sans couronne, y sont des êtres simplement à part, d'une façon ou d'une autre. Comme toujours chez Thibaux, il y a autant de reines que de rois, et la plus noble, la plus admirable d'entre elles — celle qui, dans l'extrait plus haut, fait renaître à la musique un pianiste de jazz autrefois célèbre, à présent oublié — n'est pas une grande dame ou une créature de rêve, mais une vieille petite femme de ménage.

En plus des rois et des reines, nous avons là divers manants de la vie, des éclopés, des martyrs, des bourreaux, beaucoup de souffrance — comme dans «Dortoir», terrifiants souvenirs d'un ancien enfant de troupe —, et surtout beaucoup d'amour. L'amour, ici, résiste à la vieillesse et même à la mort ; c'est lui qui ramène en ce monde, cent ans après, l'officier de cavalerie mort au front en 1914, dans la plus étonnante des nouvelles, une splendeur.

On t'en conjure, Thibaux, ne referme pas ton piano.

Image du bonheur |

Noël Devaulx, mort il y a vingt ans, est tout aussi injustement méconnu. La plume et la racine (Gallimard), acheté à sa sortie en 1979, dormait depuis trente-sept ans sur mes rayons.

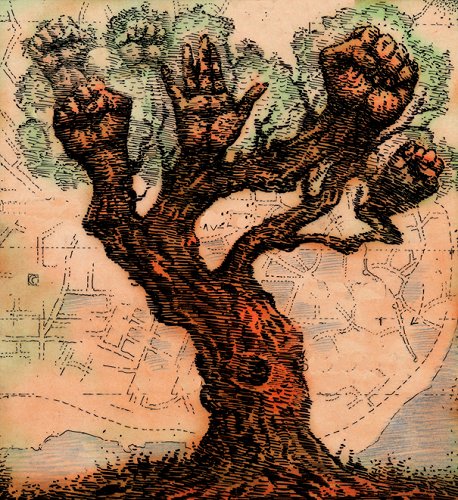

Autre point commun avec Thibaux : le fantastique. Il affleure ici ou là tout naturellement chez le premier, mais dans les histoires de l'autre on est plongé dedans. Les quatorze fictions du recueil ne sont pas des nouvelles, mais des contes. Le décor, presque toujours : une contrée indéterminée, immémoriale ; si des objets modernes apparaissent, des voitures par exemple, elles sont anciennes. Le temps semble arrêté ou du moins ralenti, épuisé. Et tout peut arriver : des statues bougent la nuit, des automates prennent vie, les arbres sont vivants — et plutôt inquiétants :

Comme je me demandais où trouver un passage, je m'aperçus qu'au fin fond du chemin, des souches se livraient à des ébats auxquels je ne comprenais rien, sinon que la puissance des protagonistes en faisait des jeux extrêmement dangereux. Les lutteurs s'agrippaient par leurs crochets les plus tenaces, et le vainqueur soulevait le vaincu qui retombait en ébranlant le sol.

«Je ne comprenais rien». Toutes ces merveilles et ces horreurs restent le plus souvent mystérieuses, ainsi que le comportement des personnages. L'auteur n'explique pas, il raconte, sa logique est celle du rêve ; l'étrangeté qu'il extrait des ténèbres n'est pas décorative et gratuite, elle nous fait pressentir, comme nos rêves, au-delà des apparences et du rationnel, une réalité plus profonde et obscure, qu'il nous décrit dans une prose à l'ancienne, aux phrases lentes et compactes, qui force le regard à s'attarder, à savourer, une prose où chaque mot a son juste poids.

Un convive qui se trouvait de l'autre coté de la jeune paysanne, l'écarta sans façon et avança vers moi un faciès massif, couleur de poussière, à peine relevé par une impériale de poils roux.

Comme quoi il suffit d'infimes détails, d'un mot insolite pour que soudain l'étrangeté du monde apparaisse. L'homme qui écrit des choses pareilles ne mérite pas l'oubli.

Thibaux ou Devaulx ? |

Robert Walser, je sors d'en prendre, mais tirage au sort mensuel oblige, voici La promenade en Folio bilingue, traduite par un maître : Bernard Lortholary.

La promenade, thème favori de Walser, qui erre dans toute son œuvre. Il s'agit là, en fait, d'une activité essentielle à l'écriture : elle «m'est indispensable pour me donner de la vivacité et maintenir mes liens avec le monde, sans l'expérience sensible duquel je ne pourrais ni écrire la moitié de la première lettre d'une ligne, ni rédiger un poème...»

Walser va donc nous raconter une journée entière passée à marcher dans les rues, de rencontres fortuites en rendez-vous (la poste, le tailleur, le percepteur) en passant par un déjeuner en ville, événements pour la plupart futiles en apparence, racontés par le menu avec par moments une débauche d'adjectifs cucul-la-praline, de quoi endormir ou exaspérer le lecteur, et de temps à autre des échappées soudaines, bouleversantes. L'homme qui nous parle ici est profondément déséquilibré, voire fou. On le voit émerger d'abîmes de mélancolie («malade jusqu'au tréfonds», «ennemi du monde et de moi-même») et planer sur les cimes de la joie et de l'amour : «Les simple pas sur le sol devenaient un plaisir», Dieu l'appelle par son nom et l'embrasse, Jésus-Christ marche au milieu des passants, et «la plupart des choses que peu à peu je voyais, je leur portais instantanément un ardent amour». Il arrive même que détresse et euphorie se télescopent dangereusement : la chanson d'une jeune fille

ressemblait à une mort de chagrin, à une mort causée peut-être par une joie trop grande, à un excès de bonheur dans l'amour et la vie, à une impossibilité de vivre à force de se représenter la vie avec trop de richesse, de beauté et de délicatesse, si bien qu'en quelque sorte l'idée subtile et débordante d'amour et de bonheur qui venait envahir l'existence avec exubérance semblait trébucher, basculer et s'effondrer sur elle-même.

Tout se passe comme si la folie, avant de noyer l'auteur dans ses abysses, l'avait rendu plus sensible que nous autres à la richesse, à la beauté des choses — d'où cette attention pleine de ferveur aux détails si infimes soient-ils. Est-il fou, est-il sage ? Ses naïvetés sont-elles inconscientes, ou voulues, exacerbées exprès ? On ne sait pas, on ne sait jamais vraiment, et c'est ce qui ajoute à ses pages — un peu comme chez Lautréamont ? — une tension électrique, un tremblement permanent, une gêne finalement délicieuse, et féconde.

Robert Walser en 1949, à 70 ans. |

«Oui, l'honneur qu'il me rend ne fait que m'outrager.»

Ça commence bille en tête par l'un de ces oxymores que l'auteur affectionne. Le reste à l'avenant, et l'on se demande pourquoi cette Pertharite si cornélienne, si riche en situations fortes, héroïques, parfois surhumaines à la limite du monstrueux, si riche en formules bien frappées, a subi un échec si monstrueux lui-même que Corneille écœuré abandonna le théâtre pendant cinq ans.

Grimoald a conquis le royaume des Lombards sur son roi légitime, Pertharite, dont il compte bien épouser la femme pour asseoir sa légitimité. Or l'épouse s'y oppose, et le roi vaincu, que l'on croyait mort, réapparaissant à l'acte III, récupère couronne et bobonne à l'acte V.

«On se lasse bientôt de l'amour d'une femme, / Mais la soif de régner règne toujours sur l'âme», et comme dans Don Sanche et d'autres pièces, tout tourne autour de cette soif de pouvoir décidément éternelle.

Pertharite se déploie, grande machine un peu ferraillante, avec l'énergique majesté des tragédies, des duels verbaux (acte III, scènes 1 et 2) aussi tranchants que ceux à l'épée, quelques images d'un ridicule somptueux («Aux cendres d'un mari tous mes feux réservés...») et autres outrances qui font le charme de Corneille. Nous sommes en 1651, en pleine Fronde, le Grand Emperruqué n'a pas encore pris le pouvoir. Prochaine étape le mois prochain : La conquête de la Toison d'or.

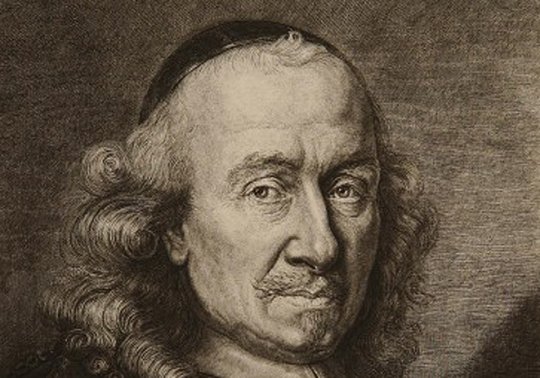

Pierre Corneille |

Je lis la poésie contemporaine, quand j'en lis, un peu dans le même esprit qu'en lisant Corneille : le plaisir vient après, il s'agit d'abord d'un exercice, d'une gymnastique intellectuelle, d'un effort pour rester en contact avec des mondes et des langages qui pour moi ne vont pas de soi.

C'est râpé pour la philo, je le crains, je viens de caler dès les premières pages dans Signes, de Merleau-Ponty, alors qu'à vingt ans j'étais sorti vivant de sa Phénoménologie de la perception. Je n'ai plus la force. Après tout, la philo n'a jamais été mon domaine, je la laisse me fuir sans douleur excessive, mais Corneille et la poésie, j'y tiens, je m'accroche.

Frans de Haes, poète belge, mon contemporain. Occasions d'un jour (1995), aux éditions L'arbre à paroles. Une vingtaine de pages. Je comprends si peu ce que ça raconte que mon étonnement se colore d'émerveillement.

Qu'elle vienne bouge exhorte

la voix l'ivre mais belle

l'étoilée de raison

Dieu ver pas homme

ou dans le nuage roux

saint dira-t-elle

saint je suis au milieu de vous.

Quelle étrange tribu que ces gens qui écrivent des choses pareilles, ou qui les lisent à livre ouvert ! C'est fou ! C'est admirable !

On pourrait croire que je persifle, mais non. Je crains parfois de changer un jour, de devenir un esprit fort, de ne plus lire ça sans ricaner grassement, sans traiter ça de fumisterie. Pour l'instant, je les relis, ces pages obscures, avec une vague gêne, mais aussi une curiosité, une attente, un petit bonheur tremblotant comme la flamme d'une chandelle. On dirait ici ou là des rais de lumière ; ces quelques lignes opaques, par exemple, pourraient bien (entre autres) me décrire en train de les lire, annoncer ce que je pourrais y trouver un jour ; elles me parlent un peu comme les messages des rêves, elles aussi, et j'espère bien être un rêveur qui ne cessera jamais de rêver.

Sens interdit ? |

Les BD sont davantage dans mes cordes, je devrais en lire plus souvent, être à l'affût des jeunes talents.

Pascal Rabaté, nous l'avons repéré depuis longtemps, Carole et moi. Nous guettons ses nouvelles parutions. Il nous a donné cet été La déconfiture (première partie), qui raconte l'exode en juin 40. Fil conducteur : l'errance d'un soldat perdu cherchant son unité, et la retrouvant juste avant qu'elle se fasse encercler par les Allemands. Rabaté n'y était pas et nous non plus, mais empruntant divers épisodes aux meilleurs témoins (Merle, Calet, Malaquais, Gibeau...), il les coud ensemble si habilement qu'on s'y croirait. Les personnages sont vivement croqués, le dessin, dans un noir et blanc dépouillé, est terriblement efficace et un humour désolé plane sur le tout, teinté de saine dérision. On est très loin, avec cette France déculottée, de l'épopée nationale chère à M. Fillon, mais il reste encore dans ce pays, espérons-le, assez d'esprits ouverts capables d'apprécier cette Déconfiture, publiée chez l'excellentisssime Futuropolis.

Le feu du ciel. |

Dans Aux deux colombes (1949), Guitry qui a épousé la sœur de sa femme décédée voit réapparaître la prétendue morte et finit par se tailler avec une troisième femme — moins séduisante à mon sens que les deux autres. Cette pièce filmée, fort bien jouée au demeurant, n'est sans doute pas le chef-d'œuvre de son auteur.

Sacha et les deux épouses : Suzanne Dantès, Marguerite Pierry. |

Décalogue 10, de Kieslowski (1989) : rien de bien neuf à dire, l'excellence toujours, avec peut-être, dans cette histoire de deux frères héritant d'une fabuleuse collection de timbres et la perdant, victimes d'une bande d'escrocs, moins de tragique et davantage d'humour — un humour sombre et amer.

Les deux frères... |

Pour dire adieu à Marc Michel, héros du Journal infime de ce mois, il fallait bien revoir Le trou de Jacques Becker, son premier grand rôle en 1960. Il s'y montre aussi émouvant que dans mes souvenirs, et l'ensemble du film, d'un dépouillement tout bressonien, est encore plus impressionnant qu'alors.

Raymond Meunier, Marc Michel, Jean Keraudy, Philippe Leroy. |

Une belle surprise : l'adaptation d'Une vie, de Maupassant, par Stéphane Brizé. La campagne normande du XIXe siècle, tout comme la prison du film précédent, est recréée avec une impeccable justesse, les acteurs sont parfaits, et surtout on a l'impression mystérieuse et rare que dans ce film-là, la lumière, les sons, l'écoulement du temps, que tout est différent des autres films.

Pique-nique près de la mer. |

L'année cinématographique aura été décidément très citoyenne : après Demain et Merci patron !, elle s'achève en beauté avec La fille de Brest, d'Emmanuelle Bercot, sur une histoire vraie : le combat et la victoire d'une obscure pneumologue, Irène Frachon, face au puissant laboratoire pharmaceutique Servier. Jamais schématique, évitant les écueils du genre, respectant à la fois la vérité des faits et les lois du spectacle, le film est une réussite digne des grands modèles américains. On en sort écœuré par les éternelles magouilles de nos maîtres, et consolé, en partie, par l'énergie indomptable de cette femme.

Les cours d'instruction civique, dans les lycées, ça existe encore ? Voilà trois films qu'on devrait y projeter chaque année dans toutes les classes...

Sidse Babett Knudsen, Emmanuelle Bercot, la vraie Irène Frachon. |

Au début de cette année qui s'annonce particulièrement sinistre, ma compassion profonde va aux millions de jobards qui ont élu Trump (aussitôt cocufiés, bien fait pour eux), à ceux qui acclament Poutine, Erdogan et quelques autres, à cette immense Internationale de la connerie humaine ; mon affection, elle, se tourne vers divers petits groupes, vers le bocage nantais notamment où quelques valeureux attendent l'assaut des forces armées. Nous devons tous gratitude et soutien à cette poignée de résistants qui défendent l'environnement, le bon sens et la justice, protégeant la masse molle et somnolente que nous sommes contre des prédateurs sans cesse plus sournois.

Lors de l'année qui s'achève honteusement, la région où je vis a été soumise plus que jamais à de graves pics de pollution. Notre atmosphère s'empoisonne peu à peu. Qu'il fasse beau quelques jours, et ça se gâte. Le soleil désormais est une menace, pluie et vent seuls nous rassurent. Et que faisons-nous ? Certains râlochent mais personne ne bouge. On s'habitue tout doucement.

Un jour, sans doute, ceux qui là-haut ferment les yeux, qui tremblent trop pour prendre les mesures nécessaires, seront jugés comme les criminels qu'ils sont, mais le verrai-je ?

Paris embrumé... |

Selon une enquête récente, les jeunes Français de 18 à 34 ans sont massivement hostiles aux politiciens et aux médias. Ils estiment quasiment tous que les hommes politiques sont corrompus. 93 % d'entre eux jugent que «c'est la finance qui dirige le monde» — offrons des lunettes aux 7% restants.

Le plus terrifiant (ou le plus encourageant ?) : 62% seraient prêts à «participer demain ou dans les prochains mois à un grand mouvement de révolte.»

Bonne année, M. Fillon.

Ne nous laissons pas abattre ! |

Au programme des Brèves de février : N'Diaye ! Corneille ! Chandler ! Autin-Grenier ! Karinthy ! Jarry ! Berry ! Emaz ! Fazi !

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

Nous ne parvenons jamais à des pensées. Elles viennent à nous.

Il se peut (...) que je sois condamné à revenir sur mes pas tout en croyant que j'explore, à essayer de connaître ce que je devrais fort bien reconnaître, à apprendre une faible partie de ce que j'ai oublié.

Il n'est pas de grand livre qui ne soit le récit d'une visite aux ombres des enfers.