Ce cavalier, c'est un mort !

BRÈVES

N°158 Novembre 2016

La traduction, activité réputée pépère et solitaire, peut cependant vous mener loin. Les traducteurs d'aujourd'hui se livrent même à des joutes, comme les chevaliers d'autrefois !

Le mois dernier, deux traductions d'un même polar de Jim Thompson (Pop. 1280, connu bien au-delà du cercle des polaromanes) s'affrontaient à Paris dans le Marais. Le traducteur d'origine, Marcel Duhamel, rencontrait le plus récent, Jean-Paul Gratias. La Série noire aux Blancs-Manteaux ! (Compte rendu de la séance, intitulé «Où la joute s'ajoute», dans le dernier CARNET DU TRADUCTEUR.)

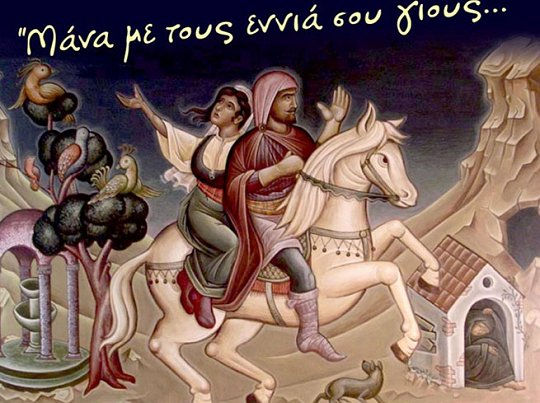

Problème technique : Duhamel n'étant plus de ce monde, il a fallu le remplacer. Un helléniste bien connu des volkonautes a relevé le défi. Pendant une heure, Michel a été Marcel. On a beau savoir que c'est pour de rire, entrer ainsi dans l'armure d'un autre a quelque chose de troublant. Surtout quand on baigne dans l'imaginaire grec, plein d'histoires de défunts qui ressuscitent. Ces derniers jours, justement, je traduisais une superbe nouvelle du jeune Papamàrkos où un homme fait sortir de terre son frère défunt...

Ce cavalier, c'est un mort ! |

Pop.1280, je l'avais lu jadis. C'est un portrait au vitriol de la province américaine et de l'humanité en général, un jeu de massacre d'un cynisme noir dont la verve bouffonne, tout en dilatant la rate, fait froid dans le dos. À Pottsville, trou pourri du Deep South où tout le monde se fout de la loi, où se côtoient crétins, pervers et autres tarés (opportunément rebaptisé Ploucville par Duhamel), le shérif, personnage principal et narrateur, habité par trois passions : bouffer, pioncer, baiser, dézingue froidement ceux qui l'importunent, en toute impunité.

Relu la chose avec délectation et par moments stupeur. Je l'avais oublié : ce salopard psychopathe va bientôt exprimer des opinions fort peu conservatrices qui par moments le rendent presque attachant. C'est le seul dans le coin à ne pas cracher sur les Noirs. Et voici comment il accueille un détective privé de l'agence Parkington (traduction Duhamel) :

— C'est bien vous qu'avez brisé c'te fameuse grève des cheminots, pas vrai ? (...) Bougre de bougre ! Il en fallait, du cran ! Tous ces cheminots armés de morceaux de charbon et de seaux d'eau, et vous qu'aviez pour vous défendre que des fusils de chasse et des carabines à répétition. Fichtre oui, fallait en avoir ! C'était du beau travail, je le reconnais !

— Permettez, shérif... (Sa bouche se referme comme une boutonnière.) Jamais nous n'avons...

— Et ces canailles d'ouvriers du textile, qu'est-ce que vous leur avez mis, nom d'un putois ! Des gens qui s'en allaient gaspiller leurs trois dollars de salaire hebdomadaire à faire des folies et qui venaient ensuite se plaindre parce qu'ils devaient chercher de quoi manger dans les poubelles pour rester en vie ! Et merde, après tout, c'étaient des étrangers, non ? Si ça leur plaisait pas, les bonnes ordures ménagères américaines, pourquoi i' s'en retourneraient pas chez eux ?

Enfin et surtout, cet apparent demeuré va ici ou là se lancer dans des sophismes assez retors, dans des envolées quasi philosophiques où le roman acquiert soudain une profondeur imprévue, insondable :

Peut-êt' que c'est pas ce que je veux dire. Est-ce que je le sais au juste, d'abord ? Non, je veux surtout dire qu'il ne peut pas y avoir d'enfer individuel, puisqu'il n'y a pas de péché individuel. Ils sont tous collectifs, George ; on participe à ceux des autres et les autres participent aux nôtres.

Comme quoi un polar déjanté peut prendre en même temps des airs de parabole sur le Bien, le Mal et l'ambiguïté de tout.

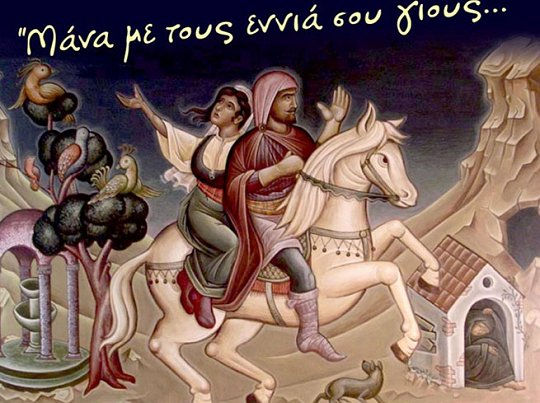

Adaptation française du roman. |

Quand on est appelé à devenir Marcel Duhamel, quoi de plus normal que de plonger dans ses mémoires, publiées au Mercure de France et malicieusement intitulées Raconte pas ta vie ?

Il aurait eu tort de ne pas la raconter, cette vie-là, si bien remplie. Après une enfance de misère, ce garçon débrouillard entame une existence à la Dr Jekyll et Mr Hyde, gérant un hôtel le jour avant d'aller faire les quatre cents coups avec les frères Prévert, Yves Tanguy et les surréalistes. Breton, Aragon, Queneau et bien d'autres défilent dans ces pages qui nous rappellent que dans leur jeunesse tous ces messieurs-là furent de fameux lascars. Puis Duhamel quitte l'hôtellerie pour une série de petits métiers, et en 1945, tournant : il fonde la Série noire chez Gallimard. Pendant trente ans, jusqu'à sa mort en 1977, il va diriger la collection (1700 titres !) tout en traduisant à tour de bras. Dommage que cette partie de sa vie soit un peu escamotée ici, et la précédente un brin longuette. Duhamel, qui rognait sans état d'âme les textes des autres, aurait gagné à s'appliquer parfois le même traitement.

Duhamel en 1966... |

Cette histoire de joute me le rappelle : toute lecture qui en vaut la peine est une épreuve, une sorte de gymnastique.

Lorsque mes grands-parents maternels, à la fin de leur vie, venaient passer l'hiver chez nous, ma mère leur proposait une partie de Scrabble tous les jours pour entretenir leurs neurones. Eh bien que fais-je d'autre cette année en lisant tous les mois une pièce de Corneille ?

Sa langue d'un autre âge est admirablement concise, ferme, tendue. Aujourd'hui encore, après tant d'années de pratique, je peine à la comprendre. Elle exige de moi, au moins dans certains passages, un effort de concentration. Un jour je n'y arriverai plus. Luttons en attendant.

Le Corneille que j'affectionne, plus que l'auteur classique, majestueux et officiel de Cinna, Horace ou Polyeucte, c'est le baroque un peu fou du début, que l'Académie n'a pas encore castré d'une couille, c'est aussi le has been de la fin, embrouillé, excessif, audacieux, incompris. Sautons donc les tubes de nos années de lycée (à tort peut-être) et atterrissons dans le second tome de la Pléiade, celui de la longue pente qui descend.

Le grand homme a quarante ans lorsqu'il écrit Rodogune.

Résumer une pièce de Corneille, surtout celles de la fin, relève de l'exploit sportif. Simplifions : Cléopâtre, reine de Syrie, promet le trône à celui de ses deux fils qui tuera Rodogune, princesse parthe, sa captive, alors que tous deux sont amoureux de celle-ci, laquelle promet d'épouser celui des deux qui tuera sa propre mère. Suis-je clair ? L'un des deux fils mourra, l'autre épousera et règnera, la coupe de poison que sa Rodogunemère lui destinait étant bue par elle in extremis.

On n'est pas loin de Médée et d'Électre avec ces deux furies, ces situations extrêmes, ces dilemmes sadiquement cornéliens et ce personnage de mère dénaturée, monstrueuse, qui verse sa lumière noire sur toute la pièce.

Allons chercher le temps d'immoler mes victimes,

Et de me rendre heureuse à force de grands crimes.

Tombe sur moi le ciel, pourvu que je me venge !

J'en recevrai le coup d'un visage remis :

Il est doux de périr après ses ennemis.

Jusqu'à la terrible imprécation finale, adressée à son fils, futur époux de Rodogune :

Puisse le ciel tous deux vous prendre pour victimes,

Et laisser choir sur vous les peines de mes crimes !

Puissiez-vous ne trouver dedans votre union

Qu'horreur, que jalousie et que confusion !

Et pour vous souhaiter tous les malheurs ensemble,

Puisse naître de vous un fils qui me ressemble !

Qu'elles sont belles ici, les diérèses (uni-on, confusi-on, sou-haiter), où l'on croit voir les mots comme gonflés de colère !

Cette haine royale, surhumaine, ne connaîtra qu'un bref moment de demi-repentir ; on trouve là, comme souvent chez Corneille, la beauté de l'invraisemblance, et j'aime chez lui jusqu'aux outrances, jusqu'à ces images forcées, au bord du ridicule :

À ce cœur qu'il vous laisse osez prêter un bras.

J'aime cet art de la rhétorique aujourd'hui perdu, ces formules bien frappées, souverainement balancées :

Elle a lieu de me craindre, et je crains cette crainte.

Pour le trône cédé, cédez-moi Rodogune,

Et je n'envierai point votre haute fortune.

Ainsi votre destin n'aura rien de honteux,

Ainsi notre bonheur n'aura rien de douteux ;

Et nous mépriserons ce faible droit d'aînesse,

Vous, satisfait du trône, et moi de la Princesse.

Entre toutes ses pièces, Corneille préférait Rodogune. Comme quoi on peut lui faire confiance.

Ne bois pas, malheureux ! |

D'une Pléiade l'autre, voici les Romanciers libertins du XVIIIe siècle, tome II. Il y a là onze romans, je ne vais pas tout me taper, que choisir ? Nerciat ? Mirabeau ? Pidansat de Mairobert ? La Messaline française, d'un auteur anonyme ? Je choisis prudemment le plus connu de ces messieurs, Rétif de la Bretonne.

Le pied de Fanchette est un curieux objet, fondé sur la reprise obstinée d'un même motif. La chaussure de Fanchette et ce qu'elle contient sont si attirants qu'ils rendent fous de désir tous les mâles qui les aperçoivent ; tous se disputent âprement les faveurs de la belle, dont la vertu court les pires dangers tout au long de mille péripéties non moins répétitives que variées. Coup de foudre, enlèvement, sauvetage miraculeux, et repelote.

On se demande, à vrai dire, si Rétif ne se moque pas gentiment du monde, avec cet extravagant fétichisme contagieux et les abracadabrantes coïncidences de l'intrigue. Auto-parodie ? Auto-dérision ? Sans doute. Ce qui n'ôte pas son charme, au contraire, à cette plaisante histoire, saupoudrée d'ironie, d'humour et de mauvais esprit :

Et voilà comme sont faits les hommes : justes dans tout ce qui ne blesse pas leur passion favorite, ils croient racheter leurs écarts, et mériter le titre d'honnête homme, en pratiquant des vertus qui ne les gênent pas ; mais ce sont des scélérats dès qu'il s'agit de leur penchant chéri. Le marquis était un aimable, un galant, un délicieux malhonnête homme, dont l'inconnu fut enchanté.

L'auteur nous offre en prime un intéressant tableau de la société parisienne du temps, de la bourgeoisie des boutiquiers surtout, mais la noblesse et le clergé sont présents et en prennent pour leur grade au long d'une farandole de portraits où se distingue, parmi les prétendants, un faux-dévot particulièrement gratiné. L'auteur n'en est que plus sympathique.

Pied italien. |

Je me souviens d'avoir lu naguère, et aimé, deux romans de Belinda Cannone : Entre les bruits et Le don du passeur. Une critique favorable me fait acheter son essai La bêtise s'améliore (Pocket), dont le titre ambigu excite la curiosité.

Dangereux sujet : parler de la bêtise, c'est automatiquement se placer dans la position de l'intelligent qui fustige la sottise de l'autre. Rendons justice à l'auteure : elle nous répète après beaucoup d'autres qu'être intelligent, c'est être conscient de sa propre bêtise, et elle nous livre au passage, une définition intéressante de celle-ci : «Ne pas pouvoir se mettre à la place de l'autre.»

L'ouvrage, présenté sous forme de saynettes dialoguées entre quelques personnages fictifs, dans une mise en scène souvent laborieuse, est avant tout une charge contre le conformisme : non pas le vrai, le pur et dur, ce serait enfoncer des portes ouvertes, mais celui que mes profs il y a cinquante ans appelaient d'un air gourmé «le conformisme de l'anti-conformisme». Approche à peine moins rebattue, et qui vire très vite au jeu de massacre anti-bobos, anti-intellos.

Pauvres bobos, dont la douceur attire si souvent la haine — à commencer par celle de l'auteure, bobo elle-même selon toute apparence. D'accord pour se moquer des «dérangeants» et «subversifs» de salon, mais comment ne pas être gêné en lisant ces lignes aux vagues relents populistes :

«Ceux-là qui se déclarent le plus résolument dérangeants aujourd'hui se signalent par le fait qu'ils ne dérangent personne et ils s'affichent d'ailleurs dans les musées nationaux et les maisons d'édition huppées.»

Plus discutables encore, les pages qui nous annoncent que «réactionnaire» est un mot périmé, qu'il n'y a plus de réactionnaires. L'ouvrage date de 2007, avant la Manif pour tous par exemple, mais comment peut-on écrire une bêtise pareille ! On croirait entendre le professeur Fukuyama annoncer en 1989, avec un aplomb renversant, la fin de l'Histoire. Comme si le réac n'était pas aussi vieux que le monde ! et immortel ! et lové en chacun de nous !

Avoir quitté en route cet essai raté ne m'empêchera pas de lire d'autres romans canonniens. D'autant que je ne repars pas totalement bredouille, ayant noté ceci :

«On ne voit plus les étoiles, le ciel nocturne est voilé par la luminosité de la ville. Peut-être que, quand on perd à ce point le contact avec l'entour de l'univers, on se met forcément à penser à l'étroit.»

Voilà une réflexion qui ouvre largement l'esprit.

Comme quoi il y a toujours, dans un livre, au moins une phrase à sauver.

Nuits d'autrefois |

Étant bobo moi-même, j'ai des lectures de bobo, puisque le bobo, aux yeux de ses contempteurs, est par essence écolo.

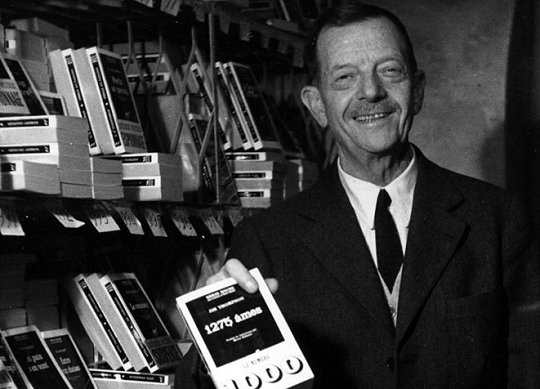

Que feriez-vous si vous saviez ? (Le pommier) est un livre sur le réchauffement climatique — un de plus, grinceront les grincheux. Un livre en tandem, pédalé par les Guilyardi : Éric, climatologue de haut vol, et sa sœur Catherine, journaliste. Chacun répond à sa façon, par chapitres alternés, à la même question : face à la parole climatosceptique si complaisamment relayée par les médias, comment se faire entendre ?

L'ouvrage est bien fait, alarmant sans être alarmiste, simple mais pas simpliste, combatif sans schématisme. Il offre en prime quelques pages doucement consolantes, comme celle où le terrifiant Claude Allègre, négationniste virulent, se fait moucher en direct à la télé. Reste que le lecteur se pose l'éternelle question : face à une foule d'arguments imparables, par quel malfaisant miracle se fait-il qu'un tel livre soit encore nécessaire ? Comment des scientifiques sérieux peuvent-ils encore nier l'évidence, et être crus par des milliards d'imbéciles ? On les croit soudoyés grassement par de tout-puissants lobbies ; sans doute faut-il nuancer. Les auteurs citent Naomi Oreskes, auteur du livre Les marchands de doute, selon laquelle ces négateurs seraient plutôt mus par la peur du communisme : «Malgré la fin de la guerre froide, ils ont continué leur travail de sape des recherches scientifiques au nom du libéralisme économique, même si ces découvertes pouvaient sauver des vies. C'est une sincérité idéologique qui va jusqu'à l'aveuglement !»

Soit. Comme quoi se comporter en salaud n'empêche pas d'être con en prime.

Dessin de Rhodo |

Quand on est conscient de ce qui attend la planète, toute lecture un peu ancienne, où l'humanité vaque sans souci des catastrophes à venir, est désormais nimbée d'une étrange douceur.

Offrons-nous donc un Simenon ! Il y avait longtemps. J'extrais du tome III de la Pléiade un titre méconnu de 1962, Les autres. Pas le plus connu. On comprend pourquoi : il ne s'y passe pratiquement rien. Pas le moindre crime. Dans un quartier bourgeois d'une ville de province, le vieil oncle du narrateur se suicide, l'épouse de l'oncle est tout près de l'imiter, un cousin disparu réapparaît, on enterre l'oncle, voilà tout. Le dépouillement est poussé à son comble, dans l'un de ces livres extrêmes qui peuvent susciter l'ennui comme la fascination.

Je crois que ce qu'il y a de plus typique, de plus lancinant, surtout pour un jeune homme, dans la vie d'une grande ville de province, ce sont ces promenades sans fin, sans but, dans les mêmes rues, avec les mêmes étalages qui défilent pendant des années, les mêmes visages que l'on croise.

L'atmosphère funèbre de la Toussaint n'arrange pas les choses. Le peu d'action va s'étendre sur quatre jours sinistres, pendant lesquels le passé de la famille va remonter lentement à la surface, au fil d'une narration habile qui fait naître peu à peu l'envoûtement.

Le narrateur nous confie :

J'ai passé mon adolescence, surtout les dimanches, à promener mon ennui et mon écœurement avec une sorte de volupté.

C'est un semi-raté, malheureux en mariage comme son oncle et trompé comme lui. À la fin, après l'ouverture du testament, chacun repart de son côté, «plus séparé des autres que jamais».

Tant de grisaille, de ratages et de solitude auraient de quoi déprimer le lecteur, mais les relations entre les personnages sont si floues, si finement suggérées, si pleines de menues surprises, que le magicien Simenon nous emballe une fois de plus. Les compilateurs de la Pléiade, décidément, ont fait du bon boulot.

Simenon, 1981. Photo Louis Monier. |

Pour le dessert, j'ai gardé Laurent Albarracin, l'un de nos meilleurs poètes actuels, déjà invité ici même pour une lumineuse Explication de la lumière. Je retrouve dans Le verre de l'eau, recueil antérieur (Le corridor bleu, 2008) la tentative de description d'objets (le ciel, la neige, le ruban, les cerises), dans un style très différent de Ponge. Les poèmes sont longs, souvent litaniques, voire tautologiques, du genre «La tige est la tige de la tige», ils avancent lentement, patiemment, dessinant l'objet par petites touches, de façon tantôt directe («Le houx est une herse de houx, / c'est un arbuste bardé de houx, / hérissé comme un chat furieux de feuilles», «La mer piaffe de patience, de calme»), tantôt plus indirecte, par bombardement d'images isolées, des images plus ou moins limpides : «Toute pierre est une conscience qui s'ignore.» «Il y a un filet d'eau / comme tendu sous les acrobaties des choses.»

Je ne suis pas sûr de bien comprendre «La goutte d'eau jouit du roc / et le roc de la goutte d'eau», «Le moyeu est le plaisir de la roue» ou «La courbe est la ligne droite du plaisir», mais chacune de ces images un peu obscures me laisse rêveur — et un peu plus éveillé. Tout comme «...Les chats sont / les gants que prend la nuit avec / le jour pour ne pas le froisser» ou «La cerise est si délicieuse / qu'elle se goûte elle-même. / Elle paraît ensanglantée / de se lécher les babines.»

Ô délicieux dessert !

Les chats, les fruits, le plaisir. Une poésie du bonheur, de temps en temps, cela fait du bien.

Chat noir, nuit claire. |

Côté cinoche le mois dernier, pas de très grand bonheur sans doute, mais cinq bons petits.

Bonne chance, l'un des premiers Guitry (1935), léger, pétillant, souriant, comme d'un enfant qui découvre un nouveau jouet.

D'après un roman de John Braine, Room at the top (Les chemins de la haute ville en français, 1959) de Jack Clayton, dur portrait d'une ville anglaise et de la ségrégation sociale, que la Signoret et son partenaire Laurence Harvey tirent vers les sommets.

Little men (Brooklyn village, 2016), de Ira Sachs, où l'amitié de deux garçons se heurte là aussi aux inégalités sociales, film sensible, subtil, évitant tout manichéisme.

Aquarius du Brésilien Kleber Mendonça Filho, histoire exemplaire d'une femme qui refuse de vendre sa maison aux promoteurs, mis en scène avec un talent éblouissant — mais pourquoi sommes-nous restés un peu sur notre faim, Carole et moi ?

Le moment le plus fort : Décalogue 8 de Kieslowski, où deux femmes se retrouvent quarante ans après la guerre, liées et séparées par un affreux secret. Cette méditation austère sur la culpabilité est d'une intelligence et d'une hauteur dignes des autres épisodes.

On signale pour décembre une réédition DVD de l'ensemble des dix films.

Décalogue 8. Le fardeau du passé. |

D'ici quelques années, libérée du poids des petits nains que nous sommes, l'Angleterre va donc redevenir la géante, la maîtresse du monde qu'elle fut jadis.

Dans quelques jours, le pays provisoirement le plus puissant de la planète va se doter d'une présidente, c'est pratiquement fait. Ouf. Mais si son adversaire, le crétin peroxydé, fait plus de 2% de voix, ce sera un désastre moral pour les USA et pour nous tous — car sommes-nous meilleurs que les Ricains ?

Qu'elle est moche un peu partout en ce moment, l'espèce humaine, avec son racisme incurable, son éternelle haine de l'autre qui ressort plus que jamais, abcès purulent qui la défigure.

Nous avions jadis l'Internationale des travailleurs ; voici l'internationale des fronts nationaux.

Hurlements de joie chez les Anglais, larmes partout ailleurs. Nos flics eux-mêmes pleurnichent ! Où est-elle passée, leur allégresse conquérante, leur mâle vigueur de l'an dernier, lorsqu'ils enfonçaient en ricanant les portes de musulmans et d'écolos éberlués ? Ils ont déjà le droit de se défouler impunément, que réclament-ils encore ?

Manifestation contre les brutalités policières. |

Comment calmer, certains jours, notre rage impuissante ?

On peut, par exemple, essayer l'un des antidépresseurs les plus souverains : la musique de Fauré. Ô planant Requiem... ô tendres mélodies... ô sublimes derniers quintettes...

Le traducteur-voyageur sera le 11 novembre à Nancy (Màrkaris, prosateurs et poètes contemporains, poésie-concert avec Katerìna Fotinàki), puis le 18 à Romans (poésie-concert avec Kalliroï Raouzèou et Elèni Bràtsou).

Au menu du site le mois prochain : Corneille, Borgeaud, Delaume, de Haes, de Roux, Beauvais, Singh... Choix homogène, comme de coutume.

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

L'amour est le cache-saloperie le plus utilisé.

Lorsqu'on a un marteau, tout ressemble à des clous.

Les gens faibles sont les troupes légères de l'armée des méchants. Ils font plus de mal que l'armée même ; ils infectent et ils ravagent.