— Et Lui, là-haut, me lit-il ?

BRÈVES

N°157 Octobre 2016

Depuis que les humains écrivent, ils ont pondu assez de chefs-d'œuvre pour occuper toute une vie de lecteur. Doit-on pour autant se borner à la lecture de ceux-ci ? Quelle perte ce serait ! Les livres mauvais ou simplement médiocres ne sont pas seulement un utile repoussoir pour les bons, mais aussi une leçon précieuse, parfois passionnante.

Passionnant, par exemple, Jean d'Ormesson ! Pas son œuvre évidemment, mais l'homme. Le journal Le Monde, pour meubler le creux estival, a consacré cette année six grandes pages à l'écrivain. Idole de ses compatriotes, quoique (j'allais écrire couac) inconnu à l'étranger, cousu de pouvoir, de gloire et d'argent, séducteur, manipulateur, gentil au demeurant, d'une touchante naïveté jusque dans son ambition immense et ses petites manœuvres, quel personnage ! quel régal ! L'apothéose : les péripéties de son entrée dans la Pléiade. L'écrivain gentillet, le «danseur mondain» (dixit Le Monde), pléiadisé ! Le ridicule somptueux de la chose est parfaitement rendu par la journaliste, Ariane Chemin, dans ce portrait d'une ironie exquise. On peut fort bien se passer de lire les romans de l'homme aux yeux bleus ; sa vie est son plus beau roman, et son chef-d'œuvre, le voici, Ariane Chemin vient de l'écrire. Plus fort encore que son mémorable Houellebecq de l'an dernier. Que nous prépare-t-elle pour l'été prochain, la creveuse de baudruches ? On en salive déjà.

— Et Lui, là-haut, me lit-il ? |

Écrivains médiocres (suite). Louées soient les lectures professionnelles, cette échappée hors du cercle pépère de nos auteurs familiers : jamais je n'aurais eu tout seul l'idée de me farcir D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan, chez Jean-Claude Lattès, malgré les faveurs du public, de la critique et des jurés du Renaudot qui l'élurent l'an dernier, extasiés.

La narratrice est abordée par une femme mystérieuse qui s'incruste dans sa vie, en prend peu à peu les commandes, au point qu'on devine que ça va mal tourner, et ça tourne mal — mais chut, ne dévoilons pas la terrible fin. La narratrice porte le même nom que l'auteure, en fait c'est elle, tout cette histoire est présentée comme vraie, alors même qu'elle devient de plus en plus incroyable. Et c'est là que ça se gâte. Le lecteur est poussé à se demander tout du long si ce qu'on lui raconte est vrai ou non ; n'a-t-il pas mieux à faire ? Le degré de vérité des événements d'un roman, quelle importance ? Ce gimmick de quatre sous m'agace d'autant plus que je me suis fait avoir, qu'il m'a amené à ramper jusqu'au bout des 500 pages — alors que Carole calait à la centième. L'auteure, il est vrai, manie habilement le suspense psychologique, et je reconnais la fascination qu'exerce à sa manière ce récit oscillant de façon vaguement nauséeuse entre l'émotion vraie et l'artifice, l'observation juste et le cliché naïf, la formule frappante et le délayage intermittent, jusqu'à la fin qui peut paraître, après coup, tantôt tirée par les cheveux, tantôt d'une force impressionnante.

Mais, comme le dit l'auteure, «un livre n'est rien d'autre qu'une sorte de matériau à diffusion lente, radioactif, qui continue d'émettre, longtemps.» (De façon intermittente et clignotante, comme semble l'indiquer ce halètement de virgules). Peut-être, avec le temps, vais-je finir par trouver bon celui-ci en me souvenant seulement de ce qu'il a de meilleur : les descriptions des multiples angoisses de son auteure, et surtout de la principale : celle de l'écrivaine écrasée par le succès du livre précédent. Lors d'une signature, en réponse aux lecteurs :

Rien, rien du tout, Madame, après ça on n'écrit plus rien, pas la moindre ligne, pas le moindre mot, on la boucle une bonne fois pour toutes, vous avez raison, eh oui, Monsieur, j'ai claqué comme une ampoule, j'ai grillé toutes mes cartouches, observez ce petit tas de cendres à vos pieds, je suis morte car j'ai tout brûlé.

Ou cette autre page, où le thème du double maléfique s'intériorise et du même coup s'explicite :

Un genre de surmoi sarcastique et sans indulgence avait pris possession de mon esprit. Il gloussait, se gaussait, ricanait. Il traquait, avant même qu'elle soit formulée, la faible phrase qui, sortie de son contexte, provoquerait l'hilarité. Sur mon front, un troisième œil s'était greffé au-dessus des deux autres. Quoique je m'apprête à écrire, il me voyait venir avec mes gros sabots. (...) Je venais de comprendre quelque chose de terrible et vertigineux : j'étais dorénavant mon pire ennemi. Mon propre tyran.

Là au moins, ça ne sonne pas le creux.

Elle et L. |

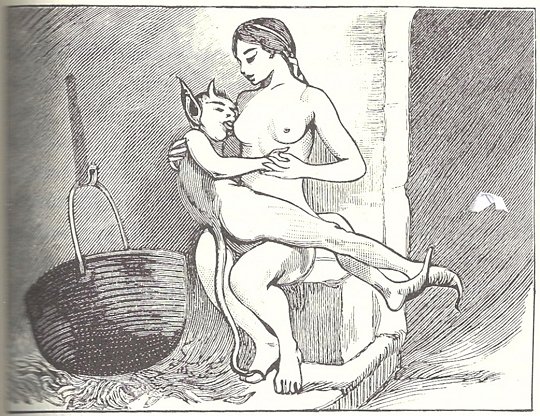

La Sorcière de Jules Michelet, je l'avais depuis longtemps au programme. Et l'auteur a dû la méditer longtemps avant de l'écrire à la fin de sa vie, vers 1860. C'est un livre d'histoire, mais soulevé, plus encore que les précédents, par la passion. Les sorcières, si longtemps maudites, se voient ici non seulement réhabilitées, mais portées aux nues. On les brûlait, Michelet brûle pour elles. Pour Elle plutôt, la Sorcière avec un grand S, devenue l'incarnation du paganisme ancien, dont nous découvrons la survivance obstinée pendant des siècles dans nos campagnes. Le paganisme, à savoir le lien avec la Nature, que le christianisme au pouvoir s'est toujours attaché à briser. Le livre s'attarde impitoyablement sur les crimes de l'église catholique au cours des siècles, sur les persécutions d'une cruauté parfois insensée qu'elle infligea à ceux qui ruaient dans ses brancards.

Michelet exprime d'une voix vibrante sa sympathie pour les anciens dieux païens, «les pauvres anciens dieux, tombés à l'état d'Esprits» et même pour leur successeur, Satan, «le grand proscrit». Il va jusqu'à voir dans la sorcellerie un précurseur de l'esprit scientifique, puisque «les sorcières observaient seules, et furent, pour la femme surtout, le seul et unique médecin».

La Sorcière, c'est aussi la Femme en général, plus proche des forces de la Nature nous dit-on, et qui inspire à l'auteur cet hymne féministe d'une ardeur insolite pour l'époque.

Brûlot anti-catholique, limite libertaire, La Sorcière fut censurée à sa parution par le pouvoir impérial. Aujourd'hui encore, les approximations de l'historien font ricaner certains de ses confrères actuels — les cathos surtout, j'imagine. Le lecteur de bonne foi, lui, ne pourra qu'être globalement convaincu par une accumulation de faits accablants, et emporté — malgré certains passage longuets, voire un peu obscurs — par le grand souffle micheletien, par une foule de pages saisissantes, hallucinées parfois, où l'on entend, dit l'auteur, le papier et la plume grincer d'indignation. Et quel soulagement que ce gigantesque retour du refoulé, ces femmes jadis exterminées émergeant du tombeau toutes flamboyantes de vie. On se prend bêtement à croire que lumière et vérité finissent toujours par dissiper mensonges et ténèbres.

Lu ce classique hérétique dans une superbe édition signée Jean de Bonnot. Sachant que les sorcières n'étaient pas toutes vieilles, loin de là, l'illustrateur s'est lâché, nous offrant un copieux bouquet de nudités féminines agréablement juvéniles, ma foi. Le grand Jules eût-il protesté ?

Illustration : Martin Van Maele... |

Encore un texte sortant de l'ordinaire, encore un vieux livre grec exhumé par les éditions Cambourakis : Pedro Cazas, de Fotis Kontoglou (que pour ma part j'écrirais Fòtis Kòndoglou). L'auteur, au début du siècle dernier, voyagea frénétiquement aux quatre coins du monde, écrivit quelques livres, puis s'installa en Grèce pour se consacrer avant tout à la peinture.

Pedro Cazas n'a pas d'équivalent dans son œuvre, ni dans la littérature grecque de son temps. Un homme s'exile sur une île perdue au milieu de l'océan, accompagné d'une brute mutique, un peu comme Robinson avec Vendredi.

Les grandes villes me reviennent quelquefois à l'esprit comme des rêves qui se dissipent aussitôt. Je sors pour écouter les aboiements d'un phoque. Je n'attends rien qui, demain, ou la semaine prochaine, pourrait me plonger dans l'inquiétude. Le temps ne semble même plus s'écouler, ni se précipiter, ni s'arrêter, je n'en ai plus conscience...

Souvent, il me semblait que je venais au monde à cet instant-là, comme si une lumière éclairait mon âme, comme si je voyais pour la première fois les montagnes et la mer.

Quelle douceur, quel bonheur avant que l'histoire ne glisse insidieusement dans le fantastique, la violence et la folie.

Dans sa très savante et très belle préface, le traducteur, René Bouchet, nous munit d'un grand trousseau de clefs. Oui, certes, Kontoglou n'a pas seulement puisé dans ses propres aventures, mais dans ses lectures : De Foe, Poe, Verne, London, Stevenson, Melville... Pedro Cazas n'en est pas moins une œuvre personnelle et d'une force inouïe, une sorte de coup de tonnerre, et je me vois contraint de redéballer mes adjectifs à peine rangés : saisissant, halluciné, que oui... Ce qui nous est dit là, sans grands discours, à travers actions et descriptions, c'est le rêve du retour à la nature et le cauchemar que cela devient, l'impossibilité d'échapper à l'Histoire, au Temps, à la Civilisation. Kontoglou lui-même, refroidi, rangé, passa le reste de sa vie à peindre des toiles d'inspiration byzantine.

Celle-là, ça va encore. |

Fantastique encore, mais plus diffus, chez Leo Perutz, juif praguo-viennois à peu près contemporain de Kontoglou. Le cavalier suédois (1936), chez Phébus-libretto, son meilleur roman d'après lui, nous emmène au début du XVIIe siècle dans une Pologne envahie par les Suédois. Des brigands, des soldats, un voleur qui va devenir un riche propriétaire, un jeune noble qui va... qui va quoi, au fait ? Les mille et une péripéties s'embrouillent déjà dans ma mémoire. Reste une impression générale de nuit, de froid, de mystère. Tous ces épisodes — c'est là l'essence même du fantastique — sont à la frontière indécise entre le possible-à-la-rigueur et l'incroyable. Le fantôme du meunier, un vrai fantôme ? Et ce mort qui revient en douce la nuit voir sa fille bien-aimée ? Ce filou misérable épousant une jeune femme noble ? Cet homme qui réussit à se faire prendre pour un autre ? Tout cela dans un cadre d'une solide précision réaliste. Ces frottements sournois du rêve et du réel, et la virtuosité du raconteur d'histoires, sont sans doute ce qui motiva l'enthousiasme de Borges, Caillois, Paulhan et quelques autres. Perutz mérite assurément leurs hommages.

Je ne connais pas l'allemand, mais tout porte à croire que la traductrice, Martine Keyser, a fait du bon boulot : la langue délibérément vieillotte de l'auteur, farcie de savoureuses expressions populaires, est rendue avec une verve et une élégance réjouissantes :

— Le vent siffle et rudoie la neige, dit-il d'une voix anxieuse. La nuit fait le diable à quatre.

— Oui, ce soir les loups iront à confesse, renchérit le voleur. Tu veux partir, mais tu n'iras pas loin, frère, pas plus loin que ta pierre tombale.

Quand on privilégie les œuvres rares, singulières, on ne peut parcourir l'œuvre de Corneille sans passer par L'illusion comique, la plus folle de ses pièces, qu'il qualifie lui-même d'«étrange monstre» et de «galanterie extravagante». On y voit des personnages de comédie embarqués dans une action qui frôle parfois le tragique, du théâtre dans le théâtre et même une préfiguration du cinéma, puisque nous sommes la plupart du temps dans une grotte où un magicien nous montre ce qui se passe ailleurs. Et cela se termine par un célèbre éloge du théâtre, éloge que la pièce entière vient d'illustrer avec superbe.

Corneille avait trente ans et un sacré culot. L'illusion comique eut du succès, puis sombra dans l'oubli avant de revenir en faveur au siècle dernier. Il y a tout juste cinquante ans, Georges Wilson la mit en scène au TNP.

On trouve là réunies, comme dans le Cid son contemporain, la fougue échevelée du jeune auteur et, déjà, son art des formules bien frappées, bien balancées :

Je l'outrageais présent, et je pleurai sa fuite ;

Et l'amour paternel me fit bientôt sentir

D'une injuste rigueur un juste repentir.

Le plus spectaculaire, c'est le personnage de Matamore, prince des vantards et roi des froussards (je vois encore les jambes de Georges Wilson, qui joue lui-même le pleutre, trembler frénétiquement), dont les tirades, parfois, planent en pleine folie au point que la machine verbale elle-même s'emballe. Devant la maison de la belle qu'il aime en vain, chassé par les valets d'icelle, il fuit au lieu de sortir son épée, son «fer» ; on s'en étonne ;

Oui, mais les feux qu'il jette en sortant de prison

Auraient en un moment embrasé la maison,

Dévoré tout à l'heure ardoises et gouttières,

Faîtes, lattes, chevrons, montants, courbes, filières,

Entretoises, sommiers, colonnes, soliveaux,

Pannes, soles, appuis, jambages, traveteaux,

Portes, grilles, verrous, serrures, tuiles, pierre,

Plomb, fer, plâtre, ciment, peinture, marbre, verre,

Caves, puits, cours, perrons, salles, chambres, greniers,

Offices, cabinets, terrasses, escaliers.

L'illusion comique nous offre aussi, entre autres beautés, un étincelant duel verbal entre le jeune héros et une prétendante dédaignée, où l'on entend d'avance le Marivaux le plus cruel.

Le Matamore de David-Alexandre Després, Montréal, 2011. |

Il fut bientôt évident (dès mon adolescence) que j'étais né pour vivre parmi les monstres.

Ils furent longtemps terribles, puis ils cessèrent d'être terribles et après une grande virulence, petit à petit s'atténuèrent. Enfin ils devinrent inactifs et je vivais en sérénité parmi eux.

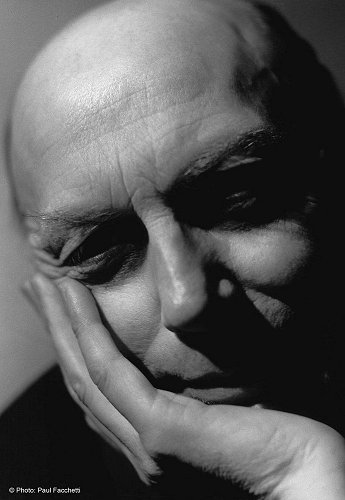

Encore les monstres. Terrifiants pour de bon cette fois. Dans Épreuves, exorcismes (Pléiade, tome I), Henri Michaux rassemble ses poèmes écrits entre 1940 et 1944, époque éminemment monstrueuse. Toute son œuvre est un immense grouillement de monstres et de fantômes en tous genres, plus ou moins apprivoisés, mais ce qui frappe dans ce recueil majeur, c'est l'interpénétration entre les épreuves de l'odyssée intérieure, partout présentes dans ses autres écrits, et «les grands hurlements du monde» plus pressants, plus assourdissants ici qu'ailleurs.

Le titre du recueil et l'extrait ci-dessus résument la fonction de la poésie : lancer des formules plus ou moins magiques pour tenter de chasser douleurs et peurs. Dans les quatre poèmes du début, le «martèlement des mots» obsessionnel crée l'incantation. Exemple, «Année maudite» :

Année, année, année

que nous ânonnons sans fin

compagnons de la cendre

des débris calcinés

poursuivis de plis

poursuivis de plaies...

Les proses qui suivent, que l'auteur désigne sous le nom de simples «textes», méritent le nom de poèmes, bien que la magie s'y fasse plus diffuse et le propos plus explicite :

Je ferai de leurs familles des hordes terrifiées.

Je ferai de leurs richesses ce que d'une fourrure font les mites, n'en laissant que le spectre, lequel tombe en poussière au moindre geste.

Je ferai de leur bonheur une sale éponge qu'il faut jeter... (...)

Je culbuterai leurs dieux d'une monstrueuse culbute et dans ses débris éparpillés ils trouveront des dieux qu'ils ne se savaient pas et dont la perte les fera souffrir encore davantage.

Maladie, faiblesse, rechutes, le leitmotiv habituel parcourt l'ensemble, mais si qui quelque chose accable dans cette lecture, ce ne sont pas les tourments du poète, affrontés par lui de façon toujours vive et tonique, mais l'impression qu'on a de ne pas rendre justice à leur récit : il faudrait, au lieu de courir de page en page, passer des heures sur chacune d'elles, tant la parole y est dense, forte, d'une originalité radicale dans la vision et, à y regarder de près, d'une subtilité rare dans l'expression.

Henri Michaux, 1950. |

Monstres (suite).

La légende, de Philippe Vasset, est la seule nouveauté de septembre que je n'aie pu m'empêcher de lire illico. Depuis Un livre blanc, Journal intime d'un marchand de canons, Journal intime d'une prédatrice et La conjuration, je suis membre du fan-club.

Vasset explore les recoins secrets, les marges de notre monde : lieux ignorés et/ou interdits, personnages hors-norme et/ou hors-la-loi ; ses histoires tout en péripéties improbables, en mystères, en complots énormes ou insignifiants, ont un côté romanesque à la Fantômas, alors qu'ils s'inspirent de la réalité plus fidèlement qu'on ne croit.

Pensionnaire à la villa Médicis, notre homme, au lieu de se la couler douce, a fouiné dans les moindres ruelles de Rome, dans les archives les plus secrètes du Vatican, et rapporté de là-bas cette Légende, roman finalement très proche des précédents qu'il prolonge. Le Vatican, cette forteresse inaccessible, est dans un sens une tache blanche sur la carte tout comme les zones visitées dans Un livre blanc, et les personnages, comme ceux des histoires antérieures, semblent échapper aux lois de ce monde. Le narrateur est un prêtre, naguère affecté à l'admission des nouveaux saints, déchu pour une faute grave qui n'est pas seulement d'avoir cédé aux attraits de la chair. Il est fou amoureux d'une femme on ne peut plus étrange, insaisissable, et les mystiques dont les portraits ponctuent le récit, les moins orthodoxes qui soient, côtoient la délinquance et la folie.

D'où vient que ces intrigues et ces destinées improbables, que ce qui ressemble à une débauche d'imaginaire dessine finalement l'image de notre sociétés modernes, comme passées aux rayons X ? À travers ses histoires de Vatican et de saints — sans doute ce qu'il y a de plus anecdotique et désuet —, Vasset enrichit là son tableau fidèle, et frappant, de notre angoisse contemporaine, de notre désarroi face à un monde hostile et monstrueux, et de nos efforts dérisoires pour trouver les failles par où s'échapper. Vasset nous emmène très loin, et au cœur des choses.

Et puis, là aussi, quelle beauté, quel souffle visionnaire dans l'écriture ! Il suffira de citer l'une des dernières pages, ultime apparition de Laure, la femme aimée :

S'est-elle haussée jusqu'à la plus parfaite étrangeté, libérée, enfin, de la permanence de l'identité, méconnaissable, les traits mobiles, comme reflétés par l'eau ? A-t-elle revêtu nos traits et circule-t-elle parmi nous, invisible, insaisissable, toujours changeante ? J'aime m'imaginer qu'elle nous hante, passant constamment d'un individu à l'autre, s'insérant entre deux gestes, deux phrases, deux moments, prononçant à notre place des mots qui nous échappent, déviant le cours de nos pensées, nous ravissant un court instant à nous-mêmes, nous reléguant au rang de spectateurs d'un corps qu'elle agirait à notre insu, d'actions soustraites à notre contrôle, d'un visage joué comme un clavier, puis, aussi vite qu'elle nous a empoignés, débordant nos contours, franchissant nos limites et glissant vers d'autres, nous abandonnant, panaches ramollis, fumerolles dérivantes, sillages dissipés.

Ste Thérèse d'Avila. Le Bernin, 1652. Église Santa Maria della Vittoria, Rome. |

Un jeune Français apprend que son vrai père était Québecois et qu'il vient de mourir à Montréal. Il saute dans un avion pour assister à l'enterrement. Ses deux frères, qu'il découvre, ont des gueules de faux-frères, mais il va faire d'autres rencontres plus douces... C'est Le fils de Jean, de Philippe Lioret, film sensible et juste, joué en finesse et mis en scène de même. Lioret, en l'occurrence, ne révolutionne pas le cinéma, et alors ? Le spectateur, comme le héros, fait un beau voyage, rencontre des gens qui lui donnent chaud au cœur, n'est-ce pas déjà beaucoup ?

Table chaleureuse et bien garnie, à l'image du film. |

Combien de fois avais-je vu Le roman d'un tricheur, de Sacha Guitry ? Un mystère, ce Guitry, auteur de théâtre boulevardier mais grand cinéaste. On ne se lasse pas de son approche ludique et voluptueuse du cinéma, de son joyeux cynisme, de ses audaces, de ses trouvailles. Il traite le cinéma comme un jouet et en même temps le prend superbement au sérieux. De quoi donner envie d'aller jeter un œil à ce qu'on peut voir de lui en DVD.

Ils furent amants jadis. Il n'en croit pas ses yeux. |

Autre désir : voir enfin le Décalogue de Krzysztof Kieslowski, dix moyens métrages tournés dans les années 80, chacun illustrant librement l'un des dix fameux commandements.

Les cinq premiers n'étant pas disponibles sur DVD pour l'instant (on croit rêver !), nous commençons par les N°6 (Tu ne commettras pas d'adultère) et 7 (Tu ne voleras point). Guère emballé autrefois par les derniers films du cinéaste, tournés en France avec davantage d'argent, j'abandonne ici toute réticence. Voilà des merveilles scénaristiques, d'une intelligence et d'une profondeur extrêmes, et l'évidente pauvreté de moyens, loin de pénaliser le film, s'accorde parfaitement au dépouillement du regard et de l'écriture.

Décalogue 6 |

Trop peu de films ce mois-ci, journées trop chargées, travaux dans la maison, traductions, écritures, prochaines parutions du Miel des anges... Début novembre, sortie de trois titres : un choix de poèmes de Yòrgos Markòpoulos ; Ce jour d'hui comme hier et demain, poèmes d'Andrèas Embirìkos, version intégrale ; Nouvelles fraîches (volume 2) avec quatre nouvellistes : Theophano Kaloyànni, Còstas Kavanòzis, Nìkos Koufàkis et Dimosthènis Papamàrkos.

Le miel des anges propose aussi désormais une petite collection : ses volumes plus courts (50 ou 60 pages) sont ouverts à des poètes déjà reconnus, mais pas encore autant que ceux de la série classique. Voici donc les cinq premiers titres :

Mon époque, c'est la poésie de Mìna Xiroyànni,

L'alchimiste du chaos de Vassìlis Faïtas,

La bonne question de Vàkis Loïzìdis,

Presque de Pàmbos Kouzàlis,

Zones sinistrées de Yòrgos Christodoulìdis.

Ces trois derniers comptent parmi les meilleurs poètes chypriotes de leur génération.

2017 devrait être une année bien remplie pour nos éditions — on en reparlera.

En octobre, les pérégrinations du traducteur-éditeur reprennent : le 2 à Gif-sur-Yvette, le 11 à Lille, le 16 à Paris.

Les cinq premiers. |

Le 1er novembre, Brèves n°158 avec Corneille ! Simenon ! Thompson ! Cannone ! Rétif de la Bretonne ! Guilyardi ! Franquet ! Albarracin !

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

Qui donc, dans le fond de son cœur, souhaite pour les autres la liberté qu'il réclame pour lui-même ?

On ne tyrannise jamais mieux qu'au nom de la liberté.

J'appelle Idée tout ce au nom de quoi on fait tuer les nègres par les blancs, les juifs par les Allemands, les communistes par les bourgeois, les trotskistes par les communistes (et j'en passe). Je ne connais pas d'Idée qui n'ait pas au moins cent mille meurtres sur sa conscience.