Les Jeux olympiquent...

BRÈVES

N°156 Septembre 2016

Le foot, puis le vélo, puis les Jeux de Rio, presque sans débander... Fourbu que je suis. Fier de n'avoir rien regardé à la téloche (nous n'avons pas encore acheté le nouveau zinzin pour voir les chaînes), mais j'avoue, mort de honte, que pendant le cirque brésilien, chaque jour, je consultais le tableau des merdailles et me réjouissais des succès français. Comme quand j'étais jeune et con. Vas-tu rester nigaud jusqu'au bout, pauvre vieux ?

Intéressant tout de même, ce classement par pays. Pourquoi cette réussite faramineuse de l'Angleterre ? Parce qu'il y a vingt ans, nous dit-on, les Grands-Bretons n'ayant ramené aucune breloque des Jeux, leur gouvernement néo-libéral d'alors décida d'investir massivement dans le sport de haut niveau. Quitte à pomper le fric alloué à l'aide sociale et à la culture, ces deux emmerdeuses communistes...

Inversement, parmi les pays qui cette fois repartent quasiment bredouilles, il y en a deux, la Norvège et la Finlande, notoirement plus civilisés que nous, sachant mieux que nous se passer du sport-spectacle, cet opium du peuple. Leur dèche olympique, là-bas dans le Nord, j'espère bien qu'ils s'en tamponnent tous joyeusement.

Les Jeux olympiquent... |

Ouf ! Repos. Pas de voyages en vue pour Carole et moi, grâce au ciel. Que notre banlieue fut douce pendant ces deux mois ! Seule exception, deux jours à Pont-à-Mousson. C'est là, dans les bâtiments somptueux de l'abbaye des Prémontrés, au bord de la paisible Moselle, que la Mousson d'été accueille chaque année à la fin août, pendant une semaine, une foule d'ateliers, de lectures et de rencontres en tous genres. Le théâtre le plus neuf, le plus stimulant y est servi par d'excellents comédiens à un public de connaisseurs. L'ambiance est joyeuse, à la fois studieuse et détendue, les organisateurs aussi souriants qu'efficaces, et l'heureux traducteur de Dimìtris Dimitriàdis et Yànnis Mavritsàkis aura pu entendre cette année avec émotion Dévastation du premier et L'invocation de l'enchantement du second, superbement mis en voix par Baptiste Guiton et Véronique Bellegarde respectivement. La lecture de Dévastation sera retransmise sur France-Culture le 4 septembre prochain.

Entre deux lectures mussipontaines, virée à Metz toute proche. La ville vaut le détour avec ses jardins, ses bras de rivière comme à Strasbourg, sa cathédrale presque aussi haute que celles d'Amiens et Beauvais, son musée tout neuf où nous attend une épatante expo de peintres allemands et français de Renoir à Hartung, sans oublier sa gare kolossalement kitsch, presque belle à force de laideur massive.

Metz-Paris, 1h25 en train. Un trajet plus long m'aiderait à rattraper mon retard de lecture. Le temps lui-même file à une allure de TGV...

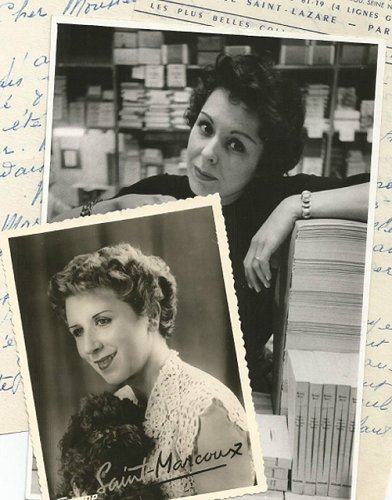

Qui se souvient encore de Jany Saint-Marcoux ? Elle écrivit dans les années 50 et 60 une trentaine de romans pour jeunes lecteurs (et surtout lectrices) qui eurent un succès phénoménal, avant de cesser brutalement d'écrire à la cinquantaine jusqu'à sa mort trente ans plus tard. Ses livres ne sont plus réédités, Saint-Marcoux est morte deux fois.

Relisant son Diable doux il y a deux ans, je me suis demandé si le plaisir que j'y prenais n'était pas dû à une banale nostalgie. Il fallait donc tenter l'expérience avec un titre jamais lu auparavant. Mon village au bord du ciel par exemple, dans feu la collection Rouge-et-or.

Nous sommes dans les années 60. Une famille de Parisiens s'installe en banlieue au sommet d'une tour dans un appartement futuriste qu'ils détestent avant de se mettre à l'aimer. Il y a là une chronique bien documentée de la France des premiers grands ensembles, des Trente glorieuses décrites ici à chaud avec une ferveur aujourd'hui désuète, et d'autant plus attendrissante. Les ados du nouveau siècle, s'ils lisaient, trouveraient cette histoire mièvre et insupportablement rétro. L'écriture des dialogues, notamment, a rudement vieilli par endroits. Un garçon de vingt ans s'exclame «Ou bien, ayant en particulière exécration ce genre de bestioles, a-t-il menacé de te précipiter du vingt-huitième étage ?» ou bien «Si j'avais eu une sœur, j'aurais été ravi qu'on la baptisât ainsi».

Mais par delà ces scories, Mon village au bord du ciel est une bonne surprise. Après un démarrage un peu convenu, l'intrigue prend quelques virages inattendus, certains personnages (le jeune architecte, le clochard) révèlent une louable complexité, les allusions à l'alcoolisme ou à la mort enfreignent le rouge-et-orement correct et l'on voit même se développer, par endroits, une réflexion intéressante sur l'architecture contemporaine.

L'œuvre de Saint-Marcoux sortira-t-elle un jour du purgatoire ? Il ne suffit pas de le mériter pour l'obtenir, hélas. Peut-être n'est-elle pas encore suffisamment vintage ?

Jany Saint-Marcoux (1920-2002) |

Emmanuel Bove, lui aussi, a connu la notoriété avant de disparaître des radars après sa mort en 1945, à 47 ans, puis d'émerger trente ans plus tard. La plupart de ses romans (il en a signé une vingtaine et pseudonymé beaucoup d'autres) sont désormais réédités, et ses admirateurs forment une petite caste, réduite en nombre mais fort distinguée, au point que si je n'aimais pas Bove je n'oserais certes pas l'avouer ici.

À vrai dire je ne sais trop ce que j'en pense, de Bove. Je crois me souvenir que son premier roman, Les amis, m'avait plu il y a quelques mois, et je déguste aujourd'hui non sans plaisir son Adieu Fombonne, roman de 1937, exhumé par le Castor astral et tiré au sort par Carole. Mais à chaque fois mon contentement est traversé d'obscures réticences, tandis que ce qui a pour moi des allures de défauts se change parfois en qualités.

Fombonne, décor principal du roman, est une petite ville ultra provinciale et snob, où s'agite un quarteron d'êtres faibles et/ou médiocres qui d'une façon ou d'une autre, presque tous, ont raté leur vie ou s'y apprêtent. Et qui passent leur temps à se mépriser mutuellement. Le grand absent dans l'histoire — sauf dans une page, peut-être — c'est l'amour. De quoi me sentir étranger à ce petit monde gris et froid, tout en reconnaissant que l'auteur l'analyse avec un sens du détail qui tue et une subtilité rares, dans des phrases lestées de relatives un peu lourdes et engoncées comme ses personnages (et comme Bove lui-même, si l'on en croit les photos), des phrases que je trouve assez gauches parfois tout en me demandant si elles ne seraient pas, au contraire, bien accordées au sujet :

«En sa présence on ne pouvait s'empêcher de penser que c'est une chose étrange que le besoin de considération chez les gens dont un seul regard permet de déterminer celle à laquelle socialement ils ont droit.»

Et si, au fond, l'art de Bove consistait avant tout à créer chez son lecteur ce mélange d'adhésion et de rejet, ce subtil inconfort, ce malaise ?

Emmanuel Bobovnikoff (1898-1945) |

Dans la «confrérie légèrement secrète» des fervents bovistes (Raymond Cousse dixit), il y a au premier rang Gilles Ortlieb, qui semble avoir tout lu de son idole et lui a consacré naguère un texte lumineux, lequel me fait comprendre que je n'ai rien compris à Bove. Ortlieb, qui a comme personne le don d'admiration (sélectif mais judicieux), se plaît à tirer des enfers tel ou tel auteur oublié, lui insufflant une nouvelle vie par des commentaires aussi lucides que chaleureux. Dans les marges, paru cette année, rassemble en «douze petites études», à côté de Bove et de la star Cavàfis, une belle brochette d'illustres méconnus : Jean-Claude Pirotte, Armen Lubin, Jean Forton, Paul de Roux, Odilon-Jean Périer, Henri Thomas traducteur, Jean-Luc Sarré dont j'ignorais jusqu'au nom et Còstas Karyotàkis, poète célèbre en Grèce, encore inconnu ici. Réunion disparate à première vue, mais où l'auteur décèle un air de parenté. Logique : il les vénère tous et ils dessinent ensemble, n'en doutons pas, un autoportrait par procuration de l'auteur. Ils lui inspirent en tous cas, dans ce volume bref et dense, quelques unes de ses plus belles pages.

En même temps que Dans les marges, Ortlieb publiait ce printemps un autre livre chez le même éditeur — Le bruit du temps, s'il vous plaît !, maison glorieuse, audacieuse et fauchée comme celle de Nadeau naguère — alors que d'autres attendront toute leur vie en vain devant cette même porte close.

Et tout le tremblement montre une autre facette de l'écrivain : le voyageur. Il nous emmène là, au fil de quatorze textes, dans sa Grèce bien-aimée, au Luxembourg où il vécut sans excès d'enthousiasme, en Belgique, au Portugal, en Italie, en Lettonie, à Paris. Voyageur atypique, il évite les parcours balisés, les haut-lieux célèbres, au profit de bas-lieux déshérités, souvent mornes et moches, qu'il évoque avec une délectation désolée. Bruxelles ? «Cette ville est une ruine, un gâchis, un chantier mal reconstruit, un dédale aussi chichement éclairé que les galeries de l'âme... (...) Le pays tout entier m'apparaît d'ailleurs, pour ce que j'en ai vu, come une matière non pas hostile mais noire, usée, immobilisée...»

Ce qui l'attire, c'est l'infra-ordinaire, tous ces détails qui passent pour insignifiants et que son œil de lynx repère sans pitié. Il n'y a pas pour lui de petits détails. «Pour être menu, l'objet apparaît bientôt aussi insondable qu'une mégapole d'Amérique latine.»

La précision du décor n'a d'égal que le vague des allusions personnelles. L'observateur ne s'exclut pas totalement du tableau, lui donnant ainsi une profondeur de champ bienvenue, mais il s'en tient à des quarts de confidences, avec la discrétion, la pudeur, l'élégance qu'on lui connaît.

Le cœur du livre, c'est peut-être «Un mur à Naples» où revoici, donnant la main au découvreur de lieux, le découvreur d'artistes. Cette fois c'est un peintre qu'il ressuscite : un certain Thomas Jones, paysagiste anglais de la fin du XVIIIe siècle, assez banal sauf dans certaines toiles qui fascinent Ortlieb, «absolument modernes, quasi photographiques, restituant la réalité par les pans les plus ordinaires et s'employant méthodiquement, dans le même temps, à la désincarner. (...) Des esquisses, autrement dit, sans autre sujet que leur non-sujet, ce qui constitue bien sûr, en soi, un sujet sans fond.»

Voilà qui rejoint, assurément, la galerie d'auto-portraits indirects, et éclaire bien la démarche ortliebienne, ce rapport à la réalité fait de présence aiguë et de sournoise absence, au fil de phrases écrites superbement, d'une extrême densité, en même temps que vaguement évasives.

Thomas Jones, Un mur à Naples (1782 ?) |

L'art de faire bref, dans lequel Ortlieb excelle, n'est pas donné à tous. De nombreux auteurs, éditeurs et lecteurs en sont restés aux temps archaïques où l'obésité constituait un signe extérieur de richesse. Plus c'est gros, plus ça fait sérieux. Ce qui me rappelle les rédactions au collège. «T'en as mis combien ?»

Dans le genre pisse-copie, on trouve assurément bien pire que le cubain Leonardo Padura, mais son roman de 800 pages, L'homme qui aimait les chiens, publié en 2009 et traduit par le tandem René Solis-Elena Zayas (Points), est de ceux qui réduits de moitié seraient deux fois meilleurs.

Ce qui peut gêner aussi dans ce livre passionnant par ailleurs, c'est qu'il s'empare d'un sujet en or, l'exil et l'assassinat de Trotski, pour le romancer de façon parfois indiscrète, imaginant ce qu'on ne sait pas, chose tout à fait légitime, mais modifiant parfois ce qu'on sait. Une réalité à ce point extraordinaire avait-elle besoin qu'on l'enjolive ?

Il y a dans ce pavé trois histoires qui auraient pu donner trois récits distincts : le martyre de Trotski, chassé de son pays par Staline, errant et pourchassé jusqu'à sa mort au Mexique ; l'odyssée de son futur assassin ; le parcours du narrateur, écrivain cubain.

Il faut reconnaître qu'on le dévore, ce roman-presque-vrai, cette plongée dans les dessous puants du stalinisme, ce bain de peur, de haine, de mensonge et d'absurdité. On a rarement dézingué aussi allègrement le «génial petit père des peuples», cette crapule. L'apprentissage d'espion de Mercader en URSS nous vaut des pages hallucinantes :

«Tandis que les cours de théorie remplissaient son cerveau d'arguments philosophiques, historiques et politiques pour lui forger une foi inébranlable, les entretiens avec les psychologues purifiaient son esprit de tout ce qui l'encombrait : expériences, souvenirs, peurs et illusions construites tout au long d'une vie et d'un passé dont il se défaisait comme des peaux qu'on arrache.»

Terrifiante, cette traque planétaire, ce déploiement insensé de machinations diverses pour éliminer coûte que coûte un homme déjà vaincu. Déchirantes aussi, en contrepoint, les pages sur la misère à Cuba une fois privée de l'aide soviétique :

«Ces années furent comme irréelles, vécues dans un pays obscur et lent, toujours chaud, qui s'effondrait un peu plus chaque jour... (...) Mais ce furent aussi des années où les pires pénuries ne purent l'emporter sur le bonheur que nous procurait, à Ana et à moi, le fait de vivre côte à côte, comme des naufragés qui s'attachent l'un à l'autre pour être sauvés ensemble ou périr accompagnés...»

Cesse de ronchonner, Volkovitch : c'est tout de même un sacré bouquin, qu'il faut lire. Et dont la longueur démesurée colle assez bien, dans un sens, à son sujet monstrueux.

Trotski, sa femme et sa maîtresse, 1937 |

Les auteurs du théâtre classique, eux, se trouvaient limités quant à la durée de leurs pièces, ce qui n'empêcha pas certains d'accoucher de monstres. Corneille à ses débuts, par exemple, qui sera notre invité pendant toute la saison 2016-17. Lorsqu'il écrit sa deuxième pièce, Clitandre, c'est un jeune chien fou de vingt-quatre ans, et le lecteur d'aujourd'hui fera bien de lire deux ou trois fois le long résumé de la pièce par l'auteur lui-même avant de plonger dans les flots bouillonnants de ce torrent verbal où l'extravagance le dispute à la complexité.

Toutes deux culminent à l'acte IV, lorsque Pymante et Dorise qu'il aime sans en être aimé, tous deux déguisés (elle en homme), se rencontrent, ne se reconnaissent pas, se reconnaissent enfin, et que Pymante veut violer l'indifférente qui lui crève l'œil avec une épingle à cheveux. Oui, sur scène ! Que fait la police des mœurs littéraires ?

Les comédiens de l'époque réclamant de longs monologues, le jeune auteur leur sert la soupe, d'où une kyrielle de tunnels propices à toutes les envolées. De fait, si la machine peine à démarrer, une fois lancée elle fonce à pleins tubes, à l'image de Pymante que la perte d'un œil, loin de l'abattre, lance dans son plus fougueux solo. Parlant de ses yeux :

L'un s'offusque du sang que l'autre distille.

Coule, coule, mon sang : en de si grands malheurs,

Tu dois avec raison me tenir lieu de pleurs :

Ne verser désormais que des larmes communes,

C'est pleurer lâchement de telles infortunes.

Les gouttes de sang sur le sol marquent son passage :

Pour traître que je sois,

Mon sang l'est encor plus, et sert tout à la fois

De pleurs à ma douleur, d'indices à ma prise,

De peine à mon forfait, de vengeance à Dorise.

Un orage éclate :

Mes menaces déjà font trembler tout le monde :

Le vent fuit d'épouvante, et le tonnerre en gronde ;

L'œil du ciel s'en retire, et par un voile noir,

N'y pouvant résister, se défend d'en rien voir ;

Cent nuages épais, se distillant en larmes,

À force de pitié, veulent m'ôter les armes...

(...) Que je serais heureux, si cet éclat de foudre,

Pour m'en faire raison, l'avait réduite en poudre !

Ce monologue tonitruant, aux métaphores baroques flamboyantes, justifie à lui seul qu'on se farcisse en entier l'échevelé Clitandre, pièce de jeunesse pleine d'énergie et d'allégresse dont les énormes défauts eux-mêmes sont sympathiques.

Bien sage, la couverture... |

Parmi les douze pièces de Corneille que je m'en vais relire, il n'y aura pas Polyeucte : l'histoire antique, ces derniers temps, m'intéresse bien plus vue du côté païen que de celui des vainqueurs. On nous bassine depuis des siècles avec les souffrances des martyrs chrétiens, et pas un mot sur ceux que notre religion d'amour a massacrés. D'où mon attachement à la figure d'Hypatie, philosophe païenne d'Alexandrie qui périt au Ve siècle, lynchée par des moines fanatiques. De quoi se précipiter sur sa bio, Hypatie d'Alexandrie, de Maria Dzielska, aux Éditions des femmes.

L'auteure, historienne renommée, a écumé toutes les sources possibles, analysant le moindre mot et l'allusion la plus vague avec une rigueur et une maestria impressionnantes. Le tableau qu'elle dresse de la vie intellectuelle dans l'Alexandrie antique est fouillé, nuancé, passionnant. Et tout se révèle — on aurait dû s'en douter — moins simple que prévu. Les relations entre chrétiens et païens étaient rarement conflictuelles, celles entre chrétiens le furent souvent davantage, à quoi s'ajoutent celles entre chrétiens et juifs, non moins embrouillées. Quant à notre héroïne, dont le paganisme, en fait, prenait plutôt la forme d'un syncrétisme pythagoro-plotino-chrétien, elle s'avère moins attachante que prévu : surdouée, brillantissime, admirée de tous, (elle enseigne, outre la philosophie, les mathématiques et l'astronomie), Hypatie est une aristocrate de la pensée, proche des puissants, qui méprise les simples mortels. La philosophie, selon elle, doit être réservée à quelques happy few.

Cette Alexandrie de l'Antiquité tardive, elle, ne manque pas de bons côtés. Chacun peut exprimer sa pensée, vivre comme il l'entend, et avant de prendre une décision importante les hommes politiques, semble-t-il, consultent les philosophes...

Hypatie fantasmée par Charles William Mitchell (1885) |

Si l'on veut voir le christianisme dans ses œuvres, pas besoin de remonter si loin.

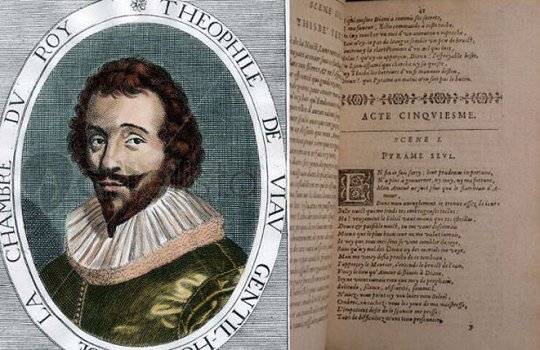

1622. Un groupe de poètes publie le Parnasse des poètes satyriques, recueil de poèmes libertins — au sens érotique du terme surtout, mais aussi, moins ouvertement, religieux. Or le peu bégueule Henri IV n'est plus ; le règne de Louis XIII, ce cul-serré, marque le retour en grâce des jésuites et le début d'une glaciation nouvelle. Théophile de Viau, admirable poète, le plus connu de la bande, est jeté en prison. Il n'en sortira que pour mourir brisé, à trente-six ans.

Les éditions Passage du Nord / Ouest ont réédité ce Parnasse-là, enrichi d'une solide préface. Les poèmes, pour la plupart anonymes, sont d'intérêt inégal. De nombreux poèmes gaillards se vautrent dans les clichés, et le lecteur actuel sera choqué (on l'espère) par le sonnet où Ronsard vomit les Juifs, ou par certains poèmes lourdement misogynes. Mais s'il fallait virer du panthéon tous nos ancêtres antisémites, il ne resterait pas grand monde ; quant aux vannes lancées à l'encontre de ces dames, voyons-y une réaction contre le pétrarquisme et sa vision éthérée de la femme.

Le meilleur du recueil, c'est les poèmes qui allient naturellement et joyeusement érotisme et révolte anti-religieuse. C'est le délicieux mauvais esprit de Théophile clamant :

Mon Dieu je me repens d'avoir si mal vécu,

Je fais vœu désormais de ne foutre qu'en cu.

C'est

Je vis saint Honoré du haut du ciel descendre

Maudire ses voisins et son propre séjour,

Si par édits publics on ne voulait défendre

Que dedans son église on ne fît plus l'amour.

C'est aussi

Comme la mer dessus l'arène

Poussant et repoussant son flux,

Ainsi Janot sur Catherine

A tant poussé qu'il n'en peut plus.

Enfin, que le lecteur prenne garde :

Gardez-vous de lire ces vers

Ils foutent les gens par l'oreille.

Avec une page de sa tragédie Pyrame et Thisbé |

Mais qu'avons-nous fabriqué pendant tout ce mois, Carole ? Quatre films au compteur seulement ! Quatre bons il est vrai.

Le dernier Almodovar, Julieta, histoire d'une mère que sa fille a quittée sans même dire pourquoi, mélo superbe — un de plus à l'actif d'un maître du genre.

De Wes Craven, Les griffes de la nuit, classique du film d'horreur, long cauchemar où Freddy le revenant terrorise un groupe d'ados et le spectateur avec. Jamais eu aussi peur au cinéma !

D'Ivan Passer, Tchèque émigré aux USA, Cutter's way, sur l'amitié orageuse entre un vague gigolo et un vétéran du Vietnam démoli corps et âme. Un grand film qui dérouta les foules en 1981. Ceux qui ne l'ont guère aimé ne résisteront pas longtemps à la présentation de Bertrand Tavernier, enthousiaste comme jamais.

John Heard, Lisa Eichhorn, Jeff Bridges |

Mais l'impression la plus forte, ce mois-ci, vient d'un film plus méconnu encore : Nocturnes d'Henry Colomer.

Peu de chose à première vue : quelques souvenirs d'enfance en partie autobiographiques, quelques scènes brèves, une poignée de personnages, des moyens sûrement réduits. Deux frères, dix et huit ans, découvrent la vie, la mort, la beauté et la cruauté du monde. Documents d'archives et scènes de fiction, alternées avec maestria, font revivre une époque précise (1960, le spoutnik, les essais atomiques, la guerre d'Algérie surtout) et en même temps, avec une pudeur, une finesse, une tendresse rêveuse, le temps immémorial de l'enfance. Tournant le dos aux modes, puisant aux sources du cinéma muet de jadis (l'enfance du cinéma), Nocturnes avec son noir et blanc renoue — acte novateur — avec toute une magie perdue. Sa nuit trouée de petites lumières fait penser par moments à La nuit du chasseur de Laughton... Ceux qui connaissent les documentaires admirables de Colomer savent déjà qu'il est poète. Ce film-là le confirme, qui a du poème le recueillement, l'intensité, la profondeur de l'imaginaire, l'art de tout tisser ensemble dans une même vision.

Nocturnes est resté dans l'ombre à sa sortie en 2006. Il nous attend sur DVD.

Nuit trouée de petites lumières |

Côté musique ?

Les six quatuors de Bartok.

Ils font partie de ces chefs-d'œuvre indiscutables et adorés qu'on se passe en boucle avant de les mettre de côté un jour, craignant qu'ils ne s'usent.

Après une longue interruption, donc, je les retrouve en pleine forme, plus débordants, plus éclatants que jamais. Lequel je préfère ? Ce fut longtemps l'impérieux Cinquième ; cette fois le Quatrième l'emporte, le plus incandescent peut-être. Dans chacun d'eux les déchaînements, les martèlements obsédants des mouvements vifs font toujours leur effet, mais le plus précieux repose pour moi, désormais, dans certains passages lents cachés au sein de l'œuvre, comme le fantastique deuxième mouvement du Sixième quatuor où la température monte encore, où l'on décolle — ou plutôt non, où l'on s'enfonce dans le cœur du réacteur.

L'actualité ? Pas folichonne en cette fin de mois torride. On s'attend à une nouvelle année pénible.

Le dimanche matin en courant, grâce au ciel, on oublie tout.

Forêt de Fausses-Reposes, 7h30. Loin là-bas, venant vers moi sur le chemin, une dizaine de silhouettes flottant comme des fantômes. Des femmes en longues robes sombres, voilées. Jésus Marie ! L'Islam nous envahit !

Calmons-nous. Ce ne sont que des bonnes sœurs en balade qui me saluent, pacifiques et souriantes. Le voile encadrant leur visage met en valeur la jeunesse et la beauté de quelques unes — et si cette histoire de voile, en fait, n'était qu'un coup rusé pour mieux aguicher les hommes ?

Rien à faire, l'actualité revient, cette lamentable affaire du burkini où tout le monde a tout faux : les pauvres filles qui risquent de couler à pic en pareil accoutrement et les sales cons dangereux, de quelque bord qu'ils soient, acharnés à les dévêtir. Triste combat, match nul dans les deux sens du terme.

Au fait, et mes religieuses ?

— En quelle tenue nagez-vous dans la mer, mes sœurs ?

— À poil, mon bon monsieur. Telles que Notre Père nous a faites.

Enfin une bonne nouvelle !

Les regards des hommes sont plus empoisonnés qu'une piqûre d'abeille. (Coran) |

La livraison d'octobre rassemblera MM. Corneille, Michelet, Michaux, Linhart, Perutz, Hauser, Thompson, Kontoglou. Des objections ?

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

L'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art.

Il ne faut pas craindre de se répéter, le public est si distrait.

Noyés quelque part dans n'importe quel livre ordinaire sont les cinq ou six mots pour lesquels tout le reste aura été écrit.