Tour 1936

BRÈVES

N°155 Août 2016

Rien à faire : juillet égale Tour de France. Celui du nouveau siècle, avec ses coursiers venus de tous les continents, casqués, lunettés, oreillettés, sortes d'extra-terrestres, de cobayes pour savants fous, aiguise ma nostalgie de ceux d'autrefois. Ils courent plus que jamais dans ma mémoire, avec leurs champions à visage humain sous la casquette, de plus en plus beaux à mesure que le temps les emporte. Ah ! les années 50 ! J'étais gamin, pas de télé à la maison — hélas, alléluia —, et de ne voir mes idoles que sur de pauvres photos grises leur donnait des couleurs de légende.

À l'époque déjà, le monde du cyclisme était sordide, avec dopage et combines partout, mais je l'ignorais. L'Équipe, que je lisais pendant trois semaines de A à Z, n'en parlait guère. Je me régalais chaque jour, notamment, du papier d'Antoine Blondin, qui chroniqua l'épreuve de 1954 à 1982. Seule une petite partie de ces pages fut reprise en volume, avant que Stéphanie Rysman — une ancienne élève à moi — ne les publie en 2001 après avoir passé des mois à les recopier.

J'ouvre prudemment l'imposant pavé (500 articles, près de mille pages) intitulé Tours de France, aux éditions de la Table ronde. Que reste-t-il de mes délices passées ? Je suis vite rassuré : revivant étape par étape, soixante après, le fameux tour de 56 que remporta Walkowiak, je constate que ma mémoire n'a pas dérapé. Comment n'être pas épaté, aujourd'hui encore, devant la verve de ces morceaux de bravoure, écrits dans l'urgence par un type toujours entre deux vins ? Ce pochard céleste transfigure la course en chanson de geste, comme nombre de ses collègues, mais cet Anquéthyle du journalisme sportif, ce Hugo de la Légende des cycles est le seul à marier en même temps les grandes orgues de l'épopée et le flutiau de l'humour. Ses pages sont une pétarade perpétuelle de calembours d'anthologie (la chanson des pléthores, le sable et le roupillon, allons enfants de l'apathie, la patrie est en Angers, défaillance de Limoges, beau coup de buis pour quelque chose, l'homérique restait à découvrir...) et il pastiche en virtuose, à l'occasion, tout un peloton d'auteurs classiques, de Villon à Mauriac en passant par Sévigné, Rousseau, Conan Doyle, Péguy...

Et quand il n'imite que lui-même, quelle patte ! Le voici par exemple dans l'ascension du Luitel, le 25 juillet 1956 :

«Ici, Bahamontes à la dérive jetait son vélo arachnéen d'un bord de la route à l'autre, avec dans les épaules le geste pesant d'un déménageur qui se débarrasse d'un piano, ailleurs Ockers tendait une main hagarde vers une mère de famille occupée à faire tiédir un biberon, qu'il prenait pour un bidon offert. Cependant Gaul montait toujours et sa démarche d'une apparente frivolité nous mettait des vers de Virgile dans la tête. Il était ce fameux berger Tityre, après qu'il se fut décidé de quitter le farniente. La sieste nous le rendait au mieux de sa férocité légère.»

Blondin est par ailleurs un écrivain réputé, j'ai dû lire un ou deux de ses romans qui ne m'ont guère laissé de souvenir. C'est sans doute ma faute, il faudrait que j'y retourne, mais j'ai ses vingt-cinq Tours de France à m'envoyer d'abord.

Tour 1936 |

Et revoici Pierre Girard (1892-1956), ce grand Genevois dont le talent méconnu est peu à peu redécouvert. Un grand petit éditeur, L'arbre vengeur, a déjà réédité trois de ses romans, dont Monsieur Stark et Othon et les sirènes qui ont fait de moi un admirateur fervent. Charles dégoûté des beefsteaks est programmé pour bientôt.

Ce qui fait le charme et la force des romans de Girard, comme de ceux d'un Giraudoux, c'est moins l'intrigue, surprenante et originale certes, mais plutôt mince, que sa façon de la raconter, sa petite musique, ce qu'il appelle le grain. «Or, le ''grain'' d'un livre, c'est tout. L'histoire ? Peu importe, pourvu qu'on ait un auteur.» Un livre de Girard, c'est un paysage plein de mille détails imprévus, touchants ou cocasses, que sans la finesse de sa touche on ne remarquerait pas.

Girard a écrit de nombreux romans, mais aussi des centaines de billets dans la presse de son pays. Les courtes distances lui conviennent à merveille. Thierry Laget, qui est un peu son neveu en écriture, vient de rassembler dans la nouvelle collection Théodore Balmoral, chez Fario, sous le titre Les sentiments du voyageur, un choix de ces brèves sur le thème du voyage. Idée lumineuse, car si ce casanier quitta peu son lac, il n'en fut que davantage marqué par ce qu'il vit ailleurs. Nous suivons en divers lieux, avant-guerre ou après-guerre, dans un monde si lointain déjà, ce monsieur de bonne compagnie, d'une courtoisie un peu désuète, au sourire discrètement malicieux, à travers des pages fines et agréables, et soudain hop ! ça fulgure, on est touché au cœur par un éclair d'une justesse, d'une beauté incroyables.

Comme ce regard d'un clergyman «qui lança sur mon visage une avalanche de bleu, je ne sais quelle céleste cataracte, celle dont Tiepolo cherchait les sources pour le regard des anges, et saisissant ma main comme on fait entre inconnus dans un naufrage, me dit, en montrant les ondes vert noir du petit lac :

''Oh ! Trouites ?''»

Ou bien :

«Parfois un nuage promène comme la main d'un dieu son ombre indigo sur les champs dansant de chaleur, qui semblent alors s'éloigner.»

Et cet hommage aux locomotives à vapeur :

«Il aimait ces soupirs, ce fusement assourdissant, ces fumerolles dont s'entouraient les noires machines, semblables à des Sybilles en transe. Elles étaient pour lui autant de muses, à large poitrine, véhémentes et livrées à des délires dionysiens. Et la poésie, de son temps, et du temps des locomotives, leur ressemblait, pleine d'éloquence, d'images, de souffles.»

On n'en finirait pas de citer.

La poésie qu'il évoque ici : celle de Verhaeren et Whitman, sûrement, aujourd'hui retournés dans l'ombre, le premier du moins — purgatoire injuste sans doute. Girard lui-même semble plus proche de Rossini, dont il adore «la légèreté babillante de ses ouvertures», mais il consacre de fort belles pages à Whitman et Poe, dont il visite les lieux de vie. Le récit de ce voyage en Amérique, Anges américains, sommet de ce volume, est une splendeur d'un bout à l'autre.

«...semblables à des Sybilles en transe.» |

Côté poésie, Carole a tiré au sort ce mois-ci Marche forcée, du poète hongrois Miklós Radnóti, anthologie publiée en 2000 par Phébus. Radnóti mourut en 1944 à trente-cinq ans, prisonnier des nazis qui l'exécutèrent lors de la longue marche qu'évoque le titre. Ses compatriotes voient en lui l'un de leurs plus grands poètes. Il débuta dans l'ombre d'Apollinaire et de Lorca, devint lui-même très vite et ses derniers poèmes, qu'il griffonna sur des bouts de papier, dans son camp de prisonnier ou sur la route, sont les plus bouleversants, mêlant aux horreurs du présent («de la boue et du sang séchaient sur mon oreille») les échappées lumineuses du souvenir et du rêve vers «les vergers ensommeillés / de soleil et de silence».

La racine, terre et pluie

lui donnent force et ses rêves

ont la blancheur de la neige.

Elle rampe et ruse pour

sortir de terre et les cordes

de ses mille bras se tordent.

Le ver dans ses bras repose,

à ses pieds trône le ver,

le ver ronge l'univers.

Mais rien ne compte pour elle

de l'univers que la branche,

le feuillage qui se penche.

La racine qui l'admire

pour lui distille son miel,

son suc au parfum de ciel.

Moi-même je suis racine ;

dans la vermine, la même,

s'élabore ce poème.

J'étais fleur, racine suis,

dans la terre, dans la nuit ;

ici s'achève ma vie,

tout là-haut pleure une scie.

Le poète a quitté le vers libre de ses débuts pour les cadences classiques et la rime. La traduction de Jean-Luc Moreau relève le défi avec une maîtrise technique et une expressivité exemplaires.

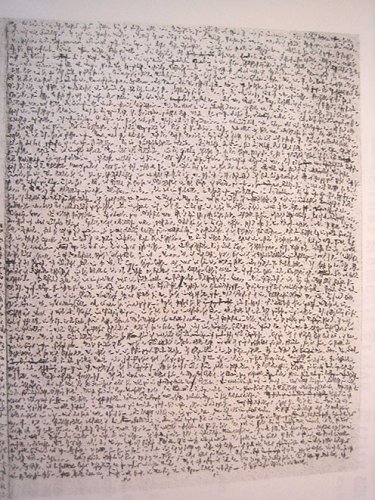

Robert Walser a écrit quelques romans et divers textes brefs qui allaient le rendre célèbre post mortem, puis il se tut et termina sa vie chez les fous, comme on disait encore à l'époque. J'ai aimé Les enfants Tanner et L'institut Benjamenta, avant de caler sur un ouvrage plus récent, si rudement que je n'osais même plus essayer de lire Walser.

Le brigand, rédigé en 1925 peu avant son internement, resté inédit pendant soixante ans, publié chez nous par Gallimard dix ans plus tard, a fait antichambre sur mes rayons pendant vingt ans avant que je me décide, et j'ai failli abandonner plusieurs fois avant d'être progressivement séduit, envoûté, persuadé qu'il y avait là un grand livre.

La couverture annonce un roman, la quatrième de couv. guillemette le mot. Le personnage principal, non pas brigand mais marginal jusqu'à l'extravagance, est un double évident de l'auteur. L'action est réduite au minimum, le récit avance torrentiellement, sautant souvent du coq à l'âne, au bord de l'écriture automatique parfois, car, nous dit-on, «il faut toujours que quelque chose d'impulsif entre dans l'écriture.» Rien de construit, de raisonné dans ce livre, mais une suite de gestes anarchiques, une houle de sentiments violents, contradictoires, changeants. Il y a, dans cet intarissable monologue à la Beckett, une véhémence à la Dostoïevski. On pense plus d'une fois au prince Mychkine de L'idiot, dont le Brigand partage l'absence totale d'amour-propre, cette volonté de s'effacer, de ne pas blesser, si peu commune que paradoxalement elle attire la réprobation, au point que «beaucoup [lui] en veulent de n'en vouloir à personne». Il partage aussi, et surtout, ces moments d'exaltation, de joie sans cause, sur lesquels plane l'ombre de la maladie mentale — d'autant que notre homme entend des voix intérieures.

On lit Walser avec un mélange de malaise et de jubilation. Par delà l'exposé passionnant d'un cas clinique, nous avons là le récit d'une entreprise héroïque de négation de soi, d'une aventure poignante par ses contradictions insolubles (se faire oublier, se faire aimer), récit qui a trouvé sa forme idéale, une absence de forme plutôt qui rend tout mieux visible encore, sur un ton fascinant lui aussi en ce qu'il oscille entre déprime et allégresse, sincérité totale et quant-à-soi de l'humour — avec les Suisses, on ne sait jamais. Et quelles images soudain ! Quelle justesse dans le saugrenu de celle-ci : «les convictions du brigand sont souples comme les nouilles dans leur beurre» !

Allez, encore un extrait, pour vraiment faire entendre sa voix :

«Edith avait quelque chose de merveilleusement ennuyeux ; et il y pensait à présent, à cet édithique ennui. S'il la revoyait par hasard, commençait-il à songer. C'est alors que mademoiselle Selma dit : '' Vous êtes un vaurien tout simplement. Taisez-vous, je le sais. '' Ce qu'elle se permettait de dire là ravissait le brigand. Un ravissement tout à fait original. Des ombres volaient comme de grandes hirondelles silencieuses à travers la chambre. '' Puis-je avoir un marteau ? '' fut la question qui osa sortir de sa gorge.»

Je voudrais citer aussi, pour finir, cette phrase qui m'enchante :

«Un certain nombre de choses dans ces pages paraîtront encore mystérieuses au lecteur, comme nous l'espérons bien, disons-le, car si tout était déjà bien en place, ouvert à la compréhension, le contenu de cet écrit vous ferait déjà bâiller.»

Ne connaissant pas l'allemand, je ne saurais juger la traduction de Jean Launay, mais une chose est sûre : elle se lit avec délectation.

Manuscrit de Robert Walser. |

Un autre que j'ai sans cesse remis de lire : Paul Gerrard, l'un des grands noms du polar français dans les années 60 — qui s'en souvient ? Son vrai nom : Jean Sabran. Il reste plus connu par ses livres pour la jeunesse (Le cheval sans tête, Le piano à bretelle, Le carrefour de la pie, Le champion, La grande alerte...) qu'il publia dans les années 50 dans la collection Rouge-et-or sous le nom de Paul Berna. J'en ai voulu à Gerrard d'avoir totalement supplanté Berna ; est-ce la raison de mon long boycott ? Craignais-je de retrouver l'idole de ma jeunesse dans un rôle qui casserait son image, comme un enfant voyant le Père Noël sortir un flingue de sa poche ?

Les éditions du Masque ont réédité en volume, voilà vingt ans, six des romans de ce Gerrard dans ce qui s'intitulait volume 1. Le 2, à ma connaissance, n'est jamais paru. Guidé par les excellentes notices de Jacques Baudou, j'ai choisi La fine bouteille, le plus étrange du lot, selon Baudou. Un ancien flic, servant de garde du corps à une jeune femme fragile, découvre un crime caché, puis son auteur, grâce à un cauchemar de son employeuse. Ce rêve contamine lentement tout ce roman habilement construit, riche en personnages complexes, en ambiances inquiétantes, où l'auteur pratique en virtuose l'art d'expliquer un peu mais pas tout, ce qui donne très envie d'aller vite au chapitre suivant, puis d'enchaîner sur les cinq autres romans du volume.

Carole, de son côté, a beaucoup aimé Deuil en rouge.

C'est bien joli, tous ces vieux bouquins sortis du grenier, ronchonnent les volkonautes (s'il en reste), mais l'Actualité ? Tous ces livres neufs que nous voyons se bousculer dans nos gazettes ?

Bon, bon, ça vient ! Voici Un beau début, d'Éric Laurrent (Minuit), favorablement accueilli par la presse, onzième roman de l'auteur dont la Renaissance italienne, il y a quelques années, m'avait plutôt convaincu par le raffinement de son écriture, malgré (ou grâce à ?) ses immenses phrases dédaléennes, une écriture que je retrouve, plus systématique encore, dans cette nouvelle variation où se déploie une langue précieuse, chantournée, contournée, piquetée de mots rares (sibilant, vultueux, exérèse, paréidolie, thérianthrope, érubescence, concupiscible, orogénique, réfrangibilité...), langue dont la syntaxe elle aussi, avec ses phrases ramifiées de façon vertigineuse, à la fois raides et souples, exubérantes et compassées, prend des allures d'auto-pastiche, de façon d'autant plus frappante que le récit, dans un contraste violent, nous inflige les personnages les plus sordides et les actions les plus vulgaires dans un implacable enfilage de clichés, la jeune héroïne subissant toutes les avanies possibles avant de fuir ses immondes géniteurs et devenir une star à Paris, ouf.

Laurrent fait preuve ici d'une indéniable virtuosité. Témoin cette page, selon moi la plus réussie :

«La politique ne l'intéressait pas. Elle aurait même, dans le fond, préféré que Valéry Giscard d'Estaing fût réélu : étant de ces gens, plus nombreux qu'on ne le croit, dont la présence d'une particule dans un patronyme suffit à déterminer le jugement, de sorte qu'ils ne voient jamais l'individu dans ceux qui en portent une, mais avant tout un représentant de la noblesse, un être général aux pensées, aux paroles et aux actes tout entiers ordonnés par son appartenance à cette classe, comme si cette particule était en somme l'atome constitutif de sa personnalité, le noyau autour duquel, comme un nuage d'électrons, gravitaient toutes ses qualités...»

Seulement voilà, il en fait trop, Laurrent. La légèreté arachnéenne, par moments, pèse comme du plomb. Sa petite héroïne, qui passe d'un seul coup d'un délire mystique à l'adoration des stars de la chanson, sonne faux. Derrière tous les stéréotypes grossiers, le monde réel et ses nuances n'apparaissent pas. En refermant ce livre brillant jusqu'au clinquant, on se dit, très bien tout ça, bravo l'artiste, mais à quoi bon ?

— Venez donc nous rejoindre, mon jeune ami. Moi aussi, j'ai fait un beau début... |

Invité à la librairie Tschann le 25 juillet dernier à lire un texte sur mes lectures fondatrices, j'ai choisi :

quelques poèmes de Mihàlis Ganas, ma première lecture de poésie grecque dans l'original ;

un passage de L'idiot de Dostoïevski, qui marqua si profondément mon adolescence, dans deux traductions différentes, dont la dernière, celle d'André Markowicz, la plus forte, la plus brûlante ;

une page d'À l'ombre des jeunes filles en fleurs, de Proust qui m'a tout appris, celle où le jeune Narrateur, en promenade, aperçoit trois arbres qui lui font signe et dont il ne comprend pas le message ;

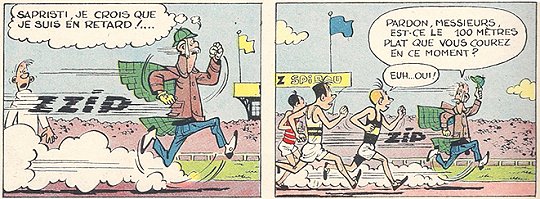

et enfin, parmi les premières lectures d'enfance, j'ai mentionné un album d'André Franquin, Spirou et Fantasio dans Il y a un sorcier à Champignac.

Ce n'est sans doute pas la BD du siècle, l'auteur débute, le maire de Champignac n'a pas encore acquis son éloquence ronflante, mais c'est là qu'apparaît Pacôme, Hégésippe, Adélard, Ladislas, comte de Champignac, avec son cortège d'inventions fabuleuses : ses substances à base de champignons produisent des escargots géants et des vaches naines, vous donnent pour quelques heures une force de titan, vous font vieillir ou rajeunir. Certaines pages baignent dans un fantastique de bon aloi, l'invraisemblance loufoque de l'ensemble a plus de charmes que jamais, et Franquin n'étant pas un conservateur à la Hergé, la sainte colère de Fantasio contre une bande de paysans racistes réchauffe le cœur.

Lequel en a bien besoin par les temps qui courent.

Monsieur le comte appuie sur le champignon... |

Horribles, en effet, les nouveaux crimes islamistes de juillet. Et tout aussi inquiétant, quoique moins spectaculaire, le déchaînement de haine qu'ils ont provoqué dans la partie de la population la plus fragile intellectuellement. L'immense majorité de la communauté musulmane française est totalement étrangère à cette folie, elle en est même davantage victime que les non-musulmans, et toute réaction anti-musulmane est précisément ce que les djihadistes espèrent ; on l'entend dire plus souvent ces derniers jours, et cela console un peu ; mais comment faire comprendre l'évidence à ces hordes gauloises xénophobes qui prennent peu à peu possession de l'Europe ? La véritable invasion, ce sont eux.

Nos hommes politiques, on s'y attendait, ceux de droite en tête, ont réagi par des propos indignes, à la fois conséquence et cause du crétinisme de leurs électeurs. À ma grande surprise, l'autre jour, sur Dailytube, j'ai trouvé Valls sympathique ! Il a mouché vertement, au nom de la légalité républicaine, une petite merde nommée Laurent Wauquier qui pour éradiquer le terrorisme réclamait des mesures d'exception fascistoïdes.

Ce Wauquier fut jadis un étudiant surdoué, ce qui suppose une certaine forme d'intelligence — laquelle n'exclut ni l'opportunisme le plus infect, ni même une certaine forme de connerie. Jeune encore, il ira sûrement loin, malheur à nous tous.

Laurent et Nicolas, deux gars de la Marine. |

Pour sauver l'honneur des politiques, il y a Noël Mamère, il y avait feu Michel Rocard, il y eut Pierre Mendès-France, et il y avait eu un certain Léon Blum. Quatre bios ont été consacrées au dernier, on dit beaucoup de bien de celle d'Ilan Greilsammer, mais je me contente pour l'instant de Léon Blum, le socialisme et la république, d'Alain Bergounioux (Fondation Jean Jaurès), qui propose un résumé de la vie du grand homme et des extraits de prises de parole. Les mots que Blum prononça lors de son procès, à Riom en mars 1942, qui clouèrent le bec à ses accusateurs, ont eux aussi de quoi vous remonter le moral.

Les premières vacances. |

Côté cinoche, moral au beau fixe avec toute une série de films épatants.

Tickets (2005), voyage en train pris en charge successivement par Ermanno Olmi, Abbas Kiarostami et Ken Loach, loin de tomber dans le décousu du film à sketches, préserve une solide unité thématique ainsi qu'une progression dramatique très réussie.

De l'américain Harold Ramis, Un jour sans fin (1993), où un homme aigri et méchant, obligé de revivre plusieurs fois la même journée, va peu à peu changer de peau. On a rarement vu scénario plus excitant, plus astucieux.

Du grec Pànos Koùtras, auteur du très attachant Xenìa, le non moins dérangeant et séduisant Strèlla (2009), encore une histoire de lien fils-père, où la communauté transsexuelle d'Athènes est décrite avec vigueur et empathie.

Du désormais vétéran Pascal Bonitzer, son dernier film et sans doute le meilleur : Tout de suite maintenant, peinture sans pitié du monde enchanté de la haute finance, avec là aussi un scénar aux petits oignons, un tas de belles scènes et une carrément sublime entre Huppert et Bacri.

La scène sublime. |

Et puis trois films français tout nouveaux, de jeunes réalisateurs, profondément originaux, débordants de vie et d'idées.

Sur quel pied danser de Paul Calori & Kostia Testu, comédie musicale mordante et jouissive dans une usine en grève ; L'effet aquatique de la regrettée Solveig Anspach, comédie atypique entre Montreuil et Reykjavik, pleine d'eau et de feu ; La forêt de quinconces de Grégoire Leprince-Ringuet, où la douleur d'un homme entre deux amours s'exprime en vers, avec une passion, une cruauté parfois, toutes raciniennes.

Ô bonheurs !

La scène finale, en Islande. |

Le 1er septembre, volkovitch.com entamera sa quatorzième saison avec MM. et Mmes Padura, Dzielska, Corneille, Boulanger, Ortlieb, Saint-Marcoux et quelques autres encore peut-être...

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

La vérité est bien la chose la plus absurde sous le soleil.

Ils troublent leurs eaux pour faire croire qu'elles sont profondes.

Alors pourquoi vouloir à tout prix interpréter ? Un sage arabe répond : «Un rêve non interprété ressemble à un oiseau qui plane au-dessus de la maison, sans se poser.»