Daniel Boulanger en 2000, à 78 ans.

BRÈVES

N°154 Juillet 2016

Décidément, Carole, tu as la main heureuse ! Lors du tirage au sort mensuel, ladite main a tiré du chapeau un morceau de roi : les Nouvelles de Daniel Boulanger, volume I, chez M. Gallimard. J'avais piqué une tête dans le volume II il y a deux ans et aujourd'hui ma réaction reste la même : c'est beau ! trop beau !

Elles sont sœurs ou cousines, les histoires de Boulanger, situées pour la plupart dans une petite ville provinciale sans âge, siège d'une comédie humaine en miniature, peuplée surtout d'excentriques parfois carrément dingues, mais souvent admirables, et plus doués pour le bonheur, sans doute, que les héros d'autres écrivains. Même quand le malheur s'abat le lecteur éprouve une sorte d'éblouissement ; la phrase boulangère allume pour nous la beauté cachée du moindre lieu, du moindre personnage, du moindre geste. Chaque nouvelle est un nouveau tapis volant, quelques lignes et on ne touche plus terre.

Trop beau, disais-je. Trop dense, trop riche. Le lecteur lambda ne peut pas lire ici un mot sur dix, comme il fait ailleurs, sans s'égarer. Cet alcool capiteux, il ne faut pas trop en boire d'un coup, mais le siroter voluptueusement. Sans compter que ces pages sont dangereuses pour qui s'efforce d'écrire, elles ont de quoi désespérer avec leur souveraine aisance, leurs fulgurances, leurs images lancées en veux-tu-en-voilà comme des lapins tirés du chapeau :

«Il se jeta au lit comme vous échappe une pile de bûches.»

«L'hiver a le halètement du chien qui veut rentrer, les longs coups de griffe à la porte, la plainte qui s'étrangle et reprend.»

«Un camion dans un bruit de tôles achevait de disloquer la nuit.»

Cette prose est en même temps de la poésie, non seulement par sa concentration et par la profusion des images, mais parce qu'elle fait sentir tout ce qui entre nous et le monde autour de nous circule et s'échange, l'être humain débordant de ses étroites limites :

«Le grand ami de Mlle Mamet n'était pas l'arbre de la Liberté mais le sapin qui s'adossait à la resserre de l'épicerie. Elle le fixait jusqu'à sentir son sang prendre le balancement des branches, le picotement des aiguilles et la raideur hautaine de l'ensemble. Sa pensée devenait un oiseau perché sur l'arbre de son sang.»

Ou bien, quelques pages plus loin, comme en écho :

«La nuit, en traversant à pied la ville, Gabriel Fecqueteau finissait par croire qu'il marchait en lui-même. Les rues étaient ses veines, les arbres ses os, les maisons ses cavernes, les tours et les places ses centres nerveux. S'il surgissait un promeneur, la silhouette devenait un mal, l'un de ces chancres qui naissent et s'installent au plus profond...»

Le volume en question regroupe en 800 pages quatre recueils publiés entre 1970 et 1973 (Mémoire de la ville, Vessies et lanternes, La barque amirale, Fouette, cocher !). Si tu es d'accord, Carole, je passerai quatre mois au moins avec ce bouquin, à le savourer, à le ruminer.

Daniel Boulanger en 2000, à 78 ans. |

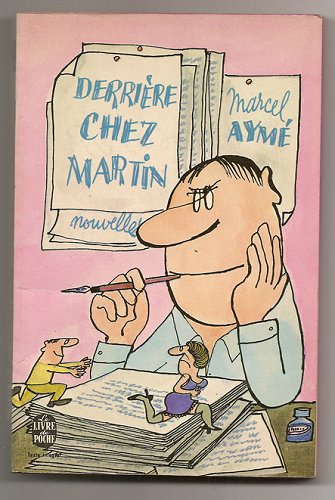

Lire Derrière chez Martin de Marcel Aymé, ce n'est pas seulement retrouver un auteur qu'on goûte fort, c'est tomber sur neuf nouvelles qu'on connaît déjà sans les avoir lues ! Moins fêté que Le passe-muraille, ce recueil de 1938 contient en effet quelques grands classiques du genre. Le romancier dont les personnages mécontents l'interpellent, l'homme qui ne vit qu'un jour sur deux, le village dont les habitants ont un double corps, c'était donc là !

On se régale d'un bout à l'autre. Quelle imagination, quelle invention jusque dans le détail, quelle fantaisie, quelle ironie, quelle drôlerie ! Mais si, devant ses autres livres alignés dans la bibliothèque familiale, pieusement recouverts jadis de papier sulfurisé jauni par un père et une mère qui l'adoraient, on meurt d'envie de lire là tout de suite ceux qu'on ne connaît pas encore, La rue sans nom, Le bœuf clandestin, Le chemin des écoliers, Le nain, Le vin de Paris..., c'est que derrière la farfeluosité aimable, le sourire n'est jamais loin de la grimace. L'ironie grince, l'amertume souvent déborde. L'un des sommets du livre est le très sombre «Rue de l'Évangile», descente aux enfers d'un pauvre entre les pauvres dans le quartier de la Chapelle, l'un des coins les plus sinistres de Paris :

«Les fumées des réseaux de l'Est et du Nord, se mêlant aux fumées d'usines, noircissent des immeubles conçus avec économie et les rues, peu passantes, ont un aspect de province flétrie, cernée par un désert de rouille et de charbon. C'est un paysage littéraire où les promeneurs d'une âme sensible, en écoutant les trains siffler dans une brume souillée, se surprennent à prier Dieu pour que la vie ne soit pas démesurément longue.»

La tristesse poignante du récit ne perd rien, au contraire, d'être souvent dite sur un ton quasi guilleret :

«La vue de ses pieds lui fit du bien. L'un de ses orteils passait par une déchirure du soulier et il s'amusa à le faire remuer. Ce fut comme une tendre rencontre. Il reconnaissait la douceur de la vie dans le libre mouvement de cet orteil noirci par la boue.»

La dernière nouvelle s'achève elle aussi dans la déchéance et la misère, mais l'histoire la plus forte, la plus terrible, où apparaissent des profondeurs insoupçonnées, est sans doute «Je suis renvoyé», où sont décrites de façon vertigineuse les joies de la soumission et la volupté de l'anéantissement. C'est là que l'auteur se confirme comme un très grand.

Curieux destin que celui de cet écrivain, à la fois célèbre pour deux ou trois titres devenus best-sellers, et cependant mal-aymé. On lui reproche souvent d'avoir défendu trois de ses amis peu défendables (Brasillach, Bardèche, Céline), mais cet anar sans étiquette (plutôt de droite à vrai dire) était non seulement une sacrée plume, mais un type bien. N'a-t-il pas refusé l'Académie française et la Légion d'honneur ?

De qui la couverture ? |

Il est avantageux d'avoir où aller, d'Emmanuel Carrère, récemment paru chez POL, m'emballe totalement, son titre calamiteux mis à part. Ce recueil d'articles publiés dans la presse lors des vingt-cinq dernières années tord le cou à cette dichotomie imbécile entre journalisme (méprisable) et Littérature (admirable) : ces morceaux de circonstance, si simplement rédigés, si clairs soient-ils, sont de la même veine et ont le même niveau d'exigence que la partie dite noble de l'œuvre. Ils ne sont pas moins personnels que les grands essais récents de l'auteur, il s'y met en scène là aussi, mais sans rien qui puisse gêner ces puritains ennemis du discours sur soi : s'il parle de lui, c'est par honnêteté, incluant l'observateur pour faire comprendre la chose observée, et par scrupule aussi, pour se remettre en question. Il le fait sans complaisance ni rudesse excessives, ayant trouvé depuis longtemps la bonne distance. Et puis, si l'on pourrait — l'auteur lui-même le précise — lire le tout comme une sorte d'autobiographie, l'essentiel reste les autres personnages. Carrère a l'art de collectionner les êtres hors du commun, décalés, voire paumés. Il y a là des portraits extraordinaires, du mathématicien génial Turing à Julie la camée en passant par l'amnésique hongrois qui passa sa vie au Goulag, mais par delà le côté spectaculaire, l'important pour Carrère c'est de comprendre. S'il fréquente les tribunaux, c'est en homme qui ne veut pas juger. En d'autres termes, il a gardé de sa période catho le meilleur de la religion. Sa vision de la Russie actuelle, par exemple, est un beau mélange de lucidité féroce et de tendresse :

«Un séjour dans ce genre de patelin offre, sinon un spectacle car il n'y a rien à voir, du moins une expérience unique en son genre, une sorte de cinq-étoiles du dépaysement dépressif. Et il y a tout lieu de penser que cette sensation d'encalminage au fond d'une marmite de soupe froide et figée d'où auraient depuis longtemps, à supposer qu'il y en ait jamais eu, disparu tous les bons morceaux constitue l'ordinaire des villes de 10 000 ou 20 000 habitants de la Russie profonde.» Oui, mais il y a aussi «cette sincérité, cette naïveté, (...) cette humanité chaude, enfantine, démunie, qui était le revers bouleversant de l'horreur soviétique».

Son reportage sur Davos, lui, est d'une cruauté sans rémission, mais que pourrait-on sauver dans cette réunion des maîtres de ce monde aux discours prodigieusement hypocrites et niais ? Ce «parfum de new age qui baigne ce jamboree de mâles dominants en costume gris» ne peut qu'inspirer, selon lui, «sur le versant idéaliste, une indignation révolutionnaire, et, sur le versant misanthrope, le sarcasme le plus noir.»

Enfin, autre vertu de ce livre majeur, les idées de lectures qu'il nous propose au fil de commentaires enthousiastes : Le cavalier suédois de Leo Perutz, Épépé de Ferenc Karinthy, Ethan Frome d'Edith Wharton, je note, je note... Le dieu venu du Centaure de Philip K. Dick, lequel lui inspira naguère un livre mémorable, et à propos duquel il dit, montrant là sa faculté de s'interroger jusqu'au vertige, sa conviction «d'avoir affaire à tout autre chose qu'un grand écrivain de science-fiction, ou même un grand écrivain tout court. À tout autre chose, oui, mais à quoi ?»

Emmanuel Carrère aujourd'hui. |

Boulanger, Aymé, Carrère, trois vieilles connaissances, et ce n'est pas fini ! Aux éditions Fario, dans une nouvelle collection nommée Théodore Balmoral, dirigée par Thierry Bouchard, fondateur de feu la revue homonyme — gage d'exigence et d'extrême qualité —, quels sont les auteurs des deux premiers titres ?

Thierry Laget !

Pierre Girard !

Deux autres de nos familiers, deux très grands selon moi, bien que restés confidentiels pour l'instant — confidentiels, ce qui signifie que leurs pages semblent ne parler qu'à nous, précieuses et intimes comme des confidences.

La collection nous proposera, semble-t-il, des recueils de textes brefs, notes, fragments, où se cache parfois le meilleur d'une œuvre, ses trouvailles trop fulgurantes pour s'accommoder de la durée.

Laget, même s'il a écrit des romans, affectionne la brièveté ; elle nous permet, en l'occurrence, de sauter avec lui d'un temps, d'un lieu, d'un sujet à l'autre, d'une description de tableau à la citation d'un auteur oublié, d'une page sur le vélo à un hommage au poète Jean Follain (qui aime Follain est de facto mon ami), dans un mélange de rapidité primesautière et de lenteur méditative. La curiosité de l'auteur est immense et sa vision d'une profondeur égale. Loin des remous de l'actualité qui déborde de nos gazettes, Laget nous emmène jusqu'aux origines, au temps des dieux disparus, avec un sens de l'essentiel, du sacré, au-delà du religieux lui-même, comme dans ce texte visionnaire du début, aux phrases amples et miroitantes :

Cette époque fut la préface de la nôtre, sa répétition générale, (...), «l'homme savait qu'il avait été tenu sur les fonts baptismaux par une marraine excentrique, et, lorsqu'il l'oubliait ou la reniait, lorsqu'il voulait la remplacer par la raison, la vertu, la science ou l'économie, il se rapetissait derechef à la taille d'un galet sur la grève.

Dans cet âge d'or, était-il déjà lui-même en scène, mêlé aux personnages des fables et des contes ? Il faut alors supposer qu'ils le laissèrent un jour se débrouiller sans eux, se retirèrent dans la coulisse d'où peut-être ils nous observent encore, à la dérobée, derrière le rideau qui s'agite un peu pendant les grandes batailles et les orages.

Et ceci :

Tout le soin de notre existence est de renouer des liens qui furent tranchés et d'être à l'écoute de voix qui se sont tues.

Ou encore :

Il n'est pas (...) de grand livre qui ne soit le récit d'une visite aux ombres des enfers.

Allez, une dernière pour la route, à encadrer elle aussi :

...Écrire, c'est surtout ne pas écrire toutes les phrases qui se présentent au premier plan, ne choisir et ne modeler que celles qui se dissimulent à l'arrière, ou dessous, ou nulle part — et, s'il faut aller les chercher, nous irons, mais à notre pas, dans une flânerie qui ressemblera autant que possible à l'incohérente marche du songe.

Eh bien oui : Le ciel est un grand timide plane aux mêmes altitudes que Provinces, Bergers d'Arcadie, À des dieux inconnus ou Atlas des amours fugaces, précédemment salués ici même.

Hendrik van Balen et Jan Brueghel, Le banquet des dieux, 1610 |

Alors quoi ? Rien que du déjà connu ? Rien que du très bon ?

Non, bien sûr. Un mois qui se respecte exige une mauvaise lecture au moins pour mettre en valeur les bonnes.

On m'avait recommandé le jeune Tristan Garcia, philosophe médiatique et romancier à succès, de plus en plus hâlé sous le feu des projecteurs. Faber le destructeur, roman de 2013, est passé en Folio illico.

Ça commence plutôt bien : ils sont trois, deux garçons et une fille, enfants puis adolescents, inséparables, superbement rebelles. Faber est un dieu pour les deux autres. Ils vont se retrouver longtemps après, devenus adultes ; le dieu a viré clochard et les deux autres se sont rangés. Les illusions perdues, l'idole déchue, voilà qui n'est pas bien neuf, mais un sujet moyen peut donner un chef-d'œuvre, n'est-ce pas ?

Hélas... Après un début correct, peu à peu, sournoisement, tout se met à sonner de plus en plus faux. Les invraisemblances matérielles et psychologiques, les clichés et les outrances inutiles se multiplient, jusqu'aux dernières scènes où le malaise du lecteur déborde, comme si le personnage principal, aussi insupportable qu'improbable, ne détruisait pas seulement lui-même et ceux qu'il approche, mais le roman tout entier ! L'écriture de son côté, toute en coups de poing lourdauds, achève de plomber l'entreprise.

Quant à X, ayant beaucoup d'estime pour son travail de journaliste ou d'essayiste, je ne dirai rien de son roman tout récent. Nul n'est tenu d'exceller partout.

Mais je dis tout fort bravo à Marc Villard, dont le Made in Taïwan est notre polar du mois. Pas de longue enquête, mais des nouvelles brèves et sèches comme des coups de feu. Danseuse nue, jeune footballeur, dealers, mules, camés en tous genres, jazzman à bout de souffle, petites frappes, tueur chargé de flinguer une fillette, cadavres en ribambelle, plus noir que ça tu meurs. Ce qui rend supportable ce bain d'atroce et de sordide, c'est l'absence de toute complaisance, la compassion pour les perdants et l'écriture dépouillée, tendue, vaguement lyrique à l'occasion :

«J'ai cinquante ans, je m'appelle Jacques Serner et je voudrais mourir discrètement, sans foutre le souk. Coolos. Je voudrais oublier le nom d'Ostende et ne pas marcher vers les murs des vieux hôtels staliniens dressés face à la marée qui pousse des vagues monstrueuses sur les brise-lames. Un Ferry britannique déchire la toile jaune sale de l'horizon, progressant entre ciel et mer telle une fermeture à glissière implacable.»

Bref, Villard est digne du grand frère Manchette et de ses potes Daeninckx, Jonquet and co, beau compliment, non ?

Chet Baker, guest star |

Daniel Rocher avait coutume, il y a cinquante ans, d'entrer dans notre salle d'étude en chantant Massenet (ou Puccini ?) d'une voix de stentor : «Manoooon, tu m'as trahi !»

Mais ce stentor était un homme discret. Devenu avocat, il écrivit quelques romans délicieusement zinzins, plus profonds qu'ils n'en avaient l'air, Le voyage de Monsieur Rominet, La Croisette s'amuse, qui ne remuèrent pas les foules. Et il vient de nous quitter sur la pointe des pieds, sans un mot dans la presse.

Daniel, tu n'aurais pas dû partir ainsi sans me laisser le temps de te revoir.

Seamus Heaney, poète, né dans une famille de paysans irlandais, devenu brillant professeur d'université, a terminé son existence couvert d'honneurs, prix Nobel compris. Il y a un quart de siècle un poème de lui m'avait charmé, qui évoquait un souvenir d'enfance, une séance d'épluchage de patates, d'un prosaïsme transfiguré en enchantement. Gallimard a publié voici dix ans deux de ses recueils récents, dont Seeing things, de 1991, sous le titre La lucarne.

Et je ne sais quoi en dire. Je retrouve pourtant l'enfance paysanne, les humbles souvenirs émerveillés. Une plaine inondée, un vieux cartable d'écolier, une roue de vélo qui tourne, il n'en faut pas plus à Heaney pour construire un poème.

The first real grip I ever got on things

Was when I learned the art of pedalling

(By hand) a bike turned upside down, and drove

Its back wheel preternaturally fast.

I loved the disappearance of the spokes,

The way the space between the hub and rim

Hummed with transparency.

Ce que Patrick Hersant, dans cette édition bilingue, traduit ainsi :

Première prise sur le monde :

L'art de faire tourner à la main

Les pédales d'un vélo renversé, imprimant

À la roue arrière une vitesse surnaturelle.

J'aimais en voir disparaître les rayons,

Et le bourdon translucide de l'espace

Entre la jante et le moyeu.

Je retrouve là, un court instant, la magie passée ; mais le reste du temps je suis vaguement gêné par une certaine préciosité de la pensée, une certaine dose d'intellectualisme, comme si Monsieur le Professeur coupait la parole au petit paysan.

Je me traite aussitôt de béotien ou de fatigué du neurone, reprends la lecture, et vacille de nouveau entre charme et déception. Quant à la traduction, elle n'arrange pas les choses, avec son mélange de belles trouvailles et de passages qui traînent un peu la patte.

Seamus Heaney (1939-2013) |

Mésaventure similaire au cinéma avec un film récent du très cher Ermanno Olmi. En chantant derrière les paravents (2003), histoire de pirates chinois, est sans doute son œuvre la plus insolite. L'action est tantôt montrée de façon classique, avec décors, costumes et vrais bateaux, tantôt racontée de façon stylisée sur la scène d'un cabaret louche. Beaux paysages, belles images, beaux visages, rythme lent, mais pas moyen d'accrocher, impression là aussi que quelque chose manque — ou m'échappe.

Attention : sous-titres anglais seulement. Bonus abondants, confirmant l'impression que le film, ne tenant pas debout tout seul, a besoin d'un mode d'emploi.

La flotte de l'empereur. |

Encore un mois bousculé, peu propice aux soirées cinéma. Deux films seulement au compteur !

Le second ? La grande vadrouille, de Gérard Oury. J'étais sans doute le seul Français à ne pas l'avoir vue. J'ai attendu un demi-siècle avant de craquer, ceux qui liront le JOURNAL INFIME du mois («Les petites vadrouilles») comprendront pourquoi.

Voilà un excellent divertissement, mené à bonne allure, riche en scènes savoureuses. J'ai aimé, notamment, la scène des bains turcs et la fuite en barque sur la rivière de l'Opéra. On souhaiterait, évidemment, que dans cette Grande franchouille les Allemands soient un peu moins nigauds et les Français un peu moins massivement résistants... Mais à part ça, qu'est-ce qui empêche ce travail honnête de décoller vraiment ? Une comédie ne peut-elle donc pas émouvoir ? Rire ou rêver, faut-il choisir ?

de Funès, Bourvil |

Nos musiques bien-aimées sont à manier avec prudence, comme des étoffes qu'un usage intensif risque d'user. Les tenir un peu à l'écart ne fait qu'augmenter le plaisir quand on y revient. Les concertos pour piano de Mozart par exemple, archi-écoutés, musique de rêve, la plus chargée de tendresse et de désir, avec le dialogue amoureux perpétuel entre piano et orchestre. Tantôt je les écoute en boucle, tantôt je les délaisse pour un bon moment.

Voici sur Dailytube le célébrissime 21e, joué par la Coréenne Yeol Eum Son. Elle est parfaite, associant vigueur et douceur, on devrait ne plus penser qu'à la musique... Mais lorsque la caméra prend la soliste de face, le buste seul émergeant derrière la masse noire du piano, la robe tellement décolletée qu'on ne la voit pas, on croirait que la jeune femme est nue. Puritaines et puritains, pardonnez-moi mes vilaines pensées ! Quant à toi, Wolfgang, je suppose que tu ne m'en voudras pas trop...

Davantage vêtue ce jour-là... |

Allons bon, l'Angleterre se taille. Dommage pour eux, il va falloir changer les noms : après la sécession d'Edimbourg, de Belfast, puis de Bristol, de Manchester et Liverpool, ce royaume désuni s'appellera bientôt la Petite-Bretagne — la nôtre étant désormais plus grande.

En ce qui nous concerne, nous les Froggies, la grosse boulette anglaise n'a pas que des inconvénients, cf. ci-dessous...

Extrait de Journal People n°172 |

À défaut d'être un début de vacances, notre été s'annonçant bien plein, cette fin juin marque tout de même la fin d'un cycle. L'année 2015-16 a été riche en voyages et en belles rencontres. Comment ne pas dire merci à ce métier de traducteur, qui m'aura fait connaître tant de personnes exceptionnelles, de celles qui vous rendent confiance en l'être humain ? Comment pourrait-on être misanthrope quand on pense à ces nouveaux amis, les Bonneilh à Trentels dans le Lot-et-Garonne, Roberta du Trouillet en Ardèche, Odile dans sa librairie d'Athènes, et d'autres que j'oublie ? À l'heure où ceux qui nous gouvernent — ici ou ailleurs — sombrent dans la nullité, voire la scélératesse, il est sans cesse plus évident que réconfort et salut viendront d'en bas, des efforts conjugués de petits groupes à la chaleur et à l'énergie contagieuses.

Au programme d'août : Boulanger donc, Blondin, Laurrent, Padura, Girard, Gerrard et Saint-Marcoux, Radnóti, Théophile et ses potes...

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

Il faut à la vache le lion tout proche pour mériter le joli nom d'antilope.

Un peuple heureux n'a pas besoin d'humour.

En matière d'esthétique, il n'y a de raison que venant éclaircir des instincts.