10 poètes à Lexikopoleio, le 23 mai.

BRÈVES

N°153 Juin 2016

Qui a dit que la traduction n'enrichissait pas son homme ? Côté sous, évidemment, mieux vaut devenir banquier ou plombier, mais il est d'autres richesses plus subtiles, rencontres, apprentissages, moments de bonheur. Nos dix jours passés en Grèce ont bien rempli cette cagnotte immatérielle.

La maison qu'on nous a prêtée pour trois jours dans un coin perdu de l'île d'Eubée, avec son jardin de rêve donnant sur la mer, nous la devons au fils d'un des poètes que j'ai traduits. Ces personnes remarquables et délicieuses venues s'ajouter au cercle de nos amis, c'est la traduction qui les a menées jusqu'à nous.

Oublions un instant les malheurs de la Grèce, qui n'en finissent pas. Dans les rues d'Athènes, détournons les yeux des miséreux — pas tous immigrés — qui font la manche ou fouillent les poubelles. Les amis nous font fête. La librairie Lexikopoleio, dont Odile et Yannis ont fait l'un des lieux les plus chaleureux de la ville, consacre au Miel des anges deux belles soirées : l'une avec dix poètes sur les soixante qu'accueillera l'anthologie Poètes grecs du 21e siècle, l'autre avec quatre nouvellistes des Nouvelles fraîches. Salles combles.

Les Grecs nous disent que le stress de la crise détériore les relations humaines ; inversement, les effusions, les embrassades entre amis, me semble-t-il, sont parfois plus démonstratives qu'avant. Est-ce un phénomène international, ou un moyen pour les Grecs de conjurer l'épreuve, de se tenir chaud ?

Le beau métro d'Athènes n'a pas encore eu le temps de vieillir. Dans plusieurs stations, le premier jour, on y entend la musique de Brahms, et dans l'immeuble du quartier de Pangràti où nous avons loué un studio, l'ascenseur diffuse en boucle le finale de la Neuvième de Beethoven. L'Occupation allemande est moins brutale qu'en 1940.

Retour en France avec la quarantaine de livres offerts par divers auteurs, 50 kg de bagages à nous deux, et un sacré retard dans les affaires courantes. D'où volkovitch.com repoussé au 4 juin.

10 poètes à Lexikopoleio, le 23 mai. |

Sur Boussole de Mathias Enard (Actes Sud), je serai aussi bref que le livre est long : à Vienne, de nos jours, un musicologue orientaliste se pinte à l'opium, erre dans ses souvenirs, remâche ses amours impossibles avec la superbe et surdouée Sarah, médite sans fin sur le thème des rapports entre Occident et Orient, étale son érudition prodigieuse au fil d'interminables phrases brinquebalantes, et l'on regrette que l'opium ne l'endorme pas plus tôt... Ce déballage torrentiel, clinquant et vain a tellement bluffé ces messieurs-dames du jury Goncourt qu'ils lui ont décerné leur Prix — pour se donner l'air intello sans doute. Quant à moi, je me suis enlisé après cent pages, au quart du livre, épuisé d'avance face à la masse compacte qu'il me fallait encore traverser. À vingt ans, quand rien ne m'effrayait, quand les frimeurs littéraires m'impressionnaient encore, j'aurais tenu cent pages de plus, peut-être.

Contre ma tendance à trop snober l'actualité, je fais un effort : en l'honneur du prochain Euro qui va se tenir en France, voici Football de Jean-Philippe Toussaint, chez Minuit.

Que ceux que le foot insupporte se rassurent : il s'agit moins d'un ouvrage sur ce sport qu'un livre de Toussaint, auteur hautement recommandable quel que soit le sujet. Pas vraiment fanatique de football, il n'en aborde pas ici l'aspect technique, voire sociologique, mais voit en lui une expérience esthétique et plus encore. Il comprend que les mots puissent «saisir son mouvement, caresser ses couleurs, frôler ses sortilèges, (...) [parler] de sa fluidité et de l'élasticité des flux et reflux des vagues offensives et défensives...», mais la magie du match de football, c'est avant tout cette victoire qu'il offre (provisoirement) sur le temps. Le football est un «monde abstrait et rassurant», «nous sommes, le temps que dure la partie, dans un cocon de temps, préservés des blessures du monde extérieur, (...) où le temps véritable, le temps irrémédiable qui nous entraine continument vers la mort, semble engourdi et comme anesthésié.» Et quelques pages plus loin : «C'est peut-être là l'enjeu secret de ces lignes, essayer de transformer le football, sa matière vulgaire, grossière et périssable, en une forme immuable, liée aux saisons, à la mélancolie, au temps et à l'enfance. (...) Je fais mine d'écrire sur le football, mais j'écris, comme toujours, sur le temps qui passe.»

Court, digressif, imprévisible comme les évolutions d'un ballon, Football n'est sans doute pas le chef-d'œuvre de son auteur, mais les quelques pages très fortes qu'il contient ne raviront pas seulement les toussaintolâtres.

Elle est choute la chatte... |

Les volkonautes connaissent depuis longtemps Jean-Pierre Martin, ses essais aussi brillants que profonds (sur Michaux, Céline, Orwell, Queneau...) et ses récits autobiographiques aussi délicieux qu'émouvants. Les quelques vies qu'il a vécues avant d'enseigner en fac (gauchiste établi en usine, baba cool en Auvergne, pianiste de jazz, etc.) lui ont fourni une matière abondante et variée, en attendant ce nouvel épisode de la saga : La nouvelle surprise de l'amour (Gallimard).

C'est l'histoire d'une nouvelle vie — une de plus. Rien à voir avec Marivaux et ses amours complexes : la passion racontée ici est franche et sans détours. À l'âge où d'autres se rangent des voitures — dans le domaine amoureux du moins —, notre homme s'éprend d'une jeunesse, lui qui auparavant avait plutôt un faible pour les «soleils couchants». Jusqu'alors, «avec chaque femme je changeais. On peut même dire que je m'améliorais. Que chaque femme contribuait à me perfectionner. Que chaque rencontre, m'ouvrant à un monde nouveau, me faisant découvrir une autre potentialité de moi-même, bouleversait mon goût, mes certitudes, mes croyances.» Mais voici le parfait amour, et l'ivresse de ce bonheur fou verse sa lumière sur ces pages, les rendant parfois carrément lyriques. «Eva est ma messagère. Eva m'a été envoyée. Eva m'a fait advenir à nouveau. Grâce à elle, je vis une deuxième vie.» Le JPM d'avant, qui l'eût cru, c'était donc une simple chrysalide, et la voici qui devient papillon !

Un livre sur le bonheur, quoi de plus délicat, de plus périlleux ? Le bonheur du lecteur, on le sait, exige épreuves, douleurs et catastrophes. Qu'on se rassure : ce tableau idyllique n'est pas sans ombres. Heureux amant, heureux père, l'auteur doit affronter la réprobation diffuse de la société : faire des enfants à soixante ans passés, ce n'est pas dans les usages. «Je dérange l'ordre des choses. On me réprouve au nom de la morale. Je ne suis pas à ma place.» Le réprouvé ne se laisse pas faire : «Une révolte de jeune homme s'est emparée de mon corps vieillissant. (...) La paternité tardive a réveillé en moi le guerrier.» Mais «Je dois entrer d'abord en guerre contre moi-même. Il me faut commencer par tuer intérieurement la tentation de la mélancolie», l'angoisse face à la mort qui se rapproche. Telles sont les ombres qui donnent au livre tout son relief, sa pleine charge d'émotion. Et si l'on n'éprouve pas nécessairement, après la lecture, la tentation d'imiter l'auteur, on se dit du moins qu'à tout âge, par amour ou (pourquoi pas ?) par autre chose, une nouvelle vie est toujours possible.

En effeuillant la marguerite... |

Virage à 180° avec le très sombre Les invécus, roman d'Andréas Becker à La Différence.

Un homme jeune en voiture écrabouille un vieil homme qui sortait sa poubelle. Lui-même est indemne — en apparence. En fait, c'est le roman tout entier qui explose, avec scènes dans le désordre, récurrentes mais différentes, personnages qui changent d'apparence ou de nom, qui meurent et reparaissent, dans une sorte de magma narratif tournoyant, de torrent effervescent où le gore se mêle au sordide, où le monde réel, telle une marée, nous inonde puis nous abandonne, tour à tour étouffant et fuyant.

«Suis un œuf, quelque chose comme un œuf, peut-être sans forme distincte, pas de limite entre ce moi et le monde alentour, le monde des beaux immeubles et des gratte-ciel, des voitures électriques sans émission de carbone, le monde des centrales nucléaires et des déchetteries à ciel ouvert, plaies béantes de nos vécus. J'ai une pitié ovale de moi, du petit menteur que je suis devenu. Non, je ne m'appelle pas Marvolain ni Vertiqual. Je me suis trouvé un nouveau nom : le Bénéficien. C'est comme si j'étais né invécu. Aucune réalité ne s'accroche à moi. Autour de moi une mélancolie grisâtre semble exister. Je ne suis pas comme un œuf. Je ne me distingue en rien de la grisaille autour de moi. Sur moi, tout glisse, comme des petites gouttes de pluie d'automne, qui mouillent, qui n'apaisent pas, mais qui mouillent. Je trouve maintenant ridicule d'avoir dit je suis un œuf. Ne me croyez pas. Autour de moi, le grisâtre pue comme pue un œuf pourri, je suis un œuf pourri.»

Le pitoyable héros, après avoir tué, se fait tuer à son tour (si j'ai bien compris) et fait l'amour à la morgue avec une morte. L'auteur vomit violemment son époque, elle le lui rend bien. Il vomit jusqu'à ceux qui la vomissent. Il rudoie aussi la langue, forcément. Il en fait trop l'animal, il passe les bornes, on peste, on veut lâcher ce bouquin mais il ne nous lâche pas, on continue, on est forcé d'admettre qu'il a un sacré talent le forcené et que ce bouquin-là est de ceux qui comptent.

James Salter, qui nous a quittés l'an dernier à quatre-vingt-dix ans, n'est pas pour moi une découverte. J'ai lu deux romans de lui, dont son chant du cygne, Et rien d'autre (All that is), évoqué ici même il y a deux ans. C'était somptueux, mais Salter se montre encore meilleur dans ses nouvelles. À preuve Dusk (American express, en Points Seuil).

Quel conteur ! Élégante, ramassée, fluide, la narration chez lui a une façon inimitable de glisser, avec ses ellipses vertigineuses et ses ralentissements voluptueux.

Dans «Le voyage en Italie», deux yuppies jouent à Jules et Jim avec une jeune femme et c'est magique, alors qu'il ne se passe pas grand-chose.

«I thought I'd like to see Spoleto.»

«Sure. Where is it ?» Frank said. He had his hand on her knee and was rubbing it with the barest movement, as one mignt a dozing cat.

The countryside was flat and misty. They were leaving the past behind them, unwashed glasses, towels on the bathroom floor. There was a stain on his lapel, Frank noticed in the dining room. He tried to get it off...

— J'aimerais visiter Spoleto.

— Bien sûr, répondit Frank. Où se trouve ce patelin ?

La main posée sur le genou de la fille, il le frottait presque imperceptiblement, comme on pourrait caresser un chat endormi.

La campagne était plate et embrumée. Derrière eux, ils laissaient le passé, des verres sales, des serviettes sur le carrelage de la salle de bains. Dans le restaurant, Frank remarqua une tache sur le revers de sa veste.

Ces petits détails sans cesse, dont on devine qu'ils servent à quelque chose, mais quoi ?

Le sommet, c'est sans doute «Akhnilo», très étrange histoire : un homme psychiquement fragile est réveillé la nuit par un bruit venant d'une maison voisine, un appel semble-t-il, un message. Il saute dehors par la fenêtre, s'approche...

Le lecteur français, hélas, reste un peu à l'écart de la fête. La traduction très consciencieuse, trop sans doute, a le pied lourd et atténue en partie l'enchantement.

James Salter (1925-2015) |

Pas terrible non plus, quoique signée d'un nom connu, la traduction d'Un couple d'écrivains, brève nouvelle de Raymond Chandler publiée à part autrefois par un groupement de libraires et tirée au sort par Carole. Rien à dire de ces quelques pages, dont le grand mérite est de m'avoir fait acheter les romans de Chandler, en v.o. et v.f. Affaire à suivre...

Tire m'en un autre, Carole...

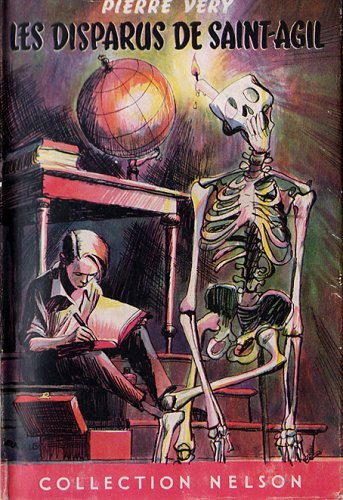

Tiens, un numéro de la revue Europe, en 1982, consacré à Pierre Véry.

Pierre Véry (1900-1960), qui s'en souvient ? On connaît encore, à la rigueur, les films tirés jadis de ses romans : Les disparus de Saint-Agil, Goupi mains rouges ou L'assassinat du Père Noël. Mais il a écrit bien d'autres bouquins d'aventures ou de mystère, tous imprégnés délicieusement d'insolite, de poésie et de l'émerveillement propre à l'enfance — il n'a jamais quitté la sienne. Il avait, dit François Raymond dans une fine analyse du roman Les quatre vipères, «l'art d'allier le maximum de fantaisie et l'indispensable rigueur».

L'hommage de la revue Europe, à vrai dire, s'adresse avant tout aux fans de Véry, dont je fais partie. Il m'a mis l'eau à la bouche, me donne envie d'aller fouiner dans je ne sais quelles brocantes obscures où reposent Les quatre vipères, Pont-Égaré, Danse à l'ombre ou Monsieur Marcel des pompes funèbres.

L'un des trois Chiche-Capon. |

Côté polars français contemporains, nous accueillons Chantal Pelletier, l'un des grands noms du genre, avec Le chant du bouc, publié dans la Série noire en 2000 et désormais classique. Les coulisses du Moulin Rouge, Montmartre, ses derniers vieux rades et ses squats sordides, un flic au bout du rouleau, des flots de sang, des dialogues qui tuent, une louche de critique sociale, sans oublier le sexe, on retrouve là les principaux ingrédients du genre, mitonnés avec art. Tout cela noir et désespéré comme il se doit (le chant du bouc, étymologiquement, c'est la tragédie) — même si la fin laisse habilement planer un espoir de happy end, avec l'apparition rédemptrice (peu vraisemblable, mais qu'importe) de la souffleuse de verre :

«Anna soufflait dans une canne, gonflait lentement une boule de feu en une transparente bulle de lumière. Momo pensa que c'était ainsi qu'elle l'avait sorti de l'enfer pour l'illuminer, lui insuffler la vie. Ses cheveux flamboyaient dans l'incandescence qui jaillissait du four. Elle ne ressemblait pas à une femme, elle était loin des lisses brunettes de ses rêves, et c'était exactement pour cette raison qu'il l'aimait. Elle était beaucoup plus qu'une femme, elle était le monde entier maniant la terre, l'air, l'eau et le feu.»

On sent chez l'auteure, comme chez nombre de ses confrères et consœurs polaristes, la volonté d'ennoblir le genre, avec allusions intello (ici, Godard en superstar), brefs interludes lyriques ponctuant le récit, et ce leitmotiv du couple mort qui donne à l'ensemble une cohérence poétique et musicale. Tout cela rudement bien torché, décidément vive le polar.

Ambiance polar |

...au désert tournant mes brebis

écoutent calmes —

moi je me traduis la nuit au centre —

profond — je muterai après vous —

je galope encore sur le cheval —

(quelqu'un m'écoute même un seul) —

sous la montagne brûlante

je galope sous la révolution qui brûle —

je n'ai pas rendez-vous —

nous mutons dans le goût du brûlé que l'oreille entend —

ça crépite goûtons le crépité

sur la langue —

aurons la langue noire du pendu :

ne serons pas morts —

Pas facile, Sentinelle de Dominique Dou, poème d'une trentaine de pages aux éditions L'or des fous. J'avais lu naguère (cf. Brèves n°97) un autre de ses recueils, L'énergie de l'erreur, également difficile, mais qui m'avait déjà touché. Thème du nouvel opus : la mutation de l'espèce, annoncée par la sentinelle qu'est le poète. Je n'ai pas bien compris si cette mutation était un mal ou un bien, je n'ai pas compris un tas de choses, mais l'essentiel me paraît clair : il y a dans cette longue chevauchée de mots, haletante et tournoyante, où la langue se cabre et pourtant galope, une évidente sincérité, un souffle indéniable, un élan superbe.

Les extraits de carnets intimes qui éclairent la gestation du poème auraient gagné, je pense, à être réduites à l'essentiel et à se placer après le poème, et non avant. Quant à l'insupportable préface jargonnante qui le précède elle aussi («La sentinelle veille les sentes bifurquant, et il s'y agit de '' l'entendement des hommes '' où s'agencent/se désarticulent '' espoir et syntaxe '' dans la pensée en apnée. Comment préférer ce devenir-là à l'être-là ? Et si au-delà du devenir qu'est cette «purée analytique» et de l'être avec lequel, s'y opposant, ce devenir se compromet, et si, au-delà, ça promettait l'avenir comme bifurcation ? Serait-ce là la mutaison du monde sans mot ?»), tout compte fait, elle fait œuvre utile : une fois qu'on a lu ça, le poème semble soudain limpide, et plus vivant, plus charnel que jamais.

Tandis que Dominique Dou affronte l'avenir, Luc Leroi, le héros des BD de Jean-C. Denis, voyage dans le passé. Dans sa nouvelle aventure, Plutôt plus tard (Futuropolis), laissant à Tahiti sa vahiné chérie, il se retrouve on ne sait comment dans le Paris de la fin du XIXe siècle où il rencontre, ni plus ni moins, Gauguin !

Je ne me lasse pas des albums de Denis, de la rêveuse douceur qui les baigne, de leur héros lunaire entre Nerval et Little Nemo, de ces histoires où tout peut arriver, où l'extraordinaire semble naturel, où un admirable travail sur la couleur, ici plus que jamais, fond ensemble réel et imaginaire dans ses beiges, ses bruns, ses gris verts et bleus.

Paul et Luc |

Côté cinéma, quatre films seulement, tous beaux, originaux, mais pas d'immense coup de cœur.

Le Depardon nouveau, Les habitants, où le cinéaste fait dialoguer devant sa caméra diverses personnes qu'il a vues discuter dans la rue, aligne des tranches de vie passionnantes, dans la lignée de ses Profils paysans par exemple, et l'on se demande par quel sortilège il amène les gens à se livrer ainsi. Ils sont émouvants ces gens, même les connards. La gent féminine se sort nettement mieux de l'exercice que l'autre sexe, ce qui tend à confirmer mes observations personnelles, mais dans quelle mesure l'échantillon est-il représentatif ? Il faudrait davantage d'entretiens — au risque de lasser...

Dans la caravane magique. |

Queen of earth d'Alex Ross Perry, catégorie US indé, s'appuie sur un scénar intelligent et deux actrices épatantes, Elizabeth Moss et Katherine Waterston. D'où vient que devant ce film pourtant fort estimable, je n'aie pas éprouvé le même frémissement que devant The color wheel du même Ross Perry, le petit film fauché de ses débuts ?

Katherine, Alex, Elzabeth |

Le village de carton d'Ermanno Olmi (2011), où l'on voit un prêtre accueillir des immigrants dans son église désaffectée, est lent, hiératique, d'une grande élévation morale et d'une actualité brûlante. Une scène en particulier fait chaud au cœur, celle où le très vieux prêtre (Michael Lonsdale, saisissant) envoie balader un commissaire de police qui traque les réfugiés. Vu l'égoïsme crasse d'une majorité d'Européens, ce film, jusqu'ici passé inaperçu, risque d'attendre longtemps son public...

Ils campent dans l'église. |

Mademoiselle Else de Paul Czinner, adapté d'une nouvelle d'Arthur Schnitzler en 1928 et longtemps oublié, récemment restauré sur DVD, nous émeut comme tous ces films qui étant muets semblent venir d'une préhistoire, d'un autre monde. Une jeune femme, pour sauver son père endetté, doit se montrer nue à un vieux richard, et elle en meurt. Le récit, démarrant doucement, finit par atteindre dans les dernières scènes, où le visage bouleversé de l'héroïne (Elisabeth Bergner) hante l'écran, une intensité prodigieuse.

Elisabeth Bergner |

En allant au SEL l'autre soir assister à la retransmission en direct, depuis la Scala de Milan, de La fille du Far West de Puccini, nous pensions rigoler un brin — pensez, des cow-boys qui chantent en italien sur une musique ringarde !

Erreur : la partition de cet opéra de 1913, sans casser la baraque autant que son contemporain le Sacre du printemps, n'est pas le mélo kitsch et sirupeux qu'on attendait, mais une œuvre dense, forte et même audacieuse ; on ne s'ennuie pas, on se régale d'un bout à l'autre, qui l'eût cru ? Et Ricardo Chailly est au pupitre.

Une version plutôt cinématographique... |

Lorsque s'efface la magie des livres, de l'image ou des sons, réapparaît cette étrange actualité où nous devons patauger, où tout paraît sens dessus dessous : cette fin de printemps diluvienne aux allures d'automne ; ce gouvernement de gauche qui s'enferre dans sa politique de droite ; nos policiers tabasseurs, tabassés à leur tour, qui pleurnichent ; le dictateur d'Ankara qui reproche à nos maîtres leurs brutalités policières, enfantines à côté des siennes ; ces donneurs d'alerte persécutés comme des criminels, eux qui seront honorés plus tard, une fois morts, comme les sauveurs qu'ils sont.

Mieux vaut en rire, avant que l'indignation nous étouffe.

Les 11 et 12 juin, le Miel des anges sera en Ardèche, à Alboussière, au domaine du Trouillet où l'infatigable Roberta Petrini organise le festival Origines, tout un mois de manifestations autour de la Grèce.

Et le 1er juillet, nouvelle livraison sur volkovitch.com, avec Villard, Carrère, Laget, Heaney, Walser, Aymé, Saint-Marcoux !

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

Celui dont le nom est prononcé, celui-là vit.

Le merveilleux nous enveloppe et nous abreuve comme l'atmosphère ; mais nous ne le voyons pas.

Comme le ver luisant, chaque chose et chaque être irradient éternellement une faible lueur pour ceux qui se donnent la peine de chercher.