Socrate.

BRÈVES

N°152 Mai 2016

On lit de moins en moins, on publie de plus en plus. Un vrai déluge. Une bonne partie de ces livres publiés, y compris par de grands éditeurs, n'aurait pas dû l'être, alors qu'il est d'autres ouvrages, excellents parfois, qui dorment dans les tiroirs de leurs auteurs, ou que ceux-ci publient eux-mêmes artisanalement pour un petit cercle d'amis.

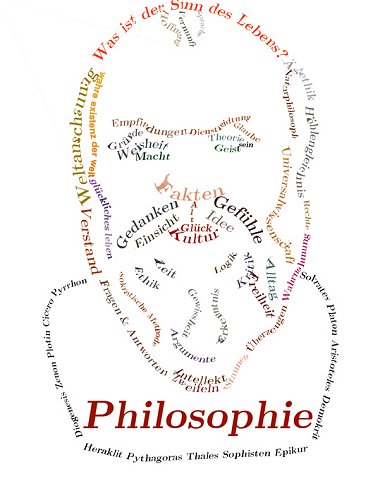

Je reçois de Jean-Pierre Richard (non, pas le critique, pas le traducteur, mais le philosophe, avec qui j'étudiai jadis) un tel ouvrage sans éditeur intitulé Le plaisir de la pensée. Titre qui me provoque, s'agissant d'une discipline, la philo, qui fut toujours pour moi une terre étrangère, où j'affrontai jadis de rudes crapahuts. L'auteur, lui, évolue dans la pensée avec une aisance et une félicité qui me rendent jaloux. Loin de nous asséner un système rigide et grinçant, il nous propose une suite de brèves méditations plus ou moins liées entre elles, sous forme de promenade sinueuse, dans des sentiers souvent peu fréquentés, faisant halte au passage chez des stars (Descartes, Spinoza) ou des philosophes un peu oubliés (Maine de Biran, Amiel, Guéroult, Lagneau...), montrant du doigt ici ou là, dans les notes, des chemins de traverse, et l'on sent bien, vu l'abondance de ces notes (textes et notes sont imprimés dans le même corps), que cette pensée voudrait se déployer en tous sens.

Pensée en liberté, pointue sans aucun doute (je dois m'accrocher par moments), mais exprimée sans arrogance, avec une simplicité souriante, à l'image de l'ami Richard. Une pensée ouverte aux autres arts, que nourrissent et illustrent les musiques et les lectures bien-aimées de l'auteur, et qu'éclairent de belles images, comme «cette forteresse de verre sans ombre ni reflet» qu'est l'Éthique de Spinoza, que remonte cependant «un courant polémique, tel un mascaret».

Il est évidemment fâcheux que ce Plaisir de la pensée n'ait pas la diffusion qu'il mérite ; mais son côté confidentiel, dans un sens, ajoute un charme à la lecture : on croit entrer dans une maison pleine de livres et d'objets aimés, que fait visiter, rien que pour nous, un hôte chaleureux.

Socrate. |

Je n'ai jamais rencontré Michel Deville, mais à force de voir et revoir et aimer ses films — tous disponibles en DVD (sauf un) dans une édition exemplaire, où il les commente délicieusement —, j'ai l'impression d'avoir en lui un vieil ami.

On connaît moins le poète, qui accompagna longtemps le cinéaste et maintenant poursuit seul son chemin, puisque Deville, hélas, ne tourne plus. Il nous donne aujourd'hui son douzième recueil et annonce le treizième. Édition confidentielle, là aussi. Deville pratique, à vrai dire, une poésie aux antipodes des sentiers battus de l'avant-garde, alternant vers libre et formes fixes, une poésie joueuse, plaisantine, affectionnant jeux de mots et acrobaties verbales, avec dans ce nouvel opus, intitulé Keske tu lis (Elefilm), des clins d'œil à Allais, Desnos, Prévert et d'autres du même calibre.

«Je rêve d'une poésie / Débarbouillée, toute simplette, / Juste un p'tit brin de fantaisie...» Cette absence de prétention affichée n'empêche pas les ombres de mélancolie et les touches de gravité secrète, témoin «Je n'ai plus que mes rêves, / hélas, je n'en fais plus». Le sommet du recueil, à mon sens étant le litanique «D'autres alternances» où notre civilisation se voit résumée,

Godard ou Truffaut,

Molière ou Marivaux,

La certitude ou l'hypothèse,

La débauche ou l'ascèse,

Rungis ou les Halles,

Balzac ou Stendhal,

Orly ou Roissy,

Le Diable ou le Messie,

(...)

Le sprint ou le marathon,

Aristote ou Platon,

Le Quai d'Orsay ou Charenton,

La fesse ou le téton,

Le thon à l'huile ou le baryton,

Le chien méchant ou le chaton...

dans une suite d'oppositions d'une verve vaguement inquiétante à force, comme chez Perec.

Comme dans le poème ci-dessus. |

J.-B. Pontalis, je l'ai croisé une fois. Il ne s'est pas montré follement sympathique, mais peu importe : ses livres, eux, le sont. Frère du précédent (Folio), l'un des tout derniers, pourrait bien faire partie des meilleurs. Pourtant le thème, a priori, n'a pas de quoi bouleverser un fils unique : l'auteur se penche sur la relation entre deux frères, qui lui tient à cœur pour des raisons personnelles. Entre son frère aîné et lui, ce ne fut pas simple (ce doit l'être rarement), au point que l'autre, depuis longtemps disparu, reste malgré tout présent et pesant. Ce qui donne au livre une intensité particulière : l'auteur, dans son grand âge, lutte ici avec un fantôme qui restera éternellement jeune jusqu'au bout ; il lutte pour y voir clair, pour mettre un peu d'ordre en lui, car s'il est brouillé avec son frère, en lui aussi c'est brouillé.

Si les livres de Pontalis nous touchent à ce point, ce n'est pas seulement pour leur richesse humaine, fruit de toute une vie passée à écouter celle des autres (il était, on le sait, psychanalyste) ; ni seulement pour leur écriture d'une finesse, d'une vivacité rares (un analyste qui écrit sans jargon, quel bonheur !). C'est que ces textes indéfinissables, entre essai et récit, ne sont pas des blocs immobiles, ils se font sous nos yeux, se cherchent, structurés malgré tout mais en même temps flottants, dérivants, tâtonnants, pinceaux de lumière dans le brouillard.

Dans celui-ci on rencontre du beau monde, de Caïn et Abel à Patrick et Rudy Modiano en passant par Louis XIV et Monsieur, les frères Goncourt, les frères Van Gogh, les frères Proust, des personnages de Maupassant et Stevenson et de nombreux anonymes, dont ceux-ci, dans une page qui me ravit par ses images, sa syntaxe et sa ponctuation :

«Une maison indivise les a à jamais divisés. Une sorte de guerre a éclaté, guerre d'abord insidieuse, à peine marquée par quelques incidents de frontières avant d'être ouvertement déclarée comme se déclare une maladie couvée pendant des années et puis, un jour, elle est là, omniprésente, occupant tout le corps, tout l'esprit, implacable dans les ravages qu'elle produit.»

Caïn tue Abel. |

Pierre Girard, je ne ferai jamais sa connaissance lors d'une visite à ma famille suisse : il a quitté Genève et ce bas monde il y a soixante ans. Depuis, ce bas monde l'ignore, à part les éditions de l'Arbre vengeur et quelques aficionados, dont je fais partie. Conquis par Monsieur Stark, je récidive et plus encore avec Othon et les sirènes, roman ou novella plutôt paru en 1944. Un jeune homme dans une pension de famille, une femme attirante et mystérieuse, un autre homme, trois fois rien comme intrigue, mais dès la première page, quel festival, quel régal !

Deuxième séjour du narrateur à la pension :

C'était presque le même automne, quand je souffrais à cause de Maritza. Je voyais alors, comme à présent, la vigne vierge tapisser la villa gothique du monsieur qui achète tant d'instruments à vent, et, entre deux maisons, le léger bouleau découpé sur le ciel et qui me semble au seuil de la Russie. Les Anglais et les chats se croisaient sur le trottoir, sans paraître s'apercevoir, mais s'estimant réciproquement en secret. L'eau chaude faisait toujours le même bruit d'express ou de sous-marin, dans les appartements. Et comme je connaissais toutes les ressources de la pension Rothmeer, toutes les armes dont on peut y disposer contre le chagrin, je ne réussis pas trop mal, grâce à mon expérience, à tempérer l'amertume que m'avait laissée le départ de Jessica.

On trouve là l'essentiel de Girard : l'œil et l'imagination également vifs, le sourire doux-amer, la pointe de farfelu, la légèreté, le raffinement, l'élégance. Cet homme sait enchanter le réel, faire d'un banal essayage de robe une page d'anthologie, masquer sous des dehors frivoles une implicite profondeur. Patrick Baud, dans son épatante préface, salue chez lui l'art de faire «sentir l'opacité secrète des choses, [de] saisir l'inépuisable subtilité des sentiments» ; il voit en lui l'héritier de Giraudoux, Larbaud, Jean-Paul et Wilde. Le lecteur, de son côté, se sent déchiré entre le désir de tout dévorer au plus vite et celui de faire durer le plaisir. Maritza, Jessica, Christophora, Anaïs, restez encore un peu ! Arbre vengeur, donne-nous l'intégrale de Girard !

La Pochothèque du Livre de poche a rassemblé en deux volumes les Romans et nouvelles d'Arthur Schnitzler : 2000 pages en tout, cette fois c'est du copieux. Je choisis dans le tome II trois longues nouvelles, écrites dans les années 20, présentées comme des sommets de l'œuvre.

«La nouvelle rêvée» : un jeune médecin bien installé dans l'existence, sortant subitement du droit chemin, vit une nuit très érotique tandis que sa femme restée seule fait des rêves non moins sensuels.

«Mademoiselle Else» : pour sauver son père de la ruine, une jeune fille est obligée de se montrer nue à un homme riche, ce qui l'amène au suicide.

«L'appel des ténèbres» : un homme peu à peu gagné par la paranoïa tue son frère puis se supprime.

La psychologie, à en croire certains, c'est ringard ; les écrivains sont invités à ne pas en faire. Je n'ai jamais compris cet ukase imbécile, et encore moins en lisant Schnitzler, qui nous livre là pour notre enrichissement et nos délices les plus fines analyses qui soient du psychisme humain, les sentiments les plus mystérieux, les plus contradictoires, les plus changeants. La sexualité s'y donne la part du lion. À Vienne en 1920, Freud n'est pas loin.

Chacune des trois nouvelles enregistre impressions et pensées avec une sensibilité de sismographe, chacune marche vers l'abîme avec une perfection de mécanisme bien huilé, et c'est troublant jusqu'au vertige, éblouissant jusqu'au malaise. «La nouvelle rêvée» a inspiré Eyes wide shut de Kubrick. «Mademoiselle Else», monologue intérieur, prend la forme d'un immense tumulte, d'un étourdissant tourbillon. Quant à «L'appel des ténèbres», la plus dérangeante des trois (il y aurait, pour un peu, de quoi faire basculer un esprit fragile dans la folie !), on s'étonne de ce que Pontalis ne l'évoque pas : la relation d'amour-haine entre deux frères y prend des proportions terrifiantes.

Arthur Schnitzler (1862-1931) |

Félix Fénéon, tout comme Schnitzler, fait partie pour moi de ces noms dont on entend dire tant de bien qu'on se répète pendant des dizaines d'années, Faudrait tout de même que je m'y mette.

Anarchiste dans sa jeunesse, dreyfusard, critique perspicace, laudateur de Rimbaud, Mallarmé, Laforgue, Apollinaire et des Impressionnistes alors qu'ils étaient inconnus ou moqués, Fénéon n'a écrit que des textes brefs que je découvre dans un vieux volume Gallimard de mes parents, collection blanche, papier jauni, réunissant sur 500 pages des articles et notules consacrées à des écrivains et des peintres et les célèbres Nouvelles en trois lignes, suite de faits-divers rapportés avec une concision maximale. Les articles, étrange mélange de direct et d'alambiqué, associent fulgurances et néologismes agressifs. Dans une page prise au hasard, voici une «chronique nuncupative», une «sigillaire influence», une «terre novale», des «exaltations acescentes», de «labiles chansons», une «lypothimie» et le verbe appéter. Monocle, col dur, orchidée à la boutonnière.

Fénéon est par ailleurs capable d'écrire aussi bien qu'il pense, témoin ce lumineux paragraphe :

Plus d'un chemin mène au chef-d'œuvre. Si Renoir a peint, c'est d'abord qu'il aimait les jeunes seins et les fleurs et leur voulait rendre un culte. Au contraire, si, pour Cézanne, la peinture n'avait pas préexisté au monde des apparences, il ne se fût jamais avisé qu'il existât des femmes, des pommes ou une montagne Victoire.

Saluons aussi l'élégante aisance de l'auteur dans le maniement du sarcasme :

Ce n'est pas sans ennui que M. Jean Larroque [auteur de La plume et le pouvoir au XVIIIe siècle] a pu lire, et si consciencieusement, tous les ouvrages publiés pendant un siècle ; cet ennui, il a pensé qu'il ne devait pas le supporter seul.

Quant aux «nouvelles» (au sens journalistique), elles me laissent absolument froid. Quel dommage ! J'aurais tant voulu tresser à cet homme fort sympathique une couronne sans la moindre épine !

Félix Fénéon, 1890 |

Dans le choix de ses lectures, tout le monde peut se tromper.

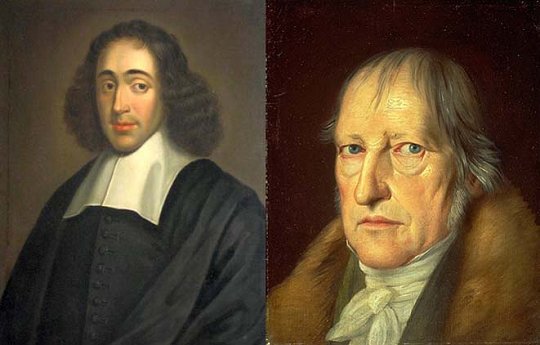

Jean-Bernard Pouy, pourtant, ce n'est pas rien. J'ai aimé La belle de Fontenay, polar solide, savoureusement anar, et plus encore un machin échevelé, déjanté devrait-on dire car il s'agit de vélo, titré Cinq nazes vu que ça se passe à Saint-Nazaire, ville hors du commun. Pouy devant figurer dans l'hommage au polar en cours ici-même, j'avais sélectionné, pour la poésie de son titre, Spinoza encule Hegel (Folio policier).

D'abord, ce n'est pas un polar. Ça se passe dans une France du futur, dévastée par on ne sait quel cataclysme, livrée à des bandes armées shootées aux drogues et à l'ultra-violence. On se bastonne et on s'étripe à toutes les pages, on fout le feu à l'Assemblée nationale, on se saoule de mots, l'auteur visiblement s'éclate grave, mais moi je descends du ring avant la fin, assommé, asphyxié par tant d'étouffante frénésie, de verbosité déchaînée. C'était à l'origine un private joke entre Pouy, alors prof, et ses élèves, il y a vingt ans. Son premier livre publié. Un hommage fantasmé, halluciné, exacerbé au passé soixante-huitard de l'auteur. Quel ex-mao maso a eu l'idée d'exhumer ce texte si forcé, si faux, aujourd'hui si cruellement ridé ?

Je sauverais quelques passages peut-être, comme celui-ci, et encore pas entièrement :

Je voulais juste m'intégrer à ce grand principe de plaisir qui déferlait sur Paris. Aucune soif de pouvoir ne m'habitait, mais une faim insatiable de syntagme. Je me suis viré de la Radio, bandes d'enfoirés visuels, et j'ai essayé de retrouver ces potes qui parlaient avec moi, dans le chaud cocon du gauchisme confortable d'avant le merdier, d'abolition du salariat, de valeur d'usage, de potlatch, de Cronstadt, de Makhno, de marchandise, de spectacle, bref, de tout, de rien, de la vie.

J'apprécie pleinement, cette fois, les milliers de litres de peinture rose largués sur le Sacré-Cœur, «meringue maléfique qui trônait au-dessus de Paris».

Spinoza et Hegel |

Côté grec, Ça va aller, tu vas voir de Chrìstos Ikonòmou, sorti en mars chez Quidam, a déjà inspiré des commentaires louangeurs, ceux notamment d'Ulysse Baratin (En attendant Nadeau), Cathy Garcia (La cause littéraire), Valérie Nigdélian (Le matricule des anges), William Irigoyen (La cité, magazine suisse) et Nikola Delescluse (Radio Campus Lille), tous excellents juges. La grande presse nationale, elle, prend son temps, comme à l'époque où Le Monde saluait les Grecs dans le numéro du 15 août.

Nikola Delescluse est le seul des cinq à évoquer l'autre grande publication grecque de ce printemps, Avant que la ville brûle, de Cosmas Polìtis. On le sait d'avance, hélas : ce grand classique contemporain, qui fait revivre la ville de Smyrne disparue, ne trouvera pas son public, l'éditeur n'ayant pas les moyens de s'offrir une attachée de presse. Or sans ces dames à la voix de sirène, les critiques restent sourds, et les livres, tels des éléphants sans cornac, s'égarent et meurent dans la nature.

Attachées de presse courtisant l'Éditeur |

Grèce toujours : deux nouvelles publications.

D'abord, un polar. Non, pas un nouveau Màrkaris, pas encore, mais le tout premier polar grec — nous dit-on —, publié en 1928 et signé Paul Nirvanas (un pseudo). Loïc Marcou, spécialiste du polar hellène, a eu la bonne idée de le traduire sous le titre de Psychiko et les éditions Mirobole celle de le publier.

Polar bizarre en fait : il y a un meurtre, un coupable découvert à la fin, mais pas d'enquête, le livre décrivant les efforts d'un jeune oisif un peu timbré qui veut, pour devenir célèbre, se faire accuser de ce meurtre dont il n'est pas l'auteur. «Les frontières entre la fiction et la réalité s'étaient peu à peu brouillées dans son esprit de sorte que, souvent, il n'arrivait pas à savoir lui-même s'il était un personnage de cinéma ou un homme de chair et d'os.» La réalité va le rattraper durement.

Trame originale, roman original aussi en ce que son héros n'a rien de sympathique. Nirvanas nous tricote là-dessus un récit réjouissant, à l'humour grinçant, où la dérision côtoie l'absurde et la folie, et qui m'évoque par moments Le peintre et le pirate de Còstas Hadziaryìris, chef-d'œuvre du genre. On rencontre dans Psychiko des personnages hautement pittoresques, il y a même un peu de sexe pointant le bout de son nez — autant qu'il était permis en cette époque pudique.

Mais voici une Grèce plus attendue avec Le komboloï des îles, aux éditions du Tourneciel. Un bel album, images et textes dialoguant. Mer Égée, vagues, voiles, oiseaux, arbres, maisons, chapelles, on connaît tout cela, mais les photos de Philippe Lutz ont une présence intense, et le noir et blanc, dont nous perdons peu à peu l'habitude, sert mieux tout compte fait la splendeur des lieux que l'indigestion de bleu devenue monnaie courante. Quant aux poèmes d'Albert Strickler, d'une brièveté de haï-ku,

Salive encore au mufle

Le Blue Star Ferry

Meugle à chaque escale

Sa hâte de retrouver

La mouvante mangeoire

De la mer

ils accompagnent parfaitement, tantôt unisson, tantôt contrepoint, le chant des images.

Image qui chante. |

Poésie encore, grâce à Carole, tireuse au sort mensuelle, dont la main fut heureuse une fois de plus : voici la Ballade de la geôle de Reading, dans un tiré à part de la Pléiade Oscar Wilde, que dirigea le très regretté Jean Gattégno.

Je relis avec émotion ce récit d'un séjour en prison et d'une pendaison, que Wilde écrivit après avoir lui-même croupi dans les geôles de son pays. Victoria la mal-baisée, lesbienne refoulée, haïssait l'homosexualité avec une frénésie médiévale ou ayatollesque. Le chef-d'œuvre de Wilde paraît d'autant plus poignant lorsque connaissant le reste de son œuvre légère, étincelante, on plonge dans ce chant funèbre qui en est le contraire absolu.

Je lis gorge serrée cette longue plainte aux cadences et aux rimes lancinantes comme un glas, en me demandant avec angoisse ce que le traducteur pourra sauver de cette magie sonore, desservi qu'il est par une langue notoirement désarmée face à l'anglais.

We were as men who through a fen

Of filthy darkness grope :

We did not dare to breathe a prayer,

Or to give to our anguish scope :

Something was Dead in each of us,

And what was Dead was Hope.

Ce qui donne :

Nous étions tels des hommes tâtonnant

Dans un immonde marais noir ;

Nous n'osions pas murmurer de prière,

Ni donner cours à notre angoisse ;

Une chose était morte au fond de nous,

Et cette chose était l'Espoir.

Mission accomplie. Le traducteur, Paul Bensimon, a judicieusement desserré le carcan rythmique, passant de 8 et 6 syllabes à 10 et 8, et maintient la cadence tout du long — c'est l'essentiel ; il préserve la rime dès que possible, ici par exemple, et surtout ses vers ont de l'aisance et du souffle. Le texte français est un poème. Travail d'orfèvre, chapeau l'artiste !

Oscar Wilde en 1893... |

Au cinoche, quatre très bons moments.

Quand Jacques Tourneur nous décevra-t-il ? Dans le genre du western où on ne l'attend guère, Le passage du canyon (1946) nous ravit par son scénario et ses personnages fouillés, ses paysages somptueux et sa mise en scène virtuose comme toujours. Le public a boudé jusqu'à aujourd'hui ce qui mériterait de figurer parmi les grands classiques du genre.

Pas encore gentils à l'époque, les Indiens... |

La légende du saint buveur, qu'Ermanno Olmi tourna chez nous en 1988, n'a pas non plus déplacé les foules. Adaptée d'une nouvelle de Joseph Roth, cette histoire terrible d'un clochard alcoolique se déroule dans un Paris étrange, intemporel, avec une non moins étrange douceur, qui met le spectateur en état de légère ivresse.

Le domicile du héros. |

Une petite ville de province, l'ennui, la solitude, une femme plus très jeune qu'on suit on ne sait pourquoi, trois jeunes filles craquantes, d'autres personnages brindezingues, un scénar astucieux avec renversement spectaculaire : c'est Rosalie Blum, comédie avec juste ce qui faut d'amertume et de tendresse, premier film tout frais sorti signé Julien Rappeneau. On se régale. Remettez-nous ça, jeune homme.

Kyan Khojandi, Noémie Lvovsky, Alice Isaaz |

Oserai-je l'avouer ? Notre grand moment cinématographique du mois ne nous vient pas d'un chef-d'œuvre chiadé genre Antonioni, Bresson ou Resnais. C'est un objet plutôt foutraque, filmé à la va comme je te pousse, en caméra cachée parfois, que les dignes notables du Masque et de la Plume ont accueilli en se pinçant un peu le nez. Mais oui : Merci patron ! de François Ruffin ! Le petit film fauché dont on ne s'attendait pas à ce qu'il fasse un malheur !

Est-il besoin de résumer ? Ruffin lui-même, directeur de la très combative revue Fakir, dévoile les méthodes brutales du businessman milliardaire Bernard Arnault et se paie le luxe de filouter le filou grâce à un savant coup monté.

C'est une charge violente contre le néo-libéralisme, qui montre crûment les malheurs et la misère des victimes dudit. Mais la charge est menée sans tristesse ni colère apparentes, sur un ton allègre, amical — jolie trouvaille. Cet humour potache, cet air joyeux ont un sens, ils sont une arme efficace. C'est David qui part en rigolant dézinguer Goliath — un David sans fronde, non-violent, armé de sa seule astuce. Et le côté bricolo de la mise en scène est lui aussi parfaitement adapté au sujet, à cette forme-là de combat.

À la fin de Merci patron ! comme à celle de Demain, les spectateurs applaudissent. Ils éprouvent, je suppose — ceux que les agissements de nos maîtres révoltent un peu plus chaque jour, et qui se sentent impuissants —, le même soulagement, la même euphorie, qui ne viennent pas seulement d'une revanche fantasmée du pauvre sur le riche : ce film envoie un petit rayon d'espoir, il donne le courage de se battre, il fournit des armes. Merci Ruffin !

Autre point commun avec Demain : les gens filmés ici sont beaux — d'une beauté certes pas hollywoodienne, une beauté du dedans, une chaleur humaine. Seul le milliardaire a une sale tronche, glaciale, et des yeux morts.

François Ruffin chez Serge et Jocelyne Klur. |

Ce film est donc à l'origine du mouvement spontané venu récemment éclairer notre nuit. L'avenir appartiendrait-il à ceux qui se couchent tard ?

J'entends bien toutes les réticences exprimées à l'encontre de la Nuit debout : elles montrent assez combien cette forme de lutte originale est menaçante pour ceux qui cherchent à nous soumettre. Tout ne me plaît pas dans ce qui se mijote place de la République, je déplore par exemple qu'une poignée d'excités aient accueilli rudement Finkielkraut — même si les discours de la star des médias sont bien plus violents et pernicieux que leurs invectives.

La presse de droite n'attendait que ça pour déblatérer. Mais quant à nous, la Nuit debout est pour Carole et moi un réconfort profond. Quoi qu'il arrive par la suite, quelque chose a bougé, un jalon est posé.

Ce qui me paraît précieux, en particulier, c'est la non-violence d'une majorité dans ce mouvement. Une non-violence que certains dédaignent et bafouent, hélas.

L'art du slogan, c'est là qu'il se trouve... |

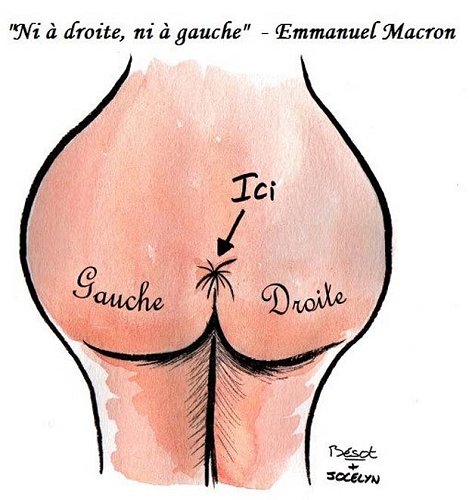

Encore un mot de politique — mais non, je ne fais pas de politique : j'essaie de me comporter en citoyen, c'est tout, et tant pis si cela paraît désuet. Ces derniers jours, donc, notre presse moutonnière nous a bassinés avec le show ringard d'un golden boy de la politique (cf. image ci-dessous), la mort d'un chanteur sur le retour nommé Prince je crois et autres fariboles, histoire d'amuser le tapis, tandis que se déroulait en douce une catastrophe universelle : le vote par les députés européens d'une directive scélérate protégeant le secret des affaires.

Les seuls à voter contre, les seuls un peu honnêtes ? Les écolos et le Front de gauche, comme toujours...

Le commentaire à ce sujet de l'humoriste Nicole Ferroni, dont j'ignorais tout, est un grand moment jouissif à ne pas manquer. Il se trouve sur youtube. Merci à elle ! Sa verve ravageuse est un baume très doux pour certains cœurs meurtris.

C'est bien souvent derrière l'humour potache... |

Pour se laver de toute cette boue dégoulinant d'en haut, un peu de belle zizique. Benjamin Britten, eh oui, comme le mois dernier. Il faut dire que sa Symphonie pour violoncelle et orchestre est quelque chose à part.

Écoutez Pieter Wispelwey et le Flanders Symphony Orchestra dirigé par Seikyo Kim.

.......................................................................................................................................

Chouette, non ? Je n'ai rien contre les pièces qui se déroulent de façon linéaire comme il se doit, mais j'ai un faible pour celles, plus rares, qui bougent différemment. Celle-là, qui en plus d'être par nature assise entre deux chaises, mi-symphonie, mi-concerto, me donne par moments l'impression d'avancer à peine, de rester en suspens — alors même qu'il s'y passe plein de choses. Par quels moyens ? Je ne suis pas musicologue. Je désespère de comprendre pourquoi.

En juin ? On parlera de Toussaint, de Martin, d'Enard, de Frankel, de Salter, de Chandler, de Pelletier, de Véry, de Denis, de Dou, de Viélé-Griffin, quelle salade !

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

Il n'y a pas de haine sans peur. La haine est de la peur cristallisée, le dividende de la peur, de la peur objectivée.

La cruauté est le lot ordinaire de tous les pouvoirs qui tombent.

Je croyais que le grade donnait de l'autorité — il en ôte.