Après 1905, avant 1917.

BRÈVES

N°151 Avril 2016

Qui dans ce pays connaît Mikhaïl Ossorguine ? Trop rouge au goût des Russes blancs (ses activités révolutionnaires lui valurent l'exil entre 1905 et 1917) et trop blanc pour les rouges (dénonçant les excès de la révolution, il fut exilé derechef par les nouveaux tsars), il se trouva rejeté par les deux bords à cause de cela même qui appelait admiration et sympathie.

Son Histoire de ma sœur, récit autobiographique, lu il y a sept ans (cf. Brèves n°60), s'est effacé de ma mémoire aussi totalement qu'injustement, honte à moi, mais je ne risque pas d'oublier son roman Témoin de l'Histoire, aux éditions L'âge d'homme, traduit par Any Barda. Cela commence dans la Russie de la fin du XIXe siècle, dans une campagne idyllique où une douce fillette pleure la mort cruelle de son petit chien, et cela se poursuit au siècle suivant, à Saint-Pétersbourg où l'enfant devenue adulte prend part aux attentats meurtriers commis par ses amis révolutionnaires avant d'être arrêtée, de croupir en prison puis de s'évader.

Le hasard (autrement dit la main de Carole, à l'occasion du tirage au sort mensuel) a bien fait les choses : non seulement Témoin de l'Histoire est un roman beau et fort, mais pour décrire le terrorisme révolutionnaire, l'auteur trouve la bonne distance. Sans pour autant excuser les meurtres, il s'efforce de comprendre ces terroristes-là et les rend plutôt sympathiques, au point de susciter en nous, en ce moment surtout, un vague malaise — même s'il y a un monde entre les jeunes idéalistes russes d'il y a cent ans et nos sinistres petits connards djihadistes.

Adepte de la mesure et de la demi-teinte, ce qui n'est pas le meilleur moyen de remuer les foules, attaquant les autorités avec moins de rage déclarée que d'ironie froide, Ossorguine est aussi l'un des Russes qui dépeignent le mieux l'immense nature de son pays, sans doute à cause qu'il en fut séparé. L'âme russe respire largement dans son livre, au début et à la fin surtout (la campagne ayant ici le premier et le dernier mot), et certaines pages panthéistes coulent avec l'ample lenteur d'un grand fleuve. Le train traverse l'Oural :

«Tout ce qu'il y a sur terre est magnifique et précieux : tout naît de la terre, tout en vient : les arbres, les fleurs, les brillants, le platine, le marbre, tout ce qui est vivant comme tout ce qui est considéré comme ne l'étant pas. Les rails courent au-dessus des sources de la vie et de ses innombrables richesses, la terre frémit et dans ses entrailles frémit aussi le minerai de fer et le charbon, se brise le jaspe diapré, grossissent et s'arrondissent les gemmes de malachite, s'amoncellent les couches de mica qui se transforment en argent, s'émiette l'éclat du plomb.»

Chose bizarre, l'éditeur, en 2001, conserve l'habitude ancienne de franciser les noms, si bien que Mikhaïl est rebaptisé Michel, comme si les Russes aujourd'hui publiaient des livres d'Ivan Ivanovitch Sartre.

Après 1905, avant 1917. |

À la même époque à peu près, vers la fin des années 20, D.H. Lawrence écrivait ses chefs-d'œuvre. Le renard et L'étalon m'ayant mis en appétit, je ne pouvais en rester là, et voici donc la troisième de ses meilleures novellas, La vierge et le gitan.

Une jeune femme qui se morfond chez son père ecclésiastique dans un coin lugubre des Midlands, entourée de femmes non moins lugubres et courtisée par des garçons insignifiants, rencontre enfin des personnages différents, un gitan surtout, plein de charme, qui l'attire, elle s'éveille à la vie et l'on se dit allons bon, ce cher D.H. va nous refaire le coup de lady Chatterley, eh bien non : il y a là en effet une variation de plus sur son thème favori, mais l'histoire ne se déroulera pas comme prévu. Lawrence invente une fin proprement géniale, spectaculaire, débordante, qui réussit l'exploit d'être à la fois malheureuse et heureuse, n'en disons pas plus.

L'opposition entre sédentaires et nomades a rarement été aussi bien décrite, la petite vie étroite de la bourgeoisie anglaise aussi cruellement raillée, et aussi brûlante l'aspiration à la liberté, à la vie, à l'amour.

Voici l'héroïne et sa sœur, au tout début, admirablement saisies :

Grandes, minces, le visage frais et naïf, et pourtant si sûres d'elles-mêmes, sans doute trop, elles étaient terriblement anglaises dans leur arrogance d'écolières. Elles paraissaient tellement libres, alors qu'en réalité, elles étaient secrètement confuses et entravées. Elles se voulaient hardies et originales, mais en fait, elles restaient conventionnelles, prisonnières de portes fermées au fond d'elles-mêmes. Elles ressemblaient à de jeunes et hardis voiliers prêts à s'échapper du port pour gagner la haute mer de la vie. Alors qu'en réalité, elles n'étaient que deux pauvres embarcations sans gouvernail, qui cabotaient d'un ancrage à l'autre.

L'héroïne, elle, va évoluer. Son rêve :

Vivre dans un campement, habiter une roulotte, et ne jamais mettre les pieds dans une maison, ignorer ce qu'est une paroisse, ne jamais poser les yeux sur une église. (...) Si les gitans n'avaient pas de salles de bains, au moins, ils n'avaient pas d'égouts. Ils vivaient à l'air frais. Au presbytère, l'air n'était jamais frais. Et dans l'âme de ceux qui y vivaient, l'air était tellement confiné qu'il empestait.

Comme toujours, Lawrence insiste, martèle certains mots, chacune de ses phrases est anormalement intense, obsédante comme le désir lui-même. Désir le maître-mot ici sans doute. Cette phrase prononcée par l'un des personnages résume le livre tout entier :

Je crois (...) qu'il n'y a rien de plus beau que le désir. Quiconque en ressent est un roi, et moi, je l'envie plus que tout autre !

Il existe au moins trois traductions de ce bijou. J'ai dans les mains celle de Marc Amfreville, au Bruit du temps. Un peu explicative peut-être pour mon goût, elle n'en est pas moins d'une extrême probité.

The Virgin and the Gypsy, film de Christopher Miles (1970) |

Jean-Patrick Manchette, lui, je m'en souviens bien. Nada ne m'a pas transporté jadis, mais il faudra y revenir, et Le petit bleu de la côte ouest, lui, plus récemment, a fait tilt.

Troisième rencontre : Ô dingos, ô châteaux ! Côté dingos, en effet, ça pullule : un millionnaire pas mal givré ; une jeune femme tout juste sortie du cabanon et un gamin caractériel grave, tous deux kidnappés, puis poursuivis par une bande de chtarbés, dont un tueur malade qui dégueule sans arrêt ; des péripéties folles et sanglantes qui foutent le bordel dans la France glaciale des années 70, l'un des sommets du livre étant une fusillade en plein Monoprix, temple de la consommation triomphante. L'auteur, comme son tueur, ne cesse de vomir sa bile ; ancien militant d'extrême gauche, il n'a pas perdu sa rage contestataire, qu'il canalise dans une écriture dépouillée jusqu'à l'os mais toute vibrante, dans la ligne des Hammett et des Chandler d'antan. Sans cesser d'être du Manchette :

Se rhabiller ne la calma pas.

Elle enfila un collant fumée, un short pistache, une sorte de T-shirt long, orangé. Elle arpenta la pièce et les muscles de ses jambes jouaient superbement. Elle alla se regarder dans le miroir de la salle de bains pour se consoler.

Je vous baise tous ! déclara-t-elle.

Le carrelage était tout ricanant de haine. Julie avala quatre Tofranil avec quinze centilitres de scotch. Elle frissonna.

— Brrr ! fit-elle.

Je repense à l'admiration d'Echenoz pour Manchette ; je vois de mieux en mieux quel pollen l'un a pris à l'autre pour en faire son miel à lui.

Ô dingos, ô châteaux ! illustré par Tardi... |

Manchette nous a quittés bien trop tôt, à 53 ans, et Pierre Autin-Grenier s'est barré lui aussi avant l'heure, il y a deux ans, sans m'avoir laissé le temps de faire sa connaissance en vrai, le salopard. Nous nous écrivîmes et c'est tout.

Je ne suis pas un héros, Toute une vie bien ratée, L'éternité est inutile : c'est là, selon moi, qu'il a donné son meilleur, qu'il est devenu l'un des plus grands, c'est ce qu'il faut lire et relire de lui en priorité, ne serait-ce que pour apprendre à écrire.

Un tout petit livre de lui vient d'atterrir ici, publié en Belgique par les Carnets du Dessert de Lune, dont le titre Le poète pisse encore dans son violon, dépeint le bonhomme aussi parfaitement que les trois susnommés, avec son auto-dérision joyeusement désabusée. Il contient une quarantaine de très brefs aphorismes, pirouettes légères, jeux sur les mots, qui plus d'une fois invitent à la méditation, exemple :

Trop faibles

pour nous défendre,

nous passons à l'attaque.

On en lira d'autres au fil de ces Brèves.

Le grand Autin-Grenier est resté dans la pénombre, tandis que le très bon Rambaud étincelle sous les feux de la rampe. Sa chronique en plusieurs volumes du règne de Nicolas Ier, notre précédent président, ayant réjoui les foules, il s'attaque à l'actuel dans son François le Petit, chez Grasset. André Ribaud avait ouvert la voie jadis, qui racontait de Gaulle dans un magistral pastiche de Saint-Simon ; côté pastiche saint-simonien, Rambaud ne vaut sans doute pas Ribaud, il pratique plutôt un semi-pastiche par intermittences, et cet ouvrage d'un surdoué polygraphe n'est pas exempt de menues facilités. Mais ne chipotons pas ! On rencontre là des merveilles, au fil des pages, par éclairs.

Dès qu'il passe du récit au portrait, Rambaud sort ses griffes et crache le feu. La volée qu'il inflige à «l'archidiacre Wauquiez», par exemple, est terrifiante, à l'image du personnage. Non moins saisissant, le «père Philippot» en vampire cauteleux, tandis que l'abbé Buisson complète le saint trio :

L'abbé Buisson était un petit homme effilé, nu de crâne et sans perruque, à mine de fouine, à physionomie d'esprit, qui était en plein ce qu'on appelait un faucon. Tous les vices combattaient en lui à qui en demeurerait le maître. Ils y faisaient un bruit et un combat continuel entre eux ; mais l'ambition était son dieu ; la perfidie son moyen. Il excellait en basses intrigues, il en vivait, il ne pouvait s'en passer, mais toujours avec un but où toutes ses démarches tendaient, avec une patience qui n'avait de terme que le succès. Il passait ainsi sa vie dans les sapes. Le mensonge le plus hardi lui était tourné en nature avec un air simple. Il avait de l'esprit, assez de lettres, d'histoire et de lecture, force envie de s'insinuer, mais tout cela gâté par une fumée de fausseté qui sortait malgré lui de tous ses pores.

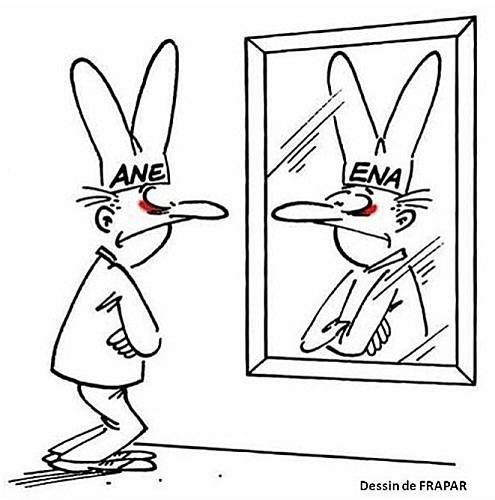

«M. de la Corrèze», devenu François IV, en prend lui aussi pour son grade, avec sa bonhomie de surface et sa dureté au fond. Et les énarques donc, qui «sortaient d'un moule unique», «se reconnaissant comme les membres de la secte», et qui, éloignés des soucis de nous autres simples mortels, «ne savaient guère écouter, ne l'ayant jamais appris»...

Nul n'échappe au jeu de massacre, et c'est pour nous une consolation très douce, quoique insuffisante, de voir», aussi cruellement, aussi justement mis à nu, ces tristes personnages «qui, poussés par les événements, ne se hissaient point à leur portée.

Mais se regardent-ils seulement ? |

Gilles Lapouge écrit beaucoup lui aussi, des livres, des articles, et l'âge ne le ralentit pas. Il sera bientôt centenaire comme le fut son ami Nadeau. Des amis, il en a eu des tas (Lacan, Pivot, Giono, Bouvier, Lacarrière...), des tas de souvenirs aussi, il aime raconter les uns et les autres, il raconte comme d'autres respirent. Ce qu'il dit du voyage («Le voyage ne commence qu'une fois terminé. Le voyage n'existe pas. Il n'est que son propre récit») vaut pour le reste.

Son nouveau livre, En toute liberté (Le passeur), mêle souvenirs et réflexions diverses sous la forme d'un abécédaire, de Amado Jorge et Amazonie à Voyage et Western en passant par Âne, Jeux d'enfants, Lumière, Pirates, Rien, Utopie et Vitesse. La formule de l'abécédaire, qui évite la pesanteur et le compassé du développement linéaire, convient au tempérament de Lapouge, à son écriture en sauts et gambades. Chacun de ses livres a quelque chose d'allègre et de souriant, sa prose avance d'un bon pas, andante giocoso, toute imbibée d'humour, et celui-ci ne dépare pas la collection.

Olivier Rolin, je l'aime aussi, depuis longtemps. Je n'aime pas autant tous ses livres, car en cherchant toujours de nouvelles formes il prend des risques, mais j'ai adoré autant qu'admiré la plupart de ceux que j'ai lus. Il vient d'en sortir deux très différents, mais également mémorables.

Veracruz d'abord, chez Verdier. Un récit de cent pages à peine, ou plutôt quatre récits racontant la même scène vue par ses différents protagonistes : trois hommes autour d'une femme trop désirée. Plus un narrateur amoureux de cette même femme, qui l'a perdue et qui reçoit ces récits par la poste. Ils sont bien différents ces cinq-là, ils s'expriment chacun à leur façon, mais derrière les variations de surface la voix qui s'élève est à chaque fois la même, portée par un déchaînement de passion, de désir violent, une voix d'une intensité, d'une véhémence telles que la prose des romans habituels est à celle-ci ce que le théâtre est à l'opéra.

Je sais que je suis belle. Belle comme unie idole aztèque, une déesse d'obsidienne. Belle comme un couteau. J'ai payé pour le savoir. Affûtée comme un couteau, aussi. Je déteste cette beauté que j'observe dans le miroir. Est-ce que c'est moi, cette beauté ? Ou bien une chose posée sur moi, comme un fard, un masque ? Une malédiction ? Mais si je ne suis pas elle, qu'est-ce que je suis, alors ? Je l'aime aussi. Je m'aime et je me hais. Je possède, je suis deux choses, ma beauté et ma haine. Pures l'une et l'autre, parfaites, effrayantes. Deux faces d'une lame. Je veux les voir, je les verrai morts, tous, barbouillés de leur sang.

Ah, si le mot grandiose n'était pas si galvaudé...

L'auteur de cette «performance stylistique», de ce «conte au bord du fantastique», de cette «rêverie romantique»... |

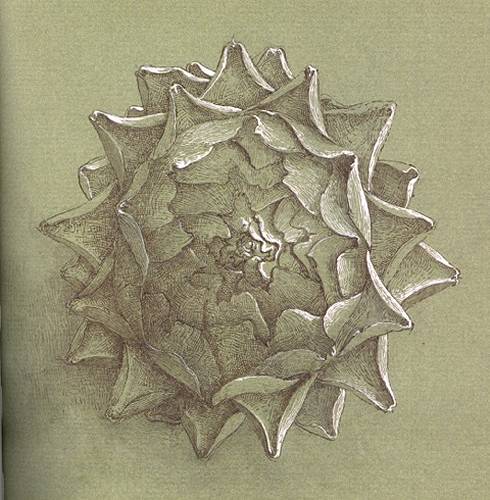

Il y a dans ce Veracruz un emportement, une brutalité familiers aux lecteurs de Rolin (Olivier). Mais ceux-ci le savent : cet homme est imprévisible. Tantôt gesticulant, le voilà immobile soudain, patiemment penché sur ce qu'il y a de plus humble : des animaux (oursin, mouches), des végétaux (artichaut, girolle, patate germée), des minéraux (galet). Tous observés avec respect, traités «avec le soin qu'on porte aux personnes», dit l'auteur. Comme le fit Ponge ? Oui, mais mieux encore peut-être. (En osant écrire ceci, on frémit d'un tel sacrilège.) Avec autant d'amour que de minutie, d'imagination que d'érudition. La pomme de pin, l'os de seiche et les autres sont plus que jamais eux-mêmes, bien que transfigurés.

L'huître est exquise :

«Si certains théologiens de bas étage ont prétendu trouver dans la régularité des formes de la Nature une preuve de l'existence de Dieu, alors l'huître atteste qu'il n'existe pas, ou bien qu'il a été vaincu par Satan.» Chacune ayant une forme bien à elle, unique, tout comme l'être humain et lui seul, «elle est notre double infernal, un avatar grotesque».

Autre morceau de bravoure : la cétoine, «parfaite petite machine», «idole forestière, goutte d'absinthe, pierre ornant la parure de la grande druidesse Norma».

Cela s'appelle À y regarder de près, proposé par le Seuil en grand format avec des illustrations discrètes et élégantes dues à Erik Desmazières.

L'artichaut réinventé. |

Autin-Grenier :

Le lézard et moi

nous entendons bien

il ne fait quasiment rien

et moi le reste.

Et aussi :

Invité à dîner chez des amis,

je regarde d'abord le plafond

pour savoir si,

les conversations s'embourbant

dans l'inutile et le dérisoire,

je pourrai me pendre.

Du nouveau côté grec.

D'abord, à La Différence, un roman de Mèlpo Axiòti (1905-73), militante communiste chassée de Grèce, réfugiée à Paris après la guerre. République-Bastille, très autobiographique sûrement, fait alterner le présent d'une difficile adaptation à la France et un passé grec terrible : sait-on que 300 000 Athéniens moururent de faim pendant l'hiver 1941-42 ? Le Paris exsangue de 1947 paraît luxueux à l'exilée, c'est tout dire.

Texte poignant par l'intensité des malheurs de l'héroïne, attachant de par la fraîcheur de son regard (esprit libre, elle fut très tôt suspecte auprès de ses chefs staliniens), texte étrange aussi du fait de son inachèvement (son auteur ne le publia pas et l'oublia dans une valise), du fait enfin qu'il fut rédigé, on ne sait pourquoi, directement dans notre langue. Constellé d'images insolites, le français vacillant de la romancière-poétesse, où maladresses et trouvailles poétiques se confondent, où l'on devine derrière les mots la présence de l'autre langue tel un fantôme ou un corps sous un drap, ce français bricolé est une expérience rare et un charme de plus.

Au loin l'hiver écumait comme une grande colère. Les nuages descendaient et s'asseyaient sur les vagues, et là le monde se terminait. (...)

Paris c'est un tatouage, un tatouage gravé sur les mamelles du cœur. (...)

L'air était suspendu entre les nuages et la terre ; et là il attendait patiemment. Le silence passait dans tous les coins des rues, comme les fantômes qui passent à midi juste, chaque jour, dans les pays très chauds, et rendent muet le monde.

Comme c'est dur de vivre, et dur d'aimer. Elle tombe amoureuse d'un Français, mais...

...Quand elle était avec lui, elle voulait lui parler, et finalement elle ne lui disait rien. D'autres fois elle lui parlait quand elle était toute seule, dans sa chambre, elle lui parlait seule dans la rue, ou avant de s'endormir le soir. Et puis d'autres fois, elle reprenait la conversation quand elle le rencontrait, à l'endroit juste où elle l'avait laissée quand elle parlait toute seule, et lui alors n'y comprenait rien.

La Différence a publié un autre roman d'Axioti, antérieur, autobiographique lui aussi, roman révolutionnaire pour l'époque sur les plans politique et formel. Nuits difficiles, devenu un classique en Grèce, est traduit par Mireille Brugeas.

La jeune Melpo en 1910. |

Ce que j'ai à dire de Ça va aller tu vas voir, de Chrìstos Ikonòmou, que j'ai eu la chance et le bonheur de traduire, se trouve dans MADE IN GREECE, où l'on peut lire la première nouvelle du recueil et ma postface. Avec ce livre extraordinaire, aussi bouleversant par l'écriture que par le contenu, Ikonòmou prend place auprès de Koumandarèas, Sotiropoulos et Zatèli dans la collection grecque des éditions Quidam, la plus belle de France actuellement.

Né en 1970. |

Marseille, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, l'Écosse, le mois de mars du traducteur s'est passé en voyages avec les auteurs grecs dans sa valise. Cette expérience enrichissante (au sens figuré) est évoquée dans le JOURNAL INFIME («VRP»).

Au Marché de la poésie de Bordeaux, je suis assis à mon stand, parmi d'autres éditeurs, lorsqu'un homme se pointe une enveloppe à la main. Il s'appelle Christian Ducos, il est poète, il vient m'offrir l'une de ses œuvres. Une fois seul, j'ouvre Triptyque 2, mince plaquette, trois feuilles pliées en trois, trois poèmes sur chacune. Titre de la première : «Pomme entre nuage et rocher». Je lis le nuage :

dans le bleu miroitant des flaques

passant superbe

sans passé sans pensées

sans peau sans os

sans autre chair

que de l'eau et de l'air

Le reste est de la même eau : pureté, simplicité, plénitude.

J'écris à Christian Ducos :

«Je ne saurais expliquer le bonheur que m'a donné votre Triptyque 2, le sentiment d'évidence et la sérénité qu'il a fait naître en moi. Bien que je traduise de la poésie à tour de bras, j'ai souvent du mal avec elle, je l'avoue, mais cette fois la rencontre a été immédiate et profonde.»

Christian Ducos me répond que l'écriture de ce texte si bref lui a pris plus de deux ans, que chacun des poèmes est lentement passé d'une vingtaine de pages à quelques lignes.

Il s'édite lui-même à l'enseigne du Pauvre songe (www.lepauvresonge.com), où il accueille aussi deux poètes parmi les meilleurs, ses amis Laurent Albarracin et Jean-Paul Michel. Je commande quelques textes de lui, tous brévissimes. Dire un maximum de choses avec un minimum de mots, n'est-ce pas une bonne définition de la poésie, ou du moins de celle que je chéris ?

Je lis donc de lui deux méditations sur Rimbaud, Pour Rimbaud et surtout Le poème ou l'expérience de la soif, où le poète commente l'inépuisable «Comédie de la soif» ; puis, dans un premier Triptyque et L'état des lieux, je retrouve mon impression première : un dépouillement absolu, quelques mots seulement sur la page, parfois sans rapport immédiat, et le vide entre eux plein de choses non dites, comme un ciel étoilé. Ducos fabrique de la plénitude avec du vide et du simple à force de travail complexe, saisit le monde en douceur dans les filets ténus de ses poèmes, et nous offre, comme l'écrit si justement Albarracin, «l'ivresse des choses rendues à elles-mêmes».

Avec toutes ces allées et venues, comment trouver du temps pour le cinoche ? Trois films seulement ce mois-ci, mais rien que du bon.

D'abord, le premier long métrage d'Ermanno Olmi, Le temps s'est arrêté, 1959. Isolés l'hiver en montagne, deux gardiens de chantier que rien ne rapproche (l'un vieil ouvrier, l'autre jeune étudiant) vont peu à peu s'apprivoiser. Dans ce film fait avec trois sous, il ne se passe presque rien, tout tient par mille fins détails, par la justesse de l'observation, la fraîcheur (et la chaleur !) du regard.

Il tempo si è fermato. |

Nous avions beaucoup aimé, Carole et moi, Take shelter et Mud de Jeff Nichols, nous l'avons retrouvé tout entier dans Midnight special. Cette histoire d'un enfant aux pouvoirs supra-normaux que son père arrache aux griffes d'une secte et du FBI, Nichols la filme avec un mélange impressionnant de force et de subtilité, dans le scénario (cette façon d'informer à retardement) et dans la mise en scène. Même si l'on est en droit de trouver ratée la fin : on y voit ce qu'il faudrait juste entrevoir ou de préférence imaginer ; tandis qu'ici le film quitte le fantastique pour basculer dans le merveilleux, au détriment de son ambiguïté.

L'enfant prodigieux |

Bonheur d'un bout à l'autre, par contre, avec Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent, qu'ont déjà vu ou que verront tous les écolos et tous ceux qui vivent les yeux ouverts. Les nombreux documentaires montrant l'aujourd'hui de la planète, ses gâchis, ses pollutions, ses réchauffements mortifères, annoncent tous un demain catastrophique — réveillant l'opinion, mais sans la faire basculer encore. Demain, lui, recense les initiatives à même de ralentir, voire d'éviter la catastrophe. Les auteurs partent pour un grand tour du monde, nous faisant visiter les potagers urbains de Detroit, la ferme des permaculteurs du Bec Hellouin, San Francisco pour le ramassage des ordures, une école finlandaise, l'Islande et ses citoyens révoltés contre leurs dirigeants vendus aux banques, une entreprise française exemplaire à Lille, et bien d'autres lieux encore. On a beau être déjà informé globalement, le détail importe, le détail frappe, et quelle consolation de se dire que tout cela existe, que des petits groupes astucieux et décidés peuvent lutter contre les lobbies géants, que David peut vaincre Goliath !

Et puis les visages de tous ces gens sont beaux.

Demain, le livre. |

Sans tout à fait changer de sujet, un mot sur l'ACAT, ONG chrétienne contre la torture et la peine de mort (www.acatfrance.fr), dont l'action s'apparente à celle d'Amnesty International. L'ACAT vient de faire parler d'elle (mais pas assez !) en publiant un rapport sur les violences policières en France. Un rapport accablant sur les bavures meurtrières et la quasi-impunité des criminels en uniforme.

Alors quand les schmits viennent pleurnicher parce que des jeunes en colère leur ont cassé une vitre, on a plutôt envie de ricaner. Qu'ils s'estiment heureux de ne pas en subir davantage. Ils ont tout fait, ces derniers temps, pour se couper de la population. Ils sont là pour nous protéger, nous rassurer ? Moi, quand je les vois, j'ai peur.

Autin-Grenier :

— Retour de Chine, qu'est-ce

qui vous a le plus frappé là-bas ?

— La police.

En France, décidément, la peur est à l'affiche. Ils me terrifient, tous ces gens qui font dans leur froc devant une poignée de voyous aux actions meurtrières mais limitées, au lieu de craindre les hommes vraiment dangereux : ceux qui veulent que nous perdions notre âme en acceptant leurs lois préfascistes. Et ils me font vomir, tous ces gens dans toute l'Europe, qui débordent de trouille et de haine à l'idée qu'une poignée de réfugiés s'installe près d'eux.

Les Grecs, eux, qui n'ont plus rien, accueillent héroïquement ces sinistrés, sachant ce que malheur et pauvreté veulent dire ; eux-mêmes, il y a près d'un siècle, ont dû faire face à plus d'un million de déracinés. Quant à l'Europe bien nourrie, bouffie, égoïste, elle a perdu tout sentiment humain — sauf Mme Merkel, qui l'eût cru ? Les Grecs devraient se porter encore un peu plus mal pour qu'elle les traite humainement eux aussi, qui sait ?

Nous méritons de crever.

Europe, salope, comment fais-je pour t'aimer encore?

Dessin de Effie Xènou. |

Contre cette actualité nauséeuse, un bon remède fonctionne encore, une combinaison de trois ingrédients : bouquins, cinoche, zizique.

Ma découverte du mois : les quatuors de Benjamin Britten. Je connaissais le Britten des opéras, des mélodies, si expressif, adossé à des situations ou des mots ; je le voyais mal dans la musique pure. Eh bien ses Deuxième et Troisième quatuors m'enchantent. Ils rappellent un peu ceux de Chostakovitch : comme eux, sans violer profondément Euterpe, ils ne cessent d'inventer, de surprendre, on croit marcher dans une ville bien connue où l'on découvre des rues nouvelles.

Gonflés, ces quatuors, avec leurs longs mouvements lents extatiques, entrecoupés d'épisodes brefs, rudes, nerveux : le Deuxième (1945) s'achève sur un lento de dix-huit minutes, et le Troisième, plus gonflé encore, sa dernière œuvre, en comporte trois — au début, au milieu, à la fin !

Au programme d'avril, dans les prochaines Brèves, il devrait y avoir Pouy, Schnitzler, Fénéon, Pontalis, Richard, Girard, Linhart, Nirvanas, Lutz, Deville, Viélé-Griffin — quelle salade !

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

Écrire, c'est tenter de parler pour la première fois.

La poésie donne le plaisir de ne pas avoir à comprendre. (...) La poésie libère la mémoire, s'apprend par cœur, se lit moins qu'elle ne se boit.

Chaque siècle produit cinq ou six, sept ou huit, neuf ou dix rares vrais poètes, bien entiers.

D'autres poètes, moins vrais ne semblent que des morceaux d'un grand poète vrai, dispersé...