Jean Marais et Josette Day dans La Belle et la Bête de Jean Cocteau.

BRÈVES

N°150 Mars 2016

C'est devenu rituel : une semaine avant la fin du mois, je délaisse les Grecs pour m'adonner à un délice égoïste : l'écriture pour volkovitch.com. Mais cette année, pourtant bissextile, février fut trop court et trop plein d'interventions ici ou là, de commandes urgentes, de préparatifs divers, au point que l'infortuné site n'aura eu droit qu'à trois jours. Conséquence : ces Brèves le sont vraiment, pour une fois, car je m'en vais glisser trop vite sur certaines lectures qui méritaient plus d'attention.

Olivier Rolin par exemple, qui m'a reproché un jour de ne pas assez parler de lui — je le place pourtant parmi les plus grands —, Olivier Rolin sera au programme d'avril : après avoir glosé sur son récent Veracruz (Verdier), qu'il me tarde de lire, je dirai alors tout le plaisir que m'a donné son non moins récent À y regarder de près (Seuil), où il chausse les bottes de Francis Ponge, dans un sens, mais de façon tout à fait rolinienne, c'est-à-dire subtile, forte, éblouissante.

Peu de choses à dire, sinon du bien, de notre polar du mois : Un vent de cendres, de Sandrine Collette, paru en 2014 (Le Livre de poche). Il revisite, sur fond de vendanges en Champagne, le thème éternel de la Belle et la Bête en le détournant de façon cruelle. Après une terrible première scène, l'histoire avance en cahotant sur les chemins défoncés de l'angoisse et de la folie jusqu'à une fin aussi terrifiante qu'inattendue. Le monstre amoureux, défiguré au mental comme au physique, nous inspire autant de sympathie que de répulsion. Cette histoire saisissante, servie par une écriture sobre et tendue, met ce néo-polar hexagonal au même niveau que ceux de Marpeau, Mathieu ou Granotier précédemment savourés ici, et s'il ne donne guère envie de crapahuter dans les vignes en automne, il incite vivement à suivre la carrière de l'auteure.

Jean Marais et Josette Day dans La Belle et la Bête de Jean Cocteau. |

Un livre sur quoi j'aurais dû longuement écrire, c'est Archives du vent de Pierre Cendors, aux éditions du Tripode. C'est le cinquième roman, ambitieux assurément, de ce quadra encore très peu connu malgré quelques chauds admirateurs. Peut-être qu'en couchant mes impressions par écrit j'aurais su un peu mieux démêler l'admiration de l'agacement qu'ils m'inspirent ? On essaiera peut-être en avril.

«Il suffit de faire un peu attention pour se rendre compte que le corps du lecteur ressemble souvent, littéralement ou par métaphore, à son livre.»

Futé, non ? C'est Laure Murat qui le dit, et pour ce qui est de faire attention, elle s'y connaît. Après avoir publié quelques brillants essais, voilà qu'elle occupe ses trajets dans le métro parisien à repérer les livres lus par ses compagnons de voyage. Car certains d'entre nous lisent encore, eh oui, même si la lecture, de nos jours, tend à devenir une activité underground.

Qu'on ne me félicite pas : ce joli jeu de mots n'est pas de moi, mais d'elle, dans Flaubert à La Motte-Picquet, chez Flammarion. Un tout petit livre, trop petit, mais fin, drôle, délectable. Si la valeur scientifique de l'enquête est limitée — l'auteure en convient la première —, on se régale de cette virée sous terre, de la multiple comédie humaine qui s'y déroule, et j'ai parfois l'impression étrange que cette inconnue de moi part du texte que j'écrivis jadis, dans une autre vie ou presque, sur les passagers du métro, pour le prolonger, l'enrichir — comme un coureur prend le témoin des mains d'un autre.

Le meilleur du livre, cependant, se déroule sans doute à la surface, dans certaine page vacharde sur un écrivain à succès nommé Foenkinos (connais pas), et dans une autre, ébouriffante, à la gloire de Los Angeles.

Laure Murat cherchant à lire le titre du livre. |

Faut-il redire le bien qu'on pense des derniers livres de Jacques Géraud ? Oui, car après Proustites et Petits proustillants, Motodrome, nouveau fleuron des éditions de L'arbre vengeur, apporte (peut-être) une légère inflexion.

Le dispositif est le même, gros seau mots d'eau : une série de noms communs, d'ABLATIF à ZOB, chacun affublé d'une définition farfelue suivie d'un texte illustratif en forme de pastiche d'un écrivain célèbre, qui se trouve allègrement ridiculisé.

On peut goûter d'abord l'ingénieuse et envoûtante poésie de certaines définitions :

ESPERLUETTE. Attente impatiente d'un baiser approfondi.

GOSPEL. Dermatose infantile.

PALOURDE. Jeune personne en proie à l'anorexie.

TARABUSTER. Pétrir les seins d'une femme.

TINTINNABULER. Écrire les paroles d'un personnage dans un phylactère.

Les textes-pastiches, dont l'infortuné Proust n'est plus l'unique victime, s'ébrouent et se vautrent dans une pornographie débridée propre à réjouir les lecteurs bien nés, et l'ensemble peut fort bien passer pour une longue déconnade joyeuse, un canular défoulatoire. Sauf que...

Sauf qu'il y a, dans l'outrance frénétique de ces histoires, dans la reprise obsessionnelle du même scénario-catastrophe, avec métamorphoses, proliférations monstrueuses et dénouement violent, et dans le meurtre littéraire du père qu'elles réitèrent inlassablement, quelque chose de jouissif mais aussi, à la longue, d'inquiétant — comme les clowns du film de Fellini, qui en même temps font rire et font peur.

Allons, un peu de respect pour les ancêtres. Le tirage au sort mensuel m'amène le vénérable Chrétien de Troyes, l'un de nos premiers romanciers, star du XIIe siècle. Folio classique propose, sous le titre Romans de la Table Ronde, quatre histoires présentées et traduites en français moderne par Jean-Pierre Foucher. Si la première, Érec et Énide, laisse croire que ces foutus chevaliers n'ont que deux choses en tête à part l'amour : se battre et festoyer, le célèbre Lancelot le chevalier à la charrette est d'une autre profondeur ; l'amour y flamboie davantage, il s'y montre plus âpre et destructeur, et l'on y avance dans des forêts d'énigmes, que les brumes du temps épaississent encore. (Pourquoi, par exemple, les personnages — trouvaille très moderne — restent-ils si longtemps sans nom ?)

Difficile, malgré tout, d'adhérer pleinement à ces fragiles beautés anciennes, à cause d'un problème de traduction. En ces temps où très peu de gens savaient lire, les romans étaient rédigés en vers et récités, comme l'Iliade et l'Odyssée. On était dans l'oral autant que dans l'écrit, dans la poésie autant que dans la prose. La présente version, malgré de louables efforts, ne le fait pas suffisamment sentir. Son oscillation entre modernisation et archaïsme manque un peu de naturel parfois, et surtout elle choisit la prose, ne retrouvant que par à-coups l'envoûtant balancement des octosyllabes. D'où une lecture en montagnes russes. Exemple :

«Le chevalier à la charrette songe en homme qui n'a ni force ni défense envers Amour qui le gouverne. Il s'en oublie lui-même, ne sait s'il est ou s'il n'est point. De son nom il ne lui souvient. Ne sait s'il est armé ou non. Ne sait d'où il va (sic), d'où il vient. De rien il ne lui souvient, lors d'une chose, une seule chose et pour elle, il a mis en oubli toutes les autres. À celle-là seule, il pense tant qu'il ne voit rien ni n'entend.»

Il s'humilie par amour. |

Classiques toujours. Thérèse Raquin de Zola. Son premier succès, en 1867, avant Les Rougon-Macquart. Une histoire épouvantable : la jeune Thérèse croupit dans un environnement sinistre, elle fait tuer son lamentable mari par son détestable amant, et tout va de mal en pis jusqu'à la fin.

On croit le connaître, Zola, et pourtant il surprend toujours. Pesant, raide, systématique, brutal, il l'est ici comme par la suite, peut-être plus encore ; il se montre là tout entier déjà, avec sa croyance obstinée, monomaniaque en l'hérédité, ce destin du pauvre, qui transforme l'être humain en jouet de forces invincibles, en pantin impuissant. Mais ce côté forcené, frénétique, cette complaisance pour le sordide et l'ignoble (le mot revient ici comme un leitmotiv), donnent à Thérèse Raquin une force et un rayonnement extrêmes.

Thérèse découvrant le plaisir dans les bras de l'amant :

«On eût dit que sa figure venait de s'éclairer en dedans, que des flammes s'échappaient de sa chair. Et, autour d'elle, son sang qui brûlait, ses nerfs qui se tendaient, jetaient ainsi des effluves chauds, un air pénétrant et âcre».

Il y a là quelques scènes de lit torrides — enfin, pour l'époque — et d'autres, la remontée du noyé, d'une horreur frôlant le fantastique, olé !

Curieux tout de même, ce romancier résolument athée dont le roman met en scène les affres du remords et les rigueurs du châtiment avec un raffinement de cruauté digne d'un prédicateur intégriste.

Affiche italienne, 900 € sur eBay. |

Quelques années plus tard, ce cher Verlaine. Retourner à lui, c'est toujours un peu des vacances. Il ne fut sans doute pas génial comme son bien-aimé Arthur, mais quel charme ! Qui a caressé l'oreille aussi voluptueusement que lui ?

Cette fois je ne reviens pas aux sommets de l'œuvre, Fêtes galantes ou Romances sans paroles, mais à un recueil moins connu : Jadis et naguère (1884), foutoir où se côtoient poèmes de jeunesse et d'âge mûr, splendeurs et pacotille, à quelques vers d'intervalle parfois. Mais qu'importent les pas titubants du clochard des dernières années, ravagé par l'alcool et le tréponème : sur fond de fatras, les étincelles de beauté n'en brillent que davantage, et il suffit de quelques belles trouvailles, au tout début des «Loups» («les loups obliques», «aux pattes / Souples sur les cadavres mous»), pour sauver ce long pensum poussif.

On retrouve çà et là, dans des poèmes célèbres («Crimen amoris») et dans d'autres oubliés par la postérité, le grand Verlaine, ses audaces voluptueuses et ses savants mélanges de douceur et d'amertume. Dans «Circonspection», l'amour meurt si tranquillement :

Ne pensons pas, rêvons. Laissons faire à leur guise

Le bonheur qui s'enfuit et l'amour qui s'épuise,

Et nos cheveux frôlés par l'aile des hiboux.

On peut même se délecter de vers plus anciens, plus parnassiens, comme ceux d' «Allégorie» :

Despotique, pesant, incolore, l'Été,

Comme un roi fainéant présidant un supplice...

(...) rien qui plisse

Ou ride cet azur implacablement lisse

Où le silence bout dans l'immobilité.»

Le plus beau étant ces moments où la forme subtilement se déglingue, témoin le «Pantoum négligé» avec ses répétitions irrégulièrement tournantes, belles comme un kaléidoscope. Ou le fameux «Art poétique», où Verlaine se lance dans le vers impair — dont la boiterie semble atténuée, il est vrai, par un réseau de répétitions binaires, comme dans un reste de timidité. Ou «Crimen amoris», pièce hallucinée, avec ses alternances présent / passé hagardes.

Perec a-t-il connu «Intérieur», dont les conditionnels ébauchent un pastiche par anticipation des Choses ?

Verlaine sur son lit de mort, 1896. |

Dans ce bordel qu'est ma bibliothèque, retrouvé et rassemblé, dans le but de les lire un par un, des numéros de revue dont j'ignore tout, achetés naguère afin de faire connaissance.

Dans le n° 10 (hiver 2014) de Feuilleton, un dossier sur l'art et l'enfant (de beaux dessins d'enfants illustrent l'ensemble), plusieurs nouvelles étrangères, une surtout, la première que publia la canadienne Alice Munro : «Les dimensions d'une ombre». Elle justifie à elle seule l'achat du numéro. La traduction, signée d'un grand nom, sent un peu la naphtaline, mais l'original, quel ravissement ! On a du mal à croire qu'une débutante ait pu écrire un texte aussi surprenant, subtil, déchirant. Vite, la suite !

Les côtes d'Asie Mineure, appartenant à l'empire ottoman, furent longtemps habitées par de nombreux Grecs — Smyrne surtout, grande ville cosmopolite et brillante à l'égal d'Alexandrie ou Constantinople. En 1920, l'armée grecque envahit la Turquie, fut refoulée, tous les Grecs durent s'enfuir avec elle et la Grèce eut alors un million de réfugiés sur les bras. Quant à Smyrne, elle disparut dans les flammes. Ce qui l'a remplacé s'appelle Izmir, ville 100% turque sans âme.

Un livre grec, à la fois chronique et roman, fait revivre ce paradis perdu. J'ai longtemps rêvé de traduire Avant que la ville brûle, de Cosmas Polìtis ; grâces soient rendues aux éditions publie.net, le livre est désormais disponible en librairie, et l'on peut lire ici-même, dans MADE IN GREECE, un long extrait suivi d'une brève présentation.

Smyrne vers 1900... |

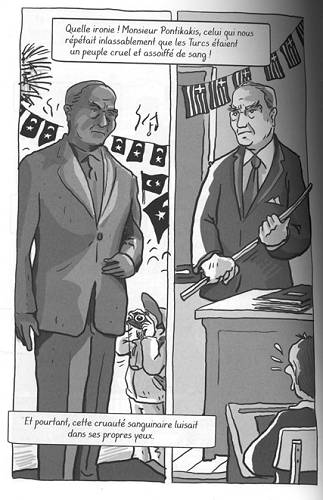

Avant ce que les Grecs appellent encore la Catastrophe, il y avait en Grèce d'importantes populations turques, qui en 1922, échange des populations oblige, durent s'exiler dans leur patrie officielle. Une BD grecque signée Soloup, Aïvali, publiée chez Steinkis, retrace sur 400 pages les déchirements croisés des deux communautés. Un Grec d'aujourd'hui visite Aïvali, la ville de ses ancêtres, un descendant des Turcs de Crète raconte les malheurs des siens, Grecs et Turcs se rencontrent et se parlent, c'est soigneusement documenté, louablement objectif, sobre mais plein d'émotion et de douleur. Et c'est passé inaperçu, comme la plupart des livres, pas seulement les grecs.

À gauche, la statue de Mustafa Kemal. |

Sacrée BD, qui ne cesse d'élargir son domaine ! Étienne Davodeau, l'un de ceux qui l'ont entraînée sur le terrain politique, récidive aujourd'hui avec le journaliste Benoît Collombat dans Cher pays de notre enfance, sous-titré Enquête sur les années de plomb de la Ve République. Sont visées les magouilles et les crimes du sinistre S.A.C. (Service d'Action Civique), bras armé des partis de droite post-gaulliens successifs. Politiciens et truands s'y côtoyèrent sans trop se cacher, les divers gouvernements de droite couvrirent les pires saloperies, avec pour apogée le meurtre du ministre Robert Boulin hâtivement maquillé en suicide. Il faut éviter de lire un truc pareil le soir au lit : le dégoût et la colère empêchent de dormir.

Pourquoi faire de cette enquête un récit graphique, alors que le dessin n'a pas grand-chose de spectaculaire à montrer, à part deux types traversant le pays d'un interviewé à l'autre ? Face à une caméra, certains témoins se seraient dérobés ; dans un livre, on aurait moins bien senti la lenteur, la difficulté de cette patiente recherche, le poids d'humanité de ces rencontres, on ne verrait pas les vieux visages de ceux qui vécurent ces drames oubliés et qui se confient enfin in extremis — ou se taisent.

Une enquête exemplaire. Une pierre blanche de plus au catalogue de Futuropolis.

François Loncle, ancien député socialiste, évoque le très droitier Robert Galey. |

Autre enquête exemplaire, montrée avec la même sobriété, la même humanité : Spotlight, film américain de Tom McCarthy, sorti cette année, où un petit groupe de journalistes teigneux affrontant la puissante église catholique parvient à faire condamner des dizaines de prêtres pédophiles. Tout est vrai, nous dit-on, dans cette histoire qui fait jubiler autant qu'elle nous consterne : ce n'est pas tous les jours qu'on voit David terrasser Goliath.

Peu de films pendant ce mois bousculé, alors qu'un tas de belles choses inondent les écrans, mais deux bonheurs en DVD, deux films vus dans les années 60 et retrouvés avec émotion.

Nous entamons un hommage à Ermanno Olmi, auteur de plusieurs films admirables, avec le deuxième d'entre eux : Il posto (1961). Un jeune garçon quitte son village pour un boulot en ville. Timide, lunaire, il va de déception en humiliation, englué d'avance dans une vie de grisaille. Il ne se passe presque rien, mais tout est observé avec une telle finesse, une telle tendresse, qu'on est, comme il y a un demi-siècle, bouleversé.

Perdu dans la grande ville, perdu dans l'image. |

Les diamants de la nuit du tchèque Jan Nemec (1964) restent liés pour moi aux années où je découvrais, émerveillé, le cinéma. Deux jeunes juifs s'échappent du train qui les emmène vers la mort, marchent dans la forêt, parlent à peine, rêvent au passé, à l'avenir, tombent aux mains d'une bande de vieux chasseurs qui les tuent — ou pas ? Il y en a eu depuis, des films expérimentaux, avec scènes répétées telles quelles ou variées, des images mentales, des audaces de montage, et l'on pense plus d'une fois à Marienbad, c'est vrai ; mais en même temps rien de cérébral ici, rien que du charnel, de l'émotion, et une beauté de diamant, intacte.

Ils viennent de sauter du train. |

Avant de refermer ces pages, un grand merci aux Grecs pour la générosité de leur accueil aux migrants, ces mêmes migrants dont nous nous détournons avec un dédain criminel — comme quoi les pauvres, bien souvent, sont ceux qui donnent le plus.

Un autre grand merci à ceux de mes compatriotes, un peu plus nombreux chaque jour, mais si peu nombreux encore, qui s'opposent aux infamies de nos gouvernants. Parviendront-ils à réveiller les Français, ce peuple veule, abruti par la peur ?

En avril ? Rolin donc, et Michaux, Lawrence, Lapouge, sans oublier Axiòti, Ikonòmou, Ossorguine et le regretté Autin-Grenier.

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

Il arrive qu'on meure par excès de vitalité.

Vouloir changer le monde est parfois un alibi pour ne pas se changer soi-même.

Plus le rêve est fou, plus il faut le réaliser sérieusement.